Читать книгу «Роман-газета». Век великой литературы - Сборник - Страница 2

Железный век русской литературы

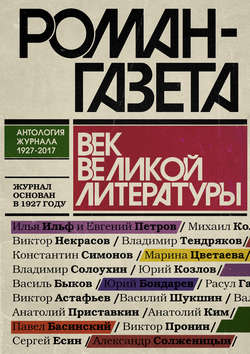

Оглавление(Самому популярному журналу советской эпохи исполнилось 90 лет)

В 2017 году «Роман-газете» – одному из старейших российских литературно-художественных журналов исполнилось 90 лет.

Это хороший повод вспомнить о славной истории «Роман-газеты», рассказать об авторах, печатавшихся на ее страницах, об их произведениях, ставших классикой советской, российской и мировой литературы. Литература – зеркало эпохи. В ней отразилось время, в котором жили и творили авторы «Роман-газеты». 90 лет – немалый срок для страны, народа и литературы. Все эти годы «Роман-газета» находилась в самом сердце советского, а сейчас – российского литературного мира. Антология произведений, опубликованных за эти годы в журнале, дает возможность «без гнева и пристрастия» взглянуть на путь, который прошла литература страны, поразмышлять о ее прошлом и, возможно, заглянуть в ее будущее.

1927–1938

Первый номер журнала вышел в свет в 1927 году. В «Роман-газете» воплотилась идея В. И. Ленина, который еще в 1921 году в статье «О работе Наркомпроса» писал, что «… неплохо бы издавать романы для народа в виде пролетарской газеты». В создании журнала принял активное участие Максим Горький, живший в те годы в Италии, но пристально следивший за молодой советской литературой. Имевший еще дореволюционный опыт издания «дешевых книг для народа», Горький настоял на том, чтобы «Роман-газета» была государственным проектом. Задачу нового журнала он видел, прежде всего, в приобщении народа к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы. Вокруг «Роман-газеты», по мысли Горького, должны были объединиться талантливые советские писатели. Большой тираж журнала, эффективная система распространения сразу превратили «Роман-газету» в самое популярное в стране и поистине «народное» издание.

Двадцатые-тридцатые годы – непростое время для СССР. Страна отметила десятилетие революции. Состоялся ряд партийных дискуссий. Разгромлена оппозиция в лице Троцкого и его сторонников, видевших в России «вязанку дров для пожара мировой революции». Взят курс на «строительство социализма в отдельно взятой стране». Зреет понимание неизбежности предстоящей войны. Мировой капитализм спит и видит, как бы уничтожить первое в мире государство рабочих и крестьян. Не случайно в первом – дебютном – номере «Роман-газеты» публикуется роман прогрессивного немецкого писателя Иоганнеса Бехера «Грядущая война». Полным ходом идет индустриализация. Сворачивается не оправдавшая надежд новая экономическая политика (НЭП). На очереди – коллективизация деревни, создание крупных коллективных хозяйств. Крестьяне-единоличники не хотят продавать государству зерно по заниженной цене, а государство не способно дать деревне нужные ей промышленные товары. В городах все сильнее ощущается нехватка продуктов. В 1929 году Сталин посещает ряд областей Сибири, убеждая крестьян продавать по фиксированным ценам зерно государству. «А ты, рябой, спляши, тогда, может, и дам тебе хлебушка», – говорит Сталину на одной из встреч крестьянин, имя которого история, к сожалению, не сохранила.

Но советская литература переживает в эти годы настоящий расцвет. В 1927–1930 годах «Роман-газета» публикует новые произведения Горького «Дело Артамоновых», «Детство», «Мои университеты», «В людях». Гуманистическая традиция русской литературы подтверждается сборником рассказов Чехова, повестью Льва Толстого «Казаки». Печатаются советские писатели «старшего» поколения: Александр Серафимович «Железный поток», Алексей Новиков-Прибой «Ухабы.

Подводники», «Соленая купель». Новая советская литература представлена такими именами и произведениями, как: Михаил Шолохов «Донские рассказы», первые книги «Тихого Дона»; Федор Панферов «Бруски»; Александр Фадеев «Последний из удэге»; Дмитрий Фурманов «Чапаев», «Мятеж». Не забыта и поэзия. В сборнике «Поэзия революции» помещены стихи Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Валерия Брюсова, Бориса Пастернака, Семена Кирсанова, Ильи Сельвинского, Веры Инбер, Павла Антокольского, Михаила Светлова, Демьяна Бедного, Алексея Гастева, Александра Безыменского, Михаила Голодного, Алексея Суркова, Джека Алтаузена, Михаила Исаковского, Николая Тихонова, Иосифа Уткина…

Не менее ярким предстает и выбор для «Роман-газеты» зарубежных авторов: Этель Лилиан Войнич «Овод», Бруно Травен «Корабль смерти», Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен», Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка».

Можно говорить о сложившихся в эти годы «трех составных частях» редакционной политики: «вечно живая» русская классика; современная советская литература, осмысливающая на «человеческом материале» десятилетние итоги революции, а также многочисленные «великие переломы», связанные с утверждением нового, невиданного в истории социального строя; лучшие произведения мировой литературы, изображающие экономические (эксплуатация человека труда) и политические (лживая буржуазная демократия, власть «чистогана») уродства «старого», как тогда казалось, обреченного мира.

К началу тридцатых годов журнал становится одним из самых тиражных в стране. Номера «Роман-газеты» поступают во все библиотеки страны, продаются на почте и в уличных киосках.

Первая половина тридцатых – время невиданного трудового энтузиазма советского народа, бурного развития промышленности, приобщения масс к новой пролетарской культуре, которая в основе своей опиралась на традиции классической русской культуры. Левое, авангардистское искусство не находит понимания у граждан СССР, а потому постепенно оттесняется на периферию культурной жизни.

В эти годы появляется немало талантливых произведений, отражающих размах созидательного труда, повествующих о великом времени новостроек, преобразовании природы, куда советский человек входит не как «в храм, а как в мастерскую», непростом переходе русской деревни к коллективным формам хозяйствования. Героем произведений советской литературы той поры становится рабочий человек, по-новому относящийся к труду. Этот, освобожденный от капиталистической эксплуатации, «хозяин необъятной Родины своей» – рабочий, инженер, выпускник рабфака – воздвигает в чистом поле заводы и металлургические комбинаты, строит плотины и мосты, создает первые советские самолеты, тракторы и танки. Это происходит в то время, когда капиталистический мир переживает невиданный экономический кризис, а Америка погружается в многолетнюю Великую депрессию. Все личное, индивидуальное приносится советским человеком в жертву общественному, коллективному, растворяется в счастье творческого труда в единстве с народом. Советские писатели создают эпические полотна, рассказывающие о становлении «нового человека», социалистическом преобразовании всех сторон повседневной жизни.

На страницах «Роман-газеты» в эти годы публикуется немало произведений, преисполненных пафосом коллективного труда, исследующих конфликт личного и общественного в душе человека. Это романы «Соть» Леонида Леонова, «Новая земля» Федора Гладкова, «Капитальный ремонт» Леонида Соболева, повесть Анны Караваевой «Крутая ступень».

Угроза приближающейся войны, приход к власти Гитлера в Германии, обострение территориальных противоречий в Европе, назревающий пересмотр Версальского мирного договора, закрепившего итоги Первой мировой войны, определили публикацию в «Роман-газете» таких произведений, как «Машиностроительный завод Н. и К.» В. Бределя, «Человек меняет кожу» Б. Ясенского, «Похищение Европы» К. Федина, «Тиса горит» Б. Иллеша. В этих произведениях разрабатывается тема исторической обреченности буржуазного мира, моральной деградации западного общества, неизбежности социальных революций. Авторы верят в международную солидарность трудящихся, в то, что если «пролетарии всех стран объединятся», мир станет другим – свободным и счастливым.

Продолжается публикация «Тихого Дона» М. Шолохова, рассказов и пьес М. Горького – «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие». Выходят в свет такие значимые в истории советской литературы произведения, как «Петр Первый» А. Толстого и «Цусима» А. Новикова-Прибоя.

Однако пафос созидания, трудовой порыв, строительство нового общества увлекает далеко не всех писателей той поры. «У русской литературы одно-единственное будущее – ее великое прошлое», считает Е. Замятин, автор знаменитой антиутопии «Мы». Михаил Булгаков неоднократно обращается с письмами к Сталину с просьбой отпустить его за границу. В театрах ставится пьеса А. Афиногенова «Страх», передающая атмосферу того времени – моральную подавленность, ощущение бессилия и ожидания репрессий.

В 1929 году страна отметила пятидесятилетний юбилей Сталина, окончательно прибравшего всю власть к своим рукам. Подтверждением его тезиса об обострении классовой борьбы по мере продвижения общества к социализму стали многочисленные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Они, кстати, так и не прекратятся до самой смерти Сталина.

В результате повальной коллективизации в ряде областей и республик страны начинается голод. Впоследствии на Украине его назовут «голодомором» и сознательным геноцидом украинского народа. Однако не менее жестокий «голодомор» свирепствовал на территории России, Казахстана, других республик СССР. Но эта тема, так же как и многие другие, включая постоянно растущее число репрессированных граждан и создания в СССР «государства в государстве» – ГУЛАГа, естественно, обходятся молчанием в официальной литературе.

Усиливается политический контроль над советскими писателями. Многочисленные литературные группировки ликвидируются. В 1934 году собирается Первый всесоюзный съезд писателей, создается Союз советских писателей – аналог «министерства литературы», просуществовавший до самого конца СССР.

Литература становится государственным делом. «Инженеры человеческих душ» все теснее привлекаются к работе на «заводе» по созданию «нового человека» под руководством «конструкторского бюро» – ВКП (б).

В СССР к середине тридцатых годов практически полностью ликвидировали неграмотность. Несмотря на трудности с товарами и продовольствием, были предприняты беспрецедентные меры по открытию новых библиотек, наполнению литературой уже имеющихся. Избы-читальни появились во всех, даже самых нищих и разоренных коллективизацией деревнях. В провинциальных городах открываются книжные издательства, налаживается сеть книжных магазинов, литературу можно заказывать и получать по почте. Книга становится по-настоящему массовой. Ее цена по карману практически любому гражданину страны.

Такая политика – поддержания низких цен на печатную продукцию – будет продолжаться на протяжении всех лет существования СССР.

Вторая половина тридцатых годов – время так называемого «большого террора» – один из самых драматичных и противоречивых периодов в истории СССР. Прежде «карающий меч революции» сносил головы белогвардейцам, буржуям, прочим «бывшим», а также тем, кто выступал против новой власти с оружием в руках. Достаточно вспомнить мятеж в Кронштадте или восстание крестьян в Тамбовской губернии.

В 1937-м «ежовые рукавицы» вцепились в горло старым большевикам, представителям «ленинской гвардии», занимавшим важнейшие государственные посты. Сначала был ликвидирован «военный заговор». Были приговорены к расстрелу Тухачевский и ряд высокопоставленных командиров Красной армии. Затем настала очередь других видных государственных деятелей: Ягоды, Рыкова, Каменева, Зиновьева, Бухарина, врачей, «отравивших» Горького. По всей стране рабочие, крестьяне, интеллигенция, в их числе и писатели, на митингах, в коллективных обращениях требовали расстрелять обвиняемых в чудовищных преступлениях бывших руководителей, «как бешеных псов». В органы НКВД была направлена специальная телеграмма, разрешавшая применять к арестованным «меры физического воздействия». Она развязала руки следователям, «выбивавшим» из подследственных признания в невообразимых преступлениях.

На открытых судебных процессах обвиняемые руководители признали свою вину, почти все они были приговорены к высшей мере наказания. Пик репрессий пришелся на 1937 год. В 1938 году Ежова во главе НКВД сменил Берия. «Большой террор» пошел на убыль. Сам Ежов, впрочем, как и многие другие мастера «заплечных дел», тоже был расстрелян.

Трактовки эпохи «большого террора» в обществе до сих пор различны. После знаменитого ХХ съезда КПСС, на котором Хрущев сделал доклад о «культе личности» Сталина, «большой террор» посчитали наглядным свидетельством преступной сущности режима личной власти Сталина. Сталин обвинялся в том, что нанес удар по «старой», ленинской, гвардии, то есть, по большевикам «без страха и упрека», которые при царе сидели в тюрьмах, а в 1917-м «делали революцию». Этим людям приписывались высокие моральные качества, которыми, как выяснилось позже, они не обладали. В годы так называемой «оттепели» критика «культа личности» велась под лозунгом возвращения к «ленинским нормам». Последний «всплеск» подобной трактовки случился в конце восьмидесятых – начале девяностых годов, во времена «перестройки и гласности». «Извергам» (Сталину, Молотову, Кагановичу, Берии и т. д.) противопоставлялись «истинные» коммунисты-ленинцы, такие, как, к примеру, Николай Бухарин. Настоящей «медиазвездой» той поры сделалась вдова Бухарина – Анна Ларина, обнародовавшая (по памяти) пафосное «политическое завещание» мужа, сохранившего в сталинских застенках веру в идеалы революции.

Впрочем, последующее открытие архивов, публикация многих документов, в том числе секретных телеграмм Ленина с требованиями «на каждом углу» расстреливать и вешать «попов и прочую контрреволюционную сволочь», придавать террору «массовидный характер» пролили свет на истинную сущность «самого человечного человека» и «ленинские нормы».

После крушения СССР цензура в России была отменена. Многие публицисты и историки стали рассматривать «большой террор» как проявление «высшей справедливости», некое возмездие творцам революции за преступления Гражданской войны, бессудные расстрелы заложников, зверское подавление крестьянских восстаний, коллективизацию и голод. 1937 год, по их мнению, явился иллюстрацией к старой истине, что «революция пожирает своих детей». Пусть даже через двадцать лет.

Впоследствии появились и более глубокие исследования причин «большого террора», уже применительно к политической ситуации, сложившейся в СССР и в мире к тому времени. Высказывались предположения, что Сталин, предчувствуя неизбежность мировой войны, не был уверен в лояльности «старых большевиков», а потому принял решение коренным образом обновить государственный аппарат, избавиться от погрязших в коррупции и роскоши соратников, доверить судьбу страны молодым, преданным лично ему кадрам из народа. Постепенно раскручивая маховик репрессий, Сталин как бы давал понять «старой гвардии», что ей надо исправиться, перестать заниматься интригами, думать не о сохранении собственной власти, а о том, как выжить стране во враждебном окружении. Но «старая гвардия» не воспринимала сталинских сигналов. Напротив, вынашивала планы его смещения. Тогда-то, мол, и случился «большой террор», был открыт, как выразился спустя многие годы использовавший этот метод Мао Цзэдун, «огонь по штабам».

В истории многое повторяется. Сегодня, к примеру, власть предержащая не может побудить российскую элиту всерьез заняться «борьбой с коррупцией», поскольку коррупция – главное условие существования этой самой элиты.

Не следует забывать, что тридцатые годы прошлого века были отнюдь не «вегетарианскими», по выражению Анны Ахматовой, временами. Через террор прошли многие страны. Что-то похожее на сталинские «чистки» осуществляли Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Антонеску в Румынии, Хорти в Венгрии, Франко в Испании. Человеческая жизнь в то время ценилась невысоко, а к таким вещам, как «общечеловеческие ценности» и «толерантность», мало кто относился всерьез.

Не обошел стороной «большой террор» и советскую литературу. Одни писатели, в их числе такие известные, как Исаак Бабель, Борис Пильняк, были расстреляны. Умер в лагере Осип Мандельштам. Немало литераторов отправились в тюрьмы и ссылки. Не лучшая судьба ожидала и тех, кто вернулся в эти годы в СССР из эмиграции (Марина Цветаева). Одним «инженерам человеческих душ» приходилось на собраниях и в печати клеймить других, объявленных «врагами народа». Большинство делало это вынужденно, но некоторые проявляли излишнее рвение. Отголоски тех событий были слышны еще в конце пятидесятых годов, когда многие репрессированные литераторы были реабилитированы и вернулись к профессиональной работе. Одной из причин самоубийства в 1956 году генерального секретаря Союза писателей СССР Александра Фадеева стали муки совести за вынужденное участие в репрессиях собратьев по перу.

Во второй половине тридцатых годов на страницах «Роман-газеты» публикуется ряд произведений, ставших впоследствии классикой советской литературы: «Дорога на океан» Леонида Леонова, «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева, «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Николая Островского, «Танкер „Дербент“» Юрия Крымова, «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова.

Тема Гражданской войны в Испании представлена произведениями американского писателя Э. Синклера «Они не пройдут» и «Испанским дневником» известного журналиста и пламенного пропагандиста сталинских достижений Михаила Кольцова, вскоре арестованного и расстрелянного.

Можно обратить внимание на то, что практически каждый год в «Роман-газете» публикуются объемные произведения Василия Гроссмана («Глюкауф», «Степан Кольчугин») и Ильи Эренбурга («Не переводя дыхания», «Что человеку надо»). Впоследствии оба эти автора оказались в первых рядах борцов со сталинизмом. Гроссман написал «диссидентский» роман «Жизнь и судьба», а по названию повести Эренбурга «Оттепель» до сих пор характеризуется эпоха хрущевских «послаблений» в общественной жизни страны.

В эти годы в «Роман-газете» выходят и откровенно конъюнктурные творения известных писателей: «Хлеб (Оборона Царицына)» Алексея Толстого, «Я сын трудового народа» Валентина Катаева, «Мы, русский народ» Всеволода Вишневского.

В «Роман-газете» в тридцатые годы были представлены все направления отечественной литературы. Они достаточно противоречивы. Пафос созидания «нового мира» в одних произведениях соседствует с откровенной конъюнктурой в других. Попытки глубокого осмысления трагедии времени – завершающие части «Тихого Дона» Михаила Шолохова – с безудержной апологетикой Сталина и Ворошилова в упомянутом романе Алексея Толстого. Добротные исторические произведения, вроде романа Новикова-Прибоя «Цусима», с «актуальными» «Рассказами о китайской армии» А. Смэдли.

Наверное, по-другому и не могло быть. Мир неудержимо скатывался к войне, и многие «вечные истины» в нем пересматривались или приносились в жертву обстоятельствам «текущего политического момента».

1939–1949

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Незадолго до этого был заключен пакт о ненападении между СССР и Германией, вошедший в историю, как «пакт Молотова-Риббентропа». Секретный протокол этого документа определял «сферы интересов» СССР и Германии в Европе. Также было подписано торговое соглашение, согласно которому СССР поставлял Германии большие объемы сырья (нефть, зерно, руда, редкоземельные металлы и так далее), Германия же поставляла в СССР высокотехнологичное промышленное оборудование.

Антифашистская пропаганда была свернута. Виновниками войны «по умолчанию» признавались «плутократические» государства Запада – Англия и Франция. К 1941 году в состав СССР вошли страны Прибалтики, отторгнутая в 1918 году Румынией Бессарабия, восточные области Польши. Страна фактически вернулась в границы Российской империи. Не получилось только с Финляндией. «Незнаменитая» по выражению Александра Твардовского зимняя война показала всему миру, но главным образом немецкому командованию, что Красная армия далеко не так сильна, как пелось в советских песнях. Именно в те дни, по воспоминаниям генералов вермахта, Гитлер принимает окончательное решение нанести удар по СССР.

Несмотря на «заклятую дружбу» с Германией, страна жила ожиданием большой войны. Это не могло не отразиться на литературном процессе. На страницах «Роман-газеты» в 1939 году публикуются произведения, воспевающие мужество советских людей, их готовность защищать Родину до последней капли крови. Это «Записки штурмана» знаменитой летчицы М. Расковой, воспоминания Г. Байдукова «О Чкалове», роман Н. Вирты «Закономерность», политический памфлет Н. Шпанова «Первый удар. Повесть о будущей войне». Воевать, правда, согласно тогдашней идеологической доктрине предполагалось «малой кровью» и «на чужой территории».

В 1940 году умер Михаил Булгаков. Смерть выдающегося писателя, однако, осталась незамеченной в официальной печати. Имя автора «Мастера и Маргариты» было на долгие годы вычеркнуто из советской литературы. В последнем предвоенном году в «Роман-газете» выходят завершающие части романов «Последний из удэге» А. Фадеева и «Тихий Дон» М. Шолохова. Главы из «Тихого Дона» публикуются в «Известиях». Работавший в то время в этой газете знаменитый советский фотомастер Дмитрий Бальтерманц рассказывал мне, как прилетал в Вешенскую, чтобы сфотографировать Шолохова для газеты и забрать у него главы романа. Бальтерманц вспоминал, что летчики просили Шолохова оставить в живых Аксинью. Сам же он читал в самолете машинописный текст с многочисленными правками Шолохова. У Бальтерманца не было ни малейших сомнений, что именно Шолохов – автор «Тихого Дона» и что уже в те годы это произведение превратилось в поистине «народный» роман, классику советской литературы.

В этом же году в «Роман-газете» публикуются произведения В. Василевской «Земля в ярме» – о невыносимой жизни украинцев и белорусов в «панской Польше», Н. Асеева «Маяковский начинается», Л. Соловьева «Ходжа Насреддин в Бухаре».

22 июня без объявления войны гитлеровская Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война. До сих пор продолжается полемика – кто виноват в том, что армия оказалась не готова отразить агрессию? В годы хрущевской «оттепели» вина за это целиком и полностью возлагалась на Сталина, якобы не верившего в то, что Гитлер может напасть. Сталин к этому времени умер, многие же военачальники, командовавшие в 1941 году приграничными округами, были живы. Они не возражали против подобной трактовки, снимавшей с них всякую ответственность за поражения первых месяцев войны. Однако рассекреченные во время «перестройки» документы свидетельствуют, что «сигнал-пароль» о возможном начале военных действий был по приказанию Сталина направлен в войска за день до нападения. Другое дело, как он был выполнен. Понятно, что времени оставалось мало. Но, например, никакие сомнения Сталина и высшего руководства страны не помешали наркому Военно-морского флота Н. Кузнецову привести в ночь на 22 июня флоты в полную боевую готовность. Северный, Балтийский и Черноморский флоты встретили нападение германской авиации огнем из всех батарей и практически не понесли потерь. К сожалению, так получилось далеко не везде.

В 1941 году выходит шесть номеров «Роман-газеты». В трех номерах публикуется роман американского писателя Д. Стейнбека «Гроздья гнева» – хроника Великой депрессии. Успевают выйти романы В. Гроссмана «Солдаты революции» и Н. Боброва «Чкалов».

В 1942 году, несмотря на все трудности, также выходят шесть номеров «Роман-газеты»: исторические произведения М. Брагина «Полководец Кутузов», С. Бородина «Дмитрий Донской», роман И. Эренбурга «Падение Парижа».

Следует отметить, что многие авторы «Роман-газеты» – известные советские писатели – работали в годы войны военными корреспондентами. Их впечатления об увиденном и пережитом на фронтах впоследствии отразились, как в эпических произведениях о Великой Отечественной, так и в так называемой «окопной», «лейтенантской» прозе.

Но это случится позже.

Очередные номера «Роман-газеты» выйдут только в 1946 году.

В 1946 году выпуск журнала возобновился. В первых трех номерах был напечатан роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». В нем рассказывалось о героях-комсомольцах, боровшихся с фашистами на оккупированной территории. Подвиг Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой стали примером для многих поколений советских людей. В том же году на страницах журнала было опубликовано другое выдающееся произведение, вошедшее в историю отечественной литературы – поэма Александра Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца».

В эти годы авторитет СССР в мире был непререкаем. Во Франции и Италии коммунистические партии становятся весомой политической силой. Начинается формирование «мировой социалистической системы». Продолжаются споры о судьбе Германии. В то же самое время военное превосходство США, успешно применивших атомное оружие в войне с Японией, беспокоит руководство СССР. Становятся известными планы нападения на СССР, разработанные американскими стратегами. Речь Черчилля в Фултоне дает старт «холодной войне», продолжавшейся до самого конца существования СССР. Советское руководство форсирует работы по созданию атомной бомбы.

Социалистический строй демонстрирует удивительную жизнеспособность. Многие города лежат в руинах, тысячи деревень и поселков сожжены фашистами, но восстановление страны идет превосходящими самое смелое воображение темпами. СССР первым из воевавших стран отменяет продовольственные карточки.

В то же самое время продолжаются репрессии, хотя и не в таких масштабах, как в 1937–1938 годах. Тысячи военнопленных и «интернированных лиц» прямиком направляются в лагеря или в ссылки. Раскрыт «генеральский» заговор, арестованы многие видные военачальники, «осмелевшие» во время войны и позволяющие себе критиковать руководство СССР за допущенные в ходе войны просчеты и неправильную внутреннюю политику. Сгущаются тучи над главным героем войны – маршалом Жуковым.

В 1949 году торжественно отмечается 70-летие Сталина. Здоровье у «вождя народов» уже не то, и в руководстве страны начинается скрытая борьба за «сталинское наследство». Сталин тоже задумывается о преемнике, но все потенциальные «избранники» «отстреливаются» (в прямом смысле слова) сталинским окружением. Берия, Абакумов, Маленков, Хрущев пытаются манипулировать вождем. Сталину предоставляется компромат на его любимцев. Вождь, подозрительность которого с годами только усиливается, верит наговорам, и человека арестовывают. Такова логика режима единоличной власти. Фабрикуется знаменитое «ленинградское» дело. На очереди – дело «врачей-убийц» и кампания против «космополитов».

К заметным произведениям о Великой Отечественной войне, напечатанным в эти годы в «Роман-газете» следует отнести: повести В. Овечкина «С фронтовым приветом», В. Катаева «Сын полка», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. Некрасова «В окопах Сталинграда», К. Симонова «Дни и ночи», В. Инбер «Почти три года. Ленинградский дневник».

В 1947 году в «Роман-газете» выходит ставший впоследствии классикой мировой антифашистской литературы публицистический роман чешского журналиста Ю. Фучика «Слово перед казнью», в позднейших переводах – «Репортаж с петлей на шее».

«Социальный заказ» партии на произведения о счастливой жизни советского народа в первые послевоенные годы отчетливо просматривается в романах П. Павленко «Счастье», С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», Т. Семушкина «Алитет уходит в горы», Г. Гулиа «Весна в Сакене». Борьбе с «вредителями», мешающими развитию советской промышленности, посвящен роман В. Попова «Сталь и шлак».

Не столь прямолинейно и без поправки на «руководящую и направляющую роль» партии бытовые, семейные и психологические конфликты исследуются в произведениях В. Пановой «Спутники», «Кружилиха», романе Е. Мальцева «От всего сердца», К. Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

В 1949 году на полигоне в Семипалатинске были проведены успешные испытания советской атомной бомбы. Угроза мировой войны отступила. Страна получила возможность сосредоточиться на своих внутренних проблемах.

1950–1961

Война в Корее (1950–1953) показала, что ни у одной из тогдашних сверхдержав (США и СССР), выступивших на стороне противоборствующих сторон (США открыто, а СССР завуалированно), не было решающего преимущества в военной технике. Прямого столкновения между СССР и США удалось избежать. В 1953 году Корея разделилась на два государства – КНДР и Республику Южная Корея.

Соперничество нашей страны и Запада, тем не менее, обострялось. Колоссальным успехом СССР стало появление нового могучего союзника – Китайской Народной Республики. Вооруженные трофейным оружием разгромленной Квантунской армии, китайские коммунисты под предводительством Мао Цзэдуна взяли верх в гражданской войне над войсками Чан Кайши, провозгласили в 1949 году создание нового государства – Китайской Народной Республики.

В эти годы Сталин, чувствуя, что силы его уходят, предпринимает попытки модернизировать политическую систему страны. Он хочет избавиться от «старой гвардии» в ЦК, опереться на молодые кадры. На состоявшемся после долгого перерыва ХIХ партийном съезде Сталин подверг резкой критике Молотова и Микояна, ввел в состав ЦК новых, хорошо зарекомендовавших себя людей, в их числе и Л. И. Брежнева. Он вернул из опалы маршала Жукова, явно намереваясь опереться на него в борьбе против «старой гвардии». Сталин пишет статью о том, как следует реформировать экономику страны. Он остается верным основным принципам социализма, но выступает за расширение прав трудовых коллективов, за поворот экономики к нуждам простых людей. В стране проводится конфискационная денежная реформа, призванная оздоровить экономику.

Однако происходящие наверху процессы практически не затрагивают жизнь народа. Основная масса людей, несмотря на ежегодные снижения цен, живет в бедности и бесправии. В этом, собственно, и заключается основное противоречие социализма. С одной стороны, гигантские проекты и достижения, лучшие в мире системы дошкольного воспитания, образования, здравоохранения и фундаментальной науки. С другой – убожество и нищета повседневной жизни граждан. Ни один из нынешних приверженцев советской модели развития так и не дал ясного ответа на вопрос: почему разгромленные в войне Германия и Япония смогли обеспечить своему населению комфортную жизнь, а победивший СССР – не смог?

Политическая неопределенность 1949–1953 годов не могла не сказаться на качестве произведений, публикуемых в «Роман-газете» и других центральных журналах. В стране набирала силу борьба против «космополитизма» и «врачей-убийц». Вышло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором разгромной критике подверглись не только произведения Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, но и их политические взгляды (которые они если и высказывали, то исключительно в частных беседах). Поэтому редакторы и литераторы «дули на воду», всеми силами демонстрировали верность идеалам партии. К таким «верноподданническим» трудам, исследующим конфликты «хорошего» и «лучшего», можно отнести романы А. Федорова «Подпольный обком действует», А. Волошина «Земля Кузнецкая», С. Бабаевского «Свет над землей», М. Ибрагимова «Наступит день», В. Ильенкова «Большая дорога», Г. Николаевой «Жатва», М. Бубеннова «Белая береза», В. Кочетова «Журбины».

Литература народного Китая представлена повестью Дин Лина «Солнце над рекой Сангань». Дружественной КНДР – романом Ли Ги Ен «Земля».

Империалистов и поджигателей войны разоблачает на страницах «Роман-газеты» прогрессивный французский писатель А. Стиль в романе «Первый удар».

Все эти произведения сегодня представляют интерес скорее для литературоведов и исследователей истории литературы, чем для читателей.

В то же время в «Роман-газете» начинают публиковаться авторы, которые будут долгие годы работать в советской литературе. Они войдут в руководящие органы Союза писателей СССР, возглавят журналы и издательства. Среди них: Виталий Закруткин («Плавучая станица»), Михаил Алексеев («Солдаты»), Николай Шундик («Быстроногий олень»), Михаил Стельмах («Над Черемошем»).

В марте 1953 года умер Сталин, принявший, как писал Черчилль, «Россию с сохой, а сдавший – с атомной бомбой». Начиналась новая эпоха.

В конце 1953 года был расстрелян Лаврентий Берия. Та же участь ожидала многих сотрудников НКВД и МГБ, чрезмерно усердствовавших в выполнении «преступных распоряжений» начальства. Были оправданы «врачи-убийцы», свернута кампания по борьбе с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом». Выдвинувшийся на первые роли в партии Никита Хрущев сделал на очередном пленуме ЦК КПСС доклад о состоянии дел в сельском хозяйстве. Речь Хрущева изумила общественность резкостью формулировок и смелостью поставленных вопросов.

Удар по Берии – многолетнему другу и соратнику Сталина – с одной стороны, успокоил страну: возврата к масштабным репрессиям не будет. С другой – заставил всех задуматься об ответственности Сталина за многолетний террор по отношению к собственному народу.

Тем не менее, идеологическая «машина» продолжала исправно функционировать. Всякие попытки «отступления» от линии партии встречали отпор, но уже, как правило, без обязательных в прежние времена «оргвыводов». Первым испробовал новую реальность на прочность Илья Эренбург, опубликовавший повесть под многозначительным названием «Оттепель». Повесть обругали в печати, но лед был сломан. Писатели стали смелее.

В эти годы в «Роман-газете» публиковались произведения, вошедшие в историю советской литературы, как по причине своей художественной убедительности, так и по влиянию на общество. К первым можно отнести повести П. Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», роман Д. Гранина «Искатели», повести В. Тендрякова «Среди лесов» и «Тугой узел», роман В. Пановой «Времена года». Ко вторым – очерки В. Овечкина «Районные будни», вызвавшие бурную дискуссию и положившие начало «деревенскому» направлению в советской публицистике. Это направление станет одним из главных для журнала «Новый мир» во времена редакторства Твардовского.

Значительно увеличилось в журнале количество зарубежных авторов. На страницах «Роман-газеты» появились переводные произведения: Д. Олдриджа «Охотник», Д. Чосича «Солнце далеко» (кстати, перевел роман с сербскохорватского языка Д. Жуков – впоследствии известный писатель и автор нашего журнала), Я. Отченашека «Гражданин Брих», Л. Фейхтвангера «Братья Лаутензак», А. Лану «Майор Ватрен».

В 1956 году состоялся исторический ХХ съезд КПСС, на закрытом заседании которого Н. Хрущев сделал доклад о культе личности Сталина. Текст доклада стал известен не только членам партии. Страна разделилась на «сталинистов» и сторонников «демократизации». Но доклад Хрущева вызвал опасения у «старой гвардии»: Г. Маленкова, В. Молотова, Н. Булганина, Л. Кагановича, К. Ворошилова и «примкнувшего к ним Шипилова». Была попытка сместить Хрущева с ведущих позиций в партии. Хрущев, как и в случае с арестом Берии, обратился за помощью к «маршалу Победы» Г. Жукову. Слова Жукова, что «армия не поддержит решения по Хрущеву», решили дело. «Антипартийная группа» была понижена в должностях. Хрущева, однако, напугали авторитет и решительность Жукова, и в скором времени он отправил его в отставку с должности министра обороны.

Страна переживала подъем. Началось масштабное жилищное строительство. В Москве состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Идеи социализма вновь становились популярными в мире. Казалось, что страна, отказавшись от сталинских методов, дав простор народной инициативе, сможет выйти на лидирующие позиции в мире, построить социально-справедливое общество.

В литературе все сильнее начинают звучать «общечеловеческие» темы в их «советском» понимании. Образы коммунистов становятся более сложными в психологическом плане. Герои начинают размышлять о запретных ранее вещах – о том, что некоторые начальники «заелись», о допущенных в первые месяцы войны ошибках, о трудной судьбе детей, чьи родители были репрессированы. Большой популярностью у читателей пользуются опубликованные в «Роман-газете» романы А. Рыбакова «Екатерина Воронина», Э. Казакевича «Дом на площади», A. Бека «Жизнь Бережкова».

Но подавляющее большинство произведений носит традиционный для массовой советской литературы воспитательный, «партийный» характер: В. Кочетов «Молодость с нами»; B. Кожевников «Заре навстречу»; М. Алексеев «Наследники»; C. Сартаков «Горный ветер», Л. Соболев «Зеленый луч».

В 1956 году покончил с собой Генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев. Это событие подвело черту под «сталинским» периодом в советской литературе. Если раньше Сталин лично читал многие произведения, особенно те, которые выдвигались на премии, то теперь литературную политику определяли безликие чиновники. После Сталина советские руководители не утруждали себя чтением новинок. Исключением, правда, был Хрущев, решивший судьбу «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына и «Теркина на том свете» Твардовского.

Из лагерей и ссылок начали возвращаться репрессированные писатели. В обществе назревала тяга к переменам, однако «руководящая и направляющая сила» – КПСС – не смогла сформулировать новую «повестку дня», обозначить перед народом новые горизонты.

В 1956 году началось восстание против «сталинских методов управления» в Венгрии. В Будапешт были введены советские войска. Руководство КПСС осознало опасность политики «демократизации и реформ», но заявить об этом открыто пока не решалось.

В годы хрущевской «оттепели» советская литература постепенно высвобождалась из-под жесткого идеологического диктата. Этому во многом способствовала литературная критика, значительно расширившая «горизонты» дискуссий. Проблемы искренности в искусстве, художественной правды и правды факта становятся предметом обсуждения на страницах «толстых» журналов. Широкую известность приобретают такие авторы, как В. Померанцев, В. Турбин, Ст. Рассадин, М. Щеглов, В. Лакшин, Ю. Буртин и другие критики демократического направления. Именно в те годы происходит размежевание литературной общественности на несколько «лагерей». «Охранители», поборники коммунистической идеологии группируются возле таких изданий, как «Огонек», «Октябрь». Либеральная интеллигенция, приверженная идеям «демократизации» и социализма «с человеческим лицом» объединяется вокруг «Нового мира», который возглавляет А. Твардовский. Русские патриоты-почвенники публикуются в журнале ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Верховным арбитром, впрочем, поправляющим одних, строго указывающим другим, наказывающим третьих, выдающим «на гора» идеологические установки по-прежнему остаются соответствующие отделы ЦК КПСС. Какую литературную премию дать (или не дать) тому или иному писателю, также решает ЦК. В эти годы со скрипом, но слегка приоткрывается «железный занавес». Некоторым литераторам удается посетить зарубежные страны.

Тиражи «Роман-газеты» с каждым годом увеличиваются. В журнале представлены все направления советской литературы.

В 1959 году на страницах «Роман-газеты» публикуются главы из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», а в следующем году – вторая книга «Поднятой целины».

Большой интерес у читателей и дискуссию в литературных изданиях вызвали такие произведения, как «Суровое поле» А. Калинина, «Глубокий тыл» Б. Полевого, «После свадьбы» Д. Гранина, «Истоки» Г. Коновалова, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Соль земли» Г. Маркова, «Зимний ветер» В. Катаева, «Не отдавай королеву» С. Сартакова, «Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «Секретарь обкома» В. Кочетова, «Девчата» Б. Бедного. Большинство из перечисленных романов и повестей вполне соответствовали установившимся нормам и традициям классической советской литературы. Их отличало неторопливое, «вдумчивое» развитие сюжета, четкое разделение персонажей на «положительных» и «отрицательных», обязательное изображение руководящей и направляющей роли партии (в произведении неизменно присутствовал мудрый парторг), неколебимая вера в светлое коммунистическое будущее. В то же самое время некоторые писатели (К. Симонов, Е. Мальцев, Г. Коновалов) уже позволяют себе определенные сомнения в методах, которыми партия ведет народ к счастливому будущему.

В конце пятидесятых – начале шестидесятых в литературу входит плеяда молодых талантливых писателей, отобразивших в своих произведениях реалии нового – после Сталина – времени, коснувшихся в своих произведениях ряда серьезных вопросов. О необходимости беречь русскую культуру, о печальных буднях русской деревни писали В. Солоухин во «Владимирских проселках» и «Капле росы», Ф. Абрамов в романе «Братья и сестры». О переживаниях молодых лейтенантов, их внутреннем несогласии с мертвящими догмами советской действительности – Ю. Бондарев в повести «Последние залпы». Эстонский писатель Ю. Смуул в книге очерков «Ледовая книга» без прикрас рассказал о том, как живется советским людям на бескрайнем Севере. Внутренний мир молодых людей того времени исследовали А. Рекемчук в повестях «Все впереди» и «Время летних отпусков», В. Липатов в повести «Глухая мята», Ю. Рытхэу в романе «Время таяния снегов», А. Кузнецов в повести «Продолжение легенды. Записки молодого человека».

В «Роман-газете» были опубликованы воспоминания О. Берггольц «Дневные звезды», фантастический роман И. Ефремова «Туманность Андромеды», поэма А. Твардовского «За далью даль».

Из зарубежных переводов следует отметить романы Д. Олдриджа «Не хочу, чтобы он умирал», А. Стиля «Мы будем любить друг друга завтра» и «Обвал», А. Кронина «Северный свет».

Была отдана дань и сугубо конъюнктурным произведениям, написанным по «социальному заказу» власти. Здесь можно упомянуть Ш. Рашидова – «Сильнее бури», С. Бабаевского – «Сыновний бунт», В. Кожевникова – «Знакомьтесь, Балуев», А. Коптяеву – «Дерзание», М. Ибрагимова – «Слияние вод» и многих других авторов.

В 1961 году весь мир узнал имя Юрия Гагарина – первого космонавта в истории человечества. Немного раньше слово «спутник» вошло в большинство языков мира. Социалистический строй демонстрировал человечеству выдающиеся успехи в науке, образовании, здравоохранении, развитии промышленности. По темпам роста ВВП СССР в те годы опережал большинство развитых стран. В США побывала с официальным визитом большая советская партийно-правительственная делегация во главе с Хрущевым. На заседании ООН Никита Сергеевич стучал ботинком по трибуне, обещал показать империалистам «кузькину мать». Вернувшись домой, он выдвинул лозунги: догнать и перегнать Америку по производству молока и мяса, а также построить коммунизм к 1982 году. Правда, для этого пришлось усилить борьбу с религией – по всей стране закрывались приходы и монастыри, взрывались храмы, в источники святой воды сбрасывались кубометры бетона. Никита Сергеевич торжественно обещал народу через несколько лет «показать последнего попа». Ну, а революция в сельском хозяйстве началась с повсеместного, независимо от климатических условий, внедрения «царицы полей» – кукурузы.

Чем все это закончилось – известно.

1962–1973

Этот период в жизни СССР вместил в себя события, во многом определившие дальнейшую жизнь страны. В 1962 году разразился Карибский кризис, едва не закончившийся ядерной войной между СССР и США. В последний момент руководителям двух стран удалось договориться. СССР вывез с Кубы ракеты, а США пообещали не трогать Фиделя Кастро. Однако и для президента США Кеннеди, и для лидера СССР Хрущева последствия оказались трагическими. Кеннеди был застрелен в 1963 году в Далласе. Хрущев в сентябре 1964-го был снят со всех постов и отправлен на пенсию.

Советская партийно-хозяйственная номенклатура устала от «творческих» поисков Хрущева: разделения парторганизаций на промышленные и сельские, организации совнархозов, экспериментов с армией и агропромышленным комплексом. В это время страна начинает испытывать трудности с продовольствием. Не хватает муки для выпечки хлеба. Повышаются цены на мясо, молоко и масло.

В 1962 году восстают рабочие электровозостроительного завода в Новочеркасске. Они требуют повышения зарплаты, улучшения снабжения города продовольствием. На демонстрацию выходят тысячи людей. В город вводятся войска. Толпа пытается штурмовать здания, где находятся органы власти. Войска вынуждены стрелять на поражение. Много людей погибло. Еще больше было арестовано. Семь человек были объявлены зачинщиками беспорядков и приговорены по суду к расстрелу.

Сместив Хрущева, советская номенклатура сделала выбор в пользу «стабильности» и «предсказуемости» внешней и внутренней политики. Именно в эти годы закладывается фундамент того самого «застоя», который погубит страну спустя тридцать лет. Хрущев, несмотря на всю свою экстравагантность, искренне верил в то, что социализм сможет «закопать» капитализм в могилу, победив в экономическом соревновании. Пришедший ему на смену Брежнев взял курс на «удержание позиций» СССР в мировом сообществе в ущерб социальному развитию страны. Но и эта политика оказалась неэффективной. Огромные средства вкладывались в оборонный комплекс, в поддержку «прогрессивных» сил за рубежом, помощь странам Азии, Африки и Латинской Америки. В то же самое время в самом СССР люди жили в условиях тотального дефицита, «железного занавеса», идеологического примитивизма.

Партия не сумела увлечь народ разумными предложениями, не обозначила перед гражданами реальных, а главное – достижимых перспектив. Именно в это время в стране начал формироваться своеобразный «культ Запада». За любыми иностранными товарами мгновенно выстраивались огромные очереди. Советские люди поверили в то, что жизнь на Западе лучше, чем в СССР. Этому немало способствовала бездарная контрпропаганда. Все последующие годы уверенность народа в преимуществах западного образа жизни только крепла. Это также, спустя тридцать лет, явилось причиной краха СССР.

Тем не менее, советская литература в эти годы переживала настоящий расцвет. И хотя, на встречах с творческой интеллигенцией Хрущев резко бранил художников, клеймил Пастернака, оскорблял поэтов Евтушенко и Вознесенского, заявлял, что в вопросах культуры он – сталинист, многие писатели уже работали без оглядки на цензуру и указания партийного начальства.

Настоящей сенсацией стала публикация повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В 1963 году это, выдвинутое на соискание Ленинской премии, произведение было напечатано в «Роман-газете». «Лагерная» тема затрагивалась и в других повестях и романах, публиковавшихся в те годы в журнале: С. Воронина – «Две жизни», В. Быкова – «Третья ракета», П. Нилина – «Через кладбище», Ю. Бондарева – «Тишина».

В литературу уверенно входило новое поколение писателей. Вскоре многие представители этого поколения займут командные высоты в писательских организациях, и их произведения будут называть «секретарской» прозой. Но пока еще их прозу охотно читают, по их произведениям устраиваются литературные вечера и читательские конференции. В «Роман-газете» публикуется романы: А. Ананьева «Танки идут ромбом», И. Стаднюка «Люди не ангелы», А. Чаковского «Свет далекой звезды», Г. Маркова «Отец и сын», К. Симонова «Солдатами не рождаются», А. Иванова «Тени исчезают в полдень», М. Алексеева «Хлеб – имя существительное», В. Кожевникова «Щит и меч», А. Калинина «Эхо войны», П. Проскурина «Горькие травы»… По романам В. Кожевникова и А. Иванова позже были сняты первые телесериалы, которые смотрела вся страна.

Духовным исканиям молодых ученых, инженеров, офицеров, представителей творческой интеллигенции посвятили свои произведения другие авторы «Роман-газеты»: Д. Гранин – «Иду на грозу», Ю. Трифонов – «Утоление жажды», С. Баруздин – «Повторение пройденного», А. Крон – «Дом и корабль».

Литературу народов СССР представили в эти годы на страницах журнала украинцы М. Стельмах – «Правда и кривда» и О. Гончар – «Тронка», киргиз Ч. Айтматов – «Повести гор и степей», литовец Ю. Марцинкявичус – «Сосна, которая смеялась».

Были опубликованы произведения зарубежных авторов: Д. Стейнбека – «Зима тревоги нашей», Д. Ноля – «Приключения Вернера Хольта», Х. Ли – «Убить пересмешника», А. Силлитоу – «Ключ от двери».

Тираж «Роман-газеты» с каждым годом увеличивается. Журнал знакомит читателей практически со всеми представляющими интерес для общества произведениями советских писателей. В то же самое время при отборе авторов и составления издательских планов редакция начинает делать «крен» в сторону «писателей-начальников» – руководителей писательских союзов и главных редакторов «толстых» журналов. И хотя литературная жизнь в стране кипит, семена «застоя» постепенно прорастают и на «поле» советской культуры.

Сменивший Никиту Хрущева на советском Олимпе Леонид Брежнев поначалу рассматривался многими своими соратниками, как фигура временная, переходная. Но они ошибались. Леонид Ильич довольно быстро избавился от потенциальных конкурентов, отправив одних на пенсию, других – с понижением – на менее ответственную работу. К концу шестидесятых Брежнев консолидирует в своих руках власть. Его авторитет не оспаривается государственно-партийной номенклатурой.

Руководит страной, впрочем, Брежнев без резких движений, доверяя руководителям на местах и не особо их контролируя. Те начинают понимать, что для номенклатуры настал «золотой век» и спешат наверстать «упущенное» во времена Сталина и Хрущева. Общество окончательно разделяется на две социальные группы: «начальство» – оно пользуется целом рядом привилегий, и прочих «трудящихся» – эти стоят в очередях за продуктами, машинами, квартирами и всем прочим.

Экономическая реформа, начатая по инициативе Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, постепенно сворачивается из-за нежелания руководителей министерств и ведомств, директоров крупнейших предприятий переводить экономику на новые трудовые отношения. Партийный «идеолог» М. Е. Суслов «топит» предложения экономистов-реформаторов разрешить в стране хотя бы минимальное частное предпринимательство – общепит, парикмахерские, прачечные и т. д.

Но то, что запрещается в СССР, не запрещается в Чехословакии. Советские люди с интересом наблюдают, как далеко зайдет по пути строительства социализма «с человеческим лицом» братская страна. То, что там происходит, не нравится руководству СССР.

Идеологический «зажим» внутри страны усиливается. К этому времени советский читатель успел познакомиться с произведениями Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, многими другими популярными иностранными авторами. Молодые советские писатели – В. Аксенов, А. Гладилин и другие – используют в своем творчестве приемы так называемой «исповедальной» прозы. Растет тираж журнала «Юность», возглавляемого Борисом Полевым. Там печатается проза популярных у молодежи авторов, стихи и поэмы Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы. «Официальная» критика, однако, их не жалует.

Не ослабевает давление, оказываемое на главный печатный орган либеральной интеллигенции – журнал «Новый мир». Группа «писателей-патриотов» обращается с открытым письмом к главному редактору журнала – поэту А. Твардовскому, в котором они резко критикуют линию журнала. К обсуждению ситуации вокруг «Нового мира» подключается «общественность». Рабочие, колхозники, педагоги недовольны позицией журнала. Твардовский просит Брежнева о встрече, но тот не откликается. Твардовский уходит в отставку. Редакция «Нового мира» разгоняется. Но и «писателям-патриотам» партийные инстанции не дают развернуться. Им строго указывается на необходимость соблюдения принципа «пролетарского интернационализма», недопустимость рассуждений о русском народе вне марксистского идеологического контекста. Вскоре будет освобожден от занимаемой должности и редактор «почвеннического» журнала «Молодая гвардия» Анатолий Никонов.

В это время окончательно переходит на антисоветские позиции Солженицын. Начинается его многолетнее противостояние с властью. Через несколько лет оно приведет к высылке писателя за границу и лишению его советского гражданства. Но в своем неприятии действительности Солженицын не одинок. В советском обществе образуется прослойка «диссидентов», с которыми плотно «работает» КГБ. Некоторых из них заставляют каяться, некоторых отправляют в лагеря, некоторых – в ссылку. Именно тогда становится широко известным Иосиф Бродский, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе – поэт из Ленинграда, которого за «тунеядство» на несколько лет сослали в Вологодскую область, обозвав «литературным трутнем».

В августе 1968 года СССР и страны Варшавского Договора вводят войска в Чехословакию, ставя крест на «пражской весне» и «социализме с человеческим лицом». Весь мир осуждает вторжение. Несколько правозащитников разворачивают на Красной площади в Москве транспарант: «За вашу и нашу свободу». Их немедленно арестовывают. Позже они получают большие тюремные сроки.

В 1966–1969 годах на страницах «Роман-газеты» публикуются выдающиеся произведения писателей из национальных республик: повесть грузина Н. Думбадзе «Я вижу солнце», повести киргиза Ч. Айтматова «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары!», романы казаха А. Нурпеисова «Сумерки», литовца Й. Авижюса «Деревня на перепутье», наконец, «Мой Дагестан» Р. Гамзатова. Они по праву вошли в сокровищницу советской литературы.

В 1967 году читатели журнала смогли ознакомиться с замечательным романом английского писателя Г. Грина – «Комедианты», романом немецкого писателя Э. Штритматтера – «Оле Бинкоп», романом чешского писателя Я. Отченашека – «Хромой Орфей», а также яркими повестями болгарина Г. Караславова.

Большой интерес и полемику в критике вызвали такие, опубликованные в «Роман-газете» произведения, как: роман П. Проскурина «Исход», роман В. Кочетова «Угол падения», роман И. Акулова «В вечном долгу», повесть В. Чивилихина «Над уровнем моря», роман В. Липатова «Деревенский детектив», роман С. Залыгина «Соленая падь».

Продолжили сотрудничество с журналом известные в то время литераторы: Б. Полевой, А. Первенцев, И. Стаднюк, А. Чаковский, С. Сартаков, И. Мележ, М. Прилежаева, М. Шагинян, С. Баруздин, Н. Грибачев и другие.

Тираж «Роман-газеты» достигает миллиона экземпляров. В журнале публикуются практически все произведения, удостоенные Ленинских и Государственных премий по литературе.

Многие читатели по всей стране собирают у себя подшивки издания по годам. К этому времени складывается образ журнала, который будет сохраняться почти до самого конца советской эпохи: однотонная обложка с фотографией автора и названием произведения.

В 1970 году страна торжественно отметила 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. На всех предприятиях, во всех коллективах прошли торжественные заседания, посвященные этой дате. Заводы, фабрики, колхозы и совхозы брали в год ленинского юбилея повышенные трудовые обязательства. Повсеместно проходили ленинские «вахты» и «субботники».

Следует отметить, что система советского Агитпропа перестаралась с пропагандой Ильича. Люди не выдерживали круглосуточного прославления «самого человечного человека» по радио, на телевидении, в газетах и журналах. Народ откликнулся на юбилей многочисленными анекдотами «к столетию», типа: «Духи – запах Ленина», «Трехспальная кровать – Ленин с нами», «Портвейн – Ленин в Разливе» и так далее.

Столетие со дня рождения вождя мирового пролетариата совпало с 25-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Эти два события определили издательский план «Роман-газеты» на 1970 год. На страницах журнала «отметились» М. Шагинян (повесть «Четыре урока у Ленина») и В. Канивец (эпопея «Ульяновы»). Был выпущен коллективный авторский сборник «Про Ленина рассказ» с произведениями М. Горького, З. Воскресенской, С. Дангулова, В. Пановой, С. Сартакова, С. Антонова, С. Алексеева, В. Кожевникова, Ю. Рытхэу и других писателей.

Юбилейный сборник «военной» прозы назывался «Живая память» и открывался знаменитым очерком М. Шолохова «Наука ненависти».

Следует отметить публикацию на страницах «Роман-газеты» романа Ю. Бондарева «Горячий снег». Это произведение получило высокую оценку у читателей за правдивое и талантливое изображение повседневных реалий войны.

Юрию Бондареву на протяжении многих лет удавалось совмещать относительную свободу собственного творчества с высоким официальным статусом писательского «начальника».

Начало семидесятых – время достаточно успешного развития экономики страны и – идеологического застоя в общественной жизни. Уровень жизни большинства граждан СССР улучшается (активно строится новое жилье, с конвейера ВАЗа сходят первые модели «Жигулей», в магазинах продаются отечественные цветные телевизоры и холодильники). В то же самое время многие предприятия, особенно в легкой промышленности, «гонят» никому не нужную продукцию. В сотнях НИИ буквально «прозябают» тысячи молодых специалистов. В стране нет безработицы, но зарплаты порой напоминают пособия по безработице. Это не способствует серьезному отношению к своей работе со стороны молодых специалистов.

Люди не могут реализовать себя и на гражданском поприще. Единственный путь – вступление в КПСС. Но партия предельно забюрократизирована. Жесткая иерархическая вертикаль: первичная организация – райком – обком – ЦК – Политбюро – «душит» любую прогрессивную, нестандартную мысль.

Молодые и не очень молодые граждане ищут себя в «альтернативной» реальности: в «бардовском» песенном творчестве, в секциях восточных единоборств, в различных «эзотерических» увлечениях.

Власть все это, естественно, не приветствует.

В КГБ расширяются и укрепляются структуры, борющиеся с так называемым «инакомыслием». СССР на словах выступает за «права человека», подписывает соответствующие международные документы, но в действительности право людей на критику власти, свободный выезд за границу, создание неподконтрольных власти общественных организаций жестко пресекается. Именно в эти годы «инакомыслящих» начинают активно «лечить» в психиатрических больницах.

По вечерам многие люди слушают сквозь вой «глушилок» «Голос Америки», «Би-би-си», «Свободу» и другие «вражеские» голоса. По рукам ходит «самиздат». Причем это не только «антисоветские» произведения А. Солженицына, А. Авторханова и прочих «диссидентов», но и неопубликованные вещи М. Булгакова, Е. Замятина, И. Бунина и даже «Несвоевременные мысли» М. Горького.

Идеологический застой делает литературу едва ли не единственной «отдушиной» для мыслящего человека. Любая талантливо написанная, претендующая на «запретную» правду о повседневной жизни в СССР книга мгновенно становится бестселлером. Огромен интерес к зарубежной литературе, к мемуарам и произведениям русских философов дореволюционного времени. Хорошие книги, несмотря на огромные (по нынешним временам) тиражи, становятся дефицитом. В книжных магазинах за ними выстраиваются очереди. Человек, имеющий доступ к дефицитным книгам – важная персона на «черном рынке».

В эти годы на страницах «Роман-газеты» публикуется немало достойных произведений советских писателей: повесть «Последний поклон» В. Астафьева, романы К. Симонова – «Последнее лето» и «Двадцать дней без войны», роман литовского прозаика Й. Авижюса «Потерянный кров», повести В. Быкова «Дожить до рассвета» и «Обелиск», повесть Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо».

Из переводной прозы можно отметить роман З. Ленца «Урок немецкого», повести Ф. Фюмана, роман Д. Кьюсак «Солнце – это еще не все».

К эпическому жанру «народного романа» можно отнести опубликованные в эти годы на страницах «Роман-газеты» произведения А. Иванова – «Вечный зов», А. Калинина – «Гремите, колокола!», В. Закруткина – «Матерь человеческая», И. Стаднюка – «Война», А. Нурпеисова – «Кровь и пот», И. Акулова – «Крещение».

Тираж журнала с каждым годом увеличивается. На его страницах представлены все основные направления советской литературы тех лет.

1974–1985

1974–1977 годы – время становления и расцвета «развитого» социализма. В страну потоком идут «нефтедоллары». На севере Тюменской области начинают осваиваться гигантские нефтяные и газовые месторождения. Ударными темпами строится та самая система нефте- и газопроводов, которая сказочно обогатит в «лихие девяностые» так называемых «российских» олигархов: Абрамовича, Березовского, Фридмана, Авена, Ходорковского, Вексельберга, Швидлера, Голдовского и прочих…

Это годы строительства БАМа, Атоммаша, каскадов гидроэлектростанций в Средней Азии, многих других «комсомольско-молодежных» строек.

В то же самое время внешне могучая и незыблемая советская система постепенно погружается в глубочайший внутренний кризис. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, чувствуя, что силы и здоровье уже не те, просит Политбюро освободить его от должности. Однако соратники – ровесники Брежнева – категорически отказываются это сделать под предлогом того, что Брежнева «любит народ», а партия счастлива, что ею управляет руководитель «ленинского типа». Затем следует вакханалия награждений и славословий в адрес «дорогого Леонида Ильича». Публикуется первая книга его воспоминаний – «Малая земля». Ее непрерывно цитируют, обсуждают на собраниях в производственных коллективах. В Новороссийске начинается строительство огромного мемориала.

В стране формируется та самая «геронтократическая» система власти, которая спустя несколько лет изумит мир чередой похорон, а в конечном итоге приведет к краху великого государства – СССР.

Гнетущая атмосфера застоя, товарного дефицита, коррупции, непреодолимого разрыва между провозглашаемыми лозунгами и реалиями повседневной жизни, естественно, находит свое отражение в литературе. В середине семидесятых в нее входит поколение так называемых (по определению критика Владимира Бондаренко) «сорокалетних». В. Личутин, В. Маканин, А. Афанасьев, А. Ким, А. Проханов, А. Курчаткин и другие талантливые прозаики исследуют внутреннее перерождение отечественной интеллигенции, превращение многих ее представителей в «амбивалентных» конформистов-приспособленцев. Советская общественно-политическая система представляется этим писателям безнадежной, но они прекрасно понимают, что в обществе нет силы, способной ее сломать или реформировать, а потому, по их мнению, единственная возможность противостоять системе – это «бунт на коленях», который принимает у их героев весьма причудливые, часто на грани психической болезни, формы.

В то же самое время на страницах «толстых» литературных журналов, в тематических планах крупнейших издательств – засилье «официальных» авторов, превративших сочинение идеологически правильных произведений в экономически и политически выгодное дело. В 1974–1977 годах «Роман-газета» публикует таких «корифеев» советской литературы, как: Г. Марков – «Сибирь», В. Кожевников – «В полдень на солнечной стороне», А. Ананьев – «Версты любви», Ш. Рашидов – «Победители», М. Алексеев – «Ивушка неплакучая», И. Стаднюк – «Война», С. Бабаевский – «Станица», А. Чаковский – «Блокада». Большинство из этих авторов работает в жанре «эпопеи», получая Государственные и прочие премии, как за отдельные части своих произведений, так и по их окончанию.

Но популярностью у читателей пользуются совсем другие писатели. Они тоже, хоть и с трудом, но попадают на страницы «Роман-газеты», становятся, благодаря миллионным тиражам журнала, известными всей стране. Это: О. Куваев – «Территория», О. Кожухова – «Двум смертям не бывать», В. Быков – «Волчья стая», В. Шукшин – рассказы, В. Песков – «Дороги и тропы», С. Залыгин – «Комиссия», В. Астафьев – «Царь-рыба», Ю. Казаков – «Долгие крики», Е. Носов – «Усвятские шлемоносцы», Ч. Айтматов – «Пегий пес, бегущий краем моря», В. Чивилихин – «Шведские остановки».

Многие из перечисленных писателей станут постоянными авторами нашего журнала, продолжат сотрудничество с «Роман-газетой» и в новые времена.

Нельзя не сказать и о том, что в советское время существовала эффективная система поддержки молодых литераторов. Для них устраивались специальные семинары, республиканские и всесоюзные совещания. Каждый год почти все «толстые» журналы выпускали специальные «молодежные» номера. «Роман-газета» не была исключением. Сборники повестей и рассказов молодых писателей выходили в журнале в 1974 и 1977 годах.

Это были последние относительно спокойные годы перед чередой необъяснимых смертей членов Политбюро и прихода к руководству страны Михаила Горбачева, провозгласившего курс на «ускорение, гласность и перестройку».

Вообще, в лозунгах, которые на протяжении всего существования СССР провозглашала КПСС, неизменно присутствовала некая провиденциальная «зеркальность». Умные люди сразу понимали, что результата не будет. Или – он будет прямо противоположным. В конце тридцатых собирались воевать «малой кровью на чужой территории». Воевали до 1944-го «большой кровью» и на «своей». В начале шестидесятых Хрущев обещал, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Получилось же с точностью до наоборот. «Нынешнее поколение советских людей» «доживает» свой век при самом что ни на есть «диком» капитализме.

Отдельные светлые головы и в горбачевских «ускорении, гласности и перестройке» мудро разглядели «остановку, демагогию и разрушение». Но их быстро объявили «ретроградами» и «врагами демократии».

Впрочем, все это случится позже, а пока писатели активно вносили свою лепту в процесс, который потом емко сформулировал в названии своего знаменитого фильма Станислав Говорухин: «Так жить нельзя!»

Подспудная критика советского режима присутствовала практически в каждом талантливом литературном произведении той поры. При этом как бы за скобки выносились очевидные достижения СССР в социальной сфере: бесплатные медицина и образование, приличные пенсии, символическая оплата жилищно-коммунальных услуг, дешевое продовольствие и так далее.

Не было ясности и в идеологической политике. В ее основе лежала пресловутая «система сдержек и противовесов» между двумя направлениями – «патриотическим» и «либеральным». В литературе «патриотическое» направление олицетворяли такие издания, как «Огонек», «Молодая гвардия», «Наш современник», издательства «Молодая гвардия» и «Современник». «Либеральное» – «Литературная газета», «Юность», «Знамя», «Новый мир», издательство «Советский писатель».

В эти годы тираж «Роман-газеты» переваливает за три миллиона экземпляров. Журнал становится поистине «народным» изданием. Огромной популярностью у читателей пользуются такие опубликованные на страницах «Роман-газеты» произведения, как «Вечный зов» Анатолия Иванова, «Имя твое» Петра Проскурина, «Живи и помни» Валентина Распутина, «Нагрудный знак „ОСТ“» Виталия Семина, повести Юрия Нагибина, романы «Дом» Федора Абрамова и «Последний поклон» Виктора Астафьева. Военная тема была представлена в «Роман-газете» повестями Григория Бакланова «Навеки – девятнадцатилетние», Константина Воробьева «Убиты под Москвой», рядом других достойных произведений различных авторов.

Духовно-нравственные вопросы современного советского общества поднимались в сборнике повестей Анатолия Алексина «Домашний совет», в романах Даниила Гранина «Картина», Георгия Семенова «Вольная натаска», Юрия Бондарева «Выбор», Нодара Думбадзе «Закон вечности», Виктора Лихоносова «Когда же мы встретимся?», Ивана Шамякина «Возьму твою боль».

Настоящим бестселлером того времени стал роман Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить…», опубликованный в «Роман-газете» в 1980 году. Позже по нему будет снят многосерийный фильм, где главные роли сыграют В. Соломин и В. Кикабидзе.

В декабре 1979 года «ограниченный контингент» советских войск вошел в Афганистан. Это резко осложнило международное положение СССР. США объявили бойкот Олимпийским играм, которые состоялись на следующий год в Москве. Начался новый виток гонки вооружений. Именно в это время, если верить воспоминаниям тогдашнего директора ЦРУ Уильяма Кейси, операция по «ликвидации СССР» вошла в свою финальную стадию. Было принято решение активизировать три направления «воздействия» на ситуацию внутри СССР: экономическое (измотать СССР гонкой вооружений при одновременном резком снижении цены на основной советский экспортный товар – нефть), военное (оказать всемерную поддержку афганским повстанцам), политическое (привести к власти в СССР человека, который своими руками разрушит страну).

Если в 1980 году баррель нефти стоил сорок долларов, то в 1986 году – всего десять. Самые необходимые товары в СССР превращались в дефицит. Конца и края войне в Афганистане не предвиделось. Число погибших «воинов-интернационалистов» увеличивалось с каждым месяцем.

Общество ожидало перемен.

Никто, правда, и представить себе тогда не мог, что это будут за перемены…

В ноябре 1982 года умер Леонид Брежнев. Страну возглавил бывший Председатель КГБ Юрий Андропов. Споры об этом человеке не прекращаются до сих пор. Юрию Андропову принадлежит знаменитая фраза: «Мы не знаем страны, в которой живем». Странная, если вдуматься, фраза для многолетнего руководителя КГБ, обладающего всей полнотой информации о стране, в которой «мы живем». Как бы там ни было, именно Андропова считают покровителем Михаила Горбачева. Под его присмотром тот делал головокружительную карьеру в КПСС.

Андропов занял высший пост в государстве, будучи серьезно больным, поэтому остается только гадать, куда бы он повел страну. Некоторые историки и политологи полагают, что СССР при Андропове вполне мог пойти «китайским» путем, то есть плавно перейти к рыночной экономике, не увлекаясь реформированием политической системы. Но первые же андроповские «новации» – выявления «прогульщиков» в магазинах, банях и кинотеатрах – заставляют в этом усомниться. Не было ясности и в идеологии. КГБ при Андропове практически никак не противодействовало осуществляемому ЦРУ плану по «демонтажу» СССР, зато активно боролось с так называемыми «диссидентами», влияние которых на общество было, в общем-то, незначительным. Особенно усердно преследовал Андропов так называемых «русистов» – писателей, ученых, общественных деятелей, исповедовавших идеи патриотизма, призывающих бережно и ответственно относиться к прошлому России.

«Всесильное» при Андропове КГБ не смогло выполнить свою основную задачу – сохранить и защитить суверенитет и территориальную целостность СССР. В 1991 году СССР перестал существовать. Россия на долгие годы погрузилась в политический и экономический хаос.

В 1982–1985 годах на страницах «Роман-газеты» были опубликованы авторы, ставшие впоследствии одними из самых читаемых и популярных в России. Они внесли значительный вклад в пробуждение у народа интереса к истории своей страны, способствовали формированию того, что называется «национальным самосознанием». Это В. Пикуль (роман «Реквием каравану PQ-17»), Д. Балашов (роман «Бремя власти»), В. Чивилихин (роман-эссе «Память»). Историческое исследование В. Чивилихина встретило восторженный прием у патриотически настроенной части общества и – не менее энергичное отторжение у тех, кто, с одной стороны, оставался верным марксистским догмам, а с другой – относился к России, как к изначально отсталой стране – «тюрьме народов» и оплоту всяческой реакции.

В эти же годы авторами журнала стали В. Личутин (повесть «Крылатая Серафима») и А. Проханов (роман «Дерево в центре Кабула»). В «Роман-газете» будут потом опубликованы многие произведения этих талантливых писателей.

С большим интересом были встречены читателями номера журнала с прозой Ч. Айтматова – «Буранный полустанок», Ю. Слепухина – «Южный крест», П. Проскурина – «Черные птицы», В. Шугаева – «Арифметика любви», Ю. Нагибина – «Дорожное происшествие», А. Иванова – «Повесть о несбывшейся любви», В. Распутина – «Век живи – век люби», Ф. Абрамова – «Трава-мурава», В. Крупина – «Живая вода».

Были опубликованы и произведения, написанные по «социальному заказу»: очерки В. Коротича – «Лицо ненависти», роман Ю. Скопа – «Техника безопасности», записки афганского разведчика К. Селихова – «Необъявленная война», Е. Евтушенко – «Ягодные места».

Такие писатели, как А. Проханов, В. Личутин, А. Иванов, В. Распутин, Д. Балашов, В. Чивилихин, В. Пикуль, в последующие «смутные времена» последовательно выступали против огульного очернения советского периода, активно участвовали в гражданском противодействии «политике реформ», разоряющей население страны. Активно же сотрудничавшие с советской властью В. Коротич и Е. Евтушенко стали «прорабами перестройки». В. Коротич «развенчивал» достижения СССР на страницах «Огонька», куда был назначен главным редактором, а Е. Евтушенко (после краха ГКЧП) активно участвовал в разгоне Союза писателей СССР. Позже и Е. Евтушенко, и В. Коротич перебрались в те самые США, которые они столь беспощадно критиковали прежде в своих произведениях.

Короткие «царствования» Ю. Андропова и К. Черненко мало что изменили в жизни страны. Хотя кое-какие стилистические новшества были отмечены. При Андропове гонению подвергалось определение «русский». Его везде, даже в литературных произведениях, следовало заменять на – «советский».

При Черненко же слово «родина» было разрешено печатать с заглавной буквы.

В 1985 году Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев.

Страна вступила в новую эпоху.

Народ, как водится, надеялся на лучшее, но судьба готовила ему новые испытания.

1986–1997

В годы «перестройки и гласности» цензура ослабевает. К читателям начинают возвращаться произведения запрещенных прежде по идеологическим соображениям авторов, в основном, эмигрантов «первой волны». Тиражи «толстых» литературных журналов многократно увеличиваются. Писатели торопятся высказать правду о «наболевшем».

В конце апреля 1986 года происходит авария на Чернобыльской АЭС, однако катастрофические ее последствия по старой советской традиции замалчиваются. По мере выяснения истинных масштабов трагедии критическое отношение общественности к власти усиливается. Все понимают, что дальше «так жить нельзя», но пока мало кто понимает, как жить надо. За образец принимается западная модель общественного устройства. При этом все советское отвергается. Газеты переполнены статьями о волшебной силе «невидимой руки рынка» и убожестве экономики «развитого» социализма. В национальных республиках начинают осторожно поговаривать о возможности выхода из СССР, создании независимых государств. Михаил Горбачев постепенно избавляется от ветеранов Политбюро, назначает на высшие посты новых людей – Б. Ельцина, А. Яковлева, Е. Лигачева, Э. Шеварднадзе. Однако же команда единомышленников не складывается. Власть идет вразнос. Б. Ельцин постепенно превращается в «народного героя», «страдальца» за правду. Хотя из «обоймы» он не выброшен – работает на министерской должности. Многие коммунисты понимают гибельность проводимой Горбачевым политики, но привычка всегда и во всем слушаться начальства не позволяет поставить вопрос о смене партийного руководства.

В эти годы на страницах «Роман-газеты» публикуется много исторических романов. В. Пикуль, Д. Балашов, Ю. Лощиц, В. Лихоносов, В. Белов, С. Алексеев, С. Семанов, Б. Можаев пытаются отыскать в далеком и недавнем прошлом России ответ на вопрос: что будет со страной?

В 1987 году журнал публикует два произведения, вызвавших бурную дискуссию в обществе: романы В. Белова – «Все впереди» и В. Астафьева – «Печальный детектив». В. Астафьев отразил в своем произведении глубокую апатию народа, уставшего от многолетней несправедливости, творимой неправедной властью. В. Белов усомнился в том, что советская интеллигенция, как патриотической, так и демократической ориентации, способна взять на себя ответственность за судьбу страны. Хочется отметить, что оба эти автора многие годы плодотворно сотрудничали с «Роман-газетой», а Василий Иванович Белов до конца своей жизни был членом редколлегии нашего журнала.

«Деревенская» тема была представлена произведениями И. Васильева «Депутатский запрос», В. Солоухина «Продолжение времени» (письма из разных мест), Б. Екимова «Холюшино подворье» и «Пастушья звезда».

Большой интерес у читателей вызвал роман Ч. Айтматова «Плаха», где, пожалуй, впервые в советской литературе была затронута тема наркомании. Старейший советский писатель Л. Леонов выступил на страницах журнала с очерками «Раздумья у старого камня». Однако его раздумья, как позже и роман «Пирамида», остались не понятыми читателями.

К несомненным удачам журнала можно отнести публикацию серии исторических романов В. Пикуля – «Крейсера», «Фаворит», «Каторга». Эти произведения способствовали росту тиража «Роман-газеты», достигшего в те годы почти четырех миллионов экземпляров. Они, кстати, и сегодня пользуются популярностью и регулярно переиздаются.

Д. Гранин, весьма чуткий к веяниям времени, публикует на страницах журнала роман «Зубр» – художественную биографию известного русского ученого-генетика Тимофеева-Рессовского, известного не только своими научными достижениями, но и вынужденным сотрудничеством с властями Третьего рейха. Гранин осторожно дает понять, что обстоятельства иногда оказывались сильнее людей, поэтому не все, сотрудничавшие в годы войны с немцами граждане являлись законченными предателями и мерзавцами.

В 1989 году в «Роман-газете» публикуется «культовый» роман перестроечного времени «Дети Арбата» А. Рыбакова. Сейчас многие исследователи литературы недоумевают, почему именно это произведение, а не, допустим, «Погружение во тьму» О. Волкова или «Побежденные» И. Головкиной (Римской-Корсаковой) получило столь значительный резонанс в обществе. Видимо, это объясняется тем, что ментальность большинства читателей в ту пору была еще «советской». Поэтому приверженец классического социалистического реализма А. Рыбаков оказался более понятен народу, нежели русские «белогвардейцы» О. Волков и И. Головкина.

Можно также вспомнить о сборнике «Современная поэма». В «Роман-газете» были опубликованы лучшие поэтические произведения поэтов разного времени, начиная от А. Ахматовой и заканчивая Ю. Кузнецовым.

В целом, следует признать, что это были «золотые» для издателей и читателей годы. Общество жадно следило за всеми новинками литературы, а издатели пока еще существовали в «советском» мире, где цена на бумагу была минимальной, коммунальные платежи – символическими, распространение многомиллионных тиражей по стране – практически бесплатным.

Но продолжалось это «золотое» время недолго.

СССР оставалось жить неполных два года…

События этих лет – разгон демонстрации в Тбилиси, штурм телецентра в Вильнюсе, трансляции заседаний съездов народных депутатов, избрание Михаила Горбачева Президентом СССР, долгая и томительная подготовка нового союзного договора, невиданная инфляция и тотальный дефицит практически всех товаров – вели страну к краху. Авторитет Горбачева, стремящегося любой ценой усидеть сразу на двух главных стульях – во главе КПСС и во главе государства – сошел на нет. Народ устал от его бесконечных и пустых речей.

Бездарная попытка вернуть стране управляемость, предпринятая так называемым ГКЧП, окончательно отвратила народ от существующей власти. Наступило время Ельцина и «молодых реформаторов».

Символично, что в декабрьских номерах «Роман-газеты» за 1991 год (в этом месяце ушел в отставку Горбачев и над Кремлем был спущен красный флаг СССР) началась публикация романа многолетнего беспощадного критика советской системы А. Солженицына «Август четырнадцатого». Следует отдать должное Солженицыну, он довольно быстро осознал глубину той пропасти, в которую скатилась постсоветская Россия, и, несмотря на приближенность к власти, начал доказательно критиковать политику «реформ и демократизации».