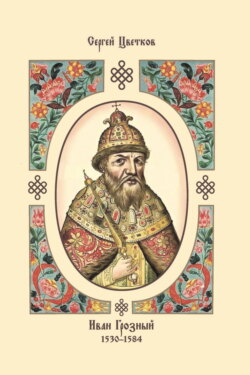

Читать книгу Иван Грозный. 1530–1584 - Сергей Цветков - Страница 4

Часть первая

Державный сирота

Глава 3

Отцовское наследство

ОглавлениеВедай и внимай, благочестивый царь, что все царства Православной Христианской Веры снидошася в твое единое царство; един ты во всей поднебесной христианам Царь.

Послание старца Филофея к Василию III

Московское государство проросло из Москвы, как из зерна. Будучи некогда сама удельным княжеством, Москва очень быстро противопоставила себя всей остальной удельной Руси.

Постепенно в пределах одной страны сложились два взаимоисключающих жизненных и политических уклада.

Удельная Русь была собранием больших и малых княжеств, рассыпанных по лесным трущобам и полудиким степям, с очень слабыми задатками политического объединения и весьма стойкими мотивами взаимного соперничества. Ее внутренним руководящим началом был договор, ряд, свободное соглашение между князем, хозяином удела, и вольным человеком, приходившим в пределы его княжества. Свободное столкновение индивидуальных интересов порождало крайнюю пестроту и неустойчивость политических форм.

В противовес этому укладу Московская Русь представляла собой крепкое, сплоченное военное государство, построенное на началах сильнейшей централизации. В основе ее политического устройства лежали потребности самообороны, самая примитивная борьба за существование, что неизбежно вело к закрепощению государством всех сословий. Индивидуальный интерес тонул в суровых требованиях дисциплины. Со стороны московских князей такое государственное устройство было четко осознанной системой, усваиваемой, так сказать, вместе с наследственными правами: ни один подданный не должен был ускользнуть от общеобязательной работы на защиту государства. Эта система строилась на строгом разделении труда. Для обороны нужны были деньги и войско. Исходя из этих потребностей, общество было разбито на тяглых людей – городских и сельских, обеспечивавших государство материальными ресурсами, – и служилых людей, обязанных государству пожизненной ратной службой. Каждый раз и навсегда был поставлен на свое место. Органы управления – все эти воеводы, наместники, губные и земские старосты – являлись насосами, приставленными государством к источникам народного благосостояния.

Московские князья в своей борьбе за выживание умело использовали удельные порядки. Наиболее слабым звеном политического устройства удельной Руси было противоречие между стремлением княжеств к политической самостоятельности и свободным, ничем не ограниченным передвижением населения из удела в удел – по всей русской земле, как говорили тогда, «путь чист, без рубежа». Одни уделы пустели, другие расцветали. В удельных княжествах не могло выработаться местного удельного патриотизма. Непрерывная полуторавековая угроза со стороны татар и Литвы окончательно определила направление народного движения – оно шло от окраин к центру. Поэтому московским князьям было выгодно выступать в роли охранителей удельных порядков, а не их разрушителей. Сам ход русской жизни вел к возвышению Московского княжества. Все приходили туда, никто не уходил оттуда. Поглощение Москвой удельных княжеств было, собственно, борьбой с удельными правителями, но не с удельными порядками. Перед падением какого-нибудь очередного удельного княжества тамошние бояре толпами переходили на службу к московскому князю, сопротивляющихся переселяли насильно.

При этом московские князья изначально выступали защитниками общерусского дела. Уже про Калиту русский летописец говорит: «Во дни же его бысть тишина велия христианам по всей Русской земле на многие лета». Если первые московские князья строили свой удел, и только, то их преемники сознательно усваивают общенациональную идею, и в условиях татарского ига борьба за московский удел превращается в борьбу за национальную независимость.

Подобный ход событий привел к глубокому недоразумению. В сознании русских людей московское единодержавие мыслилось как надежная охрана удельных свобод. Между тем единодержавие превращалось в самодержавие, и московским князьям пришлось начать новую борьбу, объявив войну удельному обществу. Особенную остроту эта борьба приобрела в новгородских и псковских землях, где московскому правительству пришлось воевать не только с непокорным боярством, но и со свободолюбивым народом.

Однако удельные порядки прочно укоренились и в головах самих московских князей, потомков Калиты. Борясь с удельным мировоззрением в целом, они тем не менее продолжали выделять уделы своим братьям и детям, стремясь лишь к тому, чтобы удел наследника превосходил по богатству и мощи уделы всех других родственников великого князя, вместе взятых. Даже Иван Грозный закончил свое царствование тем, что дал своему младшему сыну, царевичу Дмитрию, в удел город Углич. Таким образом, московские государи из династии Калиты одной рукой созидали, а другой рукой разрушали свое творение – Московское великое княжество, которому и суждено было погибнуть вместе с династией Рюриковичей под обломками Смуты. Только Романовым удалось примирить в особе царя хозяина-вотчинника и государя и окончательно преобразовать Москву из удельного княжества в государство.

Национально-государственный кризис, связанный с государственным ростом Москвы, с пробуждением национально-политического самосознания, отразился в церковно-политической доктрине Москвы – Третьего Рима. В XIV–XV веках шел напряженный спор между Москвой и Царьградом за право представлять собой сердце православного мира. С падением Константинополя этот спор скорее оборвался, чем закончился. Уже греческое отступничество на Флорентийском соборе[2] подало повод усомниться в чистоте греческой веры; падение же Константинополя показалось апокалиптическим знамением – «яко разрешен бысть Сатана от темницы своей» (А. М. Курбский). Сознание русских людей было смущено и встревожено предчувствием конца света: «Грядет нощь, жития нашего престание»… Из этого-то апокалиптического беспокойства проступили очертания теории Третьего Рима. Падение татарского ига способствовало тому, что эта теория сделалась официальной доктриной московского самодержавия. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог стала символическим актом переноса вселенского значения второго Рима в третий.

Изменилось и внутреннее отношение к власти московских князей. Теперь утверждался взгляд, что великий князь обязан ответом одному Богу; княжеский гнев должно было принимать с кротостью и смирением, ибо ропот против государя становился равносилен ропоту против Бога; княжеская жестокость рассматривалась как божья кара за народные прегрешения.

Впрочем, самодержавный культ долгое время уживался с патриархальной простотой отношений между князем и подданными. В 1480 году, во время нашествия хана Ахмата, Иван III покинул войско и возвратился в Москву. Столица пребывала в сильном волнении, ожидая появления татар под стенами города. Перепуганные москвичи встретили государя довольно невежливыми упреками: «Когда ты, государь, княжишь над нами в мирное время, тогда нас много понапрасну обременяешь поборами, а теперь сам, рассердив хана, на заплатив ему дани, нас же выдаешь татарам». А престарелый Ростовский архиепископ Вассиан, рассердившись на Ивана III, начал «зло говорить ему», называя его бегуном, трусом и грозя, что на нем взыщется христианская кровь, которая прольется от татар. Подобные простодушные сцены бывали и у Василия III с его подданными. Однажды к нему пришли два старца от Волоколамского игумена преподобного Иосифа. Василий встретил посланных сердитыми словами: «Зачем пришли, какое вам до меня дело?» Тогда один из старцев наставительно попенял великому князю за его невежливость, за то, что он не поздоровался и не спросил о здоровье игумена, а не разузнав наперед, в чем дело, осерчал, меж тем как ему бы следовало расспросить хорошенько и выслушать с кротостию и смирением. Смутившийся Василий встал и, виновато улыбаясь, сказал: «Ну, простите, старцы, я пошутил». Затем, сняв шапку, он поклонился и спросил о здоровье игумена.

Эта история случилась году в 1515-м. А уже 10 лет спустя Герберштейн находил, что Василий «властью своею над подданными превосходил всех монархов в целом свете». Далее он добавляет, что в Москве говорят про какое-нибудь сомнительное дело: «Про то ведает Бог да великий государь». Московский двор был подобием небесной иерархии, если не наоборот: по словам Герберштейна, москвичи величали своего государя ключником и постельничим Божиим. Ко времени рождения Ивана Грозного политический катехизис московского самодержавия был в основных чертах уже сформирован.

* * *

Поглощение удельных княжеств привело к тому, что в Москву нахлынули лишенные своих удельных престолов Рюриковичи и Гедиминовичи, а вслед за ними их ростовские, тверские, ярославские, рязанские бояре. Они совершенно потеснили московское родовитое боярство, породив новое политическое настроение. «Увидев себя в сборе вокруг московского Кремля, – пишет В. О. Ключевский, – новое, титулованное боярство взглянуло на себя как на собрание наследственных и привычных, т. е. общепризнанных, властителей Русской земли, а на Москву как на сборный пункт, откуда они по-прежнему будут править Русской землей, только не по частям и не в одиночку, как правили предки, а совместно и совокупно…».

Такой взгляд боярства на свое значение породил сложную систему служебных отношений, известных под названием местничества, то есть замещение государственных должностей согласно отечеству – родословным взаимоотношениям между боярскими фамилиями. Местничество ставило служебные отношения бояр в зависимость от службы их предков, так что служебное положение отдельного боярина или целого рода не зависело ни от расположения государя, ни от личных заслуг служилых людей. Потомки уверенно занимали место своих предков на служебной лестнице, и ни государева милость, ни государственные заслуги, ни личные таланты не могли поколебать или изменить этой наследственной расстановки. Таким образом, местничество на Руси служило как бы заменой европейской рыцарской чести: им служилая знать защищалась как от произвола государя, так и от натиска менее родовитых честолюбцев. Вот почему бояре так дорожили местничеством: за места, говорили они, наши отцы помирали. Боярин соглашался терпеть побои от государя, его можно было прогнать со службы, лишить имущества, но нельзя было заставить занять должность или сесть за государевым столом ниже своего отечества.

Боярский род строго следил за поведением каждого своего члена, потому что каждая местническая «находка» повышала весь род в целом, тогда как всякая служебная «потерька» понижала его. Личные отношения приносили в жертву интересам рода. В 1598 году князь Репнин-Оболенский занял место по росписи ниже князя Ивана Сицкого, хотя имел местническое право этого не делать; при этом он и не подумал ударить челом государю об обиде на Сицкого, потому что они с Сицким были «свояки и великие други». Тогда обиделись все родичи Репнина-Оболенского и ударили челом царю, что их родич, сдружась с князем Иваном, воровским нечелобитием поруху и укор учинил всему роду Оболенских от всех чужих родов. Царь вынес соломоново решение: своим поступком князь Репнин только себя одного понизил перед Сицким и его родичами, а роду его – всем князьям Оболенским – в том порухи в отечестве нет никому.

Рост московского самодержавия изменил отношения между князем и боярством. В прежние времена между ними существовало известное равенство интересов: выгоды служилого человека росли вместе с успехами князя.

Это обеспечивало тесную связь и даже некоторую задушевность отношений между обеими сторонами – бояре усердно радели своему князю в делах воинской службы и внутреннего управления. Великий князь Семен Гордый в своей духовной грамоте наставлял младших братьев: «Слушали бы вы во всем отца нашего владыки Алексея да старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам». Еще более определенно выразился князь Дмитрий Донской, обращаясь к своим детям: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте». Для самих же своих сподвижников он нашел следующие проникновенные слова: «Я всех вас любил и в чести держал, веселился с вами, с вами и скорбел, и вы назывались у меня не боярами, а князьями земли моей».

Теперь же бывших удельных властителей привязывала к Москве лишь нужда и неволя. Сожалея об утраченной удельной самостоятельности, они в то же время, как уже было сказано, смотрели на себя так, как не смели смотреть московские бояре прежнего удельного времени. В свою очередь и московские государи в своем новом значении с трудом переносили эти притязания своих титулованных холопов. Со времени Ивана III самодержавие начало применять против боярской оппозиции правительственный террор. Опалы и казни загнали недовольство вглубь, не истребив его корней. Во время правления Василия III бывшие отважные мятежники превратились в озлобленно-тоскующих разочарованных пессимистов. Продолжительные неудачи отбили у них охоту к действию. Собираясь тайком в тесные кружки, они в интимных беседах изливали друг другу свои горести и печали. Эти беседы, во всяком случае, имели то значение, что позволили боярству кое-как сформулировать свои политические настроения и стремления.

В царствование Василия такой боярской «исповедальней» стала келья Максима Грека. Этот афонский монах был человеком гуманистического образования. Он учился в Венеции, Падуе и Флоренции, «понеже не обретох в Греческой стране философского учения ради великия скудости книжныя». Во Флоренции он видел Савонаролу[3], слышал его проповеди против соблазна и прелести мира сего, наблюдал, как флорентийцы, пробужденные его словом к жизни вечной, бросали в огонь картины и предметы роскоши… Личность и учение монаха-бунтаря оставили в Максиме глубокое впечатление: он сделался убежденным «нестяжателем». Вызванный в Москву для книжной справы, он занимался главным образом переводами, но, кроме того, писал сочинения против «звездозрительной прелести» (астрологии), против латинской неправды, против агарянского нечестия (мусульманства), против ереси жидовствующих[4], против армянского зловерия, против «осифлян» и монашеского стяжания… Любознательные люди из московской знати приходили к нему побеседовать и поспорить «о книгах и цареградских обычаях», так что келья Максима в подмосковном Симоновом монастыре скорее походила на ученую аудиторию или политический клуб. Оппозиционно настроенные бояре были здесь частыми посетителями, – быть может, потому, что в беседе с Максимом Греком, как бы представлявшим собой ненавистную «грекиню» Софью Палеолог и нахлынувшее, по их мнению, вместе с нею на старую добрую Русь византийское самодержавие, они могли высказать ему то, чего никогда не посмели бы сказать открыто в лицо государю.

Наиболее часто и подолгу сиживал с глазу на глаз с ученым афонским монахом боярин Иван Никитич Берсень. Колючее прозвище («берсень» значит крыжовник) было дано ему недаром – он много раз досаждал Василию своими независимыми суждениями, пока однажды великий князь не выгнал его из думы, прикрикнув: «Пошел, смерд, вон, ты мне не надобен». Тяжело перенося свою опалу, Берсень высказывал Максиму Греку то, что накипело у него на душе. В конце концов, как это часто бывает на Руси, эти крамольные беседы попали в протоколы розыскного дела, благодаря чему, по словам Ключевского, мы можем послушать домашний политический разговор начала XVI века.

Берсень начинает круто – в нынешнем Московском государстве ему не нравится все, ни люди, ни порядки: «Про здешние люди есми молвил, что ныне в людях правды нет». Особенно он недоволен государем, который в устроении своей земли не слушает разумных советов. Это «несоветие» и «высокоумие» в государе больше всего огорчает Берсеня. К отцу Василия, Ивану III, он еще снисходителен: тот, по его словам, был добр и до людей ласков, а потому и Бог помогал ему во всем; покойный государь терпел «встречу», то есть возражения против себя.

– А нынешний государь не таков: людей мало жалует, упрям, встречи против себя не любит и раздражается на тех, кто ему встречу говорит, – сетует Берсень.

Причину нынешнего неустройства он видел в том, что с недавнего времени старые московские порядки стали шататься и, что прискорбнее всего, шатать их стал сам государь.

– Сам ты знаешь, – говорил Максиму этот консерватор, – да и мы слыхали от разумных людей, что которая земля перестанавливает свои обычаи, та земля не долго стоит, а здесь у нас старые обычаи нынешний великий князь переменил: так которого же добра и ждать от нас?

Максим возразил, что государи переменяют обычаи из государственных соображений и интересов.

– Так-то так, – вздохнул Берсень, но не согласился: – А все-таки лучше старых обычаев держаться, людей жаловать и стариков почитать. А ныне государь наш, запершись сам-третей у постели, всякие дела делает.

Некогда Берсень и ему подобные сами вершили дела «у постели государя», а теперь они были недовольны тем, что Василий собрал вокруг себя кружок из доверенных лиц незнатного происхождения – дьяка Шигоны и других, с которыми и вершит все дела помимо боярской думы.

Боярство в своей ностальгии не могло разделять политический оптимизм московского самодержавия, одушевленного идеей единого вселенского православного государства с самодержавным «царем православия» во главе.

2

Флорентийский собор – собор Римско-католической церкви (1438–1445), созванный Папой Евгением IV с целью преодоления разногласий и заключения унии между Римом и Константинополем. На соборе была заключена Флорентийская уния (1439) на условиях признания Константинопольским патриархом главенства Папы и принятия ряда католических догматов с сохранением обрядов и богослужения Восточной церкви. В дальнейшем уния была отвергнута и Византией и Московским государством.

3

Савонарола Джироламо (1452–1498) – настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции; обличал роскошь Церкви, боролся со светским искусством.

4

Еретическая секта жидовствующих возникла в XV в. в Новгороде. Ее участники под влиянием иудаизма отрицали Троичность Бога и Божественное происхождение Иисуса Христа.