Читать книгу Поцелуй Раскольникова - Сергей Носов - Страница 5

2

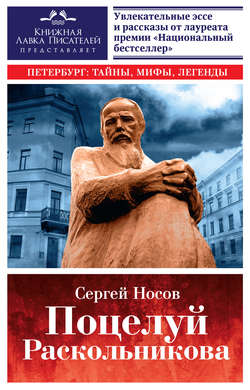

ПО СОСЕДСТВУ С ДОСТОЕВСКИМ

ОглавлениеСколько о Достоевском во всем мире написано работ – тысячи ли, десятки ли тысяч, сотни ли тысяч, – представить даже приблизительно не могу. Кто-нибудь их считал? Скажут: миллион – удивлюсь, но поверю.

После всего, что другими написано, вновь о Достоевском высказываться без особых внутренних на то причин любому автору уже неприлично, вроде бы (речь, впрочем, не идет об авторах школьных сочинений). Без «особых» – это без каких причин? А вот «внутренних», говорю. Чтобы самому себе объяснить, зачем ты на это решился. Скажем, лестное для авторского самолюбия предложение издательства написать очерк о Достоевском1 – это совсем не тот случай, чтобы со спокойной совестью торопливо отвечать согласием. А как на счет морального права? Какое ты лично отношение к Достоевскому имеешь? Есть ли что-то (себе ответь), что тебя с Достоевским связывает?

В общем, я думал-думал и придумал, что меня с Достоевским связывает, и сразу как-то вздохнул свободно.

Собственно, тут и думать долго не надо было, потому что речь идет о связи предельно формальной.

Но – выразительной.

Имею в виду место жительства. Так получилось, что я с рождения живу недалеко от Сенной площади. Есть такая в Санкт-Петербурге. А окрестности Сенной площади – самые что ни на есть «достоевские» места.

Если кто не читал еще «Преступление и наказание», они там описаны. Да и сам Федор Михайлович Достоевский долгие годы жил поблизости.

Для понимания идейного содержания «Преступления и наказания» вовсе не надо жить рядом с Сенной, но что поделаешь – раз судьба моя здесь жить, вот и говорю, что здесь живу.

Курьез, конечно. Два человека, не знакомых друг с другом, с разницей в несколько лет, полушутя, говорили мне одно и то же: хорошо бы для привлеченья туристов установить на Сенной памятник Раскольникову (если кто не читал – герой романа), обязательно с топором (если кто не читал – он им совершит ужасное преступление).

Но когда такая странная мысль приходит в голову людям друг с другом не знакомым, это только о том говорит, что все здесь действительно пропитано духом Достоевского. (Что такое «дух Достоевского», оставим в стороне, речь о том, что «дух» – этот не выдумка.)

Федору Михайловичу нередко предъявляют один серьезный упрек. Вот, дескать, все хорошо, но многие герои у него определенно выдуманы – в жизни таких не бывает. Эксцентричные какие-то, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере… какие угодно еще, но только не из жизни взятые, а сочиненные. Я по себе заметил, и другие мне сознавались в том же: странная вещь происходит с нами, с теми, кто в том возьмется укорять Достоевского, – сразу же, как только сподобишься на укор, начинают встречаться по жизни такие яркие личности, что как будто из романов Достоевского взялись: эксцентричные, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере, какие угодно еще… Просто без Достоевского мы смотрели на них как-то иначе.

Вот и я, проходя изо дня в день по Сенной, стал примечать одних и тех же людей. И возможно, они меня примечали – как человека, чье лицо примелькалось. И поймал себя на мысли, наблюдая за некоторыми, что героями Достоевского они запросто быть могли бы. А иные и вовсе словно сошли с его страниц. Поглядишь на себя сторонним взглядом, а чем ты сам лучше их или хуже? А то еще такая фантазия: вот в одно время мы с ним живи и не знай я Достоевского в лицо даже, разве при встрече где-нибудь рядом с Сенной прежде, чем по сторонам развести взгляды, не кивнули бы мы едва заметно друг другу, как примелькавшиеся друг другу прохожие?

Нет, Раскольникову определенно надо было задуматься о фасоне шляпы, чтобы здесь неприметным казаться.

Этот очерк пишется для тех, кто к Достоевскому подступается только. То есть для тех, кто в соответствии со школьной программой прочитал или даже, может быть, еще не прочитал «Преступление и наказание».

Акция с моей стороны не то что б рекламная, но типа того.

Тут без личного опыта не обойтись – так что надобно о себе, о конкретном читателе.

Ну и как же конкретный читатель, а именно я, познакомился с Достоевским?

А так. Да как все. В школе, вестимо.

Заданное на лето «Преступление и наказание», помню, читал (а то было по первому разу) с большим интересом, но не помню, стал бы читать (особенно по первому разу), если б не было такого задания.

После школы – с годами – почти всего прочитал, без всяких заданий. Включая даже черновики и подготовительные материалы.

Как это ни смешно, начальным импульсом к освоению Достоевского послужил мне полушутливый афоризм, чье-то высказывание, услышанное мною лет в семнадцать. Я и потом это слышал несколько раз. Высказывание приписывалось разным личностям, так что чья это идея, утверждать не берусь. Речь шла об оригинальном принципе деления человечества. Тогда мне один человек сказал, что его знакомый делит всех людей на три категории.

Первая – те, кто прочитал «Братьев Карамазовых». Вторая – те, кто не читал, но обязательно прочтет. И третья – кто не прочтет никогда.

Услышав это, я мысленно определил себя во второй группе. В третьей почему-то быть не очень хотелось.

Согласитесь, мысль хоть и простая, но на все человечество кой-какой свет проливает, и главное – на тебя самого, на твое место среди людей.

Может быть, я и сам себе тогда не отдавал отчет в том, что был закодирован на «Карамазовых».

Однажды к ним приступил. Будучи студентом технического института.

Роман бы я и без этого афоризма прочитал – скорее всего. Хотя как знать. Может, и не прочитал бы. Может быть, и вообще бы обходился в жизни без книг.

Потом уже «Бесы» были, и «Идиот», и многое другое.

На Достоевского можно подсесть. Из всех вещей, которые в жизни надо обязательно попробовать, Достоевский не самая худшая.

Но это не значит, что его надо всем читать обязательно.

Если вам все в себе понятно, если у вас не возникает трудных вопросов – ни к себе, ни к окружающему вас миру… если вы уверены, что так у вас будет всегда да и вы сами всегда будете и ни в чем не убудете, на кой леший вам этот Достоевский? Зачем душу зря тревожить?

Он и нравиться всем не обязан.

Тем, кого он раздражает (есть чем раздражать), бог в помощь, например, великий Набоков. Почитайте-ка, как один гений другого терпеть не мог (правда, есть мнение, что Набоков так с ним счеты сводил, потому что внутри него самого сидел Достоевский…).

Нет, было бы вполне нормально, если бы «нормальный» человек как-нибудь впал в оторопь, только лишь поглядев на тридцать томов, не умещающихся на одной полке. Как можно столько понаписать было? Без компьютера и не шариковой ручкой даже – пером, которое окунают в чернильницу?! Это ж надо было всю жизнь, поди, сидеть в кабинете, писать и писать, жизни не видя? Да было ли у него в жизни что-нибудь, кроме этого неустанного сочинительства?

Если мы говорим о Достоевском (а мы говорим о нем), то тут нам надо подивиться другому: как это при такой бурной жизни вообще оставалось место писательству?

Есть такая достаточно редкая категория творческих людей, сознательно создающих свою жизнь как художественное произведение (скажем, к ним относился поэт Байрон). Достоевский не был художником жизни, о красоте своей биографии не заботился, специально приключений не искал, не позволял себе красивых жестов, обязанных запомниться потомкам, он просто жил, но вся жизнь его состоит из таких ярких и выразительных эпизодов, что может показаться, будто она кем-то выдумана, изобретена – слишком уж много событий на долю одного человека.

Если представить невозможное – конкурс писателей всех времен и народов на самый крутой эпизод в биографии, пожалуй, Достоевскому равных не будет. И не обязательно писателей представлять – да хоть любого возьмем: в самом деле, выслушать на морозе – с барабанной дробью – смертный себе приговор и в белой длинной рубашке-саване мысленно попрощаться с жизнью, такое не со всяким случается.

Судьба распорядилась так, что молодой и успешный писатель Федор Достоевский оказался в тайном обществе, хотя какое это было «общество» – так, просветительские собрания на квартирах. Чаще всего собирались у Петрашевского, был он за лидера, отчего и назвали потом всю компанию петрашевцами. «Потом» – это когда объявили государственными преступниками. Лично Достоевскому, главным образом, вменялось в вину публичное чтение письма Белинского Гоголю. Белинский сегодня не самый популярный литератор, но если кто пожелает ощутить себя в коже государственного преступника, которого приговорят к «расстрелянию», пусть прочтет это письмо и непременно вслух – как тогда Достоевский. Итак: арест – следствие – приговор.

Представьте. Снег. Площадь. Войска. Осужденные под конвоем. До сего дня каждый из них провел восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости. Вот три врытых в землю столба. К ним уже привязали первых троих с завязанными глазами. Достоевский на очереди, он смотрит на небо. Солдаты с заряженными ружьями строятся в линию. Звучит команда «прицель». Сейчас будет «пли». В этот момент, в «последний момент», и оглашается другой приговор: всем дарована жизнь.

Каждому – свое. Достоевскому – четыре года каторги, а потом в рядовые.

Ошеломленных «злоумышленников» одевают в теплую одежду. Петрашевского прямо отсюда отправляют в Сибирь. Остальных – назад, в Петропавловскую крепость. Пока.

Всю эту инсценировку казни придумал сам царь. Разработал в деталях. Оно, конечно, очень жестоко, прямо скажем, по отношению к осужденным просто садизм. Один с ума сошел прямо там, на плацу. Но ведь и хуже могло быть, останься прежний приговор в силе. И не читали бы мы ни «Идиота», ни «Братьев Карамазовых».

Ладно – казнь на плацу, каторга, острог – это все очень и очень индивидуальное, почти небывалое, совершенно в своем роде исключительное, – с кем еще могло приключиться такое? Но возьмем то, что свойственно всем, вот, скажем, любовь. Каждый рано или поздно влюбляется. И пусть любая любовь сама по себе всегда чем-то особенна, у Достоевского и здесь уж слишком все получается по-особенному. (Он-то влюблялся, это мы знаем.)

Любовь вчерашнего каторжника, солдата, к замужней женщине: страсть, экзальтация, самопожертвование, отчаянные поступки вроде рывка из одного сибирского города в другой – без позволенья сурового начальства (в самоволку, сказали бы мы); свадьба, омраченная тяжелым припадком… Бурный роман со взбалмошной красавицей, из первой генерации русских нигилисток, она требует от него жертвенной самоотдачи и подчиненья, он старше ее на девятнадцать лет; биографы скажут: «роковая любовь». Анна Григорьевна, его вторая жена и мать его детей – это уже «тихая гавань» (относительно тихая – с учетом множества житейских приключений), да только обстоятельства их знакомства и предложенья руки «эксклюзивны» настолько, что можно точно утверждать: ничего подобного ни с кем другим не было и не будет.

Или такой возьмем фактор – успех. Уточним: успешность дебюта (для писательской биографии всегда немаловажный момент). Никакой литературный дебют не обязан быть непременно успешным; здесь у кого как. Но вот: «Новый Гоголь явился!» – это ж воскликнул не кто-нибудь, а Некрасов, сам познавший на опыте, как и тот же Гоголь когда-то, что значит, сгорая от стыда, уничтожить своими руками тираж первой собственной книги. Феноменальному успеху «Бедных людей», дебютного романа еще совсем молодого Достоевского, даже в масштабах истории мировой литературы трудно найти аналог. Да как только вынес автор из комнаты, в которой жил, рукопись только что законченного романа, тут все сразу и началось: Григорович-сосед, первый слушатель «Бедных людей» в авторском исполнении, сам начинающий сочинитель, пролил слезы потрясения и восторга, а дальше уже понеслось по цепочке: Некрасов, Белинский, читающая Россия…

Потом у Достоевского по-разному получалось, но раз об успехе заговорили, о дебютном, как же не вспомнить о позднем Федора Михайловича – подберем посильнее словечко – триумфе? «Пушкинская речь», прочитанная им на торжествах, посвященных юбилею поэта (это о всемирной-то отзывчивости русского человека), произвела на публику эффект, сравнимый разве что с выступленьем каких-нибудь современных рок-звезд. Ладно бы ликование, крики, шум, выбегания на сцену из зала – двое грохнулись в обморок! Этих двух достойных интеллигентных людей имена сохранила история, но лишь потому (может быть, их и больше было, кто знает…), что упали в обморок от восторга, прослушав речь Достоевского!

Пророк пророком, а святым не был. Среди страстей его была и пагубная – это рулетка. Тоже не совсем обычная для русской действительности, у нас ведь больше картами увлекались. Но, по счастью, в России не было казино, отношения с рулеткой он мог выяснять лишь за границей. Почему человек столь азартный, по природе своей игрок, был равнодушен, в отличие от многих своих современников (в том числе и писателей), к игре в карты? А кто его знает. Думаю, Достоевскому с его состраданием к чужим неудачам и бедам, в принципе, было дико радоваться любой победе над кем-то, – другое дело рулетка, где нет перед тобой живого противника, где проиграть способен лишь ты сам и больше никто. Рулетка – это вызов самой судьбе, испытание судьбы, и это еще всегда отчаянный жест, потому что шансы у игроков заведомо не равные. Он был игроком по существу, по складу своего характера.

Но сказать, что Достоевский играл с судьбой – это ничего не казать: сама судьба отвечала ему с какой-то удивительной выразительностью, словно признавала в нем достойного противника. Он ее искушал – она подбрасывала ему испытания. Он с легким сердцем залезал в долги, чтобы потом прятаться от кредиторов. Подписывал самоубийственный контракт с нечистоплотным издателем, едва не обрекая себя на литературное рабство. Убеждал брата издавать вместе с ним журнал, и это в самый неподходящий момент, когда уже невозможна подписка.

Он легко затевал предприятия, заведомо провальные, разорительные, вновь и вновь бросая вызов судьбе. Судьба отвечала красиво и сильно: все-таки четыре года в кандалах это тоже ответ… Или, скажем, когда счет идет не на годы, а на дни и часы, и надо успеть согласно контракту доделать неподъемный текст к стремительно приближающемуся сроку, ибо ставка – твоя литературная независимость, свобода, опоздаешь и ты лишишься всех прав на свои сочинения, даже на еще не написанные, станешь литературным батраком при хозяине-издателе, хуже – литературным рабом… Он успел! Совершил невероятное: продиктовал «Игрока» в течение считанных дней, еще остававшихся до срока (тема романа более чем подходящая для данной критической ситуации), да еще в итоге влюбился, а потом и женился на стенографистке, самоотверженно ему помогавшей, и это в конечном итоге оказался счастливейший брак!..

Не будем утверждать, что судьба была к нему милостива. Он не раз оказывался на грани катастрофы, страданий он натерпелся сполна. И все-таки его суровая судьба была к нему по-своему снисходительна, словно благородно пренебрегала форой, которую он ей безоглядно и безотчетно давал. Достоевский прожил интереснейшую жизнь и ушел из нее победителем.

Мы не можем не сказать о болезни Достоевского. Да ведь недуг у него был тоже далеко не банальный: эпилепсия, «болезнь пророков», в древние времена считавшаяся священной. Припадки с потерей сознания и судорогами были мучительными, пена на губах и закатывающиеся глаза наводили на свидетелей приступов ужас, Достоевский подолгу приходил в себя, выбитый из ритма жизни, и все же было во всей этой жути нечто такое, что считал он даром судьбы. Нам трудно представить тот опыт (которым он дорожил) особого восприятия реальности в секунды, предшествующие припадку. Это так называемая аура – от греческого «дуновение», «ветерок». В случае с Достоевским «ветерок-дуновение» проявлялся сверхярким, чрезвычайно сильным переживанием счастья и чувством всепрнизывающей гармонии. В это предшествующее припадку мгновение он словно проваливался в иное измерение, всеобъемлюще воспринимая реальность и переживая вместе с тем сильнейший восторг. Какого рода зрение ему открывалось, нам дано лишь догадываться в силу наших способностей фантазировать. Пишут, что в зарубежной психиатрии используется специальный термин «эпилепсия Достоевского», то есть и здесь Федор Михайлович высказал себя исключительным образом (щедро «одарив» своею болезнью целый ряд персонажей). Не знаю. Пускай. По свидетельству современника, он признавался, что в те предприпадочные секунды испытывает «такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди».

Но о другом тоже надо сказать – не о болезненном счастье пребывания в иных, не доступных нам эмпиреях, а о земном, здешнем, посюстороннем.

Даже если болезнь не брать в расчет, Достоевский, бесспорно, обладал обостренным восприятием мира.

И что касается счастья, позволим себе заявить, он прожил не только богатую на события жизнь, но и очень счастливую жизнь. Наверное, это покажется странным тем, кто считает его только певцом страданий, и тем, кто хочет в нем узнавать только страдальца. Воля ваша, но Достоевский – это тот, кто знал, и знал больше других, что такое счастье. Счастье он переживал чувственно, остро, порой исступленно – и отнюдь не всегда за секунду до приступа. Письма его – и молодого, и зрелого человека – полны признаньями в счастье. Он и в Петропавловской крепости за два дня до отправки на каторгу ощущал себя счастливейшим из счастливых: «жизнь – счастье, каждая минута могла бы быть веком счастья». Счастье – это восприятие жизни как дара. Счастье – это единение с миром. Счастье – это преображение души. Счастье – творчество. Счастье – любовь.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу

1

Этот очерк вошел в первый том «Литературной матрицы» («учебник, написанный писателями», 2010, «Лимбус пресс»), и адресован он, как следует из текста, тем, кто Достоевского, возможно, не читал, но фамилию слышал.