Читать книгу Любовь и бунт. Дневник 1910 года - Софья Толстая - Страница 27

На сайте Литреса книга снята с продажи.

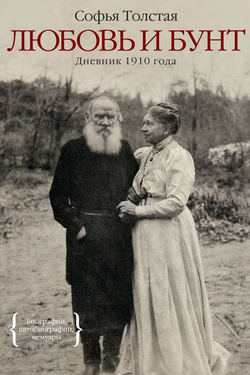

Дневник 1910 года

16 июля

ОглавлениеУзнав, что я пишу дневник ежедневно, все окружающие принялись чертить вокруг меня свои дневники. Всем нужно меня обличать, обвинять и готовить злобный материал против меня за то, что я осмелилась заступиться за свои супружеские права и пожелать больше доверия и любви от мужа и отнятия дневников у Черткова.

Бог с ними со всеми; мне нужен мой муж, пока его охлаждение еще не заморозило меня, мне нужна справедливость и чистота совести, а не людской суд.

Ездила с Таней в Тулу; клали семь тетрадей дневников Льва Николаевича на хранение в Государственный банк. Это полумера, то есть уступка мне наполовину. От Черткова отнято, слава Богу, – но мне никогда уж при жизни Льва Ник – а их не придется видеть и читать. И это месть моего мужа. Когда их привезли от Черткова, я с волнением взяла их, перелистывала, искала, о чем и что там написано (хотя многое я раньше читала), и у меня было чувство, точно мне вернули мое пропадавшее любимое дитя и опять отнимают у меня. Воображаю, как на меня злится Чертков! Сегодня вечером он опять был у нас, и как я страдаю от ненависти и ревности к нему! Мать, у которой цыгане похитили бы ребенка, должна испытывать то, что я, когда ей вернули ее ребенка.

Положены дневники исключительно на имя Льва Ник – а, без Сухотина; и только он их может лично получить или по нотариальной доверенности.

Вечером был Чертков, торчит все чужой несносный англичанин, был Булгаков, М. А. Шмидт. Еще был Гольденвейзер, поиграл очень хорошо мазурки Шопена.

Лев Ник. со мной добрее, чем был раньше, и мне так радостно чувствовать его ласковый взгляд, который я ловлю с любовью. Он ездил без нас верхом с Булгаковым по лесам; на нездоровье не жалуется. О работах его мало знаю; хожу в так называемую канцелярию, где переписывают Саша и Варвара Михайловна, и пересматриваю по ночам бумаги и письма.

Есть письма, предисловие к копеечным книжечкам, статья о самоубийстве, начатые разные вещи, но ничего большого и серьезного.

Весь вечер страшная гроза и льет сильнейший дождь. Я ужасно тревожусь за Танин отъезд, особенно потому, что муж ее уехал к дочери, в Пирогово, хотел завтра выехать на станцию Лазарево, а теперь дорога испортится, и ему трудно будет проехать до станции. И Таня тревожна без мужа и дочери у нас, и мне ее очень жаль, хотя она меня за последнее время часто огорчала своей недоброжелательностью, осуждением ради заступничества за отца.

Господи! Какой дождь и шум грозы, ветра, листьев дерев… Спать невозможно…

М. А. Шмидт в записи Д. П. Маковицкого от 27 июля 1910 г.

«Записки, – говорила она, – если писаны в раздраженном состоянии, будут раздражать; хорошие будут только те, которые записаны в добром состоянии». Еще потому она не вела записки, что боялась неточно передать слышанное. Она считает, что записки не должны содержать ничего личного, и лишь одни мысли. Она враг записывания того, что происходит между людьми, как, например, то, что теперь между Софьей Андреевной, Александрой Львовной, Чертковым и т. д. Записки только послужат к возникновению легенд, которыми будет в следующие века окутана личность Л. Н., и ими будет скрыта сущность его учения. Совершенно так же, как это случилось с Христом. И на писаниях Л. Н. нарастут наросты, как на словах Иисуса, и учение его будет изуродовано и передаваемо людям так же искаженно, как учение Иисуса.

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

Как горько отцу приходилось расплачиваться за славу, то, за чем тщетно гонятся люди, жертвуя иногда жизнями, честью, совестью. И чем ближе отец подходил к смерти, тем равнодушнее становился он к славе людской. <…>

От этой своей знаменитости уйти он не мог. Все окружение отца, даже самые близкие, купаясь в его славе, ни минуты не забывали об этом. Все, даже святой Душан, записывали, снимали, запечатлевали для потомства…

Должна признаться – потомство мало меня беспокоило. Меня мучило только одно: как уберечь, сохранить, как сделать так, чтобы был спокоен, счастлив мой самый любимый на свете, старенький, с седыми локонами на затылке, такой худой, беззащитный, слабеющий отец?!

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

Утром Лев Николаевич говорил о письме, полученном им от петербургского журналиста А. М. Хирьякова:

– Какое пустое письмо Хирьякова! Шуточки о самых серьезных и важных предметах. Он не может понять, что познать себя – не значит копаться в самом себе, а значит познать свою духовную сущность, которая составляет основу движения жизни. Что значит не иметь религиозно-философского отношения к вопросам жизни! Все мудрецы мира учили, что самопознание имеет глубокое, огромное значение, а Хирьяков с госпожой Курдюковой решили, что это такое глубокомыслие, в которое провалишься и т. д. Бог знает что такое!

Ездили вместе верхом далеко-далеко, сделав большой круг. Открыли новую дорогу: сначала по крутому косогору вверх, по тропинке между молодыми березами, со сверкающими от пробивающегося сквозь листву солнца частыми белыми стволами; потом по глухой дороге, а потом, и главное, по бесконечной узкой просеке, с препятствиями, которые приходилось брать: то склоненные с двух сторон над дорогой и переплетенные ветвями между собой деревья (их объезжали с большим трудом по частому, почти непролазному молодому лесу), то канавы, то крутые спуски и такие же крутые подъемы…

Когда свертывали с дороги в эту просеку, Лев Николаевич произнес свое обычное:

– Попробую дорожку!

На средине я было предложил ему вернуться, но он не хотел.

– Вы совсем не помните этой дорожки, Лев Николаевич? – спросил я через некоторое время, видя, что просеке конца-края нет.

– Совсем не помню.

– Куда же она может вывести?

– Понятия не имею! Куда-нибудь выедем. Вот это-то и интересно, куда она выведет.

Все-таки выехали на дорогу. Вернулись через Овсянниково и Засеку. Поехали на Засеке не мимо дач, а в объезд, по лесу.

– Что и требовалось доказать! – воскликнул Лев Николаевич, когда мы благополучно выехали к железнодорожному мосту у станции.

А вечером говорил:

– Мне не хотелось, чтобы мне кричали: «Здравствуйте, Лев Николаевич!» – и я объехал дачи лесом. Какая хорошая тропинка!

Л. Н. Толстой. Дневник.

Жив, но плох телом. Душой бодрюсь. Милый Миша Сухотин уехал, и Таня. Потом и Соня. Она спала, но все угрожающа. Ходил гулять. Хорошо молился. Понял свой грех относительно Льва: не оскорбляться, а надо любить. Какая нелепость: равнять и чтоб одно могло перевешивать другое: оскорбление и любовь – не любовь к Ивану, к Петру, а любовь как жизнь в Боге, с Богом, Богом. Хочу поговорить с ним. Американец – пишет, сочиняет, и, кажется, пустое. Вернувшись с прогулки, наткнулся на него, потом учитель из Вятки с женою. Тоже пишет. Но очень милый. Поговорил с ним. Окончил последнюю корректуру. Хотел взяться за «О безумии», но не был в силах. Сейчас надо записать из книжки:

1) Мы живем безумной жизнью, знаем в глубине души, что живем безумно, но продолжаем по привычке, по инерции жить ею, или не хотим, или не можем, или то и другое, изменить ее.

2) …Нынче 13 июля, во-первых, освободился от чувства оскорбления и недоброжелательства к Льву и, второе, главное, от жалости к себе. Мне надо только благодарить Бога за мягкость наказания, которое я несу за все грехи моей молодости и главный грех – половой нечистоты при брачном соединении с чистой девушкой. Поделом тебе, пакостный развратник. Можно только быть благодарным за мягкость наказания. И как много легче нести наказание, когда знаешь за что. Не чувствуешь тяготы. Ездил с Булгаковым верхом далеко. Устал. Сон, обед. Гольденвейзер, Чертков. Тяжелое настроение. С. А. недурна. Гольденвейзер прекрасно играл. Гроза.