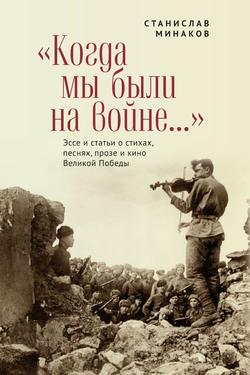

Читать книгу «Когда мы были на войне…» Эссе и статьи о стихах, песнях, прозе и кино Великой Победы - Станислав Минаков - Страница 5

I глава

«Когда мы были на войне…»

ОглавлениеО стихотворении Д. Самойлова, ставшем народной песней

Поэт Давид Самойлов – из фронтовой плеяды. Кто-то уверяет, что он не преодолел рамок советской идеологической и эстетической парадигм (тут можно поспорить), кто-то считает его вторичным, двигавшимся в поэзии по «накатанной колее» консервативного стихосложения, протягивая руку Пушкину, другим русским поэтам XIX века (а кому это во вред? – спросим мы, уже и не задавая вопрос, а кто ж вообще первичен).

Думается всё же, что сочинения Давида Самойлова о любви, жизни и смерти, войне становятся в ряд русской словесности вслед за сочинениями Михаила Лермонтова, Дениса Давыдова, за русской солдатской песней, песенными авторскими шедеврами времён Великой Отечественной и, конечно же, этот поэт неотделим от плеяды фронтового поколения, в котором в первую очередь назовём имена Арсения Тарковского, Александра Межирова, Бориса Слуцкого, Юрия Левитанского, Юрия Белаша – то есть авторов, к счастью, с войны вернувшихся, и уже после неё, в течение всей жизни, создававших поэтические шедевры с военной подсветкой.

Вспомним послевоенные слова самого Давида Самойловича. «У нас было всё время ощущение среды, даже поколения. Даже термин у нас бытовал до войны: “поколение 40-го года”», – писал Самойлов о поколении своих друзей, тоже поэтов, «что в сорок первом шли в солдаты / и в гуманисты в сорок пятом», имея в виду в том числе и Михаила Луконина, и Павла Шубина, и Семёна Гудзенко. А гибель – Михаила Кульчицкого, Павла Когана, Николая Майорова и других – он, конечно, ощущал как невосполнимую потерю. Поэтической «визитной карточкой» этого поколения стало одно из самых известных стихотворений Самойлова «Сороковые, роковые» (1961).

Памятно и пронзительное стихотворение из шестнадцати строк «Жаль мне тех, кто умирает дома…» (1947). Даже странно, что за шесть десятилетий на эти стихи не написана песня.

Жаль мне тех, кто умирает дома,

Счастье тем, кто умирает в поле,

Припадая к ветру молодому

Головой, закинутой от боли.

Подойдёт на стон к нему сестрица,

Поднесёт родимому напиться.

Даст водицы, а ему не пьётся,

А вода из фляжки мимо льётся.

Первая строфа подвигает нас вспомнить «Песню» (1815) автора популярных текстов, ставших известными романсами, Д. Давыдова: «…О, как страшно смерть встречать / На постели господином, / Ждать конца под балдахином / И всечасно умирать!»

У Самойлова стихи с похожей начальной мыслью, но другой интонацией, весьма по-русски мелодические, с замечательным звуком. «Ветер молодой» мы ещё вспомним, а теперь обратимся к предмету нашего рассмотрения, стихотворению «Песенка гусара» из книги Д. Самойлова «Голоса за холмами», собравшей стихи 1981–1985 гг.

Когда мы были на войне,

Когда мы были на войне,

Там каждый думал о своей

Любимой или о жене.

И я бы тоже думать мог,

И я бы тоже думать мог,

Когда на трубочку глядел,

На голубой её дымок.

Как ты когда-то мне лгала,

Как ты когда-то мне лгала,

Как сердце лёгкое своё

Другому другу отдала.

А я не думал ни о ком,

А я не думал ни о ком,

Я только трубочку курил

С турецким табаком…

Когда мы будем на войне,

Когда мы будем на войне,

Навстречу пулям понесусь

На молодом коне.

Я только верной пули жду,

Я только верной пули жду,

Что утолит мою печаль

И пресечёт мою вражду.

Самойловское стихотворение прямо корреспондирует с поздним лермонтовским «Завещанием» («Наедине с тобою, брат…», 1840).

Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть:

На свете мало, говорят,

Мне остаётся жить!

…

А если спросит кто-нибудь…

Ну, кто бы ни спросил,

Скажи им, что навылет в грудь

Я пулей ранен был…

…

Соседка есть у них одна…

Как вспомнишь, как давно

Расстались!.. Обо мне она

Не спросит… всё равно,

Ты расскажи всю правду ей,

Пустого сердца не жалей;

Пускай она поплачет…

Ей ничего не значит!

Тут тоже – монолог (но отчётливо предсмертный) героя, армейского офицера, обращённый, как считают, к боевому товарищу. Горечь и скепсис, «леденящее душу неверие в жизнь и во всевозможные отношения, связи и чувства человеческие» (так писал об этом сочинении В. Белинский) звучат в монологе с нарастающей силой; завершаясь в конце образом женщины с «пустым сердцем». Исследователи считают, что трагизм одиночества тут родствен ощущениям героя стихотворений Лермонтова «Валерик», «Гляжу на будущность с боязнью», «Сон» и др. Уместно привести суждение о «Завещании» поэта Якова Полонского, из письма к Афанасию Фету от 31 августа 1889 г.: «Для меня нет выше тех стихов Лермонтова, которые всем одинаково понятны – и старикам, и детям, и учёным, и людям безграмотным, как, например, его стихи: “Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть…”. Стих, по простоте похожий на прозу, и в то же время густой и прозрачный как поэзия, – для меня есть признак силы, – и я силу эту находил в самых простых стихах Пушкина».

С ключевым образом – в контексте рассматриваемого опуса Самойлова – курительной трубочки, русским человекам памятны и строки Д. Давыдова, из сочинения «Песня старого гусара» (1817):

Трубки чёрные в зубах;

Все безмолвны – дым гуляет

На закрученных висках

И усы перебегает.

Или у него же первая строка в «Гусарском пире» (1804): «Ради бога, трубку дай!..»

Но вряд ли нас должно ввести в заблуждение самойловское название, «Песенка гусара», как ничуть не смутило казаков, резонно рассудивших, что эта песня, уж коли ложится на сердце и рассказывает о понятном, близком, важном, вполне может быть и «песенкой казака». Какого? Да хоть и воевавшего не в стародавние времена, а, скажем, в конном соединении геройского тридцативосьмилетнего генерала Льва Михайловича Доватора, сложившего голову в битве за Москву, в Великую Отечественную войну. Сохраним впечатляющую цифирь документов: 19 декабря 1941 г., за два дня до этого назначенный заместителем командующего 16-й армией и командующим её оперативной группой, в состав которой вошёл и его 2-й гвардейский кавалерийский корпус, генерал-майор Л. М. Доватор был смертельно ранен пулемётной очередью, поднимая в атаку залёгших кавалеристов 22-го и 103-го полков 20-й кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса – в районе деревни Палашкино Рузского р-на Московской обл.

Объединительность образов гусара и казака находим в стихотворении Д. Давыдова «Челобитная» (1836), в коем он себя величает «казак-боец» и которое завершает строками «Вникни в просьбу казака / И уважь его моленье». С другой стороны, а почему бы и не «о бедном гусаре» мог замолвить словечко Самойлов? Если, предположим, Окуджаве можно было писать «гусарские» шедевры – «А юный тот гусар, в Наталию (Амалию) влюблённый…» («Песенка о молодом гусаре», 1986) и проч., то отчего Самойлову воспрещалось бы?

* * *

В своих воспоминаниях Самойлов признался: «Главное, что открыла мне война, – это ощущение народа». И дело для нас в том, что рассматриваемое сочинение Д. Самойлова в несколько изменённом виде во множестве поют и записывают, с некоторыми вариациями, как казачью песню с названием, данным по первой строке, «Когда мы были на войне», – начиная с хора имени Пятницкого, Кубанского казачьего хора и фольклорно-этнографического ансамбля «Казачiй Кругъ», а также певицы Татьяны Сергеевой, разностороннего Петра Налича или Пелагеи (с адекватным певческим чувством, но и мешающей, жёстко-агрессивной инструментовкой), заканчивая киноактёрами. Распространённость – поражает: в 2009 г. на диске из серии «Антология одной песни» песня «Когда мы были на войне» была представлена в виде сорока семи треков разных исполнителей! Завидное попадание! Песня стала казацкой, народной, хотя известно, что музыку написал бард Виктор Столяров. На странице его персонального сайта находим небольшую подборку исполнительских вариантов этой песни и читаем: «…прозвучала на радио “Юность” и очень быстро получила распространение под видом старинной народной. Несколько раз использована в кинематографе, в том числе в сериалах “Громовы” (о шахтёрской семье конца 1970-х, режиссёр-постановщик А. Баранов, 2006) и “СМЕРШ” (о послевоенной Западной Украине и Западной Белоруссии; операции СМЕРШа против остатков польской Армии Крайовой, украинских и белорусских повстанцев осенью 1945 г., режиссёр-постановщик З. Ройзман, 2007)».

И дальше: «Впервые стихи Давида Cамойлова “Песенка гусара” я прочитал в журнале “Огонёк”. Простые, выразительные слова, что называется, зацепили. Сразу же возникла интонация, из которой и выросла незамысловатая мелодия. Было это в середине 1980-х, точно не помню, но кажется, впервые эту песню исполнил наш ансамбль “Талисман” на фестивале в г. Пущино на Оке. И тогда же Ада Якушева, рассказывая о фестивале на радиостанции “Юность”, пустила в эфир эту песню. Ансамбль выступал в больших и малых залах в самых разных городах, но славой обласкан не был, и известен был узкому кругу любителей авторской песни. Тем более было удивительно, что во время концертов песню “Когда мы были на войне” часто просили исполнить. Потом мне рассказывали, что эту песню слышали в самых неожиданных местах, например, её пели туристы в горах Тянь-Шаня…».

Песня была записана на компакт-диске Столярова «Быстро молодость проходит…». Бард провёл поиски вариантов своей песни. «Изменилась, но осталась узнаваема, – подчёркивает автор в своем блоге. – Первоначальное основное интонационное зерно и ритмическая структура проходят через все варианты, которые мне довелось услышать. Варьируются и слова. Слово “горьким”, которое я добавил только потому, что оно было необходимо для сохранения размера, – звучит во всех вариантах. Помнится, я даже написал письмо Самойлову с просьбой разрешить это изменение. К сожалению, ответа не получил, а через некоторое время этот замечательный поэт ушёл из жизни».

Пожалуй, адекватнее всех справляется с песенной задачей сам Столяров (в дуэте с А. Мордвиновым) – приятным тембром, без напора, доверительно поёт, в общем, канонический текст Самойлова, без искажений, с разумным добавлением к табаку эпитета «горький». Что объяснимо: двусложной добавки, с ударением на первом слоге, требует полный размер песенной строки. Столяров в этом месте восполняет пробел. Кубанский казачий хор поёт (замечательно, под гармошечку) не «горьким», а «чёрным».

Однако в последней строке опуса Столяров делает ещё одну правку Самойлова: «…И пресечё-о-от вражду». Слово «мою», приложенное автором стихов к слову «вражда», он иссекает (заменив распевом «о-от»). Намерения барда понятны: придать понятию «вражда» смысл обобщающий, а также избежать «непонятного» словосочетания «мою вражду», звучащего, кажется, не по-русски. Приём барда, стилистически, на наш взгляд, финал ослабляет.

Очень уместная интонация, с которой Столяров исполняет эту песню, свидетельствует о чуткости музыканта к поэтическому тексту. Побуждает вспомнить также известные песни – шульженковскую военных времён «Давай, закурим» (М. Табачникова на стихи И. Френкеля, 1943), а также кинематографическую строку «…в кисете вышитом душистый самосад» (песня В. Баснера «Махнём не глядя» на слова М. Матусовского, 1967).

В «курительном» ряду не забудем и психологически точное, поэтически совершенное сочинение «Махорка» (1946) Б. Чичибабина, тогда отбывавшего срок в Вятлаге:

Меняю хлеб на горькую затяжку,

родимый дым приснился и запах.

И жить легко, и пропадать нетяжко

с курящейся цигаркою в зубах.

А здесь, среди чахоточного быта,

где холод лют, а хижины мокры,

все искушенья жизни позабытой

для нас остались в пригоршне махры.

…

А мне и так не жалко и не горько.

Я не хочу нечаянных порук.

Дымись дотла, душа моя махорка,

мой дорогой и ядовитый друг.

Отметим у Чичибабина ключевые и для наших размышлений слова и образы: «горькая затяжка», «родимый дым», «все искушенья жизни позабытой», а также изумительный финал с доверительным обращением к неожиданному для нас адресату – махорке.

Кто-то, быть может, припомнит в свете лирической темы и песню «Окурочек» Ю. Алешковского, с царапающим сюжетом, датируемую концом 1950-х – началом 1960-х и тоже фактически ставшую народной.

Из колымского белого ада

шли мы в зону в морозном дыму,

я заметил окурочек с красной помадой

и рванулся из строя к нему.

У Алешковского лирическая туга героя дана по-зековски жёстко: «С кем ты, сука, любовь свою крутишь, / с кем дымишь сигареткой одной?» (Отметим, по неожиданному контрасту, уменьшительно-ласкательные суффиксы – свидетельства, так сказать, особой, сублимированной нежности, – в словах окурочек и сигаретка. Если она остаётся предающей лирического героя сукой, то вся ласка переносится на окурок, даром что ль «баб не видел я года четыре…»)

Феноменальный случай парафраза «окурочной темы» находим в Интернете, у автора, коего назовём Дмитрий Ф. «Исповедь влюблённой в курильщика»:

Я за тобою как-то шла,

И твой окурок подняла.

Его я до сих пор хранила

В залог того, что полюбила.

Его я часто доставала

И очень страстно целовала –

Ведь он же губ твоих касался,

Когда курил ты и плевался.

Прими ж теперь сей скромный дар

И погаси в груди пожар.

* * *

Взволнованный хорошей песней «Когда мы были на войне», размышляя о сочинении Самойлова, я задумался об укорочении автором строк в двух предпоследних строфах. Это намеренный приём или что-то другое? Желание разрушить монотонность течения текста? Этот поэт и более длинные тексты писывал одним размером, и ничего. И не скажешь, что тут усечённая строка отражает психологический слом героя.

Например, поэт Д. Сухарев в нашей частной переписке отнёсся к тексту Самойлова критично в целом, назвав стилизацией и отметив, что волнение «испытывал по прочтении фронтовых песен Льва Николаевича, которые он настолько удачно выдавал за солдатские, что они в качестве таковых докатывались аж до Санкт-Петербурга. Но у Толстого была органика, а у Самойлова в лучшем случае стилизация, да и то уши торчат (“лгала”, когда надо бы “врала”). Что касается усечённых строк – они режут слух. Самойлов вроде бы так усекать не мог».

Соглашусь с мыслью Д. Сухарева о стилизации. Хотя пулемётчик Самойлов, конечно же, вполне был, что называется, «в теме», описываемую ситуацию внятно понимал изнутри. Молодому поэту даже доводилось писать письма по просьбе бойца, его супруге, как это рассказано в стихотворении Самойлова 1946 года «Семён Андреич» (С. А. Косову). «Алтайский пахарь, до смерти друг» Косов, с которым они «полгода друг друга грели», спас в 1943-м жизнь своему раненому соратнику Самойлову.

Он был мне друг, неподкупный и кровный,

И мне доверяла дружба святая

Письма писать Пелагее Петровне.

Он их отсылал не читая.

– Да что читать, – говорил Семён, –

Сворачивая самокрутку на ужин, –

Сам ты грамотен да умён,

Пропишешь как надо – живём, не тужим.

Лишний раз отметим достоверность самокрутки у рядового. Трубочка у бойца Красной армии вряд ли водилась. У офицера – может быть. Возможно, это и побудило автора дать «Песенке» заголовок, уводящий к гусару. Но вот в самойловском знаменитом стихотворении «Сороковые, роковые»: «Да, это я на белом свете, / Худой, весёлый и задорный. / И у меня табак в кисете, / И у меня мундштук наборный».

Нельзя исключить и безотчётное подозрение, что заголовок здесь той же природы, что и в самойловском стихотворении «Рембо в Париже» (поэт рассказывал, что редактор указал ему на странность, а потому уязвимость текста, и он «отморозился», придумав некий абсурдный заголовок). Примерно так же у Окуджавы «Молитва» стала при публикации «Молитвой Франсуа Вийона» – для обмана цензуры.

Между прочим, если полагать контекст в гусарской плоскости, то, пожалуй, вполне оправданно и употребление глагола «лгала». Но в казацких устах, согласимся с Д. Сухаревым, он должен был бы превратиться в более достоверный – «врала».

Но как было Самойлову избегнуть обаяния и давления сильных строк старшего коллеги, Константина Симонова, ещё в 1941-м в сочинении «Ты говорила мне “люблю”» выдохнувшего:

Я знал тебя, ты не лгала,

Ты полюбить меня хотела,

Ты только ночью лгать могла,

Когда душою правит тело.

Некоторых слушателей цепляет у Самойлова формула о «любимой или о жене». Неудачно, кажется, автор употребил здесь союз «или».

* * *

Немного остановимся на разночтениях между самойловским первотекстом и, к примеру, казацкой версией. Это интересно, поскольку придаёт различные, существенные оттенки произведению и чувству.

У автора: «И я бы тоже думать мог». У казаков: «И я, конечно, думать мог…»

У Самойлова: «Но сердце лёгкое своё / Другому другу отдала».

У казаков: «Но сердце девичье своё / Навек другому отдала».

Выбирайте себе по душе. Народная жизнь сочинения предполагает такую возможность. В чём же разница? «Сердце лёгкое» – конечно же, поэтичней часто встречающегося в фольклоре «сердца девичьего». «Навек другому отдала» – обыденно и слушателю понятно. А вот «другому другу» – приглашает задуматься о сложности образа. Кто сей – «другой друг»? Кому он друг? Наверное, девушке, так же, как и наш умудрённо закуривший герой.

«Что утолит печаль мою / И пресечёт нашу вражду» (или даже так: «Чтоб утолить печаль свою / И чтоб пресечь нашу вражду») – неудачно тем, что «нашу» стоит в неудобной позиции, и ударение подаёт на У – нашУ. Можно сказать, что для «народной песни» это простительно. Но здесь легко улучшила бы текст простая редакторская инверсия: «И нашу пресечёт вражду». Понятно, что исполнители хотят сохранить два удара на У: нашУ враждУ. Однако у Самойлова гораздо лучше: у него и параллель – «мою печаль» и «мою вражду» (и тоже два У-удара: мойУ враждУ).

Авторское мою – лучше по соображениям психологической точности. С одной стороны, такое сильное понятие, как вражда, здесь односторонне, потому что лирический герой испытывает столь значительную эмоцию лишь сам-один. Адресат о нём, быть может, уже и позабыл, во всяком случае, на уровне столь энергичных чувств. Но всё же, можно ли по-русски сказать «мою вражду»? Враждебность может быть односторонней – моей, а вражда может быть лишь нашей. Однако Самойлов использует «мою вражду» как своеобразный неологизм, кажется, она становится здесь обобщающим образом, вмещая в себя даже, коль угодно, и «нашу вражду», то есть, говоря «моя вражда», герой может иметь в виду даже не только своё убийственное и непреодолённое чувство, но и взаимоотношения двоих – всю общую историю, случившуюся между этими двоими, а то и тремя (вспомним о «другом друге»). Вражда эта – субъективна, вся ситуация находится внутри героя, потому вся наша вражда здесь – моя.

Покажу для молодых стихотворцев и «как это сделано»: блестящий образчик строки, виртуозной по звуку – «навстречу пулям полечу». Кроме внутренней анафорической рифмы «пулям полечу», тут явственно слышен посвист пуль, пролетающих мимо или попадающих в живое: «чу–пул–пол–чу».

Куритель трубочки остаётся в своих внутренних эмоциональных размышлениях по-прежнему в сильной чувственной зависимости от своего неразделённого, отклонённого девушкой устремления. Чувство столь обильно, что даже побуждает героя в мареве войны искать пули, мчаться навстречу убивающему огню. Ибо избавиться своими собственными душевными усильями герой от высасывающей приязни не может. Очень точно тут «выстреливает» эпитет верной, приложенный к пуле, ибо только пуля оказывается верна, предпосланна и принадлежна, подобно суженой, лишь одному человеку на земле – тому, кого она настигнет, и более никому.

Тут аукается и та пуля, которой заканчивается знаменитое стихотворение Самойлова «Жаль мне тех, кто умирает дома», первые две строфы коего мы процитировали вначале. Закончим же текст:

Он глядит, не говорит ни слова,

В рот ему весенний лезет стебель,

А вокруг него ни стен, ни крова,

Только облака гуляют в небе.

И родные про него не знают,

Что он в чистом поле умирает,

Что смертельна рана пулевая.

…Долго ходит почта полевая.

Но то другая история; о, какой психологический, эмоциональный пласт взрывают в ней последняя строка, про долго ходящую полевую почту, и сама эта пара, увенчанная полнозвучной рифмой: «рана пулевая» и «почта полевая».

В самойловской «Песенке гусара» – иное.

Если о герое своего стихотворения «Гусар» Д. Давыдов пишет: «Напрасно думаете вы, / Чтобы гусар, питомец славы, / Любил лишь только бой кровавый / И был отступником любви…», то самойловский герой, напротив, намерен ради избавления от сердечной муки нестись навстречу пулям «на молодом коне» (это вторая усечённая Самойловым строка в тексте). Исполнители удлиняют строку так: кто «на молодом своём коне», кто «на вороном своём коне». С вороным – полная ясность, образ не новый, наталкивающий и на тему войны, и на картину Апокалипсиса. Поэтически изощрённей, несомненно, авторский вариант с «конём молодым». Здесь однозначно имеет место перенос характеристики героя на его коня. Происходит эдакое суммирование векторных сил – у молодого героя, с нерастраченной жизнью, с нереализованной энергией желания, с отвергнутой любовью, и конь молодой, конечно же. Как тут не вспомнить и тот самый «ветер молодой», головой к которому припадает герой другого самойловского сочинения, настигнутый пулей в поле. Всё – молодое, молодое, молодое. В противостоянии со смертью. «А первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля в сердце ранила меня», – поётся в страшной казацкой песне «Любо, братцы, любо».

Последняя строфа у Самойлова словно разоблачает душевную слабость героя, поскольку он, хоть и декларировал в зачине показное равнодушие, якобы «не думал ни о ком», «внешне» покуривая, на самом-то деле ничего не избыл, а остался в тяжкой зависимости от решения подруги, воспринятого как измена («лгала»). Настолько, что ищет погибели в бою. Вариант у исполнителей «не думал ни о чём», хотя психологически, быть может, и достоверен, но в нашей истории – уводит от главной линии сюжета. Появление буквы «Ч» в словах «ни о чём» провоцирует казачков и других певцов рифмовать это не с табаком, а с табачком, что понятно, но проигрывает самойловскому варианту.

Потому что уменьшительно-ласкательно во всем произведении у автора названо только одно: трубочка! Вся нерастраченная нежность героя персонифицируется в предмете, неразлучном для служивого, поглядывающего в глаза смерти. В предмете-собеседнике, предмете почти что молитвенном, обеспечивающем эмоциональный баланс и играющем важнейшую и внутренне-коммуникативную роль.

Здесь можно попытаться назвать и такие психологические неосознанные отождествления, как «трубочка»-возлюбленная, «трубочка»-суженая, «трубочка»-жена. Вспомним, как малороссийские казаки в походной песне «Ой, на горi та женцi жнуть» поют про гетмана Сагайдачного, променявшего «жiнку на тютюн та люльку», т. е. жену – на табак и трубку. Тут соотнесение жены и люльки-трубки – прямое. И подмена – прямая. Курение становится наиболее доступной коммуникативной, размыслительной, а если угодно, и близкой к эросу утехой человека, помещённого в экстремальные обстоятельства. Между прочим, медики уведомляют, что существует связь между курением и сексуальной дисфункцией. Нельзя исключать подсознательного стремления курильщика-воина (курильщика-зека) подавить в себе плотское, дабы избавиться от соответствующих грёз. Возможно, это неосознанно и делает каждую свободную минутку курильщик – любитель скрутить козью ножку, подымить трубочкой и затянуться папироской-сигареткой, – когда оказывается в условиях изоляции от объекта вожделения. Тогда может статься и в самом деле: «а я не думал ни о ком».

Размышлений требует и временной зазор, который обнаруживается между «когда мы БЫЛИ на войне» и «когда мы БУДЕМ на войне». Где происходит речь? Вряд ли между только что прошедшим боем и тем, что вскоре начнётся. В какой момент мы застаём лирического героя с его внутренним монологом? Поначалу это почти рассказ, доверительный, третьему лицу или эдакий взгляд на себя со стороны, саморецензия. Так сказать, перекур – с думой о тех, былых военных перекурах.

В фокусе картины – изумительная деталь, визуально, энергетически удерживающая по принципу золотого сечения всю композицию, описанную кратко, но невероятно убедительно – и эстетически, и психологически: «Когда на трубочку глядел, / На голубой её дымок». Но дальше герой внутренне «срывается», переходя неожиданно на обращение к своей сердечной занозе: «Как ты когда-то мне лгала…»

Мощно срабатывают две последние строки сочинения.

«Утолит мою печаль» – сказано по-православному. Тут слышится название известной Богородичной иконы «Утоли моя печали». Ведь если не возлюбленная, то никто кроме Богородицы и Бога не может утолить печали. Символично в рассматриваемом контексте, что эта чудотворная икона принесена в Москву именно казаками (в 1640 г., в царствование Михаила Феодоровича помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Садовниках). Поэтому верней «мою печаль», а не «печаль мою», как поют многие. И, конечно, убедителен также параллелизм строчных окончаний: мою печаль, мою вражду.

«И пресечёт мою вражду». Тут и глагол резкий, литературный, нефольклорный, хлёсткий, как удар плетью, как выстрел. И, конечно, последнее в длинном восьмистрофном тексте слово – «вражду». Рифма – как удар пули в грудную клетку, на входе в неё и на выходе: «жду – вражду» (ду-ду).

В песенном казацком варианте также сдерживает быструю смену событий, давая вжиться в содержание куплета, повтор двух каждых последних строк строфы.

В казацком исполнении сюжет набирает обороты и прибавляет притоп к куплету «Когда мы будем на войне… навстречу пулям понесусь», почти становясь самозабвенно-плясовой, чуть ли не с ударами бубнов-колокольцев и гиканьем. Разумеется, ведь речь заходит о ратном деле, удали, и даже о чаемой кончине в бою.

Казаки поют и неведомо кем досочинённый куплет.

Но только смерть не для меня,

Да, видно, смерть не для меня,

И снова конь мой вороной

Меня выносит из огня.

Что отрадно, сам по себе куплет литературно неплох. Не тем, что взамен сильного, но резкого, болевого самойловского финала мы обретаем «хеппи-энд», а как раз напротив: после понимания «да, видно, смерть не для меня» (замечательно доверительное «видно» – сказанное самому себе с удивлением и постижением) лирический герой снова остаётся один на один со своей непреодолённой, мучительной ношей. Скорее всего, послание здесь в том, что герою поручается свыше всё-таки преодолеть вражду, в противном случае он духовно пока ещё не готов принять кончину, пусть и героическую, в бою, «за други своя». Это даже напоминает сюжет из святоотеческих житий, в частности, когда свт. Иоасафу Белгородскому встретился глубокий старец-иерей, который смог предать свою душу Господу лишь после того, как святитель принял у него покаяние об очень давнем грехе.

Радостно наблюдать, как стихи первоклассных русских поэтов становятся хорошими русскими песнями, обретающими подлинную жизнь в изустном исполнении, в передаче от сердца к сердцу, как это произошло, к примеру, с распетыми казаками «Пчёлочкой златой» Г. Державина, «Растворите мне темницу» М. Лермонтова и со многими другими литературными сочинениями, словно почерпнутыми из глубин народной среды, претворёнными гением авторов и снова вернувшимися в песенный народ – будем надеяться, для жизни очень долгой.

2010