Читать книгу Алексеевы - Степан Балашов - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

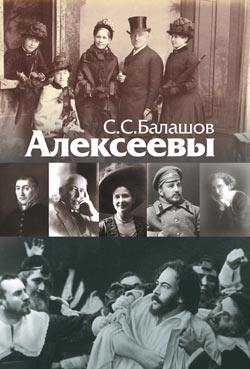

Оперная певица

Мария Сергеевна Аллина (Севастьянова)[17]

ОглавлениеДевичья фамилия Марии Сергеевны Аллиной – Алексеева; она младшая сестра Народного артиста СССР Константина Сергеевича Алексеева-Станиславского, последний ребенок их родителей, появившийся на свет 31 августа 1878 года в так называемом Красноворотском доме (№ 8) на Садово-Черногрязской улице близ Красных ворот, уничтоженных при Советской власти. Она росла в среде самого пристального интереса к театру; девочкой в возрасте пяти лет и пяти месяцев Маня Алексеева впервые вышла на сцену «Алексеевского кружка» в бессловесной роли дочки немецкого семейства в комедии «Шалость», сыгранной 28 января 1884 г.[18]

В возрасте восьми лет и восьми месяцев Маня участвует уже хористкой в последней постановке семейного «Алексеевского кружка» – оперетте «Микадо» английского композитора Салливена, задавая хору тон – хор вступал за ней. Окончив свое выступление в спектакле, одетая в японское кимоно девочка, кокетливо обмахиваясь веером, пробегала среди публики по проходу зрительного зала сохранившегося до нашего времени театрального флигеля, пристроенного Сергеем Владимировичем Алексеевым к родовому Красноворотскому дому[19].

Взрослея, Маня Алексеева вместе с некоторыми членами семьи участвует в репетициях массовых сцен спектаклей Общества искусства и литературы, в частности, при постановке трагедии К. Гуцкова «Уриель Акоста» в 1894 году, в которой деятельное участие принимал молодой интересный Петр Сергеевич Оленин.

В 1895 году, 17-ти лет, Маня Алексеева по большой любви, но против желания Мамани (как все дети называли свою мать Елизавету Васильевну) вышла замуж за будущего медика, оканчивающего Московский университет, Петра Сергеевича Оленина, активного члена Общества искусства и литературы, одним из организаторов, руководителем, актером и режиссером которого был ее брат К. С. Алексеев-Станиславский.

П. С. Оленин, обладая незаурядным драматическим дарованием и неплохим баритоном, вскоре отказывается от карьеры медика и становится профессиональным певцом, участником частной Русской оперы Саввы Ивановича Мамонтова, а в последующие годы переходит в частную Оперу С. И. Зимина, где занимает ведущее положение как певец и талантливый режиссер-новатор – в какой-то мере последователь школы К. С. Станиславского.

У Мани Алексеевой-Олениной великолепный слух и небольшой певческий голос, и она мечтает стать оперной певицей, как и ее муж; братья и сестры подсмеиваются над ней, говоря Мане, что с её «слабеньким голоском» это вряд ли достижимо. Тем не менее Мария Сергеевна начинает заниматься всерьёз у известкой певицы Аллы Михайловны Томской и принимает участие в концертах, устраиваемых московской интеллигенцией с благотворительными и просветительными целями. Голос ее, колоратурное сопрано, с годами постепенно крепнет, развиваясь в диапазоне и силе звучания. Мечтая по-прежнему об оперной карьере, Мария Сергеевна, от природы обладавшая большой музыкальностью, начинает разучивать партии в различных операх и опереттах, шедших в театрах того времени, нарабатывая себе репертуар.

В конце 1890-х годов семья Алексеевых и, в частности, супруги Оленины находятся в дружеских отношениях и часто общаются с молодыми Леонидом Витальевичем Собиновым и Федором Ивановичем Шаляпиным, который тогда также пел в частной Русской опере С. И. Мамонтова. Конечно, по возможности ни один спектакль и концерт Ф. И. Шаляпина и Л. В. Собинова не пропускается.

Общение с миром оперных певцов, посещения их спектаклей и спектаклей Общества искусства и литературы, Большого театра обогащают молодую, восприимчивую Марию Сергеевну, готовящуюся к оперной сцене.

26 декабря 1905 года в усадьбе Алексеевых Любимовке был открыт Коттедж (Cottage), маленький дом в 3 комнаты, предназначенный для зимнего отдыха родственников и друзей. Каждый приезжающий должен был оставить в специальном журнале Коттеджа запись о своем посещении, желательно в стихотворной форме.

Ниже приводится ксерокопия записи в этом журнале, сделанной Марией Сергеевной при посещении Коттеджа 29 апреля 1906 г.:

Но личная жизнь её с П. С. Олениным не сложилась счастливо, и, несмотря на то, что у супругов было трое детей (сыновья Евгений и Сергей, а также дочь Марина Оленины), они через 7-8 лет разошлись. Мария Сергеевна вторично вышла замуж за солиста Императорского Большого театра, очень темпераментного на сцене драматического тенора Василия Сергеевича Севастьянова, непревзойденного в свое время исполнителя роли Германа в «Пиковой даме» Чайковского и Туридду в «Сельской чести» Масканьи. Одной из партнерш В. С. Севастьянова была не менее, чем он, темпераментная певица Елена Иосифовна Терьян-Карганова, под руководством которой Мария Сергеевна продолжала совершенствовать и развивать свое вокальное искусство.

В течение 1903—1905 годов у супругов Севастьяновых родятся дочь Алла (названная этим именем в честь первой учительницы пения Марии Сергеевны – Аллы Михайловны Томской) и сын Герман (названный так по имени героя самой удачной партии его отца).

Первая партия, спетая Марией Сергеевной на профессиональной сцене Петербургской консерватории оказалась Микаэлла в опере Бизе «Кармен». В то время не было принято выступать не под своей фамилией, и Мария Сергеевна выбирает себе псевдоним – Аллина, по имени своей любимой дочери Аллы Севастьяновой. Под этим псевдонимом она выступает в Москве в отдельных спектаклях совместно со своим мужем В. С. Севастьяновым; в числе исполняемых партий – Серполетта в «Корневильских колоколах» Планкетта и Арсена в «Цыганском бароне» Штрауса.

Через несколько лет Севастьянов уходит из Большого театра и организовывает оперную антрепризу в провинции, в городах Казань и Самара. В этих театральных сезонах М. С. Аллина – одна из основных солисток; она исполняет следующие партии колоратурного сопрано: Антонины в опере «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), Людмилы в «Руслане и Людмиле» Глинки, Марфы в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Прилепы в «Пиковой даме», Агнесы Сорель в «Орлеанской деве» Чайковского, Микаэллы в «Кармен» Бизе, Джильды в «Риголетто» и Виолетты в «Травиате» Верди, Маргариты в «Фаусте» Гуно, королевы и пажа в «Гугенотах» и Инесс в «Африканке» Мейербера, Арсены в «Цыганском бароне» Штрауса, Серполетты в «Корневильских колоколах» Планкетта и др. Сезоны эти относятся, вероятно, к 1908—1910 годам.

М. С. Аллина обладала незаурядным драматическим талантом, лучшими ее партиями были Марфа в «Царской невесте», Виолетта в «Травиате» и Маргарита в «Фаусте». Смотревшие ее на сцене старшие братья Владимир Сергеевич Алексеев (оперный переводчик и режиссер, впоследствии Заслуженный артист РСФСР) и Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский спрашивали Марию Сергеевну: «Откуда, Маня, у тебя взялись сильные верха и органичные, широкие сценические жесты?»

В 1910 году, в возрасте тридцати двух лет, Мария Сергеевна производит на свет шестого ребенка – дочь Таисию.

В театральный сезон 1911/12 годов М. С. Аллина служит в московском Театре миниатюр, директрисой которого была Мария Александровна Арцыбушева. Театр помещался в Мамоновском переулке около Тверской улицы (ныне переулок Садовских).

В Театре миниатюр ставятся одноактные оперы и оперетты: «Бастьен и Бастьенна» Моцарта, «Два скопидома» Гретри, «Тандольфо» Лекока, «Райское яблочко» Оффенбаха, «Куклы Виолетты» Адама, «Шесть девиц на выданье» Делиба и другие, и специально для солистки М. С. Аллиной – отдельные акты из «Травиаты» Верди, в которых она исполняет одну из своих коронных и любимых партий, партию Виолетты.

Её новым партнёром становится недавно принятый в труппу молодой лирический тенор с мужественным, но ласкающим слух тембром и пределом верхних нот на ре диез верхней октавы Степан Васильевич Балашов; от природы всегда веселый и остроумный, а внешне интересный, он пользовался большим успехом у женщин, и в него в театре многие были влюблены.

Степан Васильевич впоследствии рассказывал, что ещё лет за пять до того, как судьба свела его с Марией Сергеевной в Театре миниатюр, он несколько раз встречал эту необыкновенно привлекательную, красивую женщину на улицах и (как он говорил) «обалдевал, цепенел и откидывался спиной к какой-нибудь уличной стене, уступая ей дорогу».

Естественно, что теперь Степан Васильевич начал за ней ухаживать и всячески старался сблизиться. В конце концов он добился своего: М. С. Аллина-Севастьянова тоже увлеклась своим талантливым, веселым и интересным партнером, а так как к этому времени начавшееся уже несколько лет назад между нею и В. С. Севастьяновым отчуждение принимает законченную форму, она вступает в гражданский брак со Степаном Васильевичем Балашовым.

Осенью 1912 года у них родится сын Степан (автор этих строк).

Балашову с его великолепным голосом тесно в Театре миниатюр, он старается пробиться на большую оперную сцену и с сезона 1912/13 гг. его принимают в частную оперу С. И. Зимина, где Степан Васильевич исполняет партии Индийского гостя в «Садко», Знаменосца в опере «Орёл» Нугеса и Ленского в «Евгении Онегине». Но в театре Зимина большой вес и влияние имеет П. С. Оленин, первый муж Марии Сергеевны и положение неопытного Степана Васильевича, делающего ещё только «первые шаги» на сцене становится достаточно стесненным и неудобным. Тогда Мария Сергеевна в середине сезона везет мужа в Петербург, чтобы попытаться начать переговоры с Николаем Николаевичем Фигнером, державшим оперную антрепризу в Народном доме.

Степан Васильевич Балашов, начинающий, никому еще не известный тенор, не был в то время знаком с бывшим солистом императорских театров Николаем Николаевичем Фигнером. Поэтому для переговоров с ним сначала пошла сама Мария Сергеевна, уже длительно знакомая с четой Фигнеров.

Николай Николаевич встретил ее любезно, но сказал, что все теноровые вакансии у него в труппе заполнены. Тогда Мария Сергеевна попросила его просто прослушать начинающего оперного певца Балашова и высказать свое суждение, на что Фигнер неохотно согласился.

Вскоре в Народном доме состоялась их встреча. Фигнер не очень любезно спросил молодого певца, что тот может спеть. Степан Васильевич ответил вопросом: «А что Вы хотите услышать?» «Ну, арию Ленского», – сказал Фигнер.

Степан Васильевич исполнил заказанную арию, после чего тон Николая Николаевича стал приветливее, и он спросил: «А что Вы еще можете спеть?». Степан Васильевич исполнил еще какую-то арию, после чего Фигнер снова спросил: «А Фауста Вы можете?» Балашов ответил: «Пожалуйста!»

После исполнения каватины Фауста Николай Николаевич сразу перешел на «ты», и молодой лирический тенор Балашов был тут же принят в антрепризу Фигнера с сезона 1913/14 годов.

Возвратившись после переговоров в Москву, Степан Васильевич вскоре получил от Фигнера телеграмму: «Если хотите петь с Шаляпиным Фауста, немедленно приезжайте». Хотел ли Степан Васильевич петь с Шаляпиным?! С тем самым Шаляпиным, который еще много лет назад поразил воображение реалиста Степы!

Конечно, он выехал в Петербург и пел с Шаляпиным, приглашенным на гастрольные спектакли в Народный дом.

В память о первом спетом с Шаляпиным «Фаусте» сохранилась фотография Федора Ивановича с дарственной надписью: «Степану Васильевичу Балашову на добрую память о Фаусте в Нар. Доме. СПб 3 марта 1913 г. Ф. Шаляпин».

И так с сезона 1913-14 годов Степан Васильевич переходит в оперную труппу, руководимую Николаем Николаевичем Фигнером, игравшую на сцене Народного дома в Петербурге.

Мария Сергеевна, Степан Васильевич, все дети (кроме дочери Марины Олениной, учившейся в балетной школе при Большом театре), няньки и кормилица переезжают на постоянное жительство в Петербург.

Там Мария Сергеевна регулярно нигде не служила, только имела отдельные выступления в концертах и спектаклях.

Однажды, вероятно это было уже где-то в 1922/23 годах, я единственный раз видел и слышал маму в «Русалке» Даргомыжского, она пела партию Ольги, пела очень хорошо и была прелестна, изящна и молода в свои сорок с лишним лет. В этом спектакле партию Княгини тогда пела Горелеченко, хорошо мне знакомая по Народному дому.

Помню случай, когда на выездной спектакль «Евгений Онегин», который, кажется, был в курзале Павловска и в котором партию Ленского пел Степан Васильевич Балашов, не приехала исполнительница партии Няньки. Устроитель спектакля страшно разволновался еще на вокзале, а Степан Васильевич его успокаивал: «Не волнуйся! Здесь Мария Сергеевна – едет слушать спектакль, она, если понадобится, сходу споет кого хочешь – Няньку, Татьяну, хоть Гремина!»

И действительно, Мария Сергеевна, никогда в жизни не исполнявшая партию Няньки в «Евгении Онегине» успешно в ней выступила, выручив спектакль.

Одно время она довольно часто выступала на концертных вечерах в Обществе ленинградских художников. Артистическая деятельность Марии Сергеевны совсем оборвалась где-то в середине двадцатых годов.

Мы, мамины дети, больше помним, какой был у неё голос и как она пела, по ее домашним занятиям и «концертам» для приходивших к нам в гости знакомым; обычно аккомпанировал маме наш брат Сергей Оленин. В первые годы Мария Сергеевна и Степан Васильевич пели дуэтом, под аккомпанемент того же Сережи или под мамин. Когда Степан Васильевич дома репетировал перед спектаклями или впевался в новые партии, мама исполняла партию фортепиано и подпевала ему, где требовалось. Нам было смешно слушать рассказы мамы о том, как её братья и сестры подсмеивались над её небольшим голосом, когда она выражала желание стать оперной певицей; в наше время у Марии Сергеевны уже был развитый большой голос, с очень сильными, а для звучания в комнате даже несколько резкими верхами; владела она голосом и на форте, и на пьяно, и во всех регистрах очень хорошо, профессионально, ровно, так же, как хорошо владела колоратурой – легко и никогда не «кудахтала» при ее исполнении, как это встречается в наше время.

Привычка петь, тяга к пению сохранились у Марии Сергеевны почти до последних лет ее жизни, и она часто пела дома, просто для себя, занимаясь повседневными делами.

Скончалась Мария Сергеевна 14 марта 1942 года в городе Омске, находясь в эвакуации, где и была похоронена на кладбище возле поселка ОМСХИ (Омского сельскохозяйственного института), ставшего последним приютом для многих ленинградцев.

18

В книге 1 тома 5 собрания сочинений К. С. Станиславского, вышедшей в издательстве «Искусство» в 1993 г., на с. 138. помещена программа этого спектакля, а на с. 199 даны замечания К. С. Станиславского об этом спектакле, и среди них: «… Первый дебют Мани».

19

В первые годы Советской власти в этом зале был немой синематограф (как тогда называли кинотеатры).

В то время спектакли проходили еще в так называемом «малом» зале, в котором затем играли драматические труппы, после того как опера перешла в «большой» зал, где позднее помещался кинотеатр «Великан», а теперь находится Мюзикхолл. Па месте же малого зала, в котором при Н. Н. Фигнере шли оперные спектакли, в 30-е годы было выстроено новое театральное здание – Театр имени Ленсовета.