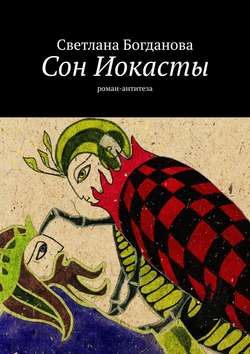

Читать книгу Сон Иокасты. Роман-антитеза - Светлана Юрьевна Богданова - Страница 2

1

Оглавление«…и архипелаг этот найти по карте либо идя на судне упорядоченно в одном только направлении – нельзя, поскольку его острова перемещаются по океану произвольно, хаотически меняясь между собой местами, так что никогда точно не определишь, где в данное мгновение они расположены, да и они ли это в действительности: в разное время архипелаг выглядит по—разному. В него входит множество мелких островов, число сочетаний которых бесконечно. Знамениты они тем, что, как и у предметов, и у животных, и у людей – местных жителей, – у них нет теней, ничто не притягивает их к почве, и если бы не сила человеческой привычки, дома, деревья и горы пребывали бы в вечном движении, постоянно перемещаясь с места на место.

Расстояние же между землями архипелага таково, что любой островитянин, стоя на берегу и вглядываясь в даль, не увидит ничего, кроме матового морского блеска и небес, посему даже самое строгое знание о порядке вещей не в силах удержать острова на одном месте…

Поступки людей, обитающих там, как и их желания, не обладают тенями, поэтому островитяне правдивы и наделены даром предвидения – ведь мысли их, лишенные тяжести и темноты, способны лететь вперед быстрее времени…»

Подняв голову, он оглядел двор, где шеренги солдат, расположившиеся огромным крестом – в центре стоял главнокомандующий, – внезапно повинуясь пронзительному, похожему на невнятное мяуканье приказу, задвигались, меняя форму построения, закружились, образовав около фигурки в оранжевых генеральских шелках кольцо, от которого во все стороны растеклись по мощенной булыжниками площади смуглые, как и тела солдат, лучи. Снова раздалось то же мяуканье, но Эдип не стал смотреть, какую мозаику на этот раз составят ловкие и послушные воины; он встал и, повернувшись к окну спиной, равнодушно водрузив на полку книгу, которую только что читал с интересом, вышел вон из библиотеки. Его опять охватила скука, вот уже несколько лет подкрадывавшаяся к нему и ставшая отчасти для него привычкой.

Пройдя тронную залу, где он обыкновенно решал государственные вопросы, Эдип направился в парк и застал своих выросших детей в беседке. Несмотря на взрослость, им по—прежнему требовалась помощь нянюшек, устроившихся сейчас невдалеке в тени на маленьких резных лавочках и шепотом переговаривавшихся между собой.

Медленно, неуверенно шаркая по розовой гравиевой дорожке, он взошел на террасу и погрузился во мрак галереи, ведущей к воротам самой высокой башни.

С каждым годом подниматься в покои Иокасты ему было все труднее – даже тогда, когда его провозгласили царем, двадцать лет назад, молодым человеком, он из—за врожденного опухания лодыжек с трудом одолевал лестницы и длинные галереи дворца. Ноги, крепко державшие его во время рукопашных поединков, служившие ему фундаментом, опорой, пьедесталом, во время ходьбы словно бы вдавливали его в землю, оказываясь тяжелыми, как колодки, болезненно отекшими, и не позволяли ему быстро и легко передвигаться наравне со сверстниками. Таким странным недугом в его роду никто до него не страдал, и он, предполагая, что болезнь, не имеющая никакого иного объяснения, скорее всего, должна быть фамильной, поначалу сомневался, были ли его родители именно его родителями. Рассматривая себя в зеркало и зачесывая назад темные, как у Полиба, его отца, кудри, он обнаруживал, что выпуклый лоб и словно бы спрятанные под бровями глубоко посаженные глаза – темно—синие – роднили с Меропой, его матерью, однако нос и губы давали ему повод для страшных, неизъяснимых сомнений, поскольку они не были похожи на носы и губы многочисленных благородных предков. Это заставляло его жестоко мучиться, и томительные дни, проведенные им, еще ребенком, в полном одиночестве в горах, куда он часто уходил надолго с пастухами, представлялись ему вполне оправданными и заранее предопределенными его таинственным появлением – в котором он был уверен – у немолодых уже родителей.

Сомнения покинули его лишь тогда, когда какой—то нищий, явно чужестранец, человек со светлыми, соломенного цвета, волосами и маленькими хищными глазками на красном, одутловатом от браги лице, подойдя к нему вплотную во время праздника Равноденствия, громко крикнул: «Подкидыш!» – и, тут же юркнув в толпу полуобнаженных горожан, скрылся, как если бы обладал тайной превращения в воду, в ручей, и, невинно заструившись под сандалиями танцующих, ушел бы под землю, напоив собою взрыхленный плясками песок. Или он был божественным посланцем, ответившим на вопрос страдающего юноши, и тотчас, отбежав за ликующие спины, выпорхнул горлицей из дыры в холстине (откуда только что торчала его налитая кровью бычья шея), а его обноски разорвали, затоптали, смешали с прекрасным песком, принесенным накануне празднества с берега моря.

Обитателем ли подземного мира, или небесным видением, или хитрым гиперборейцем, но весть о том, что Эдип – неродной сын своих родителей, была принесена именно в миг наиболее тяжких сомнений и поисков, коим предавался он с самого раннего возраста. Она явилась решающей в бесконечном споре Эдипа с самим собой. Услышав столь желанное и столь жестокое оскорбление, Эдип окончательно понял, что он – не кто иной, как родной сын царя Полиба, законный наследник Коринфского трона.

* Я запомнила лишь круглую глиняную вазу со сливами, зной утомил их, и они, слабо истекая желтым соком, прорвавшим тонкую лиловую кожу, благоухали – прямо возле ложа Иокасты. Она поспешно встала, словно не замечая ничего вокруг себя, и вышла вон; на тончайшем пурпуре заморского ковра осталось темное сладкое пятно да несколько раздавленных ягод, выпавших из чуть было не опрокинувшейся вазы. Медленно бредя по дворцу, она заглядывала в каждую залу, боязливо, не решаясь встретиться лицом к лицу с Лаем, несколько дней назад отобравшим у нее ребенка. Жара была настолько тяжелой и иссушающей, что даже легкий ветерок, едва шевеливший кисею над царским ложем, не приносил облегчения, но, напротив, еще более раскалял каменные стены покоев. Обойдя весь дворец, Иокаста поняла, что Лай отправился на охоту. Она снова поднялась к себе и позвала рабыню. Та вошла и встала в дверях покорной тенью, тихо внимая приказаниям царицы, и лишь мятежные белки глаз блестели на смуглом лице.

В этот день ей велено было заколоть дюжину гусынь и пару павлинов, тушки птиц приготовить для пира, а перья тайком, чтобы никто не увидел, доставить Иокасте.

Поднимаясь в покои Иокасты, Эдип едва переставлял опухшие – как всегда, к закату – ноги, размышляя о том, что когда—нибудь настанет время, и он не сможет уже взбираться на самую высокую башню своего дворца, тогда ему придется переселить Иокасту в другую башню, пониже, хотя за долгие годы она привыкла к своей комнате, вероятно, вынужденный переезд навредит ее здоровью. Ежедневно к ней отправлялась рабыня с лоханью теплой воды, в которой плавали сухие цветы лаванды, придававшие телу Иокасты и скользкому, прохладному белью на ее постели сладковато—терпкий аромат, рабыня оставалась там подолгу, без конца обтирая ослабевшие члены царицы душистым отваром, расчесывая волосы и расправляя складки на ее легкой одежде. Затем она спускалась – все с той же лоханью, где вода за время омовения обретала матовый блеск и походила на жидкий, расплавленный нефрит. Оказавшись внизу, рабыня неизменно сталкивалась у входа в башню с Эдипом – в темной галерее, где замерев, подстерегал ее, он никогда не мог разглядеть в сумерках выражения ее лица – лишь сверкавшие белки глаз и мимолетный наклон головы, плывущей в такт тяжелому плеску мутного теперь, но все так же сильно пахнущего отвара. Дождавшись, пока гибкая тень рабыни, поглощенная стеной, исчезнет за поворотом, он направлялся к Иокасте, болезненно вдавливая свои слоновьи ступни в слишком крутые ступени лестницы.

Вот и сейчас, поймав молчаливый знак – кивок, – он начал медленно восходить наверх, отдыхая на каждой площадке, возле большого квадратного окна, затянутого черной узорчатой решеткой.

Войдя в спальню к Иокасте и ощутив, как всегда, запах сухой лаванды и летнего ветра, он опустился к ней на кровать. Ее глаза закрыты, руки, согнутые в локтях, лежат на подушках, губы слегка тронуты слабой улыбкой – не улыбкой даже, а призраком улыбки – улыбки приветствия. Он знал: она рада его приходу, хотя поза, в которой она ждала его, и это ее светлое выражение лица словно показывали ему, что она находится в полной его власти, что она доверяет ему и что, в то же время, как будто бы сдается, уязвленная его силой и признавая ее.

Кожа ее, просвечивающая сквозь тонкие одежды, была густого янтарного цвета, она как бы сияла в солнечных лучах, пытавшихся, но не могущих достать ее сквозь белые шелковые занавеси, образовавшие над ложем пышный балдахин.

Он положил руку на ее ладонь, и улыбка исчезла со спящего лица, но пальцы скачущими неверными движениями сжали в ответ его запястье, он вздохнул. Женщина, которая заснула, получив весть о гибели своего первого супруга, за эти двадцать лет ни разу так и не открывшая глаз и не произнесшая ни единого слова, – эта женщина, казалось, позволила ему овладеть собою, сделала его царем, родила ему четверых детей, без единого стона, продолжая при этом спать, – она полюбила его, это стало для него с некоторых пор очевидно. Все явственней она откликалась на его приход и уход, на его слова и ласки, но по—прежнему не размыкала век и не отказывалась от своего сна. Он чувствовал растущую с каждым днем любовь к нему, он видел ее живое лицо, но он никогда так и не знал, какого цвета у нее глаза, и он никогда так и не был уверен, что это вправду она, Иокаста, и что она действительно любит его, отца своих детей, Эдипа. Ему чудилось, что, оставив собственное тело как прекрасную, привычную, но ставшую вдруг по какой—то причине неудобной раковину, она, точно рак—отшельник, подыскала себе другое жилище, где—то очень далеко от него, и что там она и обитает – совсем другой женщиной, спит, разговаривает, смеется, готовит пищу, поет песни, а ее тело, оказавшись в его объятиях, улыбается, печалится и стонет, запоздало отвечая лишь на события нынешней ее жизни вдали от Фив, не зная ни Эдипа, ни детей, ни комнаты в башне.

Однако вместе с тем он ощущал, что от этого ее полуприсутствия рядом с ним он любит ее еще больше, и что только здесь, вдали от бесконечно строящихся и мгновенно распадающихся армейских шеренг, вдали от громоздких библиотечных полок, вдали от парка, по спутанным аллеям которого вышагивают полуобнаженные юнцы, а со скамеечек им машут смуглыми ладонями девочки – его дети, – вдали от всего этого, казалось бы, реального мира, он в жарком, напоенном летними запахами и переливающимся бликами полудоме—полуаквариуме проживает самые насыщенные, самые явственно ощутимые мгновения своей жизни. И позже, когда у него не останется уже ничего, кроме воспоминаний и слабой насмешки победителя над неисполнившимся страшным предсказанием, полученным в молодости от оракула, он никогда не предастся подсчетам истаявшей за неурожайные годы казны и никогда не назовет имен сраженных за последние годы моровой язвой – никогда не позволит проникнуть в свою седую голову мысли о погибающем и разлагающемся живьем царстве – одна лишь картинка возникнет на его сомкнутых веках изнутри, словно на сияющем шелке восточного театра теней, – белые, шелестящие занавеси, кисейные складки и золотисто—медовая обнаженная рука, неуверенно сжимающая его грубоватые, с тупыми ногтями, пальцы.

*Соорудив себе тяжелый, пахнущий птичьей кровью и приторным воском наряд из перьев, Иокаста потребовала, чтобы рабыня принесла ей серебряное зеркало.

Та с трудом, кряхтя и останавливаясь каждый миг, чтобы отдышаться, выполнила приказание госпожи. Однако Иокаста, надевшая было странное платье, тотчас сняла его и задумчиво опустилась на прохладные шелковые подушки. Ей не хватало еще парика и полумаски, чтобы не быть узнанной.

Спустя несколько дней она раздобыла себе пугающую чалму – из разноцветной змеиной кожи, кое—где свисающей путаной бахромой и скрывающей лоб, шею и плечи царицы. Полумаску пришлось Иокасте лепить из глины – два изогнутых овала с отверстиями для глаз крепились при помощи пары медных цепочек, туго наматывавшихся на уши. В своем новом диком облачении она была похожа на неведомое чудовище. Наблюдавшая за одеванием Иокасты, а иногда и сама помогавшая ей – расправить перья или бахрому – рабыня, отойдя в сторону и взглянув на нее, закрыла лицо руками и долго измученно качала головой: даже зная тайну ужасного зверя, горделиво представшего перед ней, она едва могла дохнуть, столь устрашающ был его облик.

Зачем именно теперь к нему зачастили глашатаи со всех концов страны – они по—прежнему продолжали зачитывать царские приказы на всех площадях и всех холмах, и часто слушателем их был лишь тяжелый от трупного запаха ветер, но, глотнув из фляги морской воды, укрепляющей голос, они выкрикивали слова, с которыми обращался Эдип к своему народу. Раньше подобные обращения воспринимались с радостью – царя любили и гордились им. Он был щедр, статен, его выходы украшались с невиданной роскошью, его солдаты никогда не ослушивались его приказов. В день Кроноса он разрешал не работать, и повсюду на перекрестках дорог, там, где раньше слышался стон осужденных на публичную казнь, в его правление стали раздавать бесплатно сладкую пьянящую брагу, называемую сфинксовым молоком.

Но прошло то время, и дымка погребальных костров окутала Фивы, запахло палеными волосами, и резкий, тоскливо—жестяной дух разлагающегося мяса потянулся, словно туман, прижимаясь к жухлой траве, не решаясь пока взобраться вверх по горе, на которой виднелся сам город, окруженный высокой серой стеной с узкими черными бойницами, и дворец из желтого грубого туфа. Обессиленные, люди поднимались к этим стенам и падали возле закрытых ворот – в лужи собственной крови и испражнений, их относили ко рву, в котором нескончаемо горел самый большой погребальный костер. Зарево от него по ночам делало стены еще более неприступными, а бойницы еще более черными, узкими, похожими на сощуренные глаза азиатского воина. Едва костер во рву разросся до размеров самого рва и пламя взяло город в тугое жаркое кольцо, а по улицам заструился особенный густой запах тлена, Эдип призвал Креонта, родного брата царицы, и просил его отправиться в Дельфы, к оракулу.

На рассвете, когда трупы были сожжены во рву, а еще живые паломники спали возле то вспыхивавших, то вновь затухавших угольев, ворота Фив приоткрылись – чуть—чуть, лишь на несколько мгновений, чтобы выпустить повозку, которая с невероятной быстротой промчалась по каменному мосту, исчезла среди холмов; намного раньше, чем ее скрыли холмы, она погрузилась в коричневатое облако пыли и, не видимая в нем, двигалась, точно небольшой смерч, который и мог различить царь Эдип, застывший светлым призраком во тьме одной из бойниц.

Спустя какое—то время Креонт вернулся – один, на исхудалом осле; шкура животного от старости и многочисленных клейм, оставленных его бывшими владельцами, походила на живую карту, возможно, она и была картой. Осел вскорости пал, и Эдип, найдя на его шкуре Фивы, Коринф и разделявший их Киферон, приказал сохранить ее в память о предсказании, полученном от оракула. Сам же Креонт проспал, вернувшись домой, неделю; Эдип боялся, что он и вовсе не проснется, что придется его уложить в башню, соседнюю с башней Иокасты, и нужно будет ходить к нему, разговаривать, как поначалу он делал с его сестрой, и ждать, когда его губы в ответ, дрогнув, искривятся подобием улыбки. Однако вскорости Креонт пришел в себя, облачился, как раньше, в оранжевый шелк и, более не отвечая на расспросы, вновь занялся своими солдатами, словно никуда и не ездил, словно не узнал ничего важного, словно перед тем, как заснуть на столь долгий срок, не рыдал всю ночь, сидя возле очага, в котором горели его дорожные одежды, пропитанные жреческими воскурениями.

И тогда, глядя на безупречно послушное войско, снова и снова строившееся вокруг своего генерала ступенчатыми лучами свастик, сжимавших его концентрическими кругами шеренг, Эдип подумал, что столь бесстрашный человек, умевший топить в себе свои самые тяжелые страхи – так, чтобы не только его душу, но и души окружавших его людей покрыло глухое забвение, – мог быть убийцей первого мужа Иокасты. Эта догадка занимала царя настолько, что каждое движение и каждое слово Креонта, будь то даже отработанный жест главнокомандующего или обычный приказ рабу заменить кубок с уже остывшим вином на другой, с обжигающе—густым, казались Эдипу новыми подтверждениями давней вины Креонта перед сестрой. Вглядываясь в людей, окружавших Креонта, Эдип начинал подозревать, что все давным—давно знают об убийстве и смирились с тем, что убийца Лая – сам главнокомандующий, что подобное никого давно не беспокоило, более того, оно всем представлялось совершенно обыденным делом.

*Я помню: Иокаста решила идти в давно выбранное ею место на рассвете, когда фиванцы еще спят, и лишь чужеземные торговцы, только открыв глаза, но не найдя в себе сил, чтобы встать и, перекусив лепешкой с козьим сыром, отправиться на базар, продолжают лежать и подсчитывать в мыслях проданный товар. Ее верная рабыня помогала ей, она быстро семенила вослед своей госпоже, придерживая два нелепых остроконечных крыла, пришитых к платью из перьев, чтобы Иокасте было легче передвигаться.

Я как следует разглядела ее, когда она поднялась на гору Сфингион и, встав над пропастью, посмотрела вдаль, туда, где покрытый сизой утренней дымкой просыпался город. Рабыня, стоявшая позади нее, в страхе оглядывалась, она не видела меня, однако была чем—то напугана. Прошло несколько мгновений, и она взмолилась, чтобы госпожа отпустила ее, Иокаста позволила ей уйти. Как только стихли шаги рабыни, я подошла к Иокасте и обняла ее. Поначалу мы обе ничего не чувствовали, лишь слегка кололо во внезапно налившейся сонливостью голове, да перед глазами замелькали, зарябили пестрые, невиданные нами доселе узоры. И вот я ощутила сухое дуновение ветра, пропитанного еле заметным ароматом жарящихся в городе лепешек, и страшная боль сдавила мне грудь. Я застыла над обрывом, наполняясь слезами и злостью. Когда—то я слышала о скорняках, пьющих утром теплую кровь только что убитого животного, чтобы вновь и вновь убивать – до темноты. Я ничего не пила, но вдруг словно бы вся пропиталась этой свежей, пьянящей кровью; когда я была готова к убийству, послышался легкий стук осыпающихся камешков, и передо мной предстал мой первый путник.

Песок и копоть давно забились в петли городских ворот, которые теперь открылись медленно, с тяжелым скрежетом, для того только, чтобы сквозь узкую щель внутрь скользнул слабый старик – в ореоле дыма и зловоний. Незнакомец сделал несколько шагов вдоль стены, пока солдаты не заперли засовы и не остановили вошедшего почтительным обращением. Тот замер и, спустя несколько мгновений, медленно, словно боясь внезапного удара по спине, повернулся. Лицо его было похоже на лицо статуи – не только странной бледностью и глубокими ровными морщинами, измявшими лоб и щеки, но и тем, что глаза на этом лице как бы и вовсе отсутствовали. Вернее, зрачки – радужка была неопределенно блеклого цвета, будто она выгорела от солнечного жара; всем, глядевшим в них, казалось, что старик смотрит лишь внутрь самого себя, – потому глаза потеряли выражение и напоминали двух правильной формы влажных рыбок – живых и подвижных. Эти рыбки были такими ослепительными и блестящими, что сияли серебристым светом, а яркое их свечение оттенялось густо—черной туникой, облекавшей худое тело старика чуть ли не от самого подбородка до пят.

Повернувшись наконец к солдатам, Тиресий (ведь это был именно он, великий прорицатель и скиталец) усмехнулся – обыденно и просто, давая страже понять, что не собирается дальше двигаться без ее дозволения. Солдаты неуверенно переглянулись, их неуверенность вызвала на поблекших старческих губах новую усмешку, и тогда оба воина, осознав, что белые рыбы, извивающиеся под седыми бровями Тиресия, вовсе не бездействуют и старик замечает все, происходящее вокруг, – медленно, но уже с большей уверенностью, поклонились ему. Он ответил им кивком головы.