Читать книгу Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое - Святослав Тараховский - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

ОглавлениеВсе события и герои этого романа вымышлены. Любое сходство с реально существующими людьми случайно. Кроме главного героя – Армена Борисовича Джигарханяна

Вау, вашу мать! Вау!

Заведующий литературной частью театра, он же завлит, Юрий Иосифович Осинов, (с ударением на первом слоге, так требовал он сам) выпячивая на выдохе губы и паровозно пыхтя, поднимался по лестнице на второй этаж. Он был вызван художественным руководителем театра к двенадцати, как всегда опаздывал, нервничал и прибегал к матерку. Лестница была старинная и крутая, обноски выцветшей ковровой дорожки выворачивались под ногами.

«Театр, вашу мать, – думал на выдохе Осинов. – Где оно, чудо театра? Почему так? Куда девается интрига и тайна на нашей конкретной сцене, куда проваливается фантазия и смелость? Чудо театра, где оно? Почему у одних оно есть, а другие его лишены и терпят провал за провалом? Режиссеры плохие, артисты, тексты, я завлит? Тайна, все мировая тайна».

Он с ненавистью глядел на ступени. Раньше летал по ним пташкой, теперь, хоть и было ему немного за пятьдесят, тащил на ногах гири. Да и зачем он, собственно, идет к худруку, размышлял Осинов. Раз вызвал, наверняка сообщит гадость или нечто такое, что заставит работать или, по крайней мере, напрягать мозги, чего, за такую зарплату, тоже не очень хотелось. Однако, жаловаться и ныть было поздно.

Мышь перебежала перед ним ступеньку. Обыкновенная серая норушка, пресекла ему путь и юркнула в невидимую нору. Осинов брезгливо вздрогнул. Подлая тварь, подумал Осинов, откуда она здесь? Тут вам, господа, не Япония, даже не Китай! Там, заметив мышь в театре, устроили бы шумный праздник с фейерверками – там она символ удачи, процветания, счастья, но в русском психологическом театре Станиславского мышь на лестнице фойе это скандал и повод для вызова вооруженной охраны. «Мне-то что, – подумал далее Осинов, – я любую мышь затопчу одной левой, а как среагируют на мышь тонкоорганизованные артистки театра, скажем, Башникова? Известно как. Криком, потерей сознания, Скорой и претензиями по премиальным выплатам. Мышь в нашем театре – дурная примета», – предположил Осинов. Очень дурная.

Он не ошибся.

Едва миновал цветастую дорожку коридора, едва ступил в священную зону начальственного обитания, едва коснулся почтительным стуком двери кабинета, на которой бронзовела любимая, прости господи, фамилия, как из нутра – слышит он что ли через стену? – раздался скрипучий, незабываемый голос:

– Иосич? Заходи на расправу, смерть примешь.

Шутит, сразу отметил Осинов. Плохо.

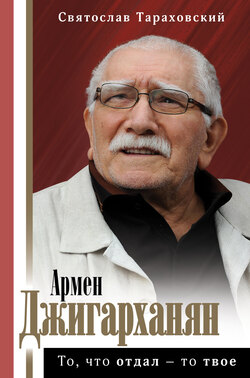

Джигарханян был сед, мудр, крепок, нетороплив и в движениях экономен; в разговоре предпочитал народную мудрость: поговорки, присказки, байки. Он был великим и любимым артистом, всенародная слава обняла его давно и до сих пор не выпускала из объятий, он мог не появляться на экране годами, но каждое редкое его появление вновь вызывало восторг. «Мы тебя не больно зарежем», – до сих пор повторяла страна.

Сейчас он восседал царем в широченном, обитом кожей итальянском кресле, подаренном ему труппой театра на очередной юбилей. Сколько их было? Мелькнуло у Осинова – сразу и не вспомнишь. Самородок, гений, царь, худрук – кому же, как не ему быть царем? Царь, царь, истинный царь, который никогда не ошибается. Царь и крепость. Царь-надежа. Чудо театра, где оно? Вот оно где, только в нем. Когда-нибудь я о нем напишу, подумал завлит, обо всем напишу, всю правду поведаю народу, и пусть народ сам решает…

– Заходи, сын, – заворочался, заворчал худрук. – Заходи, талантище, заходи, золото мое. Бери стул, присаживайся…

Хвалит, подумал завлит. Совсем плохо.

Приятные и похвальные обращения ничего не означали. В театре к ним привыкли и внимания не обращали. А с некоторых пор лестных обращений стали побаиваться, они означали затишье перед срывом, головомойкой и увольнением.

Тучи сгущались, чернели, но расправа пока не грянула. Не дрожать, мелькнуло у Осинова в спинном мозге. Может, пронесет.

На столе пред худруком традиционно золотились напитки, играли огнями зерна граната, млел рассаженный надвое арбуз, сверкал виноград, истекали сладостью груши.

Завлит покорно подсел к столу, отказываться перед смертью не имело смысла.

– Армяне пьют коньяк, – сказал худрук. – Я обожаю армян, поэтому пью виски. Ты как?

Попробовал бы завлит отказаться. Лучше не надо.

– Да. Конечно, – сказал завлит.

Вытянулась мохнатая рука худрука, плеснула в стекло любимый виски Туламор.

– Пей. – сказал худрук. – Ты настоящий друг артистов. Пей на здоровье. Хотя, с другой стороны, зачем оно тебе?

Действительно, зачем? Что яд, что виски – смерти не помеха. Завлит молча выпил. Виски был очень хороший. «Последний виски перед казнью», – подумал завлит. Теперь уж точно, не пронесет.

Он деликатно закусил одной черной виноградиной и взглянул на худрука. Их взгляды сшиблись в пространстве и погасли в стороне без искр и симпатий. Худрук отвел темные глаза и углубленно занялся арбузом.

Нервы у завлита не выдержали. Погибнуть сразу, подумал он, ей-богу легче, чем, закрыв глаза, бесконечно ожидать удара занесенного над головой топора.

– Зачем вызывали, Армен Борисович? – спросил Осинов. – Добрый день. Я весь внимание.

– Не догадываешься? – загадочно ответил худрук и погрузил лик в арбузную мякоть. Пауза была озвучена шумным всасыванием арбуза и нарочитой неторопливостью.

«Держи паузу, старый артист, – с раздражением, разбавленным уважением, соображал Осинов. – Долго держи, у тебя это получается. Но ведь когда-нибудь она закончится? Я подожду».

«Жди, – словно в ответ завлиту думал худрук. – Сыграем психологический театр. Я измучаю, измочалю тебя паузой. Изведу, изничтожу, на колени поставлю! Заставлю всех вас, пьяниц, лентяев, педерастов и предателей работать! Станиславский мне поможет!»

Арбуз был съеден. Корка отодвинута в сторону. Пауза длилась.

Худрук был броваст, суров, но в сердцевине своей справедлив и мягок. Он карал и жаловал, терял и приобретал, но никогда ни о чем не жалел. Все, что с ним и в пределах его рук и возможностей происходило, было его жизнью, а как может человек, думал худрук, сожалеть о собственной жизни? Смысла не имеет.

Он не сказал завлиту ни слова, но бровь его гуманно дрогнула, рука снова вытянулась щупальцем и наполнила дорогим виски стакан родного завлита.

– Пей! Закусывай, Иосич. Может в последний раз.

– Я на работе, – отозвался Осинов с твердым намерением стоять до конца. – Не имею права.

– Это временное препятствие. Извини.

– Вы хотите сказать, что…

– Я хочу сказать… – Худрук откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, взял дыхание, открыл рот, и Осинов увидел и услышал…

– Да, игрушку мы профукали…

Протетенили, прозяпали,

Нет бы где-нибудь на севере,

Так ведь это же на Западе!..

Худрук умолк, уронил усталые руки…

Завлит онемел от счастья. Как было сыграно это четверостишие!

Другой человек сидел сейчас перед Осиновым. Не народный, не худрук, даже не артист. Бард, баюн, говорун-симпатяга, вагонный пьяница, обаятельный полубомж, тот самый древний, коренной, советский еще человек с вокзала или забегаловки, да что там – сам народ сидел сейчас перед завлитом – с заскорузлыми ладонями, работящий, терпеливый, великий и простой российский народ. Народ, над которым творятся эксперименты. Народ, которому всегда трудно. Народ, которому можно простить все.

Ничто не радовало завлита в последнее время – но восхищало, как и прежде, только одно: реальное искусство. Искусство, на которое он только что налетел словно лодка и пробил днище. Он вмиг забыл все обиды и заново возлюбил худрука, великого носителя чуда искусства.

– Кто написал? – спросил худрук. – Чьи слова?

Осинов скромно пожал плечами, склонил на сторону голову, растерялся.

– Плохо знаешь, – сказал худрук. – Мало знаешь. Не то, что надо, знаешь. Ничего не знаешь. Потому и театр наш в жопе.

Насчет жопы было слишком. Осинов слегка обиделся и задал в лоб прямой вопрос:

– Почему вы считаете, что мы в таком заповедном месте?..

– Честно тебе скажу: потому что знаю! Не остри, Иосич, пей, закусывай, молчи… Зал у нас пустой! Сплошной обсер. Молчи! Никто на спектакли не ходит. Молчи! Думаешь, не знаю, что ротами пожарников из части привозите, чтоб видимость публики создать – все знаю, доброхотов и предателей много больше, чем ты думаешь. И касса пустая – что с солдата возьмешь? Портянки?

– Портянок давно в армии нет, – обороняясь, буркнул Осинов.

– Есть, Иосич, есть, – не согласился худрук. – Портянки у тебя в голове. Извини за слово «в голове».

– Спасибо. Я могу уйти?

– Сиди, – приказал худрук.

Завлит отодвинул от себя стакан – худрук такую мелочь вниманием не удостоил. Он выставил как указующий перст кривоватый сухой палец. Продолжил:

– Там наверху тоже все знают! Деньги нам из бюджета дают, а вот возьмут и перестанут на ветер цветные бумажки бросать. Мне уже намекали, Иосич, да что там намекали – прямо озвучили: так и будет!.. Скажу тебе со всей большевистской прямотой: они будут правы… И виноват во всем единственно только ты, Иосич. Молчи! Прямо тебе скажу: плохой ты завлит…

«Господи, – подумал замученный завлит, – а хватить бы тебя сейчас дед по затылку той тяжеленной мраморной пепельницей, что стоит у тебя на столе, и муке конец!.. Потому что виноваты вы, Армен Борисович! Виноваты вы, а все валите на меня. Рыба гниет с головы!» – хотелось крикнуть Осинову, но он сдержался. Снова глотнул с налета виски, заел виноградиной и понял, что сетью половодья не сдержать… «В одном он прав, – признал про себя Осинов, – я завлит плохой. Ленивый и нелюбопытный. Он плохой худрук, я плохой завлит. Вперед, труппа театра, вперед, к новым творческим свершениям!»

– Раньше вы меня хвалили, – вслух сказал он. – Говорили, что могу…

– Раньше было раньше, Иосич. Пьес хороших нет, репетировать нечего, актеры разбегаются по сериалам, они как дети, им вместо игрушек пьесы нужны, а ты что им предлагаешь?! Попки-жопки?

– Ну, почему же… – вяло возразил завлит, – у нас есть русская классика…

– Молчи!.. – худрук поднялся из-за стола, невысокий, крепкий, кряжистый, чуть склоненный вперед будто горбатый – не спеша двинулся по кабинету, мимо подаренных картин на стенах, афиш, каких-то пожелтевших дипломов – остановился за спиной у Осинова, и завлит затылком и плешью ощутил его приблизившееся опаляющее внимание… – Хватит русской классикой прикрываться! Помнишь, как мы с ней обосрались в позапрошлом сезоне?

– Хорошее не забывается, – мрачно кивнул завлит.

– Вот и молчи. Молчи! – с силой повторил худрук. – Классику не трогай, у нас не Малый театр, не дано… Ты мне современную пьесу найди, такую, чтоб… – он сжал худой и крепкий, костистый кулак… – Видишь, время какое? Что на дворе творится – видишь? Все кипит и сплошь пузыри! Сплошной твиттер, инстаграм – извини за слово грамм – футбол и хоккей! Плюс фитнес, плюс реклама, плюс банки и проценты! Народ на фу-фу в театр не заманишь, ему настоящие пьесы нужны, плюс мысли, которых у тебя нету, плюс новая энергетика! Так что ты, золотко, что хочешь делай: бегай, прыгай, кричи, кувыркайся через жо, но пьесу найди! Острую найди, радикальную, провокационную, на грани запрета – бомбу мне найди! Хорошо меня слышишь? Ты театр погубил, ты его и спасешь! Честно тебе скажу: не спасешь – всех погубишь, себя – первого! Мне нужна сенсация, лом в зале и аншлаг в кассе, чтоб билеты за полгода нарасхват рвали, чтоб спекулянты за билеты друг друга резали! – ты понял меня, талантище?! Мне нужна такая самоигральная пьеса, чтоб любой артист Пупкин играл как Табаков, чтоб любая артистка Сиськина играла как Доронина!

– Где же я такое найду?.. – завлит был обескуражен.

– Страна у нас плохая, трудная – знаю, но не настолько, чтоб на всю страну пьесы подходящей не нашлось! Ищи. Ищи, как хлеб ищут. Ты будешь искать, я буду искать, все будут искать. Но спрос с тебя. И ответ – с тебя…

Осинов вдруг ощутил самое страшное мужское ощущение. Бессилие. Как когда-то, когда любимая девушка сказала ему: «еще», ему стало страшно, потому что он знал, еще раз он не сможет. Слова худрука напомнили ему ее слова. Он обмяк. Беспощадное наше время, подумал он. Моя беспомощность, мой конец.

– Честно тебе скажу: я тебя не просто уволю, – продолжал наезд худрук. – Я тебя растопчу, измельчу, превращу в пыль: дуну – разлетишься. Чтоб ни один театр близко к себе не подпустил…

– Понял, – сказал завлит и притих. Мыслей не было, чувств тоже. Жгла боль и несправедливая обида.

– Понял – иди, – сказал худрук, отвернулся и глухо, театрально добавил. – Иди и помни: каждое мое слово – правда. Чистый Шекспир.

Как он встал, как подняли его ноги и довели до двери, завлит не запомнил. Запомнил почему-то одно: как уже, взявшись за бронзовую ручку, задал худруку идиотский вопрос:

– Скажите, Армен Борисович, кто те стихи про игру написал, ну, которые они… про…зяпали?

– Иди, – сказал худрук. – Иди, плохой завлит. Болтаешь много о классике, а классику не знаешь… – Следом за закрывшейся дверью, он опустился в кресло и махнул виски. – Педерасты. Галича не знают. Вот с кем приходится работать, – добавил худрук и от обиды слегка, по-старчески прослезился. – Всех разгоню. Педерастов, предателей и пьяниц – всех по ветру раздую!..