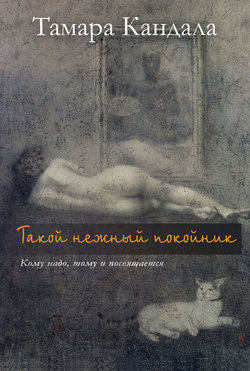

Читать книгу Такой нежный покойник - Тамара Кандала - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Смерть

ОглавлениеПеред смертью Алекс копался в Интернете, выуживая «шедевры» народного творчества для своей будущей книги. На одном из бесчисленных форумов, где население изгаляется в жанре «кто во что горазд», он напал на следующий перл:

Кацапы

Хто такой есть кацап? Спрашиваем мы, кацапы, сами себя. Кацап – это в первую очередь такой нах чилавек, каторому фсё похую, кроме Родины. Родину настаящий кацап любит больше всиго. Патаму, что за ниё можна ахуенно умиреть. А умирать кацапы любят патаму, что настаящий кацап панимает, что жить на самом деле ваапче смысла нет. И если фсяким буддам нирусским это приходит после прасвитления, то кацапы с эфтой мыслю растут.

* * *

Эта мысль в его голове сущиствует оттого, что сознание кацапа пастаянно расшырино. Ат природы. И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. Ибо под водкой фсегда хочецца самых прастых и тривиальных вищей – бабу, приключений, ищо водки итп.

Кацапы – люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире – СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы захуярить ими апять жы Пиндосию. Тем самым кацапы аткрыли вечный перпетуум мобиле, но не хвастаюцца. Пачиму? Патаму что им пох. Они и ни на такое спасобны.

Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и заибались. Типерь у них на валне новый праэкт – Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни хуя ни смущаясь, внидряют его.

Абычна, кстатти, парадоксальность кацапскаго мышления замичают кацапские мыслители никацапскаго праисхаждения. «И гений, парадоксав друк…» – это Пушкин А. С. «Мёртвые душы» – эта Гоголь, хохля. Хотя есть и исключения. «Умом Рассию ни понять…» Вот эта точна ф дырочьку сказано, ниибацца!

Виктор Цой, ептыть, работал качигаром. Он отапливал будку сторожа ящиками, которые этот самый сторож охранял. Паскольку Цой был нихуя ни русский, он с данного факта весьма хуел. А вот настащий кацап не хуел бы, а пил бы со сторожем водку и говорил на разные темы.

Кацапия – сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР – идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и дахуя причом. Парадокс? Нихуя. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.

Хоть Пиндосия жывёт жырно, кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!

Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсё следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ебанай матери Казахстанию? Лёхко! Пиздануть самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? Нехуй балавацца! Ани могут фсё!

По ибанутости с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг! У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но (!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель – счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и неграм добро.

Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя. Ибо ф каждом из нас сидит кацап. Ни сдавайтесь.

Ом мани! Падме хум, блять.

«Редкий шедевральный образец, – в возбуждении потирал Алекс руки, – хоть сейчас на конкурс постмодерного фольклора – литкузнец-малоросс нашу блоху подковал. Чисто метафизика».

Это была его последняя мысль в жизни – в этой жизни. И последнее, что он прочёл за миг до перехода в следующее состояние. «Весьма символично», – успел он подумать, практически уже с той стороны…

В следующее мгновение в его мозгу что-то взорвалось, полыхнуло адской болью, и он потерял сознание.

А ещё мгновением позже увидел себя съехавшего со стула, распластавшегося на обожаемом Верой белом пушистом ковре, с рукой, откинутой в нелепом приветствии, и не соответствующей торжественности момента перехода в другой мир плотоядной улыбочкой на застывших устах, казалось бы говорившей: «Ну и что ж, что я умер?! Во-первых, всё относительно… Во-вторых, до меня умерло уже столько народу, что нельзя считать смерть чем-то бесчеловечным, скорее наоборот. В моём случае я почти не возражаю».

Отпевали Лёшу (Алекса, как его называла жена, считая это имя шикарней и значительней плебейского «Лёша») в церкви на Никитской, в той самой церкви «Большое Вознесение», где венчался Пушкин, у которого в самый момент благословения погасла венчальная свеча. Народу набилось довольно много – у Лёшиной жены было полно светских подруг (они же клиентки процветающего в Жуковке салона красоты), подруг вполне успешных, как правило, с богатыми мужьями или любовниками. Но были и одиночки, для которых подобное мероприятие могло оказаться счастливой оказией на пути к перемене их социального статуса.

Да и сам Лёшка был когда-то преуспевающим бизнесменом, щедрым на всяческие застолья и праздники, и, как казалось со стороны, лёгким, прыгающим по жизни кузнечиком. Правда, всё это было в прошлом, последние же пару лет его практически никто не видел. Но время летит так быстро, и воспоминания о людях так мешаются с реальностью, что ещё через пару-тройку лет никто уже точно не сможет вспомнить, три, пять или сколько там лет назад он отчалил на другой берег.

Некоторые из присутствующих действительно скорбели – грустно было потерять этого гостеприимного хозяина, честного собутыльника, балагура и неуёмного любителя женского пола. Другие пришли из любопытства и разглядывали теперь тех, что скорбели, дабы обсудить их потом при случае. Для некоторых барышень-дам это и вовсе был повод для светского выхода, они до деталей продумали не только свой туалет и макияж, но и выражение лица – достойно-печальное, без слёз и всхлипываний. Многие были в тёмных очках – это позволяло скрыть истинное выражение глаз, а также стрелять последними в поисках возможного партнёра, ведь окружение почившего было, что называется, хоть куда, к тому же в самом «нужном» возрасте – от сорока до шестидесяти.

В общем, событие было из тех, где, по негласному мнению тусовки, «было что ловить».

И потом, кто сказал, что похороны не светское мероприятие? На Западе даже целое направление в моде возникло – похоронное, – все ведущие дизайнеры приобщились. Недаром же хоронят по категориям и классам, от высшего до общей могилы.

Нашего хоронило не официальное учреждение, а значит, на высшее он не тянул, но вот на первое-второе запросто.

Репутация у покойничка была та ещё, но этим он и привлекал толпу – как при жизни, так и на момент «последнего прощания». И каких только разговоров в ней не было, в этой толпе… И выражение лица у почившего некоторые находили глумливым. И про бесконечные связи его рассказывали и озирались, вычисляя в толпе бывших и настоящих любовниц (ну почти настоящих, учитывая нынешнее состояние героя), а также жену и детей. И рассказывали всякие глупости по поводу обстоятельств смерти – то ли жена его в очередной раз застукала с любовницей, то ли, наоборот, он жену… А некоторые и вовсе предполагали «сознательную» смерть, мол, наложил на себя руки из-за бабы, которая его бросила. Кто-то смутно припоминал о каких-то трагических обстоятельствах, связанных со смертью то ли ребёнка, то ли любимой собаки.

Да и с бизнесом всё было не так просто – деньги ведь у нас легче заработать, чем удержать. К тому же с каждой новой властью они меняют владель цев. Тут, как говорится, кто не успел, тот опоздал.

Говорили, что покойного нашли распростёртым на полу в обнимку с телефонным справочником, на обложке которого было выведено чёрным фломастером «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ» и двоеточие (врали, конечно, просто он однажды выкинул такую шутку). Книжку, говорят, дико непотребную писал, типа фольклор.

Обсуждали и попа, обслуживающего отпевание. Из бывших артистов, удостоившийся ЯВЛЕНИЯ и уверовавший в одночасье, – такое сейчас случалось с деятелями культуры чуть ли не ежедневно, спрос на «духовку» рос не по дням, а по часам, и с невероятной скоростью нарисовывались тёмные личности, провозглашавшие себя ясновидящими, новыми мессиями, излечивающими тела и души. А этот ещё прославился и своим интервью в каком-то патриотическом эфире: «Если б моя дочь привела африканца в качестве мужа, я отвёз бы обоих на 30-й километр, в лес, и расстрелял бы из ружья, к чёртовой матери!.. Ну, против я смешанных браков с африканцами! На биологическом уровне против!..»

* * *

Колоритная фигура, одна из многих.

Эх, жаль, самого покойного не было в этой толпе, уж он бы веселился и сплетничал больше всех – а то как же! В последний-то раз и не покуражиться! Он бы такой возможности на собственных похоронах точно не упустил! Когда ещё представится случай! Жаль и то, что он не мог позволить себе сейчас выступить в роли кого-нибудь из «высоких» проходимцев – Гришки Распутина или, на худой конец, Кашпировского – и провести сеанс массового гипноза! А ведь в данной ситуации у него были для этого все возможности… И в Храме Господнем вполне могли бы произойти не очень приличествующие случаю действия… Но, не позволено!

Жаль, что и речь он не мог произнести над гробом – в ней бы нашлось место многому. И ситуацию сегодняшнюю описал бы, и прогнозы кое-какие бы сделал – ему сейчас, сверху-то, далеко вперёд видно. Помог бы кому-то глупостей избежать, быстро исправить ошибочку, отозвать с виду невинный доносик, чреватый парочкой разрушенных жизней. Иному помог бы деньжата сохранить, объяснив, что экономистов придумали метеорологи, чтобы не было так уж одиноко. Кого-то подтолкнул бы под руку, чтобы старушке матери позвонил, да и мало ли что ещё… Но не положено!

Всё, что мог позволить он себе сейчас, так это выставить на всеобщее обозрение свою неизменную ухмылочку.

Но и усмехаться себе в ус не всякому в России дано. Ведь маятник русской души, по классику, раскачивается от агрессивной угрюмости к истерическому веселью. А посередине – мертвецкий сон разума. Русский мужик – это ведь или бомба, или запой. А народ русский, как известно, склонен к оргиям с хороводами.

А у нашего покойничка усмешка имела массу оттенков (когда он был ещё живым, конечно), от спокойной прохладности, обдающей собеседника таким ледяным презрением, что тот больше рта раскрыть не осмеливался, до заразительного смеха, на который невозможно было не отозваться. И неважно, что в промежутках между едкой иронией, понимающим смешком и откровенным издевательским хохотом он умудрялся всё с той же улыбочкой на устах раз за разом вспарывать себе живот, как камикадзе-завсегдатай, и с проворством матроса наматывать собственные кишки на локоть. Этого-то как раз никто и не знал. Ну, почти никто…

Теперь Лёшка, наблюдая за клубившейся вокруг его гроба толпой, констатировал, насколько меньше в ней сочувствия, чем любопытства. От этого было немного обидно. Но тут же стало понятно, что во все времена и во все эпохи, даже на прощаниях с великими, большей частью толпились любопытствующие, а не горюющие. И дело здесь не в личности почившего, а исключительно в свойстве любой толпы превращать какую-никакую индивидуальность в подобие барана, примкнувшего к стаду. Недаром ведь у Чехова: «…хочешь быть нормальным – иди в стадо». А в данной толпе ни одного ненормального не было. Ну, за редким исклю чением, Костя, вон, например. Или тот же Семён.

Но с другой стороны, кому сострадать-то?! Умершему? Уже поздно. А близким… так ведь пришли не ради них. Собственно, и не ради него. А в основном порадоваться, что это ещё не их очередь. Да на других поглазеть, невольно вычисляя, кто будет следующим… Ну и обязательно шикарные поминки – посмертные «презентации», на которые повезут сразу после кладбища, – отзывались приятной теплотой в сердцах и желудках.

А вот и его лучший друг, с пелёнок можно сказать: их родители дружили и жили в одном дворе, в Замоскворечье. Сенька прилетел вчера из Калифорнии, где неплохо пристроился в Силиконовой долине. Специально на похороны. Этот страдает по-настоящему – любил Лёшку пуще брата родного, только из-за него и на отъезд когда-то не решался – целых пять лет просидел с готовым приглашением в кармане. Лёшка в конце концов сам же его и вытолкал – понимал, что его будущее там, а не здесь. Сенька вообще трудно решался на перемены; как говорила его хитрющая бабка, сначала не втолкаешь, потом не вытолкаешь.

Бабка Сенькина по отцу была, пожалуй, самым колоритным персонажем из их общей молодости. Звали её Раиса Моисеевна, но родных она заставляла величать себя другим, даденным ей при рождении именем – Ривка-Малка, – что вызывало у мальчишек приступы безудержного смеха в кулак. Сенька, а за ним и Лёшка звали бабушку просто «ба-у-шка», превратившееся в дальнейшем просто в «башка». Разговаривала она в присущей только ей манере – вещала, как пифия, но с различимыми еврейскими интонациями и картавым «р», – и всё больше сентенциями, превращавшимися потом для обеих семей в афоризмы – её цитировали на все случаи жизни. Провоцировать её на всякие «неприличности» было для мальчишек любимым занятием.

– А правда, башка, что евреи все кастрированные? – начинал с невинным видом Сенька, так как только вчера на перемене именно это утверждал главный лоботряс и второгодник из их класса Шурка-Фикса.

– Не кастрированы, дурень, а обрезаны! И это совсем не одно и то же – даст Бог, когда-нибудь сам поймёшь р-разницу, – хитро прищуривалась башка.

– А зачем их обрезают? – вступал Лёшка.

Ривка-Малка на мгновение задумывалась, отряхивала мучные руки о фартук и задумчиво переводила взгляд куда-то вверх:

– Ну во-первых, как говорит наш раввин, это красиво…

Подзатыльников от неё перепадало мальчишкам больше, чем от остальных родственников, вместе взятых. Те, и с одной, и с другой стороны, были постоянно заняты – работали, торчали в бесконечных командировках, – на детей оставались только выходные. В такие дни обеими семьями шли гулять в парк, закармливали мальчишек мороженым, отпускали кататься на аттракционах. А Ривка-Малка за это время умудрялась приготовить на всю ораву обед – супчик куриный с домашней лапшой, селёдочку под шубой и обязательно какой-нибудь сладкий пирог, с курагой, например.

Говорят, что ностальгия в большой степени держится на воспоминаниях о еде, которую ты любил в детстве, о запахах, витающих над тарелкой с твоим любимым супчиком с клёцками или жарким с хрустящей картошечкой и соусом, который потом можно собрать румяной корочкой хлеба. А какую ностальгию вызывало так называемое кусочничество, то есть поедание во дворе хлеба с маслом, посыпанного сахаром, когда у всей остальной ребятни текли слюнки, независимо от того, были они сыты или голодны, – этакий коллективный сеанс кулинарного гипноза.

И потом, за обедом, когда оба семейства обменивались мнениями о происходящем в стране, используя для этого, как было принято, эзопов язык, бабка «лепила» всё, что думала, прямым текстом, заявляя, что сейчас не 37-й, рябой сдох и рот ей никто не заткнёт, всё равно во дворе её считают «сбрендившей жидовкой», и она намерена воспользоваться этой репутацией на все сто. Родители делано закатывали глаза к потолку, втайне получая огромное удовольствие от её язвительных комментариев, и умоляли детей не слушать, а главное, не повторять этой «антисоветчины» в школе.

Собственному сыну, то бишь Сенькиному отцу, очень любила вопросики задавать: «Ты уверен, что ты именно ЧЛЕН этой партии? А может, женский орган? Тоже хор-р-оший, только применение другое. Пассивное».

Когда Лёшке с Сенькой было лет по тринадцать-четырнадцать и к ночным поллюциям прибавились утренние неожиданные эрекции, которыми они гордились, принимая их за признак мужества, всевидящая бабка сказала им как-то, вроде невзначай, что, мол, не всё то солнце, что по утрам встаёт. Эти слова стали впоследствии их любимым паролем.

Несмотря на полную несхожесть натур, мальчишки друг друга обожали, и каждый знал про другого практически всё. Такие дружбы – с детства и на всю жизнь – настоящий подарок судьбы, поважнее всех любовей будут.

Похоже, Сенька в его смерть до сих пор не верит. В сторону гроба смотреть боится – уставился сухими глазами в пространство, только кадык на тонкой шее судорожно подёргивается.

Вон к нему подошёл распорядитель, просит сказать последнее слово. Как самого близкого друга. Тот не понимает, чего от него хотят. Распорядитель берёт его за локоть и подводит к возвышению, на котором стоит гроб.

Сенька, неловко взобравшись на посмертный пьедестал, застывает на какое-то время в прострации, потом неуверенно косится на уложенного в последнюю колыбель закадычного дружка.

Лёшка лежит, профессионально намакияженный ловкими руками гримёра, расчёсанный, с идеальным пробором, но всё с той же ухмылкой на подкрашенных губах, не поддавшейся никаким усилиям дорогостоящего специалиста.

На Сенькином лице выражение испуганной растерянности сочеталось с гримасой боли – ему никак не удавалось совместить это неподвижное чужое тело с образом своего неугомонного дружка. Это-то детское выражение на конопатой физиономии Семёна и спровоцировало покойного на последнюю, уже потустороннюю шутку, и он, несмотря на все запреты, не смог удержаться – щекотнул Сеньке крошечную, но очень важную зону в мозгу, в левом полушарии, отвечающую за воображение. А дальше уж всё покатилось само собой…

Семён вдруг ясно увидел, как покойник открыл левый, абсолютно живой синий глаз и медленно заговорщически-значительно подмигнул ему. Потом, слегка высунув язык и крякнув от напряжения, перевернулся на живот – брюки у него оказались спущенными, и мраморные ягодицы засияли потусторонним светом в полумраке церкви.

Сенька судорожно сглотнул и в ужасе огляделся – похоже, никто ничего не заметил. Все смотрели на него, Сеньку, в напряжённом ожидании речи.

Сцепив зубы и сжав кулаки от напряжения, он ещё раз опасливо заглянул в гроб – на этот раз Лёша, как и положено в его состоянии, лежал в классической позе нормального покойника, на спине, с плотно закрытыми глазами и сложенными на груди руками. И эта, соответствующая всем законам жанра и выверенная веками поза усопшего показалась вдруг Сеньке какой-то наглой насмешкой над всеми живыми, собравшимися хоронить его друга.

Тут Семён, неожиданно для самого себя, открыл рот и заговорил. Вернее, как он понял мгновением позже, его устами заговорил Лёша – своим собственным, многим здесь хорошо известным, чуть с хрипотцой голосом.

– Я умер – и сразу стал значительным! – В тоне звучала насмешливая торжественность. – Теперь у меня есть особая примета – мёртв! Вот он, самый короткий и надёжный путь «приобрести положение», пусть и горизонтальное! Сколько же всяких слов обо мне сейчас будет сказано – только свежие покойники и картины, вывешенные в музеях, слышат такое количество и разнообразие глупостей… – Сенька обвёл присутствующих полубезумным взглядом и продолжил свою ёрническую надгробную речь: – А каким интеллигентным человеком я выгляжу сейчас, каким вдумчивым! А как лежу!! Поза, которая так нелепа в жизни, становится такой естественной для покойника. Только теперь это называется не «встать в позу», а «лечь в позу». И наконец-то сбылась мечта моей мамы – её сын выглядит достойно, да что уж там – потусторонне-торжественно. Это неважно, что значительным и интеллигентным я стал выглядеть только в гробу: лучше поздно, чем никогда! Известно ведь, что не каждому жизнь к лицу. Некоторых смерть красит больше. – Следующий кусок речи Сеня и вовсе произнёс белым стихом, встав в позу певца, исполняющего арию Ленского:

Но как же я уйду?!

Ведь я ещё не все приличия нарушил!

Не всё назвал своими именами!

И не додумал массу важных мыслей!

Не всем успел пропеть я правду в уши

И не сплясал кадриль среди гробов! —

Сенька переступил с ноги на ногу, поменял позу и, забыв закрыть рот, театрально воздел руки к потолку (в его случае, к сводам церкви) и завыл опереточным речитативом: – Фиаско, когда оно смертельно, ведь может быть великим! Ну не великим, так хоть величественным… А?! – оттопырил он по-клоунски ухо, как бы прислушиваясь к нарастающему ропоту. – Вы не согласны?! Ну, хорошо, пусть будет просто величавым… ха-ха-ха… – В этом месте Сенька резко замолчал с приоткрытым ртом, как если бы забыл текст. И вдруг заорал на всю округу и почему-то с грузинским акцентом: – Катарсиса ха-ачу, да?..

В церкви наступила абсолютная, почти свистящая тишина, в которой колокольчиком прозвенел весёлый детский смех. Это была Леночка, одиннадцатилетняя Лёшина дочь. Её мать Вера попыталась закрыть девочке рот рукой, но ребёнок продолжал фыркать и хрюкать сквозь мамину ладошку от душившего её смеха.

Сенька вздрогнул, как если бы его толкнули в бок локтем и разбудили, задремавшего и слегка всхрапнувшего, посреди спектакля. Он выдержал вполне театральную паузу и заговорил снова, теперь уже своим голосом:

– Это абсёрд! В смысле, абсурд! Смириться с этим нельзя! И не будем! – Он угрожающе потряс кулаком в сторону скорбящих: – От нас ушёл милейший шалун и проказник в самом расцвете сил. – «Боже мой! Что я несу?» – подумал Сенька, но остановиться не мог. – Великий бабник! Алкоголик-разночинец! Гусар! А как злоупотреблял он нецензурными словами полового значения: не сквернословил – пел. – Сенька изо всех сил старался взять вверх над своим языком, даже попытался его прикусить в прямом смысле слова, но только поперхнулся – язык жил своей жизнью, вертясь во рту сам по себе и не подчиняясь никаким приказам его обладателя. – Сколько же он оставил после себя женщин, которые хотели ему принадлежать! А мужчин, которые хотели от него избавиться! И ничего, что он был небольшого роста, – величие человека заключается не в его размерах, а в широте душищи и глубине умища! – Тут он, как артист немого кино в самой решительной сцене, страшно завращал глазами, призывая присутствующих прочувствовать всю значительность момента. – А посмотрите, каким молодцом он вышел из жизни – этой школы всеобщего долбоебизьма и научного абсурдизьма, как почивший сам выражался. – И он царственно протянул указующий перст к лежащему в гробу. На следующей фразе голос Сеньки повысился до трубного иерихонского гласа: – О, как бессмысленно всё и беспощадно! А вы, собравшиеся здесь, ничтожны и смешны – ему едва ли достаёте до колена!

Церковь наполнял всё более откровенный шёпот, там и здесь начали раздаваться сдавленные смешки.

В этот момент к Лёшиной вдове протиснулся какой-то незнакомый тип. Он был с шиком, но грязно одет – кашемировое, когда-то песочного цвета пальто в пол, белый шёлковый шарф в жирных пятнах, на ногах – дорогого лака, давно не чищенные туфли, явно сшитые на заказ. Из кармана пальто торчала засаленная вязаная шапчонка. Чёрные, цвета воронова крыла, волосы топорщились на макушке. Брови, как нарисованные, грозно сходились на переносице и запущенными стрелами разлетались к вискам.

«Прямо бомж какой-то, водевильный, – подумала Вера. – Каких только приблудных не было в окружении моего мужа!»

Персонаж же, при всей своей нарочитой бомжеватости, источал некую гниловатую пикантность, тухлый душок порока, о котором порой мечтают даже добропорядочные свежие вдовы.

Типок этот, наклонившись и взяв её под локоток железными пальцами (при этом от него пахнуло какой-то тошнотворной гадостью, но не перегаром, как можно было ожидать, а смесью тухлых яиц и козлиного стойла), горячо зашептал ей прямо в ухо:

– Эк, как его куролесит! Того и гляди, в пляс пустится. Гнать его надо отсюдова в шею – всю мероприятию тебе испортит.

– Так… ведь это друг, – усомнилась Вера. – Самый близкий.

– Какие там друзья… в его-то положении. Да и веры он не нашей, друг энтот. Только посмотри вокруг – сплошная святость! А этот – чёрт нерусский… И ва-аще, нечего ему было из своей Пиндосии сюда тащиться – без него бы обошлись. А ты, если что, всё на меня вали – типа, бес попутал. Чисто-конкретно. Зы-ы…

И тут случилась совсем уж абсолютная дикость – мерзкий тип своим огненным языком, как раскалённым жалом, лизнул её в ухо. А может, ей только показалось? В ТАКОЙ момент! В ТАКОМ месте! Это было немыслимо. Она осторожно покосилась на соседа, но тот стоял, ухмыляясь как ни в чём не бывало.

Надо сказать, что Вера в глубине души была согласна с вышесказанным – Сеньку действительно куролесило, и высокий обряд отпевания грозил по его милости превратиться в балаган.

Она незаметно подозвала распорядителя и прошептала ему что-то на ухо. Тот кивнул в ответ и, приблизившись к возвышению, ухватил Сеньку за рукав, попытавшись стащить его оттуда.

Но не тут-то было! Семён гневно выдернул руку (при этом рукав пиджака треснул в пройме) и, взбрыкнув ногой, угодил распорядителю в ухо. Последний среагировал и, поймав Сенькину ногу, дёрнул изо всех сил. В руках у него остался чёрный начищенный ботинок, а Сенька, дрыгнув напоследок ногой в бледно-зелёном носке с Микки Маусом на лодыжке, изо всех сил вцепился двумя руками в гроб с усопшим, как бы приготовившись дать отпор всякому, покусившемуся на… он сам точно не знал на что.

– В мужчине всегда должна наблюдаться лёгкая небрежность – либо ширинка расстёгнута, либо рукав в говне… Но этот!!! В зелёных носках с переводными картинками – настоящий лох! – прокомментировал чёртов бомжейка хорошо поставленным голосом на всю церковь.

* * *

В этот момент у всех присутствующих в помещении, включая батюшку, вдову, ребёнка и друга Сеню, случилась прямо-таки массовая галлюцинация – в спёртом, пропахшем ладаном воздухе церкви появился, как бы надутый некой дурашливой волей, огромный мыльный пузырь, а в нём усопший – голый, с ехидной улыбочкой на устах, верхом на белом коне. Картинка переливалась всеми красками и была как живая.

Все так и застыли с поднятыми головами.

– Пирдуха-а! – завопил вдруг Сенька на весь храм.

– Ха-а, ха-а, – ответило ему эхо.

– Я имею в виду, конечно, пир духа, если кто подумал не то… – Он отцепился от гроба, только чудом не опрокинув последний, и, с трудом удержав равновесие, попытался придать лицу выражение скорбной значительности.

Затем Семён вытянулся по стойке «смирно» и, взяв под несуществующий козырёк, зачем-то встал в караул.

Но лицо его спокойным оставалось недолго. Оно вдруг сморщилось, как резиновое, и из глаз, точно у клоуна в цирке, брызнули слёзы.

Следующим номером оказался категорически несоответствующий моменту зевок – рот его судорожно раскрылся и никак не хотел захлопываться.

Семён неимоверным усилием воли всё-таки заставил себя закрыть рот.

Глубоко вдохнув носом воздух и заполнив им все лёгкие, он задержал дыхание – в течение нескольких секунд ему удалось не произвести ни звука. Потом, как учила йоговская дыхательная гимнастика, попытался спокойно выдохнуть, и не смог – воздух отказывался возвращаться наружу. Сенька почувствовал себя как ныряльщик, ушедший на слишком большую глубину, не рассчитав возможности своих лёгких: глаза его от усердия выпучились, лицо мучительно покраснело. Он жестами попытался объяснить присутствующим, что с ним происходит, и позвать на помощь – ему нужен был хороший хлопок по спине. Но все, похоже, решили, что этот идиот продолжает свою оскорбительную для всех присутствующих, включая покойника, буффонаду. Сенька в отчаянии сделал пару приседаний, потом постучал себя кулаками по грудной клетке, пытаясь снять спазм, – со стороны это выглядело неким подобием папуасского танца.

Бомж в кашемире внезапно отделился от толпы и полез на возвышение.

Первым делом он въехал Сеньке между лопаток, в результате тот громко икнул и со свистом выпустил наконец из лёгких воздух. Больше дышать он не осмеливался и, в детском испуге запечатав себе обеими ладонями рот, застыл в полном оцепенении, совершенно не понимая, что ему делать дальше.

– Что творим, россияне! Кого погребаем?! – взвыл смрадный гаер. – Предлагаю в его честь битву на фаллосах! – обратился хулиган к присутствующим. – Есть желающие?!

* * *

По рядам прошёл шорох, и послышался многозначительный кашель.

Батюшка, с кадилом в руке смиренно ожидавший своей очереди в «последнем действе», от ужаса скосил к носу глаза и даже чуть пригнулся, стараясь стать незаметнее, только бы это отродье не обратилось к нему со своим гнусным предложением. «Отродье» же только и сделало, что кратко глянуло в его сторону, и у святого отца случился острый приступ «медвежьей болезни», отчего ему пришлось срочно покинуть помещение.

– А ты, клоун? – повернулся богохульник к Сеньке. – Готов сразиться? На фаллосах? Как на саблях!

Сенька, не отнимая рук от лица и испуганно вытаращив глаза, отрицательно покачал головой.

– Ну и зря! Зрелище могло бы быть ослепительным! Уверен, дамы бы подивились. И я тут вижу парочку достойных. Дам, в смысле. Из тех, кто берет чашечку двумя пальцами, оттопырив мизинчик, а фаллос-тта – двумя руками, с захватом. Нууу!!. – опять взвыл ряженый опереточным голо сом. – Не стесняйтесь! Возможность – из редких!

– Да что ж это такое, – раздался в толпе присутствующих чей-то негодующий голос. – Забыли, где находитесь?! Это же Божья обитель! Человека в последний путь провожаем!

– А я о чём?! Так как неизвестно ещё, как ТАМ встретят, проводить-то уж точно надо с почестями!

Гадкий тип вдруг вложил крендельком два пальца в рот и свистнул пронзительно и переливисто.

Затем хлопнул в ладоши, отбил, как только что Сенька, ритм на груди и на ляжках и пошёл вприсядку, далеко вперёд и в стороны выбрасывая ноги, подмигивая и корча рожи. При этом он умудрился разинуть огромную красную пасть, полную золотых зубов, и, неприлично трепеща языком, заверещал дурным голосом на всё помещение:

Эх, яблочко, да с голубикою,

Подходи, быдляк, глазик выколю.

Глазик выколю, другой останется,

Чтоб видал, говно, кому кланяться.

В толпе кто-то свистнул в ответ.

Все мыслимые рамки приличий были нарушены – похороны таки превращались в балаган.

У вдовы выступили на глазах слёзы возмущения. Леночка хохотала в голос.

Сенька, всё ещё торчавший рядом с гробом на возвышении, обведя собравшихся затравленным взглядом, взмахнул руками, как бы пытаясь ухватиться за пустоту, но вместо пустоты схватился за собственную голову и ринулся сквозь толпу прочь, на воздух.

Вслед ему вылетел ботинок.

* * *

На дворе загибалось лето. Казалось, пыльный август надоел уже сам себе и вовсю заигрывал с тучками, пытаясь уговорить их пролиться. Небо было затянуто дымкой, и солнце висело на нём катарактным глазом.

Маленький дворик при церкви, посыпанный гравием, с пожухлыми цветами по периметру зелёной ограды, выглядел вполне запущенным. Скамейка в дальнем углу, прямо под открыточной берёзкой, была пуста, если не считать пары голубей, топтавшихся на её спинке и уютно гугукавших. Перед Сенькиным носом беззаботно трепетала слюдяными крылышками стрекоза.

Всё выглядело таким мирным и невинным, таким несоответствующим происходящему в этот момент в церкви и его, Сенькиным, душевным терзаниям, что почудилось ему, будто спал он и видел дурной сон. А теперь вот очнулся в этом мирном дворике, присел на лавочку и с улыбкой вспоминает этот глупый подростковый кошмар, свою идиотскую речь и тело в гробу, неподвижное и такое чужое.

Ну, конечно же никто не умирал!!! А тем более его Лёха!

Но уже в следующее мгновение он понял всю неотвратимость происходящего – там, внутри, постамент, заваленный цветами, этот страшный, выстланный белым атласом пенал на нём и навеки застывший друг – в нём! Торжественный этот ящик через некоторое время закроют крышкой, отвезут на предназначенный для этого кусок земли, утыканной крестами и чёрно-белыми глыбами с бессмысленными надписями, и опустят в яму. И яму эту забросают землёй. А Лёшка был клаустрофобом и не раз брал с Сеньки слово, что, в случае если он первым «отбросит копыта», тот обязательно кольнёт его булавкой за ухом, чтобы убедиться в «окончательном диагнозе» и не дать закопать его живым. «А то представляешь, если вскрытие покажет, что покойный спал!» – типично его шуточка. Про булавку-то Сенька и забыл. Но не хватало ещё после устроенной им клоунады у гроба вытащить булавку и начать у всех на глазах колоть ею бездыханное тело!

Го-спо-ди!!! Неужели это ВСЁ?! И мир остался без Лёхи! А в его собственной жизни появится та самая чёрная дыра, мёртвое безвоздушное пространство, заполненное НИЧЕМ, наличие ко торого он просчитывал в своих научных лабора ториях.

Сенька взвыл, как собака, которую пнули ботинком под рёбра, воздев руки к небу и раскачиваясь, как арабская женщина в тяжёлом горе, завопил шёпотом:

– Ну почему он?! Кто угодно, только не он… – И, сделав бессмысленный круг по двору, рухнул на скамейку, обхватив голову руками.

Так он сидел некоторое время, всем своим видом являя миру беспросветное отчаяние.

Потом поднял залитое слезами лицо к небу:

– Лёха!! Ну, как ты мог??!! Негодяй! Ни с того ни с сего! Это ж нечестно… У… у… у… – снова завыл Сенька, грозя кулаком в небо. – Почему его?! Как будто мало подлецов на свете! Начать хотя бы… с этого… – он задумался на мгновение, – с бен Ладена!

И тут откуда-то сверху, как если бы некая космическая радиоточка была подвешена прямо в кровле берёзки, раздался насмешливый голос с хрипотцой, который Сенька узнал бы, даже пребывая в тифозной горячке.

– Вот, только твоих советов тут и не хватало! Ну просто интересно, и КОМУ ты грозишь, Семёныч?! Думаешь, тебя тут кто-нибудь испугался? И перестань выть, как баба. Подумаешь, умер-шмумер…

Сенька так и застыл с поднятым кулаком. Он почувствовал, как у него зашевелились рыжие вихры на поверхности черепа. Испуганно озираясь, он зачем-то помахал рукой над головой, как бы отгоняя муху. Потом заглянул под скамейку.

– Не там ищешь, Сэмэн, – хрюкнул голос.

– А где? – растерянно спросил Сеня и тут же спохватился: – А?! Кто это?! Откуда?!

– От верблюда… Сверху я.

– Ты?! – Сенька задрал голову к небу. – Где?! Ничего не вижу… Отвечай! Это т… ты?

– Да я это, я… Совсем сбрендил? Не узнаёшь?

– Сбрендил, – констатировал Сенька. – Вот именно сбрендил. Делириум тременс, безалкогольный. Галлюцинации. Слуховые.

– Пока только слуховые… – констатировал голос.

Сенька хлопнул себя по ляжкам, вскочил и, дважды обежав скамейку, присел снова, теперь уже на самый краешек. Потом подёргал себя за вихры и потряс головой. Протёр глаза.

– Да, не нервничай ты так… – продолжал голос. – Это всего лишь я, друг твой Лёха. Вернее, моя метафизическая реальность.

– Такой не бывает, – автоматически отреагировал Сенька, но тут же спохватился, что разговаривает с пустотой. – Кто?! Ты?! Где?! Ты не умер?!

– Да умер я, умер. Это дух мой с тобой разговаривает. – Теперь в голосе явно слышался дурашливый пафос. – Свободный и неприкаянный. Скажи опять, что у вас, математиков, чего нельзя посчитать, того и нет…

Сенька принюхался – в воздухе явно запахло Old Spice, любимым Лёшкиным одеколоном. И во рту он тут же почув ствовал вкус Jack Daniels – его же любимый сорт виски.

Сеня сглотнул слюну.

– Лёха! Умоляю! Покажись! – взмолился Семён. – Не своди с ума!

– Не могу. Не положено.

– Кем не положено?

– Сам не знаю кем. Не положено, и всё тут.

– Небось опять одна из твоих штучек! И в гробу вон ворочался. И чёрт-те что нёс моими устами! И номера же у тебя…

– …смертельные. В прямом смысле слова.

– Это, Лёха, жестоко.

Раздался тяжёлый, явно нарочитый вздох.

– А сковырнуться вот так, как ты справедливо заметил, ни с того ни с сего – это не жестоко?! И смотреть на всех вас теперь отсюда, сверху?.. И увидеть всё то, чего раньше не видел?.. Из всех щелей такое повылазило… Приличных душ – раз, два и обчёлся. Поговорить не с кем… после смерти Ганди. Разве что с тобой.

– Правда, похоже что он… – сказал сам себе Сенька и покрутил головой. – А где ты, Лёх?!

– Где, где… Везде… Но в основном наверху. Озираю просторы.

– Ну, знаешь! – Сенька собрал всю решимость, на которую был способен. – Если ты – это действительно ты, тогда покажись! Материали зуйся!

– Соображаешь, что говоришь? Как это дух может материализоваться? Не положено! Здесь свои правила. Небесный устав.

– Да ладно, «не-по-ло-о-жено»! Как будто ты всегда делал только то, что положено. Ни за что не поверю, если не увижу своими глазами! Отпросись у них там. Хоть на галлюцинации!

– Отпросись… Тебе что здесь, урок физкультуры? Так бы тут все поотпрашивались!

В воздухе повисло молчание. И тут Сеня, сложив руки в молитвенном жесте, медленно сполз со скамейки на колени:

– Э… Ну это уж ты того… слишком…

– Ну, ладно, ты же знаешь мой принцип, если нельзя, но очень хочется, значит, немножко можно. Чем чёрт не шутит! Зажмурься!

Сенька честно зажмурился, прикрыв для верности глаза ладошками.

Лёшка непринуждённо, как если бы стоял там уже давно, вышел из-за берёзы:

– Можешь открыть глаза.

Сеня открыл один глаз, потом другой и, увидев перед собою Лёшку, снова зажмурился.

– Ну что, теперь своим глазам не веришь? Поднимайся давай, нечего в пыли коленки полоскать.

Сенька разом распахнул оба глаза и, покачиваясь, держась за землю, за скамейку, поднялся на ноги.

Затем сделал неуверенный шаг в сторону Лёши и осторожно протянул руку, пытаясь его потрогать. Рука наткнулась на невидимое препятствие.

– Да не лапай ты меня, – фыркнул Лёшка, передвинувшись ровно на такой же шаг назад и не выказав при этом никакого видимого усилия, – Фома Неверующий. Мало тебе, что ты меня видишь и слышишь. Повторяю, я сугубая метафизическая реальность и преподношу тебе эту реальность в ощущениях. Понял?

Сенька открыл было рот, но, так и не придумав, что сказать, закрыл его обратно.

– Самолёт летит,

Колёса стёрлися,

Вы не ждали нас,

А мы припёрлися! —

неожиданно затянул Лёшка частушку.

Затем, слегка подпрыгнув и на мгновение зависнув в воздухе, опустился на землю и выписал ногами несколько кренделей, как если бы собрался сплясать «барыню».

– Лёха-а-а… – хрипло проклокотал Сенька, с трудом вытолкнув воздух из гортани. – Если ты здесь, то кто же тогда там? В этом… в гробу?

– Там тело моё бренное. Оболочка, выставленная на обозрение любопытствующим. Профанация. Я ведь даже не крещённый. А при жизни ни в Бога, ни в чёрта не верил – атеист сраный. Но распоряжений отдать времени не случилось. Раз, и отбросил копыта в одно мгновение.

Сенька, находившийся в состоянии полного оцепенения, не в силах произнести ни звука, так и стоял, вытаращив глаза и бессознательно придерживая рукой челюсть, чтобы не отвалилась.

– А неслабую ты речугу толкнул, – продолжал Лёшка. – Хочется спросить тебя на чисто русской латыни: и не стыдно тебе было такое нести, бля?

– Это не я – это ты!

– Не-е-т, это подкорка твоя с моей помощью проговорилась. Мне особенно понравилось про «широту душищи» и «глубину умища», которыми предполагается возместить недостаток роста. Ну, во-первых, я хорошего среднего роста, – приосанился Лёшка. – И длина моего трупа, как опре делил гробовщик, «нормальная». А какой нежный и трепетный, даже в лежачем положении! И потом у нас сейчас, чем мельче персонаж, тем больше у него возможностей.

– Эх, Лёха! Как же ты можешь шутить в твоём положении? – выговорил наконец закадычный дружок. – Сейчас тебе должно быть не до шуток!

– Смех – это вызов судьбе. Мы смеёмся, сознавая свою беспомощность… Смеёмся, чтобы не сойти с ума, – с важным видом процитировал Лёха кого-то. – Шутить можно в любом положении. А уж в моём-то, как говорится, сам Бог велел. Так как Сам, судя по всему, большой шутник. А вот Сын его – нет. У Иисуса Христа всё есть – страдания, гнев, скорбь, доброта, любовь. У Него нет только одного – Он ни разу не пошутил. Тебе это в голову не приходило?

– Наверное, Ему было не до шуток, – предположил Сенька. – Он-то знал, чем всё кончится. А может, боялся, что если начнёт шутить, то уж не сможет остановиться?..

– Или боялся, что главное послание человечество всерьёз не воспримет. Что, собственно, и случилось, – задумчиво произнёс Лёшка. – А может, то, что могут себе позволить боги, не могут позволить Мессии? Вон ваш-то, иудейский, дык и вовсе суровый деспот. А пошутить, похоже, любил.

– Ну, это смотря с каким выражением Ветхий Завет читать!

– Да как не читай, – ухмыльнулся Лёшка. – Это ж надо было из всех бесконечных возможностей, из ничего, в котором уже было всё, сотворить такую несовершенную и, прямо скажем, малосимпатичную тварь, как человек, чья история полна крови, ненависти, преступлений и страшных несправедливостей – чем хуже, тем лучше, – да ещё уверять, что создан он по Его собственному образу и подобию.

– Большим шутником надо быть! – подтвердил Сенька.

– Ну уж, не знаю, был ли ОН шутником, с таким-то характером!

– Ну вот как это Создателю пришло в голову… интересно кстати, у Бога есть голова или ОН – одно целое? Так вот, как Его сподобило разместить органы любви и главного чуда – деторождения – в такой непосредственной близости с «грязными» органами, предназначенными для самых неаппетитных функций? Это ж каким циником надо быть, чтобы не делать никакой разницы между актом любви и физиологическим отправлением организма? Или весельчаком. – Сенька от возбуждения покраснел и размахался руками. – Ой! – спохватился вдруг он. – Может, я не ко времени сейчас со всеми этими вопросами?

– На то ты и учёный, чтоб не ко времени с вопросами. Давай спрашивай дальше.

– А может, это он из экономии, чтобы других дырок не делать? – предположил Сенька.

– Дык, никакого ж деторождения не предполагалось – тока Адам и Ева. Этта они потом уж сами додумались, что для чего использовать, – напомнил Лёшка.

Тут Сенька вдруг осознал, что происходит нечто совершенно из ряда вон выходящее, не объяснимое никакими известными ему законами, ни физическими, ни естественными: он разговаривает с покойником. Причём речь у того вполне связная, мысль чёткая, реакция быстрая (на какие темы провоцирует!) – покойники такими адекватными не бывают. И челюсть у Семёна всё-таки отвалилась.

– Закрой рот, дружок, а то вид у тебя малость придурковатый, не соответствует торжественности момента.

– А может, ты всё-таки не умирал? – выдавил из себя Сенька поразившую его догадку. – А там… – указал он в направлении церкви. – Я даже не знаю, что там… Да ещё и хулиганит, задницу голую показывает…

– Нет уж, как говорится, умер – так умер… А гаерствовать – так уж по полной программе! И вообще… каждую вещь и событие стоит подозревать в вероятности более чем одного толкования, – проговорил Лёшка, на этот раз важным голосом.

– Как это?

– А так. Я же с тобой говорю…

– Ну…

– Значит, я мыслю…

– Ну…

– А если я мыслю, следовательно, я существую. Согласно Декарту. Сознание определяет бытие. Или наоборот. Правда, в моём случае это скорее небытие… Сознание, оно ведь, как ветер, невидимо – судить о нём можно только по результатам. А результат в том, что ты со мной сейчас общаешься. И неважно, сознательно или бессознательно.

– Чёрт, совсем запутал. – Сенька задумчиво поскрёб в затылке. – А ты что-нибудь чувствуешь? Ну там… боль или жалость?..

– Всё чувствую. Только… как бы тебе объяснить… теоретически. Вот, например, чувствую сбой в эндокринно-гормональной системе – чего-то очень хочется, а чего – не помню… так, неясное томление в области позади живота и немного пониже глаз. Хотя ни того, ни другого больше не существует – фантомные боли.

– А вообще что-нибудь помнишь?

– Ну, а как бы я тебя узнал, если нет? Конечно, всё помню, даже то, что при жизни забыл. И к тому же мне отсюда сверху видно намного лучше и дальше. Кстати, в обоих направлениях – вперёд и назад.

– Да?! А будущее предсказать можешь?

– Ну, кое-что могу…

– Войны не будет?

– Войны и не прекращались никогда, ни на одну минуту, где-нибудь в мире всегда идёт война. А теперь вот СИЗИРК наступает.

– Кто это?

– Не кто, а что. Догадайся, гений хренов. Скоро накроет всех медным тазом. Финансовым.

– А… а… – догадался Сенька прочесть слово наоборот. – У нас уже поговаривают – никто не верит.

– Скоро поверят! Ка-а-к шарахнет!

– И что же делать?

– Ну тебе-то волноваться нечего. Денег у тебя больших нет, а значит, и терять будет нечего. Зато голова на плечах, а с этим багажом никакой сизирк не страшен.

– Да я и не боюсь. – Сенька замолчал. Поскрёб щёку. Потом спросил осторожно: – Ну, а ты-то?! Как тебе ТАМ? Что ты чувствуешь?

– Хм-м… – хмыкнул Алекс. – Ты ещё спроси, как я тут поживаю… как моё здоровье… имеет ли место пир духа…

– Да я не в том смысле, – смутился Сенька. – А в смысле, как вообще… ТАМ?!

– Да не знаю я. Я ещё не совсем ТАМ. Болтаюсь пока между небом и землёй, ни ТУДА не пускают, ни ОТСЮДА не отпускают. Похоже, что ЗДЕСЬ ещё не всё закончено – дали последнюю возможность прокрутить плёнку. Туда-сюда. Как в кино.

– И ты сможешь что-нибудь изменить?

– Нет, конечно. А вот осмыслить…

– И много там таких, как ты, «болтается»?.. – Сеньке, с одной стороны, неловко было задавать все эти вопросы – всё-таки момент «перехода в лучший мир» подразумевал некую торжественность, но, с другой стороны, как не задать главных вопросов, над которыми веками бьются философы, тому, кто уже в этом «лучшем» мире пребывает.

– Пока никого не встретил. Похоже, здесь каждый на своём месте разбирается со своей жизнью. А места тут много…

– И что? Теперь тебе всё позволено?

Лёшка посмотрел на него почти с сожалением:

– Ровно наоборот! Это при жизни всем всё позволено. А здесь в лучшем случае позволят осмыслить – если, конечно, есть что осмысливать.

– А трубный глас ты слышал? Огненный меч видел? Ну, или хотя бы свет в конце туннеля?

– Ни света, ни туннеля. А трубные гласы и мечи оставь фантастам.

– А что же есть?

– Ничего нет. Пустота. Переходный период – с этого света на тот. И ты наедине со своей совестью. Если таковая имеется.

– А если не имеется?

– Для них, наверное, своя программа. Может, и перехода никакого нет – был, да сплыл. Из ниоткуда – в никуда.

Сенька опять глубоко задумался. Опять пару раз открыл и закрыл рот. И наконец решился:

– А как же ты… сам себя называл «атеист сраный», а сам вон… вроде умер… и это… со мной тут… общаешься.

– Сам не знаю.

– Значит, душа-то есть! Остаётся после смерти? И про «бессмертие души» не попы выдумали?

– Да, говорю же, не знаю. Но попы к этому самому «бессмертию» уж точно никакого отношения не имеют, они просто профессиональные спекулянты, члены мафиозных группировок – Бога не могут поделить между собой.

– Ну, а веровать-то надо? Есть в КОГО? Хоть это тебе там наверху дали понять?

– Здесь никто никому ничего не даёт. А веровать или не веровать нужно было раньше, до того как коньки откинешь. И наедине с тем, в кого веруешь, без посредников.

– Так веровать? Или не веровать?

– Ну, что ты меня пытаешь? Это каждый должен сам для себя решить. Говорила же твоя башка: Бог – это самое важное, независимо от того, есть Он или нет. Человек ведь эгоцентрик – придумал Бога для того, чтобы Тот ему служил. А сегодня Спасителя бы и вовсе записали в лохи и лузеры.

– Но мне-то что думать, имея тебя перед собой, – тут уж поверишь не только в загробную жизнь, но и в инАКопланетян, как говорила моя бабка. Да и вообще, как сохранить в себе надежду, что жизнь устроена правильно, а «не вообще никак». Ты вон сам уже ТАМ, а тоже толком ничего сказать не можешь.

– На эту тему совета даже с того света не получишь. А уж если тебе моё мнение интересно, так вера и неверие никакого отношения к вопросу существования Бога не имеют – это выбор самоощущения, сознательный или бессознательный. Вопрос внутреннего комфорта. Вот ты, например, собственно, от Бога чего хотел бы?

Сенька глубоко задумался.

– Понять, чего Он хочет от меня, – наконец сформулировал он.

– Глубоко. Бедный Господь Бог, в каких целях Его только не использовали! И моё теперешнее присутствие перед собой воспринимаешь как доказательство Его существования! Немного же тебе надо. А может, я тебе и вправду только кажусь? Галлюцинации. Ты же всегда был впечатлительным.

Сенька опять задумался. Он так хорошо знал Лёшку, что действительно мог представить этот диалог во всех деталях – с запахом любимого Лёшкиного одеколона, со вкусом виски из вечной фляги, даже с его дурацкими частушками, которых тот знал несметное количество на все случаи жизни. Да и в церкви – только что – никто, кроме него, Сеньки, не заметил Лёшкиных фокусов в гробу.

А Сеня был не просто впечатлительным – до девятнадцати лет он был лунатиком. Настоящим. Правда, гулял не по крышам, а по ночным улицам. Находил ключи, куда бы их ни прятали родители, открывал дверь и уходил гулять, как был, в пижаме и тапочках, в любое время года. При этом никогда не простужался и не болел. Сколько беспокойства причинял он семье этими странностями! Бабка втайне от родителей его даже к раввину водила. Но тот сказал, что он только раввин, а не Господь Бог, и посоветовал оставить Сеньку в покое. «Может, это он нормальный, а не мы. Всё зависит от позиции. Как заявил тот пациент в сумасшедшем доме: “Жалко, что нас так мало, а то бы мы им показали, кто здесь сумасшедший”», – сказал рабби напоследок. А врачи уверяли, что с возрастом пройдёт. И оказались правы – в один прекрасный день прошло, как отрезало. Правда, случилось событие, которое, возможно, повлияло на это чудесное исцеление.

Вот и сейчас, может, ему и вправду Лёшка только мерещится?

– Я, между прочим, сам не уверен, что в данный момент сам себе не снюсь, – прочёл Сенькины сомнения Лёша. – Вместе со всей этой тусовкой, – махнул он рукой в сторону церкви. – И чего ей вздумалось меня, нехристя, в церкви отпевать, ведь всегда же знала, как я к этому отношусь. Мода, видите ли, у них сейчас на это.

– А я как же?! – не мог успокоиться Сенька. – Тоже себе снюсь? В твоём сне? Двойной сон? Сон с двойным дном? – Сенька от напряжения свёл брови домиком.

– Жизнь – только сон, увиденный во сне, говорят, кажется, японцы. А может, я просто твоё воспоминание? Или ты эманация моего сознания? Ну, как бабочка Чжуана Чжоу?

– Кто это?

– Однажды древнему философу Чжуану Чжоу приснилось, что он бабочка. Весело порхающая бабочка. Он наслаждался от души и не сознавал, что он – Чжоу. Но вдруг проснулся, удивился, что он – Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, что он бабочка, или бабочке снится, что она – Чжоу? Это и называют превращением вещей, тогда как между мною, Чжоу и бабочкой непременно существует различие. Китайская притча, – уточнил Лёшка. – И вообще, тот факт, что кто-то умер, не доказывает, что этот «кто-то» жил.

– Прекрати надо мной издеваться. Я могу повредиться в уме, – нахмурился Сеня.

– А вот этого не нужно – будет очень вредно для твоей работы. – Лёша постарался придать лицу торжественное выражение. – А может, мозг мой ещё не совсем умер. То есть физическая смерть наступила, коллективное бессознательное окочурилось, а вот индивидуальное… ещё того… где-то витает.

– Может, это и есть душа? Энергия души?

– Может… И эта типа душа понимает: то, что есть, это не ВСЁ, что ЕСТЬ.

– Мы именно это и пытаемся доказать у себя в Силиконке, но только в размерах Вселенной. А хочется для себя.

– Для этого, пожалуй, есть только один способ – умереть самому, дай бог тебе здоровья, конечно. Я сейчас о многом догадываюсь. Но толком всё равно ничего не знаю.

– Знаешь, – завёлся Сенька, – какую новую модель многомерной расширенной реальности предложили квантовые теоретики для описания перемещений, происходящих быстрее скорости света? Для объяснения этого эффекта используются дополнительные измерения реальности. Или французский физик Давид Бом с его объяснимой (физической) и необъяснимой (не-физи ческой) многомерной моделью реальности. Так вот, эта бомовская теория – о мире и Вселенной как необъятной голограмме. В которой «всё пронизывает всё». Где каждая частица, помимо себя самой, содержит всю голограмму в целом и неразрывно связана с остальными частицами, из которых состоит единая ткань мира. В этой суперголограмме есть абсолютно всё – энергия, материя, измерения. В ней есть все войны и революции с их победами и поражениями; есть этот прицерковный дворик, твои похороны, рождение твоего сына; есть Гитлер, Сталин и Моцарт с Толстым, все сумасшедшие гении и террористы, все боги и антихристы… и даже я, объясняющий тебе всё это. Ты понимаешь, о чём я говорю? Есть всё, видимое и не видимое простым глазом. При этом прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. И наше сознание лишь частица этого фантома. Частица, вмещающая целое. Капля воды, из которой состоит океан. Понимаешь?

– Ну что ж, ещё одна теория… – неопределённо отреагировал Лёша.

– Ты оттуда, где теперь находишься, можешь это подтвердить? Или опровергнуть?

– Нет. А если б и мог, не стал бы – у живущих свои знания, не дело мертвецов вселенскими подсказками заниматься.

– Значит, смерть не приводит к знанию, – сделал вывод Сенька. – А если некоторых приводит, так ими и поделиться нельзя! Жалко! А то бы мог совет дать, как улучшить человечество, на пример.

– Ну, советы-то давать проще некуда. На это каждый горазд, что живой, что мёртвый. И как человечество улучшить знаю – убрать агрессивную компоненту из организма человека, да и всё. Наступит полная гармония, типа всеобщая любовь. Правда, тогда футбола не будет, да и ещё много чего, войн, революций, например, инквизиции, терроризма. А у нас тут, на небесах, никакой борьбы Добра со Злом, всё полюбовно будет решаться. Непонятно только, как с животным миром быть, там ведь не нападёшь – не съешь, а не съешь, детёнышей не накормишь – лапы протянешь.

– Зато и на тебя охотиться не будут – сплошное царство вегетарианства.

– Очередная утопия. Особенно если кто-то из людей точно знает, как это сделать.

– Это из людей, а если ТАМ изначально всё было бы сотворено гармонично?

– Дык, ТАМ тоже свои амбиции. Если всё так хорошо, зачем тогда человеку в НЕГО верить?!

– А знаешь, первые главы Ветхого Завета ничем не отличаются от современной космологии – отделение тьмы от света, например, – объявил Сенька с таким значительным видом, как если бы он сам этой процедурой и руководил.

Оба долго молчали, размышляя каждый о своём.

Из церкви доносилось пение.

– Ну а если ты перед Ним предстанешь, у тебя есть что Ему сказать? – гнул своё Сенька.

– А то… «Ну, Ты горазд на сюрпризы, – скажу я ему. – Я-то думал, Тебя нету, а Ты вот он, собственной персоной!» И тут же главный вопросик подброшу: «Ты, Создатель, чего от Сеньки-то хочешь?!»

– Да ну тебя, – безнадёжно махнул Семён рукой. – Неужели самому не интересно?

– Самому-то интересно. Но боюсь, тебе информацию о нашей с Ним беседе передать уже никак не смогу.

Опять помолчали.

– Как ты там вообще, на чужбине? Не тоскуешь? – вернулся Лёшка к земным делам.

– Да как тебе сказать… У меня работа любимая. Именно любимая. А в этом для меня девяносто процентов счастья. Но тебя там нет. И общение там другое – или профессиональное, или родственное, иного не наблюдается. По душам поговорить не с кем.

– А что не женишься?

– Да чёрт его знает… Есть вроде дама сердца… Но именно на сердце она и не тянет. Вроде всё при ней – и секси, и культурненькая: книжный магазинчик держит, все книжки там перечитала. И говорит, что любит…

– Ну? Так чего ждёшь?

– Скучно мне с ней. Пока в постели, всё вроде хорошо, а вне – скучно.

– Вне… Всё дело именно в этом «вне».

Опять помолчали.

– А можешь мне сказать, когда я умру?! – Сенька напрягся, пытаясь вглядеться в выражение лица друга.

– Здрасьте вам… Уж не перепутал ли ты меня с кем? Я ж тебе не Воланд какой, мне тут такого не показывают. Отсюда видны только всякие мелочи.

– Например?

– Например, кто вор, а кто в тюрьме. Где бузина, а где Киев с дядькой… Тебя вот могу постараться увидеть как можно дальше во времени. – Лёшка прищурился и по-ленински приложил козырь ком руку ко лбу: – Так… так… так… ар-р-хиинтересно…

– Ну?!

– Вижу тебя весьма пожилым господином с тростью, гуляющим по какой-то набережной… в одиночестве, между прочим.

– Это ничего не значит, семья, может, дома ждёт. – Сеньке факт одиночества явно не понравился.

Господи, сколько же важного сейчас можно было спросить, про Сотворение мира, например, или про ещё не открытые физические законы. Про вечный двигатель, наконец. Да мало ли что ещё полезного для человечества и самой планеты Земля. Голова шла кругом. Хотелось про всё сразу, но вылезали какие-то глупые детали, мелочь, вроде собственной судьбы.

Сенька нервно нарезал по дворику круги за кругами.

– Лёх, а тебя, кроме меня, кто-нибудь ещё увидит? – спохватился вдруг он. – Ты Вере покажешься? Она же безутешна – мужа потеряла, отца своих детей.

– Ни в коем случае – эдак ведь можно и головой повредиться. Представляешь, там – я умер, лежу себе тихо, а здесь – вот он, может, холодненький и прозрачненький, но вполне обозримый и даже в умном разговоре поучаствовать могу… «Какой кошмар…р…р», как говорила Ривка-Малка. – Лёшка, как никто, умел имитировать Сенькину бабку с её фрикативным «р». – У Веры ведь с воображением всегда бедновато было. Она человек конкретный. А теперь вдова. И роль эту выполняет безупречно. Со временем мой непотребный образ превратит в святыню. Как это умеют делать женщины – миф обо мне заменит ей реальность. К тому же у неё теперь огромное преимущество перед другими жёнами – она всегда точно будет знать, где находится её муж.

– Похоже, в твоём случае даже после смерти нельзя быть уверенным в том, что ты находишься там, где положено.

– Если бы ещё знать, где положено…

– А как ты умирал? – опять не удержался Сенька. – Страшно было? Говорят, что смерть – это квантовый скачок.

– Это у кого как… меня засосала чёрная дыра астрального лона.

– Я серьёзно – у меня ведь больше не будет возможности спросить о таких важных вещах. Что ты чувствовал за мгновение?

– Ни-че-го – никакого дуновения вечности. Брык – и всё. Увидел себя валяющимся на ковре. Из серии – лежит статуя, рука поднята, а вместо… дальше сам знаешь.

– С тобой даже после смерти серьёзно поговорить невозможно. Это же, должно быть, такая травма!

– Для кого травма? Для покойника? И не забывай, что в каждом из нас живёт труп. Вернее, мы живём вокруг собственных скелетов, нашедших идеальный шкаф в нашем теле! А?! Глубокая мысль!

– Да, действительно… – Сенька облизнул губы – во рту у него пересохло. – А Леночке? Покажешься? В одиннадцать лет отца потерять! Вот это травма на всю жизнь!

– Соображаешь, что говоришь? Травмой для ребёнка будет увидеть мёртвого папку, прыгающего тут. И дети утешаются намного быстрее взрослых. Ей уже сейчас надоело там стоять с постным лицом – хочется, чтобы эта бодяга поскорее кончилась. И как я её понимаю!

– Отлично, – грустно констатировал Сеня. – Значит, я единственный… кто удостоился… или кто… того… съехал с глузду.

– Не единственный. Сейчас Кора заявится. Уже едет в такси из аэропорта.

– Кора?! – Сенька от удивления снова опустился на скамейку. – Боже мой! Кора, Супер гелий-три, как я её называл. А она меня – Сэмочкой. И уверяла, что у меня «закрытый перелом сознания».

– Да уж, ходячая эмоция, ходячая реакция.

– А любила тебя ка-ак! А мне говорила, прежде чем найдёшь свою царевну, сколько жаб перецеловать придётся!

– Чего она только не говорила, правдорубка безжалостная. Запросто может заявить, что я умер, чтобы уйти от ответственности.

– Такой язвительный ум, электрический скат с глазами ундины, – гнул своё Сенька, расплывшись в сентиментальной улыбке. – Нежная забияка.

– Поэт из тебя – как из меня предводитель евнухов. А Кора – экстремалка: за идею готова у любимого человека душу вынуть. Тебя-то она щадила.

– Знал бы, что она тебя бросит, сам бы подсуетился. Я таких женщин больше не встречал – совершенна, как математическая формула. – Сенька вздохнул. – Она ведь уже года четыре как исчезла! Уехала. Кажется, вышла замуж. Живёт вроде где-то в Европе.

– Четыре года два месяца и пару дней, – уточнил Лёша. – Ну да, уехала, исчезла… Но мы так и не расстались. Я-то только сейчас это понял. А она знала всё время.

– Что же делать?! – Сенька опять вскочил со скамейки. – А если они с Верой столкнутся? Мало тебе было скандалов при жизни? Ну, Лёха, даже умереть спокойно не можешь – от тебя-покойника никакого покоя нет.

– Столкнуться не должны. Ты за этим проследишь. Нельзя Вере похороны портить. Да и Кора, сам знаешь, непредсказуема.

– Значит, Вере портить нельзя, а мне можно! Я что, на твои похороны примчался, чтоб фигаро работать? И так меня идиотом на всеобщее посмешище выставил, только что кукарекать у гроба не заставил.

– Ну ладно… Последняя дружеская услуга. Мне с Корой необходимо побыть наедине. А потом, когда все разойдутся, подведёшь её проститься. Если захочет, конечно. Или нет, лучше не надо, даже если захочет. Её ведь и провоцировать не надо, сама додумается до всяких безобразий.

– Понятно… А Кора откуда узнала о твоей… как это… кончине? Она ведь уехала ещё когда… до того, как с Тимой всё это случилось, как ты в психушку попал.

– Кора всегда всё знала и знает. Женщина-локатор. Гений интуиции. Да и подружки тут кое-какие остались.

– В общем, собственные похороны в оперетку превращаешь, – укоризненно покачал головой Сенька.

– Ну значит, на большее не тяну. Хотя с Корой веселье вряд ли предвидится. Но уж, если я себе снюсь, она-то точно разбудит.

– У тебя, значит, разборки, а я отдувайся.

– Ну, подумай ты своим мозКом – если не ты, то кто же? И вспомни, как я за тебя отдувался, когда ты чёрт-те на ком жениться надумал. Чтобы твоих приличных родителей кондратий не хватил, пришлось на себя её брать, потом еле отвязался. А всё потому, что я тебя, дурилу, девственности лишал в девятнадцать лет, а заодно и от лунатизма излечивал.

Сенька склонил голову, чтобы скрыть улыбку, но не выдержал и расхохотался.

И они начали вспоминать. Им было что. Вся жизнь, кроме последних шести лет, вместе прошла.

Их двор в Замоскворечье. Родителей. Сенькин отец был руководителем лаборатории в некоем жутко закрытом «ящике», благодаря чему Сеня вырос в невероятно привилегированных для тех лет условиях, а именно в отдельной квартире. Его отцу даже машину по утрам пригоняли, видимо, оберегая его от «шпиёнов» в метро. В неё он иногда подсаживал и Алёшкину маму, работающую в той же лаборатории. Дружили семьями. Ездили вместе в отпуск с детьми-одногодками.

Сеня, в отличие от сорванца Лёши, в школе считался мальчиком вдумчивым и положительным, но вечно был «на поводу» у последнего.

Взрослели они каждый своим путём, но вместе. Лёха пустился «во все тяжкие» уже лет в пятнадцать, благо обаяния было не занимать уже в подростковом возрасте. Его кидало во все стороны – театр, фронда (маловразумительная), участие в каких-то «оппозиционных» самиздатских журналах, при этом при случае подфарцовывал (уж очень хотелось иметь нормальный прикид). Ну и конечно, женщины – в них он для своего возраста разбирался даже лучше, чем надо (или думал, что разбирается). Но в результате успех был ошеломительный – женщины, особенно те, которые постарше, любят напористых юношей. И Лёша пользовался этим вовсю – в дело шло всё, что «плохо лежало», включая маминых подруг.

Конечно, дама может и не дать,

Но предложить ты ей всегда обязан —

было его девизом в ту эпоху.

Сеню же в этом возрасте занимало совсем другое – книги, математика, какие-то смутные романтические мечтания и, что самое мучительное, вопросы, вопросы и вопросы, на которые он не находил ответов. Сенькина бабка Ривка-Малка называла внука именем, скорее всего, созданным в её воображении, – Феличе Картаньезе, – обозначающим несоответствие его облика и поведения с хамской повседневностью – прямо тебе испанский гранд, принц, поменявшийся местами с нищим и вынужденный теперь жить в вопиющей советской действительности. И советовала в «нашем бандитском дворе» не называться всем на посмешище «еврейским Сёмочкой», а хотя бы каким-нибудь «русским Санечкой».

Лёшку же она называла просто – «мишугене», что на её языке обозначало «сумасшедшенький».

Когда Алекс (как он в те времена представлялся) осознал, что его друг в свои девятнадцать лет всё ещё девственник, он взялся за дело. Выбор его пал на девицу, пользующуюся репутацией «страстной»: маленькую, усатенькую, но с живыми лукавыми глазами и, главное, игривую и с юмором. Уговорить её ничего не стоило – Сеня был юношей хоть и скромным, но вполне (как она выразилась) «consommable»[1].

Лёшка организовал встречу и всю «увертюру» взял на себя, потом, как бы случайно (для Сеньки), оставил их наедине.

Сенька толком не представлял, с какой стороны приступить. Инициативу взяла на себя бойкая барышня – она подошла к нему вплотную, подняла голову и, пристально глядя в глаза (что, видимо, было ошибкой), страстно выдохнула: «Поцелуй меня…» Сеньку охватила паника – он не представлял, как можно поцеловать этот усатый рот. У него забегали глаза и вспотели ладони. Тогда партнёрша взяла его за кисти рук и уложила их на свои бёдра. Потом обвила шею жертвы жадными руками и попыталась впиться ему в рот. Но это оказалось не так-то просто – губы его были так сжаты, как если бы он дал себе зарок не разжимать «срамных уст» до особого знака свыше. «Послушай, красавчик, – сказала барышня в отчаянии, – если не можешь поцеловать, так хоть укуси как следует!»

– А ты что?! – Лёшка от возбуждения снова приподнялся и завис в воздухе – он эти подробности слышал впервые.

– И я укусил. Сильно. За щёку.

– А она что?! – корчился Лёшка в воздухе от смеха.

– Ей, похоже, понравилось. – Сенька захохотал своим странным, немного кудахтающим смехом. – Дальше всё произошло само собой.

– О, господи, неисповедимы пути оргазма. Зато последствия пришлось мне расхлёбывать. Ты ведь считал в то время, что консумировать даму само собой означает жениться.

В этот момент из церкви вышли Вера с дочкой.

Обе застыли на пороге при виде веселящегося Сеньки.

Нужно сказать, что Вера всегда Сеню недолюбливала – видимо, инстинктивно чувствовала, что их с Лёшей связывают отношения куда более сильные, чем брачные узы.

К тому же она всегда подозревала верного дружка в покрывательстве. И надо сказать, не без оснований.

Друг мужа – всегда враг жены, если только он ей не любовник, сказано классиком парадоксов.

Но сейчас было не время для выяснения отношений – время было для общей скорби. Правда, и здесь дружок оказался не на высоте – Сенькина надгробная речь, вернее, его безобразные отвязные кривляния произвели на Веру ужасное впечатление. Особенно её шокировало, когда он заговорил голосом мужа. Да и от себя потом нёс страшные непристойности. Чуть драку не затеял, так и нарывался на скандал. Всю атмосферу разрушил. Конечно, всё можно было списать на неадекватность человека в горе, но… она бы предпочла, чтобы горе выразилось как-то иначе, без таких вот… плебейских фокусов.

Вот и сейчас веселится сам с собой, прямо в голос хохочет, руками размахивает, разговаривает непонятно с кем, просто ненормальный какой-то. Совсем в своей Америке одичал.

Нужно немедленно привести его в чувство, чтобы вёл себя сообразно обстоятельствам, решила она.

Лёшка при виде жены с дочкой опустился на землю. Помахав рукой перед самым Сенькиным носом, он закатил к небу глаза и энергично задвигал бровями, пытаясь предупредить о надвигающейся опасности.

Но Сенька ничего не замечал и продолжал хихикать.

– А помнишь, я тебе говорил, что ты даже на своих похоронах будешь умирать от смеха, – и был прав! – снова захрюкал он.

Вера вывела дочь за ограду и усадила в ожидавшую их машину – шофёр отвезёт к бабушке с дедушкой, достаточно девочке тяжёлых впечатлений.

Сеня, вняв наконец Лёшкиной пантомиме, обернулся – Вера стояла прямо перед ним.

Он попытался принять серьёзный вид и, главное, закрыть собой Лёшу.

– Да не видит она меня. А у тебя вид полного мишугене. А у неё муж умер. Горе! Соответствуй! – С этими словами Лёшка уселся на скамейку, беспечно предоставив другу выкручиваться самому.

Вера подняла заплаканное лицо и положила руки Сене на плечи:

– Нам всем тяжело. Я знаю, как ты его любил. Ужасно, что это случилось так внезапно. Он всех нас оставил сиротами.

– Да, Вера. Да. – Сеня неловко погладил её по плечу. – Леночке, наверное, хуже всех.

– Её отвезли к моим родителям.

– Это правильно… А что, твои родители не пришли попрощаться?

– Ну ты же знаешь, у них с Алексом испортились отношения… А мне приходилось лавировать! Сейчас у меня такое чувство, как будто кусок души отрезали. Ты видел, сколько народу пришло! Всё-таки он был личностью! – В голосе Веры звучала гордость за мужа.

– Ещё бы! Глядя на него, так хотелось жить! А он взял и умер. Как теперь без него? Жизнь лишилась вкусов и запахов…

– Он умел быть другом! И мужем! И отцом! Он так нас любил! Несмотря ни на что. Думаешь, я не знаю о его похождениях? И что ты его покрывал? – Она завелась с пол-оборота, как если бы ей кто-то дунул в ухо. – Но что же с вами поделаешь… все вы одинаковы… – взяла она себя в руки в следующую секунду. – На нас с детьми это не отражалось. Нас он ни на кого не променял. Мы были самыми главными в его жизни. Несмотря ни на что! И ни на кого!

– Ну конечно, конечно же он вас любил, а всё остальное не считается, – с готовностью подтвердил Сеня.

– И даже… эта… ведьма… не смогла его увести… Настоящая ведьма! Я не знаю, что нужно сделать с человеком, чтобы он так страдал! Я её ненавижу… до сих пор. И никогда не прощу. Это она его в могилу свела раньше времени…

– Это точно, руку она приложила, – со скамейки подал голос Лёша.

– Ну что ты, Вера… Сейчас не время об этом вспоминать. Забудь. Сейчас нужно думать только о хорошем, – старался Сенька изо всех сил сменить тему.

– Забыть?! Никогда. Она ведь из меня чуть преступницу не сделала. Подумать только, я ведь однажды чуть её не убила. Это был мой вечный кошмар… Я знаю, что он к ней всё время возвращался, как пёс на блевотину. А когда они расставались, становился невменяем. И дома был невыносим. А когда мирились – возрождался и опять становился лучшим мужем на свете… Я уж и не знала, что лучше… Какое счастье, что она уехала. Сгинула. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Я хоть последние несколько лет прожила спокойно. Но ему я всё-всё простила. А ей – нет! Будь она проклята!

– В общем, что-то от ведьмы в ней было, – опять подтвердил Лёшка со своего места.

– Надеюсь, судьба ей за меня отомстила! Бог, Он всё видит! Таких, как она, когда-то камнями побивали. Даже сына моего околдовала. Ведьма! – Веру явно зациклило на этом слове, но другие, которыми она называла Кору про себя, были уж совсем неприличны. – Главное, что она его больше никогда не увидит – ни живым, ни мёртвым!

Эта женщина и вправду была для Веры наваждением, навязчивой болезненной идеей – она и сейчас ещё одержима желанием победить соперницу (пусть и бывшую), и для этого годилось всё, включая смерть виновника, – уж теперь-то его никто не сможет отнять. Но покой на её душу никак не снисходил, даже в такой момент.

Лёша слез со скамейки и подошёл к ним вплотную.

– Уводи её, пока не поздно, такси уже подъехало, сейчас всем кирдык настанет, – шепнул он Сеньке прямо в ухо.

Сеня обнял Веру за плечи и повёл к церкви:

– Пойдём, Вера, наше место там, рядом с ним.

– Да, да, конечно! Служба, наверное, уже заканчивается, – покорилась Вера.

Однако дойдя до самого порога, Вера вдруг резко развернулась и пошла обратно. Она подошла прямо к невидимому ей Лёше и застыла в самой непосредственной от него близости:

– А как ты думаешь, Семён, он нас сейчас видит? У меня такое странное чувство… Он ведь последние годы провитал в облаках. Почти ни с кем не общался, стал настоящим затворником. Называл себя ходячим покойником. Говорил, что ТАМ ему наверняка будет лучше, потому что «честнее». Но нам-то теперь как? У меня такое чувство, что он просто сбежал. Кому я теперь, в свои почти… сам знаешь сколько, нужна? С ребёнком! Посмотри, сколько молодых акулок в церковь набежало. У них одно желание – вырвать свой кусок, пусть из чужого голодного рта. Не только мужики, мужчинки завалящие на вес золота.

– Вера! Побойся бога! О чём ты думаешь? Он ведь пока здесь, с нами. Гроб ещё не закрыли.

– Вот и я в этом почти уверена. Он тут, рядом, всё видит и слышит. Мне кажется, что я могу с ним говорить сейчас, как с тобой.

– Ещё бы… Как бы тебе объяснить… его душа здесь, неподалёку… Так что говори, если тебе так легче.

Вера прижала сложенные ладони к груди, как для молитвы, и, подняв голову к облакам, совершенно по-детски, как если бы накануне Рождества просила нужный подарок у Деда Мороза, обратилась к небесам:

– Алекс, любимый! Если ты меня слышишь… Знай, что я тебе всё прощаю! Я прожила с тобой хорошую жизнь. И у нас такая замечательная дочка… Ты был для нас всем. Тебе, должно быть, теперь так одиноко. Но ты же встретишь ТАМ своих любимых – родителей, Тимочку… – Тут она задумалась: – Как ты думаешь, Сень, они ведь ТАМ его ждут?

– Я не знаю… Я неверующий…

– Непрактично! – прокомментировал Лёшка. – Прикинь, насколько удобней верить – в любом несчастье можно утешиться. А сколько можно на Него свалить!

Сеня хотел было вступить в полемику, но, сообразив в последнюю секунду, как это будет выглядеть в Вериных глазах, только беспомощно пожевал губы.

Тут Вера открыла сумку и вытащила оттуда нечто совершенно неожиданное – изумительной красоты флакон цвета кобальта, явно старинной огранки, обвитый тончайшей золочёной нитью. С монограммой L&K на плоском боку.

– Смотри, – она протянула его практически Лёшке под нос, – я ношу его с собой со дня твоей смерти. Это яд, который ты всегда имел при себе… после её отъезда. Думаешь, я не знала? Как я боялась, что ты им воспользуешься! В каком страхе жила! Особенно после смерти нашего мальчика. Потом эта больница… По крайней мере, после неё ты забыл об этом флаконе…

– О, господи! Не вздумай к этому прикоснуться! Избавься немедленно от этой дряни! – Лёша в ужасе подскочил к Сеньке. – Отбери у неё немедленно эту чёртову бутылку! И как только я мог о ней забыть! Дурак старый… вернее, мёртвый.

Вера тоже обернулась к Сене:

– Ты можешь считать меня сумасшедшей, но, по-моему, он действительно нас слышит и видит… Я просто чувствую его присутствие. – Она подозрительно оглянулась вокруг себя.

– Ты… ты бы не отдала мне этот флакон? На память о нём, – умоляюще протянул руку Сеня. – Ну пожалуйста. У меня ведь совсем ничего от него не осталось.

– Ну, нет! Он мой! Я его выстрадала! И потом, это старинная, очень дорогая вещь. – Вера спрятала флакон в сумку и, обойдя Сеню, решительно направилась в церковь.

– Умоляю!!! – Лёшка в возбуждении запрыгал обезьяной вокруг Сени. – Вымани ты у неё этот чёртов флакон! Чего бы это не стоило! Там же яд! Настоящий! Хоть и приятный на вкус! Я действительно про него забыл – они мне в лечебнице заодно с кромешным адом в голове и память отшибли.

– Я постараюсь, – пообещал Сеня. – Но сам видишь, как она в него вцепилась. Нет чтобы в обычную фляжку залить…

В этот момент у церкви остановилось такси, и из него вышла Кора.

– Ты понимаешь, что там служба вот-вот закончится, – занервничал Сенька, увидев её издалека. – Все выходить начнут, а вы тут разбираться будете… Лёха! Ну?

– Не волнуйся, у меня здесь другие отношения со временем. И у тех, кто входит со мной в контакт, тоже, – заверил его Лёша. – Так что иди спокойно – попрощайся с моей маринованной тушкой.

Те минуты, которые выпали ему, пока Кора расплачивалась с таксистом и шла к церкви, оказались драгоценными – Лёше была подарена неожиданная возможность просмотреть несколько кусков из своей непутёвой жизни. Как если бы невидимая рука прокрутила для одного-единственного зрителя чёрно-белую фильму.