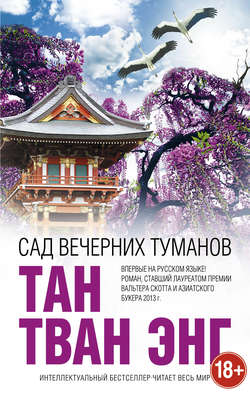

Читать книгу Сад вечерних туманов - Тан Тван Энг - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава 2

ОглавлениеИсторик прибыл точно в назначенное время, и я подумала: уж не прослышал ли он про то, как я обходилась с адвокатами, которые позволяли себе с опозданием являться на мои судебные заседания. Еще несколько минут – и А Чон проводит его на веранду.

– Профессор Йошикава, – приветствую я его по-английски.

– Прошу вас, зовите меня Тацуджи, – просит он, низко мне поклонившись, на что я поклоном не отвечаю. Повожу головой в сторону Фредерика:

– Мистер Преториус, мой добрый приятель.

– А-а! С чайной плантации Маджуба, – кивает Тацуджи, взглянув на меня, прежде чем поклониться Фредерику.

Я указываю Тацуджи на традиционное место почетного гостя, с которого лучше всего, во всей красе, виден сад. Тацуджи под шестьдесят пять, на нем светло-серый полотняный костюм, белая сорочка из хлопка, бледно-голубой галстук. По возрасту, прикидываю я, вполне мог воевать на войне: этой меркой я, почти подсознательно, меряю всякого встреченного японца. Он обводит взглядом низкий потолок, стены и деревянные стойки, прежде чем обратить его на сад.

– Югири, – негромко роняет он.

Появляется А Чон с подносом чая и маленьким бронзовым колокольчиком. Я разливаю чай по чашкам. Тацуджи отводит глаза, когда я ловлю его на том, что он разглядывает мои руки.

– Ваше нежелание беседовать с кем-либо из нашей братии хорошо известно, судья Тео, – говорит он, когда я ставлю перед ним чашку с чаем. – Признаться честно, меня не удивил ваш отказ принять меня, зато я был буквально огорошен, когда вы передумали.

– Я вдруг обнаружила, что у вас впечатляющая репутация.

– Определение «одиозная» подошло бы больше, – откликается Тацуджи, тем не менее вид у него явно польщенный.

– У профессора Йошикава есть обыкновение выносить на обсуждение очень непопулярные темы, – объясняю я Фредерику.

– Всякий раз, когда вносятся изменения в наши учебники истории, чтобы убрать любые упоминания о преступлениях, совершенных нашими войсками, всякий раз, когда министр правительства посещает святилище Ясукуни[26], – говорит Тацуджи, – я рассылаю в газеты письма с протестами против этого.

– Ваш собственный народ… – произносит Фредерик, – как люди реагируют на это?

Некоторое время Тацуджи безмолвствует.

– За последние десять лет на меня совершено четыре нападения, – отвечает он наконец. – Я получаю письма, в которых мне грозят смертью. Но все равно продолжаю вести программы на радио и телевидении. Убеждаю всех и каждого, что мы не можем отрицать свое прошлое. Мы должны искупать вину. Обязаны.

Возвращаю разговор к причине нашей встречи:

– Накамура Аритомо весьма долго не был ни в чести, ни в моде. Даже при жизни. Почему же у вас возникло желание написать о нем сейчас?

– Когда я был моложе, у меня был друг, – говорит Тацуджи. – Он владел несколькими образцами укиё-э[27] Аритомо-сэнсэя[28]. И всегда с восторгом рассказывал, что они были созданы садовником императора. – Историк касается губами краешка чашки и издает звук одобрения. – Превосходный чай.

– С плантации Маджуба, – сообщаю я ему.

– Непременно надо не забыть купить, – обращается Тацуджи к Фредерику.

– Ужаси-ё — это что? Та ерунда, которой Аритомо занимался? – спрашивает тот.

– Гравюры на дереве, – поясняет Тацуджи.

– Вы привезли их? – перебиваю его я. – Те гравюры, которыми ваш друг владел?

– Они были уничтожены во время воздушного налета вместе с его домом, – японец выжидающе замолкает, но, видя, что я молчу, продолжает: – Моему другу я обязан своим интересом к Накамура Аритомо. О его живописных работах не написано ничего сколько-нибудь стоящего. Как и о его жизни после того, как он покинул Японию. Я решил хоть немного восполнить пробел.

– Юн Линь, видите ли, никому не дает разрешения на использование художественных творений Аритомо, – говорит Фредерик.

– Мне известно, что Аритомо-сэнсэй оставил все, чем владел, вам, судья Тео, – замечает Тацуджи.

– Вы послали мне вот это, – я кладу на стол деревянную палочку.

– Вы знаете, что это такое?

– Это держатель иглы для татуировок, – отвечаю я. – Ими пользовались до того, как татуировщики перешли на электроиглы.

– Аритомо-сэнсэй создал совершенно иной вид живописного творчества, тот, который он никогда не раскрывал публике. – Тацуджи берет держатель. У него тонкие пальцы, маникюр. – Он был мастером хоримоно[29].

– Кем-кем? – спрашивает Фредерик, рука которого с чашкой чая застывает на полпути ко рту. Рука слегка подрагивает. Когда же я стала замечать все эти мелкие признаки старости у окружающих меня людей?

– Аритомо-сэнсэй был больше, чем императорский садовник. – Тацуджи большим пальцем поправляет узел своего галстука. – Он был еще и хороти, мастер татуировки.

Я выпрямляю спину.

– Между художником-гравером на дереве и мастером хоримоно всегда существовала тесная связь, – продолжает Тацуджи. – Они черпали из одного и того же источника вдохновения.

– И что же это за источник? – спрашиваю.

– Книга. Роман из Китая, переведенный на японский язык в восемнадцатом веке. «Суикоден»[30]. Когда его опубликовали, он стал бешено популярен.

– Вроде тех штучек, которые неизменно приводят в неистовство ваших школьниц, – бросает Фредерик.

– Куда больше, – говорит Тацуджи и предостерегающе поднимает указательный палец для Фредерика, прежде чем обратиться ко мне: – Я бы предпочел поговорить наедине, судья Тео. Если можно, давайте договоримся и встретимся в другое время…

Фредерик делает движение, собираясь встать, но я, глядя на него, отрицательно повожу головой.

– Что дает вам уверенность, Тацуджи, в том, что Аритомо был мастером татуировки? – спрашиваю.

Историк бросает взгляд на Фредерика, потом на меня:

– Мужчина, которого я когда-то знал, носил на теле татуировку.

Он молчит несколько мгновений, пристально вглядываясь в пустоту.

– Он сказал мне, что ее сделал Аритомо-сэнсэй.

– И вы ему поверили.

Тацуджи смотрит мне прямо в глаза, и я даже вздрагиваю от боли в его взгляде.

– Он был моим другом.

– Тем самым, у которого имелась коллекция гравюр Аритомо? – спрашиваю я.

Тацуджи кивает.

– Вам следовало бы его привезти с собой сегодня.

– Он скончался… несколько лет назад.

На какой-то миг я вижу отражение Аритомо на поверхности стола. Приходится сдерживаться, чтобы не оглянуться и не посмотреть, не стоит ли он сзади, заглядывая мне через плечо. Один взмах ресниц – и он исчез.

– Я согласилась встретиться с вами по поводу ксилографий Аритомо, – напоминаю я Тацуджи. – Они вас по-прежнему интересуют?

– Вы разрешите мне использовать его укиё-э?

– Мы обсудим, какие из гравюр войдут в вашу книгу, как только вы закончите их осмотр. Однако – никаких упоминаний о татуировках, якобы сделанных им, я не разрешаю. – Я подняла руку, останавливая готового перебить меня Тацуджи. – Если вы нарушите какое-либо из моих условий – любое из них, – я сделаю все, чтобы тираж вашей книги целиком пошел под нож.

– Японский народ имеет право по достоинству оценить работы Аритомо-сэнсэя.

– Я, – указываю себе на грудь, – одна я буду решать, на что японский народ имеет право.

Поднимаясь на ноги, я морщусь от боли в суставах. Историк встает, чтобы помочь мне, но я отталкиваю его руку.

– Я соберу все оттиски. Мы снова встретимся через несколько дней, чтобы вы могли ознакомиться с ними.

– Сколько их всего?

– Понятия не имею. Двадцать или тридцать, наверное.

– Вы никогда не рассматриваете их?

– Только некоторые.

– Я живу в гостинице «Коптильня». – Историк записывает номер телефона на листочке бумаги и протягивает его мне. – Можно мне осмотреть сад?

– За ним не было должного ухода.

Я звоню в бронзовый колокольчик на подносе:

– Мой домоправитель проводит вас к выходу.

День выдался безоблачный, сильный поток ясного света заливает сад. Листья клена, растущего рядом с домом, уже начали рдеть и скоро полностью окрасятся красным цветом. По какой-то неведомой причине этот клен никогда не обращал внимания на отсутствие смены времен года в предгорье. Привалившись к деревянной стойке, костяшками пальцев растираю бедро, отгоняя боль. Понадобится время, чтобы вновь привыкнуть сидеть по-японски. Уголком глаза замечаю, что Фредерик внимательно смотрит на меня.

– Не доверяй этому человеку, – говорит он. – Тебе следует предоставить гравюры и другим специалистам.

– У меня не так много времени.

– А я-то надеялся, что ты побудешь немного. У нас тут новая чайная, хочу тебе показать. Вид оттуда великолепнейший. Нельзя тебе снова уезжать так скоро. – Он смотрит на меня и, похоже, понемногу догадывается, в чем дело: лицо его опадает.

– Что еще? Что случилось?

– Что-то такое у меня в мозгу, что-то, чего там быть не должно. – Я поплотнее запахиваю на себе жакет. Он ждет дальнейших объяснений. – Мне стало трудно запоминать имена. Были случаи, когда я никак не находила нужных слов.

Фредерик машет рукой:

– Со мной такое тоже случается. Это просто возраст нас достает.

– Тут другое, – возражаю я. Он вскидывает взгляд, и я уже прикидываю, а не смолчать ли об этом. Но… – Сидела как-то днем в суде и вдруг, ни с того ни с сего, не могла понять, как ни старалась, что сама же написала.

– Врачи, что они сказали?

– Нейрохирурги провели обследование. И сообщили мне то, что я и сама подозревала. Я теряю способность читать и писать, понимать речь – на любом языке. Через год – возможно, позже, возможно, раньше – буду не в состоянии выражать свои мысли. Стану фонтанировать бессмыслицей. Чту люди говорят, чту значат слова, которые я буду видеть на страницах, уличных вывесках – повсюду, все это станет для меня непонятным, – на несколько секунд я умолкаю. – Мои умственные способности ухудшатся. Затем последует слабоумие.

Фредерик не сводит с меня глаз:

– В наше время врачи способны вылечить что угодно.

– Не хочу обсуждать это, Фредерик. И держи язык за зубами.

Моя ладонь останавливает его, моя ладонь с двумя обрубками вместо пальцев. Мгновение спустя я сжимаю три пальца и отвожу руку назад, держа ее крепко сжатой в кулачок. Такое ощущение, будто схватила в воздухе нечто неосязаемое.

– Придет время, когда я растеряю все свои способности… наверное, даже память утрачу, – выговариваю я, с усилием удерживая спокойствие в голосе.

– Записывай, – говорит он. – Все записывай, все воспоминания, которые для тебя важны. Это нетрудно: все равно что написать одно из твоих судебных решений.

Бросаю на него косой взгляд:

– Что ты знаешь про мои решения?

В ответ Фредерик смущенно улыбается:

– Адвокатам было поручено присылать мне копии, всякий раз после их публикации в Судебных отчетах. Ты хорошо пишешь: твои решения понятны и побудительны. Я до сих пор помню то дело министра, который привлек черную магию, чтобы убить свою любовницу. По-хорошему, тебе бы следовало из них книгу составить. – Морщины у него на лбу сделались глубже. – Ты как-то процитировала одного английского судью. Разве не сказал он, что слова – это орудия профессии юриста?

– Скоро я не смогу пользоваться этими орудиями.

– Я буду читать тебе. Стоит только тебе захотеть снова услышать твои собственные слова, и я буду тебе их читать вслух.

– Ты что, не понимаешь, что я пытаюсь тебе втолковать? К тому времени я буду не в состоянии понимать, чту мне говорит кто угодно!

Он не вздрагивает от моего гнева, но видеть печаль в его глазах невыносимо.

– Ты лучше иди, – говорю я, отталкиваясь от стойки. Мои движения мне самой кажутся медленными, тяжелыми. – Я тебя и без того задержала.

Фредерик смотрит на часы:

– Это не важно. Так, несколько журналистов, которым придется показать плантацию, очаровать их, чтобы написали что-нибудь хвалебное.

– Ну, это будет не слишком сложно.

Улыбка проскальзывает по лицу Фредерика и тут же гаснет. Он хочет сказать что-то еще, но я качаю головой. Он сходит с веранды по трем низким ступенькам, потом медленно поворачивается ко мне. Совершенно неожиданно он становится похож на старого-престарого деда.

– Что ты собираешься делать?

– Собираюсь прогуляться.

У входной двери А Чон протягивает мне посох для ходьбы. Я отрицательно трясу головой, потом забираю у него палку. У нее удобная тяжесть. Какое-то время смотрю на посох, а затем все же возвращаю. Шага через три-четыре останавливаюсь и оглядываюсь через плечо. А Чон все еще стоит, глядя на меня. Чувствую на себе его пристальный взгляд всю дорогу, пока иду до противоположной стороны пруда. Когда оглядываюсь и смотрю через все пространство воды, его уже нет – скрылся внутри дома.

Воздух свеж, словно бы им никогда не дышало ни одно живое существо. После липкой жары Куала-Лумпура такая перемена приятна. Уже почти полдень, но солнце прячется за облаками.

Поверхность воды выстлана лепешками листьев лотоса, словно плиткой. В предыдущий вечер я этого не заметила. Изначально кромкам противоположных берегов пруда была придана форма океанских волн, вздыбленных прибоем, но их не закрепили как следует, и очертания расплылись. Стропила на крыше павильона обвисли. Кажется, что все сооружение тает, теряя память о былой своей форме. Листья, мертвые насекомые и отшелушившаяся кора под ногами. Что-то гибко скользит среди всего этого, и я отступаю назад.

Дорожка, ведущая в сад, выложена сланцевыми кольцами, нарезанными из сердечников буров, списанных с золотых приисков Рауба. С каждого поворота дорожки открывается иной вид, ни с какой точки нельзя обозреть весь сад целиком, что создает впечатление, будто он раскинулся шире, чем есть на самом деле. Декоративные предметы лежат полускрытыми в высоких метелках травы лаланг: гранитный торс; вырезанная из песчаника голова Будды, черты лица его сглажены туманом и дождем; камни необычной формы или расцветки. Каменные фонари, крышки которых увешаны лохмами паутины, угнездились среди свивающихся папоротников. Югири, по замыслу, с самого первого камня, заложенного Аритомо, должен был выглядеть старым; ныне иллюзия возраста, которую мастер создавал, обратилась в реальность.

Рабочие Фредерика ухаживали за этим местом, следуя данным мною указаниям. Сад содержали неумело: ветви, которые следовало оставить расти, обрезались, вид, который должен был быть затененным, открывался вовсю, дорожки расширяли безотносительно ко всеобщей гармонии сада. Даже ветер, проносясь сквозь кустарники, звучал не так, как должен бы, потому что подлеску позволялось расти чересчур густым и чересчур высоким…

Упущения и ошибки подобны фальшивым звукам, которые копятся с появлением все большего числа плохо настроенных музыкальных инструментов в оркестре.

А ведь Аритомо однажды мне сказал, что из всех созданных им садов этот значит для него больше всего.

На половине своей прогулки я остановилась, повернулась и направилась обратно к дому.

Бронзовый Будда четырнадцатого века в кабинете не постарел, заботы мира не оставили следов на его лице. Проветривая комнату, А Чон весь день держал окна открытыми, но запах плесени от книг на полках состаривает сумрак, заполняющий весь дом.

Ощущение, что со мной что-то неладно, дало о себе знать пять-шесть месяцев назад. Я часто просыпалась от болей ночью и стала быстро уставать. Случались дни, когда не удавалось вызвать в себе никакого интереса к работе. Беспокойство переросло в жалящий страх, когда стали забываться имена и слова. Я начала подозревать, что это не просто наступление старости, а нечто большее. Я была болезненно слабой, когда освободилась от лагерной каторги, и полностью здоровье мое так никогда и не восстановилось. Я заставила себя вернуться к той жизни, которою жила до войны. Адвокатская, а позже судейская деятельность смягчала боль, я находила удовольствие в работе над словом, в применении закона. Более сорока лет мне удавалось не обращать внимания на истощение собственного тела, зато меня никогда не покидал вечный страх, что придет день, когда истощать во мне будет уже просто нечего. Чего я не ожидала, так того, что это время придет так скоро, так стремительно.

Я стала падающей звездой, тянущей за собой все вокруг, даже свет, в безостановочно раздающуюся пустоту.

Стоит только потерять всякую способность контактировать с окружающим миром, как не останется ничего, кроме того, что я помню. Мои воспоминания уподобятся песчаной отмели, отрезанной от берега приливом. Со временем они уйдут под воду, станут недосягаемы для меня. Такая перспектива ужасает. Ведь что за личность без хранимого в памяти? Призрак, обреченный витать между мирами – не имеющий ни индивидуальности, ни будущего, ни прошлого.

Предложение Фредерика, чтобы я записывала то, что не желала забыть, угнездилось в подсознании. Понимаю бесполезность этого, но часть меня жаждет быть уверенной, что, когда придет страшное время, у меня все равно останется возможность, пусть и скудная, как-то ориентироваться, помочь себе определять – что есть реальность.

Сидя за столом Аритомо, я осознаю, что в моей жизни есть куски, которые я не хочу терять, хотя бы потому, что до сих пор не знаю, как связать их воедино.

Когда суждено будет забыть многое, появится ли во мне наконец ясность в понимании того, кем были Аритомо и я друг для друга? Если к тому времени я все еще сохраню способность читать свои собственные слова, уже лишившись знания, кто занес их на бумагу, придут ли ко мне ответы?

Там, снаружи, горы вписаны в сад, стали частью его. Аритомо был мастер шаккея[31], искусства «заимствованного пейзажа», он использовал создания стихий и виды за пределами сада и делал их неотъемлемыми частями своего творения.

Утекает память. Я тянусь за ней, как будто ловлю лист, по спирали слетающий с высокой ветки. Я должна. Кто знает, вернется ли она ко мне когда-нибудь снова?

Во времена Чрезвычайного положения некоторые люди, приезжавшие частным порядком посмотреть чайную плантацию Маджуба, просили также показать им Югири. И иногда Аритомо разрешал. В таких случаях я должна была встречать посетителей у главного входа. Большинство из приезжавших были высокопоставленными государственными чиновниками, приехавшими отдохнуть с женами на Камеронском нагорье, прежде чем вновь вернуться к войне с укрывающимися в джунглях коммунистами-террористами. Они слышали про сад в горах и хотели взглянуть на него своими глазами, чтобы хвастать перед приятелями: мол, вот, были одними из немногих, удостоенных чести пройтись по нему. Гомон предвкушения обычно горячил воздух, когда я приветствовала гостей. «Что означает «Югири»?» – спрашивал кто-нибудь (обычно кто-то из жен), и я обычно отвечала: «Вечерние туманы».

Если час был подходящим и свет позволял, гости могли даже уловить мимолетное видение Аритомо, одетого в юката и хакама[32], выравнивавшего линии на белом гравии: садовник делал движения, будто практиковался в каллиграфии на камне. Наблюдая за выражениями лиц гостей, я понимала: кое-кто (если не все они) гадали про себя – не ошиблись ли их глаза, не видят ли они того, чего быть тут не должно? То же самое пришло на ум и мне, когда я впервые увидела Аритомо.

Он никогда не сопровождал этих людей, предпочитая, чтобы развлекала их я. Однако он прекращал свои занятия и беседовал с гостями, когда я представляла его им. Я была уверена: те же вопросы много раз задавались раньше, на протяжении долгих лет, прошедших с тех пор, как он впервые появился в этих горах. Но тем не менее он терпеливо отвечал на них, причем я не замечала у него никаких признаков скуки. «Это верно, – обычно начинал он, предваряя свой ответ легким поклоном, – я был садовником императора. Но это было в иной жизни».

Неизбежно кто-нибудь интересовался, почему он, бросив все, приехал в Малайю. По лицу Аритомо разливалось выражение изумления, будто бы никогда прежде такого вопроса ему не задавали. Я улавливала искорку боли в его взгляде, и некоторое время не было слышно ничего, кроме перекликающихся на деревьях птиц. Потом он издавал короткий смешок и говорил: «Возможно, когда-нибудь, еще до того, как перейти через плавающий мост снов, я отыщу причину этого. Тогда я вам обязательно об этом расскажу».

Иногда случалось, что гости (обычно из тех, кто воевал или был вроде меня заключенным японских лагерей) настраивались воинственно, они не успевали и рта раскрыть, а я уже заранее знала, кто из них распалится. Тогда взгляд Аритомо обретал арктическую холодность, уголки его рта загибались вниз. Однако он всегда оставался вежливым, поклонами как бы заключая в скобки свои ответы, прежде чем уйти от нас.

Несмотря на навязчивые вопросы, я всегда чувствовала, что временами Аритомо нравилось считать, что и он – одна из причин, по которой люди приезжают посмотреть Югири, что они надеются на везение увидеть его, словно он редкий и необычный цветок дикой орхидеи, который нигде больше в Малайе не сыскать. Наверное, как раз поэтому Аритомо, невзирая на свою нелюбовь к гостям, ни разу не помешал мне представить ему посетителей и неизменно надевал национальную одежду всякий раз, когда узнавал, что очередная группа придет осмотреть его сад.

А Чон уже ушел домой. Дом безмолвен. Откинувшись в кресле, я закрываю глаза. Картины проносятся перед моим взором. Флаг полощется на ветру. Крутится водяное колесо. Пара журавлей взлетает над озером, с каждым взмахом крыльев уносясь все выше и выше в небо, забираясь к солнцу…

Когда я вновь открываю глаза, почему-то мир кажется другим. Яснее, определеннее, но и – меньше.

Это будет не слишком отличаться от написания судебного решения, убеждаю себя. Я непременно найду нужные слова: они – всего лишь орудия, которыми я пользовалась всю свою жизнь. Из закромов памяти я буду черпать и записывать воспоминания о времени, которое провела с Аритомо. Я исполню, исполню танец под музыку слов – хотя бы еще раз.

Вижу, как за окнами густеют туманы, стирая с глаз долой горы, взятые взаймы садом. «Неужели и туманы – тоже деталь шаккея, сведенного воедино Аритомо? – думаю я. – И он задействовал не только горы, но и ветер, облака, постоянно меняющийся свет? Не заимствовал ли он у самих небес?»

26

Ясукуни – синтоистское святилище («храм мира в стране» – яп.), расположенное в Токио. Особое положение Ясукуни определяется тем, что там поклоняются душам воинов, погибших за Японию и императора. Верховное божество храма – император Японии. Ведает храмом (построен в 1869 г.) военное руководство страны. Посещение святилища императором Мэйдзи (1874), по сути, приравняло солдат, отдавших жизнь за императора, к богам.

27

Укиё-э, «образы изменчивого мира» (яп.) – направление в японском изобразительном искусстве. Гравюры в стиле укиё-э – основной вид ксилографии в Японии.

28

Сэнсэй (яп. – буквально «рожденный раньше», старший) – вежливое обращение к учителю, почтенному лицу или значительно старшему по возрасту человеку.

29

Хоримоно – резьба, гравировка (яп.). Первоначально – гравировка на лезвиях мечей и кинжалов. Затем – высокий стиль нанесения на тело изображений, которые, как правило, повторяли сюжеты классической японской живописи или создавались по оригинальным замыслам художников.

30

«Суикоден» – японское название китайского классического романа «Речные заводи».

31

Заимствованный пейзаж (яп.) – техника, предполагающая объединение сада с горами, лесом, зданиями или другими объектами вне его границ. Второстепенные элементы среднего плана (зачастую – тщательно ухоженные посадки) скрывают из виду нежелательное и создают желаемое представление. Зритель воспринимает все три области: передний план, второй план и фон – как единый сад.

32

Юката – традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное или льняное кимоно без подкладки. Хакама – длинные широкие штаны в складку, похожие на юбку или шаровары, традиционно носимые японцами-мужчинами, особенно дома.