Читать книгу Петербурженка - Татьяна Соловьева - Страница 2

1

ОглавлениеВ один из прекрасных июньских дней 1911 года молодой, элегантно одетый человек проходил по Старо-Невскому проспекту. Он искал мастерскую, где ему могли бы отремонтировать часы. Вдруг из открытого окна старинного петербургского дома раздался громкий крик. Кричала женщина. Прохожий остановился и стал прислушиваться, откуда доносится этот тревожный звук. Его напряженная поза красноречиво говорила, что он готов придти на помощь пострадавшей. И лишь когда женщина смолкла, а следом звонкий крик возвестил о том, что здесь, в одном из домов на этой респектабельной улице в петербургской семье появился ребенок, успокоенный прохожий улыбнулся. Подумав, что это хороший знак, он продолжил свой путь.

Так, в этот солнечный день в доме, откуда раздался крик, на свет появился новый житель Санкт-Петербурга. Это была девочка. Она родилась такая маленькая, пухленькая и миленькая, что у всех вызывала улыбку и желание что-нибудь для нее сделать. А потому ее назвали милочкой – Мила – Милица. В семье уже была девочка – Тамара – темноволосая, тоненькая с большими карими глазами, которая своей легкой походкой, гордым видом и впрямь походила на гордую грузинскую царицу. И, думается, недаром ее любимым поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов. Она рано научилась читать, и прочитанное ею самостоятельно первое стихотворение было написано Михаилом Юрьевичем. В дальнейшем она читала его произведения запоем, и когда все ложились спать, уходила в кухню, включала ночную лампу и продолжала читать. Засыпала с любимым томиком под подушкой. К восьми годам она уже знала наизусть несколько его поэм и стихотворений и с упоением декламировала их сверстникам.

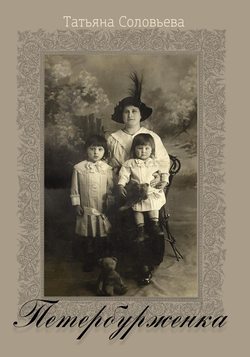

Елена Алексеевна

Когда родилась младшая сестра, Тамаре было всего шесть лет, но серьезная старшая сестра производила впечатление более взрослой.

Естественно, что после рождения первой дочери родители – Анатолий Андреевич и Елена Алексеевна – мечтали о сыне, но эта, только что появившаяся младшая дочка, сразу же их подкупила своей милой внешностью. Ее ручки и ножки были будто перевязаны ниточками – так глубоки были на них складочки. С первого дня Мила стала всеобщей любимицей. Казалось, сам солнечный ясный день, в который родилась Мила, подарил ей свою лучезарность.

В этой, хотя и сравнительно молодой семье, но уже с прочно сложившимися дворянскими устоями, унаследованными от родителей, дети росли в любви, довольстве и полном благополучии. Казалось, ничто не могло омрачить их детства и юности. Елена Алексеевна не работала, следила за домашним хозяйством и воспитанием девочек. Приглашаемые на дом учителя обучали сестер игре на фортепьяно и бальным танцам.

Глава семьи – Анатолий Андреевич, в свое время с успехом окончил Санкт-Петербургский институт путей сообщения и был принят на работу по специальности в железнодорожное ведомство. С первых дней практической деятельности молодой специалист зарекомендовал себя знающим инженером. Он очень быстро освоился на производстве, и, проявив недюжинные организаторские способности, был назначен на ответственнейшую должность – главного инженера.

Семья жила в собственном доме на Старо-Невском проспекте, расположенном в самом центре Петербурга неподалеку от Московского вокзала, где и работал Анатолий Андреевич. Дом был четырехэтажный. Хозяева занимали весь парадный второй этаж. На первом этаже находились комнаты няни, повара, горничной и швейцара. Квартиры третьего и четвертого этажей, имевшие отдельный вход, сдавались внаем. И хотя семье в наследство от родителей Елены Алексеевны достался лишь петербургский дом, вырученных от сдачи квартир денег и неплохой зарплаты мужа вполне хватало на обеспеченную жизнь.

Елена Алексеевна оказалась превосходной матерью, не лишенной воспитательских способностей. Своим дочерям с раннего детства она старалась привить не только хороший вкус, но и ненавязчиво, как бы вскользь, вложить в их головки как можно больше знаний. Само собой получилось и вошло в привычку, что зиму мать с дочерьми проводили в Петербурге, а летом уезжали на море.

Каждый год мать с девочками отправлялась на отдых в одно из самых престижных тогда мест – на Средиземноморское побережье, которое сегодня называют Лазурным берегом. Постоянным местом их пребывания была бухта Вильфранш Сюр-Мер вблизи города Ницца. Тем более, что ее муж и члены его семьи имели право на бесплатное проживание в русской гостинице, находившейся в этой бухте. Стоит отметить, что бухта, благодаря дипломатическому искусству русской императрицы Александры Федоровны, урожденной немецкой принцессы Фредерики Луизы Шарлотты, с середины ХIХ века и до середины ХХ века считалась Средиземноморской базой Российского флота. Здесь русские моряки могли остановиться, передохнуть, пополнить продовольственный запас, который закупался и в избытке хранился в специально построенных амбарах. И лишь в 1940-х годах, когда Советский Союз отказался платить местным властям за использование бухты, Средиземноморская база перестала функционировать.

Елена Алексеевна с дочерми

Гостиница, в которой жила Елена Алексеевна с дочерьми, стояла на самом берегу. Каждый день можно было наблюдать, как отходили и прибывали в бухту Вильфранш пароходы и небольшие судна. Мемориальная доска, висевшая при входе на территорию бухты, возвещала о том, что в 1770 году первыми русскими судами, пришвартовавшимися в бухте Вильфранш, был флот под командованием Алексея Орлова. Русские много сделали для процветания этого места. Здесь на средства России была открыта океанологическая научная лаборатория, изучавшая водных обитателей. Долгое время лабораторию возглавляли выдающиеся русские ученые, сделавшие немало ценных открытий в этой области. Позднее, в 1996 году, в городе в память о русских ученых и военных был открыт бульвар имени императрицы Александры Федоровны. Так как именно эта русская императрица договорилась с королем Виктором Эммануилом II и местной властью о создании здесь продовольственной базы русского флота. На бульваре в честь нее был поставлен памятник и бюсты выдающимся русским военачальникам и приближенным, среди которых Г. Потемкин.

У местных жителей сохранилось воспоминание, что после смерти своего супруга, – Николая I, Александра Федоровна часто посещала Вильфранш и гуляла в одиночестве по берегу бухты. Эта водная гладь и благотворное для нее место успокаивали ее душу. Раскинувшаяся амфитеатром вдоль берега бухта и до настоящего времени сохранила свой первоначальный облик.

В этих местах, где в те годы было много русских, мать с девочками совершенно не чувствовали разлуки с Россией. Дочери целыми днями купались в море, загорали, бегали босиком по мелкому песку, строили города и крепости. Но особое удовольствие им доставляло лазить по стенам настоящей старинной крепости, как-будто выраставшей из моря. Из рассказа матери они знали, что крепость была возведена еще в середине ХVI века, но ее стены еще настолько крепки и так хорошо сохранились, что в ней в ХХI веке собираются открыть увеселительные заведения…

Каждый день семьи начинался с посещения находившейся неподалеку церкви Сент-Мишель. Небольшая старинная церковь, выполненная в стиле итальянского барокко, и сегодня является местной достопримечательностью. В ней мать с дочерьми молилась и, сидя на невысоких скамейках, наслаждалась звуками старинного органа, исполнявшего духовные мелодии. В такие минуты девочки замирали, целиком отдаваясь музыке, зато по дороге домой бурно обсуждали понравившиеся моменты.

Девочки в матросских костюмах

По вечерам они осматривали и другие достопримечательности. Им особенно нравилась небольшая часовня Сен Пьер, стены которой лишь недавно заново были расписаны известным художником Жаном Кокто. В этой часовне проходили заседания администрации бухты, и уже тогда начинала складываться традиция проведения здесь бракосочетаний молодых пар. Зачастую торжественная церемония заканчивалась исполнением старинных мелодий, так «подходивших» этой церкви. Дети с Еленой Алексеевной заранее узнавали о таких событиях, всегда любовались торжественными моментами бракосочетания и, уходя, с пристрастием обсуждали наряды невесты и жениха, отмечали выражения их лиц в моменты подписания брачных контрактов. Обычно Елена Алексеевна не мешала бурной фантазии девочек. Иногда смеялась над их рассуждениями, а иногда даже вставляла свои наблюдения. Так, в шутках и спорах о том, кто кого больше любит – жених или невеста, они незаметно доходили до своего дома.

Елена Алексеевна от природы обладала безупречным вкусом в одежде и старалась привить такой же дочерям. Они привыкли к тому, что прохожие довольно часто обращали на них внимание, так как Елена Алексеевна, несмотря на разницу в возрасте своих дочерей, обычно одевала их в соответствии со своим вкусом, а, главное – одинаково. Это происходило следующим образом: она покупала понравившуюся одежду для одной из девочек, а затем отдавала шить такой же наряд для другой дочери. При этом скрупулезно придиралась к качеству отделки. Такая «троица» смотрелась стильно и необычно, их считали своеобразным эталоном и местными законодателями моды. Именно поэтому они и привлекали окружающих. Особенно тщательно они одевались, собираясь на различные представления.

Один раз, возвращаясь с концерта, проходившего в часовне, они увидели модно одетого молодого мужчину, шедшего навстречу им в сопровождении двух таких же молодых и хорошо одетых людей. Многие прохожие останавливались и с улыбкой приветствовали их. Когда они прошли мимо, мама объяснила им, что это был всеми любимый мэр города с друзьями. Девочкам надолго запомнилась эта встреча.

Из этого прекрасного места мать с девочками путешествовали в окрестные города и страны. Переезжая из одного города в другой, Елена Алексеевна обучала своих детей иностранным языкам. Французский, на котором тогда говорили многие петербуржцы, она знала в совершенстве, а потому, находясь вдали от родины, не чувствовала никаких неудобств. Со знанием дела показывала детям места отдыха петербургской знати и достопримечательности Италии и Франции. Причем, находясь в каждой из этих стран, она старалась внушить сестрам, что лучше разговаривать с окружающими людьми на языке той страны, где они находились. Елена Алексеевна как могла, передавала свои знания французского языка детям и постоянно внушала им, что знание языков всегда пригодится им в дальнейшей жизни и намного облегчит их будущее существование. Со старшей дочерью, которая уже брала уроки французского языка в Петербурге, Елена Алексеевна часто разговаривала на этом языке, предлагая младшей внимательно прислушиваться к их разговору и повторять отдельные слова и фразы. Бывая в разных городах сестры с матерью неизменно посещали местные музеи, театры, концерты, ходили на выставки.

Елена Алексеевна считала своим долгом показать детям самые известные и популярные среди европейцев того времени места отдыха.

Довольно часто мать нанимала открытый экипаж, и они совершали увлекательные путешествия по всему берегу Лазурного моря Так в то время, да и сегодня принято называть береговую полосу Средиземного моря между Ментоном и Сен-Тропе, куда кроме уже упоминавшейся бухты Вольфранш, входят Ментон, княжество Монако со знаменитым казино «Монте-Карло», Болие, Ницца, гора Симье, Канны и все береговые достопримечательности до Сен-Тропе.

Однажды петербургские друзья семьи, которых они встретили на отдыхе, пригласили Елену Алексеевну с детьми осмотреть две виллы, о которых много говорили во Франции, но доступ туда мало кто имел. На местном катере они отправились в местечко Эз. Высадившись на берег, прошли вдоль него до стоящей на мысе Виллы Кирилос. Эта вилла была выполнена в древнегреческом стиле для ее владельца, историка-эллиниста Теодора Рейнаха и представляла собой копию типичной древнегреческой виллы. При ее строительстве были использованы отборный итальянский мрамор Каррары, Сиены, редкий мрамор из Серравенны, который среди специалистов известен как «цветок персика», редкие сорта дерева. Мать с девочками осматривали помещения, отделанные этими чудесными материалами, восхищались мозаикой, фресками, как будто возникшими из старого мира древней Греции. Но когда они опустились в подвал и увидели греческие статуи, как бы всплывшие на поверхность воды, их восхищению не было предела. Такое впечатление создавало мастерство людей, искусно, с выдумкой поставивших статуи перед стеклянной стеной, омываемой водами Средиземного моря.

Владелицей второй виллы была дочь всемирно известного богача – баронесса Ротшильд. Эта вилла стояла на возвышении и была окружена замечательными садами. Из ее окон открывался незабываемый вид на Средиземное море. Внутри она вся была наполнена подлинными шедеврами искусства из разных стран. Так мебель и убранство комнат в изысканных стилях Людовика ХV и Людовика XVI, лучшие шпалеры из Италии и Франции, севрский и саксонский фарфор, плафоны всех комнат расписаны итальянскими художниками, повсюду скульптуры Фальконе. На стенах живопись и рисунки Буше, Фрагонара, Тьеполо, Гюбера Робера, Ренуара, Сислея, Моне и др. Но несмотря на это сказочное богатство, неизгладимое впечатление оставляли диковинные сады, исполненные в разных стилях: флорентийском, испанском, французском… Особенно интересен был невысокий сад в японском стиле. Эти сады, расположенные на разных уровнях, украшали изящные пруды, беседки, тенистые аллеи, множество цветов и неожиданно появляющиеся то там, то тут карликовые фонтанчики и большие фонтаны. Среди садов на некотором возвышении стоял Храм Любви – копия храма из версальского Трианона.

Полные впечатлений от такого наполненного красотой дня, они вернулись в гостиницу. Девочки долго не могли уснуть и, перебивая друг друга, делились впечатлениями от сказочных садов с диковинными и никогда ранее не виданными растениями, прекрасных фонтанов в извилистых поворотах небольших аллеек. Их поразили и мраморные статуи, как бы выходящие из моря, и роскошное убранство вилл, и весь берег Средиземного моря, наполненный теплом и светом.

Такие поездки, бесспорно, откладывали в юных головках познания в области гармонии и красоты, учили отличать настоящее, большое, волнующее искусство, от посредственного.