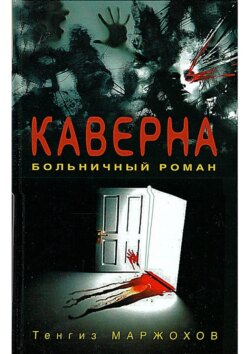

Читать книгу Каверна - Тенгиз Maржохов - Страница 2

Часть первая

Оглавление1

Был конец января 2008 года, когда праздники отгуляны, подарки раздарены. Все устали от новогодней суеты и шумных застолий: от алкоголя мутит, от блюд разнообразных тошнит. Хочется поста, отдыха, хоть в работе.

Меня такое состояние охватило после одиннадцати лет жесткого аскетизма. Я ждал конца праздников, чтобы обследоваться. У меня был хронический туберкулез, но точного диагноза я не знал. Там… врачи не говорят правду по странным оперативно-тактическим соображениям. Скрывают настоящий диагноз от пациентов спецконтингента. Я чувствовал себя неплохо, бодрился. Эйфория от свободы, видимо, действовала: новые запахи, вкусы, присутствие женщин, приводили меня в состояние аффекта.

В назначенный час я прибыл в тубдиспансер «Дубки» (больничный городок на окраине города Нальчика) к участковому врачу, с надеждой на положительные результаты, которые должны были дать оптимистичный прогноз, что все заживет под влиянием вольной жизни и хорошего питания.

Однако участковый врач, Эльмира Каюмовна Айсина, проговорила с чувством неловкости:

– Тенгиз, мне тебя порадовать нечем. Нужно срочно в стационар. Я бы не хотела тебя расстраивать, но…

– Почему стационар? Что, настолько серьезно? – нахмурился я.

Она показала рентгеновский снимок. Там, кроме всего прочего, была большая каверна с четкими контурами. Прямо под ключицей, в верхней доле правого легкого, ключица пересекала каверну пополам.

– Мина замедленного действия, – удручено пояснила Эльмира Каюмовна. – Да и в анализах палочка есть. Так что пишу направление и с понедельника ложись. Договорись там, насчет места. Откладывать нельзя.

– Я не думал, что все так серьезно. Ведь чувствую себя неплохо, Эльмира Каюмовна, делаю гимнастику, пробежки по утрам, турник, брусья.

– Никаких брусьев. Ты что? Только прогулки. Беречь себя надо, лечение и покой, – дала мне направление. – Желаю удачи! Ведь от тебя многое зависит. Есть такие, которые не борются и молодыми уходят. Жаль их… – она грустно посмотрела в пол. – Бывают тяжелые, но выкарабкиваются. Никто не ожидал, а побеждают недуг, живут. Так что, побольше оптимизма. Ты парень молодой. Должен справиться. Все будет хорошо.

Я вышел из тубдиспансера задумчивый.

Да… неважные дела, плохо. Мама огорчится – сын вернулся, а здоровья нет. Теперь лежать в больнице. Сколько? Полгода, год?

Ну, а что ты хотел? – повел я внутренний диалог. – Такой срок отмотать без последствий? Так не бывает. Как ты себе там говорил? Когда выйдешь – первые трое суток – шок, потом, несколько месяцев – адаптация. Год надо, чтоб в себя прийти, а чтобы на ноги подняться – лет пять, не меньше. Половина от отсиженного срока должна пройти, чтоб маятник вернулся. Так что, Тенгиз Юрьевич, смирись, до пяти лет вперед, настройся на тяжелую жизнь, не жди праздника, убей самолюбие.

Ничего, Господь поможет.

Дома я рассказал матери о положении дел. Мама слушала внимательно в позе «руки опустились», то задумчиво глядя в пол, то пристально на меня, временами, тяжело вздыхая. Выслушав, махнула рукой и сказала:

– Пойдем, на кухне поговорим. Я тебя покормлю.

Мама поставила передо мной тарелку с соусом, блюдце брынзы, зелень и черный хлеб.

– Ничего, Тенгиз. Что поделаешь? Надо лечиться. Правильно твоя Каюмовна сказала, все от тебя зависит. Твой отец всю жизнь боролся с этой болезнью, – подбадривала она и наблюдала, как я кушаю. – Я позвоню Валерию Николаевичу. Ты его не помнишь, наверно. Бронхолог, давно в «Дубках» работает, еще отца лечил. Я поговорю с ним на родном, осетинском, он поможет.

Я вернулся в комнату и сел в кресло. Ощущение сытости поменяло настроение, все предстало не в таком уж черном свете.

– Мам, все будет хорошо, – начал я громко переговариваться с ней. – Бывало и похуже, я не падаю духом. Просто хотелось начать жить, работать, семью завести. Мне ж тридцать три, мои ровесники детишек воспитывают, – вернулся я на кухню. – Уже не мальчик, мне женщина нужна, – вырвалось с какой-то обидой в голосе.

Мама протирала вымытую посуду.

– Знаешь что?!.. Женщина ему нужна!.. Нечего было в тюрьму садиться! Кто тебе виноват? – Укорила мать. – Я, что ли, не хочу, чтоб у тебя все наладилось? Очень хочу твоих детей понянчить, пока у меня силы есть.

Я почесал затылок. Мать права, по большому счету. Пенять приходится на себя. Мы имеем то, что заслуживаем.

А заслужил я тяжелое социальное положение. Вернулся после одиннадцати лет к матери в однокомнатную квартиру в хрущевке.

Была у нас четырехкомнатная квартира в том же районе. Но, когда отец упокоился, старший брат переселил мать в однушку, а разницу забрал, поехал в Москву, поставил все на свою фантазию и закончил тем, что совесть загнала его обратно в зону на семь лет. Матери оставил после себя внука – проявление силы Всевышнего, что и от таких непутей рождаются лучезарные дети.

К этому «разбитому корыту» и пришел я по возвращению из того мира. Племянник, только начавший разговаривать, назвал меня «деда», потом «папа», на этом мы и поладили. Такие крайности в восприятии ребенка были, потому что я, как больной хроническим туберкулезом, был не допустим до племянника и наши встречи носили случайный характер с большими промежутками.

Короче говоря, старт, с которого предстояло начинать жизнь заново, оказался настолько низким, что поначалу хотелось кричать от безысходности положения. Представлял, что по освобождению будет тяжело, но чтобы настолько, не думал. Нет ничего хуже, чем начать жизнь сначала: «Крепись, – говорил я себе. – Это проверка на прочность. Терпи. На все воля Господа».

Этим же вечером мама позвонила Валерию Николаевичу Цахилову, объяснила ситуацию и положение сына, что надо ложиться в стационар. Валерий Николаевич посоветовал подойти к нему и на месте все решить.

Утром назначенного дня мы прибыли в «Дубки», проследовали к республиканской туберкулезной больнице. Больница располагалась в здании санаторно-курортного типа. Летом, объятая зеленью, она выглядела, как белый кирпич в траве, а сейчас, в конце января, в малоснежную южную зиму, как серый придорожный камень.

Поднялись в отделение диагностики, подождали в коридоре, пока подойдет Цахилов, при этом перемигивались с мамой, стараясь не нарушать покой сидящей на посту строгой медсестры.

Пришел Валерий Николаевич, поздоровался и завел нас в кабинет. Попросил рентгеновский снимок, посмотрел на свет и проговорил со всей серьезностью:

– Да, каверна большая. Надо серьезно лечиться, – смотрел он больше на мать голубыми глазами, закатывающимися под верхнее веко.

– Каюмовна говорила, что возможна операция, – сказала мама, желая продолжить разговор и побольше выслушать от врача.

– Давайте так, – сказал твердо Валерий Николаевич. – Вперед забегать не будем. Надо лечиться, упорно лечиться, минимум полгода. Потом будем делать выводы. Видно, запущенный туберкулез. Может быть, при лечении произойдет чудо, – пошутил он без тени улыбки. – Вообще-то, туберкулез вещь индивидуальная, у каждого протекает по-своему. Я направлю вас во вторую терапию, к Зауру. Под его наблюдением будешь лечиться, понял? – посмотрел на меня строго. – И чтоб без баловства, чтоб я не краснел за тебя.

Валерий Николаевич снял трубку телефона.

– Я не подведу, – начал я уверять его. – Вредных привычек нет: не курю, не пью, не наркоман…

– Салам, Заур! – Цахилов сделал знак, чтоб я помолчал. – Заур, положи к себе парня. Сын моего друга, хороший парень. Да, будет серьезно лечиться. Хорошо, я направляю к тебе, – что-то еще пошутил, посмеялся и положил трубку.

Встал из-за стола, вернул мне снимок и подошел к матери.

– Надеюсь, все будет хорошо. Если что, знаете, где я. Беспокойте по любому поводу. Идите сейчас на четвертый этаж, там к заведующему подойдите, он ждет. Всего доброго!

Во втором терапевтическом отделении мы подошли к кабинету заведующего. На двери красовалась бронзовая табличка: «Заведующий отделением, Хапузов Заур Каральбиевич, кандидат медицинских наук». Табличка выделялась из унылого вида терапевтического отделения. Заставляла уважать дверь, на которой висит. Это как в поле набрести на памятник и удивиться.

Я постучался.

– Здравствуйте, можно?

За столом сидел полный мужчина в очках, походивший на мясника, лишь белый халат говорил о медицине. Он разговаривал по мобильнику и, не отрываясь, показал… Я не понял его пантомимы. Тогда он прикрыл трубку и в полголоса сказал:

– Зайди в ординаторскую к Людмиле Мухадиновне, – при этом замахал рукой, ни слова не давая сказать, мол – знаю, кто ты и зачем пришел.

Я вышел в коридор.

– Почему так быстро? Что он сказал? – спросила мама.

– В ординаторскую послал, – поискал я дальше глазами. – Вот сюда сказал зайти.

За столом, заваленным медицинским бумагами, сидела пожилая женщина в белом халате. Эта женщина и была Людмила Мухадиновна, на которую показал заведующий. Ей было около семидесяти лет, если не больше. Обесцвеченные редеющие волосы. Блуждающий взгляд.

Короче, другого врача-фтизиатра я, как счастливчик, ожидать не мог. Только такой пациент, как я, из числа бедных родственников, отправлялся прямиком к Людмиле Мухадиновне.

– Здравствуйте, – протянул я направление. – Меня к вам направили. Вот снимок и анализы, – положил все на стол перед её носом.

– Вы ложитесь? Кто направляет? Поликлиника? Так… – посмотрела она направление. – Подождите за дверью, – попросила она маму. – Я его опишу пока, потом мы поговорим.

Мама вышла из кабинета.

– Присаживайся, – усадила меня и приступила к процедуре приема больных в стационар. – Противопоказания есть?

– Да, пиразинамид. У меня на него аллергия.

Она записала это в историю болезни. Затем, после процедуры описания, попросила, чтоб я пригласил маму. Вошла мама, и Людмила Мухадиновна поговорила с нами о том – о сем, о жизни, как плохо в наше время болеть туберкулезом и тому подобное.

Было видно, что почтенная старуха, будучи давно уже на пенсии, дожила до столь преклонного возраста в профессии, и по сей день была в строю, по причине отходчивости от горя больных. Она не принимала близко к сердцу все, что происходило с пациентами, лишь бы бумажная отчетность была в порядке. И, по-моему, не только нехватка молодых специалистов, но и бумажная аккуратность держала её на своем месте до глубокого склероза.

– Ложись в 412 палату, там место есть. Остальное девочки подскажут, – имела в виду медсестер Мухадиновна.

Мы с мамой пошли по коридору, считая палаты. Вид был у нас, как у людей, которые занимаются своей проблемой, готовые на всякие сюрпризы. Нам встречались редкие больные, они всматривались в меня, заглядывали в глаза, как будто давно ждали, ждали как последнюю надежду. У большинства только глаза-то и оставались, ну еще носы и уши, остальные части тела чахли и уходили тихо и безвозвратно.

Мы подошли к открытой палате, я посмотрел на номер 412.

– Вот эта, – нехотя показал маме и зашел.

Там, нагнувшись к ведру с тряпкой, санитарка о чем-то оживлено перебранивалась с двумя больными. Те двое, очень разные: один маленький, второй высокий, разводили руками и оправдывались.

Я громко поздоровался. Санитарка выпрямилась и удивлено посмотрела на меня.

– Место есть? Меня сюда направили, – сказал я санитарке. Представился и пожал руки будущим сопалатникам. – Да-а… – оглядел палату, как панораму, – подраматичней «Бородинской» будет.

– Как вас зовут? – обратился я к санитарке.

– Роза, – ответила она и продолжила протирать подобие тумбочки. Потом вышла и принесла комплект белья. – Матрац и подушку сейчас дадут.

Разворачивая белье: простыню, пододеяльник, наволочку, я пришел в ужас. Это было рубище, провонявшее хлоркой. Ткань была застирана до такой степени, что просвечивалась, как марля.

Я серьезно посмотрел на Розу. Это была женщина средних лет, худощавая, глаза понятливые, лицо напоминало ослиную морду из мультфильма «Бременские музыканты».

– Откуда… Роза? – внимательно присматриваясь, спросил я.

– Из Баксана, – ответила она с ухмылкой.

«Все понятно, – подумал я. – Постельные принадлежности, видимо, перекочевали в Баксан».

В этот миг к стоящей в дверях матери, как старуха с косой, подковыляла Людмила Мухадиновна и начала что-то говорить жалобным тоном.

Что? – не понял я и повернулся.

Мама, как рыба на суше, раскрыла рот, а Людмила Мухадиновна высказывала ей соболезнование. Мама прервала её, когда заметила, что я недоуменно смотрю на них.

– Я ложу сына. Вы что? – проговорила мама и хихикнула.

Людмила Мухадиновна тут же пришла в себя. – Ах да, извините, – махнула рукой. – Тогда туда не надо. На том месте сегодня парень умер. Я подумала вы его мать… Идите вот сюда, – подвела нас к 414 палате. – Располагайтесь здесь, – указала на пустую койку.

В палате, на койке у окна, сидел мужчина средних лет.

Я поздоровался. – Тенгиз, – протянул ему руку.

– Володя, – ответил он.

Тут же мощная сестра-хозяйка прикатила на каталке матрац и подушку, занесла и скинула на сетку койки.

– Что это? – поднял я одной рукой подушку, другой развернул матрац. – Сколько человек на этом матраце померло? И какой бедолага захлебнулся кровью на этой подушке? – брезгливо спросил я у сестры-хозяйки и посмотрел на Володю.

Он молчал, как давно не обращающий внимания на такие мелочи. Мама не знала, что сказать. А сестра-хозяйка пробубнила:

– Что, не нравится? Пойдем, сам выберешь… если найдешь, – и повела меня в подсобное помещение. – Выбирай, – стала она в дверях.

Матрацы, подушки, одеяла представляли собой кучу барахла до потолка, в которую я полез, оптимистично засучив рукава. Первая иллюзия разрушилась об факт. Выбирать в этой куче было нечего, все было еще хуже: проссанные, проблеванные кровью насквозь матрацы и подушки. Я побросал туда же, чем замарал руки и недовольный вернулся в палату.

– Ну что? – спросила мама.

Я безысходно посмотрел на постельные принадлежности.

– В тюремной туббольнице сейчас новое белье выдают, – негодовал я. – А это республиканская больница, для свободных людей, не для зэков.

Но факты, как говорится, вещь упрямая. И такое плачевное состояние было в нальчикской больнице. Я был в шоке. Тут же пришло в голову, что это только первое впечатление. В каждом болоте бывают разные омуты… до которых надо еще добраться. Одного водяного я увидел. Посмотрим, что дальше будет?

– Ладно, прорвемся. Не из таких прожарок выбирались, – подбодрил я себя и маму. – Поехали домой.

А Володе, сопалатнику, сказал:

– Вечером вернусь.

Мы вышли из больничного корпуса. Был пасмурный полдень. Горы скрылись в тумане. Стоял легкий морозец, но снега почти не было, лишь небольшими островками лежал кое-где. Земля была покрыта прошлогодним листопадом. Листья тополя, желтые с чернотой, замерзли, как лодочки прогнулись и каждый сохранял снежинку. Все было серо, но на солнце это покрывало отражало яркую картину, только непостоянную и ветрено-холодную.

По дороге мама приставала с вопросами:

– Почему заведующий не поговорил с тобой? Сразу к Мухадиновне направил. Ты сказал, что Валерий Николаевич тебя послал? Что ты от него?

Я что-то машинально отвечал, а сам ломал голову над этими же вопросами. Заведующий не стал со мной разговаривать, потому что сейчас эти звонки ничего не значат. Все решают деньги. Нет денег – ложись на зассанный матрац. Есть деньги – все будет в лучшем виде. И медицинская страховка, в таких случаях, играет как-то не за тебя. На неё врачи смотрят разочарованно: «Вот еще один нахлебник появился. Надо чтобы наличные фигурировали, не эти полисы. – Вы по страховке, да? – и врач заскучал… – Нет! – оживился и предлагает весь спектр услуг. Любой каприз за ваши деньги. Руки потирает. – Сейчас все в лучшем виде сделаем. – Да у вас еще геморрой, кроме всего прочего, найдут. И за поиск геморроя тоже, извините, копеечку. Ведь специалист трудился, искал. А за лечение, это другой тариф». – Паясничал я перед мамой.

Мама покраснела от смеха.

– А Мухадиновна ко мне подходит и соболезнует. Я не поняла. Только что мы с ней в кабинете разговаривали, а тут соболезнование… ха-ха-ха!

– Кстати, плохой знак, – сказал я, прекращая этим веселье. – С дурного начинается.

2

Вечером того же дня я вернулся с вещами перед закрытием отделения. Старый друг, Русик, вызвался подвезти меня до больницы.

Было уже темно. В наших краях зимой темнеет рано. Нет такого плавного, неторопливого заката, как в России, горы скрадывают пару часов. Солнце прячется за главным хребтом и наступает ночь. И город переходит из яркого и веселого, в мрачный и угрюмый.

Контраст усиливается из-за плохого освещения Нальчика. Несколько главных улиц более-менее освещаются, остальная же часть курортного города погружается в темноту. И только одинокие фонари, как ветераны, оставшиеся из разных эпох, появляются в неожиданных углах. Бывают такие – лампочка под металлической шляпкой на бетонном столбе, какие в детстве (во времена Л.И.Брежнева) мы били из рогаток. Вcтречаются более поздние, времен перестройки, или современные, новой конструкции, освещающие, корпоративно, периметр частной земли. А попадаются старые фонари, каких не помнит глаз, как динозавры, дожившие до демократии двухтысячных со сталинских времен курортной привлекательности. И настолько они одинокие в поле войны, что мало меняют общую картину темного города. Где так много бандитских переулков, что не страшно ходить по ночам, потому как на все переулки бандитов не наберется. Короче говоря, в больших городах, таких как Москва, освещение более насыщенное.

За год, что я прожил в Нальчике, вернувшись после долгой разлуки, город показался спокойным. Тут если что-то и происходит, то так шумно и с резонансом, что хватает на пяти, а то и десятилетку. В остальном же, город монотонен, как ритм маршрутов троллейбуса, которые ходят по нальчикским улицам, как носороги. Раньше, из большого транспорта, были желтые слоны – «Икарусы» с гармошкой, теперь же они вымерли, а на их место пришли маршрутные такси – газели. Еще малогабаритные автобусы японско-украинского производства. Они как тапиры, бегают по городу от остановки к остановке в потоке машин.

Мамина квартира находится в противоположной части города от больницы. И ехать с вещами неудобно. Поэтому Русик пришелся, как нельзя, кстати – подвез меня к входу в больницу, помог выгрузить пакеты с вещами.

Попрощавшись, я поднялся на лифте на четвертый этаж. Неуклюже, перехватывая пакеты, чтоб не резало пальцев, дошел до сестринского поста. Там две медсестры готовились к вечерним процедурам. Проходя мимо, меня окликнула та, что постарше:

– Твоя фамилия Замохов?

– Да, Замохов, – остановился я, поставил пакеты на пол и перевел дыхание.

– Вот, возьми… Утром сдашь анализы, – показала на бутылочку, баночку и листок бумаги.

– Одну минуточку, – ответил я. – Занесу пакеты в палату.

Прошел дальше… Коридор освещался частями, было видно, что лампочки в плафонах перегорают без согласования с электриком и его возможностью быстро их менять. Поэтому, немного напрягая зрение, чтоб не пройти палату, я то прибавлял, то замедлял шаг, пока, наконец-то, нужные цифры 414 не появились. Из дверной щели выбивал свет – «ничего, привыкну» – подумал я и открыл дверь коленом. Занес пакеты, скинул куртку и шапку и вернулся на пост.

– Давайте, что тут у вас?

У стола стояла медсестра в халате без маски, она занималась распределением анализов. Ничего особенного в ней не было, кроме строгости и спокойствия.

– Вот, – показала она на тару. – Сюда соберешь мочу, в баночку мокроту, а это, – показала на бумажку, скрученную в трубочку и торчавшую из бутылки с меркой, – общий анализ крови, пойдешь на второй этаж, там спросишь. Все это надо сделать рано утром, – объясняла она, при этом внимательно рассматривала меня и за серьезным выражением лица проскальзывала улыбка.

Слушая, я поглядывал на вторую медсестру, которая подходила к столу, передавала необходимые предметы и отходила к шкафу с лекарствами. Казалось, она прислушивалась к нашему разговору, только старшая начинала что-то искать, тут же подходила и помогала. Это была молодая девушка невысокого роста, одета в медицинский брючный костюм, маску и чепчик. Когда она отходила, через легкую ткань брюк, просвечивались трусики-слипы в цветочек. Кровь притекла к голове… «А здесь хорошо топят», – подумалось мне. Дальше заглядываться я постеснялся и встретился глазами со старшей, в её взгляде была едва уловимая ухмылка, она смутила меня.

– Ладно, я понял, спасибо! – забрав тару, вернулся в палату.

Поставив тару под койку, начал разбирать пакеты. Попутно завязался разговор с Володей.

– А на этой койке кто лежит? – поинтересовался я, заправляя постельное белье, привезенное с собой, под него постелил больничное, чтоб было почище.

– Здесь мужик один числится. Приходит, таблетки на неделю берет и пропадает, – пояснил Володя, показывая на прибранную койку.

Так, понятно: «трехместная палата, одного постоянно нет, хоть в этом повезло, да и Володя не самый худший вариант. А то подложили бы к тяжелобольному с процессом, и слушай круглосуточно кашель и стоны».

– Что тут у нас? – полез я в тумбочку, которая, судя по всему, предназначалась мне.

Тумбочек было три, две возле коек Володи и того мужика (которого, как потом оказалось, звали Борисом) и одна возле раковины, под большим зеркалом. И если я садился на койку с краю, со стороны двери, то мог разглядывать себя в зеркале.

Койка была дурацкая, наследие советского медицинского сервиса – металлическая сетка на спинках с дужками. Сетка была просижена на одну сторону и являлась такой узкой, чтоб, например: человек, поселившийся в одноместный номер, не мог привести подругу. Даже если смог провести вокруг носа вахтера и незаметно прокрасться по лестнице и коридору, койка такая, что мысли об уюте и комфорте покидали голову нарушителя режима проживания в общежитиях, санаториях, пансионатах и больниц времен «совка».

И этот «совок» никуда не делся из нашей больницы, он был такой же реальностью, как и все вокруг.

Ладно, как-нибудь перекантуемся, потом посмотрим, – продолжал я размышлять и знакомиться с палатой. – По меньшей мере, полгода здесь находиться, в этой комнате с попутчиком.

– Тебе анализы уже дали? – спросил Володя.

– Медсестры дали. Рано утром надо поставить. Они объяснили, только я что-то прослушал.

Володя показал куда что поставить утром и улыбался, словно знал меня и был рад моему появлению.

– А что за медсестры дежурят сегодня? Как их зовут?

– Та, что постарше Сима, – поморщился он. – Сука, сам увидишь.

– А вторая кто?

– Мелкая? – уточнил он.

– Да, мелкая… Дженнифер Лопес, – смачно произнес я и сделал удивленное лицо.

Володя, глядя на маня, покатился со смеху.

– В натуре, четко ты подметил – Дженнифер Лопес, – повторил он за мной. – Молодая, глупенькая, Марина зовут, – продолжал он веселиться. – Понравилась?

– Я не разглядел лица, но Дженнифер!.. О Дженнифер! – показал я руками на её красоту и помотал головой, как сокрушающийся.

Юмор нас сблизил, мы быстро нашли общий язык. Манерой нашего общения стали шутки и приколы. Он, как и я, был мужчина с биографией, мы хорошо поладили. Только его биография была подпорчена, а это оставляет своеобразный след и сказывается на поведении.

На следующий день, услышав мою фамилию, Володя спросил:

– А Мурат Замохов не твой брат?

– Мой брат, старший, а что?

– То-то я смотрю, на кого ты похож? Кого-то напоминаешь? Мурика, точно! Особенно голосом вы похожи, – обрадовался он.

«Вот еще!.. – подумал я. – В какой только дыре не знают Мурата. В самых неожиданных местах и самые бесперспективные типы».

– А где сейчас Мурик? – спросил Володя, хихикая своим воспоминаниям. – Ну, Мурик Замохов! – качал он головой.

– Лямку тянет на строгом режиме, – ответил я, поддерживая настроение. – А ты его откуда знаешь?

– Мы с ним в армии служили.

– В Сосновом Бору что ли?

– Да, в Сосновом Бору… – Володя замолчал и призадумался.

Было видно, здесь воспоминания теряли привлекательность.

Я ненавязчиво поддержал тему, рассказал, что приезжал к брату в часть под Питером, два часа на электричке до городка Сосновый Бор. Припомнил некоторые подробности моей поездки. Сугробы исполины. Обледенелый колодец. Сладкий сон на русской печи.

Володя посмеялся и начал рвано, кусками рассказывать.

– Ну, Мурик!.. Пришел меня провожать в гражданке. С девчонкой. В самоволку пошел. Никто не пошел. Только Мурик. Проводил меня до пирона. На поезд посадил. «Что, Вовчик, боишься?» – подкалывал меня. – «Ома дела не в этом!»

– Ты раньше демобилизовался или как там, в армии, говорят? – не совсем понял я.

– Да, раньше… За несколько суток до дембеля убил одного… Мы отмечали… По пьяни получилось. Нервы не выдержали. Убил. Сразу в бега подался. Несколько лет бегал, потом устал – дошёл до состояния, когда боялся каждого шороха, издаваемого мной же. С гор спустился и сдался. Восемь лет получил и поехал кататься по России. Где-то блатовал, где-то приблатовывал. Доехал до Карелии. Слышал?

– Карелия, наслышан. А как же?

– Там мы выдохлись, – подвел черту Володя.

– Выдохлись, – заметил я. – Точное определение – выдохлись.

Я сочувственно посмотрел на Володю. Там и не такие типы выдыхались. Место, про которое говорят – гадюшник. Но надо еще постараться туда попасть, с Кавказа в Карелию. За восемь лет, конечно, можно оказаться и подальше, только такой билет надо заслужить, как говорят – самому выморозить такую «командировку». Дальше, оставшуюся часть срока, мужиковал, ясное дело.

Такие персонажи, как Володя, на серьезных перевалах выдыхаются, а не доводить до этого ума не хватает. Чью-то душу загубил и свою потерял. И живет человек без души, управляемый одним только страхом. Дальше себя губит, и мать свою не жалеет. Я его понимаю, ну да Господь ему судья.

– Ну-у, Мурик! «Что, Вовчик, боишься?» – спрашивает, а сам угорает, – смеялся Володя, тряся головой. Смотрел в пол, крутил в руках сигарету.

Показалось, это такое воспоминание, суть которого он не познал до сих пор. Почему в лихой и тяжелый час, когда надо бежать, скрываться, провожает земляк, сослуживец, привел с собой девку, и этот вопрос: «Боишься?» Делает, вроде бы, доброе дело, но с наивысшим цинизмом.

Такой человек не понимает своего поступка. Показная дерзость против всего на свете. Провокация. Желание пощекотать нервы. На такое страшное вероломство способны лишь молодые. Только молодой ум хочет прогневать Создателя так, чтоб проняло до последних пяток.

Это проводы из одного мира в другой: из мира самоволок, пьянок, девочек; в мир бегов, оскаленных зубов, хищничества, загнанного зверя, где все серьезно. Ошибка – урок. И урок дорогой, болезненный. Такие уроки не жалеют, отнимают здоровье, зубы. После таких уроков видишь в зеркале другого себя. Разглядываешь, как незнакомого человека и находишь следы времени, отпечаток жизни на лице.

И хочется упасть ниц и просить, вымаливать прощение за все… за каждое глупое словцо. Появляется страх перед этой могущественной силой, которая не бьет сразу, не видна молодому, а проявляется с годами, смотрит на тебя седыми волосами. Ты отворачиваешься, машешь на неё рукой, но она упорно не уходит. Смотрит со всех отражений: с витрин, стекол машин, со всех зеркал. И в момент, когда вы снова встретились и молчите, подбегает трехлетний ребенок: «Деда, деда!» – заглядывает в глаза и лукаво улыбается, пытаясь привлечь внимание к проблеме своего младенческого мира. Ты умиляешься… и из глубины души понимаешь, почему Володя мотает головой, чешет затылок, смеется до слез и кашля. – Ну, Мурик Замохов!

– Да ладно, Вов, выбрось это из головы, – махнул я рукой на наш разговор. – Я лучше всех знаю, какой Мурат…

Володя резко повернулся, пытаясь по глазам понять, серьезно я, искренне говорю? И убедившись в чем-то своем, начал хохотать всеми оттенками смеха, через который из него выходило все связанное с этим… Больше он не заговаривал со мной о брате.

3

Утром я проснулся от шума. Дверь была настежь… Провалился в сон, говорят, когда человек крепко засыпает, а я вывалился из сна, как по тревоге. Сел на койку, свесил ноги, протирая глаза, посмотрел по сторонам. В коридоре было хождение, какие-то голоса…

– Что происходит? – спросил я у Володи машинально.

– Обход… старшая медсестра ходит и таблетки дают.

Он сидел на койке и смотрел то ли телевизор, то ли в окно.

Вдруг в палату забежала медсестра, протянула мне четыре таблетки.

– Что это? – не понял я.

– Пиразинамид, – ответила она, её глаза смотрели поверх маски.

– Какой пиразинамид? Вы что издеваетесь? – начал я подниматься.

– Ты Замохов? – недоумевая, спросила она.

– Да, но какой пиразинамид?..

Медсестра выбежала из палаты, поняв – получилось недоразумение. Я вышел в коридор и подошел к тележке с таблетками. Мадина (так звали медсестру, заступившую на смену) листала листы назначения.

– Вот, – показала она пальцем по моему назначению. – Твой лечащий врач прописал, – и посмотрела удивлено-невинными глазами. Только черные глазки и тонкие брови были видны, остальное закамуфлировано под розовым чепцом и маской.

Я поспешил в ординаторскую. Проходя пост, старшая медсестра, после секундного замешательства, закричала в след, чтоб я одел маску.

Здесь было заведено приказом главного врача, чтоб медперсонал и больные носили маски. Заведующий отделением ревностно следил за этим, даже чересчур.

Проигнорировав, я вошел в кабинет, предварительно постучавшись. Не обращая внимание на второго врача (Лидию Федоровну), а только поздоровавшись, я подошел к Людмиле Мухадиновне. Она, по обыкновению, капалась в бумагах, которые аккуратным ворохом захламляли два стола.

– Доброе утро! Людмила Мухадиновна, почему медсестра дала мне пиразинамид? Вы же пометили в истории противопоказание?

– Как? – отвлеклась она. – Принеси-ка, возьми у девочек лист назначения.

Я вернулся к медсестре.

– Мадина, дай мой лист назначения, пожалуйста. Мухадиновна просит.

Мадина вытряхнула из папки лист назначения, и я понес его в ординаторскую.

– Так… Да. Ах да, – посмотрела Мухадиновна на свои же каракули и как будто не узнавала их. Потом подняла голову и уставилась на меня. – Отменить?.. Да. Надо отменить, – спохватилась она и начала что-то черкать.

Я подошел поближе и сам скорректировал назначение, предложив вычеркнуть еще и рифампицин. От него пухнет печень, его прописывают в безнадежных случаях. Лидия Федоровна, глядя поверх очков, наблюдала за этой картиной.

– Ну все. Отнеси девочкам, – протянула обратно исправленный лист назначения Людмила Мухадиновна.

Во мне росло возмущение, захотелось плакать, потом смеяться. Почему я должен делать себе назначение? Что за больница? Что за врачи? Что за отношение? Если назначение больному делается, не заглядывая в историю болезни. Только на днях два раза пометили противопоказание – пиразинамид, но все равно первые же таблетки, которые мне принесли, были те самые… Что это – провокация или что?

А если поступает пациент, который не в состоянии проконтролировать, что ему противопоказано, и дадут препарат? Меня просто обсыплет, как на «Матросской тишине». Стану весь чесаться и вонять аптекой. Нужно будет капать, чистить кровь – мелочи какие-то, а если последствия более тяжелые? В нашем здравоохранении примеров полно. Вывод один – ничего не выпускать из-под контроля.

Я вернул лист назначения Мадине и объяснил коротко причину моей беготни. Она выдала медикаменты. Володя ухмылялся, глядя на меня, ему казалось, что слишком серьезно я ко всему отношусь.

Сонные, вялые и смиренные больные наблюдали с незадачливым видом, они не понимали меня. А я не понимал их, потому что хотел поправиться, а не плыть по течению, сплавляя свое здоровье.

Начинала проявляться картина лечения. Я размышлял так: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Выработаю оптимальный режим, жизненный опыт в помощь, а там – через полгода будет видно – совершу я чудо – одолею каверну или придется лечь на операционный стол. А пока нужно было чем-то себя занять, чтобы время летело, но не пролетало впустую.

Кроме рутины восстановления документов, число которых существенно прибавилось, по сравнению с девяностыми годами, требовалось что-то и для души. Но с моими материальными возможностями для души подходили лишь лирические прогулки и глазенье на девочек. Я заново знакомился с этой загадочной энергией. И тут вырисовывалась такая картина.

Люди перестали знакомиться на улице, в транспорте, в парке. Его величество Случай похоронен без права реабилитации. Все перешло в плоскость материально заинтересованного круга. Либо в виртуальную плоскость – Интернет. Я же пытался познакомиться старым дедовским способом. И сталкивался либо с простым игнорированием, либо с непонимающей чуть виноватой улыбкой, в лучшем случае, либо с чем-то вроде…

– Девушка, извините, не помешаю?

– Помешаешь.

– Чем, если не секрет?

– Своим присутствием.

Вот и поговорили.

По результатам опыта вывелась определенная теория. Делать попытку знакомиться на улице нет смысла, потому что женщина устроена так, что никогда, даже при условии, что мужчина ей нравиться, не пойдет на контакт при первой встрече. А случайная уличная встреча не подразумевает повтора. Это проверено: из ста девушек и женщин девяносто девять не назовут номер телефона, имени, и не согласятся на встречу. «Что он вообразил? Я не такая. У них одно на уме», – думают женщины в такие моменты.

Любое проявление внимание мужчины вызывает реакцию – у них одно на уме. Это у женщин одно на уме, они только об этом думают и этим заботятся, поэтому и приписывают мужчинам свое. Здесь, видимо, играет роль женская физиология. Это сидит в подсознании. Не каждая женщина понимает себя в этом смысле.

Женское блаженство находится внутри и инстинкт заставляет пред тем как пустить мужчину в свою жизнь, в себя, убедиться, что он хороший, чистый, достойный, негрубый, внимательный, не сделает больно и т. д. А для этого нужно время, длительность отношений. Поэтому женщина действует интуитивно, машинально – это не принято, так не положено. И предпочитает ждать и томиться, пока суженый найдет и завоюет. А она будет уклоняться, выдерживать нормы приличия и соблюдать ритуалы. И мечтать, мечтать, мечтать, что он будет или должен быть такой-то и такой-то.

Но не у каждого мужчины хватает терпения завоевывать. Для кого-то в перспективах такого завоевания теряется привлекательность женщины. Слишком дорого это обходится, цель не оправдывает средства. К тому же большинство женщин настроены на счастье только через материальные блага, а не через духовную близость. А такого счастья не бывает.

Наше население долго – на протяжении тысячелетий проживало в плохих социально-бытовых условиях, и сложился материальный комплекс, которому все приносится в жертву.

После выведения этой теории, я бросил попытки случайно познакомиться. И гуляя, наслаждался природой, глазел на девочек, как художник, оценивая: лица, фигуры, походки и, конечно, глаза.

И пришел к другому выводу – как мало светлых, счастливых лиц.

Как-то раз мы с Русиком катались по городу на его джипе. Вспоминали, как он приехал в Воронеж, встретил меня из колонии. Болтали о пустяках, машина неспешно катилась по улицам Нальчика. Город, как мышиный мех – серый, сухой, теплый был залит колким зимним солнцем. Другу было интересно послушать человека повидавшего многое. Он искренне смеялся над моими остротами. Русик ездил кругами по центру города, казалось, что-то обдумывает.

– Теник, – обратился он по-дружески. – Сколько лет без женщин?.. – выругался по-кабардински. – Бедолага. Тяжело, небось?

– Да. Не то слово… Привыкнуть можно ко всему, к прессингу, нервозу, даже к голоду, но к отсутствию женщин не привыкнешь, если ты нормальный мужчина.

– Братан, раз уж я тебя встретил, братика моего, хочу дело до конца довести. Мне псапэ (благое дело) будет. Поехали, девочек возьмем, – и начал звонить «мамочке», не отрываясь от дороги.

В переулке подсадили двух молоденьких девчонок. Они защебетали на заднем сиденье. Салон машины наполнился весельем, приятным ароматом… и смехом белозубой Марго. Кэт была молчаливей, но повкрадчивей.

– Девчонки, вы неместные? – поинтересовался Русик, глядя на них в зеркало. – И сколько вам лет?

– Девятнадцать, – ответила Марго, улыбаясь и смачно жуя жвачку.

– А откуда вы? – повернулся я, чтоб взглянуть на Кэт, которая сидела за мной.

Девушки напустили туман, явно не хотели говорить на эту тему. Кэт выглядела достаточно опытной и изучала нас профессионально. А Марго кокетничала, словно «мамочка» шепнула на ушко, чтоб она понравилась.

Короче говоря, припарковались мы у загородного отеля, каких сейчас предостаточно, и наша веселая компания разместилась в апартаментах. Большую часть произвольной программы я опускаю, за исключением некоторых моментов.

Во-первых, я вновь состоялся как мужчина, что называется «вернулся в строй» после многолетнего перерыва.

Во-вторых, убедился еще раз в истине: «Больше слов – меньше дела». Марго болтала, но комплексы рушили все надежды. А Кэт трудилась и хорошо кушала.

И вообще, мало культуры у нас в этом вопросе. Уровень услуг примитивный, любительский. Наши профессиональные кадры по всему миру зарабатывают и кормят работодателя. А мы не созрели пока, у нас этот рынок погиб в руках правоохранительных органов.

Меня, как холостого человека, интересует вопрос. Вопрос этот из области морали. Не люблю быть циничным, как говорят англичане – джентльмен не должен быть скрягой. Тем не менее, хочется разобраться подробно, уж больно вопрос щепетильный, тонкий, можно сказать. Не с каждым обывателем его обсудишь. Могут быть протесты, несогласия, эмоции. Но все же с точки зрения математики, холодного расчета, здравого смысла, наконец, этот вопрос напрашивается.

Женщины, женщины. Ох уж эти женщины. Вопрос касается подхода общества к женщине и самих женщин к этому вопросу в наше время, да и в прошлом.

По-простому, по-уличному даже, женщин можно разделить на порядочных и непорядочных. Так вот, непорядочных, чья профессия древняя, знают все. Они называются по-разному. В различные эпохи отношение к ним не было однозначным. Но, по большей части, к этой категории женщин общество относилось отрицательно, презрительно, осуждающе. На них принято пенять. С этим социальным явлением боролись всегда, но побороть не могли. И ни кому это не удавалось. Тем не менее, это недостойно, низко, фу!..

А если рассмотреть этот вопрос под другим углом, чисто здравым смыслом. Получается, женщина, будь то жертва обстоятельств, будь то любовь к профессии, начинает зарабатывать деньги, предоставляя услуги определенного свойства. Это услуги, в которых нуждается мужчина. Не может без этого во все времена, во все формации. Женщина оказала услугу мужчине и услуга была оплачена. Чистая рыночная экономика, ни как у коммунистов «за боюсь» – страх перед авторитетом партийного работника. Товар – деньги, деньги – товар. Не устраивает – проходи мимо. Все по-честному.

А теперь коснемся другой категории – порядочных женщин. Рассмотрим вопрос повнимательней. Порядочные женщины, не такие как те… Заработок имеют другой, обстоятельства не толкнули на это. Любовь к профессии заменяется любовью к искусству, но искусству непростому. Оно заключается в том, чтобы накинуть хомут на шею мужчине. Замужество. Законный брак.

И что получается?

Мужчина получает те же услуги, только в более долгосрочной перспективе. И за эти услуги платит не только деньгами, всеми силами. Все внимание должен отдавать, делиться мыслями, эмоциями, подставлять плечо. В случае расторжения отношений, за услуги: полдома, полквартиры, полдачи, половину имущества отдашь порядочной женщине. Взамен получишь спекуляцию собственными детьми.

Что-то дороговато получается. Тут призадумаешься. Не дешевле ли, не надежнее, не определеннее разовый абонемент? Почему разовый непорядочный, пошлый, отвергаемый нравами? Долгосрочный чем порядочнее, чем лучше?

Такая вот арифметика.

И только там эта арифметика не работает, там рушится – где любовь. Где любовь настоящая, чистая. Но как эту любовь найти, распознать? Какие звезды должны сойтись? Чтоб эта любовь проявилась, пришла. Тут только Божественная сила поможет!

Нельзя быть таким прагматиком. Это уровень мальчишеский. Такой опыт показывает, что душевного удовлетворения в этом нет. Это скорей вынужденная физическая необходимость. А с физической составляющей можно работать, мне это известно, как никому.

4

Вообще-то я отошел от темы, пора пойти дальше. С моим распорядком вырисовывалась такая картина: будни я находился в больнице, на выходные ездил домой, к маме. Так поступали многие, кроме тех, кому ездить было далековато или вовсе некуда. За неделю надоедало, и дома я отдыхал от больницы, а в больнице от дома.

Приезжая, я делился с мамой новостями и впечатлениями. Она (инженер и ветеран труда на пенсии) внимательно выслушав, давала советы. Поучала меня с позиции прожитой жизни и опыта. А я понимал – родители в таком возрасте, что большая часть их энергии в детях, через нас они не стоят на месте. И нельзя их ограничивать в этом из-за комплексов и зажимов. Все конфликты в семьях из-за непонимания между поколениями. Недаром говорят – старики, как дети.

Да, они требуют внимания. Так зачем их обходить вниманием? Детям мы дарим внимание, потому что это наше будущее, мы их любим.

А старики как отработанный материал что ли?

Я так не считаю, и подхожу к этому, извлекая немало пользы: «одна голова хорошо – две лучше», мама всегда даст совет или хотя бы направит, и потом, рассказывая, я проговариваю, учусь правильно выражать мысли. Делаю это так, как сам бы хотел слышать от своих детей. А дети, в свою очередь, воспитываются на примере.

Племянник болтает ножками под столом и внимательно перенимает манеры – как я разговариваю с мамой, его бабушкой. Потом и он не допускает небрежности, становится коммуникабельный с бабулей. Делится каждой эмоцией через небольшой запас речи, массу мимики и артикуляции.

Как-то я вернулся из дома после выходных. Володя сказал:

– В субботу Мариночка несколько раз заглядывала. Тебя спрашивала.

– Зачем? – удивился я.

– Замохов… Где Замохов? – попытался передразнить манеру её разговора Володя и засмеялся тому, как это у него получилось. – Не знаю, что она хотела?

Я был заинтригован и начал воображать: «Нашла повод, чтобы… померить температуру или давление. Почему я уехал домой?» – Думал я про себя с укором. – «А откуда я мог знать? Ладно, если она… это проявится, прочитаю по глазам, будет знак». Я подсчитал смены, день, когда она снова заступит, и ждал этого дня, как свидание. Но ловил себя на мысли, что не видел толком лица Марины, и этим интрига только усиливалась, я интуитивно чувствовал в ней сюрприз. Ух, Дженнифер Лопес!

Еще польза от поездок домой была в поддерживаемой чистоте и опрятности. В палате можно было побриться худо-бедно, а вот душ… на всю пятиэтажную больницу на втором этаже только почему-то, да и то, такой душ – туберкулез подмолаживать. Холодно и сквозняк из всех щелей. И кроме выходных, пришлось добавить поездки домой среди недели. Благо Нальчик небольшой городок и из одного конца в другой можно доехать на троллейбусе за полчаса.

Я приезжал домой после полудня, принимал душ и дожидался маму с работы. Она была вынуждена устроиться нянькой, чтоб как-то прокормить меня, что на одну пенсию не представлялось возможным, не считая всего прочего, и возвращалась к пяти – шести часам вечера.

– Ты должен хорошо питаться, – говорила мама и подкладывала добавку. – Что врачи говорят? Побольше белковой пищи. Может творог купить? Будешь творог кушать?

– Буду, – соглашался я. – Иногда.

– Да, иногда, часто и не получится. Творог подорожал, – и она призадумывалась с половником в руках.

Посидев дома еще немного, я возвращался в больницу под вечер.

Как-то раз, в один из таких вечеров, я встретил Володю и Нырова Юрчика. Они были поддатые и что-то шумно обсуждали между собой. Увидев меня, они обрадовались и весело завалились в палату. Я начал переодеваться с дороги, а они наперебой пытались что-то рассказать. Глядя на чистый, прибранный стол, я подумал: «Бухали у Юрчика».

Юрчик как будто сильнее хотел рассказать новости и тараторил беспрерывно. Володя, хорошо подпитый, смотрел в пол и временами перебивал Юрчика, тот махал на него рукой.

– Приколись, Тенгиз, гы-гы-гы! – смеялся Юрчик в нос и продолжал тараторить.

– Юрчик, купи пиво, – вдруг заявил Володя.

– Пошел на х…й! – ответил задорно Юрчик.

Володя довольно долго удивлено смотрел на обидчика. Стало казаться – он пропустил это мимо ушей, потому как мимику его лица хмель поменял несколько раз. Но не тут то было…

Володя встал, подошел к Юрчику, поднял за грудки и начал трясти. – Ты кому это сказал? Кому сказал?

Ныров Юрчик был мал ростом, поджар, похож на мексиканца, разница в весе с Володей составляла, примерно, двадцать килограммов. Володя, держа его одной рукой, стал наносить удары, но, будучи пьяным, не мог попасть. Юрчик так увлекся, что продолжал выплевывать слова и улыбаться, пока первые кулаки пролетали мимо. Только когда голова сотряслась от удара, угодившего в нос, он понял, что происходит и начал давать сдачи.

Они неуклюже дрались, задевая стол, стулья, падая на койки. Могло показаться, что пьяные приятели, кружась в объятьях, разучивают танец.

Я подскочил разнимать их. В голове промелькнуло: «Почему я притягиваю таких типов? Зачем мне этот спектакль?»

Вдруг дверь палаты открылась, на пороге появились две медсестры и уборщица. Первая была Жанна, горластая, стала кричать:

– Хаев!.. Ныров!.. Хаев, отойди от него! Ныров, выходи сюда! – Она решительно прошла в палату, будто хотела помочь разнимать, но, заметив кровь по стенке и на полу, сдала назад и завопила еще сильнее. – Ныров! – выругала его по-кабардински, на предмет того, что он позорит тетю (старшую медсестру). А Володе пригрозила, что все расскажет матери при встрече (они были с одного района). И пообещав скорейшую выписку обоим, перебросившись с подругами парой фраз в полтона, начала смеяться. – Ныров! Он тебя прибьет! Мыдэ къакIуэ! (Иди сюда!) Хаев! – опять сделала строгое лицо. – Отцепись от него! Замохов, кхъыIэ (пожалуйста), разними их! – бойко и весело командовала Жанна и её звонкий голос резонировал по коридору.

Помаленьку запал прошел и я смог растащить драчунов. Володю усадил на койку, а Нырова увели медсестры. Володя тяжело дышал и что-то искал глазами, пока я читал ему нравоучение. Появился Ныров, не прошло и пяти минут, на умытом лице красовались еще не успевшие налиться синяки. Он держался бодро и даже бравировал. Я отослал его спать, от греха… По коридору, обозначая присутствие, курсировали медсестры.

Утром я продолжил начатое вчера нравоучение, уже серьезней. Хмель из Володи вышел и он должен был понимать, хотя, черт его знает, что понимают такие люди? Лекция была на тему: «Неприемлемость хулиганских поступков в больнице». Володя виновато смотрел и оправдывался.

– Я бы не начал, если бы он не послал меня.

– Нечего пить с всякими… Если ты допускаешь садиться за стол в такой компании, то должен знать. Сам виноват.

– А ты бы как поступил?

– Я бы не попал в такую ситуацию.

Володя не понимал фантастичности рассуждений – как можно отказаться от выпивки на халяву? Но ответить не мог и просто посулил, что впредь такого не повторится.

Я пошел на прогулку.

Хорошо, Юрчик был человек не гнилой, да и слабости имел те же, поэтому сделал вид, будто ничего не произошло. Жанна оказалась хорошей женщиной. Короче говоря, инцидент (драка пьяных туберкулезников) не имел последствий, попросту замялся.

5

Вышел на территорию больницы. Солнце укрылось густой периной облачности. Стояла морозная погода, хорошо дышалось. Лежал свежий снег. Нога скрывалась в снегу по щиколотку, и на носке обуви вырастал белый наконечник. Я направился в сосновую рощу – полтора гектара высаженного леса. Сосны, ели, туи росли так густо, что снег не попадал под них, нога ступала на мягкий настил из хвои, осыпавшейся в течение многих лет. Обилие шишек украшало этот ковер. Белки прятали в хвойном ковре орехи, вороны воровали припасы белок.

Если не смотреть в сторону корпуса и не видеть бетонный забор, можно легко представить себя в тайге, далеко от цивилизации. Я так увлекался прогулкой порой, что только светящийся экран зазвонившего вдруг мобильника возвращал в город.

Прогулка по утрам была многолетней привычкой еще с лагеря, и состояла из дыхательных упражнений и гимнастического комплекса. Комплекс упражнений был взят и адаптирован из массы восточной литературы и позволял тренировать суставы, связки и мышцы. Это были упражнения на гибкость и растяжку, статические, которые можно выполнять даже в камере штрафного изолятора. Регулярность и целеустремленность, с которой я занимался, позволяла в течение десяти лет не загнуться от туберкулеза на голом энтузиазме.

После прогулки я приходил на процедуры, состоявшие из уколов и получения таблеток. В процедурный кабинет почти всегда стояла очередь, именно стояла, потому что кушетки или стулья предусмотрены не были. И больные стояли по стеночке вдоль подоконника, как грустные манекены. Лишь какой-то тубический аристократ сидел на вынесенном из палаты табурете.

Я, дождавшись своей очереди, заходил в процедурный кабинет.

– Здравствуй, Света!

– А, здравствуй, проходи. Напомни мне, что ты колешь?

– Канамицин, изониазид внутримышечно.

– Так, хорошо, – и она начинала готовить уколы.

Света любила свою работу и всегда внимательно подходила к каждому пациенту. Она была тем ангелом, который, как луч света в темном царстве. Рука у неё была легкая и колола безболезненно. Нагрубить, обидеть Свету было невозможно даже для больших хамов, это было бы кощунство последней степени.

В коридоре я подошел к группе молодых монотонно беседовавших людей. Аристократ на табурете нехотя интересовался последними новостями, и лениво разглядывал контингент.

Это был его преподобие Пажаров Альберт, позднее нареченный мной Альбой, с кучей прилагательных эпитетов. Бывавший в передрягах, о которых многие не имеют и малейшего представления. Взлетавший на большие высоты к херувимам и падавший в преисподнюю к чертям. А такие нагрузки, как известно, не проходят бесследно, и вот его, в очередной раз, прибило в родную больницу. На этот раз, видимо, на капремонт.

– Заходи, я тут по соседству… в 411 палате. Вчера положили, – сказал Альба, после нашего пятиминутного знакомства и зашел в процедурный кабинет.

Вдруг по коридору раздался грохот – тележка с медикаментами выехала с поста. Её катила перед собой Марина, как проводница по вагону, заглядывая в каждое купе, предлагая таблетки.

Ага, – подумал я, – сегодня её смена, попробую наладить контакт – познакомлюсь. И крутился в коридоре, пока Марина не подъехала к нашей палате.

– 14-ая палата! – прозвучал её голосок. – Таблетки!

Я подошел к тележке. Марина раскрыла папку.

– Как фамилия?

– Замохов.

– Так, Замохов, – повела пальцем по листу назначения, выдала горсть таблеток. – Это в обед, это на вечер.

Я отошел, рассматривая таблетки на ладони.

Кроме формальностей, разговор завязать не удалось. Марина очень ответственно относилась к раздаче медикаментов и как будто учила стихотворение. Бывало, протянет руку с таблетками и вдруг одернет, потом что-то проговорит про себя и снова протянет, уже уверено. Я покрутился еще в коридоре, понаблюдал за ней и зашел в палату.

Володя тоже зашел в палату с таблетками в руках.

– Что, не завязался разговор с Мариночкой? – спросил он, загадочно улыбаясь.

– Нет. Даже не знаю, с чего начать? Какая-то она дикая, что ли? Не пойму… глаза красивые – живые угольки.

– На мордашку она тоже ничего! – заключил Володя со знанием дела.

– Ладно, дальше – больше, попытаю счастье! Ух, Дженнифер!..

Я еще раз выглянул в коридор, перед моим взором предстала картина – Маруся (так я решил называть Марину) катит тележку, играя шикарными бедрами.

Когда первый раз увидел её лицо, меня как будто поразило молнией и заныло в душе от тоски. Ночью приснился сон: Маруся в белой тунике с распущенными волосами, колышущимися на легком ветру.

При виде Маруси я трепетал, лицо расплывалось в сладострастной улыбке, и было бы интересно поглядеть на себя со стороны. Я понимал, что это непроизвольная реакция. Но что вызывало такую реакцию?

Приводил себя в состояние полнейшего покоя, но стоило подойти к Марусе, как я впадал в оцепенение. Сильная волна вихрем поднималась к грудной клетке и начинала метаться внутри. Какая-то высокочастотная вибрация резонировала во мне.

Маруся была настолько сексуальна, что я не мог находиться возле неё равнодушно. Приходилось уходить, потому что дальше становилось невыносимо. Это непостижимое чувство, когда в человеке нравиться все: внешность, походка, голос… И насколько это очевидно, настолько же очевидно, что она не разделяет твоих чувств и просто тебя не понимает, как птица, зажатая в руках.

Но я питал надежды, что ветер переменится, и будут еще теплые дни.

А между тем Володя познакомил меня с Николаем из города Майский. Они подружились как собутыльники и коротали скучные зимние вечера за разведенным спиртом и пивком. Спирт водился у Николая, он привозил его из дома.

Как-то раз, солнечным февральским днем, ко мне заглянул Николай.

– Что лежишь? – спросил он, украдкой озираясь. – А где Вовчик?

– Не знаю, гуляет где-то, – ответил я, не поднимаясь с постели.

– Пойдем, выпьем, – показал Николай жест алкоголиков.

– Нет, Коля, я не пью. Лечусь. Да и горло болит.

– Я тоже лечусь… чистый спирт, сам разбавлял. Пойдем, пойдем, хватит валяться, – он размахивал руками, помогая мне подняться. – По пятьдесят грамм… горло сразу пройдет.

Мы пошли. Только Николай повел меня не в свою палату, а на женскую половину, по ходу приговаривая:

– Мы у моей сидим, пойдем.

– У кого? – не сразу понял я.

– У моей… ну… жены, – невнятно прожевал он слова.

– Ты не говорил, что у тебя жена здесь лежит.

– Проходи на балкон, мы там… – провел меня через пустую женскую палату.

– А где все? – спросил я, показывая на четыре прибранные койки.

– Кто – где, разъехались, не знаю.

Мы вышли на балкон, объединявший две палаты. На нём могло легко разместиться до дюжины персон за большим столом. Эти балконы использовались больными, особенно летом, как веранды. Вид на лесопосадку придавал живописность застолью. И не пугал февраль, согретый спиртом.

Мы уселись за стол, на котором были недопитые напитки, куриные объедки. Я брезгливо посмотрел на этот натюрморт.

Николай налил разбавленный спирт в новый одноразовый стаканчик и передал мне.

– Ну, давай… Будем здоровы!

Мы беззвучно чокнулись.

Я залпом выпил спирт. Горло и внутренности обожгло.

– Хорошо разводишь, пробирает.

Николай сделал гримасу, мол – обижаешь.

Вдруг на балкон вышли две подгулявшие женщины. Одна была в розовом теплом спортивном костюме (по больничному), она сразу плюхнулась за стол. – Коля, а где ты был? – спросила с пьяной бескомпромиссностью.

– Курил. Вот, познакомься, – показал он на меня, – это Тенгиз.

– Ася, – протянула она и расплылась в затяжной, захмелевшей улыбке. – А это моя подруга Настя, – показала на молодую русую девушку, очень худую, с бешеными, как под опийным допингом, глазами.

– Давай еще по одной, – предложил Николай.

Я отказался и он сам, опрокинув через край, занюхал сигаретой и со словами: «Я сейчас», – куда-то ушел.

Ася и Настя начали кого-то оживлено ругать и обмениваться пьяными впечатлениями.

Неожиданно, подытожив словами: «Да пошел он!..» – Ася села мне на коленки. – Можно, я посижу у тебя? – спросила она, при этом сделала умиленную улыбку высшего удовольствия.

У неё были черные вороние глазки, смоляные волосы, как у кореянки, и зубы с золотыми фиксами. Она дышала перегаром паленой водки и пережаренной курицы. Ей было под сорок и морщинки, уже не стесняясь, занимали свои места на смуглой коже.

Ася сидела у меня на колене и продолжала беседу с Настей. Та пританцовывала под музыку мобильного телефона. Временами Ася отвлекалась на меня и ёрзала на колене ягодицами, пытаясь послать какую-то информацию.

– А почему ты к нам раньше не заходил? – спросила она с пьяной обидой. – Ты такой хороший парень.

Я почувствовал себя мебелью и подумал, что это лучше, чем что-то большее; и еще: «Какой странный тип этот Николай. Привел меня, как он сказал, к „своей“, и не успел выйти, она плюхнулась на колени к первому встречному».

Выдержав паузу, чтоб не выглядеть мальчиком, испугавшимся взрослой тети, и подождав пока не устало колено, чтоб знать резерв выносливости в режиме легкого стресса, я согнал Асю, и поблагодарил за гостеприимство. Воспользовавшись замешательством, вызванным возвращением Николая и внезапным спором – куда поставили спирт? Я удалился к себе.

В палате в вечерних сумерках сидел скучающий Володя. Я включил свет и прилег.

– Ты где был? – поинтересовался он.

– Тут, в гостях… – я рассказал про застолье.

У него загорелись глаза.

– Что пили?

– Спирт, – ответил я и откинулся на подушку.

Володя потерял интерес, видимо, спирт ему надоел. Сказал, что был у Гули в первой палате.

Он недавно свел с ней знакомство и захаживал на чай. Я поощрял это культурное времяпровождение, от общения с Гулей он меньше пил и становился немного лучше.

6

О Гуле поговорим позже, а сейчас расскажу о том, как Володя исчез из больницы. Он, как оказалось, был знаком с Альбой, между ними была неприятная история, когда год назад они лежали в терапии. Я заметил, что они не здороваются между собой.

Как-то раз Альба предложил мне потерцить (карточная игра), я отказался, предложив вместо себя Володю. Но Альба противно поморщился, залился хроническим кашлем и смачно сплюнул мокроту в плевательницу. Правда, потом, через несколько дней, я застал их за этим занятием.

Так вот, вернувшись в больницу утром в понедельник, я встретил толстозадую Ларису – вредную медсестру, которая пробубнила недовольно, что пока я отсутствую, происходят ужасные вещи и чуть ли не я в этом виноват. Я остановился, не понимая, и спросил:

– Что случилось?

– А то ты не знаешь, – ответила раздражено через плечо эта муза Рубенса и удалилась, поскрипывая босоножками.

В палате никого не было, Володя где-то пропадал. Постель, несмотря на ранний час, была заправлена.

Я зашел к Альбе. Он курил на балконе.

– Чё случилось? – спросил я.

Альба посмотрел на меня щурясь, пытаясь понять – не глумлюсь ли я над ним? Перемялся с ноги на ногу, поменял стойку и нехотя процедил:

– Вова, гандо… на меня кинулся.

– Как кинулся? – удивился я.

– Так… Сначала у вас в палате, потом у меня. Лариса на шум прибежала, кое-как его от меня оторвали. Здоровый гандо… Ножницы схватил. Знаешь, ножницы у меня возле зеркала висели?

– Ну, ну…

– Чуть ножницами меня не пырнул, пидер… ст.

– Бухой был?

– Да, бухой. Х…й его знает, с кем он бухал?

– А что это вдруг он на тебя кинулся? Ни с того ни с сего, что ли?

– Старое, видимо, вспомнил.

– Что старое? – не понимал я.

– Год назад мы лежали вместе.

– И чё?

– Побили его слегка.

– За что?

Видно было, Альба не хотел вспоминать, но раз уж начал, надо было договаривать.

– Залез в нычку без спроса, лекарство водой разбавил.

– Чьё лекарство?

– Наше: Кента, моё и еще там одного…

– Ничего не взял, а просто водой разбавил?

– Да.

– Вредительство какое-то? Зачем он это сделал? – пытался я понять мотив поступка. – Он что-то объяснял?

– Ничего не объяснял. Просто, когда приперли, сознался, что он и все.

– И что дальше?

– Получил за это. Еще мягко подошли, Кент – либерал. А сейчас по пьяни припомнил.

– Уже месяц как ты лежишь, – сказал я. – Если Вова посчитал, что неправильно к нему подошли тогда, времени было уйма трезвому разговор поднять. Да и вообще, такие рамсы сразу, по горячему, раскидываются. Если правым себя считаешь, зачем год ждать?

Я искал хоть одну причину, оправдывающую поступок Володи, но не находил.

– Гадский поступок, – подвел я итог.

Альба со мной охотно согласился, даже ободрился, найдя понимание в моем лице.

«Надо послушать Володю, – подумал я. – В таких случаях у каждого своя правда».

Я нашел Володю с утра похмелившимся. От него разило перегаром трехдневной попойки. Он был либо алкоголиком и наше знакомство пришлось на период кратковременной завязки, либо понимал, что пока не протрезвеет, серьезный разговор не получится, а без предварительного разговора в больнице не побьют. И заливал глаза, пока была возможность.

– Что тут случилось? – спросил я у него без лишних церемоний.

– Что? – сделал он тупое, непонимающее лицо.

– Как что? Что у вас с Альбой получилось? Не успел я подняться на этаж, Лариса сказала: «Иди, узнаешь». Что я узнаю?

– А-а, я отомстил этому ху… плету! – похихикал Володя и осекся. – А чё, нельзя? Неправильно?

– Конечно, неправильно.

– Почему неправильно? – он попытался рассказать историю, которую я уже слышал.

– Ты лучше ответь на вопросы? – прервал я его.

И задал несколько вопросов. Ответа на вопрос – зачем он разбавил чужое лекарство? – не было даже год спустя.

Володя начал волноваться, видя, что даже приятель (то есть я) осуждает его. Стал говорить, какой Альба негодяй и интриган, и что он практически защищал свою честь.

– А ты бы как поступил? – задал он вопрос последней надежды.

– Я бы не лазил по нычкам, как крыса. Не разбавлял бы лекарства – не гадил бы. И убил бы базар на месте. А не ходил бы поджав хвост целый год, а потом, по буху, кинулся на человека.

– И что мне теперь делать? – челюсть у него отвисла.

– Не знаю, ты уже наломал дров. Но если это сработает?.. По-человечески подойди к Альбе и попроси прощения.

Володя подумал и вышел.

Позже в палату зашли Хус и Володя, с Хусом был молодой крепкий пацан.

Хус был смотрящим в больнице, смотрел за порядком, так как добрая половина больных были сидевшие. Выписка уже поджидала его, но пока позволяла слоняться по отделениям. Хус спокойно выслушал Володю. Молодой пацан – Муха, порывался настучать Володе по башке. Хус спросил:

– К пяти вечера ты протрезвеешь?

– Да, – ответил Володя.

– Тогда и поговорим, – подытожил Хус и они ушли.

Володя подсел ко мне.

– Я подошел к Альбе. Сказал, что только из уважения к тебе прошу у него прощения, что был неправ.

– И что он ответил?

– Ничего. Промолчал.

– Понятно. Значит, он не принял твои извинения.

Я пошел по больнице, хотел послушать мнение мужиков по этому поводу. И когда вернулся в палату, след Володи простыл. Он подмотал вещи и уехал.

Вечером, прознав о бегстве, все негодовали по-разному. Альба сказал, что найдет обидчика и помочиться на него.

– Я знаю, где его искать, – кривил он лицо от злобы. – Поймаю!..

На этом все и улеглось.

7

Между тем вместо сбежавшего Володи поселился Кала – Калабаев Абу. А до него неделю пролежал разлагающийся от цирроза печени тяжелобольной. Трупный запах наполнял палату и я не ночевал в больнице. Потом родные забрали его умирать домой. Я был сильно озадачен новым, внезапным сопалатником и вспоминал Володю крепко… Тяжелобольной жалобно смотрел, ища сочувствия и помощи, лишь на мать покрикивал, которая присутствовала, как сиделка. Она приноровилась засыпать на моей койке, и была за это благодарна.

В эти же дни на место выписанного амбулаторного Бориса положили деда по имени Виктор. Короче говоря, состав палаты поменялся: дед, Кала и я.

Деду было пятьдесят девять лет, он был из-под города Прохладного.

– Моя хозяйка померла, – говорил он. – И я захирел.

– Крепись, дед, – подбадривал я его. – Мы тебя еще женим. Какие твои годы?

На что Виктор вздыхал и продолжал сидеть, сгорбатившись, как юродивый с картины Сурикова «Боярыня Морозова». Он был русским мужичком, и только крючковатый нос выдавал в нем примесь кумыкской крови.

Тогда я рассказал ему такую историю…

Идёт этап, гонят с «Матросской тишины». Пункт назначения неизвестен, конвой молчит. Везут на Павелецкий вокзал.

– Курд, на юга повезут. Как думаешь, куда попадём? – спросил я, хотя, сам понимаю – кто может знать?

– В Сочи не повезут, не переживай, – отвечает Курд, посмеиваясь.

Разгрузили, построили по парам, сковали наручниками, приказали:

– Сидеть! Голову не поднимать!

Сидим на корточках между составами, как в затененной ложбине, на промасленных шпалах. Вокруг конвоиры в бронежилетах с автоматами, с собакой. Восточно-европейская овчарка, злая, пена изо рта течёт, порвала бы, попадись ей.

Кинолог дёргает за поводок. – Фу, фу!.. – Собака тут же замолкает, начинает вилять хвостом, смотрит на хозяина, прижав уши, успокаивается, садится и дышит, вывалив язык из пасти. Малейшая провокация, вскакивает и начинает рвать воздух в клочья.

– Так, внимание! – кричит начальник конвоя.

Подводят к строю, сидящему на корточках, двух малолеток, девочек. Девчат не сажают.

– Пусть стоят, ху… с ними, – распоряжается начальник конвоя.

Собака полаяла, позлилась, успокоилась. Пересчёт.

– Так, все?

– Шестнадцать и две. Восемнадцать.

– Все, – подвёл итог главный конвоир, о чём-то подумал, что-то припомнил. – Та-ак, встали! По моей команде… Пошли!

Строй пошел. Шли колонной меж путей к столыпинскому вагону. Скованные наручниками парами. Несколько раз останавливались из-за немощных – хоть штаны подтянуть. Одной рукой пристегнут к паре, в другой баул, не перехватить; тянешь его, ногой помогая, штаны на высохшем теле сползают. Сзади девочки малолетки, неудобно. Курд причитает:

– Не дергай, бичё… И так ели иду.

Конвоиры заорали.

– Давай быстрей! Шевелись! Что там?!

– Да тут старенький… – объясняет конец колонны в голову.

– Ладно, минута передых.

Собака кидается на бедолагу, если бы не поводок разорвала бы, бестия.

«Что же ты злая такая? – думаю. – Пристрастие или работа? По команде – монстр клыкастый или пёсик пушистый».

Чем профессиональнее кинолог, тем послушнее собака. Если конвой спокоен, зэк неопасный, собака просто присутствует, а если конвой нервничает, является монстр, рвёт и мечет.

Добрались, передают конвою столыпина. Перегрузили, процедура прошла. Девчат в тройник, нас, всех шестнадцать в одно купе.

Меня предпоследним заводили, Курд за мной.

Вижу, ступить некуда, битком… на полу баулы, ногу не поставить. Принимающий орёт:

– Заходи! Заходи скорее!

– Куда, начальник? Не видишь, ногу некуда поставить? Мужики, раскидайте сидора.

Вдруг удар по затылку. Падаю внутрь вместе с баулом. На меня падает Курд. Решка с матом закрывается.

– Чё ты морозишь? Конвой провоцируешь, – недовольно бубнит Курд, пытаясь распутать руки, ноги и приземлиться.

Я тру затылок. По любимой шишке попало. Почему вечно по любимой шишке попадает?

– Курд, чем ты недоволен? Говорю же, ступить некуда!

– Да вижу…

– Ну а чё тогда?! – досадую я. – Мужики, вы тоже… видите, набивают, сидора покидали бы на третий ярус.

Молчат, смотрят и молчат.

«Ну, их! – думаю. – Что с них взять?»

Тронулись, катимся, стало посвежее. А то, июль месяц, жара под тридцать. Недаром бывалые каторжане говорят – по этапу летом лучше не ходить.

Перевели дух, успокоились, полезли по сидорам, чай подаставали.

– Эх, кипяток бы… Ништяк было бы, – проговорил кто-то.

– Попросим, может дадут?

Начались дискуссии, кто должен попросить и у кого из конвоиров. Какой-то неразочаровавшийся начал объяснять:

– Сейчас закон поменялся, кипяток должны носить три раза в сутки. Когда солдатики конвоировали, они не должны были, но кипяток и чай давали. Можно было договориться за деньги и на запрет. Вообще, они сговорчивее были. Им маклю какую подгонишь, они и рады. А эти, вольнонаёмные, контрактники, злые, как собаки, хотя им зарплату платят. Те-то по службе страдали, а эти деньги зарабатывают.

Проходил дежурный.

Неразочаровавшийся, Слава по имени, худой, весь синий, с добрыми голубыми глазами, похож чем-то на Кононова, начал приласкивать:

– Начальник, можно вопросик? Кипяток бы организовать, чаю попить.

– Что?! Какой чай на ху…?! Совсем оборзели кашлюны! Сидите тихо!

– Ну начальник… положено ведь, – поддержал Кононова Горбачев.

– Молчите черти, а то окно закрою! – прокричал дежурный и пошёл дальше, громыхать сапогами по проходу.

Слава просветил взгляд терпением и говорит:

– Злые, не повезло нам.

– А мы чай сушняком будем, – не упал духом Горбачев. – Всегда раньше, по козлячему конвою, сушняком бодрились.

– Как это, сушняком?.. – удивился я.

– Как? Да так. Жуй чай и глотай. Сам поймёшь, – пояснил Горбачев.

– Горбачев знает… Да, Горбачев? – выдохнул безысходно Курд и насыпал заварку чая в ладонь, отобрал брёвна и засыпал в рот.

– Чё за погоняло, Горбачев? Или это фамилия? – поинтересовался я.

Но Горбачев молчал, жевал сушняком чай и молчал.

– Чё ты молчишь? Почему тебя Горбачевым погоняют?

Он поднял голову, убрал чёлку со лба.

– Вот почему…

Я присмотрелся сквозь полумрак. На лбу у него кривым шрифтом было набито «Горбачев», длинная чёлка скрывала это. Причем «Горбач» было набито более-менее ровным шрифтом, а последние две буквы «ев», как при недостатке места в строке, поползли вниз.

– Что, зачем, почему?.. – с трудом сдерживая смех, спросил я.

– Зачем, зачем?.. – недовольно заёрзал Горбачев, сбросив чёлку на лоб, прикрыв лозунг. – А за тем! В 1987 году амнистия была большая, Горбачевская, помнишь?

– Ну и чё?

– А то, что многих коснулось. Я хороший срок оставил. Фартонуло. Тогда и наколол.

Я не знал, как реагировать: «Хоть необиженный, и то хорошо».

Чай сушняком действительно бодрил, спать не хотелось.

Духота текла по телам, квасила нас, как капусту. Сало плавилось, селедка резала запахом.

Шмонать нас не стали, не захотели мараться об тубиков. Просто раскидали по назначению, двенадцать человек в купе, сколько положено, не больше. И мы решили, что едим в одну «командировку». Начали думать, как разузнать у конвоя место назначения: «Средняя полоса России. Если больше двух суток везти будут? И два раза долго стоять? С нами две малолетки едут. А где ближайшая женская малолетка? В Новом Осколе. Ага, понятно. Значит и мы: либо в Белгород, либо в Липецк, либо в Ростов… Может в Воронеж?»

Кто-то подметил:

– Конвой Волгоградский, не дай Бог.

Подозвали дежурного.

– Гражданин начальник, куртка кожаная хорошая есть, очки фирменные… Куда едем, военная тайна что ли? Один черт, догадались уже, – и перечислили нашу догадку.

Дежурный помялся, посмотрел по сторонам.

– Воронеж.

– Уф-ф… – выдохнуло всё купе. – Хорошо не Волгоград. Уф-ф… Воронеж, – перекрестились некоторые.

Курд начал блатовать.

– Воронеж, мака много. Срок пролетит… – и замечтался.

– Курд, а курд, какой у тебя срок? – поинтересовался я.

– Восемь лет.

– За что?

– Разбой.

– А у тебя какой?

– Одиннадцать лет.

– За что?

– Тоже разбой.

– А почему так много дали? Ведь молодой пацан. Труп?

– Нет.

– А что, эпизодов много?

– Да, четыре.

– Понятно… Бандитизм не вменили?

– Вменили.

– А-а… Бандитизм вменили… – удивился он и понимающе покачал головой. – Какая часть?

– Вторая.

– Понятно, – закивал он. – Какой суд судил, братишка?

– Мосгор. А тебя какой?

– Меня Кузьминский судил, – сказал Курд и выругался… Призадумался и начал рассказывать, как дело было, как попал. – Когда в отделе сидел, так меня били, так били… Я не выдержал и кричу: «Не бей, дядя, ничего не знаю!»

Коротая время за разговорами, приехали в Воронеж. Вымотались ужасно, седьмой пот сошёл с нас. Стояли по десять часов на июльском солнцепёке. Столыпинский вагон, отцепляя, не загоняли в тень, а бросали где попало на перегоне.

– Может, под мостом пристанем, чтоб не так жарко, – смотрел Горбачев в оконную щель. – Ну, стой, вот здесь, здесь… проехали, будем загорать.

В смену заступил контролер – шизофреник и садист. Он говорил тихо и по уставу. Садился напротив малолеток и будто бы читал про себя книгу, а сам подслушивал девчачью болтовню.

За то, что мы разговаривали и якобы мешали читать, он закрывал все окна, не оставлял ни щелочки, задраивал, как подводную лодку. И мы томились, как в парилке, в которой было три яруса.

Я сидел внизу и представлял, что творится на верхних полках, где лежали мужики, как шпроты в банке. С них так текло, что через щели в перекрытиях собирались и капали огромные маслянисто-янтарные капли пота. Я наблюдал за каплями и пытался занять такое положение, чтоб не попадать под них.

Этого уставного прохвоста сменял буйный придурок, который ударил меня по затылку. Он ходил по вагону голым торсом и понтовался перед малолетками, гнал жути на изможденных тубиков и покрывал трехэтажным матом.

Я вшей подцепил. Чешутся внутренние поверхности бёдер и пах. Не пойму, в чём дело? Грешил на жару, духоту. Понял, когда жирную вшу поймал. Белая, как отбившаяся от стада овца на склоне холма, ползла по складке моих брюк. За два с половиной года в Бутырке и на Матроске не ловил вшей.

– Раздави ногтями, – посоветовал бывалый каторжанин, – они трещат, как семечки.

Короче говоря, серьезную прожарку прошли мы за трое этапных суток. Но выжили, и мы и вши.

Прибыли в межобластную туберкулёзную больницу в городе Воронеже, зэки её «шестёрка» называют, потому что с шести областей в больницу свозят. Как брикет сыра с дырочками, облепленный муравьями. Побелка облупилась, стал проглядываться патриотический лозунг, как маркировка, говорившая о том, что брикет сыра когда-то давно подавался под иным соусом.

Боцман Юра за положение в больнице отвечал. Человек старой закалки. В общении простой, без манички, поможет в любом вопросе. По поступкам к людям подходил, бедолаг не отталкивал. Болезни не поддавался, крепился, нервы лечил опиумом.

Боцман во мне непотерянное людское достоинство увидел и пошел на откровенный разговор. Получилось так.

Как-то в конце августа, после тёплого дождичка, вышел я в прогулочный дворик. Никого нет, вечерняя проверка только прошла. Сумерки спустились в бетонную коробку, таинственно расселись по углам, прячась от большой «кобры», бросающей обруч света под ноги.

Прогуливаюсь. Слышу, музыка заиграла, тоскливо запел Иван Кучин. Шаги выбивают из арматурной лестницы гул. Гляжу, спускается Боцман. Подходит ко мне. Здороваемся.

Боцман поинтересовался, что да как? Несколько пробросов по жизни сделал. Я ответил… короче, тест прошёл. Поговорили ещё по душам, потом присели на краю дворика, закурили… Боцман обвёл взглядом больницу и говорит:

– Тут людей со всей больницы человек тридцать, может, наберётся. Остальных в топку кидать можно, не ошибёшься. Если человека встретишь в управлении, поймёшь. Их сразу видно, они здесь наперечёт, – показал он пятерню. – Пацан, смотри, срок у тебя большой, ты здесь такого насмотришься. Основная масса хвостатая. Они хвостами сплелись… им легче тебя в грязь втоптать, чем постоянно знать, что ты лучше их.

Я слова Боцмана запомнил.

У кого-то поинтересовался, сколько народу в больнице? Переполнено, больше пяти сотен.

Пробыл я меньше месяца.

Когда в зону заказали, Боцман со мной почту серьёзную отправил. Сказал: «Бураме передашь. Смотри, не Бедному, а Бураме. Понял?»

Я понял и сделал, как он сказал.

Кроме Боцмана в больнице были: Серёга Щербак и дед Пионер. Был ещё Заза, которого в Россоши поломать не смогли.

Приехал я в Кривоборье, посёлок в сорока километрах от Воронежа по московской трассе. Излучина Дона, курортное место. Воздух не хуже кисловодского.

Карантин, неделя стационар, потом в девятый отряд поднялся.

Отряд переполнен, кормят плохо, можно сказать, вообще не кормят. Утром сечка, в обед суп из сечки, вечером уха из сечки. Уха – рыбьи хвосты и головы в бульоне (спинки кому-то, кто поблатнее доставались), ни картошки, ничего, пусто. Перловка пустая, грязный овёс, хлеб сырой – спецвыпечка. Короче, пищеблок оптимизма не вызывает.

Зато режима нет. Хозяин простой понимающий мужик, чего не может дать, говорит прямо. Но и многого не требует, лишь бы ЧП в учреждении не было, а там, Бог всем судья.

Начал я адаптироваться к лагерной жизни, в коллектив вписался нормально, прижился. Не без трения, конечно, нужно было порамсить, показать зубы, как в любом общежитии.

Время потекло. Сроку у меня было еще…

– Сколько привёз? – подходили мужики.

– Восемь, даже восемь с половиной.

Качали головой, отходили.

Вообще, время там имеет другой счёт. Если прировнять по событиям, то можно сопоставить как месяц к году. В тюрьме год прошёл, а вспомнить нечего, всё одно и то же: Новый год, Рождество, дата освобождения, Крещение, день рождения, Пасха. Потом: Науруз-байрам, Ураза, Курбан-байрам, всё, все праздники. Ещё письмо из дома, посылка или передача. На свободе за месяц больше событий происходит, чем там за год. Поэтому считают: «Зима, лето – год долой, восемь пасок и домой».

Богата лагерная жизнь фольклором. Тут уж российская душа вся нараспашку, без цензуры, так сказать, и поэтому правдивая. Все условия для творчества имеются: времени уйма, голод для художника важен – присутствует. Лишения, страдания – через край.

Как-то молодой козлёнок, вернувшись с вахты с обещанием досрочного освобождения, напел такую песню кричалочку:

Жизнь у нас полегче адской, это только на «Двадцатке»,

Хочешь умереть со скуки, приезжайте в «Семилуки»,

Если хочешь хапнуть горе, приезжайте в «Кривоборье»,

Козьих рог увидеть блеск, это к нам в «Борисоглебск»,

Если духом не упал, в «Перелёшино» попал,

Коль смиренья не достиг, только в «Россоши» притих.

Приехал из больницы дед Пионер, Борис Борисыч. Поднялся в отряд, шконка (нара) его родная дожидалась. В отряде праздник, Пионер приехал!

Принесли сидорок, в проход поставили. А деда всё нет. Вышел я в локалку, смотрю – канает с бадиком (тростью) через плац к калитке, мелко семенит. Вокруг него свита из бродяжни, сопровождают.

Зашли в барак, в первую секцию. Народу собралось… Поставили чифир, купец. Достали сладости, конфеты. Что было – всё на стол, надо встретить старого каторжанина. Кто-то подходит, обнимает Пионера, протягивает сигареты с «каблучком», шоколадку. Зажигалок надарили, чая всяко-разного – оказали внимание старику.

Расселись, принялись пить чай…

– Ну что, дед, какие новости? – спрашивает кто-то.

И дед начинает рассказывать… говорит с каждым его языком. С Бедным о серьёзном по строгому, с Буромой по очень строгому. С пацанами по-пацански… Кого-то ругает, кроет последними словами, кого-то хвалит, радуется, смеётся.