Читать книгу Ein Sommer in Nirgendwo - Thomas Plörer - Страница 3

Zuhause

Оглавление„Ich mache dir Eier mit Speck.“

„Keine Bohnen?“

„Es sind keine mehr da.“

Ihr Vater schlug mit der Faust auf den Tisch, so dass die offene Flasche Bier bedrohlich wackelte und ein Teil herausspritzte. Beverly zuckte zusammen und senkte den Kopf.

„Warum nicht?“, rief er wütend. Dann hob er die Hand, um noch einmal auf den Tisch zu schlagen, überlegte es sich dann aber doch anders und nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche. Als er sie wieder hinstellte, war ein Teil seiner Wut verflogen und er atmete tief durch. „Also gut, Bev, dann mach mir Eier mit Speck. Keine Bohnen – nicht so schlimm.“

„Ich könnte noch welche …“

„Du hättest welche besorgen können als ich in der Arbeit war um das Geld für dich, mich und diesen verdammten Köter zu verdienen!“, murmelte er. Sein Gesicht war rot angelaufen, aber in letzter Zeit hatte es sehr oft diesen Farbton, was daran lag, dass er in letzter Zeit sehr viel mehr trank.

„Es war kein Geld mehr in der Kasse“, rechtfertigte sich Beverly kleinlaut. Ihre Hände zitterten, aber sie wollte nicht, dass ihr Vater das sah, darum verschränkte sie die Arme hinter dem Rücken.

„So?“ Fred zog überrascht die Augenbrauen in die Höhe. „Kein Geld mehr, sagst du?“

Sie schüttelte den Kopf.

„Na, ich kann dir auch genau sagen, woran das liegt, mein Schatz: weil du das Geld, das ich jeden Tag nach zwölf Stunden harter Arbeit mit nach Hause bringe, dafür rausschmeißt, diesem Köter sein Futter zu kaufen. Hauptsache, das Mistvieh hat einen vollen Magen, aber ich muss darum betteln, von meiner Tochter, die den ganzen Tag Zeit hat, ein mageres Abendessen serviert zu bekommen! Hast du darüber nachgedacht, wie sich das für mich anfühlt? Ich komme mir vor, als wäre ich der verdammte Hund in diesem beschissenen Haus. Gut genug, um das Geld nach Hause zu bringen, aber zu schlecht, um auch etwas davon abzubekommen. Sag mir, Bev, wie siehst du das? Ist es nicht so?“

„Ich kaufe Belle schon seit Wochen nichts mehr zu Fressen! Er bekommt nur noch die Reste oder lebt von dem, was er draußen so findet!“, verteidigte sich Beverly.

Sie sah die Hand viel zu spät, und als sie sie dann doch wahrnahm, spürte sie schon das heiße Brennen in ihrem Gesicht. Beverly wurde einmal um ihre eigene Achse gewirbelt und fiel dann zu Boden, wo sie sitzen blieb und die Tränen unterdrückte, die in ihr hochsteigen wollten.

„Sei nicht so frech, junges Mädchen!“, schrie ihr Vater. Verächtlich schaute er auf seine Tochter hinab. Er nahm einen Schluck aus seiner Flasche und wartete, bis sie wieder aufgestanden war, um dann mit ruhiger Stimme fortzufahren, so, als wäre überhaupt nichts gewesen.

„Mach mir mein Abendessen.“

Beverly tat es. Sie weinte stille Tränen, die ihr Vater nicht sehen konnte, weil ihre langen, braunen Haare in ihr Gesicht fielen und die Tränen darunter versteckten wie Wolken die Sonne.

Draußen lag Belle auf seiner Decke und schaute traurig hinaus auf die Felder und beobachtete, wie die Sonne sich langsam dem Horizont näherte.

Wenn man das alte Haus zum ersten Mal von der Straße aus sah, so mochte man es zunächst überhaupt nicht als solches erkennen. Vielmehr hätte man an einen alten Schuppen denken können, in dem die Farmer in der Umgebung jenes Werkzeug und sonstigen Plunder lagerten, der ihnen sonst nur im Weg umging und für den sie noch nicht die Zeit gefunden hatten, ihn zu entsorgen.

Das Dach war schief und an einer großen Stelle in der Mitte eingedrückt. Vermutlich, weil einer der Balken darunter im Laufe der Jahre nachgegeben hatte. Die Ziegel, früher in einem dunklen Braun gehalten, waren jetzt ausgeblichen und mit Moos und Gras bewachsen. Die Dachrinne hing nur noch über die Hälfte der Länge des Daches, und auch dort, wo sie noch vorhanden war, war es kaum vorstellbar, dass sie noch einen Nutzen hatte. Zwei verwaiste Vogelnester lagen darin, die Bewohner waren schon vor vielen Jahren ausgeflogen und hatten einen anderen Platz gefunden, um sicher zu nisten.

Unter dem Dach war das Haus gemauert. An vielen Stellen fehlte der Putz und offenbarte die braunen Ziegel, ähnlich jenen auf dem Dach. Vorne waren zwei Fenster, eines links und eines rechts der Tür. Es war ein kleines Haus mit gerade einmal drei Zimmern, die sich unterteilten in einen Wohnraum und zwei Schlafzimmer. Ein Badezimmer war an der Rückseite des Hauses angebaut worden und nicht mehr als ein windiger Schuppen mit einem Waschbecken, einer Toilette und einer Dusche, die diese Bezeichnung nicht verdient hatte. Aber es gab fließend Wasser. Meistens.

Die Haustür war früher weiß gewesen, aber die Farbe blätterte ab und so war sie mehr grau. Das gleiche traf auf die zwei verbliebenen Fensterläden zu – einer am linken Fenster und einer am rechten. Sie flankierten sozusagen alles, was sich dazwischen abspielte. Es kam einem Wunder gleich – und das dachten sich sicher auch der ein oder andere Betrachter, wenn er auf der staubigen Straße an dem Haus vorbeikam – aber die Fensterscheiben waren alle ganz. Und so konnte man, wenn man denn weiterging und noch einmal über das Haus nachdachte, doch mit dem Gedanken leben, dass es sich vermutlich um ein Wohnhaus handeln musste und nicht um einen Schuppen.

Es war keine typische Wohngegend. Das Grundstück lag eine Meile außerhalb der Ortsgrenze. Der nächste Nachbar war etwa eine halbe Meile entfernt und dazwischen gab es neben Feldern aller Art nicht viel. Man kam hier vorbei, wenn man in den Nachbarort wollte, aber nur dann, wenn die Hauptstraße gesperrt war. Und man kam hier vorbei, wenn man einfach nur einen Spaziergang machen und nicht gestört werden wollte. Denn gestört wurde man hier im Sommer höchstens von den gefräßigen Mückenschwärmen und im Winter von einem beißenden Wind, der einem das Gesicht zu zerschneiden schien.

Das Grundstück war mit einem alten Zaun abgetrennt, der in einem ähnlichen Zustand war wie das Haus. An einer Stelle fehlten fünf Latten hintereinander, weil hier vor zwei Jahren einmal ein Autofahrer mit seinem Wagen hängen geblieben war. Der Schuldige war entkommen und der Zaun nie geflickt worden. Die Gartentür hing in einer quietschenden Angel, und wenn der Wind besonders heftig blies, schlug sie hin und her. Wenn man den Rest so sah, vom verwilderten Rasen bis hin zu den wuchernden Bäumen und Sträuchern, hätte man meinen können, der Mann wäre blind oder schwer krank, so dass er es nicht mehr selbst richten konnte.

Doch er war nicht blind und von schwer krank konnte man auch nicht reden. Dieser Mann war traurig, dieser Mann war wütend, dieser Mann war verbittert. So war er nicht immer gewesen, aber bis zu seinem Tod sollte er es bleiben. Vielleicht hätte er gerettet werden können, wenn er nur die richtigen Menschen um sich gehabt hätte – Menschen, die sich um ihn kümmerten und ihn aus dieser Situation gezogen hätten, wie Rettungsschwimmer einen Ertrinkenden, aber diese Menschen waren spärlich. Und seine Tochter – ja, seine Tochter war noch ein Kind. Beverly war 13 Jahre alt.

Und Beverly war eine Halbwaise.

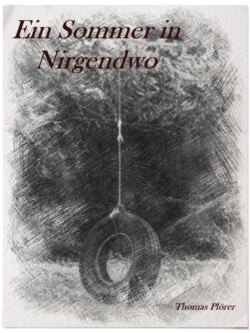

Hinter dem Haus war eine alte Schaukel. Das Gerüst war rostig und schief, aber irgendwie hielt es noch zusammen. In der Mitte hing, an einem dicken Strick befestigt, ein alter Traktorreifen. Von hier aus hatte man einen guten Blick auf das hinter dem Haus beginnende wilde Land, wo die großen Wälder lagen und viele, viele Meilen keine Zivilisation zu finden war. Man konnte sich in diesem Wald leicht verlaufen, wenn man sich nicht auskannte, aber das kam nicht häufig vor, weil sich selten Fremde hierher verirrten. Wenn man einen dichten Dschungel erwartete, der die Leute nur so verschluckte, dann wurde man enttäuscht. Er war genauso uninteressant und langweilig wie der Rest der Stadt und seine Leute auch, zumindest für denjenigen, der von außen einen Blick darauf warf.

In dem Reifen saß Beverly Marks. Sie hatte langes, braunes Haar, das ihr in Wellen über die Schultern fiel, außerdem große, dunkle Augen und ein freundliches Lächeln, dass sie aber viel zu selten zeigte. Sie fürchtete sich. Das Lächeln war nicht gestorben, aber es hatte sich tief in sie zurückgezogen und kam nur selten zum Vorschein. Beverly war kein trauriges Kind, aber sie war einsam. Sie ging zur Schule, sie hatte gute Noten, sie erledigte ihre Arbeiten im Haushalt und spielte mit ihren wenigen Freunden, wie es ein ganz normales Mädchen eben auch machte. Viele Eltern wären insgeheim vielleicht sogar froh gewesen, wenn ihr Kind so brav gewesen wäre wie Beverly, auch wenn das natürlich niemand zugegeben hätte.

Aber Beverly war nachdenklich geworden. Und eben in jenem Moment, als der leichte Wind sie sanft hin und her schaukeln ließ, war sie tief in Gedanken versunken und schaute mit leerem Blick auf die hinter dem Haus liegenden Wiesen und die beginnenden Wälder. Wäre in diesem Moment neben ihr eine Bombe explodiert – sie hätte es vermutlich gar nicht gehört.

Es gab nur ein einziges Geräusch, was sie aus ihren Gedanken zu reißen vermochte: das Bellen ihres Hundes. Und genau das war es, was sie plötzlich hörte, sie zusammenzucken ließ und dann doch ein Lächeln auf ihr oft viel zu ernstes Gesicht zauberte.

Sie drehte sich herum und benutzte dabei ihre Zehenspitzen, die gerade so noch den Boden berührten, um mit dem Reifen eine Drehung zu vollführen, um dann den Blick in Richtung Haus und Straße zu haben, von wo aus sie das Bellen gehört hatte. Im selben Moment schoss Belle (das letzte „e“ im Namen war stumm) um die Ecke. Belle war ein etwa drei Jahre alter Golden Retriever mit ganz hellem Fell und großen, schwarzen Augen, die in diesem Augenblick hell funkelten. Er machte große Sprünge auf sie zu und beschleunigte noch einmal, als er sah, dass sie sich freute ihn zu sehen und ihre Arme ausbreitete um ihn in Empfang zu nehmen.

„Hey, Belle!“, rief sie erfreut. „Komm her mein Kleiner!“

Belle, ob er sie nun verstand oder nicht, machte genau das und sprang auf sie zu. Hätte er nicht auf den letzten Metern noch abgebremst hätte er sie wahrscheinlich von der Schaukel gerissen, aber Belle war ein kluger Hund, und so kam er kurz vor ihr zum Stehen und stellte nur seine Vorderpfoten auf ihren Oberschenkeln ab und bedachte ihr Gesicht zur Begrüßung mit seiner nassen Zunge.

Beverly lachte, obwohl die Haut auf ihrer rechten Wange dabei unangenehm spannte. Aber die Schwellung war nicht schlimm. Man sah sie fast nicht.

Sie fuhr ihm durchs Fell und kraulte ihn hinter den Ohren. Sie hatte Belle bekommen als er nicht viel größer gewesen war als der Arbeitsschuh ihres Vaters. Ihre Tante, hatte ihn ihr geschenkt. Ihr Vater war von der Idee überhaupt nicht begeistert gewesen, hatte es dann aber nach einer längeren Diskussion mit seiner älteren Schwester doch durchgehen lassen. Beverly hatte sich nie die Frage gestellt, ob er einfach nur nachgegeben hatte, weil sie gute Argumente für einen Hund gehabt hatte, oder weil ihm einfach die Diskussion zu blöd geworden war. Seine einzige Auflage war, dass er mit dem Hund nichts zu tun haben musste und sich Beverly um ihn kümmerte, egal ob es um Auslauf, Arzt oder Verpflegung ging. Er wollte sich nicht damit beschäftigen, weil er keine Zeit dafür hatte, und Beverly hatte dem ohne zu zögern zugestimmt. Sie war vom ersten Moment an verliebt in ihn gewesen: in seine großen Augen, die Art und Weise, wie er bellte und sprang und nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass sie in den langen, einsamen Nächten gerne jemand bei sich hatte, wenn ihr Vater nicht zu Hause war und draußen Füchse oder andere Tiere unterwegs waren und um das Haus herumschlichen.

„Wo kommst du denn her, hm? Belle – du warst hoffentlich nicht wieder bei Mister Jenkins im Garten, oder? Du weißt, dass er keine Hunde mag und ich hab gehört, dass er eine Schrotflinte neben der Tür stehen hat!“

Belle bellte. Das konnte Ja oder Nein heißen, oder einfach nur Ich verstehe dich doch sowieso nicht .

Beverly wertete es als Nein und drückte ihn fest an sich. Er roch gut, und das obwohl sie ihn schon lange nicht mehr gewaschen hatte. Er liebte Wasser, aber er hasste es, wenn man ihn wusch. Danach wälzte er sich meistens sofort wieder im Staub, um auch ja den ganzen Dreck, den er gerade verloren hatte, schnell wieder ins Fell zu bekommen, als wäre es überlebenswichtig. Ihr Vater hatte das einmal beobachtet und ihm dann verboten, zu ihnen ins Haus zu kommen. Seitdem hatte Belle sein Quartier hinter dem Haus neben dem kleinen Anbau, wo sich das Badezimmer befand, und kam nur nachts herein, wenn ihr Vater nicht im Haus war oder es draußen regnete.

Es war Donnerstag und der letzte Schultag stand unmittelbar bevor. Ihm würde ein langer Sommer folgen, ein Sommer, auf den sich die meisten Kinder im Ort und im ganzen Land freuten. Denn Sommer bedeutete Spaß, bedeutete keine Schule und vor allem viel Zeit, um auszuschlafen oder die Welt zu erkunden. Beverly wusste noch nicht, ob sie sich freuen sollte. Denn für sie bedeutete der Sommer zwangsläufig, mehr Zeit Zuhause zu verbringen.

Als hätte das Schicksal diesen Gedanken aufgeschnappt, hörte sie plötzlich das Quietschen der Gartentür. Sie bekamen selten Besucher und außer dem Postboten verirrte sich kaum jemand hinter die schäbigen Überreste ihres Gartenzaunes. Belle erstarrte in ihren Armen und schaute mit festem Blick in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Von seiner Freude und seinem überschwänglichen Lebensglück war in diesen Moment nichts mehr übrig und es schien so, als würde er die Luft anhalten und auf das warten, was als nächstes passieren würde. Beverly ging es nicht anders, auch wenn sie schon wusste, was kommen würde. Es war immer das gleiche und es wurde mit jedem Mal schlimmer, je länger es so ging.

Dann hörte sie die Stimme ihres Vaters ihren Namen schreien.

„Beverly!“

Wütend.

„Beverly!“

Betrunken.

Belle schaute sie mit großen Augen an und gab ein leises Winseln von sich. Sie fuhr im über den Kopf, versuchte zu lächeln und sprang dann auf. Es war nicht gut, wenn sie ihn warten ließ.

Belle blieb alleine bei der Schaukel zurück, weil er wusste, dass er nicht mitkommen durfte. Er wusste, dass das ein Kampf war, den seine Herrin alleine führen musste, und so sehr er sich auch wünschte, bei ihr zu sein, so glaubte er doch, dass er damit alles nur schlimmer machen würde. Er mochte ihn nicht, ihren Vater.

Fred Marks war ein großer Mann Ende vierzig mit grauen Haaren. Er war schlecht rasiert und machte alles in allem nicht den Eindruck, dass er viel von Körperpflege hielt. Er arbeitete in einer Fabrik, aber nur noch deshalb, weil der Boss ein alter Schulfreund von ihm war. Und auch dieser ganz spezielle Bonus neigte sich langsam dem Ende zu, denn Fred war nicht unbedingt einer jener Arbeitnehmer, die durch Leistung auffielen. Seitdem seine Frau ums Leben gekommen war trank er häufiger als zuvor. Und er trank nicht mehr nur in seiner Freizeit nach Feierabend oder am Wochenende, sondern er trank schon früh morgens, bevor er den ersten Schritt vor die Tür machte, er trank in seinen Pausen und auch während der Arbeit. Hinter seinem Rücken sprach man davon, dass er seinen Lebenswillen verloren hatte, doch das war nicht wahr, denn Fred Marks dachte zurzeit nicht daran, seinem Leben ein Ende zu setzen. Der Tod seiner Frau hatte ihn mitgenommen und ihn manchmal mit dem Gedanken spielen lassen, aber die Tendenzen zu seiner Sucht und zu seinem Wesen hatte er schon vorher gehabt und diesen Teil seines Ichs einfach nur versteckt. Jetzt war er frei, wenn man so wollte, konnte tun und lassen was er wollte. Er hatte seine Freunde, zumindest eine Handvoll, er hatte einen Job, der ihm das nötige Geld für seine Sucht lieferte und entgegen aller Meinungen hatte er Spaß an dem, was er tat. Er liebte es, zu trinken, er liebte es, die Welt in jenem ganz speziellen Licht zu sehen, wie man es nur konnte, wenn man einen über den Durst getrunken hatte und er liebte es, von den anderen Menschen in der Stadt gemieden zu werden, weil sie Angst vor ihm hatten. Er legte keinen Wert darauf, sinnlose Gespräche mit diesen ganzen Schwachköpfen zu führen, die ihn einerseits mitleidig anschauten und auf der anderen Seite hinter seinem Rücken über ihn sprachen, als sei er das Letzte auf dieser Welt: ein Alkoholiker, der sich aufgegeben hatte und dem das Leben zwischen den Fingern hindurch rann wie Wasser. Sie wussten nichts von ihm, wussten nichts von seiner Situation und seinen Gefühlen. Sie kannten ihn nicht und doch erlaubten sie sich, ein Urteil über ihn abzugeben, als wären sie zornige Götter, die auf ihn herabsahen und am liebsten von dieser schönen Erde verbannen würden, weil er ihren Boden mit Schmutz bedeckte, diesen schönen Boden einer heilen Welt, in der alles gut war und er nichts weiter war als ein dunkler Schandfleck. Hinter vorgehaltener Hand konnte er sie tuscheln hören, jeden einzelnen Tag, wenn er durch die Straßen lief. Er spürte ihre Blicke hinter seinem Rücken. Er konnte sogar die Angst riechen, diese schwere Ausdünstung der Schwachen, wenn er an ihnen vorbeiging und sie schleunigst versuchten, ihm irgendwie aus dem Weg zu gehen.

Nein, was er wollte, das hatte er und seitdem seine Frau weg war, konnte er sein Leben so leben, wie er es wollte. Vorwürfe wollte er keine hören, schließlich war sie es gewesen, die ihn verlassen hatte. Er war jetzt alleine mit all der Verantwortung, und das war etwas, was vielleicht gar nicht so schlecht war. In schlimmen Zeiten war es immer so gewesen, dass das Volk einen Einzelnen zu ihrem Führer gemacht hat, weil eine Person alleine die Entscheidungen schneller und besser treffen konnte. Nun hatte das Schicksal dafür gesorgt, dass er dieser Führer war, sowohl für sein Wohl als auch für das, was seine Frau ihm als einziges zurückgelassen hatte, nämlich seine Tochter.

Beverly … Er musste lächeln, als er das Gartentor aufstieß und hineinging. Es quietschte, aber er hörte es nicht. Er schwankte, aber bemerkte es nicht. Und anstatt zu rufen, wie er glaubte, schrie er mit sich überschlagender Stimme ihren Namen, so dass man ihn noch hundert Meter weiter hören konnte.

Er war Zuhause.