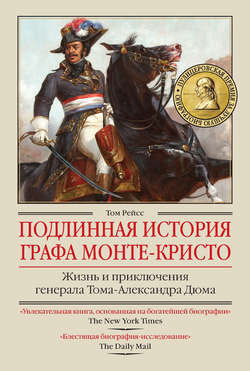

Читать книгу Подлинная история графа Монте-Кристо. Жизнь и приключения генерала Тома-Александра Дюма - Том Рейсс - Страница 10

Книга первая

Глава 6

Черный граф в Городе света

ОглавлениеВесной 1784 года Тома-Александр переехал в новые комнаты – на улице Этьенн[355], в самом сердце Парижа. Он покинул дом именно так, как в восемнадцатом веке полагалось сыну маркиза – с солидным денежным содержанием и жильем возле самого Лувра.

За прошедшее столетие Париж пережил масштабную реконструкцию[356]. Людовик XIV, который разрушил средневековый город в процессе возведения Версаля, уже сделал первые шаги в этом направлении: он велел проложить новые бульвары, где люди могли прогуливаться и делать покупки в тени деревьев. Частные сады и дворцы открылись для публики. Именно поэтому Тома-Александр мог упражняться в верховой езде в саду Тюильри. А его новое жилье располагалось в трех кварталах от беспрецедентной стройплощадки, символизировавшей обновление города, – уникального комплекса зданий и гигантских внутренних дворов под названием Пале-Рояль.

Как отметил один из тогдашних гостей Парижа, «Пале-Рояль был сердцем и душой[357], центром и излюбленным местом встреч для парижской аристократии». Изначально он служил дворцом для кардинала Ришелье[358], который в реальной жизни тратил гораздо больше времени на сделки с недвижимостью, чем на подготовку убийств. После его смерти Пале-Рояль отошел к Орлеанской династии[359] как подарок от Людовика XIV, но лишь в 1770–1780-х годах представители этой семьи вложат достаточные средства в превращение этого частного дворца в самое популярное в Париже место для прогулок и развлечений.

В украшенных колоннадами внутренних дворах теперь разместились магазины, кафе, таверны, отели, театры, книжные лавки и общественные бани. Здесь продавалось все. «Не выходя за ограду[360], всякий мог за один день купить здесь такое невероятное количество предметов роскоши, какое в любом другом месте пришлось бы собирать целый год», – писал один маркиз в 1786 году. Густая сень древних каштанов играла роль естественной крыши над всем комплексом. Как поэты, так и ученые читали здесь свои творения, и любой посетитель мог научиться игре на клавесине или посмотреть сеансы месмеризма[361] (и то и другое тогда считалось последним писком моды). В год, когда Тома-Александр переехал в новые меблированные комнаты, швейцарский анатом Филипп Куртиус и его племянница Мари Тюссо[362] открыли здесь филиал своего музея восковых фигур, демонстрируя скульптуры Вольтера, Руссо, Бенджамина Франклина и различных французских венценосных особ.

В те дни большинство парижских кафе[363] не выходили на улицу, а обслуживали клиентов в просторных комнатах, где были столы с мраморными столешницами, стены с позолотой, зеркала и подсвечники. Однако в Пале-Рояль, с его обширными, хорошо охраняемыми внутренними дворами, владельцы кафе устанавливали столики под открытым небом, чтобы посетители могли читать или беседовать прямо среди толчеи. Рядом располагались столы для бильярда, музыканты играли вульгарные песенки, артисты давали шоу волшебных фонарей, сеансы электромагнетизма и политической сатиры всех видов. Над королем чаще других насмехались вольнодумцы из числа агентов герцога Орлеанского. Мужчины и женщины толпились во внутренних дворах днем и ночью; группы людей горячо обсуждали за столиками кафе насущные проблемы.

Любой мог читать здесь все, что ему было по нраву, и высказывать свое мнение о прочитанном как угодно громко. Самое замечательное заключалось в том, что Пале-Рояль принадлежал герцогу, а потому вся территория дворца исключалась из юрисдикции французской полиции. В пределах этих стен вся власть находилась в руках личной охраны герцога, которой было строго запрещено вмешиваться в любые дебаты. Философы, политики, врачи, юристы, рабочие и аристократы – все яростно спорили друг с другом, и именно здесь началась история многих политических клубов Французской революции. (Чуть более полувека спустя Карл Маркс впервые встретится с Фридрихом Энгельсом в кафе Пале-Рояль[364], так что место рождения революции восемнадцатого столетия стало местом, где зародилась и революция века двадцатого.)

Впрочем, Тома-Александра (даже несмотря на то, что он жил в эпоху Просвещения), вероятно, больше привлекала возможность выразить свое восхищение красивейшим женщинам на свете. «Стульев, хотя они и стоят[365] в два-три ряда вдоль галерей, едва хватает на всех женщин, столь прекрасных в полумраке. Это настоящее пиршество для глаз – разнообразное и неизменно соблазнительное, – писал один немецкий путешественник. – Самые красивые или, по крайней мере, самые элегантные прогуливаются с врожденной грацией, характерной для парижанок, минуя тех, кто сидит у стен… 180 фонарей, свисающих со 180 сводов галерей, которые окружают сад, а также огни кафе, ресторанов и магазинов заливают место прогулок мягким, приглушенным светом. Сумрак делает красивую женщину еще более привлекательной и даже скрадывает недостатки заурядной внешности. Сумерки заставляют помнить о правилах хорошего тона, но также разжигают желание, и благодаря этому магическому эффекту воздух как будто наполняется чувственностью».

Тома-Александр, без сомнения, понимал, что у него темная кожа (черная капля в море белых лиц), но двадцатидвухлетний юноша ловил на себе не только любопытные, но и откровенно призывные взоры. И отвечал на них свойственным ему «нежным взглядом карих глаз»[366]. Любовные похождения в 1784 году были в моде. Все вокруг читали роман «Les liaisons dangereuses» («Опасные связи»), вышедший двумя годами ранее. Как утверждали сплетницы, шевалье де Сен-Жорж более чем близко знал не меньше светских дам, чем его распутный сторонник – виконт де Вальмон. Даже если белые примадонны прилюдно отказывались повиноваться указаниям «америкашки» на сцене, они, по всей вероятности, были не прочь остаться с ним наедине в театральной ложе после наступления темноты.

Днем Пале-Рояль был центром модной жизни, а средоточием почти всех прочих ее сторон ночью становился театр. В Комеди Франсез, где аристократия в те дни наслаждалась «Женитьбой Фигаро» (пьесой, в которой Бомарше издевался над всем аристократическим), действие происходило на сцене. Но для свидания с дамой лучше подходил Театр Николе[367] – совсем рядом, на бульваре дю Тампль[368]. В театре светские дамы сидели рядом с куртизанками, солдаты из древних родов – возле адвокатов и наемных бухгалтеров. Г-н Николе прославил это заведение дерзкими шутками (на памяти у всех было его решение поставить на главную роль обезьяну вместо больного актера[369], причем оказалось, что животное обладает гораздо более впечатляющим талантом), но истинная причина популярности театра крылась в другом: его затемненные частные ложи как нельзя лучше подходили для любовных свиданий.

Тома-Александр иногда бывал в театре Николе, а в сентябре 1784 года юноша вступил здесь в ссору[370], которая определила его дальнейшую судьбу.

* * *

Театр Николе был всегда переполнен: четыреста человек сидели в зале, который по размерам больше бы подошел маленькому ресторану. Чадящие факелы и мерцающие сальные свечи давали свет пополам с отчетливым, едким запахом. Светским леди приходилось следить за тем, чтобы факелы не подожгли их платья.

Однажды вечером Тома-Александр следил за представлением[371], уединившись с дамой в ложе среди тусклого мерцания свечей. Даму впоследствии описывали как «очень красивую креолку[372], чье имя в те времена было у всех на слуху», что не кажется чем-то невероятным: белые женщины с островов пользовались популярностью в Париже. Мужчин, вероятно, привлекало в них идеальное сочетание красоты и горячего темперамента. Ухаживая за такой женщиной, Тома-Александр наверняка испытывал необычное душевное волнение. Ведь креолкам в мире нарастающей расовой сегрегации было гораздо сложнее преодолеть «цветные барьеры», нежели просвещенным парижанам. Кроме того, юноша, без сомнения, наслаждался общением с уроженкой родного острова.

Риски, скрывавшиеся в этом свидании, внезапно материализовались в виде офицера колониального флота. Моряка сопровождали двое вооруженных спутников[373]. Они окружили пару.

«Вы прекрасны[374]. У вас отличная фигура и дивная грудь, – так (со слов Тома-Александра) заявил офицер, обращаясь к даме, будто она была совершенно одна. – Я был бы рад[375] узнать, где вы живете. Возьмете мой адрес? Мадам – иностранка; не хотела бы она, чтобы я показал ей Версаль?»

Тома-Александр, несомненно, спросил себя, в какой степени эта наглость была связана с желанием пофлиртовать, а в какой – со стремлением задеть его. Если вспомнить о двух вооруженных спутниках, офицер каждой фразой, казалось, подстрекал юношу к неблагоразумному ответу.

Тома-Александр узнал моряка, хотя, возможно, и не был с ним знаком: Жан-Пьер Титон де Сен-Ламэн[376], бывший капитан элитного подразделения на Мартинике. Подобные ему люди постоянно болтались возле Версаля, надеясь получить продвижение по службе. Они похвалялись командованием в экзотических и опасных походах, которые на деле часто оказывались приукрашенными операциями по поимке рабов. Однако Титон входил в состав элитного отряда гренадеров. Судя по виду этого человека, он вполне мог доставить немало неприятностей.

– Неужели леди нравятся америкашки?[377] – спросил он с насмешкой.

В заявлении, данном позднее полиции под присягой, Тома-Александр утверждал, что офицер сделал даме «тысячу непристойных предложений», по-прежнему держа себя с ней так, будто сам юноша был невидимкой.

Как вскоре станет ясно из писем и действий Тома-Александра, он не считал, что характер человека зависит от его расовой принадлежности. Более того, половина членов его семьи были белыми людьми, он жил среди белых, у него был белый отец, белые друзья, белые любовницы. Всего его наставники, за исключением Сен-Жоржа, тоже были белыми. Никто не мог вызвать у него больше презрения, чем подобный забияка-лизоблюд из колоний. Положение и благосостояние таких людей зависело от господства над чернокожими, поэтому всякого свободного негра или мулата они воспринимали как угрозу.

Когда дама ответила, что ей нравятся американцы, офицер поздравил ее, причем в его голосе звучал сарказм. Затем моряк продолжил отпускать шуточки насчет спутника, которого леди выбрала себе в провожатые. В этот момент Тома-Александр обратился к Титону напрямую.

«Проявите уважение к даме. Пожалуйста, оставьте нас», – сказал он. А затем повернулся к девушке и предложил ей игнорировать нахала.

Титон громко и злобно расхохотался.

«Госпожа! – воскликнул он. – Я думал, это один из ваших лакеев!»

Тома-Александру наверняка ужасно хотелось взяться за шпагу. Он тренировался по шесть часов в день именно для того, чтобы уметь ответить на подобное оскорбление.

«Друг мой, мы знаем, кто такой мулат, – проговорил Титон, впервые обращаясь прямо к сопернику. – В твоей стране на твоих ногах и руках были бы кандалы. И если ты осмелишься вякнуть хоть слово, я велю охранникам арестовать тебя и отвести в тюрьму. Ты меня знаешь».

Манера, в которой он обращался к Тома-Александру, показывает наиболее вероятную цель визита: не соперничество за внимание девушки, но желание поставить на место необычного мулата, который ходит повсюду со шпагой и в отличном камзоле.

Тома-Александр ответил, что плевать хотел на все слова офицера и знает, кто такой этот моряк на самом деле: бумагомаратель в военном министерстве Версаля, насколько известно юноше. Титон вышел из себя. Один из его людей попытался ударить Тома-Александра тростью и стал звать охранников театра, чтобы те арестовали мулата. Тома-Александр вместе со спутницей хотели уйти из ложи, но офицер загородил проход.

Приятели моряка схватили юношу, навалились на него и постарались поставить на колени перед офицером, чтобы молодой дворянин молил его о свободе (этот момент, очевидно, навсегда остался в памяти Тома-Александра). Так хулиганы хотели довести издевательства до предела: заставить коленопреклоненного мулата просить прощения на глазах у белой женщины. Титон позвал охранников театра, чтобы те помогли «арестовать этого мулата». Стражники спросили, хочет ли он вывести Тома-Александра наружу.

Как написал сам юноша в заявлении, он вырвался от охранников, Титона и его людей и вернулся в ложу. Тома-Александр отметил, что к тому моменту его дама покинула театр. Без нее Титон велел охранникам отпустить дворянина. Но игру еще не закончил.

«Ты – свободен! Я прощаю тебя, ты можешь идти!» – громко провозгласил Титон, пародируя предоставление рабу вольной.

В этот момент наконец вмешался полицейский, он арестовал обоих за нарушение общественного порядка.

Мы знаем о деталях этого происшествия из сохранившихся заявлений, сделанных его участниками под присягой в полиции на следующий день. Оба документа датированы 15 сентября 1784 года. Томас-Александр написал свое заявление собственной рукой, как было принято тогда. Он ведет рассказ от первого лица – с удивительной прямотой, тогда как заявление Титона написано от третьего лица и отличается высокомерной холодностью: «Сэр Титон де Сент-Ламэн, бывший командир батальона в форте Сен-Пьер на Мартинике, где расположено принадлежащее ему поместье, в настоящий момент прикомандирован к пехотным войскам Франции. Он имеет честь объяснить, что вчера был на представлении в театре г-на Николе вместе с двумя друзьями. И обратил внимание на девушку, которая сидела в ложе через один ряд, что дало ему возможность заговорить с ней. Сэр Титон обменялся с девушкой несколькими обычными комплиментами, после чего в разговор вмешался мулат, сидевший рядом с ней». «Сэр Титон» отмечает, что ему пришлось вызвать охрану из-за «нахальства» мулата, но затем он, как благородный человек, простил грубияна.

Писателя Дюма всю жизнь преследовали мысли о ссоре в театре Николе, а его отец конечно же никогда не забывал об этом происшествии. Он наверняка рассказал о нем своей будущей жене. Возможно, самые близкие друзья тоже были в курсе. Я впервые прочитал об инциденте много лет назад, в детстве, в мемуарах Александра Дюма. До последнего момента это была единственная известная мне версия, причем она заканчивается совершенно иначе, чем история из найденных мною документов полиции.

Вариант писателя начинает расходиться с заявлениями для полиции с того момента, как Дюма вкладывает в уста офицера-гренадера слова: «Ой, прошу простить меня[378], я принял этого господина за вашего лакея». Далее писатель продолжает:

Едва прозвучала эта наглая фраза, как высокомерный мушкетер взлетел в воздух, будто ядро из катапульты, и рухнул в самый центр оркестровой ямы.

Столь неожиданное падение вызвало немалую суматоху среди публики.

Среди самых заинтересованных лиц оказался не только упавший, но и те, на кого он свалился.

В те времена музыканты играли стоя, так что им не пришлось вставать. Весь оркестр повернулся к ложе, откуда вышвырнули мушкетера.

Мой отец ждал последствий, вполне обычных для подобных дел. В тот же миг он покинул ложу, чтобы встретиться с соперником в коридоре. Но вместо мушкетера столкнулся там с офицером полиции.

Дюма не только ловко делает своего отца победителем, но также заставляет плохого парня упасть вверх тормашками в толпу, что придает всему инциденту комичный оттенок.

Мне всегда нравилась эта сцена – краткая и убедительная как эпизод из плутовского романа. Однако, прочитав заведенное полицией дело (наряду с тысячами других документов, созданных обществом, в котором жил Тома-Александр), сейчас я бы сказал, что этот рассказ в стиле экшн, возможно, самая лживая вещь, которую Дюма когда-либо написал об отце.

Впрочем, помимо мемуаров, Дюма станет раз за разом использовать динамичную канву этой истории. Его роман «Жорж» прямо описывает жизнь и борьбу полукровки после схожего оскорбления: главный герой проходит обучение, очень напоминающее занятия Тома-Александра в академии Ля Боэссьера, с единственной целью – вернуться и сойтись лицом к лицу с белыми колонистами, которые давным-давно обидели его и его семью. В «Графе Монте-Кристо» Эдмон Дантес, сидя в тюремной камере, планирует отомстить не одному, а многим причинившим ему зло негодяям. И конечно же вспыльчивый д’Артаньян из «Трех мушкетеров» скопирован с юного Тома-Александра, оскорбленного в театре Николе. Подобно отцу Дюма, д’Артаньян – представитель провинциального дворянства. В Париже он, безусловно, чужак. Тем не менее он белый человек и, как бы беден и провинциален ни был, может страстно, бешено сражаться за свою честь.

В мемуарах Дюма новеллист, повествуя об инциденте в театре Николе, опускает всякие упоминания о расовой принадлежности отца. А умалчивая о том факте, что обидчиком стал офицер колониального флота, писатель еще тщательнее затушевывает расовый аспект конфликта[379]. В результате отец Дюма сталкивается с таким же неуважением, что постоянно доводилось испытывать провинциалу д’Артаньяну: из-за одежды или манер его ошибочно принимали за представителя более низкого социального слоя. Пренебрежение может быть настолько незаметным, что фактически (как это и описано в романе) гордый юный гасконец расценивает «каждую улыбку как оскорбление[380], а каждый взгляд как провокацию».

Однако чужаком в Париже Тома-Александра делало нечто гораздо более весомое. Несмотря на свободу, невообразимую за пределами Франции, несмотря на парижские легкомыслие и распущенность, он по-прежнему жил в невидимых оковах. Всего за десять лет его кандалы чудесным образом падут по мере того, как вакханалия освобождения под названием «Французская революция» переделает всю страну. К тридцати годам ему уже не придется молча глотать оскорбление от белого, не отвечая ударом шпаги.

* * *

Тома-Александр подписался под заявлением в полицию как Дюма Дави. Он не пользовался подобным слиянием имен матери и отца с первого года жизни во Франции. Инцидент не имел официальных последствий. Полицейские составили отчет, в котором подтвердили факт дачи обоими участниками конфликта письменных объяснений. Немного юридического жаргона с целью воспрепятствовать возможным дуэлям между враждующими сторонами – и дело, ко всеобщему удовольствию, легло под сукно. Благодаря благословенной неэффективности королевской власти мулата не обвинили в нарушении законов о Надзоре за чернокожими и за отсутствием правильно оформленной регистрации передали в военно-морскую полицию, которая формально отвечала за подобные нарушения. Учитывая обширные связи сэра Титона в Военно-морском министерстве, надо сказать, что он вполне мог реализовать свою угрозу и добиться ареста Тома-Александра, а возможно, даже отправки его в спецприемник с последующей депортацией. Однако Титон предпочел не преследовать свою жертву. Так что Тома-Александр вышел на свободу.

Тем не менее первая известная нам запись с изложением его взглядов – это полицейский отчет[381].

355

на улице Этьенн: свидетельство с адресом Дюма в Париже на улице Этьен (с написанием «Estienne»), без даты, BNF NAF 24641.

356

Париж пережил масштабную реконструкцию: Eric Hazan and David Fernbach, The Invention of Paris: A History in Footsteps, сс. 14–15; Colin Jones, Paris: The Biography of a City, с. 180.

357

«Пале-Рояль был сердцем и душой»: Johannes Willms, Paris, Capital of Europe: From the Revolution to the Belle Epoque, с. 5.

358

дворцом для кардинала Ришелье: Jones, с. 222.

359

отошел к Орлеанской династии: Henry Sutherland Edwards, Old and New Paris: Its History, Its People, and Its Places, vol. 1, с. 166.

360

«не выходя за ограду всякий»: Jones, с. 193.

361

сеансы месмеризма: Robert Darnton, Mesmerism and the End of the Enlightenment in France, с. 161.

362

Филипп Куртиус и Мари Тюссо: Pamela M. Pileam, Madame Tussaud and the History of Waxworks, сс. 17, 23–24.

363

парижских кафе: W. Scott Haine, The World of the Paris Café: Sociability Among the French Working Class, 1789–1914, сс. 209–10; Thomas Okey, Paris and Its Story, с. 334; Schama, сс. 135–36.

364

Маркс и Энгельс в Пале-Рояль: Karl Baedeker, Paris and Its Environs, 6th ed., с. 18.

365

«Стульев, хотя они и стоят»: Melchior von Grimm and Denis Diderot, Correspondance littéraire, philosophique et critique, vol. 2, сс. 535–37, в книге: Willms, с. 6.

366

«нежным взглядом карих глаз»: MM, с. 23; Hippolyte Parigot, Alexandre Dumas Père, с. 9.

367

Театр Николе: F. W. J. Hemmings, Theatre and State in France: 1760–1905, сс. 2, 27–40.

368

Бульвар дю Тампль играл роль шумного и низкопробного филиала Пале-Рояль. Он получил свое название не от храма, но от обветшалой крепости, где некогда располагалась первая европейская резиденция рыцарей-тамплиеров. В 1790-е годы, в разгар эпохи Террора, цитадель превратится в тюрьму. Именно здесь Людовик XVI, Мария-Антуанетта и их семья будут содержаться в жестоких условиях в ожидании казни, и здесь же брошенный всеми король-мальчик, злосчастный Людовик XVII, встретит свой таинственный конец.

369

обезьяну вместо больного актера: Ferdinand Hoefer, Nouvelle biographie générale, vol. 37.

370

инцидент в Театре Николе: Тома-Александр Дюма, свидетельские показания об инциденте, 15 сентября 1784, BNF NAF 24641. См. также свидетельские показания ЖанПьера Титона, 15 сентября 1784, BNF NAF 24641. В показаниях Дюма содержатся подробности расовых оскорблений, отсутствующие в показаниях г-на Титона.

371

Тома-Александр следил за представлением: Дюма, свидетельские показания об инциденте в Театре Николе.

372

«очень красивую креолку»: MM, с. 18.

373

двое вооруженных спутников: или всего один? Дюма, в своих свидетельских показаниях, упоминает лишь одного человека с Титоном, но Титон говорит о том, что пришел с двумя спутниками.

374

«Вы прекрасны»: Дюма, свидетельские показания об инциденте в Театре Николе.

375

«Я был бы рад»: там же.

376

Титон де Сен-Ламэн в Вест-Индии: несколько писем и записей в военных документах о нем, 1779, ANOM COL E 379bis.

377

«нравятся америкашки» и следующие восемь цитат: Дюма, свидетельские показания об инциденте в Театре Николе.

378

«Ой, прошу простить меня»: MM, с. 18.

379

Странный, но характерный для конца восемнадцатого столетия троп состоял в том, что классовое сознание будущих французских революционеров часто просыпалось после личного оскорбления, перенесенного ими в театре. Так случилось и с Робеспьером, основателем движения якобинцев, и с Бриссо, основателем движения жирондистов – их главных соперников. Оба еще юношами оказались втянуты в ссоры с высокомерными аристократами в театре, хотя и при более простых обстоятельствах: спор шел из-за свободного места, а не из-за женщины.

380

«каждую улыбку как оскорбление»: Alexandre Dumas (père), Les trois mousquetaires, vol. 1, с. 9.

381

полицейские составили отчет; Тома-Александр освобожден: показания полицейских об инциденте в Театре Николе, 16 сентября 1784, BNF NAF 24641.