Читать книгу Schwarzer Widerstand - Toni Keppeler - Страница 5

Zur Einführung

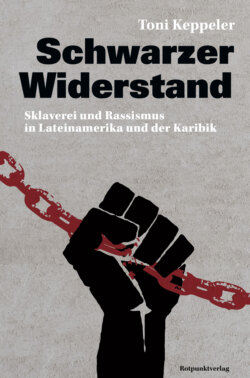

ОглавлениеWarum dieses Buch geschrieben wurde und warum darin auch hässliche Wörter verwendet werden.

Am Abend des 20. Mai 2020 wurde in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd getötet. Er hatte sich kurz vor 20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten gekauft und hatte sie mit einem Zwanzigdollarschein bezahlt. Der Verkäufer vermutete, dass dieser Schein gefälscht sei, und rief die Polizei. Bei der Verhaftung wurde Floyd auf den Boden gedrückt. Der Polizist Derek Chauvin stemmte sein linkes Knie in den Hals von Floyd, zwei weitere Polizisten fixierten ihn und ein vierter versuchte, Passanten von der Szene fernzuhalten. Nach Zeugenaussagen sagte Floyd mehr als zwanzig Mal, er könne nicht atmen – »I can’t breathe«. Nach acht Minuten war er tot.

Der Vorfall wurde von einem Passanten mit dem Mobiltelefon gefilmt. Das Video verbreitete sich schnell über Internetplattformen. In den Tagen und Wochen danach kam es zu Demonstrationen und Unruhen, nicht nur in Städten der USA. Auch in Britannien wurden Statuen von Sklavenhändlern und Sklavenhaltern gestürzt. In Deutschland und der Schweiz wiesen des Nachts an Standbildern angebrachte Graffiti darauf hin, was diese in Stein gehauenen oder in Bronze gegossenen ehrenwerten Männer noch so verbrochen hatten. Selbst in Frankreich, wo ansonsten die koloniale Vergangenheit gerne verdrängt wird, begann nach Massendemonstrationen eine Debatte darüber, dass und wie sich der Rassismus von damals bis heute erhalten hat.

Es verwundert nicht weiter, dass ausgerechnet ein Fall, der sich in den USA abgespielt hat, ein so großes Echo auslösen konnte. Allein in Rio de Janeiro werden an einem durchschnittlichen Tag drei Schwarze von Polizisten getötet. Das wird im besten Fall als kleine Meldung von lokalen Medien aufgegriffen und meistens nicht einmal dies. Wer in Europa an die Diskriminierung von Schwarzen denkt, denkt zuerst an die USA. Und wer an Sklaverei denkt, denkt ebenfalls an die USA. Achtzig Prozent der Bücher, die sich mit den aus Afrika verschleppten und in Amerika versklavten Menschen befassen, handeln von den USA, und das unabhängig davon, ob es sich um geschichtswissenschaftliche oder literarische Werke handelt. Genauso erzählen achtzig Prozent der darüber gedrehten Spielfilme von den Zuständen in den USA. Dabei hat dieses Land insgesamt, die Zeiträume vor und nach der Unabhängigkeit zusammengenommen, nur fünf Prozent der afrikanischen Sklaven importiert. Die anderen fünfundneunzig Prozent erscheinen im geschriebenen und verfilmten Gedächtnis der Menschheit wie eine Marginalie.

Sicher ist allgemein bekannt – und sei es auf Grund einer Urlaubsreise –, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf den karibischen Inseln schwarz ist, vielleicht auch, dass die Vorfahren dieser Schwarzen als Sklaven aus Afrika verschleppt wurden. Manche mögen noch wissen, dass der größte und einzige erfolgreiche Sklavenaufstand in der Geschichte der Menschheit in dem Land stattgefunden hat, das seither Haiti heißt. Allgemein assoziiert man mit Haiti keine Revolutionsgeschichte, sondern bittere Armut, Naturkatastrophen, Chaos und Gewalt. Kaum jemand fragt sich, wie es dazu hat kommen können. Es liegt bis heute in deutscher Sprache so gut wie keine an ein breiteres Publikum gerichtete Literatur über Haiti vor. Von all den Ländern in der Karibik wurde in deutscher Sprache einzig die Geschichte der Sklaverei in Kuba von Michael Zeuske ausführlich und gut aufgearbeitet.

Noch viel weniger ist bekannt, dass auch die Länder auf dem lateinamerikanischen Festland allesamt Sklavenhalterstaaten waren. Am ehesten weiß man noch von Brasilien, dass ein Großteil der Bevölkerung afrikastämmig ist. Dass Menschen dunkler Hautfarbe dort noch immer zu den Ärmsten gehören und diskriminiert werden, erscheint zwar hin und wieder in Hintergrundberichten großer Zeitungen, das Bild des Landes aber wird von den Fotos geprägt, die alljährlich vom Karneval in Rio um die Welt gehen. Darauf sieht alles sehr harmonisch und fröhlich aus. Dass in europäisch anmutenden Staaten wie Argentinien und Uruguay einst die größten Sklavenmärkte der Region waren, wollen die Bürger dieser Länder am liebsten vergessen. Und kaum ein Chilene weiß, dass sein Land von einem Heer in die Unabhängigkeit geführt wurde, das zur Hälfte aus Schwarzen bestand.

»Eine Geschichte ohne Zeugen ist nichts oder fast nichts wert«, schreibt die Haitianerin Emmelie Profète in ihrem Roman Das Testament der Einsamen. Das Zitat trifft das, was dieses Buch sein will: Es will Zeuge sein, Zeugnis von der Geschichte der Schwarzen in Lateinamerika und in der Karibik ablegen, von den Grausamkeiten, die ihnen angetan wurden, aber auch von ihrem Widerstand, bis heute. Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass sich etwas ändern kann. Viele Schwarze in Lateinamerika und in der Karibik wissen um ihre Geschichte, in Haiti sogar die Analphabeten. Sie haben ihre Kultur und ihre Traditionen immer verteidigt, wenn es sein musste, bis aufs Messer. In den reichen Ländern des Nordens aber gibt es dieses Wissen nur bei ein paar wenigen. Auch dort sollte man diese Geschichte kennen. Nicht nur, um die Schwarzen in Lateinamerika und in der Karibik mit ihrer Geschichte nicht allein zu lassen. Wir in Europa würden dann erkennen, dass wir etwas mit dem, wie sie sind und was sie erleiden, zu tun haben, dass es eine Schuld gibt, die abgetragen werden muss. Davon wird am Ende des Buchs die Rede sein.

Ein Buch über Schwarze in Lateinamerika und der Karibik muss mit Haiti beginnen. Die erfolgreiche Revolution dort war Inspiration für alle Sklaven der Region und gleichzeitig ein Schrecken für die Sklavenhalternationen. Eben deshalb wurde Haiti danach zum ersten postkolonialen Armutsstaat gemacht. Und trotzdem ist das Land die Wiege schwarzen Selbstbewusstseins; hier wurde sein Fundament gelegt. Entsprechend ist das Haiti-Kapitel das weitaus umfangreichste des Buchs. Es folgt ein Gegenmodell, Martinique. Die Insel ist offiziell ein Überseedepartement von Frankreich, faktisch aber immer noch eine Kolonie. Und sie hat mit Aimé Césaire und Frantz Fanon zwei Denker hervorgebracht, die den Dekolonialisierungsprozess in Afrika mit beeinflusst haben. Das dritte Kapitel behandelt Jamaika. Seine bis heute lebendige Tradition der Maroons hatte eine ähnliche Strahlkraft auf die Schwarzenbewegung in den USA, wie sie Césaire und Fanon im französisch kolonialisierten Afrika hatten. Die anschließend vorgestellten Garífuna sind letztlich auch eine Maroon-Gesellschaft. Entstanden aus der Verbindung von entlaufenen Sklaven und den letzten Überlebenden der karibischen Urbevölkerung auf der Insel Saint Vincent, wurden die meisten von ihnen wegen ihrer Widerständigkeit nach Honduras verschleppt. Dort lebt dieses Volk noch heute, kämpft um seine Rechte und ist stolz darauf, nie versklavt worden zu sein.

Sklaven gab es nicht nur in der Karibik, sondern genauso auf dem lateinamerikanischen Festland. In den meisten ehemals spanischen Kolonien sind sie heute fast unsichtbar geworden, aber sie sind noch da, sie werden noch immer diskriminiert, und viele kämpfen noch immer um ihre Rechte. Davon handelt das fünfte Kapitel. Nur in Brasilien, dem einzigen von Portugal kolonialisierten Land Südamerikas, ist die afrikastämmige Bevölkerung bis heute in der Mehrheit. Diesem Land ist das sechste Kapitel gewidmet. Die Schwarzen dort schwankten lange zwischen Anpassung und Autonomie. In den letzten Jahren aber ist eine schwarze Bewegung entstanden, die vor allem in den acht Jahren der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva Erfolge erzielt hat. Überhaupt ist die Schwarzenbewegung seit den 1970er Jahren in ganz Lateinamerika erstarkt. Davon handelt das siebte Kapitel, bevor abschließend ein paar wenige Schlussfolgerungen gezogen werden. Das angehängte Literaturverzeichnis soll zeigen, was alles konsultiert wurde. Es enthält auch belletristische Werke, die dem Leser ein Land oft eindrücklicher verständlich machen können als wissenschaftliche Werke. Insofern soll dieses Verzeichnis auch eine Anregung zum Weiterlesen sein.

Ein Buch über Rassismus zu schreiben, birgt ein sprachliches Problem: Rassismus hat etwas mit »Rasse« zu tun. Auch wenn es Menschenrassen im biologischen Sinn nicht gibt, ist es doch offensichtlich, dass es die »Rasse« als Herrschaftskonstrukt gibt. Ihr sichtbares Merkmal ist die Hautfarbe. Viele Wörter, die dafür in Lateinamerika entstanden und bis heute gang und gäbe sind, waren zumindest ursprünglich diskriminierend. Der »Mulatte« etwa leitet sich vom spanischen mula ab, dem Maultier, was eine Kreuzung zwischen Pferd (in dem Fall der Weiße) und Esel (in dem Fall der Schwarze) ist. Das in Venezuela für solche Menschen gängige Wort pardo wiederum war ursprünglich eine Bezeichnung für buntscheckiges Vieh. Das Wort cimarrón, das für entlaufene Sklaven verwendet wurde, bezog sich zunächst auf entlaufene und verwilderte Haustiere; das englische Wort maroon ist eine Ableitung davon. Es wird heute von den Nachkommen der entlaufenen Sklaven in Jamaika mit Stolz als Selbstbezeichnung verwendet.

Ich selbst war stolz darauf, als mich einmal ein haitianischer Vodou-Priester nach einem langen Gespräch einen gran nèg genannt hat – was wörtlich übersetzt »großer Neger« heißt und Achtung ausdrücken soll. Hätte er sich auf die Hautfarbe bezogen, hätte er nicht nèg, sondern nwa gesagt und es wäre auf mich nicht anwendbar gewesen. Auch der »Neger« ist, wie die »Rasse«, nach dem kamerunischen Postkolonialismustheoretiker Achille Mbembe ein Herrschaftskonstrukt, das unabhängig von der Hautfarbe analysiert werden kann, im allgemeinen Sprachgebrauch aber damit zusammenfällt. Das haitianische Kreyòl hat die ursprünglich negative Konnotation des nèg von der Hautfarbe getrennt, das Wort ins Positive gewendet und zu einem Teil schwarzen Selbstbewusstseins gemacht. Die Sprache kennt zahlreiche Wörter zur Bezeichnung der Schattierungen zwischen schwarz und braun. Sie werden ganz selbstverständlich verwendet und beziehen sich nicht nur auf die Hautfarbe eines Menschen, sondern gleichzeitig auf seine soziale Stellung in der Gesellschaft, je heller, desto höher. Natürlich ist die Übereinstimmung von Äußerlichkeit und Sozialem eine Nachwirkung des europäischen Rassismus der Kolonialzeit. Wer aber heute in Haiti nicht mindestens zwischen Schwarzen und Mulatten unterscheiden will, dem fehlt ein wichtiges Koordinatensystem zum Verständnis des Landes. In diesem Sinn werden auf den folgenden Seiten auch Wörter verwendet, die die ganze Hässlichkeit des europäischen Kolonialismus in sich tragen, die aber gleichzeitig nötig sind, um koloniale und postkoloniale Strukturen zu verstehen. Sie sind nie diskriminierend gemeint.

Die Recherchen für dieses Buch gehen viel weiter zurück als die Idee dazu. Ich war viele Male als Reporter in der Karibik und in Afrogemeinden in Lateinamerika unterwegs. Die Menschen dort haben ihren Alltag mit mir geteilt, haben sich Zeit genommen, haben meine Fragen beantwortet. Sie haben versucht zu erklären, und ich habe versucht zu verstehen. Dafür bin ich ihnen dankbar. Auch ihnen bin ich es schuldig, dies alles aufzuschreiben.

Ein Buch zu schreiben, ist meist eine einsame Angelegenheit. Bei diesem Buch war ich nie allein. Kaum war die Idee geboren, kam – zufällig – Laura Nadolski als Praktikantin in unser Journalismusbüro und wollte eigentlich nur ein paar Monate bleiben. Sie hat dann mich und das Buch über die vier Jahre seines Entstehungsprozesses begleitet. Sie war von uns beiden die bessere Literaturrechercheurin, sie hat mein äußerst mangelhaftes Französisch ausgeglichen, war meine erste Leserin und meine erste Kritikerin. Und sie hat mir aus den Motivationslöchern geholfen, in die man beim Schreiben bisweilen fällt. Ohne sie wäre das Buch nicht so geworden, wie es geworden ist.