Читать книгу Mission: Verantwortung - Uwe Heimowski, Frank Heinrich - Страница 8

Wurzeln – Vom Mitfahren zum Mithelfen

ОглавлениеWir kennen uns seit vielen Jahren, haben eine Menge miteinander unternommen, sind Freunde. Und doch gelingt es Frank Heinrich immer wieder, mich zu überraschen. Zum Beispiel dann, wenn er die Geschichte und Geschichten seines Lebens erzählt. Das tut er meistens mit einem lächelnden Gesicht – eben „Happy Heinrich“.

Frank, deine Biografie ist recht bewegt und auch ungewöhnlich. Da war am Anfang dein Weg in die Heilsarmee, dein Einsatz für die Menschen, die oft am Rande der Gesellschaft stehen, und dann der überraschende Sprung in den Bundestag. Das war buchstäblich einmalig, denn du bist der erste Heilsarmeeoffizier in der Geschichte der Bundesrepublik, der in den Bundestag gewählt wurde. Verrate mir einmal: Wie kommt ein Mann der Heilsarmee in den Bundestag?

Die Frage stellt man mir laufend – und ich selbst stelle sie mir auch immer wieder. Es kommt mir an manchen Tagen immer noch wie ein Märchen vor – selbst nach dreieinhalb Jahren im Bundestag. Trotzdem habe ich mich mittlerweile gut eingelebt.

Wenn ich die Frage seriös beantworten möchte, muss ich sie runter brechen auf meinen ganz persönlichen Weg. Ein Rezept, wie man von der Heilsarmee in den Bundestag gelangt, gibt es nicht – wie überhaupt die Wege in die Politik so vielfältig sind wie die Abgeordneten selber.

Mein persönlicher Weg war immer von einer Affinität zu politischen Themen begleitet. Damit meine ich nicht in erster Linie Parteipolitik, und auch nicht, dass ich dachte, bei jedem Thema mitreden zu können. Aber es gab bestimmte Themen, die mich umgetrieben haben oder die mich maßlos ärgern konnten: Ungerechtigkeit etwa, alles, wo das Gegenteil von Solidarität passiert und wo dann selbst die Kommunikation scheitert: sei es zwischen einzelnen Menschen oder sei es zwischen ganzen gesellschaftlichen Gruppen, wenn etwa die weniger gut Situierten auf „die da oben“ schimpfen, oder die Wohlhabenden auf „die da unten“ herab schauen.

Wahrscheinlich bin ich wohl auch deshalb gerade bei der Heilsarmee gelandet, weil mir die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft etwas mehr auf den Keks gegangen ist als dem Durchschnitt.

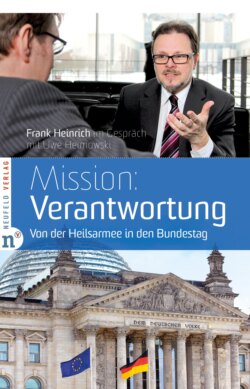

Frank Heinrich im Gespräch mit Uwe Heimowski.

Ich merke, dass die Frage der Ungerechtigkeit dich ziemlich stark bewegt. So stark, dass sie sogar deinen Lebensweg entscheidend geprägt hat. Wie ist es dazu gekommen? Welche praktischen Erfahrungen mit Ungerechtigkeiten hast du denn persönlich gemacht?

Ich habe schon so meine Erfahrungen mit der Ungerechtigkeit gemacht, allerdings weniger am eigenen Leib, was ja in der Regel ein starker Antrieb wäre. Mich haben vor allem meine Reisen hinter den sogenannten „eisernen Vorhang“ bewegt und die Schicksale von Menschen in Osteuropa, denen ich begegnet bin. Mit meinen Eltern bin ich damals etliche Male in den „Ostblock“, wie man es nannte, gefahren. Meistens nach Rumänien, aber auch in die DDR, nach Polen, Ungarn, Jugoslawien und bald nach der Wende auch in die Ukraine. Auf diesen Reisen erlebte ich mit, wie gravierend sich die Lebensumstände innerhalb von nur wenigen Kilometern änderten. Zugleich gab es aber auch so vieles, was uns und die Christen, die wir besuchten, miteinander verband. Da lebten Menschen in einem völlig anderen politischen System und unter äußerem Druck, aber unsere Herzen schlugen doch für die gleiche Sache.

Begegnungen hinter dem „Eisernen Vorhang“ (Ungarn, 1983).

Meinst du damit, dass die Menschen damals in Deutschland und Rumänien eigentlich dieselben waren, trotz der recht unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Umstände?

Nein, natürlich nicht ganz. Es gab sehr wohl einen großen Unterschied zwischen den Menschen im Osten und uns Besuchern aus dem Westen, und der war schon etwas überraschend: Wir Westler waren in der Regel die unzufriedenen und undankbaren Leute. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber ich habe das durchaus so erlebt.

Ich erinnere mich noch an einen Abend, den ich im ärmsten Teil von Rumänien verbrachte. Leider spreche ich die Sprache nicht und verstehe nur einige wenige Wörter. Wir waren zu einer Gebetsversammlung eingeladen und hatten an diesem Abend keinen Übersetzer dabei, aber ein Wort hörte ich immer wieder heraus: Multumesc! – Danke! In den Gebeten, in denen die Menschen aus der Gemeinde ihre tiefen Empfindungen ausdrückten, kam dieses Wort laufend vor: Danke! Ich habe damals gedacht: So etwas erlebe ich bei uns nicht. Das hat mich als jungen Menschen schon sehr bewegt.

Du hast gesagt, dass du bei diesen Reisen eine Menge über Ungerechtigkeit gelernt hast. An welche Situationen denkst du dabei? Wie hast du die Ungerechtigkeit erlebt?

Neben den unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen war es vor allem der politische Druck. Unter dem kommunistischen Diktator Nicolae Ceauçescu lebten die Menschen mit einer ständigen Angst vor Bespitzelung oder Gefängnis. Meistens spürte ich das nur indirekt, doch dann kam ich selbst in eine Situation, in der wir von Spitzeln der Geheimpolizei Securitate verfolgt wurden. Als Jugendlicher zwischen 14 und 16 findest du das sogar noch irgendwie spannend, aber wir hatten ja auch die Gewissheit: nach einer, zwei oder spätestens drei Wochen hätten wir wieder gehen können. Aber die Jugendlichen, mit denen ich mich in Rumänien angefreundet hatte, die hätten eben nicht gehen können. Für sie gab es damals keine Aussicht auf Freiheit. Ich hatte Freunde, die wurden stark unter Druck gesetzt, andere saßen sogar in Haft. Und selbst in Deutschland wurden Freunde von mir attackiert, als sie dort vor der rumänischen Botschaft demonstrierten.

Solidaritätskundgebungen für Rumänien – warst du damals mit dabei und hast mit ihnen dort demonstriert?

Ja, ich war mit eingeladen. Veranstalter waren christliche Gruppierungen, die befreundet waren mit Christen in anderen Ländern, in dem Fall in Rumänien. Sicher, das war eine kleine Demonstration, aber wir wollten der Politik deutlich machen, dass es in Deutschland solidarische Christen gibt, Menschen, die nicht einfach über die Verfolgung in Rumänien hinweg sehen wollten.

Man könnte also sagen, dass dich deine Erfahrungen im Ostblock „politisiert“ haben, oder? Du hast dich eingesetzt, demonstriert, deinen Mund aufgemacht. Woher kommt eine solche Bereitschaft, so ein Engagement? Hat man das in den Genen? Wer oder was hat dich an dem Punkt geprägt?

Da kommen wahrscheinlich zwei Dinge zusammen. Einerseits war da der Arbeitsplatz meiner Eltern, die in einem Altenheim mitarbeiteten. Es wurde diakonisch geführt, man praktizierte dort eine große Solidarität. In dieser Einrichtung lebten Leute, die sonst auf der Straße gelandet wären. Sie hatten aus unterschiedlichen Gründen keine Rentenversicherung bezahlt oder hatten selbst von Spenden gelebt und keine Vorsorge für das Alter treffen können. Jetzt lebte man in „urchristlicher Gemeinschaft“ unter einem Dach. Da gab es Arme und Reiche, aber alle bekamen das Gleiche: Kost, Logis, Zahnbürste und vielleicht auch mal Urlaubsgeld. Ich habe dabei ganz praktisch mitbekommen, wie schwierig manche Lebensumstände sein können, und mir wurde vorgelebt, dass man mit echter Solidarität viel ausgleichen kann. Die Starken teilten mit den Schwachen.

Andererseits waren da aber auch meine Erlebnisse in Rumänien. Mein Vater wurde in diese Arbeit buchstäblich „hineingeschwemmt“. Das muss so um 1970 gewesen sein. Damals gab es im Sommer eine schwere Überschwemmung in dem Land. Mein Vater begleitete einen Hilfstransport des Roten Kreuzes. Die Erlebnisse damals bewegten meine Eltern so sehr, dass sie in den folgenden Jahren immer wieder mit Menschen in Rumänien in Kontakt blieben. Das waren in erster Linie freundschaftliche Kontakte, aber natürlich kamen immer wieder auch die verschiedenen Bedürfnisse zur Sprache. Sie halfen gerne, wo sie konnten, und organisierten Hilfstransporte. Bei solchen Gelegenheiten waren dann auch meine Schwestern und ich mit dabei.

Frank Heinrich mit seinem Vater Hans Heinrich bei einer der zahlreichen Reisen.

Was war denn damals bei den Hilfstransporten besonders gefragt?

Natürlich waren das Kleidung und Sachen für den täglichen Gebrauch. Doch schon bald zeigte sich, dass es einen echten Mangel an christlichen Büchern und Bibeln gab. Die waren so gut wie überhaupt nicht zu bekommen, da man die Christen im Sozialismus nicht gerne sah – sie galten oft sogar als Staatsfeinde. Also fing mein Vater an, auch mal unter den Wäschebergen oder den Hilfsmaterialien die eine oder andere Bibel oder ein Gesangbuch zu verstecken und ins Land zu schmuggeln. Das geschah immer in dem Wissen, dass wir uns damit in Gefahr begaben, erwischt und als „unerwünschte Personen“ außer Landes gewiesen zu werden. Dann wäre es aus gewesen mit den Reisen und Hilfen. Weit gefährlicher waren diese Aktionen allerdings für unsere Freunde in Rumänien. Würde die Sache auffliegen, drohte ihnen Gefängnis, Folter oder Straflager. So haben wir unsere Hilfsaktionen immer bei Nacht und Nebel durchgeführt. Und trotzdem ging nicht immer alles glatt. Einmal flog ein Mann auf – weil ausgerechnet ich einen Fehler gemacht hatte. Er wurde damals brutal verprügelt, aber auch an mir ist dieses Erlebnis nicht spurlos vorbei gegangen.

In solchen Momenten empfand ich die Ungerechtigkeit besonders stark. Wir befanden uns in der gleichen Situation, was Alter, Familie oder Gemeindeleben betraf, doch die einen durften etwas tun, was die anderen ihre Freiheit, ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben kosten konnte. Mir will es einfach nicht in den Kopf: Warum sollten Menschen nicht singen und in der Bibel lesen dürfen?

Du machst mich neugierig. Bleib noch einen Augenblick bei der Geschichte und erzähle mir, was damals genau geschehen ist.

Es geschah in einer Region, in der die Behörden besonders hinterher waren, wenn jemand Kontakte mit Leuten aus dem Westen pflegte. Wir hatten spät abends Freunde besucht. Dazu gehörte auch ein Pastor, der selbst hin und wieder Bibeln in die damalige UdSSR geschmuggelt hatte. Als wir schließlich aufbrachen, bemerkte ich schon nach wenigen 100 Metern, dass ich im Haus etwas vergessen hatte. Also drehten wir um und gingen nochmals zurück. Gerade dieser zweite Besuch fiel den neugierigen Nachbarn auf, und die erstatteten Anzeige. Der Pastor wurde sofort abgeholt und von der rumänischen Staatssicherheit, der Securitate, verhört und misshandelt.

Und alles nur, weil du etwas vergessen hattest. Es war im Grunde deine „Schuld“. Wie bist du – gerade als junger Kerl – mit dieser Situation umgegangen?

Da möchte ich mal ein bisschen ausholen. Die Sache mit Schuld hat ja eine viel größere Dimension. Grundsätzlich bin ich froh, dass ich eine Beziehung zu Gott habe, die von der Vergebung lebt. Ich lebe aus der Vergebung Gottes. Dabei ist es nicht entscheidend, ob ich ganz offensichtlich etwas falsch mache, wie in diesem gravierenden Fall, oder ob ich „unsichtbar“ Mist baue – was mit Sicherheit noch viel häufiger passiert. Wenn Gott mir nicht vergeben würde – wie sollte ich überhaupt damit klar kommen?

In diesem Fall ist es so, dass ich diesen Mann nie wieder gesehen habe. Es war mir auch nicht möglich, einfach irgendwo hin zu gehen und „entschuldige bitte“ zu sagen. Einen Brief konnte ich ihm nicht senden, da das in dieser Region aufgefallen wäre. Westkontakte unerwünscht! Das hätte ihm noch viel mehr Schwierigkeiten einbringen können. Es tat mir damals sehr leid für diesen Mann, der ja schließlich wie ich ein Christ war und damit mein Bruder.

Neben diesen schwierigen und eher bedrückenden Momenten – gibt es denn auch schöne Erlebnisse in Rumänien, an die du dich gerne noch erinnerst? Was fällt dir dabei ein?

Natürlich gab es auch eine Menge schöner Erlebnisse. Ich erinnere mich an die Kinderfreizeiten in Rumänien, zu denen unsere Eltern uns mitnahmen. Ich war selbst damals fast noch ein Kind. Diese christliche Kinderarbeit – wir nannten sie Sonntagsschule – war damals natürlich verboten im Sozialismus. Selbst regelmäßige Kinderstunden waren nicht möglich. Die Gemeindearbeit wurde stark eingeschränkt und kontrolliert. Also fand eben eine Stunde vor oder nach dem Gottesdienst eine Familienstunde statt – Omas, Opas und Eltern alle mit dabei. Die saßen allerdings nur hinten drin und schauten zu. Das genügte aber, um das Ganze als Familiengottesdienst auszugeben, denn der war erlaubt.

Die Leute waren erfinderisch, wenn es darum ging, das Verbotene trotzdem irgendwie möglich zu machen, und meistens fand sich auch ein Weg. Etwa der, dass mein Vater sich entschied, selbst die Kinderfreizeiten zu organisieren. Würde man ihn erwischen, wäre das nicht so tragisch. Also machten wir Zeltfreizeiten, irgendwo weit draußen in der Wildnis, möglichst ab vom Schuss und gut versteckt. In einem Fall war unser Versteck so gut, dass weder wir noch unsere rumänischen Freunde wussten, dass wir mit unseren Zelten in ein militärisches Sperrgebiet geraten waren. Bis zu jener Nacht, in der wir in der Ferne die Kanonenschüsse hören konnten, die quer über unseren Zeltplatz feuerten. Da beteten meine Eltern sehr, sehr kräftig, dass doch bitte keiner wach werden sollte, damit keine Panik entstünde. Das war schon heftig, aber noch nicht alles. Später stellte man fest, dass es auf diesem Gelände auch noch freilaufende Bären gab!

Das hört sich ja ziemlich abenteuerlich an.

Auf jeden Fall, das war natürlich eine spannende Zeit, aber eben auch eine ernste, herausfordernde Zeit. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Pastor. Wir wollten etwas besprechen, das nicht jeder mitkriegen sollte. Plötzlich legte der Mann den Finger auf die Lippen, stand auf und schaltete das Radio an; ziemlich laut. Als er meinen verwunderten Gesichtsausdruck sah, erklärte er mir: „Jetzt können wir frei reden. Ich weiß, dass hier jemand ein Mikrofon eingebaut hat und mithört. Ich gebe mir erst gar keine Mühe, das zu finden – sonst ist bald wieder ein neues da. Wenn aber das Radio läuft, kann man nicht herausfiltern, was wir sagen.

Es fällt schwer, sich das heute noch so vorzustellen. Wie alt warst du eigentlich, als diese Reisen begannen?

Ich werde sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein, als ich das erste Mal mitfuhr. Das war einfach eine Freizeit irgendwo auf einem öffentlichen Zeltplatz, wo es auch andere Touristen gab. Dann kamen entweder die Christen aus den Gemeinden zu uns auf den Zeltplatz oder meine Eltern sind abends mit in Gemeinden gegangen und haben dort ein Grußwort gesagt – predigen durfte mein Vater ja nicht. Da wurde es eben ein sehr langes und sehr biblisches Grußwort.

Rumänien, das war am Anfang für dich eine abenteuerliche Kindheits- und Jugenderfahrung. Doch irgendwann scheint sich bei dir etwas verändert zu haben. Aus dem Zuschauer wurde ein Akteur, jemand, der Verantwortung übernahm. Wie kam es dazu? Was ist da geschehen?

Die Verantwortung leitete sich für mich ab aus den Beziehungen, die gewachsen waren. Ich hatte ja wirklich Freunde gefunden und dachte an diese Freunde natürlich nicht nur während der drei Wochen im Jahr, die ich vielleicht mal dort zu Besuch war. Ihre ganze Situation, ihr Leben, das ging mir nach. Das hat mich verändert.

Wenn ich wieder zu Hause war und hörte, dass in der Gemeinde oder in der Schule einer so leichtfertig über irgendwelche Umstände schimpfte – dieses ganze undankbare und unzufriedene Gemecker, das konnte ich kaum noch ertragen.

Dann kamen bei mir sofort die Bilder von meinen Freunden in Rumänien hoch. Diese Menschen, die so dankbar waren für jede Kleinigkeit, für jedes winzige Stückchen Freiheit. Für sie war es schon ein Freiheitsfenster, jemanden aus Deutschland, dem westlichen, kapitalistischen Ausland, zu kennen, und damit einen Blick nach draußen zu kriegen.

Mir wurde bewusst, wie viel ich ihnen bedeutete. Deshalb habe ich mir gesagt: Ich mach hier weiter, ich engagiere mich in den Spuren meines Vaters. So kam es, dass ich noch viele Fahrten nach Rumänien mitgemacht habe, als Selbstfahrer, aber auch teilweise als Begleiter, weil ich einfach alle Adressen kannte. Auf diese Weise habe ich mich da mit eingebracht.

Als ich dann 18 oder 19 Jahre alt war, hat mein Vater mich – und später auch meine Schwestern – immer wieder, wenn er selbst nicht konnte, auf Reisen geschickt, die wir dann geleitet haben.

Das war eine riesige Freude und es war eine riesige Anstrengung. Eine ziemliche Investition. Du musst ja auch die Zeit dafür finden, Urlaub nehmen, die Kosten selbst aufbringen. Auf der anderen Seite: Was darin an Sinnhaftigkeit steckt, das ist nicht bezahlbar. So habe ich gelernt: Verantwortung beginnt bei mir. Ich selbst muss damit anfangen. Wer Verantwortung übernimmt, profitiert ja selbst davon sehr viel; manchmal glaube ich sogar, man profitiert mehr als alle anderen.