Читать книгу Пришвин и философия - В. П. Визгин - Страница 3

Предисловие

ОглавлениеПришвин и философия[1]… Союз «и» здесь предполагает, что соединяемые им термины расходятся между собой, что то, с чем мы имеем дело, читая произведения Пришвина, включая и его обширные дневники, не есть философия. Но союз «и» имеет в данном случае и другой смысл, можно сказать, даже противоположный. Это означает, что мы можем все же принять мысль Пришвина за философскую. Сочетание указанных смыслов означает лишь одно: у Пришвина есть своя философия, но она значительно отличается от того, что обычно называется этим термином. Иными словами, если и допустимо считать его все же философом, то это какой-то нестандартный философ – философ-художник. Даже поверхностно познакомившись с его творчеством, мы понимаем, что какая-то необычная для «стандартного» философа познавательная и по сути дела философская работа писателем ведется, что он мыслит широко и глубоко. Например, порой даже он, подобно философским идеалистам, ставит мысль как таковую в положение первоначала почти так, как это делал Гегель, но, конечно, без присущего ему систематического изложения своего учения об Абсолюте.

Поэтому представляется допустимым, что все же, с определенными оговорками, можно говорить о собственной философии Пришвина, а не только о внешней ему, которая как-то на него «влияла».

Вхождение в мир мысли Пришвина, не отрывной от его жизни и слова, стиля и поэтики, значимо не только для понимания вклада его в русскую и мировую культуру, но и для самой философии в наше время, когда она стремится обновить свои связи с жизнью. Основной завет Пришвина как мыслителя прост и совпадает с тем уроком, к которому автор этой книги пришел за долгие годы работы в профессиональном сообществе философов и историков. Его можно определить, как задачу мыслить самостоятельно, на свой страх и риск, опираясь на личный духовный опыт, подсказывающий пути решения встающих экзистенциальных проблем, и в то же время проверяя возникающие гипотезы о путях их решения.

Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась в некоторой степени по-пришвински, отчасти в манере дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Так сложилось само собой, а не было задумано заранее. Просто я читал дневники, перечитывал произведения писателя и записывал возникающие мысли. Потом, когда некоторый подобным образом возникший материал собрался, я решил его расширить за счет более научно ориентированного исследования темы, с тем чтобы можно было оформить его в виде книги. Это решение возникло как-то само собой после выступления на семинаре по русской философии 23 апреля 2015 г. в библиотеке «Дом А.Ф. Лосева», посвященном философии дневников Пришвина.

Вечер удался. Начался он показом подборки дневниковых высказываний и фоторабот Пришвина под аккомпанемент музыки Скрябина. Известный исследователь творчества писателя, Яна Зиновьевна Гришина, рассказав об истории «домостроительной» мечты Пришвина, осуществленной им в подмосковном Дунино, еще глубже погрузила аудиторию в пришвинскую ауру. Вспомнились любимые звенигородские места, прогулки в дом писателя из пансионата РАН и из Поречья, где тоже бывал писатель. Вспомнился притягивающий внимание подвесной мостик через реку, делающий доступным дунинский берег, на котором под огромными елями сверкает на солнце пришвинская веранда. Все это давно стало дорогим и близким. И тогда я решил подготовить книгу о Пришвине как мыслителе.

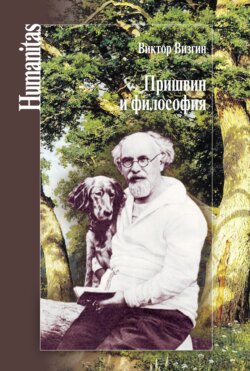

Виктор Петрович Троицкий, координатор семинара «Русская философия», прослушав мое выступление и узнав, что я решил собрать посвященные Пришвину записи и эссе в книгу, сказал: «И назовете вы ее, наверное, “Мой Пришвин”!». Я с ним не согласился – мне не хотелось следовать известным прецедентам («Мой Пушкин» Марины Цветаевой), и я остановился на названии «Пришвин и философия».

Меня особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в основном я опирался на его поздние дневники, сознательно минуя при этом социологический подход к анализу его творчества. Метод, примененный здесь к раскрытию темы, является художественно-экзистенциальным и, значит, подчеркнуто личным. Многое и разное в дневниках Пришвина заставляло задуматься, нередко резонируя с моим миропониманием и опытом. На это и обращалось «родственное внимание».

Казалось бы, тема книги – литературоведческая. Но автор пошел другим путем. На первом плане в качестве интерпретационного ресурса оказалась философская традиция, в частности, современная. При таком подходе мысль Пришвина, хотя бы отчасти, можно попытаться понять как своеобразные «духовные упражнения», понимаемые примерно в том же смысле, в котором такой подход к философии развивал Пьер Адо. Если расширить идею Адо, то можно сказать, что речь идет о включенном в управление жизнью ее осмыслении, имеющем философскую значимость, но больше похожем на неотделимую от личного опыта, подвижную, открытую, ищущую саму себя мудрость, чем на претендующее на объективный статус знание «законов» действительности. Речь идет, таким образом, о целостном искусстве «жизнемыслия»[2], реализующем стремление к творчеству и духовной свободе и регулирующем и упорядочивающем, как иногда говорил Пришвин, «внутренний двор» нашей жизни. Философия сегодня стремится встретиться с мудростью, не стоящей на месте, но и не порывающей со своей традицией. Пришвина с его дневниками на этом пути обойти невозможно. Поэтому книгу можно было бы назвать и так: «Дневник как образ жизни (и) философии». Существенный вопрос, который здесь возникает, такой: при каких условиях дневник может стать органом философского познания мира и человека?

Да, я не хотел называть эту книгу «Мой Пришвин», но по факту она ведь именно такова. «Пришвин и Рид», «Пришвин и Марсель», «Пришвин и Гачев» – таких «Пришвиных» и так, как они увидены, действительно мог увидеть только автор этой книги. Художественно-экзистенциальное познание – личный акт. Но такой, что другие личности входят в него неизбежно и свободно.

Прав был Достоевский, когда говорил, что в мире духа нет границ между лицами: ну как отделить мое духовное Я от Я любимого мной человека?

Соотношение творчества Пришвина и философии не новая для нашей культуры тема, хотя и мало еще исследованная и раскрытая. Продуманную и точную формулировку своеобразия пришвинской мысли дала Валерия Дмитриевна Пришвина, знавшая как никто другой того, о ком писала. Вот ее слова: «Перед философией и поэзией высится одна задача – ответственного слова. Знать, но не прельщать. Знать, куда зовешь и какими путями. Эта сила вручена поэтической философии. Этим путем и пойдет в своей работе писатель Пришвин. Поэтическая философия, как форма художественного произведения, утверждена в его творчестве»[3]. В ее словах звучит голос христианки, привыкшей скрывать свою веру, но в то же время не могущей не дать нам ее почувствовать. Выпад против «прелести» свидетельствует об этом. «Поэзия», «философия» – слова эти, казалось бы, зовут к неудержимости воображения и раскованности мысли и слова, а Валерия Дмитриевна, опираясь на свой и пришвинский опыт, зовет мыслителя и художника к аскетической трезвости духа, точному знанию и ответственности.

В последние годы появились работы А.М. Подоксенова, в которых в контексте социально-политической истории России ХХ в. рассматриваются идейные связи русского писателя с марксизмом, Ницше, Фрейдом, а также Н.О. Лосским. История ранних идейных исканий русского писателя уже в основных чертах известна и описана. От народничества он обращается к марксизму, а от него делает резкий поворот в своей судьбе, самоопределяясь как писатель. При этом, испытывая воздействие религиозных мыслителей и писателей круга Мережковского, он погружается в проблематику, горячо обсуждавшуюся в те годы. Осмысляя свой личный опыт, Пришвин стремится оставаться независимым искателем, свободным художником, ищущим не только свой жанр и писательский стиль, но и мировоззрение, свою, если угодно, философию. Эти искания были воплощены в автобиографическом романе «Кащеева цепь» (1927). Пришвин приходит к такой философии творчества, когда главным становится не абстрактный дискурс о творчестве, а сама созидательная жизнь, преобразующая реальность, включая и личность художника. В 30-х годах писатель достигает полноты своеобразия своего таланта, создавая такие вещи, как повесть «Жень-шень» (1933) и поэму в прозе «Фацелия» (1940).

Структура книги отвечает пришвинской манере использовать логическую триаду (тезис – антитезис – синтез) как преимущественную форму представления мысли и поэтому делится на три примерно равные по объему части. Пришвин говорил о «ввинчивающимся» в предмет мысли ее движении. Можно сказать, что и у нас в ходе развертывания указанной триады происходит подобное углубляющееся и расширяющееся движение раскрытия темы книги.

Первая часть, дающая как бы «разгон» книге, стоит под знаком дневника как жанра и способа мысли. Все вошедшие в нее эссе были записями в дневнике, сделанными по живому следу, когда я и не думал писать книгу о Пришвине. А когда, наконец, стал ее составлять, то не стал эти заметки существенно дополнять и расширять. Сохранить живость первого восприятия мне было важнее, чем механически собрать уместный материал под заголовки этих набросков. Ведь писались они именно во время увлеченного чтения дневников и очерков Пришвина. Дневниковость стиля проявляется в этой части и в ее автобиографической окраске: в ней говорится о том, как начиналось мое знакомство с творчеством Пришвина, и как затем его имя связалось с такими близкими мне мыслителями, как Дурылин, Гачев и Марсель, а также с Томасом Ридом. Эту часть можно понимать как своего рода дневниковый тезис, открывающий путь более специализированному, тематически сфокусированному исследованию темы.

Если первая часть стоит под знаком жанра дневника с естественными для него воспоминаниями, то вторая – оформлена как собрание отдельных историко-философских эссе, сфокусированных вокруг пришвинской мысли и анализирующих ее с разных сторон. По сути дела здесь преобладает жанр научной статьи с обычным для него предметным исследованием. Специально и с разных сторон рассматривается отношение русского писателя к философии. Работы, составившие этот раздел, писались уже всецело под задуманную книгу и лишены дневниковой лирической стилистики. Вторую часть книги можно считать антитезисом по отношению к первой, поскольку в ней дневниковая манера уступает место научно-философскому анализу.

В третьей части дневниковость жанра получает, наконец, полную свободу, но одновременно наращивается и научно-аналитическая составляющая. Эта часть книги, завершающая ее, составлена из дневниковых записей, сделанных во время чтения и продумывания дневников Пришвина. Частично отдельные заметки, вошедшие в нее, писались тогда, когда целенаправленная работа над книгой была в самом разгаре. Это существенно углубило и расширило ранее сложившееся представление о мысли Пришвина. Можно сказать, что здесь тезис и антитезис первых двух частей находят свое синтетическое завершение, поскольку в этой части немало сжатых теоретических набросков, хотя вся ее манера – это дневник с его неизбежной «лирикой» и фрагментарностью.

Понятие «духовного резонанса» лежит в основе всех сопоставлений Пришвина с другими мыслителями, представленных в книге. Один из характерных ее аспектов определяется ее ненавязчивой, как бы «подсвечивающей» фокусировкой на «софийности» русского метафизического сознания в продолжающейся и обновляющейся культурной традиции. Софийным светом пронизаны мысль и слово Пришвина, философия которого обозначается нами как «радужная».

Итак, книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы. Это опыт философско-художественного исследования, возникший по случаю выхода в свет дневников М.М. Пришвина. Дневники эти – событие в нашей культурной жизни. Прочитанные с интересом, а порой с воодушевлением, они не могли не вызвать отклика, который и оформился в конце концов таким образом.

Другие исследователи по-другому увидят Пришвина как «солиста» и в сообществе его «вечных спутников». Всякое личное постижение, в основе которого проникающее на симпатической волне вживание в человека с его мыслью, сохраняет свою ценность, несмотря на множество лиц, познающих одну творческую личность. Свою же задачу при написании книги я определил словами канадского индейца Серой Совы, alter ego Пришвина: «Я должен <…> придерживаться темы, оставаясь в границах личных наблюдений и опыта»[4].

Приношу свою благодарность издателям и комментаторам пришвинских дневников, особенно Яне Зиновьевне Гришиной. Хочу выразить признательность за поддержку академику РАН Абдусаламу Абдулкеримовичу Гусейнову, а также директору «Дома А.Ф. Лосева» Валентине Васильевне Ильиной и руководителю семинара «Русская философия» Виктору Петровичу Троицкому.

1

До публикации дневников Пришвина говорить о его философии без кавычек осмеливались немногие. В изданной на Западе и частично переведенной у нас семитомной истории русской литературы слово «философия» применительно к нему употреблено один-единственный раз и звучит в таком контексте: «Лувен, искатель жень-шеня < …> являет собой новый образ того слияния человечества с природой, которое составляет один из центральных мотивов пришвинской “философии”» (Янович-Страда К. Михаил Пришвин // История русской литературы: ХХ век: Серебряный век. М., 1995. С. 318). Источниками творчества писателя критик считает только поэзию и науку, не признавая таковым философию. В самое последнее время молодые исследователи творчества писателя говорят о его «художественной философии». Вот такое определение его философии представляется в целом вполне адекватным.

2

Термин Г.Д. Гачева.

3

Пришвина В.Д. Путь к Слову.

4

Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 3. С. 715.