Читать книгу Bulle - Valentin Gendrot - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kapitel 2

ОглавлениеMontag, 4. September 2017, 6:58 Uhr.

»Wer bezahlt dich, du Scheißjournalistenschwein?« Ich sitze am Steuer meines dreckigen weißen Clio, einen Wust leerer Zigarettenschachteln um mich herum, und stelle mir vor, wie ich enttarnt werde. Bestimmt würde ich gelyncht. Ich bin ein bisschen spät dran, also trete ich aufs Gas. Mein Ziel ist die staatliche Polizeischule in Saint-Malo, 100 Kilometer vom Wohnort meiner Eltern. Wieder zurück in die Schule.

Ich sage mir, die machen dich alle, das kann dich teuer zu stehen kommen. Die Polizisten werden mich mit ihren riesigen Fäusten zusammenschlagen. Wenn sie richtig angepisst sind, zerquetschen sie mir vielleicht die Hände, damit ich nicht mehr schreiben kann, oder, schlimmer noch, sie geben mir eine Kugel zwischen die Augen. Schießunfall, kann passieren. Wenn man Angst hat, stellt man sich immer das Schlimmste vor, bis man sich völlig in den Wahn hineingesteigert hat.

Ich zünde mir eine Kippe an, versuche mich zu erinnern, wie ich auf die Idee gekommen bin, zur Polizei zu gehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Da war jedenfalls diese Demo am 1. Mai 2016 in Paris. Die Bereitschaftspolizei CRS setzte Tränengas ein, ich habe immer noch den üblen Geschmack im Mund. Dieses Gefühl zu ersticken, dieses minutenlange Schnappen nach Luft, bis ich wieder normal atmen konnte.

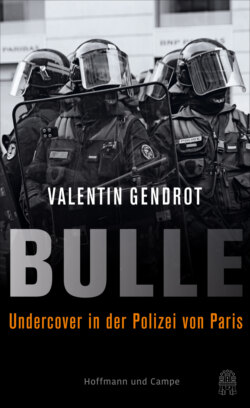

Ich habe eine ganze Reihe Demoerinnerungen. Bei den Umzügen habe ich oft die Polizisten beobachtet, wie sie, steif wie Robocop, unbeweglich und tatenlos dastanden und einen halben Tag lang die Straße absperrten. Ich beneidete sie nicht. Als Jugendlicher glaubte ich, ein bisschen klischeehaft, dass sie die etablierte Ordnung verteidigten, während wir, auf der anderen Seite, im allgemeinen Interesse handelten. Inzwischen bin ich erwachsen. Meine Feindseligkeit hat sich in Neugier verwandelt.

Wenn man in den letzten fünf Jahren den Begriff Polizei googelte, zogen eine Parade brisanter und umstrittener Themen an einem vorbei. Sehr beliebt waren die Ordnungshüter nach den Mordanschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo, um dann in der Meinung der Öffentlichkeit abzustürzen, als sich die Polizeibrutalität gegen die Gelbwesten häufte. Man sieht auch Bilder von Demonstrationen der Polizisten gegen ihre Arbeitsbedingungen, und dann sind da die Meldungen über die erschreckend hohen Selbstmordzahlen, weit über dem französischen Durchschnitt, in diesem Beruf. Opfer oder Henker? Helden oder Büttel? Es fing an mich zu interessieren, wie ihre Arbeitsbedingungen wirklich aussehen. An einem Mittwochmorgen im März 2017 wage ich den Schritt. Ich gehe im Internet auf lapolicenationalerectrute.fr und melde mich für das Bewerbungsverfahren in der Region West an.

Mein Vater hat mir immer verächtlich von den poulets, den poulagas oder den magasins bleues erzählt, Letzteres, die »Blauen Läden«, eine Bekleidungsmarke aus seiner Kinderzeit, zweckentfremdet als Umschreibung der blauen Polizeiuniformen. Seit seinem Wehrdienst hasst und fürchtet er alles, was die Welt der Polizei und des Militärs ausmacht: Ordnung, Gehorsam und das Knallen von Absätzen auf Asphalt.

Als ich ihn in mein Vorhaben einweihte, verstand er einfach nicht, wie ich mir eine Dienstmütze überstülpen lassen konnte. Es war schon schwierig genug, ihm zu erklären, warum mich das Risiko reizte, undercover zu recherchieren, diesen seltsamen Drang begreiflich zu machen, sich in die Haut eines anderen zu versetzen, um über dessen Leben zu berichten. Diesmal war es noch schlimmer. Unglaublich, sein Sohn wollte ein Flic werden! Damit hatte er nicht gerechnet.

»Du bist verrückt!«, fuhr er mich an. »Soldaten und Flics, das sind doch bloß ein Haufen Säufer und Rassisten!«

Ich ließ ihn sich abreagieren und konzentrierte mich dabei auf seinen kahlen Schädel. Trotz der Chemotherapien und dem verfluchten Krebs, der ihn seit fünf Jahren zermürbt, findet er in solchen Augenblicken der Aufregung wieder fast zu seiner alten Kraft zurück. Dennoch wirkte er sehr gebrechlich, wie er mir da gegenüber am Kirschholztisch in der Küche saß.

»Weißt du denn, was für ein Leben die Flics haben? Was das für unerträgliche Arbeitsbedingungen sind, über die sie sich beklagen? Ich gehe mir das selbst anschauen«, habe ich beharrt.

Aber ich wollte ihn gar nicht überzeugen, sondern bloß provozieren.

Ich werfe den Stummel aus dem Seitenfenster und inspiziere mich kritisch im Innenspiegel. Wirke ich überzeugend?

Für diesen Undercoverauftrag habe ich kaum etwas an meinem Äußeren verändert, nur eines, und das aus Aberglaube: eine andere Brille. Ich habe die kleinen runden Gläser gegen rechteckige im schwarzen Rahmen vertauscht, um weniger wie ein intellektueller Softie auszusehen. Außerdem geben sie mir das Gefühl, ich würde eine Maske tragen. Die Haare habe ich mir auch geschnitten, vielmehr abrasiert, kaum einen Zentimeter sind sie noch lang. Ich wirke wie ein Depp, meine Stirn ist zu hoch für diese Stoppeln. Mir tut es um meine kastanienbraunen Strähnen leid.

Zusätzlich bin ich mit meinem abgebrochenen vorderen Backenzahn absichtlich nicht zum Zahnarzt gegangen. Falls die Flics meine Geschichte verdächtig finden, müssen sie angesichts dieser sichtbaren Lücke in meinem Gebiss, die ich meiner Süßigkeitensucht verdanke, doch einfach sehen, dass ich zu arm bin, um mir eine Krone zu leisten. Ich versuche an alles zu denken und übertreibe es mit der Vorsicht. Es sind Kleinigkeiten, klar, aber sie geben mir Selbstvertrauen und helfen mir, den Menschen zu spielen, als den ich mich darstellen will.

Ich bin am Steuer so in Gedanken versunken, dass ich mich unversehens in Saint-Malo wiederfinde. Ich kenne die Stadt gut, weil ich hier, bevor ich Journalist wurde, einen Stand als Flohmarkthändler hatte. Es ist eine richtige Touristenstadt – massive Stadtmauern, malerische Altstadt, Taubenschläge, eine aufregende Vergangenheit als Piratennest.

Ich stelle den Clio auf einem kostenlosen Parkplatz neben der Polizeischule ab. In meinem Rollkoffer habe ich ein paar T-Shirts und unauffällige Jeans dabei. Am Leib trage ich eine Lederweste als Beweis dafür, dass ich ein harter Kerl bin. Jedenfalls ist das der Eindruck, den ich erwecken will. Meine Notizbücher habe ich zu Hause auf dem Schreibtisch gelassen. In den ersten Tagen will ich auf der Notizen-App meines Smartphones schreiben. Meine Panik nimmt zu, ich zünde mir die x-te Kippe an.

Die Polizeischule ist ein einschüchterndes Gebäude mit einer Fassade aus grob zugehauenen Natursteinen, verschanzt hinter einer Mauer und imposanten Gittern. Hinter der Mauer sind Privatautos verboten, nur Dienstwagen dürfen hinein. Das Wetter ist ungemütlich, eine sehr bretonische Mischung aus Nebel und Nieselregen. Ein anderer Polizeischüler, die Haare feucht, einen großen Kleidersack in der Hand, verschwindet durch eine kleine Pforte neben dem Postenhäuschen. Gleich acht Uhr.

»Sie sind ein bisschen spät dran«, knurrt der Polizist hinter dem Anmeldeschalter. »Für diesmal lassen wir’s gut sein. Name?«

»Gendrot.«

»Gendrooooot …« Er fährt mit dem Zeigefinger eine Liste ab. »Da. ADS, Lehrgang 115, Abteilung 1.«