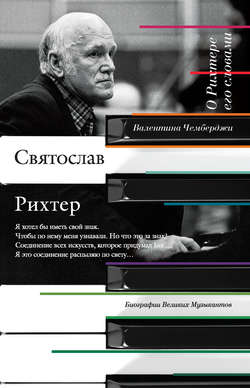

Читать книгу О Рихтере его словами - Валентина Чемберджи - Страница 4

Глава первая. В путешествии со Святославом Рихтером

ОглавлениеСледовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.

А. С. Пушкин. Арап Петра Великого

Предисловие к изданию 1993 года

«Путевые записи», предлагаемые читателю, появились на свет не как дерзкая попытка написать страницы, посвященные Святославу Рихтеру (на что трудно было бы осмелиться), но как непосредственный отзвук шквала обрушившихся на меня впечатлений при соприкосновении с Рихтером – человеком. Приоткрывшийся мне мир изумил и заставил с максимальной точностью описывать каждый день, проведенный со Святославом Теофиловичем и в Звенигороде, и в Москве, и, конечно, во время грандиозных «трансроссийских» – «транссибирских», с запада на восток и с востока на запад гастрольных поездок – путешествий Святослава Рихтера.

Постоянное изумление – вот что водило моей рукой.

* * *

1982 год. Звенигород. Знойный августовский день. Безлюдная деревенская улица в Верхнем Посаде – окраине Звенигорода по другую сторону Москвы-реки. Пыльная проселочная дорога. Занавешенная наглухо терраса нашего дома. Сделав в материи узкую, в палец шириной, щель, время от времени мы выглядываем через нее на улицу, потому что известно (хоть и не верится): скоро по ней должен пройти Рихтер. Пешком с Николиной Горы (больше двадцати километров) он придет на концерт нашего фестиваля «Музыкальные собрания в Верхнем Посаде».

Рассказ об этом фестивале, который проводился восемь лет подряд с участием крупнейших музыкантов нашего времени, в том числе и Святослава Рихтера, – это особая тема, заслуживающая подробного описания.

И действительно, около четырех часов дня на нашей улице появляется Рихтер. Массивная фигура, стремительный, подвернув брюки, босиком, он скорыми шагами проходит мимо нашего дома. Мы испуганно отскакиваем от окна, будто он может увидеть нас, подглядывающих, хотя это невозможно, – да он и не смотрит по сторонам. Как сейчас вижу его великолепную голову в профиль, распахнутую на груди рубашку, целеустремленный марш к дому, который снимают на лето Наталия Гутман и Олег Каган. Увидеть Рихтера вблизи, на нашей деревенской улице, казалось не вполне правдоподобным.

Снова едва раздвигаем занавески: фигура быстро удаляется, уже далеко, уже на повороте к дому Олега и Наташи.

В тот день Рихтер впервые пришел в Верхний Посад. Наталии Гутман предстояло за два вечера-концерта исполнить шесть сюит Иоганна Себастьяна Баха для виолончели соло. Надо сказать, все музыканты, выступавшие в Верхнем Посаде, признавались, что волновались не меньше, чем в Москве, Ленинграде, Париже или Лондоне, а может быть, и больше. Публика достаточно своеобразная: состоит, с одной стороны, из наших дачных «хозяев» с родственниками и друзьями, а с другой – из первоклассных музыкантов и, конечно, всех наших детей. Но когда среди слушателей находится Святослав Рихтер…

В «зал» была превращена одна из комнат небольшого, но добротного деревенского дома, где жили Олег и Наташа. Вся дачная утварь распихана по другим комнатам, на входной двери висит сводная афиша всего фестиваля с постоянной его эмблемой – башней Саввино-Сторожевского монастыря в зелени деревьев, в «зал» снесены все сиденья, табуретки, узкие скамейки и в нескольких местах поставлены три вполне комфортабельных кресла в надежде, что в одно из них сядет Святослав Теофилович. Наташа и Олег предупреждали нас о его необычайной скромности и сами не особенно верили в то, что Рихтер воспользуется креслом; однако действительность превзошла все ожидания. В самом углу комнаты-зала, у дальней стенки осталась стоять никелированная кровать с шишечками, которую просто некуда было выставить. Рихтер сел на спинку этой кровати. Именно на этой узкой спинке Святослав Теофилович прослушал все три сюиты.

Зал постепенно заполнялся слушателями с подробными программками в руках. Все старательно делали вид, что в присутствии на концерте Святослава Рихтера нет ничего из ряда вон выходящего.

В концертном платье вышла с виолончелью Наталия Гутман и исполнила три сюиты Баха. Как выяснилось впоследствии, Наталия Гутман, как и всегда, была собою недовольна, но мы, все слушатели, были захвачены ее игрой. После концерта публика в торжественном молчании разошлась по домам, а Наташа и Олег остались с Маэстро, чтобы поговорить и выслушать его замечания.

На другой день был запланирован второй концерт (еще три сюиты Баха), но Наташа была недовольна «акустикой». Подумали, что акустика в «зале» нашего дома может быть лучше. Но как сообщить об этом Святославу Теофиловичу? Наши дома стоят на расстоянии не более пятидесяти метров друг от друга, так что дело совсем не в тех нескольких шагах, которые надо проделать, чтобы перейти из «зала» на Садовой в «зал» на Зареченском, – дело в том, что это выглядело бы несерьезно… То в одном зале, то в другом, да еще не в том, который указан на афише… Выход был найден следующий: в соответствующем стиле написали объявление, что в зале на Садовой «ремонт», и для пущей верности на слове «ремонт» нарисовали отпечаток сапога, перепачканного известкой; объявление выглядело натурально и во всяком случае убедило Святослава Теофиловича в том, что существует веская причина для перехода в другой «зал».

Так впервые Святослав Теофилович пришел в наш дом не в качестве гостя, но в качестве слушателя концерта. Он сел, благо у нас не было кровати с шишечками, в последнем ряду и аплодисментами встретил вышедшую играть Наташу. Как ни странно, но Наташа оказалась права, и крошечная комнатка, ставшая теперь сценой, переходящей в зал, оказалась для деревенских условий акустически превосходной. Концерт прошел с огромным успехом. Святослав Теофилович остался очень доволен и Наташей (которую всегда называет музыкантом «экстракласса»), и уровнем, на котором проходил наш фестиваль, без халтуры.

Как потом выяснилось, он запомнил многих из нас и даже обозначил со свойственной ему образностью мышления: мальчик с картины Ренуара, Жорж Санд, Шехерезада и т. д.

В 1983 году Святослав Теофилович и сам принял участие в фестивале «Музыкальные собрания в Верхнем Посаде». На этот раз фестиваль проходил в здании Звенигородской музыкальной школы. Ее директор, Виктор Николаевич Егоров, все учителя школы были увлечены нашей деятельностью, почувствовали атмосферу происходящего и с 1983 года стали настоящими друзьями этого фестиваля, обеспечивая все условия для работы, предоставляя возможность всем участникам заниматься (несмотря на то, что фестиваль проходил обычно в августе, в каникулярное время), школа же, в свою очередь, полюбилась Рихтеру. Она стоит в живописном уголке Звенигорода над рекой и помещается в старинном бревенчатом доме с резными наличниками и карнизами.

Концерты пришлось перенести в школу еще и потому, что публика уже никак не помещалась в наших «залах», – она не помещалась теперь и в школе, на концерты стали приходить не только жители Верхнего Посада и Звенигорода, но приезжало много слушателей из Москвы. Стояли и слушали и в дверях, и в школьном дворике.

Выходят на сцену Наталия Гутман, Олег Каган и Святослав Рихтер. Раздаются первые звуки Трио Сезара Франка. Все замирают, трио превращается в квартет – вместе с благоговейной тишиной. Во втором отделении исполнялось Трио Мориса Равеля.

Помню, как школьные учителя говорили потом, что так и не могли до конца поверить в происходящее. «Как сон». Я же со своей стороны должна признаться, что исполнение этих сочинений в скромном зале Звенигородской школы подействовало с не меньшей силой, чем в Рахманиновском зале или в Большом зале консерватории, где музыканты исполняли его впоследствии. Под сильнейшим впечатлением прохожу в комнату за сценой, и Святослав Теофилович после сердечного приветствия с неподдельным волнением спрашивает:

– Ну как? Получилось хоть немного? Как музыка?

После концерта собрались с Наташей, Олегом, Святославом Теофиловичем, много говорили о литературе, русских операх, кино. Тогда же, помню, С.Т. попросил меня сделать маленький перевод с латинского языка: список исключений из правила, заданный детям, действующим лицам оперы Бенджамина Бриттена «Поворот винта». Готовились «Декабрьские вечера» 1984 года, на которых Рихтер собирался поставить эту оперу.

Так началось общение со Святославом Рихтером, имевшее для меня счастливое продолжение.

Многое из сказанного Святославом Теофиловичем может показаться неожиданным, но это как раз и есть, с одной стороны, отражение его индивидуальности и чистоты мысли, а с другой стороны, – перед читателем всего лишь путевые записи по следам обычных разговоров, а не беседы, которые велись для вечности.

И все же… все же… Никогда мне не пришло бы в голову публиковать свои впечатления, если бы не Олег Каган, любимый друг Святослава Теофиловича, любимый наш друг.

Олег Каган – изумительный скрипач – вечный праздник и вечная боль нашей жизни.

Именно он уговорил меня сделать это.

Из путевых записей

В моей поездке нет ничего удивительного…

Святослав Рихтер

В жизни Святослава Рихтера достойно описания все – и день, и месяц, и год. Однако 1986 год стал исключительным даже для него. Никогда раньше гастроли Рихтера не обретали столь грандиозного размаха, никогда он не давал более ста двадцати концертов в год. В 1986 году он дал сто пятьдесят концертов.

В его исполнении звучали пять сонат Гайдна, Двадцать восьмая соната, два Рондо и Вариации на тему Диабелли Бетховена, Первая и Вторая сонаты Брамса, Nachtstücke, Blumenstuck, этюды на тему каприсов Паганини, Марш, фуги и Токката Шумана, четыре баллады, двенадцать этюдов (из ор. 10 и 25) и три посмертных этюда Шопена.

Поездка по нашей стране (ей предшествовали гастроли в Европе) началась в июле. Перечень городов (боюсь, не совсем полный), в которых побывал, играл, и часто не один раз, Святослав Рихтер, красноречивее слов: Новгород, Псков, Великие Луки, Наумово, Ржев, Калинин, Орехово-Зуево, Лакинск, Владимир, Брежнев, Уфа, Челябинск, Курган, Петропавловск в Казахстане, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск. Из Хабаровска перелет в Японию, где состоялись одиннадцать сольных концертов Рихтера, а также его выступления с Наталией Гутман (сонаты Шопена и Дебюсси), Олегом Каганом (сонаты Грига, Брамса, Равеля) и Юрием Башметом (сочинения Хиндемита, Бриттена, Шостаковича).

24 октября Святослав Рихтер возвратился из Японии в Хабаровск, и начался обратный путь, с востока на запад.

С картой в руках Святослав Теофилович составил маршрут, синим фломастером крупными буквами написал на толстом картоне названия городов и положил его в портфель, который всегда возил с собой. Намеченный им путь был проделан почти без изменений. Вот эти города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Новый Ургал, Чегдомын, Кульдур, Благовещенск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Тайшет, Красноярск, Абакан, Саяногорск, Шушенское, Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Рубцовск, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, Караганда, Целиноград, Кокчетав, Кустанай, Уральск, Петропавловск в Казахстане, Магнитогорск, Саратов.

Рихтер вернулся в Москву 14 декабря 1986 года в разгар «Декабрьских вечеров», идея которых – соединить музыку Чайковского с живописью Левитана – и на этот раз принадлежала ему.

– Почему столько городов и именно эти? – спросила я.

– Потому что я еще не играл в них, – ответил Святослав Теофилович. – Мне хочется, очень хочется посмотреть страну. Вы знаете, я заглянул в книгу о Листе, не очень интересную, не такую уж хорошую, Галя[3] и там вдруг прочитал, что он в какой-то момент своей жизни тоже стал ездить по всем городам, беспрерывно, как я… Вы знаете, что меня влечет? Географический интерес. Не «охота к перемене мест», а именно это. Вообще, я не люблю засиживаться на одном месте, нигде… В моей поездке нет ничего удивительного, никакого подвига, это просто мое желание. Мне интересно, в этом есть движение. География, новые созвучия, новые впечатления – это тоже своего рода искусство. Конечно, география имеет прямое отношение к искусству, – ведь всюду, например, участвует архитектура. Вообще все можно связать с искусством (кроме, может быть, медицины, а?). Архитектура, красота природы – разве это не искусство? Поэтому я счастлив, когда покидаю какое-то место и дальше будет что-то новое. Иначе неинтересно жить.

Невольно вспоминается поездка на Сахалин Антона Павловича Чехова. Иван Бунин в своем очерке «Чехов» написал: «На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин…»[4]

Рихтер мечтал проделать весь путь на машине, но после Петропавловска в Казахстане дороги оказались в иных местах непроезжими, и пришлось сменить машину на поезд, а потом и на самолет. Святослав Теофилович пригласил меня провести с ним часть пути с запада на восток, а через два месяца – и с востока на запад. В путевых записях мне хотелось без комментариев, по возможности точно и детально воспроизвести каждый из дней.

Третье сентября. Красноярск

Вечером этого дня я прилетела в Красноярск. Сибирь, еду к Рихтеру, и это не сон! Огромные пространства, холмы, леса, зеленые равнины – все как будто знакомое, но отнесенное друг от друга на громадные расстояния, производит совсем особенное впечатление. Другие земли.

Красноярск – это двадцать девятый город в СССР на пути Рихтера. По дороге из аэропорта мне рассказали, что концерт в Красноярске накануне прошел с невероятным успехом, что билеты исчезли в мгновение ока, что Святослав Теофилович занимается каждый день по пять-шесть часов, а вечером дает концерт, причем играет не в Большом зале Красноярской филармонии, а в Малом, где ему очень понравилось. Сегодня – второй концерт в Красноярске, но на него уже не успеть, поэтому меня отвезут прямо в гостиницу.

Едва я разложила вещи, как меня позвали к Святославу Теофиловичу. Я вошла в номер, и с этого момента все последующее представляется мне непрерывной цепью событий, среди которых не было незначительных, – все выстраивалось в ряд явлений, возвышающихся над обычной жизнью, сделавшейся вдруг настолько насыщенной, что каждый день легко мог бы стать и неделей.

Святослав Теофилович встретил меня очень приветливо:

– Плакат был? Вы его сразу заметили? Хорошо написали, красиво?

(Когда я вышла из здания аэропорта, то минут двадцать простояла рядом с машиной, на ветровом стекле которой был прикреплен плакат, написанный огромными красными буквами. Скользнув по нему взглядом, я продолжала ждать, пока не услышала любезный вопрос, не ко мне ли относятся слова плаката, – я посмотрела и ахнула: аршинными буквами было написано: «Валентину Чемберджи с радостью встречаем мы!» Оказалось, что Святослав Теофилович, у которого в это время шел концерт, попросил, чтобы меня встретили именно таким образом.)

– Потрясающе! Сейчас я вам его покажу (разворачиваю). Красиво?

– (С удовольствием.) Да, хорошо.

– Я купаюсь в лучах вашей славы.

– Как же вы купаетесь, когда нет горячей воды?

Все, кто был в номере, рассмеялись.

Стол накрыт торжественно, выглядит празднично. Святослав Теофилович оживлен – сегодняшним концертом в Красноярске он доволен. Высшее удовлетворение концертом, сопровождавшимся несмолкающими овациями и морем цветов, выражается обычно такими словами: «Сегодня, кажется, все выходило».

– Вот я опять не кончил читать Расина.

– А что вы читаете: «Федру», «Ифигению»?

– Нет, это я уже прочел. Остались «Британик» и «Береника». Сейчас я читаю «Гофолию». Знаете, это из Ветхого Завета. Очень страшно. Она – дочь Иезавели, которую, помните, как-то страшно казнили? Она совершила ужасное преступление… Ведь Мендельсон написал увертюру «Аталия» по Расину – может быть, не самую лучшую, но очень хорошую. У него чудесные увертюры: «Морская тишь и счастливое плавание», «Гебриды, или Фингалова пещера», «Сказка о прекрасной Мелузине» – это все я играл в четыре руки еще в Одессе. И увертюры Вебера, одна другой лучше… Все же мне кажется, что Вебер самобытнее Мендельсона, у него больше своего. А Мендельсон скорее классического, моцартовского дарования… У нас есть композиторы моцартовского дарования, например, Глазунов…

Два композитора у нас недооцениваются: Глазунов и Мясковский. Мясковский, может быть, даже еще лучше, чем Глазунов…

Да, знаете, «Гофолия» – страшное сочинение, опасное. Вообще Ветхий Завет страшный, жестокий, нужно, хочешь-не хочешь, подчиняться этим законам… Вы знаете, что я хочу?..

– ?

– Я тут записал в тетради все города, все свое путешествие. Просто поставил названия городов и числа. А ведь в каждом было что-то интересное… Я хочу вам все рассказать… Но ведь это будет так долго!

– Было бы просто изумительно!

– Я так много хочу написать: например, я побывал в консерваториях, школах. Ну как они сидят! Просто под роялем, и руки куда-то поднимают. У них же никогда не будет хорошего звука!

Святослав Теофилович был убежденным сторонником высокой посадки. Стул должен быть высоким, руки – над клавиатурой, чтобы, в числе других причин, было удобнее «играть от спины».

– Или, например, вот еще! В классе студенты играют с открытой крышкой рояля! Класс и так маленький! Как же можно так грохотать?! Это ужасно. Ведь в комнате правильное звуковое соотношение, когда крышка закрыта… Играть в классе с открытой крышкой – это вредно, порочно. Зачем устраивать себе «концерт»? Это же самообман. Так не выработается звук. Такой игрой портят себе слух.

Из разговора после ужина я поняла, что Святослав Теофилович путешествует с интересом и удовольствием. Особенно понравились Суздаль, Чебоксары, Курган, Петропавловск в Казахстане. На обратном пути к этим городам прибавятся другие, но не буду забегать вперед.

– Брамса нельзя играть открыто. Шумана можно, а Брамса – нельзя (речь шла о его Квартете g-moll, который Рихтер слушал во время нашего фестиваля в Звенигороде. – В. Ч.). Брамса надо играть так, как будто жалко расставаться с каждой нотой. Тогда получится настоящий Брамс. Но музыканту необходима самодисциплина. Нужно играть из самой глубины, ни в коем случае не внешне, но… самодисциплина – очень важно!

Какие теперь стали пианисты! Все играют Брамса, Вариации, обе тетради… Вы слышали, как играет их Микеланджели?

– Нет…

– Наверное, хорошо. Но для меня неубедительно, незахватывающе.

– Когда же вы начали учить Вариации Брамса на тему Паганини?

– Их нельзя учить так сразу. Я уже давно понемногу смотрел это сочинение и сейчас продолжаю учить и каждый раз думаю: еще это надо выучить и еще это… А главное, нельзя терять голову во время исполнения. Ну, медленные вариации – да, конечно, с настроением! А все остальное надо играть сознательно, хладнокровно и аккуратно, с холодной головой и горячим сердцем, тогда все хорошо получится. Прекрасно играл эти вариации Гилельс. В 1944 году у него был очень хороший концерт, он играл шесть прелюдий и фуг из Хорошо темперированного клавира, а потом две тетради Брамса подряд. Я бы считал, что играть их без перерыва неправильно. Ясно, что это два отдельных сочинения. Но он сыграл прекрасно. Во втором отделении Гилельс играл Третью и Восьмую сонаты Прокофьева. К нему за кулисы пришла Розочка Тамаркина[5] и говорит: «Ми-и-иля! Ну гениально, изумительно!» Он согласился: «Да-а-а-а…» Гилельс правильно относился к новому, он проявлял пытливость, это был музыкант с большими запросами. Помню, как он сцепился с одним дирижером по поводу позднего Стравинского…

Я не буду играть Брамса на ближайших концертах, потому что слегка успокоился насчет него. Вы знаете, гораздо легче играть несколько, даже много концертов подряд. Тогда исчезает чувство страха…

Вы ведь еще не видели Малый зал? Сталактиты!

(Святослав Теофилович имел в виду свисающие с потолка светильники причудливой формы, которые сравнивал то со сталактитами, то с роскошным пломбиром, но относился к ним скорее одобрительно, – их необычность привлекала его.)

– Двадцать восьмая соната – самая лучшая у Бетховена. А Седьмая! Особенно эта тема в трио (напел ее). Но они обе очень трудные. Опасные. Шестая соната прекрасная… А Четвертая! Там есть медленная часть – кто-то сказал про нее: эта часть доказывает, что есть Бог. Не помню кто.

…Был поздний час, когда я возвратилась к себе в номер, переполненная впечатлениями, в ожидании концерта, который услышу на следующий день.

Четвертое сентября. Красноярск

Утром в девять часов Рихтер был уже совершенно бодр, собран, быстро завтракал, спешил заниматься. За завтраком рассказал, что на ночь читал «Гофолию».

– Драма – несколько устрашающая. Среди ночи проснулся и снова перечитал первое действие.

Святослав Теофилович хвалил перевод на русский язык – очень давно он читал эту драму по-немецки.

– В детстве я читал Шиллера, всегда очень любил его и сейчас люблю; может быть, поэтому мне тогда его перевод «Федры» на немецкий показался слабее, чем был на самом деле. Мне просто больше нравились тогда сочинения самого Шиллера, особенно стихи, и по сравнению с ними его перевод Расина, хоть и очень хороший, показался мне чуть примитивным.

Ровно в десять часов утра Рихтер отправился в филармонию и занимался до трех часов дня без перерыва. Устал.

Вечером приехали в Малый зал Красноярской филармонии, расположенный на самом берегу Енисея. Из окон артистической открывается поражающий вид – стальная вода Енисея, без берегов.

В артистическую вошел студент, которому предстояло переворачивать страницы. Святослав Теофилович сразу же спросил его:

– Что вы учите?

– Балладу Шопена, – робко ответил студент.

– Ну как, идет?

– Уже месяц учу, должна пойти. Я сейчас хочу целиком охватить.

– Надо прочувствовать каждый такт, тогда и все уложится целиком.

Затем пришла ведущая, она же «хозяйка» Малого зала, настоящая сибирская красавица; ее хочется назвать не администратором, а именно хозяйкой, рачительной и ответственной, взявшей на себя обязанности вести концерты в Малом зале, с чем она и справляется прекрасно, так как любит свою работу.

Понемногу темнело в зале, публика, переполнившая зал и разместившаяся также и на сцене (так было на всех концертах Рихтера), смолкла. В молчании слышалось ожидание встречи с музыкой. Стремительно вошел Рихтер.

В первом отделении Святослав Теофилович исполнял два Рондо и Двадцать восьмую сонату Бетховена. Если бы можно было описать его искусство, пропала бы, наверное, самая его таинственная суть.

Часто спрашивают, что же действует на публику – легендарное имя или сама игра? Конечно, сознание того, что вот он на сцене, передо мной, великий Рихтер, уже заранее вызывает подъем душевных сил, но не только это. Во время концерта я сидела за кулисами и поэтому видела зал как бы со сцены. Поразительно, как менялись лица слушателей в зависимости от характера звучавшего произведения. Восторг публики был неподдельным, в нем ощущалось живое восприятие живого искусства.

Отзвучал финал Двадцать восьмой сонаты, стихли овации. Святослав Теофилович пришел в артистическую.

– Опять боюсь, – были первые его слова. – Вчера больше боялся, потому что этюды Шопена играл в последний раз второго июня.

– Надо заниматься не меньше пяти часов, потому что иначе я буду играть одну и ту же программу без конца, а мне хочется играть все новое и новое. Это и есть самое интересное. Я жду, когда же наконец количество занятий перейдет в качество исполнения.

Во втором отделении Рихтер играл Nachtstücke, Blumenstuck Шумана и Четвертую балладу Шопена.

Когда раздались звуки баллады, на глазах выступили слезы.

Слушатели долго не могли успокоиться. Рихтер вновь вышел на сцену и исполнил, по его признанию, впервые в жизни три посмертных этюда Шопена.

В артистическую зашел музыковед, попросивший поставить автограф на конверте пластинки, – сказал, что пропагандирует классическую музыку.

– Но она не нуждается в пропаганде!

После музыковеда вошла «хозяйка» и подарила томик стихов Рембо, который сыграл немалую роль в дальнейшем путешествии. Святослав Теофилович растрогался, и в тот же вечер в гостинице началось чтение Рембо.

Заговорили о литературе.

– Вы знаете, почему я люблю Золя? Ведь все меня ругают за любовь к нему, а я вижу из его произведений, что он был прекрасный человек.

– Когда я слушала вас сегодня, то вдруг подумала, что вы столько на себя наговариваете, а на самом деле удивительно добрый и замечательный человек.

– (Горячо.) Ничего подобного! Вы ведь знаете, какая у меня цель? Я вам говорил…

– Не знаю.

– Быть зеркалом. Композитора. И больше ничего.

– Тогда Шопен, Шуман и Бетховен были замечательнейшие люди.

– Ну да, конечно, а что?

– Скажите, а почему все-таки вам так нравится Золя, ведь не только потому, что он прекрасный человек, как вы сказали?

– Нет, конечно. Очень интересно. Сюжет мне нравится, как талантливо все продумано, бешено талантливо. У Золя есть, например, одна сцена, когда хоронят бедного Клода. Сцена на кладбище… И помните, что там происходит? Рыжий дым, запах тлена и вдруг – резкий свисток локомотива! Или встреча коляски Нана с родителями мальчика… аристократами, и вдруг там оказываются родственники, – это же замечательно… Ну а вся «Западня»… Ведь у него всегда ситуации вполне возможные, но! – необычные, какие-то очень яркие. Например, Купо сидел на крыше, прилаживая трубу, а пришла маленькая Нана, позвала его, и он свалился и сломал ногу, – это же как здорово придумано. Вроде случайно, а как, оказывается, важно! Ситуации как раз на грани возможного и художественного.

Бальзак иногда многословен. Читаешь, и кажется, что он просто для того это написал, чтобы еще страница была; начинаются какие-то счета, – что такое? Есть, конечно, замечательные вещи – «Евгения Гранде», например.

Толстой… Вот все ругают его философские сочинения. А ведь в них все верно… Больше всего люблю «Севастопольские рассказы». Достоевский – изумительный… Но кто самый изумительный… Ну, конечно, Чехов. Бунина я не люблю. Он по его книгам не очень-то симпатичный…

– А как вы относитесь к Булгакову?

– Мне больше всего нравится «Театральный роман». «Мастер и Маргарита» – не во всем. Не нравится – бал у Сатаны, конец, местами злободневность. В истории Понтия Пилата и Иешуа – чрезмерная отточенность. Мастерством сделанный шедевр.

В американской литературе Святослав Теофилович предпочитает Фицджеральда Хемингуэю. У Хемингуэя же особенно хороши «Иметь и не иметь», «Старик и море», из рассказов – «Снега Килиманджаро». Совсем не любит «Прощай, оружие!» и «По ком звонит колокол», хотя…

– Эпиграф[6] там верный, и поэтому я похоронил всех уже в двадцать лет.

Мне пришли на ум слова Пушкина: «Я много думаю о смерти и уже в первой молодости думал о ней…»

Несколько раз доводилось наблюдать за тем, как С.Т. реагирует на известие о чьей-то смерти. Необычно. Смерть воспринимается им как некая необходимая составная жизни, и поэтому он «якобы» не расстраивается. На самом же деле я чувствую, как громадным усилием воли он не позволяет себе до конца погрузиться в происшедшее и стремится заменить и затемнить горе некими ритуальными действиями. Обвести фамилию умершего в черную рамку в одной из своих огромных телефонных книжек, обязательно пойти на отпевание, если оно состоится, может быть, и поиграть, если друг был близким человеком. И еще часто с виноватым видом говорит:

– Вот видите, а я еще живу.

Помимо Гоголя – по мнению Святослава Теофиловича, величайшего русского писателя, – он восхищается Лесковым: «Соборянами», «Запечатленным ангелом», «Очарованным странником».

Я только что прочитала замечательную книгу критика Льва Аннинского «Лесковское ожерелье», и после моего упоминания о ней зашел разговор о критике, критиках литературных, а потом и музыкальных. Святослав Теофилович очень высоко отозвался об Асафьеве[7], и не только о музыковедческих работах, но и о его музыке, в частности, о балете «Бахчисарайский фонтан».

– Асафьев остроумно и со вкусом использовал музыку пушкинских времен. Свое же добавил интересно. Например, вторжение татар – только ударными. Или: Гирей видит Марию – до-минорный аккорд.

Пятое сентября. Красноярск – Иркутск

Пятого сентября Святослав Теофилович по обыкновению встал рано, словно не было накануне такого могучего концерта.

– Ночью дочитал «Гофолию». Как ни странно, все кончилось хорошо. Эту злодейку убили. Но все-таки в конце есть дурное предзнаменование: что с ее внуком случится что-то плохое, что он развратится. Вы знаете, «Гофолия» – это очень серьезное сочинение. Я думал, Расин – это так, несколько формальная классическая поэзия. А он настоящий глубокий писатель. Вот я сейчас прочту, а потом вы будете читать.

Подумайте только, что Соломон в конце жизни тоже развратился. Кажется, один Давид остался безгрешным. А вот Аарон… что он сделал?

– Упрекал Моисея за жену-эфиопку…

– Нет – оперу Шенберга «Моисей и Аарон»… – пошутил Рихтер.

С удовольствием выпив молоко и вспомнив при этом чудное молоко в деревне Наумове – «новоиспеченном музее Мусоргского», – Святослав Теофилович ушел заниматься. Долг составлял, по его словам, 573 часа.

У Рихтера существует план занятий. Те часы, которые он недозанимался, записываются им как долг и потом отрабатываются. Тяжесть этого долга он чувствует постоянно.

Поезд в Иркутск отправлялся около двух часов дня. Как обычно, Рихтер ехал на вокзал непосредственно после занятий. Машина подавалась точно в назначенный час и подвозила прямо к ступенькам вагона. Транспортные и многие другие трудности разрешались всегда легко, и я бы сказала, что Святослав Теофилович даже не подозревал об их существовании.

С первых же дней, преодолев скепсис многочисленных противников грандиозной поездки (зачем так много городов?), гастроли курировал заместитель директора Союзконцерта Владимир Николаевич Линчевский, и мастерство их проведения может служить примером для подражания.

В дороге Святослава Теофиловича с первого и до последнего дня сопровождал замечательный знаток инструментов Евгений Георгиевич Артамонов, настраивавший рояли, на которых предстояло играть Рихтеру, и попутно обучал в разных городах своих коллег. Необычайно спокойный, скромный, доброжелательный и вместе с тем фанатично преданный своему делу человек – это большая удача в таком длительном и непростом путешествии. Не только удача, но и необходимое условие, потому что совершенно не требовательный к какой бы то ни было роскоши в окружающей обстановке Святослав Теофилович категоричен во всем, что касается инструмента, на котором будет играть.

После Казани появился и постоянный администратор всей поездки Николай Иванович Васильев – ураганной силы и скорости, энергичный, жесткий, стремящийся осуществить или даже предупредить все желания Рихтера. Поскольку они сводятся к тому, чтобы иметь помещение для занятий и хороший инструмент, организовать нужное освещение в зале и найти студента, который переворачивал бы страницы, можно не сомневаться, что это будет лучшее помещение, лучший рояль, лучший студент, и свет погаснет вовремя. Трудности маршрута, смены видов транспорта, устройство в гостиницах и другие организационные задачи Васильев под бдительным оком Линчевского решал превосходно. Было бы несправедливо не сказать и о работниках филармоний, проявлявших энтузиазм, гостеприимство, такт и полную готовность выполнить любое, самое сложное задание.

Сели в вагон, помахали провожавшим. Святославу Теофиловичу вручили письмо от работников Красноярской филармонии, написанное с непосредственным восхищением, в высоких выражениях, и к концу чтения (Святослав Теофилович попросил прочитать ему письмо вслух) я снова (мне довелось читать сотни писем к Рихтеру) подумала о том, сколько еще существует слов, которые возрождаются благодаря искусству.

Перед отъездом в Иркутск я тщательно занялась подготовкой еды на дорогу. С нами путешествовала специальная сумка-холодильник, я аккуратно сложила в нее все продовольствие, которого должно было с лихвой хватить на дорогу всем – Святославу Теофиловичу, Евгению Георгиевичу, Николаю Ивановичу и мне. Сумка оказалась тяжелой, и я оставила ее в одной из комнат номера Рихтера, чтобы ее донес кто-то из мужчин.

Около часа началась спешка – срочно погрузить все вещи в машину, потом как можно скорее в филармонию за Святославом Теофиловичем, потом на вокзал.

Надо сказать, что у Рихтера, находившегося к тому времени в дороге восемь с лишним месяцев (считая концерты в Европе), было всего три (!) небольшие сумки, одна из которых была заполнена дневниками, книгами, письмами, другая – нотами, и кофр, знаменитый тем, что имел обыкновение исчезать в самый неподходящий момент. Итак, в половине второго подъезжаем на платформу прямо к вагону (Святослав Теофилович этого не заметил, иначе, думаю, пришел бы в ужас от таких преувеличенных привилегий). Садимся в вагон, читаем письмо, о котором я уже говорила, поезд трогается, и Святослав Теофилович, отзанимавшийся свои пять часов, с неподдельной заинтересованностью высказывает желание подкрепиться. Николай Иванович поспешил за «холодильником», и тут выяснилось, что он преспокойно остался в той комнате, где я его приготовила. Отчаянию моему не было пределов. И тут я должна сказать, что все мужчины проявили максимум великодушия. Женя Артамонов, как всегда, спокойно улыбался, а Николай Иванович, которого сама мысль о том, что Святослав Теофилович останется голодным, должна была привести в ужас, немедленно принялся действовать.

Что же касается Святослава Теофиловича, то он шепотом начал убеждать меня в том, что я совершенно не виновата, что в путешествии я новый человек и что я просто должна была забыть сумку с продовольствием. Пока он меня таким образом безуспешно утешал, Николай Иванович уже стоял в коридоре и разговаривал с начальником поезда.

Через десять минут появились молоко, сыр, колбаса и крутые яйца. Но я продолжала горевать. Святослав Теофилович взял яйцо, хлопнул им о свой лоб, скорлупа треснула. Я в ужасе вскрикнула. Увидев мою реакцию, Святослав Теофилович проделал подобную операцию по крайней мере три раза, но я все равно так и не привыкла к этому зрелищу. В общем, все как-то обошлось. С дороги Васильев умудрился послать в Красноярскую филармонию телеграмму, и стараниями художественного руководителя филармонии сумка прибыла вместе с нами в Иркутск.

После того как голод был утолен, мы вернулись к разговору о том, что Рихтер хотел бы рассказать целиком обо всем турне, начавшемся в конце января и продолжающемся по сей день, от Москвы до Мантуи, от Мантуи до Иркутска и дальше – Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Япония и обратно.

В солидной общей тетради Рихтер записал все даты, относящиеся к приезду в тот или иной город, независимо от того, состоялся ли там концерт. Записи лаконичны: число, город, название гостиницы, встречи, чем занимался. Рихтеру хотелось восстановить каждый из минувших дней подробно, благо феноменальная память позволяет ему сделать это.

По дороге в Иркутск под мерный стук колес в купе скорого поезда начался его рассказ: Рихтер час за часом описывал дни своего путешествия. Это называлось писать числа. Я включила магнитофон.

Поезд Красноярск-Иркутск (5–6 сентября 1986 г.)

(Первая попытка.)

– Шестое февраля[8]: отъезд из Москвы с Ниной[9], Киевский вокзал. Седьмое: Ужгород. Директор Наташа с Иштваном и Светлана.

– Ваши знакомые?

– Нет, они тамошние. Но это ведь ни о чем не говорит. Надо как-то раскрыть.

Восьмое: Фейер, водитель, отъезд, граница. Ортобаги. Фейер, отель. Таверна «У веселого петушка». Лед на стекле машины. Насморк. Лиза Леонская[10]. Приехала Эми[11]. Гиацинтова[12]. Вы читали книгу Гиацинтовой?

– Еще нет. Но я видела ее. Наверное, замечательная, да?

– Да, замечательная… Энислидис[13], Эгион[14]… Тогда я начал читать Расина… Нет… Получается совершенно невыразительно… Только для памяти… Чтобы рассказывать – надо прийти в какое-то особое состояние. Когда стараешься, получается совершенно неинтересно. А если непосредственно, тогда интересно.

– А до поездки, где вы еще играли в СССР?

– А-а-а, это в другой книжке. Это я в Москве записывал. Сейчас вам скажу. Три концерта: ЦДЛ (ужасный рояль!). Потом в Тимирязевской академии довольно удачно, но там был совершенно немыслимый рояль. И еще в Большом зале консерватории на торжественном чествовании памяти Николая Рубинштейна. Участвовали только Башмет, Нестеренко и я. Полонез-фантазия был удачным. И Первый Этюд. Это в самом начале января. А потом я не играл, впал в депрессию.

– Тогда расскажите, где вы были в феврале.

(Вторая попытка.)

– Ну, шестого февраля я отравился на поезде в Ужгород с Ниной Львовной. Зима, холод, вагон. А в Ужгороде нас, конечно, встречают. Очень милая Наташа с подругой Светланой, она там орудует в филармонии, и какие-то важные чиновники все время хотят ее отставить.

– Кажется, вы в ее защиту что-то предпринимали?

– Да, но теперь она уже у дел. Ведет концерты.

– Вы там играли? Наверное, часто?

– Играл только два раза. И бывал редко. Наташа привезла своего сына, маленького прелестного мальчика Иштвана. Венгерское имя. И Копельман[15] ведь тоже из Венгрии, поэтому он такой европеец.

Его мама вообще не говорит по-русски. Я был у нее в Ужгороде и подумал, что это его сестра, а не мама. Чудесная женщина.

Ужгород – довольно приятное место, хотя гостиница… оставляет желать лучшего.

Мы переночевали в гостинице, а утром уже приехал мой приятель Фейер из Будапешта. Я вам про него рассказывал. Это музыкальный критик, который всегда рассматривает все отрицательно, скептик чистой воды, в то же время очень честный и порядочный человек. Он – второй директор Будапештской оперы. Организатор. У него пытливый скепсис, он долго смотрит, приглядывается, всем интересуется, но относится только отрицательно… Мне после концерта обязательно скажет какую-нибудь штуку, я уже просто жду. Я его спрашиваю: «Ну а как вот это?» «А я в это время плохо слушал», – отвечает Фейер. Или: «Да, но рояль плохой», – ни за что не скажет ничего хорошего. А потом кому-нибудь: «Да, может быть, Слава прав, что сегодня как-то не все вышло, но… он лучше, чем все остальные».

Я его знаю с пятьдесят четвертого года, с первой моей поездки в Венгрию, Фейер был моим сопровождающим, хорошо говорил по-русски – побывал в плену у немцев, – он умный. Правда, сейчас пустился во все тяжкие (…). Его все артисты Венгрии знают, очень любят. Я думаю, за честность и справедливость. А манера у него довольно противная – он зануда. Фейер, конечно, никого ко мне не подпускает, что очень хорошо, его боятся. Ну, вообще, он действительно настоящий друг.

Фейер приехал в Ужгород с машиной. Наташа со своей подругой Светланой (несколько вызывающе одетой, но оказавшейся очень симпатичной) проводили нас, и вот началась Венгрия.

Недалеко от Дебрецена есть такое место Ортобаги. Там на венгерский лад построено здание, почти квадратное, и кругом террасы, а внутри корчма. Рядом разные развлечения, можно объезжать лошадей – нечто туристическое. Я не знаю, интересно ли это, но я люблю такие вещи, они создают какой-то местный колорит. Там мы пообедали.

Вечером приехали в Будапешт, сначала зашли в гости к Фейеру, а потом уже в отель, не тот, в котором я обычно останавливался, а в старый, несимпатичный. Я сам не хотел в новый, роскошный, на одну ночь. Когда, знаете, комната вишневого цвета, а лампочка где-то ужасно высоко, и страшная, ужасная посуда, кованая, в общем, с претензиями. А 1а неизвестно что.

Будапешт в феврале – явление, прямо сказать, нерадостное. Это не очень красивый город, немножко нахальный, расположен же – живописно. Говорят: Будапешт – вторая Вена. На самом же деле Будапешт – чудное местоположение и некрасивый город. А Вена – некрасивое место, потому что Дунай где-то очень далеко, а город – изумительный.

Слякоть, на главной улице этот синий неон, терпеть его не могу. Все какое-то постылое.

На следующий день Фейер – это уже ритуал – отправился провожать меня до Вены (это все только поездка, я не играл, а начал играть только седьмого марта). Мы сели в машину и поехали дальше. Проезжали город Дьер, знаменитый своей крепостью, а в ней среди сводов – ресторан. Очаровательный город, в нем желтые барочные церкви, маленькие дома и знаменитая аптека, которой триста лет, и это все осталось, и я даже сказал, что раз там так красиво, я на обратном пути из Италии обязательно дам в Дьере два концерта (хотя я там уже играл). Потом мне дорого обошлось это желание, потому что это я там хотел играть, сам, а многие были против. Возник большой конфуз и всякие разговоры, но я играл в Дьере. Это уже в июне. Раз сказал, то, конечно, играл. Там прекрасный зал, праздничный зал Дома культуры, городского совета, в большом старом здании, похожем на церковь, с высокими башнями, большими часами, в барочном стиле, и я каждый раз, проезжая, думал, что это замок. Но это уже потом. А пока Дьер на пути туда, все еще Венгрия.

При подъезде к австрийской границе повалила снежная крупа, и каждые двадцать минут приходилось останавливаться, потому что окно покрывал лед, и мы видели, как все другие машины тоже останавливались и чистили стекла. И это длилось очень долго. Страшно утомительно и для водителя, и для нас.

Я пригласил всех ночевать в Вене в «Амбассадоре», где я всегда останавливаюсь. Вечером повел всех в китайский ресторан «Счастливый китаец». Китайский ресторан страшно традиционный: все массивно, всегда одинаковые лампы по вековечному канону – старинные, из нефрита; красиво, но кажется, что старомодно. Как у нас во времена декаданса – тоже несколько старомодно и много всяких деталей.

Фейер большой сибарит, но очень демократичный. Он коммунист. Умный, все понимает. Там вообще в Венгрии этот господин Кадар[16]… жизнь другая, нет никаких национальностей, не бывает, – венгр, и все.

Уже я много рассказал, но все это один день. (…) Ну что, еще рассказывать? Зависит только от того, устали вы или нет. Я совсем не устал.

В Вене я пробыл почти месяц, готовил там программу. Итальянское турне начиналось восемнадцатого марта. До Италии я еще организовал несколько концертов в Словакии, в Нитре, один в Вене – закрытый (потому что я там не играю), и в Загребе, югославы давно уже просили.

– Какую программу?

– Целиком Брамс. Две сонаты и две тетради вариаций. В Австрии я играл еще в музыкальной школе в Дойчландсберге. Хорошее место, и директриса музыкальной школы очень приятная, простая и милая. Маленькая школа – как две звенигородских. Скромный такой зал, публика со всех сторон, внизу рояль. Я там уже играл один раз. Из всех концертов самый удачный был второй в Загребе.

Разговор шел неспешно. Запертый в четырех стенах купе, С.Т. смирился с перспективой провести в поезде немало времени и, не торопясь, даже с удовольствием, делился многочисленными подробностями начала своей поездки. Вспомнил, как накануне в Красноярске поднял цветы с пола, положил их на рояль и сыграл «Блюменштюк» – «я люблю такие вещи». А чтобы показать, что концерт закончился, забрал ноты. И не только забрал, но поцеловал их.

Потом переключился на «Царя Бориса» А. К. Толстого. Рассказал, что во время чтения этой пьесы думал о «Борисе Годунове» Пушкина. По мнению С.Т., это гениальное сочинение совершенно невозможно поставить, а вот пьеса А. К. Толстого очень сценична. Рассказал, что видел только «Смерть Иоанна Грозного» и «Царя Федора Иоанновича» с изумительным Добронравовым в главной роли. Напомнил, что Добронравов играл также в фильме «Петербургские ночи».

Тут принесли молоко. С.Т. сказал: «Однажды нес пастух куда-то молоко, но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался. Читатель! Он тебе не попадался?»

– Вообще это замечательный писатель. А «Сон Попова»? Там «мадам Гриневич мной не предана!». (Смеется.)

Каждый раз, когда поезд останавливался, Святослав Теофилович выходил в коридор вагона и с живым интересом смотрел в окно. Его возмущало, что отсутствие роялей мешает ему играть, – например, в Тайшете. Про Тайшет Рихтер категорически сказал, что будет играть в нем на обратном пути, и, как всегда, сдержал свое обещание. Помню, как он вышел в коридор на станции Уяр:

– Почему я не играю здесь? Безобразие. Это все потому, что нет рояля. Думаете, не было бы публики? Была бы!

Поезд тронулся, мы «вернулись» в Вену, к февральским дням, занятиям, прогулкам, Бельведеру. Концертов в феврале еще не было.

– Бельведер, – воодушевился С.Т., – это самый красивый дворец в мире, гораздо красивее, чем Шенбрунн (где происходит действие «Орленка» Ростана). Террасы большого сада немыслимой красоты, строгие, во французском стиле, с шармом, в духе Версаля, но скромнее и милее, террасы идут снизу вверх, внизу нижний Бельведер. Оттуда можно увидеть всю Вену. Над крышей нижнего Бельведера собор Святого Стефана. Может быть, это самое красивое место в мире. Кстати говоря, Лиза Леонская живет совсем рядом.

В нижнем Бельведере постоянная экспозиция скульптуры XVIII века. Барокко. Там находится оригинал изумительного большого фонтана, расположенного напротив «Амбассадора». В Бельведере он стоит в специальном зале и производит колоссальное впечатление: громадный, из бронзы, он не кажется таким на улице.

С.Т. рассказывал о своих импресарио, с симпатией о синьорине Милене Борромео, работавшей с ним в последние годы его жизни, – «она очень располагает к себе, в ней есть какая-то доброта и милота».

Одиннадцатого февраля не занимался, читал Гиацинтову; искали рояль для занятий и Рут Паули[17]; встречался со своим другом К., драматическим актером, который вдруг «обиделся, так как решил ни с того ни с сего, что С.Т. должен ему помогать, а сам сыграл уже более ста ролей. Кто-то накрутил его». С.Т. жаловался на часто складывавшуюся вокруг него сложную обстановку:

– Все время вокруг меня такое делается. Я же никогда не затеваю никаких интриг. Но я вам скажу, что я бы очень хотел заниматься изощренным шантажом. Ну так, совсем особенно. Например, человек – скупой… Написать ему благодарность за пожертвования. Как-нибудь так. Например, П. – у него это есть – скупость. Он играет только за валюту, огромные суммы. И вот написать ему: «Ах, какой вы замечательный, вы все отдаете, вы, наверное, голодаете». Ну что-нибудь такое. Это, наверное, очень неприятно – получить подобное письмо. (Я усомнилась в воспитательном эффекте такого рода шантажа.)

С.Т. описал гостиницу «Амбассадор», в которой останавливался обычно в Вене. Старая, с комнатами, обитыми шелком цвета свежей малины; все лампы на один манер, все по-венски очень элегантно, на стенах гравюры венских дворцов, внизу в ресторане – очень хорошая копия большой картины Рубенса – девы, Морской царь. Ресторан называется «Легар», в холле развешаны партитуры его многочисленных оперетт – «не знаю, сколько он их написал».

– А когда вы впервые оказались в Вене «по-настоящему»? (Подразумевалось, что впервые С.Т. посетил Вену, еще не родившись на свет.)

– В 1961 году, но тогда я останавливался в «Империале» – это самая большая гостиница. В «Амбассадоре» всего пять этажей, наверху совсем скромные комнаты, но притом такие же элегантные, не малиновые, а золотые. «Амбассадор» существует уже 25 лет и славится своей забывчивостью. Я должен был послать в Америку какую-то бандероль, очень важную. Я им ее оставил и сказал, что надо послать ее спешно. Через месяц я уезжаю, и мне говорят: «Господин Рихтер, для вас тут что-то есть», – и с этими словами дают мне эту мою бандероль.

Потом С. Т. расхваливал своего венского зубного врача, красивую женщину с красивой фамилией Энислидис, после чего перешел к перечислению излюбленных венских кондитерских, которые он и Нина Львовна не оставляли без внимания.

Четырнадцатого февраля пошли на рынок, – там, к сожалению, уже не рынок, а сплошные машины. В этом месте стоит одна из самых прелестных скульптур в мире – "Четыре времени года" Доннера работы XVIII века. Неподалеку капуцинская церковь, очень маленькая, облицованная деревом. А вот и Рут появилась, очень похожа на молочницу, умница, у нее есть дочка, которую она до сих пор носит на руках, хотя ей давно пора ходить ножками. Рут хорошо знакома с Бехштейном и дала ключи от его дома, чтобы С.Т. мог там заниматься. «Я не хотел заниматься, – условия идеальные, тем более мне не захотелось». Посетили с Ниной музей, посмотрели Коро, Родена, Менье, Милле, Курбе, Беклина. После этого зашли в самую старую в Вене церковь ордена августинцев, там есть известная скульптура Кановы. Вернулся к забывчивости персонала «Амбассадора», выразившейся на этот раз в том, что ему и Нине Львовне передали приглашение на выставку австрийского хрусталя – они охотно пошли, но оказалось, что приглашению уже год.

– Еще я вдруг увидел, что идет пазолиниевский фильм «Мама Рома». С Анной Маньяни, которая, кстати говоря, производит на меня отрицательное впечатление, тягостное, всегда немножко «пере».

Нина улетает. Я ненавижу отъезды. На этот раз я пошел все-таки ее провожать. Прямо скажу, что ее отлет меня совершенно огорчил. Ведь все прощания страшно формальные. И так всегда. Я разбитый пошел обратно. И что же я сделал? Самое ненужное. Просто, чтобы убить время. Пошел в турецкую баню и провел там много времени.

На следующее утро, девятнадцатого февраля, я взял ключи и отправился в дом Бехштейна. Там была молодая фрау Адам, современная, деловая, она мне все показала. Мне отвели комнату внизу. Окно так высоко, что видно ноги. Там есть и зал, двухэтажный, маленький. Но весьма нарядный. Как церковь, с ложами наверху. Старался заниматься хорошо.

– У меня столько фотографий! – продолжал С.Т. свой рассказ в поезде. – На них такие изумительные уголки Европы, дворцы – это так интересно! И так хочется их показать, но для этого нужно поработать; все как-то трудно, масса препятствий, ни у кого нет времени смотреть эти фотографии… и интереса… Сейчас все предпочитают пассивное, а не творческое провождение времени. «Видео» окончательно всех развратит.

Рихтер достал из портфеля фотографии Мантуи, где он снят с итальянскими друзьями, Стокгольма, где вместе с ним весело смеются любимые друзья из России. Показал фотографии «Декабрьских вечеров» 1985 года с красивой сценой, превратившейся в салон XIX века, с множеством расположившихся в нем соответственно одетых «дам» и «господ» и виднеющейся «за окном» новогодней елкой. Как ему все это удалось – на «Декабрьских вечерах»! В этой красоте, такой непосредственной и праздничной, проснулось его детство.

Позволю себе ненадолго прервать маршрут скорого поезда Красноярск – Иркутск и вернуться в Москву. Декабрь 1985 года. Открытие шумановской декады «Декабрьских вечеров» под условным названием три «Ш»: Шуберт, Шуман, Шопен. Творчеству каждого композитора посвящалось десять дней.

Утром звоню в дверь квартиры Святослава Теофиловича. Он бежит навстречу со словами:

– Вы, конечно, знаете, что такое «Блюменштюк»?

– Нет.

– Ну как же, Блюменштюк, Жан-Поль[18], романтики, пьесы Шумана в четыре руки – вы их знаете…

В ответ я неопределенно мычу, и единственный Жан-Поль, который приходит в голову, – это Сартр, а он явно ни при чем.

– Ну ладно. Я сейчас вам все расскажу, мы должны срочно придумать сценарий открытия декады. Блюменштюк – это венский букет, он состоит из любых цветов, садовых и полевых, каких угодно, – ну, вы понимаете. Впереди у рампы, на столике (где взять столик? – ведь в музее ничего не дают, ну, возьмем из дома круглый табурет и накроем его чем-то кремовым), он будет стоять, этот букет, блюменштюк. Так было принято у романтиков, именно такие букеты. И вот я выйду на сцену и скажу: «А-а-а, это блюменштюк? Ну тогда я сыграю «Блюменштюк» Шумана». А? Вам нравится?

– Конечно, это очень красиво.

– Да? Правда? Вы правду говорите? Там будет много сюрпризов. После того как я сыграю «Блюменштюк», Ирина Александровна[19] – она ведет концерт – спросит: «Ну а что мы теперь будем делать?» Я скажу, что не знаю. Тогда она попросит меня сыграть, может быть, с кем-то в четыре руки. Я скажу: «Отчего же? Пожалуйста! Но с кем?» И начну предлагать сидящим на сцене дамам и господам сыграть со мной в четыре руки пьесы Шумана. И они будут отказываться, а потом кто-то – не скажу кто[20] – согласится, и мы сыграем «Восточные картины» (шесть экспромтов) Шумана.

Вот видите эти ноты, тут есть шумановское предисловие, переведите его, пожалуйста, – важно прочесть на концерте, что написал Шуман…

Я села переводить. Святослав Теофилович весь день до самого концерта буквально носился по квартире, подбегал к роялю, не доигрывал сочинение, которое предстояло вечером играть, бежал к Ирине Александровне, которая внимательно изучала сценарий, потом снова к роялю.

Все задуманное осуществилось блестяще, непринужденно, в духе романтиков и знаменитого Жан Поля.

И у рампы стоял роскошный букет – «настоящий» блюменштюк, «присланный из Вены», а в глубине сцены-салона через «окно» можно было различить рождественскую елку…

В тот вечер Святослав Рихтер буквально потряс всех исполнением шумановской Токкаты, поднял весь зал…

…Но вернемся в поезд. Станция. Святослав Теофилович внезапно сильно оживился и попросил меня срочно пересесть на его место.

– Посмотрите скорее, как красиво!

Я посмотрела в окно и увидела строгие и четкие формы железнодорожного моста на фоне сумеречного синего неба и силуэты людей, идущих к нему.

– Это же можно рисовать! – воскликнул Рихтер. И действительно – все это вырисовывалось как строгое графическое произведение.

– Помните, как было красиво? – часто спрашивал потом Святослав Теофилович.

– Листа недооценивают. Конечно, лучшее сочинение – это Соната, ну а «Дикая охота»? «Мефисто»? «Забытые вальсы», все три? В D-dur'ном, может быть, испорчен конец, потому что Лист был очень занят: концерты, дамы… Sposalizio, Andante lacrimoso… А симфонические сочинения! «Прелюды»! Лист слишком заигран… Фортепианные концерты – замечательные. Особенно Первый… Да и Второй тоже. В Первом – отсветы римских триумфов.

Брамс выше, чем Лист, но Лист не ниже. Такой вот парадокс. Шопен же выше обоих и часто даже Шумана. Все-таки Шопен – это что-то невероятное. Ни с кем нельзя сравнить. Это сплошное вдохновение. Ничего от головы, все от сердца. Ни у кого такого нет, ни у Брамса, ни у Вагнера даже. Хотя у Вагнера… Есть. Но многое все же рассчитано. Пусть. Ничего плохого в этом нет. Но у Шопена! Там вдохновение, одно вдохновение. Как-то Генрих Густавович спросил одного пианиста: «Кто вам больше правится – Шопен или Брамс?

– Ну, конечно, Брамс.

Генрих Густавович (отворачиваясь): – Ну, все понятно». (Шопен принадлежит к трем самым любимым композиторам Рихтера: Шопен, Вагнер, Дебюсси.)

Глазунов – превосходный композитор. Первая часть фортепианного концерта – это круг настроений, связанный с Анной и Вронским. У Глазунова замечательные прелюдии и фуги, – я их все собираюсь сыграть.

Святослав Теофилович очень высоко отозвался о Четвертой, Пятой, Седьмой и Восьмой симфониях Глазунова. Очень любит обе симфонии Калинникова. Потрясающим назвал «Азраэль» – произведение Йозефа Сука.

– Это симфония в пяти частях. Сук был женат на дочери Дворжака. Когда умер Дворжак, Сук написал три части, а когда умерла его жена – еще две. Это сочинение сравнимо с Шестыми симфониями Мясковского, Малера и даже Чайковского. Изумительно дирижировал «Азраэлем» Вацлав Талих.

Из наших дирижеров незабываемо хорош был Натан Рахлин в «Поэме экстаза». Никто так больше не играл…

Знаете, какое исполнение Второй симфонии Бетховена лучшее? Под управлением Оскара Фрида в Одессе…

Рихард Штраус требует много rubato, почти как Иоганн. Караян же играет его несколько метрично, без размаха. Хотя «Кавалера роз» он дирижирует незабываемо, великолепно.

Бернстайна я люблю. Но иногда он становится жертвой своего темперамента. Помню, как мы с ним играли в Нью-Йорке Первый концерт Чайковского, который я считаю скорее симфонией, чем концертом. И мне кажется, в финале надо играть коду достаточно сдержанно и постепенно приводить к кульминации, которая тогда становится грандиозной. Но Бернстайн так увлекся, что стал играть страшно быстро, тогда и я вынужден был играть быстро, он еще быстрее, я еще быстрее, и к концу мы дошли до того, что у него деревянные разошлись с медными. Поразительно, что, когда его спросили, как ему игралось со мной, Бернстайн сказал, что вообще потрясающе, но что я чересчур нервный. А? Это я нервный! Я был абсолютно холоден. Но у меня не было выхода. Критика была тоже интересная. Писали, что русский пианист со своей славянской душой играл чересчур быстро, но и Бернстайн оказался ненамного лучше него и более тридцати процентов времени просто провисел в воздухе…

В США есть три прекрасные вещи: картинные галереи, оркестры и коктейли.

Рихтер с любовью рассказывал о Григории Михайловиче Когане[21].

Восторженно вспоминал его блестящие лекции в консерватории, разные школы, которые он описывал: верджиналисты, клавесинисты.

– Он умел играть разным звуком! Генрих Густавович Нейгауз играл с ним в четыре руки труднейшие сочинения Регера.

С большой теплотой говорил Святослав Теофилович и о Лео Абрамовиче Мазеле[22], обсуждал его многочисленные, помимо музыкальных, дарования: литературное, математическое.

Уже совсем поздно по просьбе Рихтера я прочитала вслух первое стихотворение Рембо. Он выбрал его сам, сказав, что читать будем не все стихи Рембо, а по выбору. Первое стихотворение называлось «Сцены». Прочли его три раза. Сначала целиком, подряд, потом, когда показалось, что не все ясно, во второй раз, разбирая отдельные строки, и, наконец, в третий, последний раз, снова целиком.

Шестое сентября. Красноярск – Иркутск

После завтрака Святослав Теофилович придирчивым взором обвел столик купе, чтобы ничего на нем не осталось. Накануне, когда выяснилось, что я забыла в номере всю дорожную провизию, Святослав Теофилович достал из кармана пиджака кусочек сахара, который ему всегда полагалось иметь при себе из медицинских соображений, и выложил на стол. Теперь его живо волновала судьба этого кусочка, продолжавшего лежать на столе. Когда я предложила оставить его в поезде, Святослав Теофилович возмутился:

– Как же можно, чтобы что-то пропадало? Ведь он будет мотаться за вами в аду.

Я спрятала сахар в сумку.

– Знаете, почему я поехал в Москву?

– ?

– Бежал от воинской повинности… Ну, конечно, Василенко[23] и Асафьев в Одессе слушали, как я иллюстрировал их балеты, и сказали, чтобы я ехал учиться. Но я не потому поехал. Я хотел в Москву. А в Москве – к Нейгаузу. Во-первых, мне понравилось, как он играет – я его слышал два раза, а во-вторых, и сам он мне очень понравился, похож на моего отца, чисто внешне. А вообще я был страшный лентяй и потерял массу времени. До тринадцати лет я в основном слушал, слушал, – отец был великолепным пианистом. Я стал что-то разбирать, подбирать. Меня никто никогда не заставлял. Первый клавирабенд я дал в девятнадцать лет. Сам не понимаю, как я играл. Я никогда не сдавал ни одного экзамена. Ни вступительных, никаких. Три раза меня выгоняли из консерватории, и я уезжал. Но Генрих Густавович писал: «Приезжай немедленно, все устроится, у меня больше нет такого ученика». Во время войны я был на четвертом курсе и все числился на нем, пока чуть ли не десять концертов в Большом зале консерватории мне засчитали как диплом.

Очень интересные были первые уроки с Нейгаузом. Он занимался со мной двумя сочинениями: Тридцать первой сонатой Бетховена ор.110 и h-moll'ной сонатой Листа. Сначала Генрих Густавович задал мне As-dur'ную Сонату Бетховена. Я не хотел ее играть, но пришлось. Именно на этой сонате Нейгауз учил меня достигать максимально певучего звука. Он развязал мне руки, он расправил мне плечи, очень много дал в смысле пианизма, убрал жесткий звук («Надо летать, летать», – говорил он). Потом Дебюсси. Когда я принес ему Дебюсси, он сказал: «Ах, вот как? Оказывается, и это в порядке».

У меня до сих пор есть технологические проблемы. Я никогда не могу быть уверенным, что если сделаю что-нибудь, то это уже раз и навсегда и точно выйдет. Законсервировать не могу. Обязательно улетит из головы.

Над сонатой Листа я работал очень много. Но Генрих Густавович считал, что я чрезмерно облагораживаю ее. Яков Исаакович Мильштейн[24], наоборот, одобрил: «Наконец-то темпы верные» – заметил он про медленные куски сонаты.

«Слава, я ничего не поняла, как на китайском языке», – сказала мне по поводу этой сонаты Муся Гринберг[25]. Кстати, никто так не играл Прелюдии и Фуги Шостаковича, как она. Лучше Юдиной[26] и самого Шостаковича. Сам он написал adagio, а играл allegro moderato. Может, был не уверен в себе, боялся, что будет скучно.

Отношение Нейгауза к ученикам… Полная широта… И, надо сказать, Милица Сергеевна[27] была точно такая же. Он совсем не навязывал свою точку зрения на сочинение, совсем нет – он, знаете что? Он возбуждал фантазию!

Очень много у Генриха Густавовича было лишнего груза. Он одну студентку пожалел, взял ее, и вот она играла и каждый раз делала в конце: там! там! (Изобразил.) Генрих Густавович ей показывал, а она снова: там! там! Он ей один раз говорит: «Снять руки!», другой раз говорит: «Снять руки!» И в один прекрасный день сбросил ее руки, – не выдержал. Вспыльчивый был. Но очень добрый. Впрочем, «жучил» ужасно и придирался. Учился у него один такой студент… очень активный, «совесть курса», как его называли. Иногда Нейгауз занимался с ним и совершенно вгонял его в ничтожество. Тут была именно такая подоплека, что он деятель, а Нейгаузу это было никак… Но, конечно, ничего несправедливого он не делал…

В каждом городе приезд Рихтера – это большой праздник. В Иркутске встретили очень тепло, взволнованно, с цветами. Гостиница «Ангара» расположена в центре города. Налево от нее старые здания университета. Художественный музей и другие достопримечательности старого интеллигентного сибирского города. Направо – Спасская церковь, Богоявленский собор, Ангара и костел (Органный зал Иркутска), только что отремонтированный, изящный, предоставленный Рихтеру для занятий.

На натертом полу блестел лаком маленький «Forster», за который Святослав Теофилович и сел заниматься через два часа после приезда в Иркутск. Когда спустя два дня прилетел Олег Каган, Святослав Теофилович стал проводить в зале костела чуть ли не весь день, занимаясь то сам, то с Олегом.

Занятия Рихтера в течение всех дней, проведенных в Иркутске, произвели сильное впечатление на охранявших его покой неслышных и невидных работников филармонии. Когда после одного из концертов в Иркутске кто-то рвался в артистическую, я услышала:

– Да ты погляди – он мокрый весь, усталый, он же весь день занимается…

Я оглянулась посмотреть, кто же так говорит, и увидела одного из «стражей» Святослава Теофиловича. Нечего говорить, что их задача заключалась единственно в том, чтобы музыканту не мешали заниматься.

В гостинице Святослав Теофилович сел перелистать тетрадь романсов Грига, чтобы составить из них программу для Галины Писаренко. Листая, восхищался Григом, его свежестью. Вдруг вспылил:

– Это не полное собрание! – и захлопнул ноты.

«Свежесть» – очень дорогое и важное понятие, о чем можно судить, например, по тому, что Рихтер считает ее больше присущей Гайдну, которым не перестает восторгаться, чем Моцарту. О свежести Святослав Теофилович говорит часто и в разной связи:

– Я очень люблю и Малера, и Брукнера. Малер – изумительный, но им не всегда можно «питаться». В первый раз он производит громадное впечатление, но на второй раз, при повторе, впечатление иногда снижается; может быть, он слишком много философствует, слишком углубляется в интеллектуальные поиски, и это ему мешает, у него порой не настоящая, «изобретенная» свежесть. Брукнер же отличается настоящей свежестью, – в нем есть наивность, искренность, даже неуклюжесть, но в этом и прелесть. Он идет от позднего Бетховена и Шуберта.

Рихарду Штраусу по сравнению с Малером все давалось легко, а Малеру, – с кровью. Но я их всех люблю.

Работники филармонии всячески склоняли Рихтера поехать на Байкал. Святослав Теофилович не выражал бурного желания, – видимо, считал, что в этот день недостаточно занимался. Все же мы уговорили его, потому что в связи с дальнейшим расписанием такая возможность могла больше не представиться.

Ровно в 17 часов, как было условлено, мы пошли за Рихтером в костел. В этот день в Иркутск (за десять дней до его предполагаемого прибытия в Японию!) приехала японская переводчица, друг Рихтера – Мидори Кавашима. Экзотически одетая в яркое кимоно, деятельная, энергичная, веселая, она спряталась за дверью костела и неожиданно предстала перед Святославом Теофиловичем, когда он вышел из высоких готических дверей. Это был приятный сюрприз для него.

Погрузились в две машины и отправились на Байкал.

Наверное, все, побывавшие на Байкале, знают, что по дороге туда есть так называемая «смотровая площадка» (это словосочетание очень рассердило Святослава Теофиловича). Она расположена в горах, склоны которых покрыты буйной растительностью, и на каждой веточке каждого куста или дерева (согласно японскому, как сказала Мидори-сан, обычаю) завязаны клочки разноцветных тканей. Издали это кажется морем невиданных цветов.

Нам объяснили, что обычай таков: оторвав кусочек носового платка или лоскуток от своей одежды и обвязав его вокруг веточки, можно загадать желание и надеяться на его исполнение.

– Мидори и этот обычай – уже зов Японии, – сказал Рихтер.

Все заволновались: от чего отрывать? Святослав Теофилович немедленно взял нож, который он заметил у водителя, резким движением провел им по подкладке пиджака, вырвал из нее идеально ровную ленту, потом спустился по склону и в довольно опасном месте, куда никто из нас не добирался, обвязал веточку. Все оцепенели от такого стремительного развития событий (и от страха). Выяснилось, правда, что Святослав Теофилович забыл задумать желание. Впрочем, это его не огорчило.

Когда в светлом сером тумане стал надвигаться Байкал, тая в себе какую-то угрозу, Рихтер сказал:

– Вагнер. Второе действие «Валькирии».

Вышли из машины в деревне Листвянка; в сумрачном, но вместе с тем прозрачном воздухе на зеленом склоне горы стояли церковь, домик архиерея. Бежал чистый горный ручей.

Наконец остановились над самим Байкалом, увы, опять на «смотровой площадке». Чувствовалось, что Рихтер категорически не расположен охать и ахать. Он посмотрел на Байкал и сказал:

– Вы хорошо знаете Сикстинскую капеллу?

– Я же там не была и не видела ее.

– Ну помните этих юношей?

– Смутно помню.

– Посмотрите, один из них точь-в-точь наш водитель.

Пошли в ресторан. К столу приблизилась учтивая дама, как выяснилось, немецкая писательница Леа Гроссе, и подарила Святославу Теофиловичу свою книгу с надписью, начинавшейся словами «Великому гуманисту», что сразу же вызвало протест:

– Никакой я не гуманист…

Выйдя из ресторана, долго смотрели на Байкал.

– Всему этому нет до нас никакого дела, – сказал Рихтер.

– Как у Мандельштама: «И от нас природа отступила так, как будто мы ей не нужны».

На обратном пути, проезжая у самой воды, мы все вышли из машины и вымыли руки и лицо чистой, мягкой, Богом благословенной байкальской водой. Святослав Теофилович молчал. Только вспомнил слова Элеоноры Дузе[28]: «Лучше всего в дороге» и рассказал о ее смерти.

По дороге время от времени встречались одиноко бредущие коровы, которые двигались в неизвестном направлении.

Вернулись в гостиницу, открыли томик Рембо. «Богема». Прочитала, как всегда, сначала целиком, потом вдумываясь в каждое слово, и снова подряд. Святослав Теофилович полюбил это стихотворение, последние строки которого удивительно хороши:

…И окруженный фантастичными тенями,

На обуви моей, израненной камнями,

Как струны лиры, я натягивал шнурки.

Седьмое сентября. Иркутск

– Знаете, как меня наказывали в детстве? – так начался разговор утром седьмого сентября. – Лишали чего-нибудь, обещанного, скажем, через две недели. И исполняли это жестко. Например, ты должен пойти в кино через две недели, – не пойдешь. По-моему, правильно. Вообще, нельзя ни в коем случае забаловывать детей. У меня были две любимые игрушки: зайчик и медведь, – и все…

Как я не любил школу! Я уходил каждое утро, и дома думали, что я в школе. Я же гулял в развалинах, в разных закоулках. Это была лучшая школа в Одессе, но что там творилось! Какие шалости! На учительницу рисования (у нее был стеклянный глаз) опрокинули школьную доску. Никого не боялись, кроме некой Веры Николаевны (она преподавала физику и химию), которая одним взглядом укрощала всех. У нее было повышенное чувство долга, ответственности. Она любила свое дело. Однажды пришла к нам в гости, и мама сказала:

– Он вас так любит (про меня)!

– Он меня нисколько не любит, – ответила Вера Николаевна. Я при этом присутствовал и страшно смутился. Как-то Вера Николаевна отчитывала класс и сказала:

– Вот Рихтер никогда не делает глупостей! (Я ходил в «ангелах».)

– Делает! Делает! – дружно закричали все ученики. Вера Николаевна не растерялась и сказала:

– Бывают глупости… и глупости! (Так она хотела защитить меня.)

В детстве я был очень мечтательный, близких друзей у меня не было, хотя все хорошо ко мне относились. На всех уроках я играл в свою любимую игру (я и теперь ее люблю): как посмотрят на то или это тетя Мэри[29], мама, папа, другие. Поэтому я никогда не слушал, что происходит па уроках. И когда раздавалось «Рихтер!», я не знал, о чем идет речь.

В это утро Рихтер не случайно разговорился о детстве: у него было хорошее настроение. Он любит подробно расспрашивать о детях, привлекающих его самостоятельностью мысли, наличием живого воображения, нежностью облика, одухотворенным выражением лица. Как-то в разговоре о знакомом мальчике я сказала, что он не хочет становиться взрослым, – хочет остаться ребенком, в то время как все стремятся как можно скорее вырасти. У Святослава Теофиловича зажглись глаза.

– Это замечательно! Ах, как это замечательно! Я был точно таким же, я тоже не хотел становиться взрослым.

Медленно пошли в костел, где предстояло заниматься. Огромная просторная площадь. Ранняя осень, сухая, теплая. Впереди на берегу Ангары – Богоявленский собор и Спасская церковь. Святослав Теофилович, как будто играя в одному ему известную игру, не смотрит на них, проходит прямо в костел: на них нельзя смотреть мимоходом, это слишком серьезно, чтобы вскользь кинуть взгляд, – и испортить впечатление. Церкви и Ангару предстояло смотреть отдельно, в специально отведенное для этого время.

Вошел в костел, повесил на спинку стула плащ, положил рядом неизменную свою кепку, открыл рояль, приладил на пюпитр часы, поставил на него ноты, убедился в том, что мы уходим, и вот уже мощно зазвучал нам вслед один из этюдов Шопена.

Вечером предстоит концерт. Программу Рихтер держит в секрете.

В 16 часов, как и договорились, вернулись за Святославом Теофиловичем в костел. Так хотелось послушать его игру и не обнаруживать своего присутствия. Но ровно в 16 часов Маэстро обернулся и с удовлетворением констатировал, что мы на месте. Точность ценится высоко. Бывает очень больно смотреть, как, оказавшись жертвой чьей-нибудь необязательности, Святослав Теофилович печально сидит в своем плаще, с кепкой на коленях, с обреченным выражением лица.

Медленно шли обратно. По дороге в гостиницу подошли три молодых человека, студенты из Ленинграда, умоляли помочь им попасть на концерт Рихтера, так как в Ленинграде им ни разу не удалось послушать его. Святослав Теофилович отнесся к просьбе студентов вполне благосклонно, просил содействовать им и сказал:

– Я сейчас играл и был переполнен честолюбивыми планами и мечтами.

– Какими?

– Чтобы сделать в Зальцбурге дневные концерты, на которые пришли бы действительно молодые и те, кто хочет. Бесплатно. Однажды я попытался так сделать, но перекупщики скупили все билеты, и вышло еще дороже. И вообще все были недовольны таким моим желанием. А мне очень хочется сыграть бесплатно, назло снобам и богачам. Чтобы на концерты приходили именно такие студенты, как те, что сейчас просили билеты.

Потихоньку добрели до гостиницы. За обедом в залитом солнцем номере разговаривали.

– Вы знаете, я не очень люблю Бергмана. Каждый его фильм как-то лезет под кожу. Похож на медицинский эксперимент… А вы видели «Кто боится Вирджинии Вульф»? – спросил Святослав Теофилович.

– Нет. Но ведь это не Бергман…

– Конечно. Не нравится мне и пьеса, и фильм. Высосанный из пальца сентиментализм с претензией на совершенство.

– А «Унесенные ветром»? Вы, наверное, видели, – предположила я.

– Да, конечно. Это прекрасный фильм. Американская «Война и мир». Но я посмотрел два раза, в третий же мне не хочется идти.

Такое рассуждение совершенно в характере Святослава Теофиловича. «Бесприданницу» – свой любимый фильм – он смотрел чуть ли не более тридцати раз. «И все-таки, скажите мне, вы чуть ли не тридцать раз смотрели «Бесприданницу» и каждый раз находили что-то новое?» – спросила я как-то раз в Москве во время одного из разговоров о кино. «Нового ничего не находил, но когда так играют, когда столько настроения в каждом кадре, это же настоящее искусство, это художественно». В том же духе Святослав Теофилович говорит и о литературе: «Нет смысла читать произведение, если его не хочется прочитать пять раз». Один просмотр фильма, одно прослушивание сочинения, однократное чтение литературного произведения, по его мнению, не может дать полного представления о них, так же, как нельзя за один раз смотреть более пяти картин.

– Прежде всего мне не нравится героиня, – продолжал Святослав Теофилович, – она препротивная. Хотя Вивьен Ли играет гениально.

В связи с приездом Мидори-сан обсуждали «Чио-Чио-сан», постановку этой оперы в Казани близким, недавно умершим другом Святослава Теофиловича Ниазом Даутовым.

Ниаз выдумал: Пинкертон врывается, а Сузуки запирает все двери. Я спрашивал у Мидори, какое впечатление производит на японцев наша постановка «Чио-Чио-сан». Мидори сказала, что все нравится, но в одном месте очень смешно, и все японцы начинают хохотать. Я спросила, в каком. Оказывается, когда Сузуки начинает убирать цветами комнату перед приездом Пинкертона. Выяснилось, что эти цветы не могут цвести одновременно. Такая неграмотность страшно смешит японцев. Остальное же, по словам Мидори, правильно, характеры верны, и Чио, и Сузуки, хотя история, рассказанная Пуччини послом в Нагасаки, кончилась совершенно благополучно, а в опере все иначе.

До концерта оставался всего час.

Программа: в первом отделении Гайдн, две сонаты; во втором Шуман, Этюды на тему каприсов Паганини; Брамс, Вариации на тему Паганини, первая тетрадь. (Вторая прозвучала на «бис».)

Концерт прошел так, будто именно он был единственной целью всей поездки, словно именно на него были направлены все силы артиста. Так думаешь не только во время каждого концерта, но и во время занятий. Рихтер всегда играет словно в первый и в последний раз.

Ведущая, очень симпатичная, скромная, интеллигентная и несовременная в хорошем смысле слова, тщательно записала в блокнот всю программу, – как всегда, с обозначением всех частей, но объявляла ее наизусть. На этот раз Рихтер просил не только ни в коем случае не объявлять всех его регалий (это запрещено раз и навсегда), но даже не называть его имени. Только объявить программу сначала первого, а потом второго отделения.

Усталый, бледный вернулся Святослав Теофилович после концерта в свой номер. Привезенная Мидори-сан виноградная японская «Фанта» несколько повысила его тонус.

Спросил, видела ли я во МХАТе пьесу Булгакова «Последние дни». Перечислил всех актеров: Киру Иванову – Наталью Николаевну, Пилявскую – Александрину, Станицына, Ершова…

– Анна Ивановна Трояновская[30] рассказывала мне, – говорил Святослав Теофилович, – что сверхталантлива был Лилина. Правда, по словам Анны Ивановны, она вообще-то больше любила сидеть дома, чем играть. Но играла изумительно. Книппер я видел в «Вишневом саде». На сцене она вела себя так, как это должно быть и возможно только у Чехова.

– А в театре Таирова вы бывали? Хороший театр?

– Да-а-а. Хороший. Но главным образом, когда играла Алиса Коонен. Остальные спектакли, где она не участвовала, были значительно слабее. «Дама-невидимка», «Он пришел» – это было весьма средне. В «Обманутом обманщике» была хороша одна артистка – Ефрон. Она, кстати, играла в фильме «Ленин в 1918 году», вы помните? Эсерку Каплан. Хорошо, очень хорошо она играла! Алису же я видел четыре раза. В «Мадам Бовари», но это была уже не мадам Бовари, а Алиса Коонен во всех измерениях блестящая, и постановка тоже напоминала меняющиеся кадры кино. «Адриенна Лекуврер» – восхитительно! Потом «Без вины виноватые». Незнамова играл Кенигсон, в этом спектакле он Коонен переиграл, – для Кручининой она была недостаточно трогательна, несколько академична, формальна, не хватало душевности. Замечательная была «Чайка». Постановка удивительная. Это был последний спектакль, потом театр закрыли… Таиров поставил «Чайку» почти в концертном исполнении. Алиса Коонен была тогда уже совсем не молода, но это ничему не мешало. Постановка такая: все в тюле, посредине громадный рояль, несколько кресел и все. Все в современных костюмах. Только Алиса Коонен появляется в разных платьях, остальные не меняют костюмов. Алиса все время стояла у этого рояля, она обыгрывала его и как бы сливалась с ним. Во время монолога «Люди, львы, орлы и куропатки…» через тюль стала просвечивать полная луна. Все!

Восьмое сентября. Иркутск

Утром постучал в дверь номера Олег Каган. Прямо с самолета, после бессонной ночи, но с сияющей улыбкой, распространяя вокруг себя атмосферу, в которой все чувствуют себя счастливыми.

Святослав Теофилович очень обрадовался. Весело завтракали. Олег внезапно передал предложение Рихтеру ставить в Ля Фениче с Куртом Мазуром «Тристана и Изольду». Святослав Теофилович выслушал Олега с интересом, воодушевился (через несколько дней он назовет это предложение утопией), но уже заранее с убитым видом сказал, что ведь все артисты будут заняты, и никто не сможет достаточно репетировать. Один крупнейший оперный режиссер, сказал Олег, посмотрев оперные постановки Рихтера, вообще считает, что Святослав Теофилович должен все бросить и ставить спектакли, так хорошо это у него получается.

На «Декабрьских вечерах» 1984 года «Мастера XX века» Рихтер поставил оперу Бенджамина Бриттена «Поворот винта». 31 октября 1984 года позвонил Олег и попросил меня во что бы то ни стало прийти вечером, был полон таинственности, причин не объяснил, сказал только, что по очень важному делу. Я подумала, что, наверное, речь пойдет о «Декабрьских вечерах» и, может быть, состоится, как и год тому назад, нечто вроде предварительного обсуждения.

Тогда, год тому назад, в октябре 1983 года на кухне квартиры Олега и Наташи состоялось первое тайное заседание «оргкомитета» «Декабрьских вечеров», посвященных английской музыке. Присутствовали и несколько знакомых молодых людей. С.Т. очень хотелось поставить оперу. Выбирали: «Дидону и Энея» Перселла или «Альберта Херринга» Бриттена. «Альберта Херринга» и поставил на «вечерах» Святослав Теофилович.