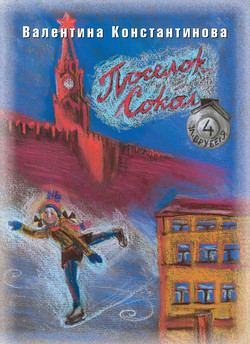

Читать книгу Поселок Сокол. Врубеля, 4 - Валентина Константинова - Страница 4

Часть II

Новая жизнь

Оглавление«На пятые сутки мы сошли на перроне Ярославского вокзала. Мама плакала, отец немедленно закурил, как только ступил на московскую землю. Навстречу нам бежали все Деевы: тетя Нюша, дядя Яша, Нина Сережа. Начиналась новая для нас жизнь. Для меня совершенно новая и с новыми людьми…» Так закончилась наша дорога из далекого таежного поселка Огонек, которого уже нет на карте почти тридцать лет. Так заканчивалась и моя книга «Дорога на край света».

От тех, кто прочитал книгу, особенно от родственников и хорошо знакомых людей, последовали вопросы по ее содержанию, предложения написать о том, что же было дальше по возвращении в Москву. Поупиравшись несколько месяцев, отказываясь от таких предложений, я начала потихоньку «сдаваться»: может, попробовать, может, осилю написать еще и о московских своих одноклассниках, с которыми не только училась, но общаюсь последние два десятка лет. Написать о них, о наших учителях, написать о том, что пока еще удерживает память.

Сегодня дважды звонила моя одноклассница, а последние сорок лет и моя родственница – Рая Царькова. Звонила и «наша Наташа», или «мать Тереза», как мы еще называем ее между собой. Во многом благодаря именно ей мы все знаем друг о друге – и радостное, и грустное. Мы приучились за многие годы «сбрасывать» на Наташу Голубеву все, что нас беспокоит и что нас радует. А Наташа в ответ то радуется за нас, то слегка попеняет, как, например, недавно в парке имени 50-летия Октября внушала мне, что я неправа в размолвке с собственной дочерью. «Я не узнаю тебя, Валя, – выговаривала она мне. – Как ты могла сказать такое?!» «Посмотри, посмотри мне в глаза и скажи, что ты ведь неправа», – теребила меня наша классная предводительница.

О новых своих одноклассниках расскажу попозже.

А пока наша семья вернулась из ссылки, хотя пять лет назад сослан был лишь наш отец «в отдаленные районы страны». Первая моя поездка в Москву с мамой была в ноябрьские праздники 1947 г., а сейчас был конец 1953 г. В отличие от первой моей поездки в Москву, в этот раз дорогу от Ярославского вокзала до Большого Ново-Коптевского проезда, до дома, в котором жила семья маминой средней сестры Анны, не помню совершенно. Запомнила только, как она, перецеловав всех нас поочередно, критически осматривала нашу одежду и обувь. Для московского ноября месяца мы были одеты, конечно, очень живописно: все в валенках, в ватных брюках, я в дубленом полушубке, который был моей гордостью на Огоньке, а теперь был прокомментирован тетей Нюшей с улыбкой, что «теперь такие в Москве не носят».

На голове у папы «восседала» старая лопоухая беличья шапка, которую кто-то оставил на вешалке в коридоре гостиницы в Якутске, взамен новой папиной, сшитой огонекским скорняком накануне нашего отъезда с прииска.

Зато незабываемым остался обед у тети Нюши. Я уже рассказывала, как мы сели в скорый поезд «Владивосток-Москва» в Красноярске практически без еды. Вагон-ресторан был не по карману моим родителям, а поезд останавливался лишь в больших городах, да к тому же Новосибирск, Тюмень и Молотов (нынешнюю Пермь) мы миновали ночью. Папа выбегал на перрон городов, в которых поезд стоял 10–15 минут и возвращался с какой-нибудь добычей. Однажды принес горячей картошки, два соленых огурца и буханку хлеба. Пир был роскошным.

В Кирове, когда поезд стал набирать скорость, мама вдруг побелела: наш кормилец-то не вернулся. Она выскочила из купе, к заднему тамбуру. Казалось, прошла целая вечность, когда мама снова оказалась в дверном проеме купе, а из-за ее спины – улыбающееся лицо отца. «Что, испугались? – спросил он. – Зато посмотрите, что я принес». И на вагонном столике он развернул кулек из старой газеты, в котором оказался винегрет. Это из-за него он чуть не отстал от поезда. Но зато хлеба он не принес. Помню, мы жадно набросились на этот винегрет, состоявший большей частью из мелкой картошки, сваренной в кожуре и нарезанной на кусочки. Картошка была едва окрашена в свекольный цвет. Капусты в этом винегрете также было маловато, а огурцов мы не обнаружили вовсе. Съев этот винегрет без хлеба, мы вскоре начали жаловаться друг другу на тошноту.

А обед у тети Нюши показался нам царским: щи со свининой, огромный таган жареной картошки, магазинные котлеты, показавшиеся нам необыкновенно вкусными, и домашние соленые бочковые огурцы! Вот на эти огурцы мы и набросились, как с голодного мыса. Тетя Нюша несколько раз подкладывала нам в общую тарелку горку соленых огуречных кружков, которые тут же исчезали. Ведь огурцов мы не пробовали больше пяти лет – ни свежих, ни соленых.

После обеда родители рассказали, как мы добирались с Огонька и почему так долго. Отвечали на вопросы тети Нюши и дяди Яши о том, как мы зимовали такие холодные зимы. Сам собой возник вопрос, что будем делать дальше, где теперь будем жить?

Документами о досрочном освобождении отцу предписывалось вернуться на прежнее место жительства и сделать отметку о прибытии. Родителям страшно не хотелось возвращаться в Гололобово, ставшее теперь для них символом их несчастья. Этот вопрос их беспокоил тогда больше всего.

Тетя Нюша осознавала, что понадобится время для решения вопросов, связанных с определением места проживания, покупки какого-либо жилья, устройством отца на работу и т. д. Она понимала, что у меня как старшеклассницы пропущено уже три недели учебного времени. Приведя свои доводы, тетя Нюша предложила на время устройства родителей оставить меня у них и отправить учиться в ближайшую женскую школу. В 1953–54 учебном году школы в Москве были еще с раздельным обучением – женские и мужские. Мне предстояло учиться в женской средней школе № 149, находящейся недалеко от трамвайной остановки «Поселок Сокол».

И еще один вопрос волновал тетю Нюшу: в чем я пойду в школу? По ее словам, в валенках и овчинном полушубке идти в школу нельзя. На следующий день тетя Нюша и мама стали распарывать мамино зимнее пальто, чтобы перешить из него пальто для меня. Предполагалось, что мама будет теперь носить мой полушубок.

Мамино пальто было суконное, ярко-зеленого цвета, с черным каракулевым воротником. Через полтора дня пальто для меня было готово. Помню, как правая пола во время ходьбы все время откидывалась вправо, обнажая мое колено. В этом пальто я проходила три зимы, и только в начале зимы 1957 г. родители купили мне новое пальто василькового цвета с блестящими цигейковыми светло-коричневым воротником и манжетами. Пальто было с поясом и накладными карманами. Тогда же была куплена мне и серая шляпа из искусственного каракуля с полями в форме валика.

На Огонек я отправила два письма – Миле и Олегу, в которых сообщила, что буду учиться в Москве, а также по какому адресу слать мне письма.

В один из последних ноябрьских дней 1953 г. тетя Нюша повела меня в 9-й класс московской школы. По дороге в школу я узнала от своей тети, что широкая улица, ведущая к школе, называется Волоколамское шоссе.

– Она начинается от трамвайной остановки «Поселок Сокол» и идет в сторону Волоколамска, – сказала тетя Нюша.

– Такая длинная? – удивилась я.

– Да нет. Когда выедешь из Москвы эта улица становится обычным шоссе. Там уже нет ни трамваев, ни троллейбусов. А вон пищевой институт, – сказала тетя Нюша, показывая на здание справа.

– А вот Сережина школа № 147. Это мужская школа, а ты будешь учиться в женской школе.

Так я впервые узнала, что в Москве девочки и мальчики учатся раздельно. Очень хотелось задать вопрос «Почему?», но тетя в это время сказала:

– Вот, видишь, написано: «Московский авиационный институт». Это МАИ, так мы его называем. Здесь ты будешь переходить улицу. Сначала нужно посмотреть налево… – и тетя подробно проинструктировала меня, как пересечь Волоколамское шоссе, чтобы не попасть ни под машину, ни под трамвай.

Мы благополучно перешли улицу и вошли под арку огромного, как мне показалось, дома и через такую же арку вышли со двора и свернули направо.

– А вот и твоя школа, – весело сказала тетя и показала на кирпичное здание.

– Московская общеобразовательная женская школа № 149 – прочитала я на голубой вывеске.

Справа от этой вывески на жестяном круге был написан адрес школы: «Ул. Врубеля, д. 4».

Эта школа сильно отличалась от двух моих прежних школ. Она была четырехэтажной, с огромными окнами, большим залом и раздевалкой.

Мы вошли в кабинет директора школы – Комаровой Клавдии Михайловны, женщины очень строгой, как мне показалось. Я была в зеленом пальто и в новых ярко-красных зимних ботинках. Клавдия Михайловна удивилась, что новая ученица приехала из очень уж далеких от Москвы мест, но, увидев в дневнике за I четверть оценки, большинство из которых было «пятерками», отправила меня в 9 «Б» класс.

В этом классе я проучилась недолго. Из учителей успела запомнить лишь Ефросинью Петровну, учительницу по английскому языку. Ее урок был в нашем классе на третий день моей учебы в московской школе. Она вплыла в класс – довольно крупная, полноватая, особенно в нижней части тела, и, заметив новую ученицу, что-то произнесла, глядя на меня. Я сидела, подперев левой рукой щеку, и внимательно смотрела ей в лицо. Девочка, сидевшая за моей спиной, ткнула меня в спину. Я оглянулась:

– Ты чего?

– Отвечай! – сказала та шепотом.

– Что? – ответила я, недоумевая.

– Как тебя зовут!

Я встала и произнесла:

– Валя Погодина.

– А почему отвечаешь по-русски? – спросила учительница.

– Я по-английски не умею.

– А какой же ты язык изучала?

– Английский, но только первую четверть в этом году. Мы успели изучить только алфавит.

Ефросинья Петровна (ее имя я узнала из записки, которую вскоре передала мне сидевшая позади меня девочка) сделала «круглые» глаза:

– Где же ты, дорогая, училась?

– На прииске Огонек в Якутии – ответила я.

– Как же тебя приняли в московскую школу (она голосом усилила значение слова «московскую», выразительно взглянув на меня) с такой периферии? – почти возмущенно произнесла учительница.

Что такое «периферия» я не имела понятия. Вскоре последовал очередной толчок мне в спину, и та же девочка передала мне записку. Я осторожно развернула ее и прочитала: «На перемене подойди к Ефросинье Петровне и спроси, кого она тебе порекомендует репетитором».

Два последних слова были для меня «чужеземными», особенно слово «репетитор». На Огоньке мы «репетировали» стихи, песни, гимнастические упражнения к праздникам и даже целые спектакли.

Я сидела и зубрила про себя мудреную фразу: «Ефросинья Петровна, кого Вы мне порекомендуете репетитором?» Урок проходил мимо моего сознания. Девочки что-то отвечали по-английски, Ефросинья Петровна поправляла их тоже по-английски.

Со страхом я ожидала конца урока и, как только прозвенел звонок, подошла к учительскому столу и, запинаясь, произнесла ту самую фразу, страшно покраснев при этом. Сердце мое заколотилось в груди, готовое выпрыгнуть из нее.

А Ефросинья Петровна неожиданно дружелюбно ответила: «Хорошо, я поговорю с Ириной Ефимовной, может, она согласится позаниматься с тобой». Ирина Ефимовна сама подошла ко мне на следующий день и сказала, что будет заниматься со мной два раза в неделю по часу. И назвала тариф – двадцать рублей в час.

Никаких проблем не было у меня на уроках русского языка и литературы, математики, физики, истории. Но на первом же уроке по химии я поняла, что химию я знаю примерно так же, как английский язык. На Огоньке мы начали изучать химию во второй половине учебного года в 8 классе. За две четверти прогнали материал шестого и седьмого классов, а в девятом классе начали изучать программу восьмого класса. Учительнице, по всей видимости, по моему лицу было понятно, что я нахожусь в полном недоумении, о чем идет речь на уроках химии, и к доске она меня не вызывала.

Даже на уроках географии, которых и было-то всего лишь, кажется, по одному в неделю, у меня были свои трудности. Ответив домашнее задание, я не могла показать на карте то, что мне было предложено: месторождения медных руд в нашей стране. На Огоньке у нас была лишь карта полушарий Земли. На этом уроке я получила вторую в жизни «тройку». Первую получила в третьем классе. Нина Петровна Гроздова при всей ее любви ко мне как прилежной ученице с удовольствием влепила мне трояк за диктант, в котором я написала: «Старик седел на берегу и ловил рыбу».

Прошел первый месяц моей учебы в новой школе, он же оказался и концом второй четверти.

После зимних каникул через неделю учебы в школе я оказалась в институте Склифософского. Там глубокой ночью хирурги показали мне мой червеобразный отросток – аппендикс. Почему я оказалась в «Склифе» – непонятно.

В тот день, придя из школы, я села обедать с тетей Нюшей и Сережей. Тетя Нюша попросила передать ей чайник. Я протянула его через стол и вдруг охнула. «Ты что?» – спросила тетя Нюша. «Больно вот здесь», – и я показала, где больно.

Тетя Нюша немедленно повезла меня к хирургу в поликлинику, которая тогда находилась на площади Марины Расковой. Из этой поликлиники нас отвезли в Боткинскую больницу, а оттуда – уже под самый вечер – в Институт Склифосовского.

У меня и девочки-украинки Маши взяли кровь на анализ, сделали обеим косметическую подготовку к операции. Потом через некоторое время у Маши сделали забор крови повторно. «А у меня?» – спросила я. «А ты, наверное, домой поедешь», – ответила мне лаборантка. А еще через час-полтора в нашу небольшую палату вкатили каталку и предложили мне улечься на нее.

– Мне сказали недавно, что мне не будут делать операцию, – пыталась я восстановить истину.

– Ложись давай, не разговаривай! Докторам, наверно, виднее, кого оперировать. Лейкоцитоз у тебя высокий, – сердито сказала женщина в белом халате и добавила:

– Рубашку-то сними! Да не бойся, через три дня домой пойдешь, – уже миролюбиво сказала она.

И меня вкатили в операционную. Я впервые в жизни была в настоящей операционной. В два ряда стояли операционные столы с огромными лампами над ними, в которых отчетливо отражался живот оперируемого. Хирург и его ассистент, весело переговариваясь между собой, чем-то холодным намазали правую часть моего живота, сделали один укол, который напоминал пчелиный укус, а каждый последующий становился все менее ощутимым. Потом послышался скрип скальпеля и голос: «Кожица-то тоненькая, как на курчонке – сама ползет».

В это время в моем ряду, в двух столах правее от меня, кричала молодая женщина. Грудной женский голос пытался увещевать ее:

– Лена, как тебе не стыдно! Вон посмотри: девочке делают такую же операцию, как и тебе, а она лежит – улыбается. А тебе ведь 27 лет!

Лена повернула голову в мою сторону, сердито взглянула на меня и снова заорала благим матом.

На следующий день ко мне подошла няня и спросила: «Тебе утку дать?» Я утвердительно кивнула головой, т. к. уже видела, какой предмет в больнице называют «уткой». Эта «утка» простояла подо мной целые сутки безрезультатно.

При обходе женщина-доктор обнаружила, что у меня твердый и горячий живот. На ее вопросы я отрицательно мотала головой: нет, не было никакого «стула».

– А чего же ты молчишь? – сердилась на меня доктор, – на тот свет, что ли, захотела?

– А меня не чистили перед операцией, – ответила я.

– Как это – не чистили? Что ты болтаешь, такого не бывает!

Я рассказала, как собирались делать операцию моей соседке по палате, а увезли меня.

Доктор резко встала и ушла, но вскоре вернулась с катетром в руках. Через две-три минуты мне жить стало легче. «А чистить-то, видно, и нечего было: пообедать-то я не успела», – подумала я.

Еще через день мне разрешили вставать. Институт был переполнен больными. Я лежала в «красном уголке» хирургии, где разместили тридцать два человека послеоперационных больных. В первый же свой день, когда мне разрешили вставать и осторожно ходить, я познакомилась с двумя молодыми женщинами – Галинами. Одна из них была москвичка, а другая – из Украины, но жила уже в Москве восемь лет. С этой Галиной я познакомилась, когда потихоньку продвигаясь между близко стоявшими друг к другу кроватями, я увидела необычную картину. На одной из стоявших в глубине «красного уголка» кроватей молодая женщина пила компот, сначала набирая его в рот и подержав там две-три секунды, выливала в воронку, вставленную в резиновую трубку, уходившую к ней под рубашку. «Выпив» таким способом несколько глотков, остатки компота она вылила сразу в воронку. Я остановилась, как вкопанная, а женщина, улыбаясь, сказала:

– Вот мы и пообедали!

В моих глазах стоял немой вопрос «Почему?», и женщина показала мне грудь, которая была, как тельняшка – в полоску, но только из узких полосок кожи с неровными от рубцов краями – результат от многочисленных операций, которые пришлось перенести этой неунывающей женщине. По ее словам, в Склифо-совском ей сделали за восемь лет двадцать восемь операций! Я мысленно отсчитала от пятидесяти четырех восемь лет. Значит, беда с ней случилась в 1946 году.

Гале в тот роковой день исполнилось двадцать лет, и именно в тот день должна была быть ее свадьба.

Она прибежала с работы домой пораньше, в четыре вечера. Нужно было подготовить стол к свадьбе: сварить картошку, почистить селедку, сделать винегрет. От быстрой ходьбы ей захотелось пить. В это время мама Гали что-то торопливо стирала в большом алюминиевом тазу. Рядом на краю стола стояла эмалированная кружка с водой. Галя быстро поднесла кружку ко рту и сделала большой глоток под душераздирающий крик матери: в кружке был каустик!

В войну и в первые послевоенные годы каустик, концентрированную щелочь, использовали из-за отсутствия мыла при стирке белья.

В тот вечер вместо свадьбы Галя оказалась на больничной койке в районной больнице, откуда на следующий день ее доставили самолетом в Москву – в институт Склифосовского. У нее были обожжены гортань, пищевод, часть желудка и кожные покровы на грудной клетке. В тот день, когда я увидела Галю, ее готовили к очередной операции. В этот раз ей должны были сделать пищевод из отрезка ее тонкой кишки, а пользоваться им она начнет позднее, когда заживут рубцы. Тогда и компот Галя будет пить через рот, а не через фистулу в желудке.

А ее молодой человек, с которым не состоялась свадьба в тот злосчастный вечер, приехал через некоторое время к ней в Москву, устроился кочегаром в котельной, которая отапливала институт. Галя между операциями работала дворником. Между операциями и дочку родила. Жили они все трое при институте, в небольшой служебной комнате…

Я стояла и слушала Галю – молодую красивую женщину, рассказывавшую такую драматическую историю своих последних восьми лет, что даже мне, шестнадцатилетней, было понятно, какой здоровый и сильный дух сидит в этом жизнерадостном человеке. Я невольно сравнила ее с той Леной, ровесницей Гали, кричавшей в операционной, как будто ей голову отрезали, а не аппендикс.

В этот момент я увидела, как в открывшуюся дверь «красного уголка» входит женщина, похожая, как две капли воды, на мою маму. Женщина, поворачивая голову то влево, то вправо, вглядывалась в людей, лежавших на кроватях, пытаясь кого-то отыскать.

«Боже, так это ведь и в самом деле моя мама! Как же она сюда попала? Ведь к нам никого не пускают, у нас карантин», – подумала я, и, придерживая шов рукой, поковыляла ей навстречу.

Мы обнялись, обе прослезились, и она рассказала, что тетя Нюша прислала телеграмму о том, что мне сделали операцию.

– Как же тебя пропустили-то? Ведь у нас карантин из-за гриппа, – спросила я. Оказалось, что маме удалось пройти к главному врачу, который, не выдержав маминых слез, разрешил ей короткое свидание со мной.

Мама рассказала, что на зиму они – мой отец, она и мой младший брат, поселились в Горностаеве у своей бывшей соседки тети Клани Конновой. Отец уже начал работать кузнецом в совхозе «Индустрия», в котором работал с 1939 по 1945 гг. Недавно он ездил на лошади в деревню Зарудня, где продается дом. Он посмотрел его и решил купить дом на слом, перевести в Индустрию и поставить его на берегу Северки.

– Уже обещали и землю выделить под дом и огород – целых тридцать соток! – радостно сообщила мама.

Мама рассказала и о том, как они с отцом ездили в Гололобово, откуда был выслан отец в июле сорок восьмого года. Сначала они заехали в Коломну, в милицию, чтобы узнать, где им теперь следует жить после возвращения из ссылки, а, главное, нужно ли возвращаться в то село, откуда его выслал бывший приятель. Начальник милиции, бегло просмотрев документы отца, равнодушно буркнул:

– А где хочешь, там и живи…

У моих родителей отлегло от сердца: ни за какие коврижки им не хотелось возвращаться в Гололобово. Но, выйдя на улицу и затянувшись папиросным дымом, отец как-то необычно озорно и весело сказал:

– А давай все же махнем в Гололобово! С Тимониными по видаемся. Заодно надо бы увидеть и «Жидка». Вот, думаю, он обрадуется!

Мама начала было отговаривать отца от поездки. Она побаивалась встречи с бывшим председателем колхоза Иваном Алексеевичем Карцевым: в первые годы ссылки отец, подвыпив, грозился, что когда вернется из ссылки, убьет «Жидка».

И вот они подходят к Гололобову. За прошедших пять лет вроде ничего и не изменилось. Вот двухэтажный магазинчик на самом краю села со стороны Озерского шоссе, а рядом чайная. Отец предложил зайти в чайную, чтобы выпить сто граммов – для храбрости. Только они открыли дверь, первым, кого они встретили, был тот самый «Жидок». Иван Алексеевич занервничал, заюлил, как не раз позднее рассказывал отец.

– Ефимыч, это не я, не я тебя выслал! Это колхозники! – торопливо и негромко проговорил Иван Алексеевич, оглядываясь через плечо на посетителей чайной.

– Ну-ну… – усмехнулся отец, – колхозники, значит, виноваты… Мама попыталась напомнить Ивану Алексеевичу, как это было на самом деле, но отец остановил ее:

– Кончай, мать! Ему это на том свете зачтется! – и прошел к мужикам, сидевшим в чайной…

Мама пробыла у меня с полчаса.

– Ой, надоть идти, а то я просилась на минуточку, только посмотреть на тебя, – сказала она, пытаясь отыскать где-нибудь настенные часы.

Из окна я смотрела, как мама уходила от института, часто оборачиваясь, но не зная, откуда я могла бы видеть ее. Окно, из которого я наблюдала за мамой, закрывала одна из больших колонн парадного подъезда института. Она отходила все дальше, продолжая поворачиваться в сторону окон – в серых валенках с галошами, в бывшем моем полушубке и в старой пуховой шали, которую несколько лет тому назад изодрал в клочья Нуфка Тихомировых, когда я была у Милы на ее дне рождения…

Вторая Галя, с которой я познакомилась в «Склифе», была москвичкой. Она рассказала, что она – актриса, снималась в фильме «Свадьба с приданым». В дальнейшем я внимательно всматривалась в титры этого фильма, но фамилии Трифонова не обнаруживала. Возможно, она снималась в массовых сценах или у нее был актерский псевдоним, но роль веселой певуньи и плясуньи исполняла актриса с другой фамилией.

К Гале приходил ее муж – коренастый, молодой и хорошо одетый мужчина. Галя рассказывала, что ее муж – замминистра промышленности, тяжелой или легкой, не помню. Галя попала в институт с ножевым ранением под правую лопатку. Она после спектакля возвращалась домой поздно вечером. Жили они с мужем на четвертом этаже. Она начала подниматься уже на третий этаж, когда, оглянувшись, увидела, что ее нагоняет посторонний мужчина. Галя побежала по ступенькам вверх. Успела добежать до своей двери и нажать на кнопку звонка. Грабитель нанес ей удар в спину, но снять шубу с нее, видно, побоялся…

Через пять дней тетя Нюша забрала меня домой. Мы долго ехали трамваем, помнится, это был № 23.

На следующий день я потихоньку отправилась в школу, чтобы отнести справку об освобождении от учебы еще на неделю. В школе шел урок. Я отдала справку секретарю и направилась домой. Накануне был солнечный день, остатки снега на тротуарах и проезжей части Волоколамского шоссе подтаяли, а к вечеру образовавшиеся лужи превратились в мини-катки. Сегодня солнце решило отсидеться за плотными серыми облаками. Я шла осторожно, но мои ноги, обутые в новые ярко-красные зимние ботинки, разъезжались в разные стороны. Я перешагнула через две пары трамвайных рельсов и оказалась на Волоколамке, как раз напротив центрального входа в МАИ. Слева от меня ближайшая автомашина была около строящегося здания художественного училища им. Строганова, справа из-за угла, со стороны Ленинградского шоссе, выезжал оранжевый автобус. Когда я дошагала до середины шоссе, расстояние между мной и автобусом резко сократилось, я заторопилась и около самой бровки растянулась плашмя на живот.

Резко, пронзительно заскрипели тормоза автобуса. Выскочивший из него с перекошенным лицом водитель грязно выругался, схватил меня за правую руку и выкинул, как лягушку, на тротуар. Я еще раз шлепнулась об асфальт животом, но больше левой стороной. Проходившая мимо пожилая женщина, ругая и меня, и водителя, помогла мне встать, отряхнула и пошла в сторону развилки. Я поблагодарила ее вслед, и слезы, наконец, хлынули потоком. Шов, мне казалось, разошелся наверняка. «Хоть бы кишки не вывалились», – думала я со страхом. Шов был длиной в мою четверть. Видно, моя очень тонкая, без единой жиринки, кожа расползлась в обе стороны от скальпеля самопроизвольно. У всех моих знакомых мне людей, перенесших такую же операцию, шов был вдвое короче моего.

А тетя Нюша меня тоже по головке не погладила.

– Куда тебя понесло? – ворчливо сказала она, – справку отдают тогда, когда возвращаются после болезни, а не во время ее.

Но увидев, как мои глаза наполняются слезами, добавила мягче:

– Дорогу-то нужно переходить осторожно, когда машины далеко с обеих сторон. Куда тебе было спешить? Ведь это Москва!

Как-то так получилось, что я, поселившись у тети Нюши на время, осталась у нее надолго, с небольшим перерывом – до моего замужества. Вся моя юность прошла в семье Деевых тети Нюши и дяди Яши. Дядя Яша был добрейшим человеком. Он относился ко мне, как к своему ребенку.

– Валь, дочка, – именно так он обычно обращался ко мне. Он всегда был моим сторонником во всех ситуациях. Главой семьи была, конечно, моя тетя.

Дядя Яша нередко возвращался с работы «веселеньким», и иногда, раздевшись до нижнего белья, садился за стол, запускал обе немытые руки в волосы и никак не соглашался начать умываться.

Все удобства тогда были в жилой комнате. Голову вымыть, ночью сходить по малой нужде, ноги ополоснуть перед сном – все делалось в этой комнате. Здесь же стояла и узкая высокая печка из кирпича. Ее топили в холодное время года дровами. Еда готовилась, в основном, на кухне – на примусах, заправляемых бензином, на керосинках и керогазах.

До 1960 г. мои родные, у которых я поселилась на время, жили в двухэтажном бараке. На каждом этаже с торцевых сторон барака находилось по пять одинаковых комнат с большим окном и такого же размера шестая комната, приспособленная под общую кухню. Слева от входа на кухню размещалась большая раковина с двумя кранами. Вдоль стен стояли индивидуальные столы с примусами, керосинками и керогазами, а у окна находился большой деревянный ларь с крышкой. Что в нем хранили, не помню.

Жильцы по очереди поддерживали порядок на кухне и в общем коридоре. В субботу вечером дежурившая семья тщательно мыла деревянный некрашеный пол и красила его яркой желто-оранжевой сухой краской, разведенной в небольшом количестве воды. Кухня предназначалась для готовки пищи и мытья посуды. Столы не захламлялись. Когда готовили сразу на нескольких примусах, в кухне стоял такой шум от них, как от современной газосварки.

В моей памяти больше всего сохранилась картина, которую можно было увидеть на кухне только в позднее время: стоило только включить свет, как на ярком полу обнаруживалось великое множество черных тараканов! Через несколько мгновений они исчезали, как их и не бывало. Ни до Москвы, ни позднее, ни на юге, ни на севере – нигде мне не доводилось встречать таких монстров. По словам жильцов, они были неистребимы!

Я отвлеклась от дяди Яши. Так вот, когда сильно подвыпивший спиртного, дядя Яша усаживался за стол и запускал немытые руки в волосы, терпение моей тети истощалось. Она подтаскивала табуретку и таз с водой к нему поближе и начинала принудительное омовение, одной рукой наклоняя голову мужа над тазом, а другой поливая из коричневого эмалированного кофейника. Тетя Нюша намыливала супругу голову, энергично вспенивала шевелюру, не щадя и кожу головы. Дядька крепко держался руками за края большого таза, возмущался, приговаривая:

– Анна, черт, потише, голову оторвешь!

Мыльная вода попадала ему в рот, он яростно отплевывался… А тетке моей, мне казалось, даже нравилось проводить эту довольно часто повторявшуюся процедуру. Когда дядя Яша пытался приподнять голову вверх, тетя Нюша быстро восстанавливала исходное положение, энергично толкая левой рукой его голову. В этом же тазу отмывались руки и ноги дядьки, затем все споласкивалось – «клиент» становился чистым с головы до пят.

Тетя Нюша была хозяйкой превосходной: чистоплотная, умелая, рачительная. Ежегодно выращивала к зиме поросенка, у нее были куры, небольшой огородик за сарайчиком, спускавшийся к насыпи окружной железной дороги, проходившей по западной окраине Москвы.

В те вечера, когда дядя Яша приходил домой «навеселе», он каждый раз входил в комнату, подняв средний палец правой руки вверх (указательный был срезан осколком снаряда на фронте в 1943 году) и, улыбаясь, приговаривал непослушными губами: «Тише-тише!» Это «тише-тише» продолжалось до тех пор, пока тетя Нюша не разует и не разденет его. И каждый раз все шло по одному и тому же сценарию.

Дядя Яша работал шофером в тресте благоустройства Ленинградского района, позднее стал дежурным механиком, выпускавшим уборочные автомашины на работу.

Отец дяди Яши – Федор Нилыч Деев – много лет проработал в Малом театре обивщиком мебели. В начале тридцатых годов двадцатилетний старший сын Яков стал помогать отцу в театре ремонтировать мягкую мебель. В семье Федора Нилыча было три сына: Яков, Иван и Борис – все родом из деревни Васьково Малинского района Московской области, из той самой деревни, в которой родились и рано остались круглыми сиротами три девочки: четырехлетняя Настя, моя будущая мама, и две ее сестры Ольга и Анна.

Через три года Яков женился на средней из сестер – Анне Шевелкиной. Молодую жену Яков привел к родителям и своим уже взрослым двум братьям. Вся семья размещалась в двух смежных комнатках барака в районе, где позднее появилась станция метро «Войковская». Когда через год у Якова и Анны (Нюры) родилась дочка Нина, первой ее «кроваткой» был выдвигавшийся из старого комода средний ящик.

В двухэтажный барак семья дяди Яши въехала, когда он, окончив курсы шоферов, начал работать в тресте очистки, как он назывался поначалу. С торцов этого барака были пристроены деревянные лестницы с перилами, заканчивавшиеся перед маленькой крытой площадочкой и входной дверью второго этажа. Главное «удобство» находилось справа от барака на расстоянии десяти метров. На левой двери дощатого строения красовалась буква «Ж», на правой – «М».

Барак располагался среди сосен. С юго-западной стороны окна выходили на окружную железную дорогу, но редко проходившие мимо грузовые поезда особенно не беспокоили жильцов барака.

В описываемое время соседями по общей кухне у моих родственников была семья Колотевых – дядя Ваня, тетя Дина и их дочь Люда. Мать и дочь – яркие натуральные блондинки, все члены семьи – высокого роста. Их дверь была напротив нашей на расстоянии одного метра.

Справа от Деевых жила тетя Поля Архипова с дочерью Ниной, старшеклассницей, и своим младшим братом – рыжим Петькой. Петька по возрасту больше годился тете Поле в сыновья. На вид он был чуть постарше Нины. Тетя Поля работала дворником, Петька – рабочим на заводе. Нина, кроме средней общеобразовательной школы, училась еще и в музыкальной по классу виолончели. Тонкие стены барака позволяли всем соседям быть в курсе музыкальных успехов Нины.

Моя тетя и соседка Полина не жаловали друг друга. Улыбка на лице у тети Поли никогда не появлялась, по крайней мере, на кухне. Ее дочка выросла в неглупую девушку, поступила в МАИ, но была очень чопорной, ходила всегда с высоко поднятым подбородком, отчего казалось, что она смотрит на всех свысока. Петька был вполне нормальным соседом, но на кухне он почти не появлялся.

Еще две семьи жили рядом с входной дверью в коммуналку. Слева – дядя Гриша и тетя Тамара Пашковы. Дядя Гриша женился поздно на своей землячке из Смоленщины, которая была на восемнадцать лет моложе его. Дядя Гриша был малоразговорчивым, на вид угрюмым. Зато тетя Тамара с лихвой перекрывала этот недостаток своего мужа: она всегда была улыбающейся, приветливой, дружелюбной. Пашковы были долго бездетны и, всем на удивление, родили себе сына, когда тетя Тамара приближалась к своему пятидесятилетию, а дядя Гриша – к семидесятилетнему юбилею. Дядя Гриша прожил еще с десяток лет, а тетя Тамара жива до сих пор. Сын Игорь вырос здоровым и симпатичным, но, к сожалению, рано пристрастился к алкоголю.

Напротив Пашковых жила семья Серовых. Когда я поселилась у тети Нюши, вскоре узнала, что мать Серовых – душевнобольная женщина, надорвавшая свое здоровье, оставшись с тремя маленькими детьми, когда погиб ее муж в первые дни войны.

Старшей дочери Рае в конце 1953 г. было около двадцати лет, средней, Тамаре, лет шестнадцать-семнадцать, а Володя был чуть моложе меня. В начале войны каждому из них было на двенадцать лет меньше. Как росли эти дети, не знаю. При мне они не раз привозили маму домой и отвозили обратно в больницу, когда ей становилось хуже. Старшая Рая, худенькая, с множеством мелких темных родинок на лице, сильно заикающаяся, была в семье вместо матери. Тамара и Володя были достаточно упитанными и на вид ухоженными. Возможно, дети, подрастая, учились ухаживать за собой сами. У ребят были коньки, велосипед, на котором Вовка по весне катал меня на раме вдоль железной дороги.

Вернусь снова к первым дням моего пребывания в новой школе в новом классе. С 1 февраля я продолжила учебу, прерванную из-за операции. В один из дней классный руководитель сказала, что мне нужно сообщить родителям, чтобы кто-нибудь из них пришел в школу. Мне пришлось рассказать, что я живу у тети, а мои родители находятся в Коломенском районе – в ста километрах от Москвы. Классный руководитель как-то очень официально повторила, что ей необходимо встретиться именно с родителями.

Я гадала, зачем понадобились мои родители. «Скорее всего, думала я, – меня хотят отправить из московской школы по месту жительства родителей». Маму снова вызвали телеграммой. В школе ей сказали, что, несмотря на то, что я старательная и способная ученица, но у меня пропущена целая четверть и иностранный язык отсутствует как предмет. Далее маме сообщили, что год выпуска нашего класс – 1955, станет годом, когда впервые будут введены конкурсные экзамены при поступлении в вуз. «Вашей дочери будет трудно участвовать в конкурсных экзаменах, – убеждали мою почти совсем неграмотную маму педагоги, – поэтому ее следует перевести классом ниже, т. е. в восьмой класс».

Мама вопросительно посмотрела на меня. Я пожала плечами, хотя понимала, что я действительно в этом учебном году почти и не училась. Половину сентября мы убирали в подсобном хозяйстве прииска овощи (турнепс, капусту, картофель). В октябре больше десяти дней проболела ангиной. Весь ноябрь ушел на дорогу от Огонька до Москвы. А тут еще химия и английский язык в зачаточном состоянии.

Вечером я написала Миле и Олегу письма, в которых сообщила, что в школе мне предложили перейти в восьмой класс, а через день я стала новенькой в «стареньком» для меня классе. Недели через две пришла радиограмма от Олега, посланная его мамой – радисткой прииска. В ней было написано: «Оставайся лучше в девятом классе тчк Твои одноклассники тчк». Я в это время уже полностью адаптировалась в новом коллективе восьмиклассников. С первых же дней я расслабилась: учиться мне стало легко и приятно.

Через два месяца репетитор по английскому языку объявила мне, что больше не будет заниматься со мной, так как в 8-х и 9-х классах отменены экзамены по иностранному языку. Рахиль Борисовна, моя теперешняя «англичанка», не вызывала меня к доске почти до конца года, зная, что со мной занимается Ирина Ефимовна, Она со спокойной совестью выставила мне годовую «четверку». Я к этому времени научилась читать, переводить со словарем и выполнять письменные упражнения. На уроках, сидя на первой парте первого от окон ряда, я подсказывала всем, у кого были трудности у доски. Рахиль Борисовна спокойно относилась к подсказкам, наверное, потому, что они тоже приносят пользу – и тому, кто подсказывает, и тому, кто повторяет подсказку. А, может, просто не слышала и не видела их: на ее уроках в классе всегда был легкий шумок.

Единственным предметом, доставлявшим мне неприятности в новом классе, была химия, но и Роза Наумовна выставила мне годовую «четверку».

К новым для меня географически картам я привыкла, тем более, что географию нам преподавала добрейшая и интеллигентнейшая Екатерина Александровна Гуськова, наша классная руководительница.

С физикой у меня все было в порядке. Все, что заложил нам в головы Виктор Андреевич Кайрис на Огоньке, все сохранилось в моей памяти. Да и Анна Григорьевна, преподававшая нам физику, не давала нам расслабиться на ее уроках.

А математику у нас преподавала Любовь Иосифовна. Я проучилась у нее всего четыре месяца, а запомнила ее на всю жизнь. И больше всего запомнила потому, что она, когда вызывала к доске Зою Козлову, смотрела на неё влюбленными глазами и почти каждый раз, ставя ей «пятерку», приговаривала: «Светлая ты моя головушка!»

Первого сентября 1954 г. мы узнали, что Любовь Иосифовна летом скончалась от сердечного приступа в возрасте пятидесяти четырех лет. Заменить ее в школе было некем. Она была математиком от бога…

Зато по русскому языку и литературе нашему классу, так же, как и параллельному 8 «В», повезло по-настоящему: у нас была Елизавета Моисеевна Орловская, лучшая учительница школы. И историк у нас был великолепный, к тому же молодой и очень симпатичный.

Учебный год я закончила вполне успешно. Не было ни одного школьного дня, когда я могла бы себя почувствовать в классе и школе некомфортно. Буквально все учителя нравились мне. Мне ни разу не пришла в голову мысль, что кто-то из учителей или одноклассниц может подумать, что я тупая, иначе как объяснить, что меня среди учебного года перевели из девятого в восьмой класс? Скорее всего, моих новых одноклассников да и учителей хорошо подготовила наша деликатная Екатерина Александровна, называвшая всех нас только на «Вы», чтобы все с пониманием отнеслись ко мне.

В классе я оказалась старше всех на год, а некоторые мои одноклассники были моложе на полтора – два года, все, кроме Тани Довбни. Она тоже была с тридцать седьмого года. Очень скоро обозначились мои первые подружки из ближайших соседей по партам. С Галей Буравцевой я сидела за одной партой. Лена Попова и Таня Телина сидели за нами на второй парте – обе умные и прилежные. С Таней Довбней мы ходили из школы домой одной дорогой до трамвайной остановки «Улица Панфилова» и расходились в разные стороны: Таня – в Покровское-Стрешнево, я – направо в Большой Ново-Коптевский проезд. Сблизилась я с Ритой Бурштейн – энергичной, напористой, активной девочкой, сильной физически. Она сидела в нашем ряду на предпоследней парте около окна.

На переменах Рита подходила ко мне, о чем-то расспрашивала, приглашала пойти погулять в коридоре. Однажды она пригласила меня зайти к ней домой после уроков. Рита жила на шестом этаже в угловой квартире с видом на Ленинградское шоссе. Она рассказала, как осенью 1941 года, во время ночного налета немецких бомбардировщиков от авиационной бомбы пострадал именно их угол дома № 7/13, расположенного вблизи развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе – напротив МАИ.

Строгая Клавдия Михайловна Комарова, директор школы, требовала от учениц соблюдения порядка и дисциплины в школе. Девочки были обязаны быть аккуратно причесаны и одеты. Волосы должны были быть заплетенными в косы с лентами только темного цвета – черного и коричневого. И лишь Рите Бурштейн удалось отстоять право собирать густые и недлинные волосы в «хвост», завязывая его темно-синим бантом. Она была норовистая, как мустанг, нередко оговаривалась, вступая в короткие пререкания с учителями, но не со всеми.

Девочкам, даже десятиклассницам, строго-настрого запрещалось носить в школе капроновые чулки, которые тогда только-только входили в моду.

Вскоре я стала выделять в классе двух девочек – Милу Арцимович и Люсю Львову. Явно, это были отличницы, причем круглые отличницы, но Люся отличалась от Милы четкой, выразительной речью, а Мила сильно заикалась, и слушать ее было очень трудно. Поневоле хотелось, чтобы Мила поскорее выговорила очередное «застрявшее» у нее слово. Но ее правильные и грамотные ответы учителя не могли оценить иначе, как на «отлично», хотя сами слушали с большим напряжением и нетерпением. От своих соседок по партам я узнала, что у Милы отец – известный ученый, академик, и что Милу привозит в школу личный шофер отца на «Победе», самой престижной отечественной марке легковых автомобилей в начале пятидесятых.