Читать книгу Хибакуша - Валерий Петков - Страница 2

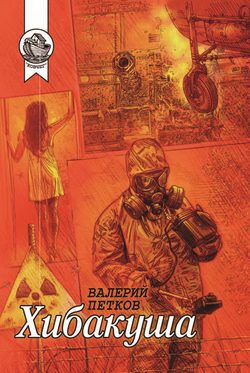

Хибакуша

ОглавлениеМеждусобойчик на работе по случаю Дня Победы затянулся.

Домой заявился в седьмом часу и конечно же получил нагоняй. Потом расчмокались, жена поморщилась, перегар уловила, жидкая пудра блеснула неровным слоем на крыльях носа. Смолчала, но всем своим видом дала понять, что осуждает.

Дочь стала прыгать на руки от радости, вертелась маленькой обезьянкой, смеялась.

Я тоже был рад, смеялся громко, до слез, в сторону дышать старался, но что-то мешало окончательно расслабиться и быть вместе с семьей.

Квартира новая, кооперативная, всего-то два года как въехали, отшумели несколько новоселий, еще не надоела, было и что-то недоделанное, но именно сегодня меня не тянуло домой, как в другие дни. Потому и задержался, хотя знал, что жена ждет, собирается.

Все уже было приготовлено, через десять минут я взялся за ручку, чтобы открыть дверь и выйти. Жена в новом сарафане «Монтана» цвета болотной травы, фирменные лейблы на всевозможных местах красуются – целый мой оклад моряку загранки на него «спалили». Сегодня – первый выход, повертелась – мол, как, глазоньками похлопала вверх-вниз для эффекта. Дочка в клетчатой юбочке – бордовой с темными полосами, кофточка с рюшами, колготки белые с двумя бомбошками у колен, косички тугие заплетены… Коленочки смешные, обцарапанные, но чистые и темнее, чем ножки, может, оттого, что торчат и ближе к солнцу?

Я загляделся на них, улыбнулся:

– Страшная сила – красота! Просто разрушительный термояд! – сделал огромные глаза.

Раздался долгий звонок в дверь. Мы с женой вздрогнули вместе, переглянулись – кто же это мог быть?

На пороге стояли двое мужчин. Рубахи светлые навыпуск, льняные, карманчики по бокам, у пояса. Странные, как с женской кофты, пристроченные крупным стежком, воротнички отложные, какие-то веточки вышиты по уголкам. Что-то старушечье было в этом странном фасоне мужских рубашек.

У одного рубашка желтого цвета, у другого в голубую, едва различимую крупную клетку. При несхожести фигур оба смотрелись почти одинаково. Явно отставные военные. Отвыкли за многие годы от каждодневной «гражданки». Кисти рук темные, клинышком загар на груди.

– Здравствуйте.

– Здрассьте, – засмеялась дочь.

– Петраков Владимир Викторович? – достал из дерматиновой коричневой папки бумажку тот, что был поближе, с серебряной густой шевелюрой, слегка полноватый.

– Это я. Вы проходите. Через порог общаться – плохая примета. Что случилось? На нас напала Дания?

– Ничего особенного, – ответил первый без улыбки.

– О! – заулыбался второй из коридора. – Да вы еще и в приметы верите!

Шагнули вперед и оказались в прихожей.

– Вам повесточка. Срочно надо поменять мобилизационное предписание. Офицерам запаса персонально разносим. Остальным – в почтовый ящик. Уж извините – учения, всем одни неудобства… Временные, знаете ли.

«Повесточка» – словцо, уменьшенное суффиксом, красная полоса наискосок – насторожили.

Я знал, что, получив такую повестку, надо немедленно явиться в военкомат.

– Чего так срочно-то? – с тревогой спросила жена. – Все-таки праздники как-никак.

– Это недолгая процедура, уверяю вас. Одну бумажку вынут, другую вклеят в военный билет. Формальность. Семь минут делов-то. – Первый руками показал, как это сделают, а сказал равнодушно второй, пониже ростом, глаза темные, худощавый, наэлектризованный, глаза отвел в сторону, словно бы ему уже надоело объяснять и показывать в который раз такое простое дело. – Вот тут распишитесь в получении.

Подтиснул листок, ткнул в нужную строку.

– Я бы посоветовал сегодня этот вопрос закрыть, потому что после праздника будет в военкомате настоящее столпотворение. Большие учения, на уровне Прибалтийского округа, – строго глянул первый. – Вам же спокойнее.

Вроде бы и не приказал, но акцент сделал.

Я взял в руки повестку, рассмотрел ее, но ничего интересного не увидел. Сложил, сунул в карман рубашки.

Сходил в большую комнату, достал из секретера военный билет. Вернулся. Квартиру оглядел перед тем, как на ключ закрыть. Такой она вдруг показалась сейчас большой, уютной, но в мгновение ставшей чужой, и именно сейчас мне совсем расхотелось уходить. Даже к тестю, к праздничному накрытому столу. Лечь на диван и валять дурака у себя дома.

Задело внутри неприятно.

«Что-то я перемудрил с нетрезвой-то головы», – грустно подумал и вытер лоб.

– Ну, что ты там закопался? – спросила жена.

Мы вместе спустились в лифте, дочка пряталась за спину жены, на суровых дяденек поглядывала.

А дяденьки пошли к соседнему подъезду плечом к плечу. Молча, сосредоточенно, и только привычно поймали шаг под левую ногу, плечи распрямили, сами того не замечая. «Двое из ларца». Со стороны забавно, но не смешно, а немного страшновато отчего-то.

Что-то было зловещее в этой суровой, решительной поступи.

Мы с женой до перекрестка молча дотопали, дочка между нами, держала за руки, снизу вверх посматривала то на маму, то на папу. Родной человечек, повисеть норовила, покачаться на руках, пригибая родителей к себе, смеялась.

– Ну что? Сгоняю, может быть… наскоряк? – спросил жену. Похлопал рукой по карману под курткой, где военный билет лежал.

Она уткнулась лицом мне в грудь, руки на плечи положила, обреченно, тихо всхлипнула, почти неслышно. Это движение поразило меня и расстроило окончательно. Потом заплакала молча, по-настоящему, слезы из глаз брызнули.

– Да я и впрямь быстро! Чего тут – пять остановок туда да шесть назад. И сразу к вам… к столу. На штрафную рюмаху…

Стало невыносимо больно стоять перед женой, надо было что-то сделать сейчас, стряхнуть оцепенение целого дня, вырваться из непроходящего сонного гипноза, утвердиться… в чем?

– Мам, ты чего? – захныкала дочь, прижалась к коленкам, сарафан новый потемнел от слез, бант несуразный торчал, головы не видно, косицы снизу круглятся. – Вы что, с папой поразругались, да?

– Нет, доча, мы с мамой не ссоримся. И даже не собираемся ссориться вообще! Впредь! На пятьдесят лет вперед! – Ну, не реви, – смахнула крупные слезы жена, – папа скоро вернется, приедет к дедушке. А мы его там будем ждать. И снова будем все вместе.

Троллейбус с перекрестка тронулся к остановке.

Я резко рванул, влетел запыханный, даже собственный перегар уловил в пустом салоне.

Закачало меня, понесло, будто на гребне волны, вскидывая на неровностях асфальта, по обезлюдевшему городу.

Успел.

Оглянулся.

Жена крепко держала дочь за ручку, а та головенку наклонила, словно к чему-то прислушивалась, смотрят вслед внимательно и растерянно. Пустынная улица. Светофор мигает бесполезно, с тупым постоянством, перед свободным перекрестком.

Сглотнул, покарябало наждаком сухое горло.

«Который час?» – глянул на пустое запястье.

Часы забыл в ванной, когда мыл руки после прихода домой.

Отвернулся к кабине водителя, полез за талончиком в карман. Вдруг увидел в руках складной зонтик.

Зачем? Когда он оказался у меня в руках? И почему жена этого не заметила, не сделала по обыкновению замечания? Сунул с досадой под мышку, и неожиданно получилось больно и обидно.

«Членовредитель!» – подумал про себя зло.

* * *

…Перед военкоматом большущая толпа перекрыла неширокую улочку. Гул, волнение, постоянное движение людей. Мелькают встревоженные женские лица, грустные, заплаканные. Военный билет изучили, внутрь запустили через вертушку. Дворик небольшой. Забор каменный, похож на восточный дувал.

Регистрировали на вахте и больше уже никуда не выпускали. Накапливали на заднем дворе военкомата, за высоким белым забором, преодолеть который было немыслимо, даже встав на плечи какого-нибудь доброхота. Впрочем, мыслей таких и не было у меня, а скорее так – по мальчишеской привычке оценил высоту забора.

Все мы родом из детства.

Незаметно стемнело. Тогда нас провели в вестибюль, потом в длинный коридор на втором этаже, построили, списки вновь проверили, в который уже раз.

Решетки на окнах – обратил внимание, хотя и не высоко. Почему подумал об этом?

Потом сразу загрузили в старенький пазик. Автобус бойко побежал по пустынному городу, выскочил на окраину, на берег большого озера, обогнул его, мимо каких-то дачных домиков, в полк гражданской обороны.

Я бывал здесь однажды на трехдневных курсах «Выстрел» как офицер запаса. Тогда кого-то то и дело ждали, время шло, занятий не было, сидели в классе, смеялись, много курили, валяли дурака откровенно.

Так и не поняли смысла тех сборов.

Для «галочки», но с сохранением средней зарплаты по месту работы.

Запасников было много, даже стояли в проходе. Толком никто ничего не знал. Говорили, что начинаются окружные учения, будут большая «война» и маневры, приедет министр обороны, даже не один, а дружественные страны соцлагеря тоже пришлют своих наблюдателей – маршалов и генералов.

Пьяных не было. Несколько человек в канун праздника были слегка выпивши, но многие пришли с повестками сразу после работы, чтобы поскорее уладить формальности, как и обещали гонцы, и три праздничных дня провести спокойно, не отпрашиваясь потом с работы. Видно, вербовщики были опытные, многих уговорили это сделать сейчас.

Народ был разный. По возрасту около и после тридцати. Тех, что постарше, было не много, но они сразу выделялись полным отсутствием выправки и вислыми подушками мирных животов. Хотелось глянуть им на ноги – может быть, там домашние тапки?

Был поздний вечер, но в части наблюдались большое движение, суета, окна штаба светились ярко-желтым светом в холодноватом воздухе первых майских дней. Потом и он исчез за плотной светомаскировкой кабинетов.

Фонарики замелькали светляками тут и там, словно следопыты укладывались на ночлег в вигвамы из хвои.

Приехавших первым делом построили, занесли в списки и отпустили к полковой курилке – большая бочка, врытая в землю, лавочки полукругом, проход со стороны штаба и беспрестанно мелькающая дверь, люди в форме снуют туда и обратно.

Курили много, слонялись, чего-то ждали, начали как-то знакомиться, негромко переговаривались, вспоминали срочную службу – как не вспомнить! И крутились эти разговоры вокруг прежних «подвигов», лихих самоволок с «телочками», «гауптической» вахты. Одним словом, вокруг приятных воспоминаний, теперь же, по прошествии времени – остроумных от собственной находчивости и веселых. Гусарских даже. Как анекдоты или истории в случайной компании рассказывают – примерно так.

В бочке вяло тлели обрывки каких-то бумаг. Огонь лизал края толстых пачек, едкий дым лез в глаза, меняя направление.

Лица снизу резкими бликами коротко от центра подергивались, искажались странной мимикой, меняли выражение, становились другими. Даже и не по-военному, скорее по-походному все это смотрелось.

В полумраке и дальше, в темноте высоких сосен, мелькали беспокойные тени.

Ясности не было, и атмосфера становилась тревожной.

Но странное дело, я вдруг успокоился. Так бывает, когда глянешь на дорогу, увидишь, как далеко она может завести, и понимаешь, что единственная возможность ее пройти – принять такой, какая она есть: все ее ухабы, рытвины. Ведь другой-то нет.

– Обещали обмундировать с вечера, – чей-то голос из полумрака.

– Кормить сегодня будут? Чего-то голодно. Только на стол глянул, слюни пустил, а тут под белые ручки и вывели! Страна в опасности, блин!

– Да, обещали. Списки утрясут, поставят на все виды довольствия и поведут.

– Н-да. На все виды удовольствия.

– Удовольствия закончились! Забудьте о них! Хана, ребята! Ох, чую, жопа подкралась, бойцы! Размером с это озеро. Новости кто смотрел? Че там, в стране? Какая политическая обстановка?

Оказалось, что смотрели многие, но ничего не высмотрели.

Озеро серебрилось в лунном свете внизу, между высоченных сосновых стволов, забор под бугром не мешал любоваться этой картиной. Переплыть этот рубеж было невозможно, да и солнце майское воду еще не прогрело. Этот вариант отмели сразу. Красоту не замечали. Лес и лес!

Ночь. Одна радость – короткая в мае. Может быть, грядущий день принесет ясность? Конечно! Да кто же знает – не лучше ли эту ночь продлить подольше. Вдруг она – невеселая, последняя?

– Ты не паникуй, братан! Хорошо, что не в зиму призвали. Я как-то попал на сорок пять суток! Целый день в снегу барахтаемся, промокнем до трусов. В палатках колотун, толком не просушиться… пайка застывает мгновенно. Буржуек наставили, вокруг портянки поразвесили, дневальный… чудило, уснул! Так палатка как порох – за три секунды полыхнула, и не стало палаточки на двадцать бойцов. Еле успели выскочить в кальсонах… Как Зоя Космодемьянская. – Засмеялся неожиданно: – По снегу босиком драпанули! А к лету-то ништяк! Прокантуемся незаметно… Грибы да ягоды… Отоспимся, нагуляем брюхо к зиме!

– До лета еще месяц.

– А все равно не зима!

Повздыхали. Приумолкли, каждый со своими мыслями, переживаниями, наедине с неизвестностью, переполненные горьким табачным дымом.

В часть продолжали подвозить все новые и новые партии запасников. Глубокой ночью построили на полковом плацу, еще раз списки сверили. Кого-то уже недосчитались, потому что приписной состав по ведомству военкомата был самый свежий, а в часть давно никого не привлекали на сборы. Была неразбериха, несмотря на неторопкую дотошность военных и кажущуюся основательность.

Поротно повели переодеваться. Выдали каждому по вещмешку. Там все необходимое для каждого. «Гражданку» в мешок сложили, сдали в специальную каптерку. Взамен – жетончик с номером, таким же, как на мешке, чтоб забрать потом, не перепутать по возвращении. Сержант оценивал с одного взгляда, цепко глазами пробегал, вписывал в журнал ФИО, в кучу позади себя метал не глядя. Приличная уже куча поднабралась.

И он на вершине этой кучи. Гордый и важный. Каптенармус в цейхгаузе! Только слов он таких и не знает вовсе. Прикидывает, сержант-жлобяра, что бы стянуть получше к дембелю, да и выкроить на этом, поделиться удачно с такими, как и он, жлобами!

– Гляди – шея голая, как у стервятника, чтобы башку в жопу жертве удобней засовывать и пировать, объедаясь вкусной требухой… – тихо сзади сказали.

– А я думаю – че у них шея такая голая! – удивился кто-то в ответ.

Я отвернулся, слишком явственно все это представил.

Деньги оставляли при себе – купить пасту, щетку, материал для подшивки подворотничков.

Баня холодная, скорее покойницкая, просто чтобы на улице не переобмундировываться.

Больше свою любимую синюю ветровку я так и не увижу.

И джинсы, и рубашку – тоже. Да и зонтик. Удобный, компактный – привыкаешь к вещам.

После возвращения будет в этой каптерке полный бедлам развороченной, разворованной гражданской одежонки. Жалкой, никчемной, истоптанной кирзачами. Горы ее на полу, вокруг пустые полки деревянные и где-то далеко – сержант-мародер с друзьями-дембелями. Но той ночью все это смотрелось солидно, с бирочками, организованно.

И с кого – спрос?

* * * Стояли в строю, переговаривались сперва тихо, потом гул стал нарастать, говорили уже в полный голос, командирам в центре плаца было трудно сосредоточиться, тогда оттуда доносилось зычное:

– По-олк, рывня-я-я-йссс! Мир-рна!

Поворачивали головы направо, ненадолго становилось тихо, но вскоре все опять повторялось. Несерьезно, как на школьной линейке.

Форма, старая, лежалая и сильно мятая, пахла затхлостью, плесенью. Темно-зеленая, почти черная, галифе широченные, противогаз в карман сунешь, и незаметно будет со стороны. Новенькие портянки, белоснежные, мягонькие по-домашнему, как детские пеленки, кирзовые сапоги – подошва какая-то странная, словно старые шины после наварки, заусенцы торчат отовсюду усами рыбы с плоской мордой, так и хочется их пощипать, удалить.

– Вопросы есть?

– Разрешите обратиться?

– Обращайтесь.

– Можно идти домой?

– Отставить! Почему вопрос?

– Меня не назвали.

– Как фамилия?

– Петраков Владимир Викторович, лейтенант запаса. ВУС номер…

– Сейчас уточним. Ах да! Вот! Нашел! Идете в распоряжение капитана Бармина. Рота РХР.

* * *

Выдали матрацы, подушки твердокаменные, с плотными кулаками старой ваты внутри свободного пространства грязноватой полосатой ткани.

Одеяла. Синие, с тонкими белыми полосками по низу, линючие. Ворс скатывался скрутками, липли они к форме мелким репейником, даже с сапог их было не отклеить, и казалось, что от них вовсе не избавиться. Вот такая весенняя линька синих одеял.

– А где же пугающее слово «ноги»? – поинтересовался какой-то остряк, поворачивая на свету облезлое одеяло. – Тут… это – хорош мне умничать! И так от вас калган вспухает! – заорал сержант.

Морда красная, изрытая старыми прыщами, как передовая окопами.

Серая картофельная масса под названием пюре, по виду – подмоченный цемент, небольшими кучками из котлов переместилась в миски алюминиевые и по большей части так там и осталась.

Ели в основном разваренную рыбу, шкурку с перхотью чешуи убирали. Подгорченная сластинка черного хлеба – давно не ел. Чай с белым хлебом.

Коричневый такой чай. Сорт называется «Пыль грузинских дорог». Язык сразу деревенеет, кору дубовую, что ли, в чан натолкали, но сейчас – вкусно. И просто пить уже хотелось, вдохнуть горячего аромата, хоть и банным веником, лиственной прелью отдает слегка. Шли за добавкой и наливали без ограничений.

Асфальтовая дорожка вела по темному лесу в сторону от штаба. Впереди мелькал костерок небольшой. Странная толпа, накрывшись матрасами, передвигалась по ночному лесу. Приглушенные голоса.

Пламя распластывало косые разрывы темных теней, аспидные капюшоны раскрывало или сдирало шкуру с фантастического зверя, трепетало невесомыми перепонками летучего дракона или огромными крылами ангела ночного – лика не видно.

Я поднял голову. В светящейся пыли колючего света были видны мелкие точки звезд. Они переливались, искрились зернышками сахарного песка на черном небе.

Кто-то промчался от звезды к звезде, пыль поднял. Пока уляжется. Под ногами сплошная темнота, ступать надо было осторожно. Черника вбирает этот мрак по ночам, делает его вкусным, таинственным, нежным и хрупким.

Глубоко вдохнул чистый, холодный воздух леса. В темноте красивыми, стройными рядами располагались палатки. Они были установлены на сколоченные квадратами настилы. Доски серые в темноте, из палаточного нутра виднеются, долго, видать, ждали своего часа. Их развернуло кривыми пропеллерами, концы некоторых своевольно вытянули гвозди из брусков. Между высоких сосен прокопаны канавки, дорожки присыпаны веселым песочком.

Луна нахальная выкатилась, светила мощным прибором ночного видения сквозь высокие стволы, будоражила неласковым, холодным серебром мертвенного сияния.

Огоньки сигарет красными тихими трассерами рисуют причудливые изгибы, высвечивая губы, подбородок. Часть лица выхватит коротко совсем, не узнать человека. Затяжка, ярче, и снова алая точка темнеет, наливается бордовым чуть в стороне от говорящего, кривой невесомый цилиндрик пепла изгибается, бесшумно падает во мрак под ногами.

Давно не выбирался на природу. Вон сколько восторгов! Поначалу спать прилегли, завернувшись в одеяла, не снимая сапог. Прямо на матрасы. Доски жесткие, щелястые. Ночь холодная, от озера тянуло студеным неуютом, туманом, заползавшим на склон горушки.

В палатку набивались новые люди, видно, на всех не хватало места.

Вскоре расселись внутри кружком, спина к спине вокруг центрального стояка, сжались, чтобы сберечь тепло, хоть как-то согреться. Забывались коротким сном, кто-то соскальзывал, падал с настила, перегруппировывались, ворчали во сне незлобно, поджимая ноги под себя. Маета и возня постоянная, беспокойная, как в курятнике без крыши и на тесном насесте.

Сквозь чуткую дрему были слышны приглушенные звуки: кто-то в темноте перелезал через забор, гремел сапогами по доскам, подтягивался вверх. Потом доносился из леса глухой топот, хлесткие звуки веток наперекор, будто комаров отгоняют. И снова – беспокойная тишина.

Под утро раздался сильный треск и грохот. Спросонья повскакивали, боролись с одеялами. Вываливались из палаток, путались в шторках, переполошились, решили, что проспали тревогу. Смешно, как-то по-домашнему озирались очумело.

Оказалось, несколько человек разом влезли наверх, один пролет забора не выдержал, вывернулись винтом верхние крепления из балок, торчали из бетонных столбиков вырванные пластинки. Через эту могучую брешь, сильно топая застоявшимися за ночь ногами в сапогах, умчалось в рассвет много людей. Кто-то был в форме, а кто-то еще в гражданском платье. Лихим лосиным стадом, не таясь, даже не заботясь о маскировке, ломая в отчаянных прыжках ветки, петляя, махая руками, молча, но стараясь не столкнуться с другими. Некрасиво, постыдно и не по-мужски.

И досада, что сон утренний потревожили, с таким трудом занявшийся на ласковом раннем солнышке.

Легкий иней посеребрил снаружи линялую ткань палаток. Туман белый почти незаметно наполз невесомой периной, прикрыл людское безобразие, крадясь между высоких стволов. Лес редкий, сосновый, деревья высоченными мачтами, ветки только вверху.

Может, и не к месту, но трудно не заметить искристую эту красоту.

– Через два часа придут в плен сдаваться, – тихо сказал кто-то сзади, позевывая.

– На «губе» – не в окопе. И к кухне поближе!

– Не скажи, на какого выводящего нарвешься! Да и неизвестно – поймают их или нет!

Нехотя занялся рассвет. Беготня прекратилась. Следы в зеленой траве местами были ярче, без росистой проседи. Там, где пробежали отчаянные «партизаны».

Пришел дородный старшина, морда красная, усы в седой муке, и с ним белобрысый гибкий сержант.

– Все говно к озеру унесло, – присел старшина, глянул на пробелы в траве. – Ниче, всплывет вскорости! Говнецо-то, известно, – не тонет!

Со стороны леса в пролом вошел худощавый мужчина лет двадцати трех. Загорелый по-южному, до коричневой смугловатости. Роста чуть выше среднего, черты лица правильные, славянские, если бы не нос, слегка удлиненный книзу, несколько унылый, отчего в лице просматривалось что-то восточное. Форма сидела на нем ловко, не мешком.

– Решил вернуться? – засмеялись ему навстречу с помоста.

– Передумал? Совесть загрызла?

– Старшины испугался!

– Да не-ет! Видишь – с соседнего хутора, с танцев возвращался, да заблудился! – возражали другие. – В густой чаще немудрено!

Весело его приветствовали, словно обрадовались даже, что не все одинаковые тут. И стыдно было за ту кодлу – вполне могло быть и так, только об этом промолчали мужики, позабавились вслух, солидно, не пацаны ведь уже, а тут – все развлечение какое-то.

Без этого тоже нельзя в окопе.

– Пробежался с утра, – серьезно ответил незнакомец, зарумянившись сквозь загар. – С утра привык трешку бегать. – Рукой махнул в сторону озера.

– От! Не все же гады! – сказал старшина с гордостью.

– Чем больше дырок в заборе, тем труднее скрыться, – сказал я.

– От это уж точно! – согласился старшина. – Толкотня начнется. Я молодой когда был, на танцы пойдешь, бывало, ну как на танцах не подраться! Это ж, значит, и нет танцев, без драки. Так быстро скумекал – чем больше об тебя желающих кулаки почесать, тем меньше синяков получишь! Вот такая филозофия жизни! – закончил многозначительно и непонятно.

Привлекли четверых человек. Потом еще несколько бойцов заохотились помочь, должно быть, чтобы согреться, подвигаться. Кое-как прикрепили пролет к столбам.

Матерился вслух сержант, ходил вокруг, обзывал «дезертирами», «изменниками» и «вражинами» тех, кто скрылся. Незлобно, без пафоса, но насыщенно, изощренно и с обилием суффиксов, так только в армии и могут ругаться, скорее от неудобства, оттого, что пришлось отложить другое занятие, конечно же очень важное, и заделывать срочно эту «вражескую» пробоину.

Впрочем, в армии все бегом, срочно – и в итоге неспешно, потому что летит команда «приступить», а вслед, обгоняя, успеть бы опередить, другая – «отставить».

– Залупить палатки! – скомандовал старшина.

Пологи приподняли по сторонам, обжигаясь холодной с ночи тканью.

На помостах молчали, зябко ежились, пытались выкроить немного сна. Там была своя правда, но уже вставали, понимая – сна не будет.

Разминались, хрустели трескучими склейками затекших суставов, бегали, впечатывая сапоги в песок, махали руками по-птичьи, кровь разгоняли, уснувшую ночью, стараясь согреться. Пытались очиститься от синих катышков старых одеял, а они, будто бы неуловимые атомы, из воздуха материализовывались, и справиться с ними было невозможно.

На том берегу озера просыпался город, неслышимый отсюда, беззвучной картинкой плавно плыл на понтоне белого тумана, розовеющего с одного края нежным оттенком утреннего света.

Воды не видно, но это она – парит: крышку слегка приподняли, и пар выплывает медленными клубами из огромной кастрюли глубокого озера.

Вставало солнце, тепло прокрадывалось робко к веткам черничной поросли под ногами, сгоняя студеную росу между редких сосновых стволов к верхушкам кустов. Кошмар странных видений и прохлада ночи отступали. Становилось веселее. Вот уже и вода заблестела ярко, но обманчиво, еще не прогрелась до песчаного дна.

Пели птицы, сходили с ума от своих песен. Весной природа распахнута навстречу любви и уязвима в этой открытости миру.

Знали бы, что не скоро птиц услышат, может, и спать бы не легли вовсе…

Люди в измятой несуразице хаки слушали, не замечали, а прислушивались к чему-то со стороны штаба, копили тепло впрок, аккумулировали, как солнечные батареи.

– Скоро такие трели услышим… – тихо предрек рядом незнакомец и руку протянул: – Петр.

– Владимир. – И спросил вдруг: – Тебя кто прислал?

– Жена.

– Чья?

– Твоя.

– Не понял? – насторожился я.

– Береги, говорит, мужа моего. Один он у меня. От так. И – к тебе… к вам, то есть, направила. Шутка. – Улыбнулся.

Криво получилось из-за скошенного носа, но как-то доверительно. Хотя оброненное «к тебе» не удивило.

– Шутишь?

– Серьезно. Скоро поедем.

– Куда?

– На погибель! – И глянул серьезно, глаза в глаза. – К херувимам. Мучительно и надолго. На всю оставшуюся жизнь хватит.

Он знал тайну, но пока не делился.

– Ну уж… не пугай! Рассказывай давай, вещун-пришелец.

Глаза большие, серые, крапинки темными брызгами вокруг радужки. Выдержал долгую паузу:

– На Чернобыльской АЭС произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.

– Уверен?

– Полностью. Дословно передал. Как в новостях было.

– А я и внимания не обратил.

– Диктор в красном. В очках. Стрижка такая короткая… Вспоминай, вспоминай… не ленись! Двадцать восьмого передали, как обычно, в девять вечера. Ровно семнадцать секунд. На память пока не жалуюсь…

– А может быть – диверсия? Нас же готовят постоянно к такому сценарию. В любой момент могут отмобилизовать… Но, может быть, перемудрили в ожидании внешнего врага да сами же и совершили эту диверсию, переусердствовали, поймали себя за хвост? Запросто!

Построили редуты против врага, а «пятая колонна» незаметно выстроилась в тылу, да не сразу распознали, что она действует, стенку строит сзади, а внутри-то все порушено… и врагов внешних не надо. Как говорится – все секрет и ничто не тайна.

Какая страшная, разрушительная сила лукавства сокрыта в таком положении!

* * *

В роте радиационно-химической разведки тридцать человек. Два взвода.

На завтрак скомандовали. Прошли условным строем, вразвалочку, не особенно утруждаясь выправкой.

Завтракали уже вместе, своим составом. Ряды столов, скамейки. Днем веселее, тепло. Котлы с горячей водой, кран открываешь – красота! Пар горячий в радость. Так бы и плескался, согреваясь сам, через руки. Рукава засучили, солидол с новеньких котелков отмывать начали. Вроде бы не пахнет смазкой.

Я себе навалил пюре, синеватого, но еще теплого. После сна в лесу – объеденье! И килька в томате. Когда же ее в последний раз ел? Кажется, на втором курсе. Вкусно-то как! «Студенческий лосось», «на рубль тыща голов»!

Ходила между котлов женщина-прапорщик. Маленькая блондинка в тесной форме. Галстук, засаленный возле узла, топорщится, норовит вылезти, на грудь высокую взгромоздиться, усесться удобней. Приятно ей: столько мужиков – внимание!

Веселая, щекастая, упругая, как теннисный мячик в кулаке. Пальчики детскими молочными сосисками – розовенькие. Внесла оживление в сугубо мужской коллектив, спросила:

– Вкусно, бойцы? Добавка есть! Можно подходить!

Бойцы молчали, ели. Она несколько раз повторила это предложение, пока кто-то не нашелся, пошутил ей в спину:

– Мужчины готовят лучше, а женщины – постоянно.

И засмеялись, дружно грохнули, раскатистое эхо между сосенок поскакало весело, разрядили обстановку.

– Остроумно! – покачала она головой, мелькнула на висках заколочкой пестренькой из-под пилоточки кокетливой, пошла по дорожке к штабу.

Командир – кадровый, капитан Бармин Александр Сергеич. Худощавый, лысина, кисти рук большие, лопатой. Похож на художника Рериха. Только нет козлиной бородки и скулы поменьше.

Остальные из запаса. Возраст разный. Почти все семейные, дети есть. У троих даже по трое, у одного – четверо, у многих по двое детишек. Как-то сразу про себя отметил это обстоятельство, список просмотрел, фамилии пока не запомнил, а это тут же щелкнуло.

Не должны были брать, если двое деток, таков порядок. Но уж если загребли, значит, и впрямь не так оно все гладко. Нашлось и мне место в строю – заместитель командира. Списки, списки. Командир часто убегал в штаб, остальные тянулись к нему, спрашивали, а он толком ничего не говорил, может, туману нагонял, а может, не велено было пока доводить до личного состава.

Главное преимущество личного состава – все доведут. В свое время!

Про то, что сказал Петр, словно занозу вогнал, шип толстенный от головы до пят, думал я теперь постоянно.

Петр оказался в моем подчинении, водителем. Ходил все время где-то рядом, за спиной.

Грамотно ходил, не путался, не мельтешил. Ординарец. Положено заму командира роты в боевых условиях.

Потом на технику, в парк двинулись. Предстояло расконсервировать ротный БТР.

Нашлось пятеро шоферов и любителей техники. Остальные подлезали под руки, мешались. Молчали, копошились, наблюдая ясность простых движений, но не понимая их конечного смысла. Делали вид, что интересно, советы разные давали – бесплатные. Негромко чего-то обсуждали, лица серьезные, курили в кулак.

Смысла пока особенного не было вообще, потому что конечный итог усилий назывался безлико – погрузка личного состава в эшелон для следования в район сосредоточения. Где этот район? Точно не доведено.

Для чего и почему там сосредотачиваться надо? Вот что было главным, заботило!

«Неужели и впрямь Петр окажется прав?» – тревожила мысль, но я гнал ее от себя, не хотелось верить, да и реально, что же произошло там, на АЭС, не знал. Или перестраховка? Ну, съездим, поживем в палатках, не убудет же. В кои-то веки. Может быть, зря себя терзаю, не так все страшно.

А уже летели и ехали врачи-гинекологи к месту аварии, срочные меры принимать. Всем беременным до трех месяцев – аборт. Скрытно, без громких заявлений. И гнали эшелон со спецназом запаса ПрибВО, чтобы охраняли они будущих ликвидаторов, а попросту – зэка. Однако отказались спецназовцы наотрез, пусть, мол, «ВВ» этим занимаются, «высокая вышка», Внутренние войска. И отпустили грозную силу, только приказали в случае острой необходимости явиться незамедлительно.

Так тоже могло быть.

А сейчас в ангаре знакомились, но – без списка, узнавали друг про друга. Держаться уже стали наособицу от других, своим подразделением.

Между тем техника задымила, изрыгнула брызги масла, сизое облако из порыжелой выхлопной трубы выстелилось по бетонке перед боксами, затарахтела, затряслась припадочно, но ожила, потом успокоилась, вошла в нормальный ритм.

Ответственное хранение техники закончилось.

Где ритм – там жизнь.

Даже веселее стало немного, наметилась перспектива реального движения.

Ефрейтор Воронин, закоперщик процесса, невысокий мужичок-лесовичок, голубоглазый, ладный такой, вызывающий уважение молчаливой сосредоточенностью, поулыбался довольно.

– Можно ехать, – выкрикнул, руки ветошью обтер неспешно, вокруг услыхали, тоже заулыбались.

– Ну вот – есть у нас свой зампотех! – тоже улыбнулся ротный, фиксой желтой сбоку блеснул.

Три «козлика», ГАЗ-69, завелись быстро, ладный ГАЗ-66, бортовой – тоже не подкачал. Он мне давно нравился, помнил, как на таком возили обед по танковой трассе! Надежный вездеход, маневренный, с хорошей проходимостью.

Незаметно для себя начал я думать об этом.

Пока возились с техникой, старшина получил суточные пайки в серых картонных коробках. Это уже в эшелон. Стали грузиться.

Команда на выезд поступила ближе к вечеру.

Полковая колонна состояла из нескольких грузовиков, загруженных людьми, и «козликов» командования. Люди в форме облепили БТР, устроились наверху, собрались прокатиться с ветерком, но не тут-то было. Передвигаться надо было по городу, всех с брони согнали в грузовики, старших по бортам выкликнули. Приструнили.

БТР покатил под горочку, метров тридцать вправо заворачивать начал, но перед подъемом неожиданно заглох. Дернулся в необъяснимой конвульсии и встал, потрескивая согревшимся нутром.

Колонна стала его объезжать, скучилась, застопорила движение. Воронин попытался завести.

– Не мучай животное, – сказал Петр.

Ротный куда-то умчался. Вскоре приехал тягач. Натужно ревел, с трудом маневрировал на узкой дороге, дымил нещадно, но отволок БТР в часть. Возле бокса его припарковали. Оставили одиноким памятником на пустом пятачке.

Отъехали немного от КПП части. Вниз и вправо красиво изогнулась лесная дорога, запетляла по склону холма, к большому шоссе мимо редких сосенок. Сумерки скорые опустились.

Посовещались отцы-командиры. Колонна уже уехала на станцию. Здесь же остался ротный «козлик», Петр за рулем, я, двое рядовых.

Воронин, раздосадованный коварством техники, которую, казалось бы, уже приручил, то закатывал, то вновь застегивал рукава гимнастерки, пропахшей соляркой, сам того не замечая, кряхтел, пытался рассказать глухим голосом, в чем там проблема была. Переживал.

– Ладно! Будет тебе страданий! – повернулся Петр. – Сдохла, и ладно! Железо есть железо. Не взорвались – и то хорошо. Хрена ли об нем страдать!

Выехали на трассу. Окна приоткрыты, ветерок.

«Как там мои сейчас? – подумал я. – Ни позвонить, ни сообщить. Наверняка волнуются…»

Если посчитать от первого курса, я в этом городе почти два десятка лет. Жена и дочь родились здесь. Это уже и мой город. Мы устроились в нем уютно, радостно, и от этого становилось хорошо, но тревожно. Вспомнил мягкое касание рук жены, и захотелось заорать в окно, чтобы город проснулся от моей необъятной радости:

«Мне здорово! У меня есть две любимые девчонки! Мои девчонки! Я один, но мне не одиноко. – Засмеялся. – Когда теперь свидимся? Никак не раньше сорока пяти суток».

И погрустнел враз, задумался…

Петр глянул сбоку внимательно, промолчал.

Телефон еще тестю не поставили. Жаль, все обещают ветерану. Кому бы еще позвонить? Через кого передать? Ночь. Переполошишь… Может, и не так оно страшно на самом деле? Чего будоражить, ведь толком ничего не известно.

Город мимо пролетал в конопушках пляшущих пятен вечернего освещения сквозь молодую листву. Переулками окраины доехали до станции. На отшибе стоял эшелон, у погрузочной аппарели. Слева-справа – гаражи металлические, зеленые, чуть впереди – забор стадиона. Вышки чернеют, высоченные, вперед наклонились, словно под ноги смотрят.

Я буду вспоминать, когда буду ездить в Зону, смотреть на загоризонтную антенну «Чернобыль-2». Ажурную, метров пятнадцать высотой. Видную издалека.

Сейчас вышки были незрячими, бесполезными без включенных ламп.

На платформы грузили технику, полевые кухни, в теплушки заносили новые, белые, занозистые доски, сколачивали нары в два яруса. Слева и справа от дверей. Вагоны старые, расхристанные, изрешеченные долгой службой в непростых условиях, темно-коричневые в жидком свете пристанционных фонарей. Такие в последний путь отправляют – если уж на списание, то и не жалко.

Электричка промчалась последняя со Старого взморья. Высвистнула тонко, пронзительно, испуганным зверьком, окна освещенные смазались в одну желтую полосу. Редкие люди к окнам прильнули, любопытничали – что-то там, в стороне от станции, творится? Да толком ничего так и не поняли.

– Спи спокойно, страна… Спи спокойно, страна… – отзывалось из темного провала теплушки, третьей от края – без локомотива неясно, где голова состава, – накладываясь на перестук уносящейся электрички. «Спи спокойно, страна…» – вертелось в усталой голове.

Хотелось спать и есть одновременно…

Я выжидал, чтобы ротный остался один, но все время вокруг него вертелись люди, технику крепили на платформах, бревна в распор, проволока многовитковая, каленая, мягкая, перекручивалась ломиком в середине, белела, как пальцы, сжимающие на пределе большой груз. Ехать предстояло далеко.

Тут же был и командир второго взвода, бригадир стивидоров из морского порта – Егор Кондратюк. Смешливый, голова круглая, стриженый, хотя и лысеющий заметно. Без пинков и понуканий профессионально руководил погрузкой, удивлялся непониманию очевидного, а то и просто бестолковости отдельных бойцов.

Но люди-то – разные.

Ходил вразвалку, везде успевал, пилотка под левый погон втиснута, только остатки светлых волос приглаживал большой ладонью, если что-то делалось не так, и показывал, как надо, как лучше. Складно это у него получалось, без нажима. Сутулился немного, от постоянной физической работы, должно быть, или из-за высокого роста, все посмеивался незлобно, и на него не обижались.

Я понаблюдал. Потом не удержался, отозвал ротного в сторону:

– Куда путь держим, командор?

Бармин взгляд выдержал, чего-то там отыскал в карих моих глазах, сказал тихо:

– Чернобыль. Дозиметры во-о-он там, видишь, – показал глазами на зеленый, маркированный черными трафаретами ящик в глубине теплушки. – Точно станцию не назову. Где-то невдалеке будем выгружаться. Только молчи пока. Такая установка. Можем людей не собрать. Тут химиков-то раз-два. Испугаться могут, запаниковать. Там-то мы на месте определимся.

«Вот черт! – думал я лихорадочно. – Может, добежать до тещи? По короткому пути срезать, мимо металлобазы, через дворы – полчаса в одну сторону… Поздно, ночь. Явно спят. Может быть, и мои там заночевали? Рискнуть? Предупредить ротного, чтобы не было самоволкой… И скоренько – мухой! Нет! Не стоит! Долгие проводы – лишние слезы!»

И уже начинал жалеть, а позже и вовсе казнил многократно себя за эту нерешительность.

– Ты-то как? – спросил ротный.

– Что?

– Ну… со службой-то как у тебя? – Глянул пытливо: – Знаком или так, слыхал только?

– Да так… то в артиллерии, то в кавалерии. Сам знаешь, как в военкоматах дело поставлено. Один ящик с личными делами на столе, только руку протяни, а другой на шкафу. Так из какого ящика личные дела чаще вынимают? Чтобы жопу с табуретки не приподнимать лишний раз! Вот я из того ящика, что на столе.

– Сурово! Ну, я с военкоматскими маневрами не знаком, – сказал ротный.

– Да и мне бы их пореже видеть. Лучше скажи – там-то что? В оконцовке… по прибытии? Писец голубой – или белый? Какой?

– Да кто же это знает? Писец – он и есть писец, независимо от масти. Доведет командование до личного состава. В свое время и узнаем. – И по плечу хлопнул крепко, аж пыль вспорхнула коротко, засмеялся нервно худым лицом, фиксой в темноте блеснул, точно лезвием. – Но, похоже, кашу завари-и-или! Физики-теоретики, экспериментаторы-инженеры!

– Чем больше дров наломаешь в этой жизни, тем жарче будет в другой, – сумничал я.

– Я не поп, не скажу точно! – сказал ротный.

Хорошо ему! Так вот – просто и ясно! А хоть бы и неясно… опасно! Ну, что бы ты сейчас сделал, узнав, что там реально творится? Ну что? Столько вопросов, на которые боишься искать ответ. Не всегда знание во благо!

– А вот и наш «профессор»! Знакомься! – сказал ротный радостно.

– Гунтис Орманис, – представился старший лейтенант в мешковатой форме «с филфака на фронт». Плотный, невысокий, веселый пушок на голове просвечивает – фарами машины мелькают на погрузке. Лет ему точно за сорок. Глаза светлые, внимательные и добрые, впрямь – «учительские» глаза. – Командир первого взвода.

– Петраков Владимир. Заместитель.

– Ну что? Вперед на войну, мужики? – улыбнулся Гунтис. – Смерть нуклидам!

– Без вариантов, – сказал Бармин.

* * *

Начало светать. Робко, неуверенно. Тьма внешняя сменилась белым днем, тьма внутренняя стала плотнее, но это было не обычное перетекание цветов, а рваные проблески вперемешку, местами – серое забытье.

Серость сгущается перед мраком.

Вчерашнее обустройство открылось во всей красе – нары, сапоги под вещмешком, голова – сверху. Шея ноет, будто врезали по ней ребром ладони. Резкий запах свежей кирзы уже не раздражает. Позабытый, но знакомый со срочной службы.

Ватные матрацы. Туловище, одеревенелое от сквозняков из всех щелей.

С вечера пилотку натянул на уши, синим одеялом накрылся, одни глаза оставил, сжался, ладошки под мышки сунул.

Портянки не снимал. Портянки – гениальное изобретение! Намокли за день – умело перемотал с другого конца, дернул за проушинки, подтянул сапоги вверх, топнул ногой – хорошо! Пока ходишь – сам же и высушишь с другой стороны. Ходи себе дальше, службой наслаждайся.

Кто-то спал напротив, не сняв сапог. Бугристая масса тел лежала рядком на нарах, колебалась беспокойно в такт движению эшелона.

Какой крепкий запах кирзы, самые мощные сквозняки не могут перешибить.

Лежал я с краю второго яруса, почти под самой крышей – покатой изнутри, в серых занавесочках мучной пыли на сгибах. Хрупких, подвижных. Они смотрелись мирно, по-домашнему. Несколько зерен пшеницы увидел на карнизе, под крышей.

Эх, вагоны, вагоны! Нет вам числа! Тьмы и тьмы! В разбеге на одной шестой части суши. Сколько вас, всяких, на разные потребы. Несетесь по воле людей и строгому расписанию МПС, государство в государстве, но всякое бывает, тем более когда такая огромная страна раскинулась от моря до моря. И надо успеть вовремя, не напортачить, люди за этим, жизни. Мало ли кто недоглядел. Они же вживую и не видят, как правило, вагонов-то, сидят у пульта диспетчеры. Так что нечего нос воротить от трафарета снаружи – «Живность». Ну, кому жаловаться на эту бессмыслицу? Нечаянно, а смешно – вот и все! И какой-то смысл уже другой в нашем здесь пребывании.

И вот перевозят они грузы, людей, отдельные частички вроде меня внутри организма по имени Страна. Со всеми ее свойствами особенными. Потом присоединят к другим, похожим, станем массой, превратимся в мощную волну, и погонят ее на прорыв, тушить пожар. Свойства волны, частицы могут меняться. Заранее эту хрень не спрогнозируешь, а тем более – одновременно. Но вот катят в одну точку эшелоны, напрягают, натягивают поверхность ткани жизни грузом разных непредвиденных обстоятельств, заполняют некое пространство.

Объем же бесконечен и несжимаем, и мы, я – уже расположились внутри этого пространства, в некую спираль, механический аналог волны, а те, что просочились сквозь забор части, рассеялись в полной неопределенности, чтобы не стать частью волны, вернутся в состояние спокойной частицы. И вот они с какой-то траекторией проникли сквозь стволы, кусты, и чем больше масса частицы – тем меньше неопределенности ее координат и скорости. И наверняка ведь тоскуют они о содеянном в приступе временной глупости, помрачения, потому что тоже не могут быть одинокими, они связаны с волной, массой волн. С макротелами все ясно. Скорость же неопределенности почти равна скорости света и намного выше, в несколько раз выше скорости проникновения сквозь забор.

Наше движение в эшелоне похоже на скорость света… свечи.

Так вяло думаю об этом. Просто не могу не думать, так уж устроен. О дезертирах вспомнил без злости, не порицая, лишь выстраивая для себя некую теорию, отвлекаясь на абстракцию, пытаясь унять остроту внезапной перемены спокойного, размеренного течения еще вчерашней жизни. Резко вырванный из размеренного наката волны прежних забот, переживаний, жизни – разной, такой замечательной, почти без изъянов, если посмотреть сейчас, с высоты второго яруса нар, оглянуться. Дорога несет меня на гребне, чтобы стал я частицей новой, другой волны. Состав дергается, лязгает пятками железных сцепок, что-то меняется в ритме, отвлекает от грустных мыслей, обостряет в какой-то момент восприятие. Вдруг останавливается вагон, потом снова плавно набирает ход, разгоняется сильно, страшно раскачиваясь в приступе безостановочного наката, будто рассердившись даже на короткую заминку, постепенно перемешивая в моей голове многослойную кашу беспокойных ночных мыслей.

Начинаю обретать массу покоя и растворяюсь в одеревенелости сна.

Или в ожидании покоя массы?

Впадаю в краткое забытье, снова просыпаюсь, свежим, но очень скоро устаю, вяло, почти и не противясь мягкому, настойчивому позыву ко сну, даже тороплю его, понимая, что вот сейчас опять растворюсь в этом состоянии неуправляемой зыби, и понесет меня в оцепенении куда-то без сновидений, уставшего, с чужим, изломанным на жестких досках телом. Эта бесконечная муть анестезировала мозг, желания, впечатления, словно усыпляла перед ответственной операцией, а потом я проснусь уже в другом месте, переход из одного состояния в другое завершится, и я, бодрый, с ясной головой, буду готов для следующих действий, приступлю к их исполнению быстро, с пользой.

Я силился представить порядок этих действий, логически их выстроить, и не мог ничего вспомнить, казнясь и досадуя на себя.

Обрывки вчерашних разговоров, невнятные звуки, обморочное бормотание, вскрики спящих.

Потом вагоны вновь нешуточно разогнались, казалось, вот-вот они прибудут в пункт назначения, но так казалось лишь во сне, ощущения точного времени и места пропали, исказились. Вновь, в который уже раз, останавливались непонятно где, в каких-то перелесках, болотинах, вне городов и населенных пунктов, которые промелькивали редкими огоньками где-то в стороне, отчужденно, вдруг высвечивался коровник длинным рядом огней, как давешняя электричка, и вновь уносились в лес, убаюкиваемые настойчиво качающимся вагоном.

Ночь, тревожная, беспокойная, вершила свою власть, морочила и настойчиво тащила в неустойчивую муть рваного сна. Вдруг спросонья мне показалось, что приехали на Дальний Восток. Промчались через всю страну, слышен шум океана, я все проспал, лежу один в пустой теплушке, а люди куда-то подевались, уехали без меня выполнять важное задание, я страшно волнуюсь, что остался один, это могут расценить как дезертирство, побег, мои подчиненные что-то сделают не так, неправильно, страшно подумать о последствиях, насколько это опасно, я переживаю, и не потому, что отдадут под суд, в руки безжалостного трибунала, а оттого, что не понимаю, как сообщить об этом близким своих подчиненных, ведь я что-то упустил, какое-то важное звено, и все сгинули, растворились неведомо где, а я не смогу показать это место, чтобы было куда прийти и помянуть. Я удивляюсь такой скорой гибели стольких людей, ведь только познакомился, не всех даже и запомнил с первого раза, узнал про них – кто они, как их зовут, а вот так сразу их потерял, жалею об этом до сильного сердцебиения, задыхаюсь, мокрый от пота, вскакиваю резко, смотрю в оконце, подставляю лицо холодному набегу ветра, пытаясь определить, где же мы сейчас, в какой географической точке пространства, хотя это ни на что не влияет, но я все равно высматриваю что-то, ищу подсказку.

Все кажется пустым, никчемным. Пейзаж европейской полосы.

Приподнялся, увидел Гунтиса. Тот стоял у приоткрытой двери вагона, облокотился на перекладину.

Спустился вниз, встал рядом.

Помолчали.

– Как ты думаешь, где мы сейчас? – прокричал, наклоняясь поближе.

– Примерно в районе Могилева. Я только что уровень замерил. Около пятидесяти миллирентген. Представляешь, как там, около Припяти, сейчас?

– Жутковато.

– Я буду бороться до конца, но, как только замечу слабоумие, съем двадцать таблеток и «уйду».

– Ложись спать. Утро вечера мудренее.

Мы залезли на нары.

Выкрики, резкие, ночные, тревожные, сквозь сонную одурь, вскользь, чтобы не вспомнить поутру деталей, а лишь тревожиться от их непонятности. Кто-то выпрыгивал на насыпь, невидимый в темноте, хрустела под сапогами щебенка откоса, с наслаждением мочился, громко пукал, вздыхал, матерился радостно, что удалось такое простое, но жизненно важное действо совершить. А кто не успевал – на ходу это делал, не открывая глаз, продолжая сон наяву.

Шли явно вне расписания, пропускали какие-то срочные грузы, поезда, но потом старались наверстать, мчались во весь опор. Теплушка скрипела, жаловалась, грозилась развалиться стенками по сторонам, как ящик фокусника на столе.

И вновь стояли неясно где.

Я приподнимался, всматривался в который уже раз в приоткрытое оконце, маялся, зная, что ничего там не увижу, вдыхал набегающий сбоку ветерок с запахом лесной зелени и едкого креозота и к утру одурел от движения, внутреннего беспокойства и недосыпа настолько, что стало мне все равно – куда везут, что там будет. Что-то внутри надломилось и застыло равнодушно, словно куст на краю потока – колеблется и не может выйти на берег, а только надеется, что не унесет его бурный поток.

И воронье несется вдоль дороги стаями. Сколько воронья! На всем пути следования. Галдят гортанно на деревьях, сопровождают эшелон. Вроде бы поотстали, но вот – новая стая эстафету приняла, лезут на глаза, черные в темноте на фоне аспидного неба. Прилетели из злой сказки, сеют семена сомнений в дорожные борозды.

И вдруг, невесть откуда, в ритм перестука колес на стыках:

За поездом, как вехи – галки, мелькают, взмахнув крылами верст испуганных, зерно сомнений в борозды дорожные бросают.

Пустота набегающих километров ширилась, освобождая место для чего-то прежде неведомого. Оно возникало бесформенно, туманно, еще не до конца узнанное, из какой-то дали, из чего только лишь начали проступать его жутковатые черты, потому что ничего подобного не было прежде в моей жизни. И апатия уступала место яростной, взрывоопасной, адской смеси безысходности и незнания своего места в том, что двигало сейчас меня, нас всех на самый край обычной реальности, делало ее неправдоподобно простой и оттого особенно страшной в незатейливом начале будущих испытаний. О чем я только мог догадываться, стараясь не смотреть в самую глубину разинувшей пасть ямины, затосковав от бессилия, от плотного своего и полного подчинения сдавившей со всех сторон толпе, от неспособности сделать движение по собственной воле и освободиться, выскочить из железной, но теплой массы стада, пока не поздно и есть еще хоть маленькая возможность спастись, обдирая бока, локти, рискуя жизнью, – но ею я рисковал в любом теперешнем раскладе. Душила злость на происходящее от невозможности его изменить, на свою полную зависимость от присутствия в этом скотском вагоне с диким трафаретом-издевкой снаружи на стенках – «Живность», и потом – в каких-то колоннах, маневрах, маршах, далеко мне чуждых и ненужных, где мое участие кем-то определено как необходимое и непременное, повинуясь внешне, ломая себя внутри, подыгрывая этой неправде, ненавидя лицемерные правила, установленные где-то там, в далеком далеке, какими-то сановными людьми, облеченными властью, чинами, теряя почву под ногами от двойной игры, затевающейся сейчас на моих глазах, и не ведая, сколько времени и жизни отнимет у меня эта «игра в войну».

И кончится все чем?

* * * Я должен вернуться, просто вернуться. И жить. Вот и все. Пусть это будет совсем непросто.

Я явственно припомнил программу «Время» и диктора, дородную женщину с хорошо поставленным голосом. Такие затертые слова, что и не сразу их вычленишь в общем потоке официоза на фоне «шарика», вращающегося за ее спиной, – отвлекающая на себя внимание картинка, обычная юла. Считанные секунды, почти неприметные пылинки, два раза моргнуть.

Пугающе краткой была информация. В самом начале. Я отчетливо вспомнил все.

Запоздало вспомнил.

Воспоминания эти опечалили меня. Я начинал ощущать весь ужас того места, куда меня везли, но почему так мучительно и твердо меня влечет туда? Где нет видимого врага, а есть радиация, и одна мысль о ней уже сейчас ломает изнутри, бросает в противоположные, полярные состояния.

Каким длинным был сейчас эшелон на пути к той неведомой правде, которую еще предстояло узнать, и так стремительно, неумолимо мчался он к черте, которая могла перевернуть, исковеркать мою дальнейшую жизнь… жизнь близких…

И бросить страдать, изломанного и не нужного никому.

Господи, как же я люблю своих девчонок! Что-то еще уплотнилось во мне, расширяя грудную клетку невероятно, упиралось в ребра, прерывая дыхание. Как здорово, что вы у меня есть, такие славные… девицы… ламцы-дрицы. И так приятно сейчас о вас вспоминать, родные мои человечки. Я еще на войну не попал, а уже в плену, Аника-воин. Усмехнулся и сжался, словно изготовился, копил энергию для прыжка, чтобы через пропасть перемахнуть и ничего не поранить.

Я успокоился, словно вместе с переживаниями мусор с поверхности схлынул, появилась ясность, хотя и трудно определить истинную глубину в открывшейся воде: преломляет она многократно, обманывает хрусталик. Ясность еще не во всем, но в чем-то важном.

Прикрыл глаза, вздохнул. Лежал не шевелясь, оглушенный нахлынувшими на меня словами, усталостью, тревожными мыслями, до шумного прибоя в ушах, звона в голове, возникшего острой иглой в глубине сознания. Обессиленный, ощущая, что застыл мгновенно на той игле.

И словно – умер.

* * *

Вагон оказался третьим от головы эшелона, как я и предположил на погрузке. Толпились у перекладины, глазели на проносящиеся мимо пейзажи. Часто курили, посматривая на поворотах в хвост состава, руками махали, что-то выкрикивали случайным людям, что попадали по пути в поле зрения, щурились на солнышке, маялись откровенным бездельем.

Неожиданно, как и все, что делалось в последние часы, встали в чистом поле. И понеслось со всех сторон:

– Обед! Обед… обед!

Высыпали из вагонов, мчались к платформе в середине эшелона. Кособочились на откосе, вязли в щебенке.

Пшенка уже остыла. Кидали ее одним куском в котелки, чай, едва теплый, наливали в крышки. Белый хлеб, вкривь и вкось нарезанный, просыпался атомами сухих крошек.

С голоду показалась каша вкусной, но сухой, горло драла. Выручал чай.

– Жуйте впрок, – уговаривал повар, – неизвестно, когда в следующий раз остановимся, а по вагонам – не разносим. Теплушки, памаешь ли! Тут купе нету! Не предусмотрено.

Светило ласковое солнышко, многие разделись по пояс, кто-то уже прилег на травку, коснулся радостно земли, кто-то кинулся в лес. Затеялся перекур. Группками ходили вдоль эшелона.

Спрашивали друг друга. Вроде со смехом, но тревога просматривалась на лицах:

– Где мы? Долго еще будем ехать?

– Похоже, в европейской части, лес-то вон – смешанный.

– В каком направлении?

– Кажется, на юг катим. Видишь – мох густой? Как учили определяться в лесу?

– Хрена ли на мхи смотреть? Сейчас эшелон развернется, вот тебе и север будет, а не юг вовсе.

– Да всегда так. Потом окажется – за сто километров отъехали! А туману нагоня-я-т! Вояки, че ты хочешь! Че везешь – патроны, куда везешь – тайна!

– Не скажи! Идем явно вне расписания. Вторые сутки заканчиваются, а мы все пластаемся! Худо-бедно, но не стои́м! Если даже на круг взять полтинник в час, уже где-то в Литве должны быть… может, даже к сябрам подбираемся.

Довольно долго длилась остановка, и кто-то уже забрался – не спеша, привычно – в теплушки.

– Слышь, командор, – сказал я, – может, хватит уже в молчанку играть. Начнем людей готовить. Сам же говорил, что тут химиков собрали с бору по сосенке. Чтоб потом собак перед охотой не кормить.

– Вона сколько ты пословиц знаешь! – ответил ротный. Улыбочку изобразил, не понравилось, что зам командира учит.

Не очень был доволен моим советом. Хотя и субординация соблюдена.

Молча прогуливались вдоль вагонов, немного в стороне. Вдруг все пришло в движение, крики послышались, люди вскакивали на подножки.

– Па вагона-а-а-ам! – понеслось со всех сторон.

Эшелон втащил в вагоны людей, попрятал за досками стенок, быстро набрал ход.

Ротный отозвал в сторону Гунтиса, о чем-то с ним тихо переговорил.

В вагоне расселись тесно на нижних ярусах.

– Так! Бойцы. Слушай все сюда, – приказал ротный. – Сейчас будем заниматься боевой подготовкой по теме «Дозиметрический прибор и работа с ним на местности». Усаживайтесь поплотней, лучше слышно будет. Командир первого взвода старший лейтенант Орманис проведет первое занятие по теме применения и работе с дозиметрическим прибором. Пожалуйста, товарищ старший лейтенант. Приступайте.

– Химики есть?

– Да.

– Кто? Руку поднимите. Повыше, так.

– Сержант Варис Метриньш, сержант Гвидо Мелнкалнс.

Покраснели оба, белокожие, белобрысые, вспыхнули оттого, что все на них посмотрели разом. Варис поплотней, Гвидо повыше, стройнее, внешне – моложе.

– Хорошо. Кто еще?

– Я.

– Головка от буя! Представьтесь по форме.

– Сержант Карягин. Андрей Карягин.

– Все? Больше никого? Тоже нехерово! Давно дембельнулись?

– Семь лет, – сказал Гвидо.

– Девять лет, – сказал Варис.

– Семь лет.

– Дети есть?

– Сын, – сказал Варис.

– Холост, – сказал Гвидо и снова покраснел.

– Двое. Пацаны.

– Тогда будет дополнительная инструкция для Гвидо, – улыбнулся Гунтис. – И общая вводная лекция. Такой вот небольшой обзор, я бы сказал, а уж потом – практические занятия. Итак, для начала вопрос – что такое радиоактивность? Это постоянное физическое свойство нашей планеты. Естественный, природный фон в разных частях Земли разный: где-то ниже, а где повыше, – перекрикивал Гунтис стук колес. – Естественное излучение постоянно в рамках небольшого колебания и одинаково действует на население планеты. Поэтому его используют в качестве эталона для сравнения с искусственными источниками ионизирующих излучений. Естественный радиационный фон образуют космические лучи и некоторые полезные ископаемые в недрах Земли. Радиоактивный распад – это самопроизвольное превращение неустойчивых атомных ядер в ядра других элементов, сопровождающееся ядерными излучениями, а именно – испусканием альфа-лучей – это альфа-распад, бета-лучей – это бета-распад, протоны же обладают протонной радиоактивностью, а также характеризуются делением ядер. Основная характеристика радиоактивности – период полураспада, единицей радиоактивности служит беккерель, возможно, кто-то помнит устаревшие единицы – кюри, резерфорд. Радионуклиды с периодами полураспада и полного распада. Нуклон – общее название нейтронов и протонов – частиц, из которых построены атомные ядра. Нуклид – общее название атомов, различающихся числом нуклонов в ядре или, при одинаковом числе нуклонов, содержащих разное число протонов или нейтронов.

Таким образом, разные элементы, примерно двадцать пять их в списке, имеют очень разные периоды распада. Начиная от йода 135-го – до трех дней, стронций-89 – до пятисот дней, цезий-137 – до 300 лет и больше, плутоний-238 – до 864 лет, 240-й плутоний – до 65530 лет и, наконец, 239-плутоний – до 241 тысячи лет!!! Чтобы грамотно отслеживать весь этот букет, нам необходимо ориентироваться на местности. Кроме «карандаша», приборчика индивидуального ИД-11, – он достал из внутреннего кармана белый стерженек с окошком, с приспособой для зацепа, как у авторучки, пощелкал, поднял над головой, – существует целая гамма дозиметров разного назначения и мощности.

Гунтис вынул из ящика другой, поменьше, зеленый – армейский. Отстегнул две металлические защелки, крышку откинул.

– Короче, – засмеялся Геша Лохманов, разбитной сержант, коротко стриженный, немного резкий в словах и движениях, с легкой синеватой тенью вокруг правого глаза, – надо умело накрыться белой простынкой и не спеша ползти в сторону кладбища. Так?

– Между прочим, ты удачно пошутил, в том смысле, что при внезапном взрыве действительно надо накрыться белым и упасть – желательно в ямку, спиной к взрыву. Мы к этому еще вернемся! А пока – хватит балбесничать. Пора делом заниматься. – Гунтис уверенно надел на шею коричневый ремень, крышку дерматинового футляра откинул. – Давайте поплотнее сдвигайтесь, сюда вот, к середине, трудно с грохотом бороться. Перед вами простой и надежный способ спасти жизнь себе и окружающим. Можете мне поверить! В этом вам поможет замечательный дозиметрический прибор ДП-5Б. Сейчас мы изучим его внутреннее устройство, правила пользования и порядок поддержания в исправном состоянии, потому что это может очень сильно пригодиться. – Он говорил и делал руками привычные, знакомые действия, мягкие пассы: ремень прибора на шее поправил, отстегнул крышку, подсоединил кабель… Как-то даже нежно ласкал руками. – Вспоминайте школьный курс физики, разгильдяи! Это может спасти вам жизнь! Без шуток говорю. Прибор предназначен для измерения мощности дозы. То есть с его помощью измеряется уровень гамма-радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах, или рентгенах в час, в точке пространства, в которой помещен при измерениях блок детектирования прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения.

Слушали его поначалу не очень внимательно, отвлекались. Вечная скука – гражданская оборона. Сокращенно – «ГрОб»! Потом заинтересованней.

Он поочередно извлекал разные части:

– Дозиметр ДП-5Б состоит из измерительного пульта, блока детектирования, соединенного с пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,2 метра. В блок детектирования вмонтирован контрольный источник. Пульт состоит из следующих основных узлов: кожуха, основания, шасси, платы преобразователя, крышки отсека питания. Так! Кому неинтересно, могут не слушать, но второй раз я на этом останавливаться не собираюсь. Прошу обратить внимание на одну вещь – вот эта «железяка» может здорово облегчить вам существование и, вполне вероятно, даже спасти в некоторых нехороших ситуациях. И не только вас, но и тех, кто надеется, что вы с этим справитесь. Так вот – продолжаю для особо одаренных! Хватит там яйца почесывать, смотрите вот сюда!

Диапазон измерений по гамма-излучению – от пяти сотых микрорентгена в час до двухсот рентген в час. Прибор имеет звуковую индикацию, наушники работают на всех поддиапазонах, кроме первого. Питание прибора осуществляется от трех элементов питания типа КБ-1, то есть по- простому – круглых батареек типа «колбаска», одна из которых используется только для подсветки шкалы микроамперметра при работе в условиях темноты. Питание – двенадцать вольт или двадцать четыре вольта постоянного тока. Работает пятьдесят пять часов от этих самых «колбасок» типа КБ-1. Масса прибора – 3200 граммов. Что в него входит? Тумблер подсветки шкалы микроамперметра – вот он, переключатель поддиапазонов – здесь, гибкий кабель, блок детектирования, который, в свою очередь, состоит из поворотного экрана, окна, стального корпуса. Контрольный источник есть еще, гайка. И вот – удлинительная штанга. Собственно, и весь состав дозиметра.

Столпились вокруг, рассматривали, тумблерами щелкали, переключали.

– Я на месте подробнее покажу, когда остановимся, – сказал Гунтис. – ИДэшка вещь ненадежная, может саморазрядом напугать… Вообще наврать и не то показать. Очень даже запросто.

Прибор рассмотрели, позабавились недолго и снова уложили в деревянный ящик.

Гунтис толково изложил, профи!

Завалились опять на нары, но сон пропал, призадумались.

* * *

Я присел рядом с Гунтисом:

– Хорошая лекция. Чувствуешь себя уверенней, хотя и не все ясно.

– Стрельба по воробьям. Ничего – повторим.

– Преподаете?

– Не преподаю – проповедую! В Рижском политехническом. Ленинградский политех заканчивал. Радиология. Семейная профессия. С женой будущей, Ириной, там же познакомились. Знаешь – такие квоты выделяют на республики, нацкадры назывались. Вот мы с ней со школы физикой увлекались, а потом в Ленинград поехали по этой самой квоте… Хорошее было времечко. – Гунтис помолчал. – Голодное, веселое, правда, она сейчас полностью на семью переключилась. Четверо детей, сам понимаешь. Скоро и внуки пойдут.

– Воздействие радиации, – улыбнулся я, – по нашим-то временам одного много, а у вас – четверо…

– Нуклиды ни при чем. Сначала в радость, а потом и не заметили. Я их на все лето в деревню, в сад, сам яблони подобрал, посадил, на пасеку вывожу… пчелами занимаюсь. Красота!

– Закуришь?

– Не курю. И тебе не советую. В золе и пепле концентрация очень повышается, многократно. А у тебя еще и усы – вон какие пушистые! Рентгены накапливать! Отклеил бы на время.

– Насколько все серьезно – ну, там… куда едем? – наклонился, спросил тихо.

– В Чернобыле РБМК-1000, то есть реактор большой мощности канальный. Способен генерировать мощность в тысячу мегаватт в час. Там такой тип реактора. – Гунтис говорил монотонно, не повышая голоса. – Важной особенностью устройства РБМК является наличие каналов в активной зоне, по которым движется вода в качестве теплоносителя. Каналы в толще замедлителя дают возможность двигаться теплоносителю, вода превращается в пар, а он, в свою очередь, вырабатывает электроэнергию.

Такая схема генерации энергии позволила сконструировать мощные реакторы. Активная зона РБМК – это вертикальный цилиндр высотой 7 метров, диаметр 11,8 метра. Весь внутренний объем реактора заполнен графитовыми блоками. Общий вес графита в одном реакторе составляет 1850 тонн. Топлива под двести тонн… А что там конкретно случилось? Может быть, циркуляция в первом контуре реактора нарушена или возникли течи. Или перепад давления привел к разрыву прочных чехлов. Реактор на быстрых нейтронах вообще вещь… авантюрная. Если это тебе о чем-то говорит. То есть – оборудование подкачало. Вполне допускаю, что головотяпство чье-то причиной, нарушение режимов работы. На месте сориентируемся. Чего сейчас гадать!

– Да уж, головотяпства у нас хватает!

– Ты прав, но не совсем, – возразил Гунтис, – я читал закрытый доклад. В марте 1979 года была большая авария у американцев, в Пенсильвании. На втором энергоблоке. Наложились технические неисправности, нарушены ремонтные и эксплуатационные процедуры, неправильные действия персонала привели к аварийной ситуации. Очень тяжелой, в итоге была серьезно повреждена активная зона реактора, включая часть топливных урановых стержней. Впоследствии выяснилось, что почти половина компонентов активной зоны, а это 62 тонны, расплавилась.

Узкий специалист подобен флюсу, вспомнил я Козьму Пруткова, но промолчал. Знаю таких людей. Нудноватые, но надо это не замечать, потому что специфика профессии. Футболист – не только на поле футболист, а и в быту. Но человек даже очень дельный… убедительный! И надо же – послал Бог на выручку! Это хорошо. Не пропадем. Но все-таки очень тревожно.

Подумал, уже привычно завернулся в одеяло и стал перебирать в памяти то, что рассказал Гунтис.

* * *

Уныло, надоедливо и однообразно мелькали перелески, станции какие-то. Названия читаемые, но непонятно – где они находятся?

Остановились темной ночью в небольшом леске.

Тут же высыпали из вагонов. Побежали за остывшим обедом. Геша все норовил меня порасспрашивать, какой-то был у него интерес, но я отвечал односложно, а сейчас он прихватил мой котелок, побежал затовариваться пайкой.

Ротный убежал по начальству, в штаб. Я ходил вдоль вагона, ноги разминая, одеревеневшие и чужие от долгого лежания на нарах.

Прибежал запыхавшийся Геша, расплескивая холодный суп, сцепив пальцами котелки с кашей. Следом топал его дружок, его тень, молчаливый Игорек.

– Вот тут на бугорочке, вполне комфортно. – Газетку расстелил: – Прошу всех к столу, – каша ништяк! Рисовая, с тушеночкой. Обожаю тушеночку! Именно – армейскую! Ничего нет вкуснее. Могу есть три раза в день. – Он зажмурился. – Жаль, так часто не дают!

Кто-то попытался примоститься сбоку, но Геша отогнал:

– Ну-ка, кыш! Дятлы! Место занято! Обнаглели совсем. Не видишь – командование тут располагается.

Мне такое назойливое внимание не очень нравилось, но я его принимал, молчал, выжидая, что же скажет Геша. Я жевал автоматически, не ощущая вкуса, пыль скрипела на зубах, лицо было сильно ею припудрено, и от этого усталость ощущалась заметнее. Жалел, что не умылся перед едой. Как-то все наскоро получилось.

– А вот вопрос. Разрешите, товарищ лейтенант?

– Да, пожалуйста.

– Вам ничего там… по начальству не доводили?

– В смысле?

– Ну, то-се… тусе-мусе… насчет личного состава роты.

– Списки уточнили несколько раз.

– А так – персонально… никого, ничего?

– Нет. Почему такой интерес?

– Тут дело вот в чем. – Геша заговорщицки огляделся по сторонам и продолжил: – Это только вам рассказываю. Мы с Игорехой дня два как с морей на берег сошли в родном порту. Пошли к знакомым телкам, а там парняги. Ну, мы слово за слово, хером по столу… Нервы не выдержали. Рубанулись чуток. Шум, крик… за милицией побежали. А они-то нас знают. Я там уже отмечался… Не раз! Да, Игорек? – Они радостно засмеялись. – Опыт уже есть. Я же в ВДВ служил, могу отбиться. Ну, думаю, залетим счас, хер в моря потом в загранку выпустят. Че делать? Сидим, как мыши в кладовке, затаились, молчим, блин, не дышим. Ага! На лестнице разговор. Ну, думаю – пришли, архангелы, по нашу душу! Ухо в дверь воткнули – военкомат народ сбирает… учения вроде. Ушли, ну мы – бегом! Пришли сдаваться. Там говорят – не вызывали. Мы дуриками прикинулись – как это! Был человек от вас, из военкоматских… А повестка? Ну, мы шарим по карманам – забыли, мол, дома, на подоконнике, да они-то уже рады! Ловить не надо, сами приперлись с Игорьком, мля! Я им «конину» тихонько в стол подтиснул, дагестанскую. И тут же – вторую, от Игорька привет. Пять звезд, между прочим, – они опять засмеялись чему-то своему. – Так что просьба, товарищ лейтенант, – будут пытать, не раскалывайтесь раньше времени. Очень вас прошу. Дайте знать… чуть что. Двоим морским волкам – ну не пропадать же на берегу. Верно? – Он шумно выдохнул.

– И всего-то?

– Ну да!

– Оповещу, – улыбнулся я, – там мокрухи-то не было?

– Не-е-а! Это точно! Носы помяли, морды помассировали, и все. Тут мы ручаемся – скажи, Игорек! Ну не молчи ты, едрить-колотить! Опять засмурнел, собака!

– Да я согласен! Все правильно сказал! Че тут бакланить! – ответил Игорь.

Прибежал Петр:

– Товарищ лейтенант, на минутку вас.

Отошел с ним в сторону.

– Я сгонял на разведку, тут какая-то станция маленькая. Может, добежать, расспросить, – рукой показал в густые заросли, – пока наши охламоны не рассекретили? Там женщина. Одна. Я пошел поссать в сторонку, гляжу – окошко светится, – говорил тихим голосом Петр, – ну и наткнулся… бегом назад. Вы же говорили… надо как-то оповестить… домашних.

Мы стали пробираться через кусты и вскоре вышли к небольшому строению. То ли весовая, то ли еще какая-то служба при железной дороге. Светилось приоткрытое оконце, сквозь занавеску была видна женщина лет пятидесяти, с короткой стрижкой, лицо спокойное, в очках. Она что-то писала в большую амбарную книгу. Перед ней дымилась большая керамическая чашка, кофе чернел глянцево, блики нефтяные пускал, тонкой голубоватой струйкой тянулся кверху дым, на краю хрустальной пепельницы, солидной не к месту, тлела сигарета с фильтром.

Не напугалась бы, подумал я, отодвинул через приоткрытое окно тонкую занавеску, пошире приоткрыл створку, – крику не оберешься.

– Добрый день.

– Laba diena.

– Laba diena, moteryškė. Koks čia miestas?

– …Lietuva-Lietuvos pasienis, Toliau-Baltarusija.

– Aš esu iš šito ešelono. “Partizanai“. Antrą parą jau važiuojam. Žmona su dukra nieko nežino-kur aš randuosi. Visiškai nėra laiko. Sustojimas trijom minutėm. Prašau, padėkite.

– Gerai. – Руку спокойно протянула, очки на лоб приподняла, стала в листок всматриваться, кивнула головой – все понятно, разборчиво.

– Štai lapelis su adresu, ir tekstas apačioje. Išsiųskyte telegramą atvyrutėje. Štai jums trys rubliai.

– Nesijaudinkyte, aš viska padarysiu, – взяла трешку мятую, на стол положила, разгладила ладонью аккуратно. – Ačiū… dėkuoju.

– Аš viska padarysiu. – Женщина улыбнулась, кивнула утвердительно. Зачем-то поправила прическу 1.

Петр стоял за спиной, почти не дышал, но я чувствовал шевеление волос на своем затылке.

– Ну, вы ли-и-ихо! – таращил глаза Петр. – Такое произношение! Прям… не знаю!

– Спасибо, Петр! Сильно выручил! Даже не представляешь – как! А ты тоже литовский знаешь, что ли? – засмеялся я. – Так обрадовался! Как на родину вернулся!

– Спасибо… спасибо… (Перевод Романаса Гусаковаса.)

– Нет, но тетка-то все поняла. Спокойно так уловила! Добрая тетка. Я глаза видел.

– А я срочную службу в сорока километрах от Вильнюса служил, отдельный танковый полк при мотопехотной дивизии. Полтора года. Такая история. Ребят было много литовцев. Хороший язык – мягкий, напевный, не злой. И люди тоже попались нормальные. В основном сельские трактористы бывшие, не избалованные. Какая там дедовщина! Сержантом был, старшим механиком- водителем. Скажешь, чего надо сделать, можешь уходить. Пока все не сделает – спать не ляжет. Вот – через людей-то… лучше всего познается. Без словарей. Был такой у нас Витас Бержелёнис – рисовал, на гитаре играл – талант! Так он и нарисует, и споет, чтобы понятно было все. Даже самому как-то хотелось, чтоб получилось… Вот видишь, пригодилось! Поди узнай, когда что понадобится. Хотя и подзабыл, за столько-то лет… Даже, – я засмеялся, ветку отодвинул, придержал, Петра пропустил, – несколько песен знал. Веселые, шуточные, с притопом- прихлопом… Ну и материться, конечно, научили первым делом. На литовском. Почему это языки легче усвоить с матерщины? Чудно!

– А ну – скажите чего-нибудь такого… матюков. Немного.

– Не хочу ругаться. Не то настроение.

– А как станция-то называется?

– Не расслышал… То ли Каркаляй… то ли… Кальваляй… в общем – кончается на «яй».

– Может – Тракай?

– Ну нет, Тракай я бы запомнил, известное место! Да сейчас уже и не важно. Проехали!

– Ну, вот – проехали – «Траля-ляй»! Все равно – здорово! А я вот за полтора года даже не знаю, как на пуштунском «здрасьте-досвиданья» сказать! «Шурави, шурави». Улыбаются, мягко стелют, в халатах, а ночью – головорезы.

– Гортанный язык, неласковый. Восток. Так ты – Афган прихватил, что ли?

– Было дело. Водитель. Горючку таскал на бензовозе. По серпантину. Чуть-чуть не дослужил. По горам кружим, оцепление, все как положено. Все время ждешь – счас саданут, а по-любому оказываешься не готов. И точно – по крайним как дали из двух «мух» с горочки напротив, достали, суки басурманские, колонна застопорилась, вертушки где-то замешкались на подлете… ну и запылали весело наши бензовозы, как спички. Жарко, вонь, копоть черная небо закрыла, пальба. Лежу за валуном, отстреливаюсь, ну, думаю, – жопа! Они обдолбанные, бородатые, Карабасы-Барабасы, летят с горы, халаты нараспашку – духи! Стреляют веером от пояса, «уаллах-акбар» орут, визжат, как будто режут! Зубы желтые… Кадыки перекусить бы, как… ботву на морковке – зубами… Садишь в них, ничего не видишь, выцеливаешь, патронов мало. Жалеешь патроны, в них – моя жизнь! Оставил парочку, затаился. Вертушки тут… ангелы-спасители с небес. Пошла веселуха… отцы-командиры огонь на себя вызвали и с неба ка-а-ак им вмандякали по самые небалуй! – Петр сглотнул, остолбенел коротко. Лицо серое, как кора на стволе инжира… – Контузило. В ушах звенит противно, не избавиться, не слышу ни хера. Упал. Колотит всего, озноб ненормальный, а температуры – нет, я смеюсь, корежит, горю весь… буквально! Остановиться не в силах, валяюсь, как собака в пыли, камнями исцарапался… боли нет совсем, чужое все – руки, тело, кожа – деревянное, не мое… не чувствую совсем. – Он вновь остановился, замолчал. Кхекнул. Отдышался.

– Не тошнило? В кино показывают – сразу тошнить начинает.

– То в кино! Да они же не первые были… крестники мои. Потом икота напала – думал, сердце остановится. Тут меня подобрали. – Петр остановился, задохнулся. Грудину потрогал. Снова хекнул громко, продолжил: – В госпитале повалялся немного. «ЗБЗ» дали. «За боевые заслуги». Медальку такую – красивую. И месяц уже как дембель. Гуляю-радуюсь. На работу устроился. Шоферить дальнобойщиком. Жениться вот надумал. Собрался. Да некстати тут эти дела подъехали…

– Так ты – герой, Петр! Без всякой натяжки, – тихо ему говорю. – Мог бы военкому напомнить, не с каждым – вот так-то. Исключительное дело! Я рапорт по команде напишу, только дай добраться, доехать до конечной станции. Я же должник твой, Петруха! Ты ж такого «языка» мне добыл!

– Какие тут считалки!

– Это как долг в преферансе – святое! – засмеялся я. – Ну, на сборы-то тебя зря замели. Надо только волну грамотно погнать – быстро вернут на исходную!

– Сорок пять суток. Здесь же не стреляют. Не люблю просить то, что и так положено! Сами дадут! Крысы тыловые!

И замолчал надолго.

Теперь я был уверен, что весточку девчонки скоро получат. Успокоился немного, лежал на опостылевших нарах, удивлялся поступку Петра, смотрел на него совсем другими глазами.

Молодой такой, а уже переломанный. Глаза вдруг повлажнели. Пацан совсем ведь, а сколько уже всего намешалось – и равнодушия, и правды, и отчаянья, и жесткости! Война же – только подумать! И человеческое.

Молодой совсем! Это мне четырнадцать лет было, когда Петруха родился. Паца-а-ан!

* * *

Я попытался мысленно представить на карте Чернобыль. Как обычно, секретили закрытые города названием близлежащей деревеньки. Но это рядом с Киевом. Это точно. Где-то севернее, напротив, на реке Припять. Молодой город строителей будущего. Будет ли теперь у него – будущее? И у людей, которые там сейчас? Что там сейчас творится? Хорошо, если учения, а если… И вот это «если» терзало постоянно, не находило выхода разумным контрдоводам, неопределенность усиливалась.

Двигались же мы эшелоном с запада, наверняка угол срезали, вон как спешили – через Белоруссию. К Днепру. Само название станции было на слуху, в первых строках победных партийных рапортов, флагман Украины и страны… Уже лет десять гнали мощным потоком миллионы гигаватт электроэнергии. Что же там стряслось-то? Спешим, муравьишки, перебираем лапками, пытаемся срочно организоваться… в потревоженный муравейник несемся сломя голову… Как там было в фильме «Девять дней одного года»… черные, белые, русые, пегие, лысые, сплошные муравьи – ползут, в каждой лапке по песчинке, но ползут…