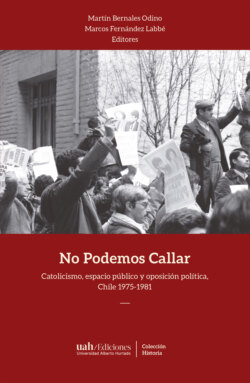

Читать книгу No Podemos Callar - Varios autores, Carlos Beristain - Страница 7

ОглавлениеINTRODUCCIÓN

Intervenciones católicas en el ámbito público-político: Chile en la segunda mitad del siglo XX

Como ha expuesto con sintética claridad la historiadora Sol Serrano, muy probablemente los conflictos producidos en el último tercio del siglo XIX entre el Estado y la Iglesia católica en Chile —bajo la seña del avance del laicismo y la restricción de los ámbitos de influencia de la institución católica— lo que provocaron fue que el catolicismo encontrase en la animación y ampliación del espacio público1 un campo de desenvolvimiento especialmente productivo y determinante tanto para dicho espacio público, como para las dinámicas de desenvolvimiento del campo eclesiástico como tal. Es decir, fue en el terreno de la intervención pública dónde el catolicismo chileno maduró una serie de plataformas y agentes de opinión que una y otra vez se volvieron eficientes vectores de movilización política, debate intelectual y orientación ético-política para los millones de ciudadanas y ciudadanos que se identificaban con las creencias representadas institucionalmente por la Iglesia católica. En ese sentido, desde muy temprano en el periodo que aquí interesa analizar el protagonismo de sacerdotes, religiosos y religiosas en el campo público y político fue una constante antes que una excepción, y la contrariedad que ello producía en el resto de los agentes políticos fue a su vez reiterada.

Para las izquierdas y las derechas del siglo XX, para los gobiernos y las oposiciones, muchas veces la vocería católica, el juicio del Episcopado, la irrupción de los y las cristianas de base, el clericalismo rampante, su anverso del anti-clericalismo de batalla, todas fueron manifestaciones incómodas de un protagonismo político de inspiración religiosa —específicamente católico— que obliga a considerar a los agentes católicos como actores activos y muchas veces resolutivos en el universo de las relaciones y contextos político-sociales del siglo XX chileno. Para ilustrar ello —y de algún modo como intento de encuadrar en un campo más amplio el pensamiento y acción reflejado en el boletín clandestino No Podemos Callar y su continuidad en Policarpo— es posible tematizar con algo de detalle la experiencia de politización católica que representó Cristianos por el Socialismo, ya que ahí se verificó el encuentro directo y sin mediaciones entre agentes católicos y la acción política contingente; y su resultado subrayó el grado de conflictividad interna que la toma de posición política generaba al interior del mundo eclesial.

Con mucha claridad a lo largo de toda la década de 1960 se produjeron a nivel global y regional una serie de iniciativas de aproximación entre el catolicismo y el marxismo, bajo la figura tanto de debates intelectuales —epitomizados por la actitud del filósofo marxista convertido al catolicismo Roger Garaudy, así como por la disposición de diálogo manifestada por el teólogo alemán Karl Rahner— como de la visibilización de coincidencias prácticas en la acción política organizada2. En lo que aquí interesa, la cercanía manifiesta entre algunos segmentos del catolicismo chileno y el marxismo se tradujo en la realización de debates e intercambios político-intelectuales en el ámbito público, así como en la temprana articulación de organizaciones políticas constituidas por cristianos y cristianas de izquierda. Sobre lo primero, es importante recordar aquí que —de modo general y conclusivo— las instancias de “diálogo cristiano-marxista” que se verificaron en el país dejan al menos dos puntos fuertes para considerar: fueron las y los católicos quienes buscaron aproximarse al marxismo como herramienta de pensamiento y acción política, y no así las y los marxistas, por lo que muy bien podría catalogarse al “diálogo” como una actitud más bien unilateral, en términos de que en el registro del proceso no se evidencian movimientos en la dirección “marxismo-cristianismo”, como sí son muy claros los de orientación contraria. Y por ello, el segundo punto dice relación con la persistencia al interior de ambos campos de la ecuación de muy arraigadas creencias de antagonismo, que una y otra vez obstaculizaron el ejercicio efectivo del mentado “diálogo”. Por un lado, en el campo del marxismo la percepción de que los intentos de aproximación del catolicismo eran solo una estrategia de sobrevivencia, en el fondo oportunista, estuvo siempre presente, erosionando por ello la posibilidad de la mutua confianza en la honestidad de los argumentos. De modo complementario, en términos filosóficos la crítica de la religión fue una baza de cuestionamiento persistente, en términos tanto de la oposición entre las distintas corrientes del marxismo a la posibilidad de la religión como un factor no-alienante y meramente superestructural, como a su validez como humanismo en tanto la vocación universalista del cristianismo atentaba contra convicciones estratégicas del materialismo y de la acción política orientada por la lucha de clases3.

De forma anversa, en el campo católico la fortaleza del anti-comunismo fue determinante, en tanto que a lo largo de todo el periodo la sindicación del comunismo (o el marxismo) como el antagonista predilecto fue un factor de movilización y cohesión4. En el periodo que aquí se revisa, las declaraciones episcopales en contra del comunismo —que en el caso de Chile, a diferencia de otras realidades regionales, no era una fuerza artificialmente construida y fantasmática, sino que un conjunto de movimientos y partidos, una sensibilidad, una cultura política, un sinfín de organizaciones y una posición estratégica en el espacio político que se volvería mayoría con el triunfo de la Unidad Popular en 1970— se reiteraron una y otra vez, y la cercanía de agentes católicos con el gobierno Demócrata Cristiano (1964-1970) tuvo mucho de rechazo al marxismo, como bien lo atestigua tanto la relación entre el pensamiento católico del periodo con las orientaciones estructurales del gobierno de Frei Montalva —tan bien representado en la figura del jesuita belga Roger Vekemans—; como el acendrado anticlericalismo de izquierda que esta relación motivó5.

Junto a ello, el campo católico a partir de la década del 60 cobijó en su interior formas más radicales de anticomunismo, siempre atentas al plano global del comportamiento del imperialismo soviético como amenaza a la civilización cristiana occidental; así como a los esfuerzos de infiltración que el marxismo llevaba a cabo con respecto a la misma institución católica. En ese sentido, el polemista Sergio Fernández Larraín y su participación en los círculos del anticomunismo internacional de la Guerra Fría y la aparición y visibilidad de Tradición, Familia y Propiedad en Chile, con sus agresivas y muy modernas campañas de rechazo a los embates contra el derecho de propiedad, así como su implacable crítica a la Jerarquía obispal durante todo el periodo, son muy expresivas de la vigencia de un anticomunismo intenso y movilizador al interior del mundo católico.

Dicho eso, sin embargo, a partir de la década de 1960 —y muy probablemente antes— se visibilizó en Chile una sistemática corriente de aproximación política entre catolicismo y marxismo, ya no solo a partir de debates intelectuales, sino que a través de la articulación de organizaciones políticas. Así, para la elección presidencial de 1964 se formalizaría una primera Izquierda Cristiana, movilizada como Católicos Allendistas que dieron públicamente su apoyo al candidato del FRAP, Salvador Allende, en esas elecciones. Es decir, en los comicios que dieron el gobierno a la Democracia Cristiana —un partido con abierto ánimo de identificación doctrinal con el catolicismo, que parecía contar con el apoyo de la jerarquía y que de alguna forma contenía en su programa algunos de los anhelos de cambio social que el Episcopado había hecho suyos desde inicios de la década— un segmento de personas que se manifestaban parte del campo católico optaron por hacer público su compromiso con una opción abiertamente distinta —pero no necesariamente distante u hostil— a aquella más linealmente reconocible como “católica”.

Tras ello, y en gran medida por el influjo de la Nueva Izquierda de inspiración cubana y de las figuras continentales de Ernesto “Che” Guevara y el sacerdote colombiano Camilo Torres, se articularon en Chile dos organizaciones de clara inspiración revolucionaria: los denominados Comandos Camilistas e Iglesia Joven6. Ambas coincidían en dos factores que de aquí en adelante debe atenderse con detalle: por un lado la crítica reiterada a la institucionalidad católica, en particular por sus rasgos de complicidad con las formas de explotación capitalista y las elites que de ella se beneficiaban, así como su autoritarismo y verticalismo institucional; por otro, un proclamado compromiso con el “pueblo”, sus luchas, su condición de opresión y la tarea de su revolucionaria liberación. Sin entrar aquí en detalles, el periplo de ambas organizaciones —de pronta disolución a fines de la década de 1960 e inicios de la de 1970— es significativo en dos aspectos de interés: por un lado, coincidieron en sus debates en postergar la reforma interna de la institucionalidad católica a la conquista de un orden social distinto, a través de la revolución. Es decir, asumieron de forma cabal con el enfoque marxista la realidad superestructural de la Iglesia católica —obviando así una naturaleza trascendente de la misma—, y por ello, su transformación sería efecto, más que causa, del cambio estructural que el socialismo supondría. En segundo lugar, adoptaron formas y repertorios de prácticas muy propias de la época, en términos de que la manifestación pública, la divulgación de manifiestos y panfletos, la militancia política organizacional, la ocupación de espacios públicos —la toma de la Catedral del 11 de agosto de 1968 fue su mejor expresión—, todo ello, las convertía en organizaciones políticas con diseño y comportamiento típico de las expresiones formalizadas de la acción política del periodo, sin mellar en este tipo de articulación el factor “catolicismo”, representado por las mismas organizaciones como un valor agregado a su compromiso revolucionario. O si se prefiere, su compromiso evangélico era canalizado de forma coherente con la adopción de los modos de organización y las convicciones y tácticas de la izquierda revolucionaria7.

A una escala si se quiere mayor, con el fin de la década de 1960 y el inicio de los años de la década del setenta, antes y después de la elección de la Unidad Popular, se articularon dos organizaciones políticas de inspiración católica, o al menos en las que una parte significativa de sus militantes se identificaban como católicos o provenían de los espacios tradicionales de la politización católica, como las agrupaciones universitarias o el mismo PDC: el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y la Izquierda Cristiana, ambas organizaciones que formaron parte de la alianza de gobierno y que a través de distintas vías harían suya la oposición a la Dictadura8.

En el mismo periodo, sin embargo, se articuló la que quizás sea la más representativa de las organizaciones de politización católica, en tanto la identidad religiosa era instalada como primaria, de base, y no solo vicaria o anexa a una identidad revolucionaria anterior. En abril de 1971 se organizó el Secretariado Sacerdotal de Cristianos por el Socialismo —que prontamente reduciría su denominación a Cristianos por el Socialismo, dado el efecto clerical que el término “sacerdotal” suponía—, que llegó a agrupar a unos dos centenares de sacerdotes, religiosos, religiosas y pastores evangélicos alineados tras la aplicación del programa de la Unidad Popular. Si bien la bibliografía en torno a este grupo no ha dejado de crecer en los últimos años, y su alcance regional y global fue muy evidente en el periodo, lo que aquí interesa, en breve, es anotar cómo y por qué Cristianos por el Socialismo representó un punto de inflexión incomparable en las relaciones entre catolicismo y política en el Chile contemporáneo9.

Y ello por varias razones. En primer lugar, porque el protagonismo central de la organización estaba radicado en sacerdotes y religiosos —encabezados por el jesuita Gonzalo Arroyo— y ello suponía desconocer las siempre reiteradas advertencias de parte de la Jerarquía del riesgo que suponía la identificación directa entre agentes religiosos y acción política. Los argumentos siempre aducidos decían relación primero con la posición sacerdotal como factor de unidad —resquebrajada si el religioso tomaba una opción política que implicaba la negación de otras, y por ello el conflicto antes que la unidad— y luego con la proposición de que la incidencia política de la Iglesia católica se llevaba a cabo a través de la mediación de la conciencia y la orientación ético-doctrinal, antes que en el plano de la política partidista y sus definiciones técnicas. Es decir, el magisterio católico se dirigía a la conciencia del laicado, y era este cuerpo de la misma Iglesia el que actuaba abierta y sistemáticamente en política, asumiendo la diversidad de opciones para la construcción del bien común y, en la práctica, oponiéndose a aquellos programas e ideologías que se manifestaran contrarias a este. Por ello, las plataformas de incidencia política eran laicas, no sacerdotales, y la Iglesia y sus ministros debían estar siempre en el más elevado plano de la orientación, nunca en el de la militancia. Pues bien, las definiciones y las prácticas de Cristianos por el Socialismo apuntaron directamente en oposición a esta tradicional admonición: los sacerdotes debían de asumir compromisos políticos explícitos, en tanto contaban para sí con un valor simbólico que, en particular en Latinoamérica, representaba un plus de credibilidad política ante el “pueblo”. Y por lo mismo, el papel eucarístico de la unidad no podía congraciarse con el compromiso que el sacerdote debía mantener con el “pueblo”, dado que este aglutinaba en sí a los preferidos por el Evangelio.

Un segundo aspecto a considerar para hacer comprensible esta cualidad paradigmática de Cristianos por el Socialismo en la relación catolicismo-política en Chile fue la adopción explícita y primordial del programa de la Unidad Popular como factor de articulación de la organización, en términos de que ello suponía varios elementos muy importantes de considerar. Por un lado, el principio de que era la construcción del socialismo, de acuerdo a como lo proponía el Programa de los 40 puntos, la estrategia secular más adecuada para hacer valederos los principios evangélicos en la realidad. El socialismo era el tipo de formación histórica y social que mejor interpretaba el mensaje cristiano, y ello suponía que quienes estuviesen a favor de otras formas de organización económico-social estaban en contra del Evangelio. Y este socialismo era el realmente existente, aquel identificado con el marxismo y comprometido con sus proposiciones tácticas y estratégicas, y no las variantes que desde el comunitarismo se habían perfilado en distintos momentos del periodo desde el pensamiento católico y la misma Jerarquía chilena, como bien ejemplifica el socialismo comunitario del progresismo democratacristiano de la segunda parte de la década de 1960 y el documento episcopal “Evangelio, política y socialismos” de inicios de la de 197010. Así, en Cristianos por el Socialismo no solo se obviaba el tradicional rechazo al marxismo, sino que más allá de ello se lo asumía como una herramienta de comprensión de la realidad y su transformación indispensable, científicamente elaborada y eficiente en la construcción de un mundo más cercano al Reino. En la práctica, ello derivaba en que Cristianos por el Socialismo operaba como una organización política al alero de una coalición mayor, y por ello se manifestaba contingente y cotidianamente en torno a los problemas de lo que la Jerarquía denominaba la “técnica política” y la “política partidista”.

Del mismo modo, esta prelación del Programa de la Unidad Popular y del aparataje conceptual y político del marxismo supuso que las clases trabajadoras y en particular la clase obrera chilena concentrara el máximo compromiso político por parte de las religiosas, religiosos y sacerdotes que se hicieron parte del movimiento. Es más, dentro de las razones que justificaron su formación estaba la tarea de contribuir desde el catolicismo a la unidad de las clases populares, que fragmentadas por los tradicionales sectarismos de la izquierda y los aparatos de alienación del capitalismo, podían encontrar en una organización religiosamente inspirada, pero políticamente comprometida, un espacio de unificación y crisol revolucionario para la etapa que la vía chilena al socialismo significaba. Este grado de identificación del cristianismo con el “pueblo”, así como la profundidad e impacto que la interpretación de los pobres y la pobreza, los oprimidos y la opresión tendrían en el mediano plazo es un factor clave en la comprensión del pensamiento y la acción del colectivo No Podemos Callar, y ya estaba presente en la tradición de la incidencia social católica, como bien se reflejó en lo que puede denominarse como la “politización por proximidad”, en términos de que era la vivencia directa de la pobreza, la experiencia de vivir con y como los sectores más marginalizados de la sociedad, la que legitimaba la intervención política católica, más aun en agentes que en su singularidad por lo general provenían de las clases acomodadas y habían crecido y formado en ambientes privilegiados. Experiencias como la de los “curas obreros” que trabajaban en fábricas y vivían como proletarios, o las comunidades cristianas de base que se trasladaban desde barrios de clase media o alta a habitar en poblaciones marginales, son expresión de todo ello11.

Del mismo modo, era la proximidad a la pobreza la que permitía que, desde el prisma de la experiencia y la legitimidad que ella suponía, Cristianos por el Socialismo asumiera como inequívoco el camino de la lucha de clases, polarizada de alguna forma en el binomio oprimidos/opresores. O se estaba con los primeros, o se estaba contra ellos. El impacto de esto era múltiple y de alguna forma ya ha sido reseñado: la adopción del programa de los partidos que representasen a los oprimidos; la supremacía de estos sobre los opresores; la licitud de la violencia como forma de obtener la liberación de las clases oprimidas. Este último factor, de más está decirlo, era el que podía y de hecho generó las más ácidas polémicas al interior del campo católico del periodo. Es importante recordarlo, para el pensamiento tradicional de la Iglesia católica esta debía aparecer como un factor de unidad, no de ruptura; la lucha de clases representaba el axioma del conflicto, su inevitabilidad, necesidad, fecundidad.

Como una y otra vez se debatió en la década de los sesenta, el concepto que concentraba al binomio “pueblo” y “violencia política” fue el de “revolución”, y por ello, desde el interior del pensamiento católico se articuló una revolución cristiana que equidistaba de alguna forma tanto con el diagnóstico de violencia estructural elaborado por la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968, como con la tradicional acepción marxista del término, asociado inevitablemente al uso de la violencia12. En esa lid, Cristianos por el Socialismo se pronunció efectivamente como partidario del uso de la violencia política para la concreción de los objetivos que la transformación del capitalismo demandaba. La reflexión sobre el punto obligó, para sus miembros, a definir a esta violencia ejecutada contra los sectores sociales opresores como un “amor violento” que permitía su liberación e inclusión en el campo del “pueblo”; y al mismo tiempo ponía de manifiesto las dificultades que el tipo de interpretación tradicional del cristianismo suponía para su efectividad revolucionaria. Así, para la organización sacerdotal el rechazo a la violencia suponía un “resto de cristianismo” que estaban dispuestos a relativizar en aras del objetivo mayor de la construcción del socialismo.

Finalmente, la proscripción de Cristianos por el Socialismo por parte de la Iglesia católica chilena casi inmediatamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 dejó en evidencia una matriz problemática de enorme significatividad. En el documento que prohibía a la organización y las prácticas que esta representaba para todos los miembros del clero —“Fe cristiana y actuación política”—, el Episcopado chileno ponía uno de sus acentos en la naturaleza cismática y sectaria del movimiento, en tanto habría operado como un magisterio paralelo al de los obispos, suponiendo con ello que solo la interpretación del Evangelio que realizaba Cristianos por el Socialismo era la legítima y verdadera, y que el resto eran construcciones o interesadas, o alienadas por la ideología. Así, se denunciaba desde la jerarquía un potencial faccioso en la organización, y por ello su disolución —en un marco en el que centenares de sus miembros eran detenidos, torturados, expulsados del país e incluso asesinados— era el único camino13.

De ese modo, y a partir de los trazos que hasta aquí se han propuesto, es posible destacar al menos dos aspectos que permiten enmarcar de forma comprensiva el pensamiento y la acción pública que No Podemos Callar encarnó. Por un lado, advertir la sistemática figuración, incidencia, opinión y conceptualización pública y política que el catolicismo chileno llevó a cabo durante las décadas de 1960 y 1970, en el curso de las cuales la conflictividad al interior del campo católico, la tensión entre agentes y jerarquía y la toma de posiciones públicas fue, mucho más que una excepción, la norma. Por otro lado —y esto es uno de los puntos que se seguirá profundizando en esta introducción—, estas evidencias de actividad pública y política sistemática permiten comprender el espacio público chileno del período como no secularizado, o siguiendo la idea de múltiples secularidades14, modelando un tipo peculiar de secularización en la que el espacio público se articulaba a partir de unas prácticas de intervención que no inhibían, sino que acogían la participación activa de agentes e instituciones religiosamente inspirados y justificados. No Podemos Callar se desenvolvió a través de ambos aspectos: representó una intervención pública religiosamente fundada; y se enfrentó políticamente a la Dictadura, en un campo en el que la opinión política pública disidente había sido arrasada, y que quizás por ello, era la Iglesia católica la única plataforma desde la que la política podía ser enunciada15.

No Podemos Callar : un colectivo y una plataforma de intervención pública en tiempos de Dictadura

Considerando la trayectoria histórica recién mencionada, No Podemos Callar no pareciera haber sido una iniciativa muy novedosa. Más bien, aparentemente fue un proyecto que continuó una serie de intervenciones católicas en el espacio público con un formato, el de una revista, que también era bastante conocido16. Quizás su peculiaridad más saliente, o al menos la primera que podríamos notar, refiere al periodo de publicación. No Podemos Callar se publicó en los primeros años de la Dictadura, esto es, en un momento en que el espacio público había sido casi totalmente “cancelado”17. Esto obligó a una innovación, a saber, la revista sería un pasquín clandestino. Esta peculiaridad, en principio solo formal, no solo permite avizorar la existencia de un tipo de medio de comunicación cuya historia en Dictadura está aún por hacerse18, sino también marcará el funcionamiento de la revista19. En efecto, la decisión de devenir un periódico clandestino permite advertir desde el comienzo la voluntad de los creadores de No Podemos Callar de insertarse en medio de las tensiones de un momento político novedoso y fundacional para responder con las limitaciones y con la libertad que podía dar la clandestinidad.

Una segunda peculiaridad de No Podemos Callar refiere a la conformación de quienes la fundaron y sostuvieron. A diferencia de Cristianos por el Socialismo, cuyos rasgos hemos brevemente reseñado, No Podemos Callar fue una acción sostenida por cristianos de base que incluyó no solo a sacerdotes, religiosas y religiosos, sino también a cristianos laicos y a personas que no adscribían a fe alguna20. Si bien es cierto que el sacerdote jesuita José Aldunate fue el editor de la revista desde el primer hasta el último número, él no fue ni el único autor de sus artículos ni el único participante en la compleja red de elaboración y distribución del pasquín. La iniciativa surgió y se sostuvo, más bien, por miembros de comunidades cristianas de base, entre las cuales el mismo Aldunate se encontraba21. En otras palabras, No Podemos Callar lejos de ser la obra de un único sujeto o de una agrupación de sacerdotes, religiosos y religiosas, fue el resultado de un trabajo grupal realizado por cristianas y cristianos de base reunidos en un intento de responder, en razón de su fe, a las urgencias con que el gobierno dictatorial de Chile los confrontaba22. La revista conformaba, como sus redactores anotaban en uno de sus números, “un colectivo en constante nacimiento”23 y sus artículos, coincidentemente con ello, formaron un periódico polifónico.

La relevancia de la conformación del colectivo No Podemos Callar puede advertirse mejor si se le contrasta con otras iniciativas católicas que le eran contemporáneas. La revista no era la voz de la jerarquía eclesiástica, como sí lo eran La Revista Católica y la multitud de boletines locales, incluídos los del Arzobispado de Santiago, con las que recurrentemente interactuaba críticamente. Tampoco devendrá el canal de expresión de un partido político católico, como el caso de la revista Política y Espíritu, vinculada a la Democracia Cristiana y publicada hasta 1975 y luego a inicios de la década de 1980; aunque no dejó de reflexionar acerca de los cristianos que actuaban en política, así como intentó dar criterios de acción en medio las agitadas aguas de la contingencia de mediados de la década de 1970 e inicios de la del ochenta. De modo similar, no fue la plataforma de opinión de una agrupación católica existente de antemano, como ocurría con Mensaje y la Compañía de Jesús, pero no por ello dejó de expresar una voz que devendrá importante al interior de la Iglesia católica24. En otras palabras, la revista misma y la acción que con ella se realizaba devinieron la hebra que unía a distintos tipos de cristianos que habían decidido responder a la Dictadura interviniendo en el espacio público. Al hacerlo, y esto es relevante incluso hoy, sobrepasaban el clericalismo sin ser anti clericales25, el partidismo sin ser apolíticas y apolíticos, así como las divisiones canónicas entre laicos y consagrados con que la Iglesia católica se organizaba en ese tiempo y sigue haciéndolo hasta el presente, sin dejar de ser cristianas y cristianos.

La riqueza y la novedad de la revista en términos de información se debía a su función como lugar de convergencia de multitud de fuentes distintas y dispersas de información. A pesar de la precariedad de su funcionamiento clandestino, No Podemos Callar fue capaz de reunir y someter a escrutinio notas internacionales provenientes de los múltiples de circuitos de información del mundo católico europeo, norteamericano y latinoamericano —habituales en las prácticas de intercambio de esta esfera global de circulación de contenidos—; testimonios y reportes provenientes de comunidades cristianas de base y parroquias de barrio; informes de organismos de la Iglesia chilena y de otras ONG; materiales publicados en la prensa nacional y documentación oficial elaborada por las Conferencias Episcopales del Chile y el continente, así como textos pontificios y perícopas bíblicas26. Ese cúmulo de referencias se ponía en relación con los relatos en primera persona de mujeres y hombres que habían sufrido la violencia política o las consecuencias de la política económica27. De esta manera la revista lograba ensamblar una perspectiva sobre el proceso de articulación de la Dictadura y sus modos de gobernar Chile que combinaba perspectivas nacionales e internacionales, experiencias silenciadas y explicaciones oficiales, análisis estadísticos y los relatos que se hallaban tras los números, declaraciones de la jerarquía eclesiástica matizadas por las vivencias de lo que NPC denominaba Iglesia popular. De dicha Iglesia popular, obtenía no solo testimonios privilegiados sino también un prisma de interpretación y acción que, heredera como se dijo de acciones católicas previas, devendrá el lugar desde donde la revista se situó y analizó el presente de Chile28.

Las urgencias de No Podemos Callar

El compromiso del colectivo No Podemos Callar se hizo manifiesto a lo largo de cada uno de sus números. Sin embargo, es importante advertir que dicho compromiso no surgió desde un programa establecido al momento de fundar la revista o existente previamente a ella. Así como no hubo un grupo intraeclesial que fuese el punto de partida de la revista, no hubo tampoco un proyecto ya escrito que le señalara sus objetivos de antemano. El título del pasquín clandestino lo dice apenas veladamente al citar un momento crucial en la vida de Pedro y Juan, discípulos de Jesús. Según el relato bíblico, los dos discípulos fueron encarcelados por enseñar al pueblo y anunciar la resurrección de Jesús. Luego de escuchar sus descargos, los jefes de los sacerdotes si bien los liberan, los amenazan y prohíben seguir dando a conocer la Buena Nueva. La respuesta de los discípulos ante la prohibición sacerdotal da el nombre a la revista y señala el compromiso que el colectivo naciente promete honrar: “No podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hechos, 4, 20)29. Lo que ahora importa advertir es que mientras el título de la revista recogía bien la urgencia del naciente colectivo, su nombre no enunciaba un programa de acción. El pasquín no fue bautizado revista Pro-Paz o Revista por la Solidaridad, parafraseando proyectos católicos emblemáticos en el mismo periodo. La urgencia del colectivo No Podemos Callar consistía en cumplir un “compromiso bíblico” por el cual debían arriesgarse a tomar la palabra para hacer valer una voz disidente que se comprometiera con una verdad que sus miembros estaban presenciando30.

De esa forma, con esta fisonomía y particularidades, No Podemos Callar tomó la palabra para reaccionar frente a un gobierno dictatorial al que consideraba ilegítimo e inmoral. Los redactores de sus números tomaban a su cargo la tarea de responder reflexivamente, esto es, realizar una crítica razonada respecto de ciertos asuntos que eran cruciales para la vida de muchas personas en Chile. Dicha respuesta tomó la forma de una revista que tuvo, y esto es relevante de advertir, un modo que podríamos llamar razonado. No Podemos Callar materializó un ejercicio crítico respecto de la realidad chilena y asumió la tarea de develar lo que estaba ocurriendo y articularlo reflexivamente31.

Dicha develación se realizó de dos maneras. Por un lado, conocer adecuadamente los hechos y hacerlos públicos32. En esa línea la revista publicó artículos que, en vez de aceptar la versión oficial de ciertos hechos y las calificaciones jurídicas dadas por los tribunales, investigaron lo sucedido, contrastaron estas con otros testimonios y preguntas que daban pie a juzgar de modo distinto lo sucedido para, finalmente, ofrecer conclusiones que los años demostrarán correctas33. En este trabajo paciente de develación realizado al calor de los acontecimientos la revista constituye, por un lado, una fuente privilegiada de información tanto sobre eventos, actores y decisiones jurídicas particulares, como acerca de la violencia política y las políticas sociales y económicas que permitieron la institucionalización de la dictadura. Asimismo ofrece una muy valiosa perspectiva desde la cual observar las relaciones que la Iglesia católica institucional —en sus distintos niveles— mantenía con el gobierno, en un contexto en el que, en gran medida, era la Iglesia católica el único agente político con la legitimidad necesaria para interactuar políticamente con la Dictadura. Por otro lado, No Podemos Callar asumió una tarea quizás más ambiciosa, la de de dilucidar la racionalidad que el conjunto de acontecimientos comenzaba a delinear34. Ambas actividades fueron fundamentales para la revista por razones, en parte, distintas. Mientras conocer los hechos permitía informar correctamente y tener los antecedentes para juzgar lo ocurrido adecuadamente; delinear una racionalidad del conjunto de eventos, permitía intentar un diagnóstico del momento que se vivía para orientar actuaciones oportunas no solo para la acción inmediata, sino para constituir otro Chile. Desde esta doble perspectiva es posible identificar algunos asuntos cruciales. Ellos dieron cuerpo y fueron los vectores a través y por los cuales la revista reflexionó su presente.

El primero de esos asuntos cruciales son las vidas humanas acorraladas y eliminadas por la represión policial y militar35. Es una urgencia que surge desde el conocimiento de tantos y tantas detenidas, torturadas y asesinadas. Saber la verdad acerca de esos hechos y relatar públicamente el horror que padecieron tantas personas, fueron deberes que el colectivo No Podemos Callar parece haberse impuesto. Así, con porfía y pulcritud la revista relató los casos que llegaban a su conocimiento, indicando los nombres de quienes habían sido detenidos, describiendo las circunstancias de sus apremios, detallando los intrincados e incomprensibles reveses judiciales y la información ambigua o derechamente falsa difundida por diarios y por funcionarios de gobierno. Tal y como otras instancias del campo religioso —como Copachi, Fasic y la Vicaría de la Solidaridad— NPC entregaba cifras mensuales de detenciones y desapariciones36. Al hacerlo, la revista no dejó de reiterar la enormidad de cada crimen cometido como si cada situación relatada fuera única y como si el relato pormenorizado y consistente de lo sucedido hubiera podido detener la violencia que la dictadura desplegaba o, al menos, persuadir a quienes la negaban o la aceptaban como parte de hechos aislados, explicables por exabruptos individuales. Cualquiera haya sido el caso, la revista advertía tempranamente que esas vidas desaparecidas lastrarían el futuro del país37.

El deber de tomar la palabra para relatar lo sucedido no quedó circunscrito a lo que hoy se llama periodismo de investigación. No Podemos Callar intentó no solo informar sobre los hechos, sino también dar cuenta del horror, capturar de algún modo sus implicancias. Los relatos pormenorizados de detenciones y torturas debían conmover y también interpelar al lector, obligándole a pensar acerca de su posición en esta tragedia y sobre el destino de la sociedad chilena en la que vivía. Al hacerlo, NPC no solo situó la violencia en una dimensión humana, sino que convocó a su divinidad a propósito de ella. La revista, y esta es una de sus características salientes, vinculó la violencia que muchos padecían con el Dios cristiano mediante citas bíblicas al final de cada artículo. Verdaderas bombas que removían al lector y situaban lo dicho en un nivel distinto —el de la relación entre el Creador y su creación, el del vínculo entre sus creaturas y Su justicia—. No hay explicaciones teológicas ni argumentos que indiquen la pertinencia de estos pasajes bíblicos, pero las citas indicaban con claridad que el modo de acorralar y aniquilar tantas vidas en Chile conmovía a la divinidad, tal como había ocurrido durante la historia del pueblo de Israel y de los primeros cristianos. “El grito de angustia de la hija de mi pueblo se siente a lo largo de todo el país” (Jeremías, 8, 19), aseverará la revista luego de relatar la detención, torturas y violación sufrida por una joven mujer. A continuación rogará que la divinidad se haga presente: “Haz que yo vea como triunfarás sobre ellos, porque a ti te he confiado mi defensa” (Jeremías, 20, 12)38.

El segundo de los asuntos cruciales para No Podemos Callar serán las condiciones sociales y económicas que afectaban a gran parte de los habitantes del país. La situación de pobreza material de muchos y su progresiva marginación por medidas económicas adoptadas sin deliberación, empujaban a la revista en una tarea en la que no cejará: identificar, describir y analizar las políticas económicas y sociales que la dictadura empezaba a implementar. Cuestiones como la erradicación de campamentos en las comunas periféricas y sus desastrosas consecuencias para los pobladores39; la situación desmedrada de los campesinos y los reveses de la reforma agraria40; los estragos que podían causar en la ya difícil existencia de las comunidades mapuches, la reforma del régimen de propiedad para beneficiar la explotación forestal41; la privatización de un sistema educacional que, aunque había sido injusto, estaba guiado por la voluntad de “servir por igual a todos”42; la carencia de viviendas en Santiago y las tomas de terreno que los habitantes de la capital emprendieron43; la persecución a la organización de los trabajadores y las restricciones a la actividad de los sindicatos44; y, finalmente, la reforma al sistema de seguridad social que incorporó este ámbito en el libre juego del mercado, desplazando el principio de solidaridad45. En pocas palabras, en las páginas de No Podemos Callar encontramos una discusión temprana de las decisiones políticas que constituirán lo que luego se llamará el modelo neoliberal chileno46.

Del mismo modo que hizo respecto de la violencia política, No Podemos Callar no circunscribe su resistencia razonada a un análisis crítico de la política económica. Se conmovió e intentó visibilizar aquellas vidas acorraladas por unas políticas económicas y sociales que aunque no fuesen evidentemente represivas, situaban a los obreros, a los mapuches, a los campesinos y, en general, a los pobres en una situación de sometimiento que atentaba contra su dignidad. Respecto de esos sujetos, la revista no solo insistió en señalar la gran distancia existente entre el éxito pregonado por los discursos oficiales y el sufrimiento de quienes pagaban con sus vidas los políticas económicas47. Significativamente, en relación a esos sufrimientos el colectivo convocó también a su divinidad. Por un lado, para interpelar a todos aquellos que se beneficiaban materialmente del sometimiento de algunos: “Pobre de aquel que se construye su casa con medios injustos edificando sus pisos sobre la injusticia. Tu corazón y tus ojos solo se fijan en tu propio interés; te gusta derramar sangre inocente y mantener la opresión y la violencia” (Jeremías; 23, 13 y 17)”48. Por otro lado, y a diferencia de las doctrinas caritativas dieciochescas que dejarán su huella en el Chile republicano del diecinueve49, la profesión de fe de No Podemos Callar supondrá y alentará modificar la realidad social y económica que considera injusta: “Habéis tomado conciencia de vuestras necesidades y de vuestros sufrimientos y, como otros muchos en el mundo, no podéis tolerar que estas condiciones deban perdurar siempre sin ponerles solícito remedio” (Paulo VI, A los campesinos, Bogotá, 23 de agosto de 1968)50.

Para No Podemos Callar ni la violencia ejercida se explica por exabruptos individuales y acotados, ni las políticas económicas y sociales constituyen meras decisiones técnicas cuya finalidad y racionalidad se pueden dar por aprobadas de antemano. Es por ello que junto con informar sobre aquella violencia y estas políticas, la revista se impuso la tarea de develar la racionalidad desde la cual gobernaba la dictadura. A poco andar aseverará que los asuntos arriba señalados podían comprenderse desde “una nueva concepción del Estado y una nueva ideología” que la revista llamó “ideología de la seguridad nacional”. El término ideología no implicaba tacharla de farsa —una especie de verdad cínicamente enarbolada para cubrir con un discurso las verdaderas intenciones—. Más bien, se trataba de un modo de pensar el país que, anclado en la reorganización geopolítica internacional luego de la Segunda Guerra Mundial51, constituyó una racionalidad política para los gobernantes de Chile y algunos de sus adherentes52. Si bien la última sección de esta introducción se dedicará a analizar esta doctrina, conviene en este momento destacar dos aspectos de ella. Primero, para la Doctrina de la Seguridad Nacional (DNS), la nación que se intenta forjar deviene el valor supremo de la vida en común. “Frente a esta tarea, todo lo demás: moral, cristianismo, derechos humanos, es relativo. La nación está por encima de todo” y ello explicaba que “nuestra patria chilena se (haya) convertido en un Monstruo-Nación que va comiéndose a sus propios hijos”53. Segundo, la ideología de la seguridad nacional no se circunscribe a la eliminación de quienes son calificados como enemigos de la nación, sino que la doctrina tiene también un aspecto que es posible llamar productivo, esto es, un programa de gobierno. Dicho programa se articulará a través de tres elementos. Primero, un modelo económico que la revista caracterizó como un capitalismo global inspirado en la escuela liberal de Chicago54; “la sumisión y la miseria de la clase obrera”, considerada como la condición necesaria del modelo económico55 y, finalmente, la creación de una estructura jurídica que legalizó el proyecto56. Al armazón formado por estos tres elementos, No Podemos Callar le llamará “la nueva institucionalidad”57.

Propuestas y tácticas para superar la Dictadura

Al mismo tiempo que No Podemos Callar identificaba y analizaba las urgencias del momento e intentaba develar su racionalidad, comenzaba a esbozar propuestas de cambio de distinto orden. Frente a las acciones del gobierno dictatorial “se levanta el descontento de la mayoría. Pero no basta con el descontento. La tarea de Chile es la de transformar el descontento en conciencia. Conciencia en torno a un proyecto que funde nuestra convivencia sobre nuevas bases económicas y políticas. Y, en esto hay que ganar tiempo”58. Fue en este intento que una serie de conceptos comenzaron a presentarse como criterios normativos no solo para justificar una crítica al modo de gobernar de la Dictadura sino también para modelar alternativas. Aunque no es posible en este espacio delimitar detalladamente el contenido de esos conceptos y sus posibles relaciones, es relevante identificar tres nociones que organizan la propuesta que No Podemos Callar esbozará.

Los derechos humanos fueron, sin duda, una de esas nociones. Para empezar, a través de ellos se pensó la violencia ejercida por la Dictadura. “Afirmar la vigencia de estos derechos, en un país donde son violados cotidianamente, es un acto claro de oposición a la dictadura y a las dictaduras militares latinoamericanas”59. Adicionalmente, y es este el asunto relevante en este momento, ellos se utilizarán para sentar las bases de la convivencia social y la organización política del país. “Hablar de derechos humanos es ya una opción política. Que cuando se habla de derechos humanos necesariamente se habla desde un proyecto político y en función de un proyecto de una sociedad por construir”60. Y la revista suscribió y defendió esa opción cuya especificación se deletrea con una precisión en ocasiones vaga, pero fundamental: se han de garantizar todos los derechos humanos. Esto quiere decir, indicará No Podemos Callar, los derechos civiles como el derecho a la vida y a la libertad de movimiento; los derechos políticos, que aseguran a los ciudadanos su participación en la construcción de la sociedad política; y los derechos sociales, económicos y culturales destinados a garantizar un bienestar material conforme a la dignidad humana y que incluyen asuntos que convocan a la revista regularmente, tales como el derecho al trabajo, a asegurar condiciones de empleo equitativas y satisfactorias, a formar sindicatos, a la educación y a la seguridad social61.

La vertiente de participación política de los derechos humanos fue fundamental para la noción de democracia, segundo concepto de la propuesta de No Podemos Callar. Defender los derechos políticos supone, sin duda, enarbolar la posibilidad de todos los ciudadanos de ser agentes deliberativos y, por supuesto, de poder elegir las principales autoridades políticas. El documento “Nuestra Convivencia Nacional” escrito por los obispos de Chile en 1977 y citado por la revista subraya la urgencia de poder elegir a los representantes:

“Creemos que no existirán plenas garantías de respeto a los derechos humanos, mientras el país no tenga una Constitución, vieja o nueva, ratificada por sufragio popular. Mientras las leyes no sean dictadas por legítimos representantes de la ciudadanía. Y mientras todos los organismos del Estado, desde el más alto hasta el más bajo, no estén sometidos a la Constitución y a la ley”62.

Era por ello, concluían los redactores de la revista, que “un régimen militar no sujeto a una constitución, no apoyado por el veredicto de la nación, es contrario a la democracia, no garantiza los derechos humanos y, lejos de poder conducir hacia el bien común, es funesto y destructor. En una palabra, es ilegítimo y ya no tiene autoridad para gobernar”63.

La democracia que No Podemos Callar defendía no debía ser “una democracia menor de edad, tutelada por los que se arrogan la prerrogativa de ser ellos ‘la nación’”, esto es, una democracia protegida cuyos representantes auténticos serían los militares en el poder y aquellos actores económicos que se benefician de las nuevas decisiones políticas. Un régimen de este tipo era un régimen de excepción que, además, planeaba continuar incluso luego que el gobierno militar concluyera. En estas circunstancias, es decir, frente a una ideología que no solo había eliminado a sus opositores políticos, sino que había modelado una nueva institucionalidad, No Podemos Callar planteaba que se hacía indispensable una nueva independencia política64. Independencia que habría de forjar desde prácticas de libertad fundadas en el igual respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Independencia que habría de dirigirse a asegurar la participación y la igualdad de oportunidades en los ámbitos políticos y económicos. La noción de justicia, tercer concepto fundamental para No Podemos Callar, parece encontrar aquí uno de sus lugares de anclaje. Si bien, por un lado, el uso del término justicia indica la exigencia de juzgar en sede judicial los crímenes cometidos65; por otro, refiere al resultado del establecimiento institucional de un nuevo orden democrático que asegurase todos los derechos humanos a los habitantes de la patria.

Las propuestas de cambio articuladas por No Podemos Callar a partir de los derechos humanos, la democracia y la justicia tenían, además, al pueblo como origen y destino. Si bien la revista utilizaba la noción de pueblo con profusión y de formas variadas, con ella refiere preferentemente a un actor colectivo donde “convergen obreros, trabajadores campesinos, profesionales, artistas, estudiantes, mujeres y hombres”66. Un actor que, por un lado, está sufriendo con exclusividad los rigores económicos de la vida en común, que clama por justicia, que pide su liberación y que, precisamente por estas tres razones, grita en las calles “¡Pan, justicia, libertad!”67. Por otro lado, se trataría de un actor llamado a ser el sujeto político de la transformación por venir68.

Desde la perspectiva del sujeto político, la referencia al pueblo no es casual sino polémica. En efecto, frente a la “gran nación” que la nueva racionalidad identificaba como el sujeto colectivo desde donde se fundaría el modo de gobernar dictatorial —liderado por las nuevas castas militares— No Podemos Callar oponía al pueblo como un actor colectivo alternativo y de antiguo linaje69. La dicotomía entre la nación y el pueblo que la revista proponía no era un ejercicio ocioso de refinamiento teórico, sino una distinción conceptual que permitía comprender con precisión la racionalidad gubernamental que se implementaba para así actuar respecto de ella. No Podemos Callar sostuvo que la ideología de la seguridad nacional consideraba a la nación como el ente colectivo que sostenía el Estado y en quien, consistentemente, las actas constitucionales habían depositado la soberanía ejercida por la junta militar. Dicha junta había sido transformada, por lo tanto, en el único ente capaz de representar a la nación y sus intereses70. Este modo de organizar las instituciones políticas tiene por consecuencias que “la esencia de la nacionalidad se concentra en un grupo privilegiado que está por encima de la democracia y del orden jurídico dependiente de ella, sustraído al control del pueblo. El ciudadano corriente es mantenido en minoría de edad, sin real participación en las decisiones fundamentales de la vida nacional”71. Se instaura así un nuevo orden político institucional que, la revista se lamentará, lleva a la destrucción del pueblo72. Este temor explica, en parte, que No Podemos Callar no haya dejado de celebrar cada ocasión en que el pueblo se reunió y organizó durante los primeros años de Dictadura. El seguimiento cuidadoso de los movimientos populares supone por lo tanto la certeza de que el pueblo, y no la nación, era el sujeto que refería a la totalidad que forma la sociedad política —el sujeto donde residía la soberanía, con quien habría de forjarse una democracia y quien justificaba el Estado—73. Solo desde el pueblo se podía “construir una voluntad política común” que pudiese ser auténticamente universal74. Era dicho pueblo, por lo tanto, quien debía decidir respecto de todo lo que competía a la vida nacional, incluyendo las medidas económicas, la organización institucional, sus representantes y las leyes. Con esa esperanza, un número de la revista que preparaba el cuarto aniversario del golpe de Estado señalaba:

Estas fechas de septiembre nos convidan a meditar. ¿Seremos capaces militares y civiles, Iglesias y quienes profesan fe en el hombre, seremos capaces de confiar nuevamente en nuestro pueblo y retomar el hilo de nuestra historia brutalmente interrumpido el 11 de septiembre? ¿Seremos capaces de romper nuestras complicidades, pequeñas y grandes, con el poder del dinero y la dominación, superar nuestros miedos y, sobre todo, el miedo a la libertad y estrechar la mano del trabajador y marginado para construir con él una nueva convivencia?75.

Consistentemente, la inexistencia de la participación popular fue constatada con frustración e indignación a lo largo de los números de No Podemos Callar. En la medida que la Dictadura y su institucionalización avanzaban, puede percibirse en los números de la revista que el horror va haciendo mella y que la impotencia frente a un modelo de gobernar del cual no parece posible escapar obliga a considerar acciones que resquebrajen el régimen dictatorial. En este contexto pueden situarse dos modalidades de resistencia presentadas por No Podemos Callar que, incompatibles entre sí, tienen también como sujeto al pueblo. La primera es la desobediencia civil y la segunda el derecho de rebelión. Esto no supone, sin embargo, que No Podemos Callar haya construido un programa en relación a la desobediencia civil y a la rebelión. No indicó, por ejemplo, un plan de progresión donde la resistencia pacífica sería un primer paso que, en caso de fallar, daría lugar a un rebelión popular. Más bien refirió a ambas alternativas, en distintos momentos, a propósito de distintas circunstancias76. De esta manera, lo que No Podemos Callar sí afirmó, y en esto seguía la doctrina defendida por la Conferencia Episcopal Chilena en 1977, fue que ambas acciones podrían ser adecuadas frente a una situación intolerable de opresión. Sin embargo, y esto es crucial para comprender la intervención que realiza No Podemos Callar, la revista declara que no era su tarea tomar una decisión al respecto pues “la razón y la conciencia de los creyentes católicos es la llamada a comprender y decidir, basándose en la enseñanza de la Iglesia y deduciendo de la palabra de sus pastores, la alternativa y la tarea histórica de la hora presente”77.

En cuanto a la justificación del derecho de rebelión y la resistencia pacífica, debe hacerse notar una diferencia. Mientras la primera se esgrimía como un viejo derecho de los pueblos, que la tradición católica había reconocido en distintos momentos de su historia y que la revista recordaba con todo bagaje en periodos específicos78; las referencias a la “no violencia activa” reunían una serie de acciones efectivamente realizadas en esos años. En ellas el colectivo No Podemos Callar parecía descubrir un potencial liberador inusitado e inexplorado por la tradición cristiana a la que pertenecía: “¿Qué se puede quitar a los huelguistas de hambre que no tienen ni pan, cuyas guaridas son los templos públicos y cuya fuerza es su creciente debilidad?”79. La “no violencia activa” reconocía referentes contemporáneos, pero no se justificaba en una tradición antigua, sino que era la expresión de lo que No Podemos Callar llamará “desobediencia civil creadora”80.

Intervención en el espacio público y ethos cristiano

Sin perjuicio de lo dicho, lo que caracteriza a No Podemos Callar no es ni un llamado a la rebelión ni una defensa irrestricta a acciones de no violencia activa. Más bien, su peculiaridad está dada por aquello que sostiene ambas, a saber, una reflexión crítica y cristiana, informada y cuidadosa en sus formas, que intervino en el precario espacio público dictatorial. Su finalidad era dar a conocer ciertos eventos, analizarlos e invitar a una deliberación que, aunque dirigida al pueblo como sujeto colectivo, se orientaba fundamentalmente a la conciencia de cada ciudadano, fuesen detractores o partidarios de la dictadura liderada por la junta militar81. No Podemos Callar realizó, en otras palabras, una intervención pública razonada, que esgrimía razones políticas junto con razones religiosas. Las referencias cristianas, un par de las cuales han sido anotadas arriba, no eran un elemento decorativo que adicionaba algo en los márgenes, sino una cuestión fundante tanto para el colectivo que mantuvo la revista como para muchos de los análisis que esta contenía. Dicho de otro modo, las citas bíblicas, las referencias a documentos provenientes de Conferencias Episcopales o las declaraciones papales que servían de colofón a casi todos los artículos de la revista no eran adornos sino formulaciones de la verdad cristiana desde la cual la revista se construía. En lo que sigue se presentará brevemente el modo mediante el cual estas referencias fueron puestas en circulación en el espacio público, para luego delimitar brevemente algunos elementos del ethos cristiano que las sostuvo.

En efecto, No Podemos Callar intervino en el espacio público utilizando profusamente la Biblia y otros textos cristianos sin pedir siquiera permiso82. Lo hizo respecto de aquellas cuestiones que le parecían urgentes para refundar un Estado democrático y establecer un modo de convivencia social e institucional consistente con él. Ciertamente la revista no constituyó la única intervención cristiana con este objetivo durante la Dictadura. Como varios de sus artículos notan, dichas intervenciones fueron múltiples y variadas. Las acciones cristianas que confrontaron al régimen recibieron respuestas que fueron desde críticas públicas hasta la violencia ejercida contra algunos de sus miembros83, pasando por coacciones que lograron coartar las acciones de quienes se “metían en política”84 y por proyectos para limitar legal o constitucionalmente la participación política de los “ministros de culto”85. Puede ser importante detenerse en este último caso para analizar el tipo de intervención pública de No Podemos Callar. Una normativa de ese tipo hubiera extremado lo que la filosofía y sociología contemporáneas han llamado laicismo, secularismo político o razón pública desde el punto de vista excluyente, esto es, teorías que mandatan la relegación política de la religión (y sus argumentos) al espacio privado86. Para dichas posiciones una revista como No Podemos Callar es una anomalía o simplemente una transgresión. Puede ser también, y esta es la línea que aquí se quiere avanzar, un caso que debiese incentivar reflexiones filosóficas e históricas acerca de las condiciones de las intervenciones de comunidades religiosas en el espacio público dictatorial en Chile y América Latina87.

Para delimitar algunas de dichas condiciones, comencemos por reiterar que el recurso a textos cristianos en No Podemos Callar fue parte de un juicio cuya autoridad era, en muchos casos, un texto donde los creyentes afirman que Dios mismo ha revelado su verdad. La sola presencia de este tipo de textos podría justificar las aprensiones de un secularismo político que teme a que certezas religiosas —sobre las cuales se supone que los creyentes no pueden transar— dominen la política88. Sin embargo, los textos citados por la revista suelen tener una versatilidad que un temor como el mencionado pudiese no percibir. Es posible identificar dos aspectos de dicha versatilidad. Por un lado, dichos textos cristianos tenían un contenido político consistente en subrayar o recordar un valor compartido por quienes buscaban recuperar la democracia para Chile. Así ocurre, por ejemplo, con el mandamiento “No matarás” (Éxodo 20,13) con el que la revista cerraba, breve y perentoriamente, el detallado artículo sobre la inescrupulosa trama que llevó no solo al homicidio de Orlando Letelier, sino también al de un funcionario civil de la Cancillería chilena para asegurar el encubrimiento del crimen contra el excanciller89. La cita, sin duda, recuerda un texto que los cristianos y los judíos consideran revelado. Mediante su uso se intenta enfatizar, por lo tanto, una prescripción moral vinculante para un gobierno que se decía católico y que era liderado por un número importante de católicos90. Pero, al mismo tiempo, recogía un mandato que no es extraño, sino fundacional tanto para las democracias contemporáneas, que suelen expresarlo con un lenguaje jurídico que afirma el derecho a la vida de la persona humana y penaliza el homicidio91, como para la filosofía política contractualista moderna92. Adicionalmente a reintroducir un valor político y moral, los textos bíblicos aseveran también un segundo aspecto especialmente importante para el colectivo, a saber, afirman que en esos asesinatos se ha quebrantado algo crucial de la enigmática relación del hombre con su divinidad. Algo de tal gravedad que, como recordará uno de los artículos, si los cristianos callan, serán las piedras las que clamen al cielo93.

En un momento se propondrá un modo de analizar el ethos cristiano que las citas implican. Antes, notemos que en el juego de citas religiosas vinculadas con argumentaciones políticas, jurídicas y económicas, la intervención de No Podemos Callar no tenía pretensiones de promover, y de hecho no promovió, una dominación cristiana de lo público o lo político. No hubo, por ejemplo, un intento por afirmar una justificación religiosa del poder político, como en la monarquía española dieciochesca y en los comienzos de nuestra república94. Tampoco se pretendió promover al cristianismo como la doctrina o a la Iglesia católica como la institución a través de las cuales los ciudadanos debían pensar y actuar en lo público durante la Dictadura. Finalmente, no se encuentra en la revista un intento por recuperar a través del cristianismo un aura que confiriese a lo político una vivacidad perdida95. En otras palabras, los argumentos cristianos en general y las citas bíblicas en particular, si bien pretendían recordar una verdad divina, no intentaban “usurpar” el espacio público o dominar la razón pública96. Más bien, a través de ellas No Podemos Callar realizó una intervención pública-religiosa no dominante. Esto quiere decir que intervino en el espacio público, con fundamentos no solo políticos sino también religiosos, y lo hizo de una manera que no presentaba al cristianismo como la única doctrina sobre la cual se podía forjar una sociedad política, sino como una verdad desde la cual se contribuía a promover y comprender ciertos valores relevantes tanto para la vida política como para la vida del creyente97. La Iglesia popular a la que No Podemos Callar puede ser adscrita, es un buen ejemplo de esta posición no dominante —dicha Iglesia es presentada por la revista como un colectivo más en una sociedad formada por otros, especialmente, como uno más de un movimiento popular que la excedía—98.

Uno de los artículos dedicado a las conmemoraciones del día del trabajo, puede ilustrar lo dicho. El número 20 de la revista relata la conmemoración del primero de mayo de 1976. Las actividades convocadas para el día del trabajo sufrieron un súbito impedimento cuando a los trabajadores que se oponían al régimen se les prohibió conmemorarlo en el teatro Caupolicán. Sin haberlo previsto, la Catedral de Santiago terminó siendo el lugar donde se reunieron grupos de trabajadoras y trabajadores de la capital. El colectivo que forma No Podemos Callar, que no se ha cansado de citar la Biblia en este número y en los anteriores, en vez de aprovechar la oportunidad para hacer de la Iglesia el intermediario (público) indispensable en tiempos de dictadura, o para recordar las razones por las cuales su credo debiese ser el de la comunidad política o del movimiento social que en ese momento acogía, en vez en fin de apropiarse de un espacio público en construcción, pide y hace votos solemnes para que aquellos que no han podido manifestarse a su manera y en su lugar, puedan en el futuro próximo expresar su voz del modo que les sea más apropiado. Por ello dirá que, aunque en esta ocasión “la Catedral fue la voz de los que ya no tenían voz”, esa misma “Catedral exige que se vuelva a llenar el Caupolicán”99.

La revista surgió e intervino una y otra vez en el espacio público, precisamente desde el rechazo a que este fuese gobernado de una manera que excluía todos los derechos humanos, desde la refutación de los fines establecidos por la doctrina de la seguridad nacional y su política económica, desde la impugnación de la legitimidad para dirigir el país por parte de las personas que habían llevado adelante el proyecto de la “gran nación”. Puntillosos y porfiadamente insistentes, los redactores de No Podemos Callar reiteraron en sus artículos que no aceptaban un modo de ser gobernado que acorralaba las vidas de tantas mujeres y hombres. En otras palabras, la intervención de la revista identificó algunas cuestiones sobre los cuales el modo de gobernar de la Dictadura se había hecho intolerable. Se ha optado por denominar “asuntos cruciales” a aquellas cuestiones respecto de las cuales el modo de gobernar dictatorial fue puesto en cuestión por la revista. Es a través de esos vectores, se ha sostenido, que No Podemos Callar intervino reflexivamente una y otra vez. Su importancia política, sin embargo, tiende a esconder su relevancia religiosa. En efecto, la obstinada permanencia de estos asuntos cruciales en las precarias páginas de No Podemos Callar da cuenta que en dichos asuntos se jugaba algo no solo fundamental, sino que también fundante para el ethos cristiano del colectivo.

Para empezar a delinearlo, hay que advertir que la crítica de No Podemos Callar al modo de gobernar dictatorial se fundaba en un compromiso histórico-religioso100. Compromiso que tomó forma interviniendo reflexivamente en el precario espacio público dictatorial. Como se ha expuesto, dicha intervención no consistió simplemente en hacer valer la libertad de expresión como un derecho humano indebidamente limitado, sino en dar razones políticas, jurídicas, económicas y religiosas para criticar un modo de gobernar y para reconstruir un orden democrático. Por ello es posible afirmar que se ejerció como si fuera una razón pública religiosa101. Adicionalmente, y esto es lo que ahora interesa destacar, al realizar esta intervención, No Podemos Callar tomó la palabra dispuesto a arriesgar la vida por fidelidad a la verdad cristiana que se citaba al final cada artículo. En efecto, el colectivo no solo se expresó en el espacio público, sino también tuvo el coraje de modular una voz disidente arriesgando la propia vida porque la fe cristiana lo exigía. Es claro que la profesión de fe de No Podemos Callar difirió de aquella que se realizaba en el templo al rezar el credo cristiano en cada misa de domingo. Su profesión de fe implicaba no solo aceptar cierta verdad, sino obligarse por ella para devenir un sujeto cristiano en medio de las tensiones que la Dictadura hizo aparecer. El palpable sufrimiento injusto de mujeres y de hombres a manos de agentes del gobierno, que esta introducción ha llamado asuntos cruciales, obligó a hablar a No Podemos Callar. Su modo de absolver su obligación consistió en criticar reflexivamente un modo de gobernar político y económico que atentaba contra la dignidad humana sostenida divinamente. Esta dignidad mancillada era, si se quiere, la condición de su sacramento. Por ello, en la medida que ese sufrimiento humano permaneciera, los cristianos y cristianas del colectivo estaban obligados a responder en razón de su fe. Y su respuesta fue, como se ha dicho, una intervención pública, razonada y franca, mediante la cual arriesgaron su integridad física y su vida.

El cristianismo que profesaba y hacía efectivo No Podemos Callar no aceptaba ser una religión enclaustrada en sus templos. Se negaba a ser una Iglesia de sacristía102. De esa forma, no consentía hablar de los “grandes temas del hombre” si ello no incluía referirse a los derechos humanos que intentasen asegurar todo lo que hacía posible la vida humana103. Rechazaba, como dirá en uno de sus artículos, anunciar un “Cristo atemporal, desencarnando, que ignora al hermano torturado, desaparecido, cesante, con hambre, atropellado en sus derechos”104. Al contrario, como indicó citando al asesinado monseñor Oscar Romero…

…es necesario llamar a la injusticia por su nombre, servir a la verdad…; denunciar la explotación del hombre por el hombre, la discriminación, la violencia infringida al hombre contra su pueblo, contra su espíritu, contra su conciencia y contra sus convicciones… promover la liberación integral del hombre… urgir cambios estructurales, acompañar al pueblo que lucha por su liberación. Es un deber de una Iglesia autenticar su inserción entre los pobres, con quienes debe solidarizarse hasta en sus riesgos y en su destino de persecución, dispuesta a dar el máximo testimonio de amor por defender y promover a quienes Jesús amó con preferencia105.

Para jugar un poco con los términos, No Podemos Callar fue una revista “confesional”. Esto quiere decir, por un lado, que fue una revista que surgió al interior de la Iglesia Católica, utilizó información de las comunidades cristianas de base, analizó asuntos relevantes para la comunidad católica y fue sostenida por la acción de un colectivo formado fundamentalmente por cristianos. Pero, también fue una revista confesional en otro sentido. Profesaba una fe o, mejor, adhería a un modo de vivir la fe cristiana que asumía la posibilidad de perder la vida a consecuencia de dicha profesión. En efecto, la palabra “confesor” tal como se entendía en los primeros siglos de la cristiandad no designaban la confesión penitencial tal como la conocemos actualmente, sino que identificaba a quien al profesar su fe pasaba importantes penurias o simplemente arriesgaba su vida en ello106. En este sentido antiguo, el confesor era quien estaba dispuesto al martirio, aunque no había aún sido martirizado. Los redactores de la revista conocían este sentido del término y por ello aseveraron en uno de sus primeros números que “los cristianos no podemos dejar de pensar que la era de los confesores y mártires no ha pasado”107. La obligación de decir la verdad enunciada por No Podemos Callar estuvo marcada por esta opción. Se trataba de decir la verdad, sin duda. Pero, también, hacerlo aceptando el riesgo de las penurias y, en su caso, la muerte que ello podía traer por consecuencia108.

La opción de devenir confesor puede ser la última consecuencia para quien asume este modo de vivir cristiano. Sin embargo, es interesante notar que fue el punto de partida de la revista. En efecto, en la primera editorial de No Podemos Callar se afirmaba que la “simple proclamación explícita de la verdad, asumir sus riesgos pero también su eficacia liberadora es la tarea de no podemos callar”. Luego de ello se esbozaba la genealogía de dicha actitud. Jesús, se dice en el artículo, por decir su verdad fue crucificado. “Los primeros discípulos, los apóstoles fueron los primeros en comprenderlo así. Ellos asumieron la tarea y el riesgo de declarar la verdad: ‘no podemos callar’ lo que hemos visto y oído”. Significativamente, el mismo artículo subrayó que el obispo luterano Helmut Frenz y el católico Carlos Camus, por testimoniar la verdad fueron “considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús”109. Dignidad que parecía provenir, precisamente, de que a través de los padecimientos del confesor no solo se expresaría la misteriosa posibilidad de encontrarse con la divinidad, sino de mostrarla en sus vidas muy humanas.

Desde la dignidad de sufrir por el nombre de Cristo se puede entender mejor el carácter del decir veraz que propone esta revista clandestina. No se circunscribe, aunque de hecho lo realiza, a la obligación de denunciar hechos criminales. Tampoco es completamente comprendido si se le piensa como el ejercicio razonado de la libertad de expresión. En el tránsito desde la urgencia experimentada por un modo de gobernar dictatorial hacia hacer valer una palabra disidente y reflexiva, No Podemos Callar fue forjando algo que bien puede llamar una actitud crítica cristiana respecto de su presente110. En efecto, modelaron una actitud por la cual los cristianos del colectivo se obligaban a examinar críticamente el modo de gobernar dictatorial porque respecto de ciertos asuntos cruciales, esto es, respecto de la violencia ejercida contra cristianos y no cristianos y en la marginación de muchos respecto de los bienes de la tierra, dicha forma de gobierno mancillaba la creación divina y ponían en tensión la justicia del Dios cristiano111. En otras palabras, el decir veraz que funda y realiza No Podemos Callar supuso un modo de transformarse y constituirse a sí mismo desde un examen crítico del modo de gobernar dictatorial y, en este sentido, la obligación de no callar estableció un modo de vivir cristiano. “Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la Verdad (Juan 18, 37)”, es la cita evangélica con que la revista terminaba su primera editorial. A través de ella, el colectivo No Podemos Callar se emparentaba con la historia de Jesús y de sus primeros discípulos y repetía su gesto: hay que escoger la confesión a silenciar la verdad. Policarpo, el nombre que recibirá la revista que sucederá a No Podemos Callar, no solo realiza un homenaje casual a un olvidado obispo de la primera cristiandad, sino que elige por título el nombre de un obispo mártir. De esta manera, nos parece, el colectivo repite desde el comienzo el compromiso de la revista que le antecedió112. No Podemos Callar forjó una actitud crítica religiosa desde un cristianismo que vivía desde el pueblo que sufría y que estaba dispuesto a confesar su fe por aquellos asuntos que eran cruciales para la vida de sus miembros. De un modo paradojal, fue una intervención pública orientada al re-establecimiento de una democracia fundada en una actitud que por su disposición al martirio pareciera afirmar que la verdad de la vida no se encontraba completamente en este mundo.

Con aquella intervención y esta actitud, y esto es fundamental recordarlo, el colectivo no proponía un cisma eclesial sino que entendía que la Iglesia podía volver a su centro. Y al decir Iglesia, no solo refieren a las comunidades cristianas de base que sostenían la revista o a un sector de la Iglesia de Chile, sino a aquella comunidad que tanto en el Concilio Vaticano II113 como en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín prometió “defender, según el mandato del Evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos, urgiendo a nuestros gobiernos y clases dirigentes para que eliminen todo cuanto destruya la paz social”114. Las críticas que se encuentran en la revista a la Jerarquía eclesiástica y a algunos cristianos que integraban la administración de la Dictadura, eran un testimonio no solo de una división al interior de la Iglesia católica chilena, sino también de estrategias, dudas, tensiones y ambigüedades entre quienes querían ser cristianos sin tener el privilegio del tiempo115. La profundidad y extensión de estas divisiones se materializaban en los debates doctrinales y políticos en torno no solo a la Doctrina de la Seguridad Nacional, sino a todo el campo de las teologías de la liberación y la activa participación de sacerdotes, religiosas y cristianas y cristianos de base en la vida política de Chile y América Latina en el periodo que NPC cubre. A continuación se analizarán brevemente los debates en torno a la Doctrina de Seguridad Nacional en la perspectiva de dichas divisiones. Ello permitirá, por un lado, conocer mejor la posición de No Podemos Callar sobre un punto que fue central en sus análisis y, por otro, ponderar la red de discursos y posiciones donde su intervención se insertaba.

Iglesia y Dictadura: fragmentos del pensamiento católico en torno a la Doctrina de Seguridad Nacional

Como síntesis de las relaciones entre catolicismo y política durante el periodo de la Dictadura, bien pueden citarse las palabras del obispo de Valdivia, José Manuel Santos, pronunciadas en su homilía por el 18 de septiembre de 1976: “Nuestra Iglesia se encuentra desde hace ya algún tiempo en medio de dos fuegos: unos quisieran convertirla en una especie de fuerza política que cobijara bajo su alero a todos los descontentos, y otros esperan de ella un apoyo irrestricto”. A juicio de Santos, ambas proposiciones “se fundan en un mismo y ambiguo principio: que una fe cristiana no es auténtica si no es encarnada y que no existe fe encarnada si no se expresa en una opción política”. La salida al entuerto radicaba —siempre de acuerdo al obispo— en reconocer que la Iglesia católica como “una comunidad de creyentes que no puede adherir a grupos”, en tanto se la debía comprender como un “lugar de encuentro y de reconciliación de los hombres”, tarea que no se podía alcanzar si “de hacerse solidaria con algunos, se convertiría en antagónica de otros” dejando por ello “de ser el sacramento de salvación de todos”. Por eso, “que no se pida a la Iglesia lo que ella no puede dar”, “que no se exija una adhesión incondicional a ningún grupo que excluya a otros. Su compromiso es con todos los chilenos, cualesquiera sean sus ideas”116.

No hay duda de que en los años de la dictadura, y en especial en su primer periodo, fue la Iglesia católica el único agente con capacidad de intervención política que operó como interlocutor entre el Estado y la sociedad civil, en particular en los muy agudos problemas suscitados por la represión emprendida en contra de los adherentes a la Unidad Popular. Si bien el ejemplo tutelar de esta intervención política eclesial fue la organización primero del Copachi y luego de la Vicaría de la Solidaridad, en el periodo en cuestión las iniciativas de análisis de la situación política y protección de perseguidos y víctimas se multiplicaron en varias capas a nivel local, regional e internacional, siendo testimonio de ello tanto la cartografía institucional que se elaboró para estas tareas, como la variedad de publicaciones intra-eclesiales o destinadas a la esfera pública que dieron cuenta de lo que sucedía y de la reflexión que ello motivaba en las distintas sensibilidades católicas en relación a la dictadura. No Podemos Callar fue una de esas plataformas, con el rasgo excepcional tanto de la crudeza de la información que publicaba, como por su naturaleza clandestina. Dicho ello, lo que ahora interesa ilustrar es cómo un problema específico del ámbito político fue encarado no solo por NPC, sino por el campo católico en general, con el fin de evaluar la convergencia —u oposición— entre los contenidos que NPC exponía y la reflexión y opinión de la Iglesia católica institucional.

Como ya se ha indicado, este ejercicio de comparación puede llevarse a cabo con una de las categorías claves para el proceso de consolidación de la Dictadura en la primera parte de su desenvolvimiento: la aplicación de las orientaciones ideológico-estratégicas de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Desde sus primeros números NPC fue explícito en advertir la centralidad de la Doctrina de Seguridad Nacional en el diseño institucional de la Dictadura y en la motivación de sus crímenes. Así, el boletín editado por José Aldunate parafraseaba a Pinochet advirtiendo al pastor luterano Helmut Frenz y al obispo católico Fernando Ariztía que sin tortura los miristas no hablaban y que “la seguridad nacional es más importante que los derechos humanos”. Para NPC esta convicción —y su aplicación sistemática— representaba una suerte de sorpresa para quiénes la observaban, en tanto parecía una conducta extraña a la tradición castrense que se habría desplegado con toda brutalidad a partir del 11 de septiembre de 1973. Casi tres años más tarde “han tenido que ir apareciendo los telones de fondo, cayendo las máscaras y apareciendo las motivaciones profundas que muy poco se conocían” en torno a la conducta de las nuevas autoridades. Uno de esos factores era la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyo origen se remontaba para la revista al final de la Segunda Guerra Mundial y su lugar de incubación eran los Estados Unidos, lugar desde dónde se habría expandido hacia América Latina, continente en la que imperaba en varios países a partir de la entronización de la dictadura militar en Brasil en 1964. En un sistema muy simple, el diseño institucional de la DSN suponía el predominio de los militares, la anulación del resto de las instancias expresivas de la soberanía popular y la articulación de aparatos de seguridad encargados de la represión, así como de un Consejo de Seguridad Nacional —o cómo se lo denominase en cada contexto particular— encargado del control estratégico de la nación. En palabras de NPC, este sistema aplicado a Chile “no tiene nada que ver con nuestra tradición, ni con Portales, ni con la democracia. No es meramente el hecho: militares en el gobierno; es un nuevo sistema y una nueva ideología”, la que ponía por sobre el resto de los valores de una determinada comunidad la idea de nación y su defensa en un contexto local y global determinado por el antagonismo entre amigos y enemigos, representados estos últimos por el marxismo y su presencia mundial y contingente. Así, la DSN se planteaba como una interpretación geopolítica de la realidad, y NPC recordaba que el mismo Pinochet había ejercido la docencia en ese ámbito y ya había publicado un libro al respecto, y que en la aplicación de sus principios, la Dictadura transformaba a Chile en “un Monstruo-Nación que va comiéndose a sus propios hijos”. En términos bíblicos, la publicación clandestina recordaba al libro de Daniel y su descripción de la estatua áurea de Nabucodonosor y la obligación de los pueblos de postrarse frente a ella117.