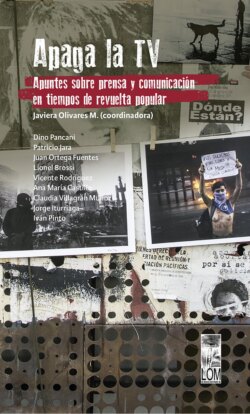

Читать книгу Apaga la TV. Apuntes sobre prensa y comunicación en tiempos de revuelta popular - Varios autores - Страница 8

La TV y las subjetividades

ОглавлениеEl comportamiento de los canales de televisión antes y durante la rebelión social ha estado marcado por la ausencia de imágenes que, abundando en las redes sociales, son omitidas, ya que contienen a sujetos y acontecimientos que podrían ser imitados. En su defecto, se reiteran y/o sugieren imágenes que crean angustia y convencimiento de que no deben ser emuladas; son imágenes que se deben adivinar y condenar. Son ficciones que no están registradas por el camarógrafo, comentadas por el periodista y valoradas por el editor, pero se instalan en el telespectador.

La imagen televisiva produce una realidad que se trasmite a través de las tecnologías y las metáforas, creando imágenes intertextuales que, independientemente de su contexto, se naturalizan y, a través de la circulación por diversas plataformas visuales, se fijan en las subjetividades del telespectador. ¿De quiénes se protegen los «chalecos amarillos» chilenos? Se cuidan de sujetos imaginarios, sin voz ni acciones que permitan corporizarlos, transformarlos en imagen con gestos y movimientos.

Son imágenes que presentan una violencia, un híbrido que vuelve difusas las diferencias entre lo femenino y lo masculino. En la denominada «Primera Línea» se obvia el ambiente de solidaridad, colaboración y camaradería que prevalece durante su desempeño, dando paso solo a representaciones de combate con la policía uniformada y vandalismo.

Por otra parte, el movimiento feminista es desprendido de su sentido político, reduciéndolo a las agresiones cotidianas de hombres a mujeres. Por ejemplo: el colectivo Las Tesis presenta una performance que pone de manifiesto la violencia de género: «El violador eres tú» es difundido en la plataforma televisiva, negándole el contexto para invisibilizar las violaciones a los derechos humanos de la mujer. En la actual coyuntura, cuando señalan: «El Estado opresor es un macho violador», se denuncian los abusos perpetrados por carabineros, sentido que queda más explícito cuando se corea: «duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero». Inmediatamente, en la escena se apunta con el dedo a la policía uniformada, acusada de cientos de delitos de abuso sexual, y se pronuncia con rabia acusadora: «el violador eres tú». La televisión redirecciona el mensaje originario y lo ubica en una nebulosa que se resume en un todos somos culpables; por ende, la acusación se morigera y queda sin condenas individuales y sistémicas.

Como contraparte, la televisión promociona, la mayoría de las veces, una violencia motivada por la venganza hacia atacantes imaginarios y pobres, excesos que son justificados producto del miedo a ser agredido. La creación mediática de los denominados «chalecos amarillos» busca crear una fuerza ciudadana que restablezca un equilibrio, supuestamente quebrado, y esa estabilización es presentada, promovida y naturalizada por la televisión.

En imágenes en directo se puede ver a un ciudadano estadounidense que le pega un palo en la cabeza y le dice «negra de mierda» a una joven que se encontraba protestando en Reñaca. La televisión no se detiene en el hecho, no emite juicios; justifica la acción debido al equilibrio roto. No condena, no exagera, deja pasar y es comprensiva con el supuesto miedo del agresor. Días después, el mismo sujeto dispara a manifestantes. Existen imágenes y la televisión las difunde, identifica al autor y se le condena mediáticamente porque rompió el comportamiento tolerable para los cánones que la televisión estima conveniente soportar.

La misma tolerancia tiene la televisión para la violencia policial: estos meses han usado un subterfugio narrativo que les quita peso moral y condenable a los atropellos a los derechos humanos cometidos por carabineros.

Durante el estallido social se transmitieron en vivo diversos atentados de la policía en contra de manifestantes. Las imágenes poseen los suficientes signos para conceptualizar el accionar de los agresores; sin embargo, la televisión se empeña en desdramatizar el hecho: sitúa en un lugar inestable a la víctima y relativiza la responsabilidad de él o los carabineros involucrados.

Por ejemplo, en el atropello de un manifestante por parte de dos vehículos policiales, en el relato de la locutora de Megavisión el hecho es relativizado; incluso expresa dudas sobre la existencia del hecho: «casi atropellado», señala, y la información posterior indica que dos carros lanzagases «apretaron» a un manifestante. En otra ocasión, la maquinaria periodística, a pesar de tener la evidencia jurídica y un video transmitido en vivo por Chilevisión/CNN, insiste en construir la noticia relativizando la participación y responsabilidad de un oficial de Carabineros que inició la sesión de tortura a un manifestante en Ñuñoa. Aquel relato «garantista» no es atribuible a las imágenes que captan la agresión a algún carabinero: se emite una imagen que contenga violencia hacia carabineros e inmediatamente se enfatiza en la culpabilidad del manifestante.

La información televisiva se entiende como un acontecimiento veraz, irrefutable, que apela a la representación mental reconocida por la audiencia producto de su memoria histórica. Por ejemplo, Canal 13 diseñó y materializó un montaje en el que denunciaba el adoctrinamiento de «grupos subversivos», de la década de los ochenta, a las jóvenes de un liceo de Santiago, dispositivo que alertaba de un peligro que excedía el límite sectorial (estudiantes secundarios) y el territorio donde se ubica el establecimiento. La nota periodística se construyó sin imágenes de producción propia. Como argumento de autoridad se utilizó al ministro del Interior y a un supuesto apoderado que, ocultando su rostro, pronunció sus conjeturas. Es un mensaje simple, reconocible y acotado que provoca incertidumbre y alarma colectiva.

La televisión ha construido imágenes de jóvenes para generar miedo e inseguridad, ha puesto en evidencia su ideología segregadora, la cual apela a la expulsión y/o aislamiento de toda amenaza transformadora, artilugio creado por los medios de comunicación vinculados a la industria y al gobierno que busca sofocar un colectivo amenazador.

Omar Rincón (2006) propone que la violencia es una estética, una manera de expresarse y comunicarse, de darle sentido a la existencia. Por ello, en la televisión se estructuran historias que balbucean inestabilidad, incertidumbre, desconcierto, confusión e indefensión del sujeto social (p.112).

La televisión oculta que la violencia es practicada por una inmensa minoría de los jóvenes; sin embargo, hay una mayoría que se desiste a las expresiones de violencia, jóvenes que entienden y aceptan otras formas de resistir a la acción policial, las cuales pueden ser evaluadas con simpatía y una cuota de romanticismo.

Chile vive un contexto de violencia que es instrumental (Arendt, 2014), que se justifica debido a un discurso compartido por la población: hay una pérdida de autoridad de la presidencia de la República, un desprecio hacia la fuerza que ejerce Carabineros; se comparte un diagnóstico que reclama cambios sociales estructurales, y estos deben ser realizados en el marco de una nueva institucionalidad y difuminados por un proceso comunicativo que convenza a una juventud que desconfía de manera informada y argumentada.