Читать книгу Europa, 1939 - Varios autores - Страница 5

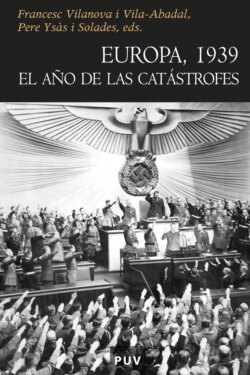

ОглавлениеUN AÑO REALMENTE CATASTRÓFICO. PRESENTACIÓN A UNAS REFLEXIONES SOBRE 1939, SETENTA AÑOS DESPUÉS

Francesc Vilanova i Vila-abadal y Pere Ysàs i Solanes

Universitat Autònoma de Barcelona

Checoeslovaquia era un islote perturbador del que irradiaban, desde el mismo corazón de Europa, las más siniestras consignas del Komintern. Como españoles, es decir como ciudadanos del país que ha realizado el esfuerzo más gigantesco contra el comunismo, nos satisface la operación cesárea llevada acabo por el Reich alemán. Consideramos que la desaparición del núcleo comunista de Praga es un bien para Europa y para la civilización europea, y que Alemania ha efectuado una operación del mismo sentido que la que se está llevando a cabo en España («Ante la conmoción europea. La operación cesárea del Reich, las nacionalidades, y el comunismo en derrota», la Vanguardia Española, 18 de marzo de 1939).

El día 1 de abril de 1939, la radio –franquista, evidentemente– difundía el «Parte de la Victoria», culminación del III Año Triunfal, momento seminal del Año de la Victoria y anuncio definitivo del triunfo por las armas de los sublevados de julio de 1936. La Guerra Civil española había terminado. Cinco meses más tarde, día por día, las tropas alemanas cruzaban la línea fronteriza con Polonia, tras unos oscuros episodios de provocación y engaño. Empezaba una nueva guerra europea que, pronto, se tornaría en la Segunda Guerra Mundial. Entre las dos fechas fundacionales –Año de la Victoria y arranque de la Nueva España; guerra en Polonia y principio del Nuevo Orden Europeo–, aún hubo tiempo de destruir hasta sus cimientos el Estado checoslovaco superviviente de la traición de Múnich y que el mundo comunista temblara hasta sus raíces más profundas tras la firma, el 23 de agosto, del pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética.

Setenta años más tarde era un buen momento para reflexionar sobre 1939, sus antecedentes y sus consecuencias. A veinte de la caída del muro de Berlín y del cambio de un mundo político y estratégico de bloques (heredado del conflicto de 1939-1945) por un «desorden en equilibrio», todavía sigue viva la memoria del año de arranque de una nueva guerra europea que, pronto, se convirtió en mundial y provocó una cesura brutal en el siglo XX. Con estas perspectivas, en abril de 2009, el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (UAB-CEFID), en colaboración con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Fundació Carles Pi i Sunyer, y el apoyo del ministerio de Ciencia e Innovación, Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (generalitat de Catalunya), la Direcció general de la memòria Democràtica (generalitat de Catalunya) y grup 62-Ediciones Península, organizó el congreso internacional 1939. l’any de les catàstrofes (1939. El año de las catástrofes). El comité organizador estuvo formado por los profesores manuel Aznar Soler (UAB), montserrat Baras (UAB), maria Campillo (UAB), martí marín (UAB), Carme molinero (UAB), Borja de Riquer (UAB), manel Risques (UB), Joan m. Thomàs (Universitat Rovira i Virgili), Francesc Vilanova (UAB), Ricard Vinyes (UB) y Pere Ysàs (UAB).

Tras la celebración del congreso y los debates que le dieron contenido y valor, el paso siguiente y necesario era la publicación de las aportaciones principales de los ponentes. Los lectores interesados tienen en sus manos una serie de textos que ponen de relieve, en primer lugar, el punto actual de las reflexiones de algunos de los mejores especialistas europeos acerca del año 1939. Abre el fuego Enzo Traverso, con un análisis de lo que denomina el «momentum» de 1939, es decir, la condensación y aceleración de acontecimientos en una ruta de colisión inevitable, en el contexto de una Guerra Civil europea, cuyos orígenes debemos remontar a 1914 y que no llegaría a su fin hasta 1945; entre una fecha y otra, debemos sumar tres guerras principales para los europeos: la gran guerra, la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. En este marco, el profesor Traverso nos dibuja una cruda realidad, elaborada con ingredientes siniestros: los exilios europeos, las migraciones forzosas, los campos de concentración, los proyectos para imponer un «nuevo orden» político, ideológico, económico; las crisis del antifascismo, el imperialismo, etc. Todo ello dibuja un cuadro general, en el que el autor no reduce la diálectica de la tensión a una lucha entre democracias y totalitarismos, o fascismos y antifascismos; su referencia a la confrontación entre Luces y anti-Luces, nos lleva a un plano analítico un poco diferente: una guerra entre la oscuridad filosófica, cultural, moral, más absoluta, o la permanencia de los valores que hicieron posible la civilización contemporánea, con sus desequilibrios, pero también con su capacidad de progresar y ganar en libertad e igualdad. Y completando el análisis, la concepción de una guerra que anidaba varias guerras y que, en palabras del autor, «toman con frecuencia la forma de guerras contra los civiles».

El profesor Francisco Veiga ofrece un sintético análisis de la coyuntura del año 1939, en el que plantea una advertencia previa muy pertinente: no caer en la tentación de explicar los acontecimientos históricos partiendo de su resultado final y en un relato dogmáticamente lineal y unidireccional. En este sentido, el profesor Veiga enfatiza el grado de complejidad del escenario y de los orígenes el conflicto, y reclama una atención merecida a los que llama «actores secundarios», pero que pueden acabar teniendo los papeles decisivos «en los guiones de final inesperado que suelen ser las grandes crisis en las relaciones internacionales».

En «Franco y el franquismo ante la nueva guerra de 1939», Ángel Viñas analiza con detalle los presupuestos que permiten entender la actitud de la dictadura española ante el estallido del conflicto bélico, desde la voluntad de crear un Estado autoritario «en sintonía con las corrientes ideológicas y organizativas que parecían dominantes en la Europa de la época», es decir las fascistas, hasta el peso de las relaciones establecidas con las potencias del Eje, cuya ayuda había sido esencial para derrotar a la República. A partir de ese arranque, Viñas explica el camino inequívocamente pro-nazi adoptado en los meses finales de la guerra española, y el posicionamiento ante la precipitación de los acontecimientos hasta el estallido bélico de septiembre. Si la Guerra Civil había forjado «una comunidad de destino entre el “nuevo Estado” y las potencias del Eje», con el inicio de las hostilidades, «solo faltaba pasar a la acción».

¿Y los intelectuales? Estos nuevos actores de los tiempos modernos, que habían alcanzado una preponderancia social y pública insospechada, también se pronunciaron ante los acontecimientos que alimentaron 1939. La Guerra Civil española los había movilizado, pero también las tensiones francesas de los años treinta –en esto, la Segunda República española y la Tercera República francesa se hermanaron en ofrecer a los intelectuales un aparador privilegiado para manifestarse– y lo que parecía –no sin razón– el ascenso imparable de los fascismos. El congreso analizó dos casos ejemplares: por un lado, y de la mano del profesor José Carlos Mainer, la situación de los «nuevos intelectuales» españoles, eclosionados a la sombra del triunfo franquista. Por otra parte, el profesor Jean François Sirinelli nos acerca el caso de los intelectuales franceses de los años treinta. Precisamente, Sirinelli advierte en el inicio de su texto sobre el peligro de una doble generalización; por una parte, de un colectivo, los intelectuales, y, por otra, de la atribución a los intelectuales europeos del papel jugado por los franceses y, en todo caso, por los que actuaron en democracias. Los años treinta, nos dice Jean Francois Sirinelli, constituyeron «una época de grandes causas que movilizan y al mismo tiempo dividen a los intelectuales franceses». En la cuestión de la paz y la guerra, se pasará de un pacifismo ampliamente extendido entre los intelectuales y ampliamente compartido en la sociedad, producto de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, a una actitud de defensa de las democracias en peligro, ejemplificada por la actitud Romain Rolland, en un contexto de confrontación entre antifascismo y anticomunismo. La actitud de Jean-Paul Sartre, examinada en el texto con cierto detalle, es para Sirinelli reveladora de la evolución hacia posiciones más firmes pero sin neutralizar el «viejo fondo pacifista».

El caso de España es la máxima expresión del papel del intelectual en ausencia de libertad en esa coyuntura histórica. Para José-Carlos Mainer, en la España de 1939 ni existían las condiciones para el «ejercicio intelectual clásico» ni tampoco había intelectuales que pudieran ejercerlo, lo cual le lleva a hablar de «falsos intelectuales»; unos, «agraviados y marginales dispuestos a cobrarse viejas deudas», y, otros, los que habían engrosado las filas del reaccionarismo monárquico y del joven fascismo. Para todos ellos se trataba según Mainer, en primer lugar, de afirmar la victoria de la «España eterna» frente a todos sus enemigos, incluido el «europeismo», que bien podía sintetizarlos. Y, a la vez, se dirigía la mirada hacia otra Europa, hacia una nueva Europa, la Europa de las «naciones amigas», encabezada obviamente por Italia y Alemania. De la invasión de Albania a la invasión de Polonia, el aplauso entusiasta fue la actitud de esos publicistas franquistas, absolutamente simétrica a la crítica de unas decadentes democracias a las que se enviaba con plena convicción al basurero de la historia.

Luciano Casali e Ismael Saz se ocupan en sus respectivos textos de derechas europeas y españolas. El profesor Casali inicia su explicación contraponiendo la existencia de un amplio y profundo deseo de paz en las sociedades europeas después de la gran guerra con la extensión de discursos y grupos que mitificaban la guerra y al «guerrero», visto este como homo ideal. Por otro lado, considera indispensable partir de una noción de Europa que no excluya el este y sudeste de la región. Y nos muestra una interrelación más profunda entre ambas Europas de la que a veces se considera a partir del seguimiento del viaje del concepto de «Estado corporativo», desde la Italia fascista a la Hungría de Horthy, siguiendo por el Portugal salazarista, la Francia de Vichy, para volver nuevamente a la Italia de Saló. Recorridos menos claros pueden, sin embargo, reseguirse de nociones como «Patria» o «Imperio». Luciano Casali analiza también la progresiva extensión desde 1920, tanto en la Europa oriental como en la occidental, de regímenes dictatoriales nacionalistas, que mezclaban «elementos del fascismo con elementos del autoritarismo y del conservadurismo», sin olvidar la actividad de aquellos grupos que nunca alcanzaron el poder. En la última parte del texto, hace un recorrido por las distintas experiencias dictatoriales en puertas del estallido del conflicto dedicando una especial atención a los distintos fascismos.

Ismael Saz señala una paradoja ciertamente interesante y, a la vez, inquietante: el franquismo llevó al país a uno de los períodos de ostracismo más duros y taxativos en relación a Europa. Pero no ocurrió por voluntad propia; el franquismo no quería ser aislacionista; quería tener un papel fundamental en el nuevo orden que se avecinaba: «Como intentaremos demostrar en esta exposición, las cosas fueron mucho más complejas, que el régimen –o sectores muy importantes de él– no sólo querían estar en Europa, sino que, además, querían estarlo para mandar. más aún, en el terreno que aquí nos interesa, esa voluntad debería ir acompañada –y de hecho lo fue– de la existencia de una serie de discursos sobre Europa que no eran antieuropeístas tout court, que podían expresar un cierto –otro– europeísmo y que, en fin, tampoco es este terreno el franquismo significó paréntesis alguno. Porque si bien es cierto que nos estamos refiriendo aquí a un periodo muy limitado –el terrible año 1939, o, en un sentido más amplio, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial– lo cierto es que las culturas políticas que confluyeron en el franquismo, tenían en España, en la existencia de ciertos europeísmos poco democráticos, buenos nutrientes para la elaboración de los discursos del momento. En este sentido, es absolutamente necesario volver la vista a lo que en mi opinión bien puede denominarse los dos grandes síndromes de la cultura española del siglo XX, el síndrome regeneracionista y el síndrome Ortega». Así pues, aunque Ernesto Giménez Caballero gritara aquello de que por fin había Pirineos, Ismael Saz desmenuza las tentaciones europeistas-totalitarias de un buen nombre de sujetos, que entendieron la victoria fascista en la época com una oportunidad de oro para incorporar, definitivamente, España al concierto de las nuevas naciones europeas que, elevadas por encima de las decadentes y derrotadas democracias, y a punto de enfrentar el desafío final –la destrucción del comunismo soviético–, veían llegar su hora. Y también la de la nueva España.

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el antifascismo estaba en una situación de crisis profunda, junto con el frentepopulismo, «su expresión política propositiva», en palabras de Ricard Vinyes «la propuesta política más relevante que había generado la izquierda europea a mitad de los años treinta», frente a la extensión de dictaduras y del fascismo. En la primera parte del texto, Vinyes explica de forma sintética los orígenes del frentepopulismo, más allá de la recurrente asignación de la propuesta al VII Congreso de la Internacional Comunista, y destaca la extensión en el movimiento obrero de la opción de defensa de la democracia y su revaloración. El triunfo electoral del Frente Popular francés, la experiencia española y la Guerra Civil constituyeron el punto álgido del frentepopulismo. Pero, de los acuerdos de Munich al pacto germano-soviético, pasando por la derrota de la República española, la crisis del frentepopulismo resultó irreversible. Para Ricard Vinyes, el pacto Molotov-Ribentropp tuvo efectos «devastadores por el desconcierto que generó, por las divisiones que promovió i porqué el antifascismo perdió toda autoridad pública».

No puede ser más claro, ni contundente, el profesor Ángel Bahamonde en el arranque de su intervención: «Sigo pensando que el golpe de Casado no puede entenderse únicamente como una respuesta de última hora ante una situación calamitosa tras la derrota republicana de Cataluña. El golpe de Casado lo inscribo en un amplio periodo de tiempo que enraíza directamente con la crisis política de abril de 1938, que se alimenta a lo largo de 1938, principalmente tras la derrota republicana del Ebro, y que se resuelve, durante este arco temporal, en un doble frente, lo que denomino el antinegrinismo político y el antinegrinismo militar, como dos formas de oposición a la política seguida por Juan Negrín, que acabarían por confluir a finales de 1938. En sentido estricto resultaría exagerado suponer que el golpe de Casado trae consigo la fracturación definitiva del Frente Popular. Como alternativa de gobierno el Frente Popular no llegó a funcionar en España. Se resolvió como coalición electoral en febrero de 1936, fue incapaz de generar un proyecto de gobierno provisto de una mínima acción unitaria en la primavera de 1936. Y durante la Guerra Civil, quizás haciendo la salvedad del segundo semestre de 1937 por lo que supuso el gobierno denominado de la Victoria, tampoco cuajó en un ordenamiento político que se tradujera en una plataforma sólida contra la sublevación militar y sus aparatos políticos. Insisto en el mantenimiento de la hipótesis de la doble ramificación política y militar entendida a largo plazo, que desembocó en el golpe del 5 de marzo de 1939». No pueden añadirse muchos comentarios a unos planteamientos tan claros y precisos. Arrancando de esta premisa, el profesor Bahamonde despliega un minucioso análisis del último tramo de la España republicana, desde la formación del primer gobierno Negrín hasta el fin representado por el golpe del coronel Casado; un análisis político, ideológico y de las interioridades y equilibrios de fuerza del campo republicano, que enriquece de forma notable las lecturas històricas e historiográficas del último año de la Segunda República española.

Uno de los avances más notables de la investigación histórica y la reflexión historiográfica de los últimos años, ha sido la insistencia en la complejidad de los fenómenos migratorios europeos de entreguerras. Detrás de la expresión «fenómenos migratorios» hay una referencia precisa a uno de sus aspectos más cruciales: los exilios políticos, que nos desvelan las diferentes caras de la realidad histórica europea de vigilia de 1939. Francia fue el escenario privilegiado, el lugar de acogida preferente de miles de personas provinientes de toda Europa, que reflejaban, en sus vivencias, el lado más oscuro de la historia continental: la persecución política y racial, la derrota republicana española, el ascenso de los fascismos, etc. Denis Peschanski, uno de los grandes especialistas europeos, lo sintetiza, para el escenario francés, de forma muy precisa: «El tema no es simple, dado que las relaciones dialécticas entre estas poblaciones desplazadas, el Estado, la sociedad civil en el país de acogida y la opinión pública fueron complejas. Dichas relaciones se convirtieron en una cuestión central en las políticas de Estado, los comportamientos y las representaciones en el contexto de crisis proteiforme que caracterizó la Francia de los años treinta. Crisis económica, política y moral, pero asimismo crisis internacional en el contexto del ascenso de los peligros. Las problemáticas esenciales nacen de una tensión extrema: en el preciso momento en que el exilio hacia Francia llega a un punto culminante, las condiciones de acogida resultarán las peores, con la excepción de los dos años del Frente Popular». «En medio de la tormenta», señala el profesor Peschanski para definir la manera como Francia deberá enfrentar el problema y su magnitud, crecida exponencialmente en el invierno de 1939, cuando el fin de la Guerra Civil española, provoca un alud de casi medio millón de personas –civiles y militares– sobre las tierras rosellonesas.

Finalmente, la profesora Alicia Alted no se limita a un análisis descriptivo del exilio español de 1939. Por el contrario, sitúa la tragedia español en un período de largo recorrido, marcado por las migraciones forzosas, las primeras deportaciones de población o los terribles intercambios vinculados a conflictos armados en diferentes rincones de Europa. 1939 fue una primera culminación de un fenómeno histórico moderno, vinculado al salto cualitativo y cuantitativo de los conflictos de los treinta primeros años del siglo pasado.

Largo recorrido, visiones amplias y multidisciplinarias: de la alta política internacional al frentepopulismo, de las actitudes de los intelectuales, a las consecuencias de la Guerra Civil española y su impacto a nivel europeo. El año 1939 fue europeo y español, sin duda alguna. Cerró la puerta a la aventura democrática de la Segunda República y abrió las del infierno de la guerra europea, primero, y mundial después. Las democracias vivieron en el filo de la navaja, y alguna de ellas perecería sin pena ni gloria. Y parecía, sobretodo en aquel año, la hora de los fascismos, del «hombre nuevo» fascista y el inicio de nuevo orden –político, social, ideológico, cultural, económico– europeo. Ante él, el espectro inquietante del comunismo soviético se alzaba en las fronteras orientales, esperando, quizá, el definitivo hundimiento del mundo capitalista. Fascismo y antifascismo, comunismo y anticomunismo, cruzaron sus armas dialécticas –y no tan dialécticas– hasta agotar los recursos oratorios y escritos. Pero el final de los debates de los años treinta, la conclusión del terrible y catastrófico 1939, estaba escrito en la orden para empezar la invasión de Polonia, el 1 de septiembre de aquel año.