Читать книгу Дольмен - Вероника Кунгурцева - Страница 6

Часть I

Бабушка и внук

Глава 4

Вторая попытка

ОглавлениеСестра жила в высотке, на улице Донской. Елена нажала на звонок. Отворила дверь сама Клава, лицо у нее было опухшее, будто она рыдала неделю напролет. Уставившись на Елену, сестра с места в карьер спросила:

– Ты – ее внучка?

– Чья? – опешила Елена.

– Чья, чья – ее.

Елена, недоумевая, кивнула. Главное, попасть в квартиру, главное, чтоб дверь перед носом не захлопнули.

– За документами послали? Жениться небось хочет. Сам-то испугался прийти, коб-бель, – продолжала Клава.

Елена начала кое-что понимать: Геннадий, Клавин сожитель, видно, нашел ей замену, что случалось, увы, не в первый раз, то есть Елена теперь, по Клавиной теории, внучка новой пассии Геннадия.

– Сколько ей лет-то? – спросила Елена, оказавшись в прихожей и ставя на пол сумку.

– Кому? – обернулась Клава.

– Ну не мне же… ей, новой бабе Геннадия твоего.

– А то ты не знаешь? Твоя же бабка-то, не моя! – отвечала сестра саркастически. – Ну, говори, зачем прислали? Документы небось забрать? Сам-то испужался, ребенка отправил, коз-зел…

Елена, выйдя из полутемной прихожей на свет большой комнаты, набрала побольше воздуху в легкие и сказала проникновенно:

– Клава, а… ты меня не узнаешь?

Сестра резко обернулась:

– Я тебе не Клава! А тетя Клава, – договорила она тише, нахмуренное лицо ее постепенно менялось, брови поползли кверху: – Нет! А чего мне узнавать! Я тебя знать не знаю…

– А помнишь, как я маленькая кусалась, один раз тебя в спину так укусила! – говорила тихо Елена, подходя к сестре совсем близко и снизу вверх глядя в глаза ей. – Баба Соня подбегает, как даст мне черешком вилки по зубам, вилка у ней в руках оказалась, – и выбила мне зуб, хоть и молочный, а кровь потекла, ты выхватила вилку и заорала: «Не убивай ее, бабаня, она больше не будет!» Помнишь, помнишь?

Клава, пятясь, наткнулась на стену и остановилась:

– Ты кто?

– А помнишь, – продолжала безжалостно Елена, – как мы: ты, твоя подружка Людка Мартыненко и я – на море пошли, меня, маленькую, еле с вами отпустили, приходим – а там штормина! Мы, дуры, на буну выбежали, а тут огромная волна – и меня той волной с самого конца буны снесло, а мне шесть лет только, я плавать не умею, чувствую, тону, и вижу, как ты на буне стоишь. Я кричу: «Клава, Клава!» – а ты стоишь и стоишь, не ныряешь за мной. И тут Людка Мартыненчиха нырнула и вытащила меня, а ты так и простояла на буне, не поплыла ты, Клава, меня спасать…

– Да кто ты такая?! – заорала Клава и перекрестила Елену три раза: – Сгинь, сгинь, сгинь, нечистая сила!

Но настырная девчонка не сгинула, а продолжала наступать на нее, Клава теперь пятилась вдоль шкафов, к другому углу комнаты, гостья же, как черт, выскочивший из табакерки прошлого, глядела прямо ей в душу своими такими знакомыми глазами.

– А помнишь, как тебя на Новый год Снегурочкой в школе назначили? – продолжала она про то, чего никто не знал и не помнил, и не мог помнить и знать, кроме одного только человека на свете, про то, что и сама Клава давно позабыла, и вот сейчас, словами, как клещами, вытягивала гостья забытое – из прошлого сюда, в сегодняшний день. – А у тебя костюма не было, – продолжала наступать на сестру Елена, – и баба Соня где-то достала белый, блестящий тулупчик, блестел, будто из снежинок сшитый, и ты в нем была такая красивая! Я ревела под кроватью, что у меня нет такой шубки. Ты была настоящей Снегурочкой, у всех костюмы из марли да ваты – а у тебя из белого снега. Но только это не снег оказался, а хуже – стекловата. Помнишь, как потом тебя прямо с елки в больницу отвезли, потому что все тело у тебя оказалось исколото, точно иголками, все в меленьких царапушках, помнишь? Мы пошли тебя в больницу проведывать, а ты вся зеленая – тебя всю зеленкой измазали, помнишь? И я сказала, что ты в елку превратилась – из Снегурочки-то, и ты заревела, помнишь?

Далекое прошлое наскочило на Елену со стремительностью железнодорожного состава, оно грохотало, жило и болело в паре мгновений от этой самой минуты, стремясь и Клаву сделать соучастницей катастрофы.

– А помнишь, как мне стукнуло шестнадцать лет, – и ты повела меня в парикмахерскую стричься, у меня коса была толстая, пушистая, ниже попы, а у тебя была стрижка под мальчика, и мне такую же хотелось, а мне стричься запрещали, и тут меня обкорнали так, что только держись! Приходим домой – баба Соня, как увидала меня, так и заплакала, а потом и говорит: дуры вы, дуры, хоть бы волосы-то с собой забрали, мне на шиньон… Помнишь, помнишь?

Клава вдруг тоже заплакала, она опустилась на подвернувшийся стул и сквозь слезы сказала:

– Никто, никто этого знать не может, кроме… Я, наверно, с ума сошла – но ты… как тебя зовут вообще?

Елена, обмякнув, опустилась на пол и тоже заныла, обняв сестрины колени:

– Я же это, я – Лена! Поверь ты мне, Клава, это я. Пожалуйста, поверь, потому что, ежли уж ты мне не поверишь, то…

– Но как же… как это может быть? – оттолкнула ее сестра. – Не может такого быть! Откуда ты все это узнала, дрянь, а ну говори! Кто тебе рассказал? Сама она, да? Но зачем? И кто ты такая? И почему ты так похожа…

– Да не похожа я – это я и есть! Клавочка, милая, если бы ты только знала, что я с собой сделала!

Клава с силой притянула ее к себе и долго вглядывалась в Еленино детское лицо со взрослыми глазами, потом сказала:

– Ты… оттуда воротилась, да? Вон и платье у тебя не нонешнее… – Клава пощупала материал и установила: – Креп-жоржет. Это опыт какой-то научный, да? Машина времени?!

– Да нет же, Клава, это другое, я сама во всем виновата… да бабка Медея еще! У нее, змеи, книга была, и в этой книге написано про то, как вернуть молодость, вот я и вернула! Вот она я – вся перед тобой, пацанка пацанкой, и делай ты со мной что хочешь, потому что деваться мне, Клавдя, ну совершенно некуда.

– Постой-ка! – Клава бросилась к телефону и только хотела набрать номер, как Еленины тонкие пальчики мигом нащелкали знакомые цифры.

– Звони, звони, – сказала она. – Нет там никого. Потому что я – тут.

Из трубки доносились длинные гудки – Клава положила трубку и, обернувшись к ней, отшатнулась и даже закрыла лицо руками:

– Ой, Лена, боюся я тебя!

– Да чего ты боишься-то? – обмякла Елена, услышав, что ее назвали по имени.

– Не верится мне что-то… И как с тобой теперь обращаться-то, не знаю – то ли как с маленькой, то ли как с ровней? И как ты решилась на такое? Ох, отчаянная ты и всегда такая была… А я… Этот ведь случай-то, как ты тонула, – самое стыдное воспоминание моей жизни, если хочешь знать, никогда мы не говорили про это, я думала, ты и не помнишь совсем, а ты вишь какая – все-е помнишь…

– Перестань. Это я теперь помню. Ведь живая же я, не утонула. Еще и в ванну нырнула – и тоже выплыла. Интересно, а плавать-то я сейчас умею? Я лет в десять ведь только плавать научилась, после того случая… Надо бы сходить на море – проверить. Вода только холодная еще. Клав, может, ты меня чаем напоишь? Я бы и поела чего…

За ужином Елена подробно рассказала про «котел омоложения». Клава, охая и вскрикивая, слушала. Потом сестра потребовала книгу – и Елена с легким сердцем предъявила вещественное доказательство. Клава внимательно оглядывала и ощупывала книгу, для чего-то еще и понюхала пожелтевшие страницы, потом долго читала рецепт омоложения. Елена даже успела соскучиться. Она только теперь заметила, что может обходиться без очков: печатные буквы газетной обложки, в которую была обернута книга, что сейчас с пристрастием изучала сестра, будто тоже заново родились – четкими стали и ясными, любо-дорого читать составленные из них свежие слова.

А Клава, оторвавшись наконец от книги, прошептала:

– Лен, а нельзя и мне… попробовать?

– Почему же нельзя? – пожала Елена плечами, она почти успокоилась. – Если ты хочешь… Хотя хорошего во всем этом пока мало, можешь мне поверить. Если, конечно, ты не больна каким-нибудь раком…

– Типун тебе на язык! У меня без рака знаешь сколько болячек – и давление, и стенокардия, и сахар вон в крови обнаружили. Не помнишь, что ли, звонила ведь я тебе.

– Помню-помню. Ну, давай, вдвоем-то веселее бомжевать…

– Ты знаешь что, – после раздумий сказала Клава, – ты, Лена, нормы все-таки не соблюла, вдвое больше всего положила и сильнее помолодела, чем нужно, всегда ты была неаккуратная, раздолбайка, ты и рецепты пирогов никогда не соблюдаешь, все на глазок сыплешь, вот и тут небось…

– Нет, я все по мерке клала, – запихивая в рот очередное печенье, говорила Елена.

– Значит, в этот раз всего будем класть вполовину. Тебе сейчас сколько лет?

Елена, покраснев, пожала плечами. Клава засмеялась:

– Ладно. На вид лет десять – значит, мне будет двадцать. Я Генке этому, кобелю поганому, покажу еще, а то ишь, нашел себе молоденькую! Жениться вздумал. А со мной-то расписываться ни в какую не хотел, гад!

– А сколько ей лет-то, молоденькой? – второй раз за сегодняшний вечер поинтересовалась Елена.

– Только на пенсию вышла.

– А-а, – протянула Елена и так захохотала, что чуть не подавилась печеньем, и Клаве пришлось, как в детстве, изо всех сил хлопать ее по спине кулаком.

Строго говоря, ночь полнолуния прошла, луна убывала, и, скорее всего, «котел омоложения» уже не мог подействовать, надо было дожидаться следующего года, следующего месяца мунихион, и Елена нехотя сказала об этом Клаве, но той непременно хотелось попробовать.

– Не могу я, – вздыхала Клава, – ждать еще целый год, мне сегодня надо стать молодой, в крайнем случае завтра.

Делать нечего: поехали на Мацесту за серной водой, оттуда автобусом к Пластунской горе и – пешочком – в поселок. А там, как по дурному кругу, – опять к Галактиону за желчью черного барана. Клава вымолила желчи, сказав, что сестра для нее просила эту желчь, для лечения суставов, да пролила по дороге. Елена, стоя подле нее, почесывала голую ногу, молчала и озиралась по сторонам. Жена Галактиона вынесла им стакан с остатками бараньего добра.

А тети Оли Учадзе в саду не было, и ворота оказались на запоре, соседские ребятишки сказали, что она поехала в город, к дочке. Это было кстати, во-первых, она могла и не помнить Клаву – той пришлось бы доказывать, что она не верблюд, и потом, вдруг все получится: опять начнутся расспросы: кто они такие да чего им тут надо…

С пригорка, от дуба, Елена, размахивая ведром, стремглав помчалась к дому и остановилась, едва не врезавшись в калитку. Открыла ее и влетела во двор. Клава со вторым ведром и стаканом желчи тащилась где-то далеко позади.

– Ну ты и тыртыга! – сказала укоризненно сестра, приблизившись. Елена еще по дороге в поселок заметила, что дыхание у нее изменилось: стало легким, гора была ей, в отличие от Клавы, нипочем. Бедная Клава все время отставала от нее, она пыхтела, как паровоз, задыхалась, на каждом повороте останавливалась отдохнуть, хватаясь за сердце. А Елена не чуяла под собой ног, не чувствовала на себе тела, вроде не было у нее желудка, который болит после жирного, не ныло в груди, которой не имелось, а очищенная от взрослого вздора голова была свежей, точно бутон. И мир вокруг тоже казался совсем юным, только-только созданным и таким прекрасным, что защемило сердце. Никогда еще она не чувствовала себя так хорошо и даже отлично, ей хотелось петь и смеяться, только старой сестры было стыдно.

Клава уселась на лавку под грушей, сбросившей белый невестин наряд и покрывшейся строгой форменной зеленой листвой, отдышаться. После подошла к винограднику и попеняла Елене:

– Виноград-то у тебя не подрезан, смотри – плачет.

– Да не умею я, – сказала Елена, с сожалением глядя на виноградные ветви, с концов которых и вправду капали виноградные слезы. Она стояла с тачкой на изготовку – пора было отправляться за молоком.

– И не вскопала ты ничего, мне бы достался участочек-то – так я бы все здесь в порядок привела, у меня бы земля не простаивала! – ворчала Клава. Елена помалкивала.

Когда Клава, вкатив в магазин тачку, попросила сто десять пакетов молока, – для конспирации Клава решила чуть изменить количество, – продавщица так и подскочила:

– Опять! Эти русские… Что вы, молочные реки, что ли, с гор пускаете?

Елена старалась делать все как следует, хотя и сомневалась в успехе, – поэтому она добросовестно вращала дубовый сучок, вставленный в отверстие заготовленной дощечки, пытаясь добыть живой огонь. Клава в этом деле была ей не помощница, она прокрутила через мясорубку остатки прометеева корешка, предварительно взвесив корень на аптекарских весах, которые прихватила с собой, – перед тем как выйти на пенсию лет двадцать назад, Клава служила в аптеке, отмеряя ингридиенты в миллиграммах. Елена попыталась внушить ей, что тоже взвешивала корень и положила ровно столько, сколько требуется, но Клава опять ей не поверила.

И в этот раз Елене удалось родить живой огонь, Клава со щепками стояла наизготове, и сестры быстрехонько растопили печь.

Ведра, наполненные молоком, стояли на плите, молоко вот-вот готово было закипеть. Убывающая луна любопытно заглядывала в раскрытое окошко. Вдруг какая-то тень занавесила луну, и на подоконник с порсканьем крыль ев опустился ворон.

– Вот те и на! – обрадовалась Елена, подойдя к окну и осторожно проведя рукой по черной вороньей головушке. – Ну, здравствуй, пропащий! Конечно, разве без тебя тут обойдешься.

– Ой! – вскрикнула Клава. – Ой, кто это?

– Да Загрей, я ж тебе говорила, ворон Медеин. Он хороший. Только много из себя воображает. Любит представляться иностранцем. Загреюшка, а ты узнал хоть меня? Ведь я теперь не баба старая – девица!

Елена, босая, сделала неловкий книксен, прихватив бока своего поношенного платья моды 30-х годов прошлого века. Ворон щелкнул клювом, прошелся по подоконнику и внятно сказал: «Тхашерейпхум!»

– Чего это он? – удивилась Клава.

В это время молоко, стоявшее на плите, запузырилось и стало подниматься, норовя залить печку, пол, дом, землю. Клава вскрикнула и, обжигаясь, стала сдвигать ведра к краю плиты, расплескивая молоко. Елена бросилась ей помогать. Комната наполнилась белым паром и запахом подгоревшего молока. Ворон, каркнув, перелетел на вешалку. В конце концов сестры спустили ведра с кипятком на пол.

– Это все из-за него! – рассердилась Клава, дуя на обожженные ладони. – Сколько добра-то перевели. Хватит молока, как думаешь? Я ведь толще тебя… ну, той, которая раньше была. Кыш, а ну кыш отседова! – налетела она на ворона.

– Да ладно тебе, перестань, он не виноват, – сказала Елена. – А молока хватит. Не в молоке дело. Ну… не только в молоке.

Ворон, покосившись на Клаву, поднялся в воздух, каркнул и с шумом вылетел в окно, опять закрыв на мгновение золотой зрачок луны.

– Что же это за богатырская хатка-то такая, а? – спрашивала Клава. Сестры сидели на открытой веранде в ожидании, когда остудится вторая партия молока. Половина молока уже покоилась в ванне, которая осталась у порога богатырской хатки, перетаскивать ее на этот раз не было нужды.

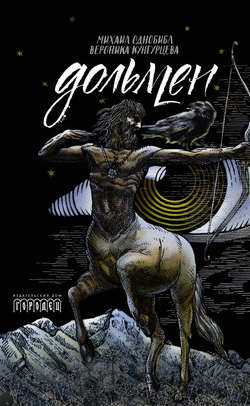

– Это какая-то очень древняя постройка, кажется, времен египетских пирамид, – говорила Елена, пробуя пальцем молоко. – А для чего, зачем, кто эти хатки построил, неизвестно. Ученые не знают ответа.

– Зато теперь понятно, почему бабка Медея ни за что не хотела нас пускать сюда! – сказала Клава, тоже окуная палец в молоко. – Охраняла свою хатку, как волчица. Еще и с камерой заявились – всему свету показать ее секретное оружие.

Елена засмеялась, еще раз попробовала температуру молока и сказала серьезно:

– Ну, Клава, пора!

Сестры наполнили ванну молоком, Клава вылила туда желчь, настойку прометеева корня, отчего сразу запахло серой, Елена по пути сорвала цветущую ветку «доктора Фиша», яблоня стояла недалеко от дольмена, и принялась перемешивать молочную смесь.

– Ну, давай, Клава, ныряй! – сказала наконец Елена.

Клава, тяжко вздыхая, стала медленно разоблачаться, потом попросила:

– Ты бы отвернулась, страшная ведь я, толстая. Да и стыдно мне чего-то: в бане-то общей сто лет не бывала, все сама с собой моюсь, в ванне.

– Может, мне вообще уйти? – рассердилась Елена.

– Нет, нет, Леночка, не уходи, – испугалась сестра, – ты меня вытащишь, ежели что…

Вдруг Клава, полураздетая, вскрикнула и присела, указывая на край пропасти:

– Ой, Лена, там кто-то есть, подглядывает кто-то, чья-то голова высунулась! Ай!

– Да где? – Елена подошла к обрыву, легла на землю и заглянула вниз, но ничего, кроме блестевшей внизу речки, не увидела – из пропасти несло кивсяком и сладко пахло цветами.

– Нет там никого! Чего ты! Давай скорей, а то луна сейчас за облако зайдет!

Клава стянула с себя исподнее, отдала одежду Елене, перекрестилась:

– Ну, с Богом!

– А вот это ты зря, – протянула Елена, – дело-то, противное природе и Богу, наверное, тоже.

Но Клава, не слушая ее, уже лезла неуклюже в молочную ванну. Погрузилась, но молоко не до конца покрывало ее, так что две груди и округлая верхушка живота с пупком торчали из белой молочной поверхности, как три острова, и голова была снаружи.

– Ты с головой, с головой туда ныряй, – командовала Елена, – а то тело помолодеет, а голова старушечья останется. Вот будет красиво!

Клава, зажав нос, сползла внутрь. Елена взглянула вверх, на золотой лунный глаз, висевший над горой, услышала отчетливый в разреженном ночном воздухе перестук скорого поезда, затем раздался всплеск – и Клава с громким «ах!» вынырнула из молока киммерийских коров.

Это была прежняя Клава, разве что рот ее был раскрыт широко и страшно.

– Ну, как? – выдохнула Клава, поднимаясь из ванны и оглядывая себя.

Молоко потоками стекало с распахнутых просительно рук, с жирных боков, обвисших грудей и живота. Она плюхнулась обратно и заплакала. Елена не знала, как ее утешить. Она пыталась говорить про будущее, про то, что год – это совсем немного, разве она не знает, как мчится теперь время, оно просто вскачь пустилось после шестидесяти-то лет, и не успеет Клава глазом моргнуть, как опять наступит месяц мунихион, а тогда уж они все сделают честь по чести: дождутся, когда луна располнеет, – и окунут Клаву в ванну с молодящим молоком. Представляешь, вот будет сюрприз для Геннадия, он враз пенсионерку свою забудет!

Но Клава была безутешна.

Когда сестры, опрокинув молоко из ванны в пропасть, вернулись в дом, Елена, боясь глядеть Клаве в глаза, принялась хлопотливо собирать на стол. Поставила чайник, подошла к окошку, спросила заискивающе:

– Закрыть, может, окошко-то, не холодно тебе: голова-то ведь мокрая?

Сестра не отвечала. Потом вздохнула:

– Может, я и не доживу до следующего года. Машина собьет или еще что.

– Да что ты ерунду-то городишь, какая машина?!

– Какая?! Любая. Мало, что ли, таких случаев, по телевизору вон говорили: в дорожно-транспортных происшествиях сейчас больше людей гибнет, чем от рака. Ты же знаешь, какая я невезучая, – возьму и не доживу.

– Да ладно тебе каркать…

– Конечно… ты-то теперь все-ех переживешь!

Елена замолчала: а ведь и впрямь! Она как-то про это еще не думала, не до того было. Теперь же она представила, что сверстники ее будут стареть, и лет через двадцать, кто раньше, кто позже, отправятся к праотцам, а ей через двадцать лет будет всего лишь тридцать, ну, или чуть больше. А если она, не дай бог, переживет дочку, которой уже сороковник, а ей-то теперь только десять! Она ведь младше собственного внука! Но если средство действует, то она всех своих близких может сделать молодыми… когда время приспеет. Она не будет жаться, как Медея. В следующем году с Клавой – все станет ясно. А вдруг ничего не выйдет? Вдруг это случайно вышло и в другой раз не получится? И тогда Клава неминуемо умрет раньше нее… А потом и дочь… И никого-никого не останется из тех, кого она знает. Будут крутиться вокруг совсем чужие, не нужные ей нисколечко люди, а она будет как перст одинока. Как бабка Медея, которой плевать было на них, чужих и негодящих, когда все любимые давно сошли в могилу. А может, опять появятся любимые, а этих всех она забудет, как сон?.. И ведь у нее останется Саша, внук. С Сашей-то они почти ровесники…

Мысли Елены прервала Клава, вздыхавшая:

– Сколько добра-то перевели, Лена! А где-то в Африке дети голодают, да и у нас ведь тоже, а мы молоко в пропасть льем! Верно сказала продавщица-то – полились молочные реки с гор! А денег-то, денег сколь извела на молоко это, почитай, всю пенсию, ох, старая я дура! А до следующей пенсии еще далеко, на что теперь месяц жить буду, не знаю…

Потом Клава решила с горя пропустить рюмочку-другую, и Елене – у тебя-то ноги молодые, сказала Клава с укоризной – пришлось бежать в магазин за бутылкой. Хорошо, что теперь не старые времена – всем всё продают, не смотрят, что до шестнадцати лет ребенку расти еще и расти.

Но пить Елена наотрез отказалась, только пригубила рюмочку: кто его знает, что с ней после выпивки будет. Клава же махнула несколько стопок водки, закусила российским сыром, охотничьими колбасками, грузинским лавашом – пропадать так пропадать! – и затянула «Взвейтесь кострами, синие ночи». Елена стала подпевать ей неокрепшим голоском – где Клава сбивалась, забывая слова, Елена ей подсказывала – она-то помнила песню, будто пела ее только вчера.

– Конечно, – пригорюнилась после пения Клава, – ты-то и теперь пионерка, а я… Тебя, морду, даже в комсомол бы не приняли…

– Не приняли бы, – подтвердила Елена.

Вдруг в незакрытое окошко влетел ворон и спланировал прямиком на стол, где стояла бутылка с водкой, чашки с недопитым чаем, рюмки и закуска. Ворон тут же стащил кусок лаваша и стал колотить им о стол, пытаясь раскрошить. Клава стала гнать его, но Елена заступилась:

– Не тронь, дай птице поужинать. Он в нашем застолье третьим будет!

Ворон, благополучно расклевав лаваш, принялся за сыр, но колбасы ему сегодня не досталось – Клава выгнала птицу с пира:

– Ишь ведь какой – чужое добро клевать! Мясца захотелось?! Лети вон да найди себе червячка!

Но ворон за червяком не полетел, а тяжело уселся на креп-жоржетовое плечо Елены, так что она, как весы, перевесилась в сторону отяжелевшего плеча, насмешив пьяную Клаву:

– Тебя теперь соплей перешибешь! Бараний вес в тебе теперь, ей-богу!

А Елена от ее слов почему-то вздрогнула. Ворон каркнул ей в самое ухо: «Тхечах! Обзэгу!» – и внимательно посмотрел круглым желтым глазом в ее старые глаза. Пошедшая вразнос Клава покатывалась со смеху:

– Обзэгу! Ой, я не могу! Обзывается еще, надо же – обзэгу! Где это ты так каркать выучился, а, воронок?

Елена, чтоб повеселить сестру, принялась читать из Медеиной книги рецепт исцеления от желтухи:

– «Возьмите пригоршню вшей, засуньте их в хлебный мякиш и съешьте этот хлеб за обедом. Сделайте так несколько раз – и желтая немочь оставит вас».

Клава захихикала, а Елена продолжала:

– Представляешь, Клав, заболела, например, ты желтухой…

– Типун тебе на язык! Почему я опять?

– Ну, хорошо, – я. Заболела я желтухой, как лечиться – знаю, теперь вопрос: где достать вшей? Ясное дело – на вокзале. Иду на вокзал, нахожу бомжа на лавке, – тут Елена вздрогнула, вспомнив вдруг бомжа-громилу, который готов был кинуться за ней, но, поскорее отогнав дурное воспоминанье, продолжила: – И начинаю к нему приставать: «Господин бомж, а господин бомж, дайте, пожалуйста, вошек! Я заплачу: рубль – штука!» Представляешь картину? Представляешь?

Клава хохотала и кивала, а разошедшаяся Елена дергала ее за руку:

– Нет, ты скажи, что он мне ответит? Он же решит, что я издеваюсь над ним! Или пусть по-другому: иду это я, желтушная, и вижу на вокзале цыганку и бегу за ней, не она уже ко мне пристает со своими гаданьями, а я к ней: «Дорогая цыганочка, не одолжите ли мне вшей на лечение? Мне много не надо – всего только горсточку!» Представляешь? Представляешь?

Сестры хохотали как полоумные. Ворон давно уже слетел с Елениного плеча и уселся на более удобную для него неподвижную, не говорящую, не смеющуюся вешалку. Клава, приутихнув, рассказывала:

– Вспомнила я, как ты шапку свою с длинными ушами дала Гальке Зоновой поносить, у нее, мол, нету шапки, в первом классе вы учились, у них еще шестеро детей было, и мать гулящая, все шестеро от разных отцов. Ох, баба Соня и ругала тебя тогда! А у тебя, говорит, есть шапка? Ты сама ведь теперь без шапки – и уши отморозишь, и послала тебя к ним за шапкой. Делать нечего: пошла. Принесла. И набралась ты от этой Гальки вшей! Намазали тебе голову дустом, платком зеленым обвязали! Ничего не помогло – и обрили тебя тогда наголо, как призывника. А вначале обрезали твою золотую косу вместе с красненькой ленточкой атласной – ты не давалась стричься-то, баба Соня за тобой по всему дому гонялась с ножницами, за косу поймала – и отхватила. Потом уж и обрили! Вот ты выла-то!

Но вдруг Клава, сидевшая лицом к окну, заорала не своим голосом, а потом, будто кто заткнул ей рот дольменной пробкой, молча, с выпученными глазами, стала тыкать пальцем в сторону раскрытого окна. Ворон, каркнув, снялся со своего места и полетел в ночь. Елена, подбежав к окну, свесилась почти наполовину наружу, посмотрела во все стороны: никого, и кто там мог быть – окно высоко, дом ведь на сваях стоит, а никакой лестницы у стены нет. Клава же, обретя голос, запричитала:

– Лихо там, Лена, лихо!

– Никакого лиха там нет, – сказала Елена, хотя и ей стало страшновато. – Напилась ты, Клава, вот тебе и мерещится. Давай спать. А то хохочем на ночь глядя, как бы беды не выхохотали.

Елена закрыла окошко на оба шпингалета и замкнулась на крючок. Перед тем как заснуть, спросила у Клавы:

– А где Лидка-то твоя, все хотела спросить, что-то ее дома не было?

– А-а… Она ведь парня себе нашла, Лена, да, хороший человек! У него теперь живет.

– Да что ты?!

– Да.

– Ну, слава богу, может, дождалась своего счастья.

– Дождалась, Лена, дождалась.

Ночью Елене снилось, что она скачет на вороном коне по узкой горной дороге, которая идет по самому гребню горы, копыта стучат как сердце, потому что дорога вымощена речным камнем-бутяком, ветви встречных деревьев хлещут ее по лицу, она пытается остановить коня, натягивает поводья, но конь, не слушая, мчится вперед и вперед, вон уже виднеется пропасть, она кричит коню: «Загрей, тпру, Загрей!» – и просыпается. Сердце и вправду колотилось так, будто кто-то молотком бил изнутри в грудную клетку. Не старая ли, смертельно больная тетка Елена – мать, бабка и брошенная жена – просится наружу?!

Она проснулась раньше сестры, та спала на кровати, а Елена приютилась у окна, на сундуке. Взглянув на Клаву, она почувствовала, как комок подступил к горлу: сестра спала без вставной челюсти – челюсть, бесприютная, лежала на обшарпанном подоконнике – и, спящая, казалась настоящей старухой. Лицо серое, щеки обвисли, она отпыхивалась, выдувая ртом утренний воздух. А ведь когда-то сестра была красавицей, куда там Елене, у нее всегда были только волосы хороши, пока не поседели, да глаза, а у сестры – миловидность черт, и вот теперь эти миловидные черты были так изуродованы старостью, что тошно становилось. Нельзя было глядеть без слез на этот вылепленный временем по образу своему и подобию образ.

Елена прокралась к зеркалу и украдкой заглянула в него, прикоснулась щекой к амальгамной поверхности: ее-то лицо было свеженьким, как наливное яблочко. Еще неделю назад, едва встав, она принималась чернить себе брови, подкрашивать глаза, наносить крем на щеки, теперь все это ни к чему, она теперь свободна от этой унылой необходимости. Она не чувствовала на себе лица, это лицо ребенка было маской, скрывавшей ее, настоящую, познавшую мужа, рожавшую, пожившую на свете женщину, и, разумеется, нельзя было трогать и уродовать эту маску детства, за которой она так хорошо укрылась.

Елена отправилась в сад умыться и вдруг увидела на мокрой, подле колонки, земле отчетливые следы лошадиных копыт. От колонки следы вели к дому и потом терялись в густой траве. Тут же, в траве оказалась свежая кучка лошадиных «яблок». Вот народ, рассердилась Елена, распустили животных: многие в поселке держали коней, которые в хозяйстве давно уже не были нужны, одичали и носились по горам без всякого людского присмотра.

И вдруг Елена заметила, что с богатырской хаткой что-то как будто не так. Она подошла ближе: ей показалось, что каменная многопудовая крыша хатки надета набекрень, или она всегда была такой? Но тут она увидела возле дольмена, на обильно политой молоком влажной земле, еще следы: поверх отпечатков лошадиных копыт – два гигантских следа босой человеческой ступни! Елена, разувшись, погрузила свою ногу в этот глубоко отпечатавшийся в грязи след и сделала в нем ровно три лилипутских шажочка. («Лена, три лилипутских шага и один великанский», – скомандовал из их детства, из игры, внутри которой они находились, тоненький Клавин голосок.) Зачем-то она стерла эти человечьи следы, сровняв их с землей, и тут, в довершение ко всему, услышала звук машины. Кто бы это мог быть? Неужто… Она пошла к дому, на ходу вытирая грязную ногу об траву, и, обувшись, выглянула из-за каменной сваи: полицейский «газик» подкатил к воротам, а из «газика» вывалились Алевтина, Саша, Витя Поклонский, полицейский и двое в штатском: пожилой и молодой. Молодой, сразу видать, из начальников. Елена отшатнулась, прижавшись к каменной ноге дома. Почему полиция, зачем полиция? Ну да, она же пропала… Дочь подключила полицию к ее поискам. Начальство на ноги подняла! Молодец, девка, все сделает, чтоб родную мать сыскать!