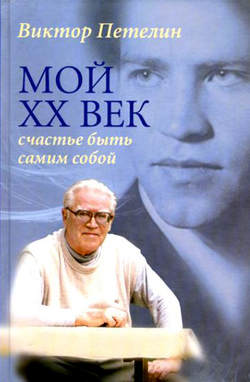

Читать книгу Мой XX век: счастье быть самим собой - Виктор Петелин - Страница 2

Часть первая

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

1. Быть или не быть…

Оглавление26 сентября 1990 года… День как день… Звонки по телефону… Но главное – размышлял о том, нужно ли писать вторую книгу о Шаляпине… Первая – «Восхождение» – была опубликована только в прошлом году, в немалом объеме, мне казалось, что удалось сказать то, что хотелось… Но посыпались письма, которые бережно собирали издатели и передавали их мне: читатели требовали продолжения. Ведь книга заканчивалась 1902 годом: триумфальное шествие по оперным сценам мира только начиналось, столько ему еще предстояло сделать, столько драматического, трагического пережить, столько создать величайших художественных открытий… Читатели, конечно, правы, но как вспомнишь, как тяжко давалась первая книжка, так сразу же возникал вопрос: а нужно ли… Не лучше ли снова окунуться в ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК и написать «Братья Румянцевы», о трех сыновьях фельдмаршала Румянцева, один из которых – Николай – стал основателем Румянцевской библиотеки, а перед этим занимал высокие государственные посты при Александре Первом, и таким образом показать конец XVIII века, краткое царствование Павла, отношения с Наполеоном и пр. и пр.

А пока перебирал накопившуюся прессу, просматривал недавние газеты, журналы… Многое раздражало, особенно те материалы, в которых авторы с безоглядной остервенелостью пытались доказать, что прожитые семьдесят лет после Октябрьской революции – сплошной мрак, а советские люди – рабы, а самые оголтелые бросились доказывать, что и вообще Россия – тысячелетняя раба, русский человек – с рабьей кровью. Один из таких – Виктор Ерофеев – написал статью «Поминки по советской литературе», опубликованную в «Литературной газете», с которой, как оказалось, началась острая дискуссия…

Читаю газеты, журналы, просматриваю книги, сборники, публицистические статьи, смотрю иной раз и телевизионное литературное шоу… И чаще всего узнаю от совсем молодых литераторов, как нам плохо жилось в пору Хрущева или Брежнева, нам, нынешним шестидесятилетним, учившимся в эпоху Сталина и начинавшим свой литературный путь в эти самые хрущевско-брежневские времена. На российском съезде писателей Константин Ковалев, славный и талантливый паренек, прямо заявил, что он опасается возрождения командно-административного стиля руководства литературой и литераторами:«Не в этом ли одна из важных причин падения престижа писательского труда и роли литератора, а следовательно, и Союза писателей в сознании людей? Ведь диктовали, как жить и что писать, всегда – все эти семь десятилетий. Но сегодня, кажется, как никогда, врос в шкуру творческого человека казенно-аппаратный призрак, уничтожающий саму суть творчества изнутри.

И разве Союз писателей России не страдает этим же недугом?..»

Вроде бы такие разные, и внешне и внутренне, Константин Ковалев и Виктор Ерофеев, а похоронили нашу русскую литературу за все семьдесят лет по первому, так сказать, разряду: ну разве может быть литература настоящей, подлинной, если писатель оказывался в положении, когда ему все семьдесят лет «диктовали, как жить и что писать». Действительно, если это так, то падение престижа писательского труда вполне объяснимо.

Из других источников, из других признаний неожиданно для себя узнаешь, что все мы испытывали страх, стояли на коленях и вообще были рабами режима, командно-административной системы, времени. Признается в своем страхе шахтер, писатель, скульптор, академик. Страх не помешал им получить свои звания, всевозможные премии, быть, как говорится, на коне, а сейчас, разоблачая все то же время, уже бесстрашно снова пытаются взгромоздиться все на того же коня удачи. Если б кто знал, как надоели эти стенания, раздающиеся из уст вполне благополучно проживших и переживших это время людей, пытающихся оправдать то, чем они занимались всю свою жизнь, и наконец-то получивших возможность сказать «настоящую» правду. Ждешь, ждешь, допустим, от писателя эту самую правду, а получаешь все ту же жиденькую вещицу.

Приведу лишь несколько примеров… Вот «Советский спорт» (1990. 22 сентября) публикует признание народного депутата Украины В. Тризны, что рабочие, прежде всего шахтеры, объявившие летом прошлого года забастовку, наконец проснулись, «одолели страх», «страх, который за семьдесят лет тоталитарного режима въелся в каждую клетку». «Теперь-то ясно всем, что времена действительно изменились. Теперь можно подняться с колен», – гордо заявляет народный депутат. Вот, оказывается, какие храбрецы: теперь, когда ясно, что «не посадят», «не вышлют», можно подняться с колен. А в «Правде» (1990. 24 сентября) В. Прохоров и Н. Сенчев, рассказывая о своем пребывании в «знаменитом Дебревлаге», где отбывали незаслуженное наказание Синявский, Даниэль и Ратушинская, сделали такой вывод о том времени: «И как же хорошо, что ушло то время, когда право на свои убеждения, иные, чем у других, можно было обрести только ценой свободы».

И действительно получается, что кто не сидел и не уехал за границу – все или рабы, или приспособленцы. Конечно, это далеко не так.

Русский дирижер Евгений Светланов, давая интервью «Правде», как раз обратил внимание на то, что сейчас сильно преувеличивают значение тех, кто по тем или иным причинам покинул Отечество. Гораздо плодотворнее творчество тех, кто остался на Родине и делал все для того, чтобы освободить свое творчество от тех пут, которые крепко порой сдерживали его. И те, кто остался, даже не думая об отъезде, создавали замечательные произведения во всех видах и направлениях нашего родного русского Искусства. Можно было бы назвать десятки имен, творчество которых составило наш золотой фонд, и среди писателей, и среди композиторов, и среди актеров, и среди художников… У них не было страха, не стояли они на коленях; они писали то, что думали, а если на пути их произведений возникали препятствия, то они сражались за их целостность и полноту.

Да, «диктовали, как жить и что писать», но деятели культуры и искусства вели себя по-разному: одни валились на колени и били поклоны; другие поступали самостоятельно, творчески, как подсказывала им совесть и талант.

А вот в «Комсомольской правде», комментируя недавно прошедший российский съезд писателей, зашли с другой стороны и ударили все по тем же писателям старшего поколения, но мысль-то, в сущности, та же самая: «Еще одна идея – идея чисто русская – возникала то явно, то попутно на съезде. Идея служения. Нашим писателям, кажется, всегда было необходимо кому-то служить – царю, Отечеству, народу. Без идеи своей необходимости словно бы и дело не клеилось. Подневольность одному белому листу? Нет, нет, это не для наших. За нашими – всегда миссия, всегда направление. И к сожалению, не всегда акт высокого служения, чаще просто служение кому-то и чему-то» (Комсомольская правда. 1990. 22 декабря). И снова возникает недобрая мысль: русский советский писатель пляшет под чужую дудку…

Эти размышления прервал очередной телефонный звонок, показавшийся мне тревожным… Почему? Не знаю…

– Витя? – звонил Артем Анфиногенов. – Ты читал сегодня «Литературную газету»?..

«Да, предчувствие меня не обмануло», – ошалело подумал я, мгновенно вспоминая все выпады против меня и моих единомышленников в этой самой «Литературке»…

– Ты что замолчал? Не отвечаешь… Ты выписываешь «Литературную газету»?

– Нет! – с явным раздражением ответил я. – Не выписываю и читать не буду…

– Чудак! Беги купи! Ты с сегодняшнего дня – знаменитость. О тебе целая полоса в газете… Да, предупреждаю: не ругают, а хвалят… Какой ты смелый и замечательный…

– Не может этого быть…

– Беги, беги, купи эту газетку…

С Артемом Анфиногеновым я был знаком давно, учились на одном курсе филологического факультета МГУ. Он несколько старше меня, фронтовик, летчик, не раз горел в самолете, чудом выжил, после окончания учебы в университете работал в газетах, журналах, на киностудии, писал очерки, статьи, повести, романы. Сочинений я его почти не читал, конечно, кое-что просматривал, но всегда относился к нему с большой симпатией. Особенно после того, как он однажды преподнес мне наглядный урок тенниса.

Я в то время, давным-давно это было, только начинал осваивать азы тенниса, много времени проводил на корте. Сумбурно, суматошно бегал по корту, иной раз удачно попадая ракеткой по мячу, но чаще этот неуловимый мяч летел то в аут, то в сетку. Как-то за такой игрой долго и молча наблюдал Артем, потом не выдержал, вышел на поле, взял у меня ракетку.

– Витя! Есть несколько элементарных положений игрока на корте. Как ты стоишь, когда мяч летит от партнера? Ты стоишь пузом, грубо говоря, к сетке, мяч летит на тебя, и ты судорожно бьешь его, лишь бы попасть по мячу, отбить его. А надо принимать его, развернувшись боком к нему. Если видишь, что мяч летит налево, ты поворачиваешься налево всем корпусом, левая нога чуть сзади, правая впереди, и замах ракеткой за левое плечо, мяч ударяется о поле, а ты его встречаешь своим мощным ударом, направляя этот удар туда, где нет твоего партнера. Смотри…

Артем показывает мне правильный удар слева, потом справа, пластично, красиво передвигаясь по корту.

– И главное – смотри на мяч, не упуская его ни на мгновение, следи за движением ног, полусогнутых ног, чтобы в любой момент ты мог распрямить их во время ударов… И замах ракеткой… В момент удара твоего партнера на той стороне корта ты уже должен угадать направление удара, мгновенно оценить обстановку и правильно встретить этот мяч…

И не раз еще Артем Анфиногенов, подмечая недостатки в моей игре, даст мне добрые советы. А рядом со мной наблюдает мой постоянный партнер Олег Михайлов, вовлекший меня в эту увлекательнейшую игру. И вот его звонок…

Конечно, я тут же собрался и побежал за газетой… Нетерпеливо разворачиваю, пробегаю глазами по страницам. Обратил внимание на статью Дмитрия Урнова, главного редактора журнала «Вопросы литературы», но первые же строчки ее навеяли на меня скуку: опять «поминки по советской литературе», очередная статья, подумалось, в угоду времени, новым веяниям, перечеркивающим все достижения своих предшественников. А где же про меня-то? Листаю страницы уже лихорадочно, ничего не увидел… И только дома начал тщательно изучать страницу за страницей… И снова с неохотой начинаю читать статью Дмитрия Урнова «Кто создает иллюзии?» в рубрике «Поминки по советской литературе».

Все, что писал Д. Урнов, казалось мне упрощенным и примитивным. Уже само начало: «К понятию «советская литература» подход у нас преобладал паспортный: проживает писатель на территории СССР, стало быть, он должен быть советским. Если он к тому же член Союза писателей, то, согласно уставу, еще и социалистический реалист. Ввести разграничения литературные, исторические, социологические оказывалось невозможным: в Советском Союзе все советское».

Прочитал начало этой писанины и возмутился: во всех своих статьях и книгах, о которых еще речь впереди, я писал о русских писателях, о русском национальном характере, воплощенном в образах, созданных мастерами русского слова. Но я только ученик и последователь великих русских мастеров: о национальной самобытности литературы и искусства как непременном условии его долговечности в 1966 году ярко выступили Леонид Леонов, Дмитрий Корин и Сергей Коненков в журнале «Молодая гвардия». А журнал «Молодая гвардия» вообще за последние годы 60-х годов? Нет, упрощенно представил литературную борьбу тех лет мой приятель и коллега Дмитрий Урнов. Но вдруг в его статье мелькнула моя фамилия… Тут я – весь внимание… Читаю:

«…Суровое, но истинно историческое счастье, выпавшее на долю моего поколения, – быть хотя бы юными свидетелями Великой Отечественной войны позволило нам узнать, что единый порыв, всенародный энтузиазм, беззаветный героизм, полная готовность, короче, патриотический подъем и общенациональное единство все это не пропагандистские выдумки.

Вот мы скрупулезно выясняем, где кончается Средневековье и начинается Новое время… Так неужели наутро после Октябрьского восстания писатель, легший спать старорежимным, проснулся советским? Скажем, Михаил Пришвин – тоже социалистический реалист?

Вопросы очевидные и – долго не подлежавшие обсуждению. Их не хотели обсуждать, в том числе и те, кто теперь утверждает, что того же Пришвина или Михаила Булгакова, разумеется, смешно считать советскими писателями. На моей памяти первым о границах советской литературы во всеуслышание заговорил Виктор… Нет, не Ерофеев, а другой, Виктор Петелин. Было это тридцать четыре года назад и являлось в свою очередь следствием глубоких перемен в нашем обществе.

Год тысяча девятьсот пятьдесят шестой. Как сейчас помню бас своего сокурсника Валентина Недзвецкого, провозглашающего с трибуны Коммунистической (Богословской) аудитории в старом здании МГУ: «Пора спросить у нашего правительства…» В число неотложных задач, которые мы тогда собирались либо поставить перед руководством, либо решить собственными силами, был занесен и вопрос о литературе. «А подать сюда…» И было поручено аспиранту филологического факультета Петелину осветить этот вопрос. Докладчика выбирал деканат, старательно выбирал, стремясь найти оратора, способного отстоять наши позиции.

Что с той трибуны услышали от Виктора Петелина, не шло ни в какое сравнение с этюдом на ту же тему, опубликованным лишь три года спустя, и то за границей. Я имею в виду эссе о социалистическом реализме, вышедшее в 1959 г. в Париже под именем Абрама Терца и принадлежавшее А.Д. Синявскому. Вот это эссе, ныне широко известное, рядом с петелинским выступлением следовало бы считать апологией названного метода.

Следовало бы… однако… Спрашивается, почему А.Д. Синявского (Абрама Терца) как подхватили сразу, так по сию пору и носят на руках, а слово истинного смельчака критика, в самом деле первого и поистине во весь голос сказавшего, что такое социалистический реализм, забыто?

Да потому же, почему похоронную речь по советской литературе произносит анфан терибль (баловень) советского режима, произносит в порядке дерзкого откровения, между тем даже в редакционном врезе не упомянуты те, кто по меньшей мере пятнадцать лет тому говорил (понятно, без эпатажа) о тех же проблемах».

В спор с Д. Урновым пока не вступаю, есть в статье вместе с интересными, свежими мыслями и торопливые, непродуманные. Сразу обращаю внимание на статью Я. Гордина, помещенную тут же, во второй половине газетной полосы. Статья интересная, остро полемически направленная против главного редактора теоретического журнала «Вопросы литературы» Д. Урнова, который «столь безоговорочно доверяет устной традиции, что забывает о таком понятии, как критика источника»: «..Установка Д. Урнова на устную традицию приводит к серьезным недоразумениям. Вот он объясняет, что первым и самым радикальным борцом против соцреализма был Виктор Петелин, выступивший в 1956 году с докладом на эту тему. А «эссе, ныне широко известное, рядом с петелинским выступлением следовало бы считать апологией названного метода. Следовало бы… однако… Спрашивается, почему А.Д. Синявского (Абрама Терца) как подхватили сразу, так по сию пору и носят на руках, а слово истинного смельчака критика, в самом деле первого и поистине во весь голос сказавшего, что такое социалистический реализм, забыто?»

Ну если главному редактору теоретического журнала это непонятно, попробую, как могу, объяснить. Дело в том, что Синявский (Абрам Терц) опубликовал свою точку зрения, а Петелин этого не сделал. Поэтому мнение Синявского стало фактом литературного и общественного процесса, а устное выступление Петелина осталось фактом внутренней жизни филологического факультета МГУ. И опираться в оценках на воспоминания Д. Урнова – тридцатипятилетней давности! – я бы лично не рискнул. И еще один штришок: робкого Синявского за его точку зрения «как подхватили сразу», так и понесли в мордовский лагерь, а смельчак критик Петелин невозбранно продолжал свою плодотворную литературную деятельность и основ больше не потрясал. Я заговорил обо всем этом только потому, что оба критика, вряд ли того желая, пафосом и методом существенно подкрепили позицию инициатора дискуссии…»

Прочитал эти две статьи, и память унесла меня в те далекие и такие близкие годы…

Прошу простить меня за столь длинную цитату, притом что то мое выступление Д. Урнов представляет в столь радужном свете, что и неловко его цитировать. Так, во всяком случае, может показаться читателю, не знающему, естественно, всех обстоятельств, которые сопутствовали этому выступлению.

Прежде всего меня поразило, что, оказывается, выбирал меня в качестве докладчика деканат; оказывается, меня выбрали студенты четвертого курса в качестве докладчика просто потому, что я могу высказать то, что думали студенты четвертого курса (они, дескать, стремились «найти оратора, способного отстоять наши позиции»). Но деканат меня не «отбирал», о позиции студентов четвертого курса («наши позиции») не имел никакого представления.

Ничуть не сомневаюсь, что все это Д. Урнов, умный, талантливый ученый и писатель, обаятельный человек, писал от чистого сердца, надеясь отметить этот эпизод и «похвалить» давнего оратора, выступившего в Коммунистической (в прошлом – Богословской, ныне – Академической) аудитории. Но память, память, как ты порой подводишь нас, да, в сущности, и всех, кто берется что-то давнее вспоминать. Так и в этом случае… И мне горько и обидно читать эту статью. Ну хорошо, хоть вспомнил…

А на самом деле все было просто… Прошел XX съезд КПСС, нам прочитали закрытый доклад Хрущева, ошеломивший нас. Закипели бурные дискуссии, особенно страстными споры были в Ленинской (Румянцевской) библиотеке. Я только что закончил диссертацию, сдал на перепечатку, вроде бы освободился от давившего меня груза и полностью окунулся в омут этих споров, которые втягивали, и втягивали, и не было этому конца…

Память прихотлива, почти всегда отбирая из прошлого только то, что выгодно сегодня. Эти отнюдь не новые мысли приходят мне при чтении статьи Д. Урнова. Конечно, повторяю, любой на моем месте был бы благодарен столь авторитетному в литературных кругах ученому, что вспомнил мое нашумевшее в то время выступление.

Действительно, в начале декабря (память, память, как ты прихотлива!) 1956 года я «сокрушал» литературу социалистического реализма, нанося, как мне тогда казалось, жесточайшие удары по самой теории и методу социалистического реализма, приводил цитаты из книг Л.И. Тимофеева, непререкаемого в то время авторитета в этой области и вообще теории литературы, из докладов Жданова 1934 и 1946 годов, из учебников, монографий. Все многочисленные историки литературы и ее теоретики, а за восемь лет учебы на факультете я прочитал великое множество их книг, чаще всего цитировали одно из основных положений Устава советских писателей: «Социалистический реализм, являясь основным методом художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».

Конечно, в уставе говорилось и о том, что советские писатели должны руководствоваться коммунистическим мировоззрением, держать «тесную и непосредственную связь… с актуальными вопросами политики партии и советской власти», включиться «в активное социалистическое строительство» и пр. и пр.

Ну, это ладно, не так уж меня и трогало то время, а вот тезис, что советские писатели при создании образов должны отбирать «лучшие чувства и качества советского человека, раскрывая перед ним завтрашний его день», меня глубоко озадачил.

Все ученые, критики чуть ли не в один голос утверждали, что у метода социалистического реализма есть великие преимущества перед методом критического реализма, «мы должны показать нашего человека в то же время правдиво и показать таким, каким он должен быть, осветить его завтрашний день» (А. Фадеев): «Это не только не умаляет силы реализма, а это и есть подлинный реализм. Жизнь надо брать в ее революционном развитии. Приведу пример из области природы. Яблоко, выращенное в саду, особенно в таком саду, как сад Мичурина, – это яблоко такое, «как оно есть», и одновременно такое, «каким оно должно быть». Это яблоко больше выражает сущность яблока, чем дикий лесной плод. Так и социалистический реализм» (Фадеев А. Задачи литературной теории и критики // В сб.: Проблемы социалистического реализма. М., 1948. С. 12). И это все объявлялось преимуществами социалистического реализма перед другими творческими методами, новым его качеством.

Или вот еще одно высказывание А. Фадеева: «Старому русскому реализму тоже присущи были свои слабости. Главная слабость или, вернее, главная беда его состояла в том, что и он не мог изобразить того положительного героя, который в реальной исторической действительности являлся ее завтрашним днем.

Какие счастливцы мы, художники советского, социалистического общества, когда в нашей действительности реально существует новый, советский человек, носитель самой передовой, всечеловеческой морали! Впервые из-под пера художника возник герой литературы, который является подлинным героем жизни, творцом и созидателем коммунистического общества.

Именно благодаря этому обстоятельству наш социалистический реализм представляет собой полный органический синтез реализма с революционной романтикой. Это совершенно новый реализм. Он открывает новую главу в художественном развитии человечества» (Там же. С. 33).

Мы учились в то время по учебникам Л.И. Тимофеева, непререкаемого авторитета в области теории литературы. На третьем курсе я написал курсовую работу на тему: «Изображение жизни в революционном развитии как основополагающий принцип социалистического реализма», научный руководитель профессор А.Н. Соколов на обсуждении доклада высказал свои замечания, высоко оценив добросовестность докладчика. На четвертом курсе я написал работу на тему: «Дело Артамоновых» A.M. Горького как произведение социалистического реализма» (семинар Е.И. Ковальчик). Так что проблемы социалистического реализма мне были знакомы не понаслышке. Не помню, какую чепуху я написал на третьем курсе, работа не сохранилась, но на четвертом курсе мне с трудом удавалось свести, как говорится, концы с концами: «Дело Артамоновых» никак не укладывалось в прокрустово ложе социалистического реализма, как я ни старался. И вот этот процесс «укладывания» мне не понравился в творческой работе, породив в душе сомнения и противоречия…

Эти сомнения, противоречия, наблюдения, мысли и чувства, связанные с профессией и общественной жизнью, какою я жил, широким половодьем хлынули после XX съезда. Я выступал в курилке Ленинской библиотеки, на вернисажах, в аудиториях факультета, во Дворце культуры на Ленинских горах… С горячим пылом молодости я говорил то, что думал, а мои более опытные в житейских делах друзья и товарищи приходили в ужас, оглядываясь по сторонам.

Одно из таких горячих выступлений услышал Боря Бугров, председатель НСО (научно-студенческое общество) четвертого курса филологического факультета МГУ, слушал внимательно, даже чуть-чуть склонив голову в сторону от, казалось, удовольствия и согласия (только потом я узнал, что это свойство его физического сложения). Да и потом мы не раз встречались, слушая спецкурс Сергея Михайловича Бонди, обменивались мнениями о только что услышанном: Бонди не отрицал социалистического реализма, но говорил об этом скупо, бегло, больше уделяя внимание жизни и творчеству Пушкина, Блока, Льва Толстого…

Борис Бугров и предложил мне сделать доклад «О художественном методе» на заседании НСО четвертого курса нашего факультета. Два месяца – октябрь и ноябрь 1956 года – я готовился к докладу, написал, подобрал цитаты… Встречаясь с друзьями, товарищами, коллегами по аспирантуре, я по своему темпераменту и душевной неиспорченности щедро делился своими мыслями и соображениями. Почти все соглашались со мной, поддерживали основной тезис: социалистический реализм как разновидность художественного метода вреден, принес литературе, искусству вообще, непоправимый ущерб. Вспоминаю, как однажды, случайно в метро, кажется на станции «Маяковская», столкнулся с Петром Палиевским, и мы долго рассуждали о современном состоянии литературы, дружно осуждая принципы социалистического реализма. Это поддерживало и окрыляло: значит, я на правильном пути, нужно только убедительно и толково изложить то, что вошло в душу моего поколения.

Все было проще, как всегда, и сложней, чем это представил в своей статье Дмитрий Урнов: я никогда не был игрушкой в чьих-то руках, не признаю и не терплю «кукловодов», а ведь именно эту нелепость высказал почтенный мой коллега в своих воспоминаниях: «мы подобрали», «деканат показал», «он озвучил то, что мы думали» и пр. и пр.