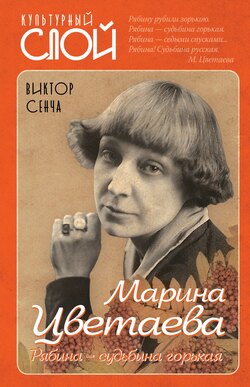

Читать книгу Марина Цветаева. Рябина – судьбина горькая - Виктор Сенча - Страница 5

Глава I

Оглавление…Крепко тесное объятье.

Время – кожа, а не платье.

Глубока его печать.

Словно с пальцев отпечатки,

С нас – черты его и складки,

Приглядевшись, можно взять.

А. Кушнер

Да, я, пожалуй, странный человек,

Другим – на диво!

Быть, несмотря на наш двадцатый век,

Такой счастливой!..

Марина Цветаева

…Давно замечено: чем щедрее судьба в начале жизненного пути, тем скуднее далее. И даже тот, кто ощутил эту щедрость хотя бы вскользь, позже будет расплачиваться сполна! А уж если привалит «всё и сразу», пиши пропало. Марине Ивановне выпало последнее. Только ещё хуже – она родилась поэтессой.

Если вы неисправимый прагматик, не готовый поверить в существование таинственного Зазеркалья, уверяю: есть повод усомниться. Загадка всегда в одном – увидеть вход в загадочный мир и обнаружить ту завесу, отделяющую явь от желанных видений. А всё тайное, как известно, рядом, почти на виду. Но то Зазеркалье, о котором мне хотелось бы рассказать, ещё ближе, чем может показаться: в Москве, в Борисоглебском переулке.

Детство и юность Марины Цветаевой прошли в тихом Трёхпрудном переулке, по соседству с многолюдным Арбатом[1]. Там-то, в Трёхпрудном, появились и её первые стихи – подростковые, как их называла сама Марина, или «первоцвет». У этого ребёнка с раннего детства проявился дар загонять непослушные слова в правильные рифмы. Хотя, по правде, для Марины не существовало «непослушных» словец – каждое находило подобающее ему место в сложной цепочке журчащей рифмы. А жизнь вблизи волшебного Арбата, нарядной Пречистенки и вельможной Никитской, дышавшая особым, старинно-московским духом, придавала стихам юной поэтессы зрелый шарм и законченность:

Засыхали в небе изумpудном

Капли звёзд – и пели петухи.

Это было в доме стаpом, доме – чудном…

Чудный дом, наш дивный дом в Тpехпpудном —

Пpевpатившийся тепеpь в стихи.

Она даже не мечтала о Славе – та сама, благосклонно склонившись, однажды погладила юное дарование по темени. «Первоцвет» явился «младенческими» шажками большого пути. Когда большинство её сверстниц лишь пробовали себя в любовных виршах, Марина Цветаева уже держала в руках свой первый поэтический сборник – «Вечерний альбом». На дворе стоял 1910 год…

С появлением «Вечернего альбома» родился Поэт. Сильный, уверенный в себе и неимоверно талантливый. По крайней мере, именно так вскоре заговорила о Цветаевой богемная Москва. Всё это, конечно, сильно щекотало юношеское тщеславие, хотя сама Цветаева считала, что истинная Слава ждёт её впереди. Да и вообще, всё лучшее, была уверена Марина, судьба ей уготовила чуть позже. И первое время так и казалось.

Но едва счастливая юность стала перекатываться в пору зрелости, появились первые потери. Сначала умерла мать, а через некоторое время – и отец. Проводить в последний путь Ивана Владимировича собралась чуть ли не вся Москва: Цветаев оставил городу и России уникальный Музей изящных (изобразительных) искусств, ставший настоящей сокровищницей мирового искусства.

В промежутке между этими двумя утратами Марина встретит Первую Любовь. Кто был тот её сердечный избранник, сегодня уже не так важно. Важнее другое: именно в те дни юная поэтесса совершила первую попытку самоубийства. Находясь в театре (шёл спектакль «Орлёнок» по пьесе Ростана), она поднесла к сердцу заряженный револьвер и нажала на курок. В тот раз от смерти спасла осечка.

Через четверть века под рукой, вместо пистолета, будет верёвка, услужливо подаренная Пастернаком. Смертельный узел окажется безжалостным…

* * *

…Самое главное для Цветаевой начнётся в Коктебеле, на даче Волошина. Марина собирала на берегу морские камешки, а какой-то юноша, «с поразительными, огромными, в пол-лица глазами», бросился ей помогать.

«…Марина загадала: если он найдёт и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж, – вспоминала позже дочь Цветаевой Ариадна. – Конечно, сердолик этот он нашёл тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от её зелёных, – и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещённый, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день…»[2]

Так познакомились эти двое, восемнадцатилетняя поэтесса и семнадцатилетний гимназист. Там же, в Крыму, родилась Большая Любовь. Отныне им предстояло пройти вместе через всю жизнь. Был май 1911 года…

Однако имелись кое-какие нюансы. (Ох уж эти извечные нюансы!) Узнав о романе дочери, Иван Владимирович такое увлечение не только не одобрил, но даже не смог скрыть своего возмущения! И на то были свои причины. Мать Сергея, Елизавета Петровна Дурново, и его отец, Яков Константинович Эфрон (Калманович), как оказалось, оба были революционерами-эсерами, вышедшими из народовольцев. Причём за год до их встречи Елизавета Петровна неожиданно для всех покончила с собой, не сумев пережить самоубийство своего младшего четырнадцатилетнего сына. Ну и в придачу ко всему Сергей страдал активной формой туберкулёза. Что и говорить, не самый удачный выбор для дочери член-корреспондента Петербургской академии наук и профессора Московского университета.

Несмотря на то что отец пригрозил Марине в случае её выхода замуж за Эфрона бойкотировать свадьбу, страстному влечению дочери уже ничто не могло помешать. Так жадно дышать способна разве что истосковавшаяся по дождю высохшая трава: умерших матерей обоим заменила Любовь. Позже «цветаеведы» в один голос будут заявлять, что в душе Марины в те дни ярко проявилась потребность о ком-то заботиться и опекать, в чём как раз и нуждался Сергей. Быть может, так оно и было, ведь их союз креп день ото дня.

После Коктебеля они неразлучны. Из Крыма на два месяца уезжают в Уфу, где в отдалённом посёлке со странным названием Усть-Ивановский завод юные влюблённые пытаются излечить туберкулёз кумысом. Марина буквально запаивала Сергея сливками, уверяя, что целебен не только кумыс, но и две бутылки сливок в день! Он был не против, только по-прежнему оставался бледен и худ, как щепка. В промежутках между целебными «откармливаниями» в совершенстве владевшая французским и немецким Цветаева занимается с возлюбленным иностранными языками (ему ещё предстоит закончить гимназию).

В Москву они вернутся в сентябре. Марина и Сергей ещё не муж и жена, но не мыслят жизни друг без друга. Воспользовавшись тем, что Иван Владимирович выехал за границу, влюблённые снимут в Сивцевом Вражке просторную квартиру, устроив там уютное любовное гнёздышко. Правда, вскоре к ним подселится одна из сестёр Сергея – больная Лиля. Но это ничуть не помешает им наслаждаться «взрослой» жизнью и временной свободой.

В этот период у них постоянно толкутся какие-то гости, играет граммофон, ведутся долгие громкие разговоры. К весёлой квартирке, куда слетаются всякого рода повесы, быстро приклеивается прозвище «обормотник». Красивая жизнь тут же начинает сказываться своей «обормотной» стороной: Сергей запустил учёбу и покинул стены гимназии. Действительно, зачем учиться, когда они с возлюбленной окончательно решили пожениться? (Как тут не вспомнить фонвизинское «Не хочу учиться – хочу жениться»?)

Но разлука с гимназией волнует парочку меньше всего. Больше досаждают родственники. Не только Иван Владимирович не одобряет их отношений – близкие Эфрона тоже ворчат. Они считают, что избранница Сергея слишком избалована и «абсолютно не пригодна для брака». Больше удивил Макс Волошин, который в ответ на приглашение на свадебное торжество прислал этакое соболезнование, где начертал, что оба они «слишком настоящие для такой лживой формы отношений, как брак». Спасибо, Макс, удружил…

Как бы то ни было, 27 января 1912 года состоялось венчание. Молодые на седьмом небе от счастья! Обручальные кольца с выгравированными с внутренних сторон именами «Марина» и«Сергей» навсегда связали их судьбы. Им казалось, что мир распластался у ног! Когда кто-то из родных поинтересуется, как и на что они собираются жить, Сергей легкомысленно ответит:

– Будем зарабатывать. Марина – стихами, она самая великая поэтесса в мире! А я – прозой…

Бедняги, они совсем не догадывались, что в этом мире под луной одними стихами и прозой – увы, не прожить.

Пока же всё шло гладко. Вскоре вышел сборник стихов Цветаевой «Волшебный фонарь» и книга прозы Эфрона «Детство». Но уже в «Фонаре» просачиваются первые пророческие строки:

Ждут нас пыльные дороги,

Шалаши на час

И звериные берлоги

И старинные чертоги…

Милый, милый, мы, как боги:

Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,

Всё зовя своим.

В шалаше, где чинят сети,

На сияющем паркете…

Милый, милый, мы, как дети:

Целый мир двоим!

Очень скоро их жизнь превратится в сплошные «пыльные дороги» и «шалаши на час». Тяжёлое, выходит, было цветаевское слово – пророческое…

Однако тогда, в благодатном 1912-м, до «звериных берлог» и «старинных чертогов» было ещё далеко. Молодожёны переселяются в тот самый дом № 6 в Борисоглебском переулке, вблизи от Собачьей площадки, ставший позже знаменитым. Именно там, в «колодце уюта и волшебства», супруги арендуют квартиру под номером три, где Марине Цветаевой суждено будет прожить целых восемь лет (с 1914 по 1922 гг.).

Там же, в Борисоглебском, Марина и Сергей проведут первые годы своего безоблачного семейного счастья и познают самые горькие разочарования. Плюс две революции, Гражданская война, большевистская разруха и «красный террор».

Но всё это будет потом. А сейчас эти двое по-прежнему счастливы. Сберкнижки, оставленные им умершими матерями, позволяли вести безбедную и, можно сказать, безмятежную жизнь. Сытая довоенная Москва одаривает их счастьем взаимной любви, укрыв до поры до времени изнанку бытия в лице прислуги, кухарки, няни. Лишь Любовь, Стихи и Муза.

* * *

Всё это можно ощутить, взглянув в старинное цветаевское Зеркало. Он до сих пор там, этот завораживающий лицедей, приглашающий любопытных взглянуть в мутноватую поволоку своего стекла. Внимательно вглядитесь в него, и вас непременно закружит… Зазеркалье.

Что это? Да-да, чей-то смех… А вот и рифмы; и остроумный каламбур – конечно, Маринин. Она счастлива и потому так успешна в творчестве: из-под пера поэтессы выпархивают стихи один лучше другого. Всмотритесь, вот в зеркальном блике знакомый образ с тёмными, густыми волосами; вот юноша с выпирающими скулами и глазами «в пол-лица»; смешливое лицо Аси… Чрезмерно серьёзный взгляд Тихона Чурилина, после которого Осип Мандельштам выглядит просто мальчишкой-гимназистом. И дива с глубокими, неулыбчивыми глазами: Софья Парнок. Слепок страсти и порока в одном лице… Старый приятель отца… Соседка… Знакомый доктор… Все промелькнули в цветаевском Зеркале – по крайней мере те, кто обожал Хозяйку и был обожаем ею.

Но где опять Марина? Она почти не покидает свой «капитанский мостик», расположившийся в череде квартирных переходов аккурат над и напротив входной лестницы. Сквозь огромный «иллюминатор» Марина первой видит каждого входящего. После краткого приветствия и вздохов, разговоров, чая и кофе наступает… «час капитана»: в зале звучат бессмертные цветаевские строки, пока ещё звенящие непередаваемым личным счастьем:

Да, я, пожалуй, странный человек,

Другим – на диво!

Быть, несмотря на наш двадцатый век,

Такой счастливой!..

Однажды в семейном зеркале появится ещё одно лицо, вернее – личико. Это родившаяся в сентябре 1912-го дочь Ариадна.

Осенью 1913 года Цветаева и Эфрон отправляются в Коктебель, к Волошину. Планов – громадьё! Главное, насели они на Макса, тот должен помочь сдать Сергею экзамены в мужскую гимназию в Феодосии (именно её когда-то давным-давно закончил хозяин дома, у которого там остались старые связи).

Но всё не заладилось с самого начала. В августе умирает Иван Владимирович Цветаев, бывший для молодожёнов надёжной опорой и хорошим советчиком в житейских премудростях. Вскоре после этого Сергей оказывается на операционном столе: острый аппендицит. И без того слабый здоровьем, он тяжело переносит операцию; однако благодаря ухаживаниям Марины быстро идёт на поправку.

Тем не менее – обошлось: и с благополучным выздоровлением, и с аттестатом, который был-таки получен. Правда, с одними тройками; но для него случившееся оказалось поистине героическим актом: аттестат открывал дорогу для поступления в университет. И через год эта дорога будет проторена: Сергей Эфрон станет студентом историко-филологического факультета Московского университета.

Весной 1915 года в цветаевском зеркале новый образ – некоего военного в щегольской фуражке. Зазеркалье подсказывает: этот доброволец 187-го санитарного поезда не кто иной, как Сергей Эфрон. Всё с тем же грустно-исхудавшим лицом и «глазами в пол-лица». Он рвётся на фронт, но всё никак не получается; после чего, разочарованный, как-то сникает и тихо возвращается в университетские стены. Одновременно устраивается на работу – актёром Камерного театра.

А что же Марина? Она пишет, и неплохо. Но как это часто бывает с творческими натурами, её внезапно закружило в вихрях кратковременных романов: Парнок, Мандельштам, Чурилин… Ну да, почти все те, кто многократно успел промелькнуть в Зеркале. «Цветаеведы» утверждают, что для этой женщины важней всего была душа, а не плоть. И всё же в мирских делах любовного порядка душа и плоть обычно шествуют в обнимку. Постепенно, почти незаметно, в крепком доселе семейном фундаменте появляются первые трещинки разлада.

В 1917 году, окончив второй курс университета, Сергей оказывается в 1-й Петергофской школе прапорщиков. 17-го февраля Эфрон будет зачислен юнкером во 2-ю роту, а через десять дней… Через десять дней начнётся Февральская революция.

Из-под пера Цветаевой тут же появляются бессмертные строки:

Из строгого, стройного храма

Ты вышла на визг площадей…

– Свобода! – Прекрасная Дама

Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, —

Обедня ещё впереди!

– Свобода! – Гулящая девка

На шалой солдатской груди!

Согласитесь, никто из поэтов так точно не изобразил революционную Свободу, как это сделала Марина Цветаева. Да уж, иметь дело с «гулящей девкой» – самое, пожалуй, распоследнее дело. Правда, не для сутенёров, коих к тому времени накопилось вполне достаточно. К осени 1917 года из последних остались самые хваткие – те, кто устроил Октябрьский переворот. Большевики, словом.

В связи с военным временем курс обучения Сергей Эфрон проходит в считанные месяцы и вскоре оказывается не на фронте, а… в Москве, в качестве младшего офицера 10-й роты 56-го запасного пехотного полка. Судьба будто берегла этого взрослого мальчика от фронта, чтобы в будущем бросить в жаркое горнило Гражданской войны. А сейчас он дежурит в Кремле и занимается муштрой новобранцев.

«…Пехота не по моим силам… От одного обучения солдат устаю – устаю до тошноты и головокружения»[3], - напишет он Волошину.

Всё это, как покажет время, будут лишь «цветочки». Война и революция всегда не ко времени. В апреле 1917-го в семье Цветаевой и Эфрона появится вторая дочь. Ребёнка назовут Ириной.

Впереди был Октябрьский переворот…

* * *

Как и следовало ожидать, в дни московских боёв унтер-офицер Эфрон явился в Александровское училище, где находился оперативный антибольшевистский штаб. А потом была оборона этого училища, кровавая…

Повезло и тут. Два унтера (Эфрон и его товарищ Гольцев), достав по случаю у каптенармуса полушубки, надели солдатские сапоги, на головы – вшивые папахи, – и под видом солдат ужом выскользнули из смертельного оцепления. Появление Сергея в Борисоглебском переулке было воспринято как чудо. Следует отдать должное Марине, которая тут же увезла мужа в спасительный Коктебель.

Они прожили тихо и уединённо три коротких недели (дети остались в Москве, с сестрой Эфрона, Верой). Потом Марина вернётся к дочкам, а Сергей пополнит ряды Добровольческой армии, формируемой в Новочеркасске.

Они ещё встретятся, но всего лишь на несколько дней. Зимой 1917-го Эфрона отправят в Москву с тайной миссией, суть которой сводилась к тому, чтобы с его помощью сформировать московский белогвардейский полк. Задача оказалась не из простых, хотя была и другая – добыть (опять же для полка) где-либо деньги. И Эфрон с задачей (речь о деньгах) блестяще справится!

А вот в делах семейных всё было не так гладко. Во-первых, чёртовы большевики, национализировавшие все частные банки, лишили его семью средств к существованию. И как теперь Марине придётся жить с двумя крошками, он даже не представлял. А во-вторых, жена вновь закрутила роман. На этот раз – с актёром Юрием Завадским.

Узнав об очередной измене, Эфрон кипит от ярости. «Я тебе не пишу о московской жизни М‹арины›, – жалуется он Волошину. – Не хочу об этом писать. Скажу только, что в день моего отъезда (ты знаешь, на что я ехал) после моего кратковременного пребывания в Москве, когда я на всё смотрел „последними глазами“, М‹арина› делила время между мной и другим, к‹отор›ого сейчас называет со смехом дураком и негодяем»[4].

Но роман с другим, кажется, лишь добавляет масла в огонь творческого экстаза поэтессы. Эфрон ещё в Москве, но уже родилось самое первое стихотворение из её будущего великолепного сборника «Лебединый стан»; стихи посвящены солдатам и офицерам Белой гвардии:

…На кортике своём: Марина —

Ты начертал, встав за Отчизну.

Была я первой и единой

В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый

В аду солдатского вагона.

Я волосы гоню по ветру,

Я в ларчике храню погоны.

Сборник станет, по сути, гимном всему Белому движению. В нём восхвалялась битва Добра (белые) со Злом (большевики); белогвардейские же штыки назывались не иначе, как«чёрные гвозди в рёбра Антихристу».

В зеркале в Борисоглебском переулке в те дни решительное лицо женщины, чей муж, белогвардейский офицер, отстаивает Отчизну от большевистской заразы. В эти дни Марина собрана как никогда и полна неподдельной гордости за себя и своего мужа – одного из «белых лебедей» из её «Лебединой стаи». Что ей голод! Что ей холод и прочие тяготы, если ему там, под пулями, намного страшней. И пусть её строки, шепчет Марина, помогут всем им выстоять под ударами красных. И пусть защитники знают и верят, что в своей великой борьбе они совсем не одиноки и что их матери, жёны и сёстры мысленно с ними в холодных окопах:

…Есть в стане моём – офицерская прямость,

Есть в рёбрах моих – офицерская честь.

На всякую муку иду не упрямясь.

Терпенье солдатское есть!..

И так моё сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром

Скрежещет – корми-не корми! —

Как будто сама я была офицером

В Октябрьские смертные дни.

А Эфрону и впрямь нелегко. В феврале 1918-го он вместе с Добровольческой армией совершает знаменитый «Ледяной поход» из Ростова в Екатеринодар.

Из письма к Волошину: «…Не осталось и одной десятой тех, с кем я вышел из Ростова… Нахожусь в растерзанном состоянии…»

Тем не менее лето Сергей проведёт в Коктебеле, снова у того же Волошина. Но это окажется небольшой передышкой перед новыми испытаниями. В декабре 1918-го Эфрон уже офицер легендарного Марковского полка.

«Обучаю красноармейцев (пленных, конечно) пулемётному делу, – пишет Сергей Волошину. – Эта работа – отдых по сравнению с тем, что было до неё. После последнего нашего свидания я сразу попал в полосу очень тяжёлых боёв… Часто кавалерия противника бывала у нас в тылу, и нам приходилось очень туго. Но, несмотря на громадные потери и трудности, свою задачу мы выполнили… Всё дело было в том, у кого – у нас или у противника – окажется больше „святого упорства“. „Святого упорства“ оказалось больше у нас»[5].

Чуть позже Эфрон припишет карандашом: «За это время многое изменилось. Мы переправились на правый берег Днепра. Идут упорные кровопролитные бои. Очевидно, поляки заключили перемирие, ибо на нашем фронте появляются всё новые и новые части. И всё больше коммунисты, курсанты и красные добровольцы. Опять много убитых офицеров…

Макс, милый, если ты хочешь как-нибудь облегчить мою жизнь, – постарайся узнать что-либо о Марине»[6].

Для ставшего «марковцем»[7] Эфрона жизненные пути-дорожки сузились до двух узеньких тропок: либо победить, либо умереть. Желательно – с честью…

* * *

А в цветаевском Зеркале теперь совсем другое Маринино лицо – лицо утомлённого жизнью человека; лицо матери, лишившейся ребёнка. Сергей Эфрон не зря, будто предчувствуя беду, интересовался у Волошина, живы ли дети. В ту новую зиму 1920 года выжили лишь сама Марина и Ариадна. А вот малютка Ирина умрёт от голода, в приюте. Бедная кроха, она даже не успеет осознать собственное бытие в этом оказавшемся слишком жестоком для неё мире.

«Молочница Дуня приходила к нам – с бидоном в руке и с мешком за спиной – с незапамятных времён и вплоть до тяжкой зимы 1919–1920 года, в которую просто исчезла, – вспоминала Ариадна. – Мы так никогда и не узнали, что с ней, жива ли она? В эту же зиму умерла моя младшая сестра Ирина – та, что пила молоко, – крутолобая, в буйных светлых локонах, сероглазая девочка, всё распевавшая „Маена, Маена моя!“ (Марина моя!), – и как-то даже естественным показалось, что пересохла и молочная струйка, питавшая её»[8].

Некоторые обвиняют Цветаеву в том, что она была плохой матерью и якобы младшую дочь даже не любила. Будем снисходительны: в годину суровых испытаний Гражданской войны не каждый мог продержаться с двумя малолетними детьми. Тем более – Поэт, чьи мысли и душа всегда больше там, нежели здесь. Будь эта женщина мешочницей, торговкой, да и просто бабой, ей бы наверняка удалось спасти младшенькую. Когда ребёнку требовалась кружка молока, мать умирала от желания записать очередную рифму. Она задохнулась бы без стихов, без тетради, без творческой тишины. Другое дело, что слишком высокой оказалась цена, выставленная Поэтом за своё творчество.

Да и без детей (обе дочери были временно отправлены в приют) Марине приходилось очень тяжело. В зимнюю стужу в ненасытную печку-буржуйку шло всё – шкафы из красного дерева, старинные стулья, кушетки, столы. Хозяйка сама их пилила, рубила и жгла. Печь пожирала даже книги, хотя – изредка: книги в этом доме считались высшей ценностью. Чтобы меньше топить (самый лучший подарок для неё в те дни – связка каких-нибудь дров, будь то дощечки или поленья: всё шло на ура), пришлось перебраться в одну маленькую кухню.

«Всё в доме, кроме души, замёрзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело», – напишет она.

В свечных отсветах зеркальное отражение выдаёт худое и бледное женское лицо. Именно таким с некоторых пор станет облик когда-то блистательной Марины. Вдовы, как однажды она назовёт себя.

Такой, измученной и уставшей, весной 1922 года Цветаева покинет этот дом. Начнётся новый, эмигрантский, период жизни русской поэтессы Марины Цветаевой. Пока ещё не великой; великой назовут её позже. Пока лишь – известной. Но иногда бывает достаточно и этого, чтобы жизнь оказалась согрета Фортуной. По крайней мере, она в это верила как никто…

* * *

Её биография вместила в себя всё – взлёты и падения, скитания, сильную нужду, потерю близких, любовь и предательство, надежду и отчаяние. Не ошибусь, если скажу, что горечи эмиграции, доставшейся Марине Цветаевой, хватило бы на сотню скитальцев. И эту, поистине, чашу цикуты она выпьет до дна, до самой капельки. Пока будет писать рука, а сердце – биться.

Итак, эмиграция.

Действующие лица: Марина Цветаева, её близкие, а также друзья и враги.

Декорация: тысячи лиц по разные стороны «баррикад», в той или иной мере причастных к трагической судьбе нашей героини.

Занавес…

1

Дом Цветаевых в Трёхпрудном переулке, № 8, представлявший из себя одноэтажное деревянное здание из 11 комнат с внутренним двориком, достался отцу Ивану Владимировичу Цветаеву как приданое его первой жены, дочери историка Д.И. Иловайского. Именно в нём Марина родилась и провела детство. В Первую мировую войну в доме Цветаевых устроили госпиталь, а в годы революции его растащили на дрова.

2

А.С. Эфрон «Неизвестная Цветаева. Воспоминания дочери». М., «Алгоритм», 2012 г., с. 46–47. (Далее – сокращённо: А. Эфрон «Неизвестная Цветаева».)

3

Л. Поликовская «Тайна гибели Марины Цветаевой». М., «Яуза: Эксмо», 2010 г., с. 56. (Далее – сокращённо: Л. Поликовская «Тайна гибели Марины Цветаевой».)

4

Там же, с. 68.

5

Там же, с. 78.

6

Там же, с. 78–79.

7

«Марковцы» – военнослужащие войсковых частей Добровольческой армии, подшефные одного из основоположников Белого движения на Юге России Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Маркова. Первая Марковская часть (1-й Офицерский генерала Маркова полк) была образована в ноябре 1917 года в Новочеркасске. Марковцы – участники Первого Кубанского («Ледяного») похода. В июне 1918 года, в начале Второго Кубанского похода, генерал Марков был смертельно ранен осколками гранаты. В декабре 1919 года реорганизованная Марковская дивизия почти полностью погибла при отступлении от Харькова перед превосходящими силами красных. Чёрные погоны марковских частей полностью повторяли погоны ударных частей Российской императорской армии 1917 года и символизировали Смерть и готовность умереть за Россию; а белая тулья фуражки означала Чистоту и Воскресение Родины.

8

А. Эфрон «Неизвестная Цветаева». С. 79.