Читать книгу Тень победы - Виктор Суворов - Страница 3

Глава 1

Причислить к лику святых

ОглавлениеМесто «маршала Победы» Жукова, начавшего военную карьеру с дезертирства, дошедшего до мародерства, окончившего смертельными опытами над людьми, не на коне перед Историческим музеем, а на скамье подсудимых на суде истории.

Эдуард Васильевич Харитонов. Известный Жуков. Журнал «Военно-исторический архив». № 3 (99). Март 2008 года

1

Под самый закат своей истории Советский Союз остался без героев. Выяснилось, что вожди Советского Союза, все без исключения, были преступниками и негодяями.

Если спуститься с заоблачных кремлевских высот и приглядеться к скромным героям, на которых должен был равняться народ, то и тут героизм поблек под напором неопровержимых фактов.

Возьмем легендарный бой у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года. С нашей стороны – 28 солдат 4-й роты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Солдаты вооружены винтовками, гранатами и бутылками с зажигательной смесью. У них – ни танков, ни артиллерии. А у немцев – 54 танка. Действия немецких танков поддерживают два десятка минометных и артиллерийских батарей.

Перед боем политрук Диев произнес слова, которые облетели всю страну: «Велика Россия, а отступать некуда, – позади Москва!» Герои-панфиловцы уничтожили множество танков, погибли все до одного, но врага к Москве не пропустили. Командующий Западным фронтом генерал армии Г. К. Жуков ходатайствовал о награждении героев, и указом Президиума Верховного Совета СССР каждому из двадцати восьми было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза…

На этом подвиге мы все воспитаны.

Однако были неясности. Они возникли еще в 1941 году. 27 ноября 1941 года газета «Красная звезда» сообщила, что во главе 28 героев стоял политрук Диев. В той же газете 22 января 1942 года сообщалось, что во главе группы героев стоял политрук Клочков. Попытки объединить двух героев в одном образе привели к обратному результату. Герои множились. В советскую историографию он вошел в четырех вариантах: Диев, Клочков, Клочков-Диев и Диев-Клочков.

Возникал вопрос: если все погибли, то откуда нам стали известны слова героического политрука?

Были и другие накладки, куда более удивительные.

После войны этим эпизодом занялась военная прокуратура. Всплыли подробности воистину фантастические. Прежде всего: позади Москва, но отступать все еще было куда. 1075-й стрелковый полк в том бою был выбит со своего рубежа. За это командир и комиссар полка были сняты с должностей.

Еще момент. Если 4-я рота 2-го батальона полегла полностью, но врага не пропустила, если перед траншеями 2-го батальона десятками горят немецкие танки, то командир батальона майор Решетников был обязан об этом доложить. Но он почему-то не доложил. Возможно, горящих немецких танков не приметил. Ничего о героизме роты не докладывал ни командир 1075-го стрелкового полка полковник И. В. Копров, ни командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор И. В. Панфилов, ни командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский. Интересно, что и немцы об этом бое тоже ничего не знали. Вот и возник вопрос: если никто из фронтовых командиров не докладывал о подвиге, как же о нем узнали в Москве?

О подвиге первой сообщила центральная военная газета «Красная звезда». Литературный секретарь «Красной звезды» А. Ю. Кривицкий описал героический бой как очевидец. Но был ли он очевидцем? В военной прокуратуре ему вежливо задали вопрос: был ли он 16 ноября 1941 года в районе разъезда Дубосеково? Выяснилось: в районе боя означенный товарищ не был. Если бы был, то из этого ада живым бы не вышел. На допросе он признал, что в ноябре 1941 года из Москвы не выезжал. О подвиге ему стало известно со слов корреспондента В. Коротеева, который был в войсках. Правда, Коротеев в направлении переднего края дальше штаба 16-й армии двигаться не рискнул. Именно там, на задворках штаба, бравый военный корреспондент подхватил слух о совершенном подвиге и, как сорока на хвосте, принес новость в родную редакцию.

Следствие установило, как возникла легенда о подвиге 28 панфиловцев. Было это так. Главный редактор «Красной звезды» Д. Ортенберг спросил сочинителя Коротеева о том, сколько в героической роте было людей. Коротеев ответил: человек тридцать-сорок. Решили: пусть их будет тридцать. Но не могли же они все как один быть героями? Не могли. Бывают у нас и отрицательные примеры. И Верховный главнокомандующий товарищ Сталин в приказе № 308 от 18 сентября 1941 года требовал «железной рукой обуздывать трусов и паникеров». Значит, так: перед боем двое подняли руки и побежали сдаваться. Наши их, понятно, тут же расстреляли. Так сказать, железной рукой обуздали. Сколько, следовательно, бойцов осталось? Правильно, двадцать восемь. Потом Ортенберг, подумав, решил, что два предателя – много, и потому количество предателей сократил на одного человека. А героев так и осталось двадцать восемь.

А сколько же было немецких танков? Допустим, по два танка на каждого героя. Значит, танков было 56. Главный редактор, еще подумав, сократил это количество на два танка. Ему показалось, что так история будет выглядеть более достоверной. По прошествии десятилетий число уничтоженных танков сократили до 18. Тут тоже чистая математика: просто 54 разделили на 3. Если бы наши славные инженеры человеческих душ и дальше так же смело делили и отнимали, то в конечном итоге могли бы вплотную приблизиться к правде.

Во время следствия выплывало такое, о чем вспоминать было неудобно. Потому военная прокуратура шума не поднимала. Сочинителей можно было бы покарать. Можно было и главному редактору дать по шее. Но подвиг панфиловцев уже вписан в энциклопедии и учебники, уже высечен в граните, уже чеканными буквами вписан в историю войны как один из самых ярких ее эпизодов. Кроме того, в эту историю оказался замешан Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Сочинители перестарались? Ничего страшного. Вся история Советского Союза в то время была выдуманной. Но если бы не Жуков, то подвиг 28 панфиловцев так и остался бы легендой, вроде ходивших в народе во время Первой мировой войны рассказов об удивительных деяниях казака Козьмы Крючкова, напоминавших истории о похождениях барона Мюнхгаузена. Говорили, что Козьма Крючков на одну пику по семь германцев насаживал.

Ничего плохого в таких историях нет. Вот написал же Александр Твардовский поэму о том, как русский солдат Василий Тёркин вышел утром в поле и увидел, что прет на него тысяча немецких танков! Тёркин, понятное дело, не растерялся… За веселый треп любили фронтовики Твардовского и выдуманного им солдата Василия Тёркина, который выходил победителем из любых переделок. Все понимали: это вымысел, шутка веселая. Но Жуков историю о 28 панфиловцах, которая так и осталась бы заурядной фронтовой байкой или газетной «уткой», распространявшейся с молчаливого согласия комиссаров для поднятия боевого духа, возвел в ранг реального события. Это он при каждом случае так бахвалился: где я, там и победа! Любое немецкое наступление захлебывается там, где я появляюсь! Под моим командованием умирают, но не сдаются!

В конце 1941 – начале 1942 года кто-то из подчиненных прочитал в газетах рассказ о фантастическом подвиге 28 панфиловцев и доложил Жукову. Жуков потребовал составить список погибших, тех, кто мог бы быть в том легендарном бою, и представил их к награждению. Всем, кого вписали в список, были присвоены высокие звания посмертно. После того, как Верховный Совет издал указ о награждении этих «героев», их «подвиг» перестал быть плодом журналистского трепа. Он стал реальным событием, хотя не все из попавших в список на самом деле погибли. В списке героев оказались и те, кто добровольно ушел к гитлеровцам и служил им верой и правдой.

История про 28 панфиловцев была настолько плохо состряпана, что постоянно вызывала интерес исследователей, которые хотели знать правду. Задолго до гласности и перестройки В. Кардин в «Новом мире» подверг эту несуразную историю беспощадному анализу. За ним последовали Б. Соколов, В. Люлечник и другие. Потом публикации пошли потоком, и миф об этом подвиге был окончательно развенчан.

2

А в труде советским людям было велено равняться на шахтера Алексея Стаханова. План ему – вырубить за смену 7 тонн угля. А он в ночь на 31 августа 1935 года возьми да и выруби не 7, а целых 102 тонны! И развернулось в стране стахановское движение: бросились последователи Стаханова по десять норм за смену выполнять. По двадцать! Этих людей пропаганда называла стахановцами, народ – стакановцами. Народ знал: не все тут чисто. Через десятки лет выплыли подробности и этого «подвига». Стаханов действительно вырубил 102 тонны угля. Правда, на время этой рекордной смены всем остальным забойщикам шахты «Центральная – Ирмино» отключили сжатый воздух, чтобы в отбойном молотке Стаханова давление не падало. Ради того, чтобы не мешать трудовому порыву Стаханова, рабочий ритм шахты был полностью нарушен. Вырубленный Стахановым уголь надо было выкатывать из забоя, потому все вагонетки – Стаханову! Стахановским вагонеткам – «зеленую улицу»! Остальные бригады подождут.

Были и другие фокусы. Главный трюк – статистика. Все зависит от методики подсчета. Забойщик работает не один. Вырубленный уголь надо отгребать, грузить в вагонетки, откатывать их, таскать бревна и крепить забой. Если вырубленный забойщиком уголь разделить на всех, кто ему помогает и обеспечивает его работу, то и получится примерно семь тонн на брата. А на время рекордной смены Стаханова применили другую, более прогрессивную методику расчета. Все, что он вырубил, ему и записали, посчитав все добытые тонны угля его личной заслугой. А всех, кто отгребал, грузил и откатывал уголь, всех, кто крепил забой вслед за Стахановым, провели по другой графе. На всех помогающих и обеспечивающих добытые тонны не делили. Вот так и получился всесоюзный рекорд.

Трудовой «подвиг» Стаханова – обыкновенная советская туфта.

Многие другие наши герои, рангом ниже панфиловцев и стахановцев, на поверку тоже оказывались героями дутыми. Народ смеялся, сочинял анекдоты и матерные частушки про фальшивых кумиров.

Теперь поставим все точки над ё. Я не говорил, что массового героизма на войне не было. Я о другом. У нас героический народ. И порой совершал он такое, чем следует восхищаться. Но товарищи из Агитпропа почему-то стремились воспевать подвиги величественные, эпические, подвиги за гранью возможного. Наших пропагандистов почему-то на туфту тянуло. Неизбежно со временем туфта раскрылась, и страна осталась без героев.

И перед идеологами возникла проблема: на кого теперь народу равняться? На Ленина, оказавшегося палачом, или на комсомольцев-героев из подпольной организации «Молодая гвардия»?

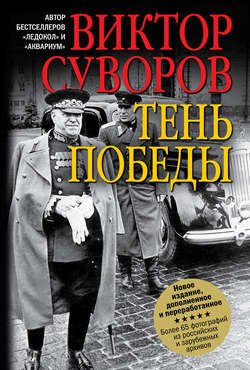

Срочно требовался новый кумир, которого можно было бы на гранитный постамент вознести. Подумали вожди и решили: Жуков! Кто же еще? Жуков – спаситель Отечества, великий полководец на белом коне!

Так родился новый культ личности.

3

Опыт раздувания культов личности у нас богатейший. Культ Жукова выстроили умело и быстро.

Вокруг Жукова возникали легенды одна другой краше.

Маршал Великой Победы!

Жуков не проиграл ни одного сражения!

Где Жуков, там и победа!

Жукову было достаточно одного взгляда на карту, чтобы правильно оценить ситуацию, понять и разгадать замысел противника!

Зазвучали даже и такие голоса: ах, если бы сегодня Жуков был жив! (Красная звезда. 4 февраля 1997 г.)

Товарищи в Кремле сомневаются: хоронить Ленина или держать в виде наглядного пособия? Зря сомневаетесь. Труп Ленина смело можно выносить из мавзолея. На фоне культа Жукова культ Ленина уже давно померк и ослаб. И статуя кровавого тирана Жукова, установленная на Манежной площади перед Историческим музеем, гораздо более благосклонно воспринимается народом, чем набальзамированные части тела главного организатора Октябрьского переворота.

В середине 1980-х годов, после смерти Брежнева, народу ненавязчиво внушали мысль о том, что Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович за свои героические деяния не был оценен по достоинству. Он был всего лишь четырежды Героем Советского Союза, но таких полководцев в нашей истории было двое. Второй – Маршал Советского Союза Брежнев Леонид Ильич. Потому (дабы несколько возвысить Жукова над выдающимся «полководцем» Брежневым) предлагали, оставив Брежнева четырежды героем, Жукову посмертно присвоить пятую звезду, объявив Героем пятикратным.

Этого, понятно, мало. Предлагали учредить звание Генералиссимуса России и посмертно присвоить его Жукову (Красная звезда. 3 августа 1996 г.). У нас так было принято: не просто почитать мертвецов, но советоваться с ними, обращаться к ним за помощью и заступничеством, включать их в составы трудовых коллективов и боевых подразделений, выписывать им партийные билеты нового образца с символическими номерами, награждать орденами и званиями и даже просить их подтвердить правильность выбранного нами пути. Надеюсь, народ еще помнит времена, когда отставные стукачи и палачи всхлипывали после третьего стакана: «Ах, если бы был жив Ленин!», когда на каждой стене красовались словно пришедшее из загробного мира одобрение вечно живого вождя «Верной дорогой идете, товарищи!» и его изображение, на котором Ленин характерным жестом указывал потомкам путь в светлое будущее. Покойный Ильич как будто бы видел, куда мы идем, и с того света одобрял: так держать! Выходило, что нами мертвец правит.

Тут, правда, надо признать, что некоторые наши друзья по части подчинения мертвецам обогнали нас, опередили. Вот, например, в Корейской Народно-Демократической Республике пост Вечного Президента навсегда оставлен за усопшим вождем товарищем Ким Ир Сеном. Получается, что страной правит мертвец. С того света указания шлет. Вот и мы, словно беря пример с северокорейских товарищей, возводим Жукова в разряд вечно живых с посмертной выслугой лет и присвоением очередных воинских званий.

Но даже и такая высокая честь кажется почитателям Жукова недостаточной. Потому поступают предложения вознести Жукова еще выше. На самые небеса. Вот член Союза журналистов России В. Дебердеев, «убежденный, правоверный атеист» (как он сам себя называет), предлагает причислить Жукова к лику святых Русской православной церкви (Красная звезда. 3 августа 1996 г.). Конфуз в том, что один святой Георгий уже есть. Потому предложение товарища Дебердеева сводится к тому, чтобы количество Георгиев Победоносцев удвоить. Один – просто Георгий, а другой – Георгий Константиныч. Иначе как же их различать? Тот на белом коне, и этот тоже…

Жукову звание святого пока не присвоили, а его бывший охранник (на языке сотрудников НКВД и МГБ – «прикрепленный») уже бросил клич: да святится имя его! (Красная звезда. 30 ноября 1996 г.) И набраны это слова крупным жирным шрифтом. А 1 марта 1997 года «Красная звезда» пишет уже ни много ни мало про «возвышенный ореол и даже некоторую святость» Жукова.

Смущает вот что: товарищ Дебердеев, который предлагает произвести Жукова в ранг святого, сам ни в чертей, ни в святых не верит. И заявляет об этом. Ситуация знакомая. Мы на том уже ломали ноги и шеи: весь XX век проходимцы всех мастей призывали и заставляли нас верить в то, во что сами не верили.

И чтобы вновь не наломать ног и дров, давайте вспомним, что думали, говорили и писали о кандидате в святые Жукове Георгии Константиновиче те, кто знал его лучше нас.

4

Давайте послушаем не современных борзописцев, а современников Жукова, его командиров, сослуживцев и подчиненных.

Генералиссимус Советского Союза Сталин Иосиф Виссарионович:

Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения (Приказ министра Вооруженных Сил Союза ССР № 009. 9 июня 1946 г.).

Маршалы Советского Союза Булганин Николай Александрович и Василевский Александр Михайлович с этими словами Сталина были полностью согласны. Скажу больше: именно они 8 июня 1946 года направили Сталину проект этого приказа о Жукове. Текст приказа и факсимильная копия письма Булганина и Василевского Сталину опубликованы в «Военно-историческом журнале» (далее – ВИЖ) в 1993 году (1993. № 5. С. 27). Сталин согласился с подготовленным текстом и приказ подписал.

Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин Константинович лично знал Жукова полвека. Поначалу Рокоссовский даже был над Жуковым командиром. И выдвинул его на вышестоящую должность.

Было так. В 1930 году Рокоссовский был командиром 7-й Самарской имени английского пролетариата кавалерийской дивизии. А Жуков в этой дивизии командовал 2-й бригадой. Вот выдержка из аттестации Жукова, подписанной Рокоссовским 8 ноября 1930 года:

Обладает значительной долей упрямства. Болезненно самолюбив. (ВИЖ. 1990. № 5. С. 22.)

Необузданное самолюбие Жукова сочеталось с пьянством, изрядной половой распущенностью и нечеловеческой жестокостью. Эти качества часто соседствуют: развратник почти всегда оказывается садистом, а садист – развратником. В Красной Армии не принято было жаловаться на командиров, но жестокость Жукова по отношению к подчиненным превышала все допустимые пределы даже по самым бесчеловечным советским меркам. Свидетельства Рокоссовского коммунисты десятки лет прятали от народа. Теперь они опубликованы. И они шокируют. Рокоссовский описывает обстановку дикой нервозности в бригаде Жукова. Бригаду трясло и лихорадило. Порядок удалось навести, только убрав Жукова. Его отфутболили на повышение. Рокоссовский пишет:

Приходили жалобы в дивизию, и командованию приходилось с ними разбираться. Попытки воздействовать на комбрига успеха не имели. И мы вынуждены были, в целях оздоровления обстановки в бригаде «выдвинуть» Г. К. Жукова на высшую должность (ВИЖ. 1988. № 10. С. 17).

Жукова отправили в Москву на должность помощника инспектора кавалерии Красной Армии. Не оттого пошел Жуков на повышение, что уж очень хорошим был командиром, а оттого, что надо было обстановку разрядить, избавить бригаду от садиста-командира любым способом, пусть даже и назначением на более высокую должность.

В Красной Армии жестокость ценится. Командир-садист – на вес бриллиантов. Но у Жукова жестокости было больше, чем требовалось.

31 октября 1931 года, через год после того, как Жукова аттестовал Рокоссовский, аттестацию на Жукова пишет член Реввоенсовета СССР, инспектор кавалерии РККА Семён Михайлович Будённый. Он считает, что Жуков – твердый член партии, но добавляет: наблюдается излишняя жесткость (ВИЖ. 1990. № 5. С. 23).

Следующая ступень карьеры Жукова – командир 4-й кавалерийской дивизии. «С. М. Будённый вспоминал, как Жуков вступал в командование кавдивизией и как излишне сурово обещал навести в ней порядок» (ВИЖ. 1992. № 1. С. 76). Сам Семён Михайлович Будённый весьма часто «подносил в морду». Не стеснялся. На этот счет есть достаточно свидетельств. И, понятное дело, бил он не бойцов. Он бил командиров. Но стиль Жукова даже для Будённого был неприемлем.

В аттестацию Жукова командующий войсками Белорусского военного округа комкор М. П. Ковалев вписывает похожие слова:

Имели место случаи грубости в обращении с подчиненными, за что по партийной линии т. Жуков имеет выговор (Маршалы Советского Союза. М.: Любимая книга, 1996. С. 35).

Генерал-лейтенант Ерёменко Андрей Иванович (впоследствии – Маршал Советского Союза), командовавший Сталинградским фронтом, 19 января 1943 года записывает в дневнике:

Жуков, этот узурпатор и грубиян, относился ко мне очень плохо, просто не по-человечески. Он всех топтал на своем пути… Я с товарищем Жуковым уже работал, знаю его как облупленного. Это человек страшный и недалекий. Высшей марки карьерист (ВИЖ. № 5. 1994. С. 19).

Маршал Советского Союза М. В. Захаров:

Создалась довольно напряженная обстановка. В этих условиях координировавший действия 1-го и 2-го Украинских фронтов Маршал Советского Союза Жуков не сумел организовать достаточно четкого взаимодействия войск, отражавших натиск врага, и был отозван Ставкой в Москву (Красная звезда. 11 февраля 1964 г.).

Эти слова маршала Захарова подтверждает телеграмма Сталина:

Должен указать Вам, что я возложил на Вас задачи координировать действия 1-го и 2-го Украинских фронтов, а между тем из сегодняшнего вашего доклада видно, что, несмотря на всю остроту положения, Вы недостаточно осведомлены об обстановке: Вам не известно о занятии противником Хильки и Нова-Буда; Вы не знаете решения Конева об использовании 5 гв. кк и танкового корпуса Ротмистрова с целью уничтожения прорвавшегося противника… (Там же.)

Тут речь не о каких-то деревнях, занятых немцами. Это один из самых драматических моментов войны. В феврале 1944 года на правом берегу Днепра два советских фронта замкнули кольцо окружения вокруг мощной группировки германских войск. Задача германского командования – вырваться из окружения. Задача советского командования противоположная – не позволить противнику вырваться. Но там, в районе сражения, два советских фронта, два штаба, два командующих – генерал армии И. С. Конев и генерал армии Н. Ф. Ватутин. Каждый видит ситуацию со своей колокольни, каждый принимает свои решения. Координировать действия двух фронтов из Москвы чрезвычайно трудно. Обстановка меняется стремительно. В штабах фронтов каждое сообщение надо подготовить, зашифровать, отправить в Москву, там его надо расшифровать, оценить, принять решение, зашифровать, отправить. Пока его расшифровывают, обстановка в корне меняется, и приказ Москвы уже не соответствует новой обстановке. Сталин не может покинуть Москву. У него не только на правом берегу Днепра проблемы. Поэтому в район сражения Сталин посылает своего заместителя Жукова. Два фронта подчинены Жукову и делают то, что он прикажет. И вот наступает самый важный момент сражения: противник начинает прорыв. Сталин в Москве об этом знает. Сталин знает, что прорыв германской окруженной группировки идет успешно. Сталин знает, на каком участке прорываются германские дивизии. А Жуков, находящийся в районе боевых действий, ничего этого не знает и шлет Сталину сообщения о том, что ничего серьезного не происходит.

Обратим внимание на одну странность в сталинской телеграмме. 5-й гвардейский кавалерийский корпус Сталин называет по номеру, а танковый корпус Ротмистрова – не по номеру, а по фамилии командира. Почему? Потому, что даже в шифрованных телеграммах вещи не называли своими именами. Часто использовались фразы вроде «удерживать известный вам город», «выйти на рубеж известной вам реки» и тому подобные. Вместо фамилий высшего командного состава использовались псевдонимы. Например, под псевдонимом Васильев скрывался маршал Василевский. Легко разгадать? Нет, не легко. Псевдонимы часто и бессистемно менялись. Сегодня Васильев – это маршал Василевский, а завтра – Сталин. Вчера Константиновым был маршал Жуков, сегодня – маршал Рокоссовский. А завтра Жуков будет значиться под псевдонимом Юрьев, Рокоссовский – под псевдонимом Костин, а Сталин – под псевдонимом Иванов.

С этой же целью менялись и названия самых важных соединений. В феврале 1944 года Сталин говорит о танковом корпусе Ротмистрова. Но в Красной Армии уже ровно год такого корпуса не было, а была 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова. Павел Алексеевич Ротмистров был любимцем Сталина. В феврале 1943 года он был еще генерал-лейтенантом танковых войск, а в феврале 1944 года, в момент, о котором идет речь, Ротмистров уже имел звание маршала бронетанковых войск. Сталин не говорит в шифровке, что в сражение введена 5-я гвардейская танковая армия маршала бронетанковых войск Ротмистрова, он говорит о танковом корпусе Ротмистрова. Кто знает, о чем речь, поймет.

Так вот, для того, чтобы не позволить противнику вырваться из кольца, командующий 2-м Украинским фронтом генерал армии И. С. Конев ввел в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию и 5-й гвардейский кавалерийский корпус. Сталин в Москве об этом знает. А Жуков, который находится в районе сражения и имеет приказ координировать действия двух фронтов, об этом не знает. И Верховный главнокомандующий в своей телеграмме указывает своему заместителю Жукову, что тот понятия не имеет об обстановке и с возложенными на него обязанностями не справляется.

Краткости ради я привел только фрагмент сталинской телеграммы. Но она вся выдержана в том же духе. Была еще одна такая же телеграмма Сталина Жукову. После этого Сталин приказал Жукову возвращаться в Москву: все равно в районе сражения от Жукова нет никакого толка. И когда коммунисты говорят, что Жуков не проиграл ни одного сражения, я рекомендую им вспомнить сражение 1944 года на правом берегу Днепра. Мощная группировка противника была окружена без Жукова. Ему оставалось только удержать окруженных в кольце. Жуков с возложенной на него задачей не справился и позорно провалил операцию. Большая часть окруженных германских войск вырвалась из окружения и беспрепятственно ушла.

Маршал Советского Союза Бирюзов Сергей Семёнович свидетельствует:

С момента прихода товарища Жукова на пост министра обороны в министерстве создались невыносимые условия. У Жукова был метод – подавлять (Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Международный фонд «Демократия», 2001).

Маршал Советского Союза Тимошенко Семён Константинович знал Жукова с начала 1930-х годов. В те годы Тимошенко был командиром корпуса, в котором Жуков командовал полком. Вот мнение маршала Тимошенко:

Я хорошо знаю Жукова по совместной продолжительной службе, и должен откровенно сказать, что тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости у него как бы в крови. Говоря откровенно, он не раз и не два зарывался, и его все время, начиная с командира полка и выше, в таком виде разбирали (там же).

Главный маршал авиации Новиков Александр Александрович:

Касаясь Жукова, я прежде всего хочу сказать, что он человек исключительно властолюбивый и самовлюбленный, очень любит славу, почет и угодничество перед ним и не может терпеть возражений (Н. Смирнов. Вплоть до высшей меры. М.: Московский рабочий, 1997. С. 139).

А вот мнение Маршала Советского Союза Голикова Филиппа Ивановича, которое он высказал еще в 1946 году: «Довольно резко против Жукова выступил Голиков. Он обвинял его в невыдержанности и грубости по отношению к офицерам и генералам» (ВИЖ. 1988. № 12. С. 32). В октябре 1961 года Маршал Советского Союза Голиков на весь мир заявил, что Жуков – это унтер Пришибеев. Эти слова Голикова прозвучали на XXII съезде КПСС, на котором присутствовали делегации почти ста коммунистических партий и журналисты всех ведущих информационных агентств мира.

Маршал Советского Союза Конев Иван Степанович рассказал о Жукове в газете «Правда» 3 ноября 1957 года. Страна как раз к очередному «великому юбилею» подходила, к сорокалетию коммунистического переворота, ордена-медали раздавали достойным и всем прочим… Тут-то Иван Степанович Георгию Константиновичу и врезал! Почитателям Жукова рекомендую эту газету найти и почитать. Конев припомнил Жукову и Курскую дугу, и Берлин, и тот самый эпизод на правом берегу Днепра, когда Сталин из Москвы видел ситуацию, а Жуков в районе боевых действий ни о чем не знал.

Маршал Советского Союза Конев описал Жукова тупым, ни на что не способным солдафоном и негодяем. Не знаю, заказали статью Коневу или он сам постарался, но о содеянном Конев не жалел и не каялся. Даже если считать, что Конев преувеличивал, то как относиться к другим свидетельствам? Ни один из высших военных руководителей страны, ни один из тех, кто носил маршальские погоны, не считал Жукова выдающимся полководцем. Генералиссимус Сталин, Маршалы Советского Союза Булганин, Василевский, Ерёменко, Конев, Захаров, Голиков, Рокоссовский, Тимошенко, Бирюзов, Будённый, Ворошилов, Чуйков, Говоров, Соколовский, Гречко, Москаленко, Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов – все они низко оценивали Жукова как военачальника и как человека и не скрывали неприязненного отношения к нему.

Спустимся на ступеньку ниже и послушаем мнение генерала с четырьмя звездами. Герой Советского Союза генерал армии Хетагуров Георгий Иванович о Жукове: «Непомерно груб, до оскорбления человеческих чувств» (Красная звезда. 30 ноября 1996 г.). В 1944 году Хетагуров был начальником штаба 1-й гвардейской армии. Жуков не посмел его бить, но матом крыл изрядно. А Хетагуров ответил. Был бы Хетагуров пониже рангом, Жуков его пристрелил бы на месте. Но Хетагуров – начальник штаба лучшей армии. Понятное дело, с этой должности Хетагуров слетел, и был назначен… командиром дивизии. Хетагуров практически всю войну прошел в должности начальника штаба армии, причем на самых главных направлениях: в 1941 году – под Москвой, в 1942–1943 годах – под Сталинградом. И вот под конец войны генерала с таким опытом, минуя должности командира корпуса и начальника штаба корпуса, Жуков бросает на должность командира дивизии. А тех генералов, которые матюги и мордобой терпели, Жуков возвышал.

Можем опуститься и еще ниже. Генерал-лейтенант Вадис Александр Анатольевич, начальник Управления контрразведки СМЕРШ Группы советских оккупационных войск в Германии докладывал по команде в августе 1945 года: «Жуков груб и высокомерен, выпячивает свои заслуги, на дорогах плакаты “Слава маршалу Жукову”» (Соколов Б. В. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи. Минск: Радиола-плюс, 2000. С. 538).

Не кажется ли вам, что все, знавшие Жукова лично, повторяют одни и те же фразы?

Свидетельств я набрал много. Если их публиковать, то до самого конца книги мы так и будем читать только цитаты про бездарного унтера Пришибеева в маршальских погонах.

Если мы не верим генералиссимусу, маршалам, генералам и адмиралам, послушаем солдат. У солдат для Жукова было одно определение: мясник.

5

Мордобой в генеральской среде и на всех нижестоящих уровнях Красной Армии был распространен так же широко, как воровство и пьянство. Вот секретарь ЦК ВКП(б) Белоруссии Гапенко осенью 1941 года назначен членом Военного совета 13-й армии Брянского фронта. Он направил Сталину телеграмму о том, как командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант А. И. Ерёменко учил военный совет 13-й армии. В телеграмме упомянут генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, заместитель командующего Брянским фронтом.

Ерёменко, не спросив ни о чем, начал упрекать военный совет в трусости и предательстве Родины. На мои замечания, что бросать такие тяжелые обвинения не следует, Ерёменко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожая расстрелом. Я заявил, что расстрелять он может, но унижать достоинство коммуниста, депутата Верховного Совета не имеет права. Тогда Ерёменко вынул маузер, но вмешательство Ефремова помешало ему произвести выстрел. После этого он стал угрожать Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Ерёменко истерически выкрикивал ругательства. Несколько остыв, Ерёменко стал хвастать, что он якобы с одобрения Сталина избил нескольких командиров, а одному разбил голову (Архив Президента РФ. Фонд 73. Опись 1. Дело 84. Листы 30–31. Опубликовано: ВИЖ. 1993. № 3. С. 24).

Если генерал-лейтенант, командующий фронтом, может набить морду секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии, члену военного совета 13-й армии, если может угрожать своему заместителю, который тоже генерал-лейтенант, то что он может сделать с каким-нибудь генерал-майором, который командует всего лишь дивизией или корпусом? Он может сделать все, что захочет. На нижестоящих звеньях происходило то же самое. Если командир корпуса набил морду командиру дивизии, то битый командир дивизии вызывал к себе командиров полков и срывал зло на них. С самого верха мордобой опускался до самых низов.

К этому надо добавить, что за избиение члена военного совета 13-й армии, как и за множество подобных проделок, Ерёменко наказания не понес. Он оставался командующим Брянским фронтом. После ранения он командовал 4-й ударной армией, после повторного ранения – Сталинградским фронтом. После первого ранения Ерёменко до конца жизни хромал. Он ходил с тростью, которой дробил головы неугодным. Однако по уровню зверства Ерёменко не мог соперничать с Жуковым. На фоне Жукова Ерёменко считался покладистым и даже мягким командиром.

Хорошо известно, что Жуков подчиненных офицеров бил весьма редко. Случалось иногда: одного – перчаткой по физиономии, другого – кулаком в зубы. Но, повторяю, такое редко бывало. Зачем бить офицера? Жуков офицеров не бил – он их убивал. Жуковский мордобой распространялся не на офицеров, а, в основном, на генералов. Вот их он бил много и часто. С наслаждением. Иногда Жуков, как цепной пес, бросался и на маршалов. Свидетельствует режиссер Григорий Чухрай:

Я на какое-то время отвлекся. Вдруг какой-то шум. Оглядываюсь и столбенею: Жуков и Конев вцепились друг в друга и трясут за грудки. Мы бросились их разнимать (Красная звезда. 19 сентября 1995 г.).

Я бы не удивился, увидев двух советских генералов, которые в приличном обществе друг другу морды бьют. Дело привычное. Но вот чтобы маршалы… Берлин брали два фронта – 1-й Белорусский и 1-й Украинский. Жуков и Конев. После войны сцепились маршалы-освободители, да не в словесной перепалке, а как принято: за грудки. О, маршальские нравы!

Нашим маршалам у шпаны учиться надо. Шпана себя так не ведет. Наша шпана живет по понятиям. Двое – в драку, а третий крикнет: «Обнюхайтесь!» И если без мордобоя в общественном месте все равно не обойтись, то один другому предлагает: ну-ка, выйдем! А маршалы, с Жукова начиная, чуть что – и по мордасам. Прямо в общественном месте, среди генералов, героев, академиков и народных артистов. Нет бы одному маршалу отозвать другого маршала в служебный кабинет, да там и вмазать в глаз! А потом – в челюсть! Завалить и топтать ногами!

Современная российская армия поражена садизмом, который официально именуется термином «неуставные отношения». За этим термином скрываются дикое унижение человеческого достоинства в запредельных масштабах, мордобой, пытки, истязания, зверские убийства. И ломают голову социологи: откуда напасть? Да от генералов наших и от маршалов! От дважды, трижды, четырежды Героев Советского Союза. От Чуйкова и Гордова. От Ерёменко и Захарова. От Москаленко. От Жукова.

6

О хамстве Жукова ходили легенды. И в военное, и в мирное время он тыкал всем, кто ниже рангом, начиная с тех, у кого по три и по четыре генеральские звезды на плечах. Даже не так: начиная с тех, у кого такие же маршальские звезды на плечах.

Свидетельствует Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский:

После разговора по «ВЧ» с Жуковым я вынужден был ему заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. Допускаемая им в тот день грубость переходила всякие границы (ВИЖ. 1989. № 6. С. 55).

Есть у историков такое понятие – ненамеренное свидетельство. Это ситуация, когда свидетель говорит и пишет одно, но между слов и строк, как шило из мешка, проступает нечто другое. И это другое – правда.

Разведчик Владимир Карпов прошел войну. Делал на фронте самую опасную работу – много раз ходил во вражеский тыл и брал «языков». Разведка может достать и сопоставить тысячи данных. Звукометристы способны рассчитать положение любой артиллерийской батареи. Фотодешифровщики по одному снимку могут вскрыть изменения в группировке противника. Радиоразведчики могут перехватить и расшифровать сообщения особой важности. И все же у командира сомнение: действительно ли стоит перед нами дивизия СС «Мертвая голова» или нам это только кажется? И тогда командир требует: дайте «языка»! Карпов давал «языков». Давал таких, какие требовались. За то был удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза. После войны пошел в писатели. Поднялся до высшей писательской должности – стал секретарем Союза писателей СССР. Карпов много раз встречался с Жуковым и написал о нем хвалебную книгу: велик, могуч, непобедим. Но между строк проглядывает совсем другой Жуков. Вот разговор писателя с великим полководцем.

Жуков посмотрел на меня, перевел взор на Золотую Звезду на моей груди и спросил:

– За что Звезду получил?

– За языками лазил…

Лицо Жукова явно посветлело, он всегда радушно относился к разведчикам.

– А где у меня служил, подполковник?

– Все мы у вас служили, товарищ маршал. (Красная звезда. 1 марта 1997 г.)

Карпов к Жукову на «вы», а Жуков Карпову тычет.

Жуков разговаривает с Карповым, как Брежнев разговаривал с польским диктатором Войцехом Ярузельским. В свое время Владимир Буковский вывез из архивов ЦК КПСС огромное количество документов. Вот кусочек из стенограммы:

Л. И. Брежнев: Здравствуй, Войцех.

В. Ярузельский: Здравствуйте, глубокоуважаемый, дорогой Леонид Ильич.

Так и у Жукова с Карповым.

В британской армии молодого лейтенанта учат относиться к подруге подчиненного солдата с таким же уважением, с каким он относится к генеральской жене. В нашей армии этому не учат. Во всяком случае, Жуков, прослужив в армии более сорока лет, основ этикета не освоил. В тот момент, когда состоялся описанный выше разговор Жукова с Карповым, Жуков был опальным маршалом, которого с позором выгнали из армии и с вершин власти. Перед Жуковым – офицер-фронтовик Карпов. Уважай его, Жуков! Костями таких, как он, вымощена земля от Москвы до Берлина, от Питера до Вены, от Сталинграда до Кёнигсберга и Праги. Не простой фронтовик перед тобой, а герой. Сними, Жуков, шапку перед фронтовым разведчиком! Это на его горбу ты и в Киев, и в Варшаву, и в Берлин въехал!

И вот теперь, много лет спустя, нам рассказывают, что Жуков любил солдат и уважал их. О каком уважении может идти речь? Встреча Карпова и Жукова состоялась через два десятка лет после войны. Жуков давно не министр обороны. Карпов Жукову не подчинен. Но Жуков все равно тычет.

Можно на эту ситуацию и с другой стороны посмотреть. Карпов в момент встречи с Жуковым был не просто бывшим разведчиком, а крупным номенклатурным чиновником, кандидатом на высшие посты в писательской иерархии. Уважай, Жуков, его хотя бы в этом качестве. Но Жуков знает, что Карпов над ним не начальник, и потому ведет себя с ним как барин с холопом.

Правда, и Карпов хорош. На фронте генералы боялись расстрела, потому терпели жуковское хамство. А чего боялся Карпов? Ушел бы да хлопнул дверью. Но Карпов не ушел и дверью не хлопнул, а написал книгу о величии Жукова. Хотел показать Жукова как гения стратегии, но против своего желания показал невежественного унтера, наглеца и нахала.

7

Вот пример того, как сослуживцы «любили» Жукова.

В 1957 году Жуков был снят со всех должностей. Его дело обсуждается на пленуме Центрального Комитета КПСС. Присутствуют во множестве маршалы, генералы и адмиралы. Против Жукова выступили все. В защиту – никто.

Так, может быть, наши генералы и маршалы – покорное стадо? Может быть, приказал им Хрущёв выступать против Жукова, они и голосуют единогласно?

Нет. В 1946 году Сталин намеревался Жукова не только снять со всех постов, но и посадить, а, возможно, даже расстрелять. Надо сказать, что Жуков расстрел заслужил. По советским законам он был уголовным преступником, которого судьи просто не имели права оставлять в живых. Если бы Сталин Жукова расстрелял, это было бы не только справедливой расплатой за дикие преступления, но и спасением страны от великих грядущих злодеяний. Но против Сталина выступили маршалы и генералы. Об этом рассказал генерал-лейтенант Н. Г. Павленко:

После всех выступлений, вспоминал Конев, снова говорил Сталин, опять резко, но уже несколько по-другому. Видимо, поначалу у него был план ареста Жукова сразу после заседания. Но, почувствовав внутреннее, да и не только внутреннее сопротивление военачальников, известную солидарность военных с Жуковым, он, видимо, сориентировался и отступил от первоначального намерения. Нам представляется, что в своих предчувствиях Конев не ошибался. Сталин действительно на сей раз собирался расправиться с Жуковым, но солидарность военных помешала ему (ВИЖ. 1988. № 12. С. 32).

Так благодаря генералам и маршалам Жуков был спасен. Как такое понимать? При позднем Сталине и при раннем Хрущёве на вершинах военной власти стояли те же самые генералы, адмиралы и маршалы. При Сталине они Жукова спасли, а потом, при Хрущёве, они же его и утопили. Сталин в 1946 году уже 24 года был у власти. Он уже официально признан гением всех времен и народов. Сталин – диктатор, каких до него на земле еще не бывало. Его авторитет непререкаем, а власть безгранична. Но против воли Сталина выступили маршалы и генералы и не позволили Жукова арестовать. За такие действия каждый мог поплатиться головой.

А Хрущёв в 1957 году только прорвался на вершину власти. Авторитета у него нет. Власть его держится непонятно на чем. Практика уничтожения соперников отменена. Расстрелять непокорных генералов Хрущёв не может. И вот Хрущёву те же самые маршалы и генералы позволяют снять Жукова и дружно в этом Хрущёва поддерживают.

В чем дело? Дело в том, что в 1946 году маршалы и генералы вступились не за Жукова, а за себя. Они понимали: сегодня Сталин арестует, посадит, а, может быть, и расстреляет Жукова, а завтра кого? Вот откуда их смелость и единодушие. Они помнили: именно так начинался 1937 год. Они не позволили Сталину его повторить.

Но и в 1957 году генералы и маршалы выступали не за Хрущёва, а снова за себя. Летом 1957 года на вершине власти оказались двое – Хрущёв и Жуков. Для двоих там места не было. Хрущёв и Жуков были словно два паука в одной банке или две крысы в железной бочке. Или Жуков съест Хрущёва, или Хрущёв Жукова. И высший командный состав вооруженных сил дружно взял сторону Хрущёва.

Знали генералы, знали маршалы, что Жуков болезненно самолюбив. Знали, что он человек страшный и недалекий. Знали, что он узурпатор и грубиян. Знали, что непомерно груб. Знали, что он – высшей марки карьерист. Знали, что он топтал всех на своем пути. Знали, что в его крови – стремление к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости. Именно этими словами они его описывали.

Они прекрасно понимали, что их ждет, если Жуков возьмет власть.