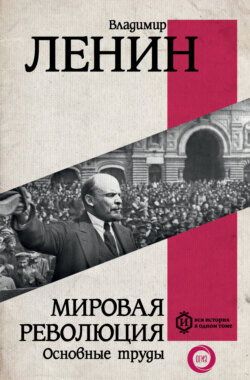

Читать книгу Мировая революция. Основные труды - Владимир Ильич Ленин, Владимир Ленин, Владимир Ленин (Ульянов) - Страница 7

Что такое «друзья народа» и как они воюют… против социал-демократов?

Выпуск III

ОглавлениеВ заключение познакомимся еще с одним «другом народа», г. Кривенко, выступающим тоже на прямую войну с социал-демократами.

Впрочем, мы не будем разбирать его статьи («По поводу культурных одиночек» – в № 12 за 1893 г. и «Письма с дороги» в № 1 за 1894 г.) так, как делали это по отношению к гг. Михайловскому и Южакову. Там разбор их статей целиком был необходим, чтобы ясно представить себе в первом случае – содержание их возражений против материализма и марксизма вообще; во втором – их политико-экономические теории. Теперь нам предстоит ознакомиться, чтобы составить себе полное представление о «друзьях народа», с их тактикой, с их практическими предложениями, с их политической программой. Эта программа нигде не изложена у них прямо, с такой же последовательностью и полнотой, как воззрения теоретические. Поэтому я вынужден брать эту программу из разных статей журнала, отличающегося достаточной солидарностью своих сотрудников, чтобы не встречать противоречий. Вышеупомянутых статей г. Кривенко я буду держаться лишь предпочтительно перед другими как потому, что они больше дают материала, так и потому, что автор их является таким же типичным для журнала практиком, политиком, как г. Михайловский – социологом и г. Южаков – экономистом.

Однако, прежде чем переходить к их программе, безусловно необходимым представляется остановиться еще на одном теоретическом пункте. Выше мы видели, как г. Южаков отделывался ничего не говорящими фразами о народной аренде, поддерживающей народное хозяйство, и т. п., прикрывая ими свое непонимание экономики наших земледельцев. Промыслов он не коснулся, ограничившись данными о росте крупной фабрично-заводской промышленности. Теперь г. Кривенко повторяет совершенно подобные фразы о кустарных промыслах. Он прямо противополагает «нашу народную промышленность», т. е. кустарную – промышленности капиталистической (№ 12, с. 180–181). «Народное производство (sic!), – говорит он, – в большинстве случаев возникает естественно», а капиталистическая промышленность «создается сплошь и рядом искусственно». В другом месте он противополагает «мелкую народную промышленность» – «крупной, капиталистической». Если вы спросите, в чем же состоит особенность первой, – то узнаете только, что она «мелкая»[128] и что орудия труда соединены с производителем (заимствую это последнее определение из вышеупомянутой статьи г. Михайловского). Но ведь это далеко еще не определяет ее экономической организации, да и потом – это совершенно неверно. Г. Кривенко говорит, например, что «мелкая народная промышленность и до сих пор еще дает гораздо большую сумму валового производства и занимает больше рук, чем промышленность крупная капиталистическая». Автор имеет в виду, очевидно, данные о числе кустарей, доходящем до 4 млн, а по другому счету до 7 млн. Но кто же не знает, что преобладающей формой экономики наших кустарных промыслов является домашняя система крупного производства? что масса кустарей занимает никак не самостоятельное, а совершенно зависимое, подчиненное положение в производстве, работает не из своего материала, а из материала купца, который платит кустарю только заработную плату? Данные о преобладании этой формы приводились ведь и в легальной даже литературе. Сошлюсь, например, на превосходную работу известного статистика С. Харизоменова в «Юридическом Вестнике»[129] (1883 г., №№ 11 и 12). Сводя имеющиеся в литературе данные о наших кустарных промыслах в центральных губерниях, где они наиболее развиты, С. Харизоменов пришел к выводу о безусловном преобладании домашней системы крупного производства, т. е. несомненно капиталистической формы промышленности.

«Определяя экономическую роль мелкой самостоятельной промышленности, – говорит он, – мы приходим к таким выводам: в Московской губ. 86,5 % годовых оборотов кустарной промышленности дает домашняя система крупного производства и только 13,5 % принадлежит мелкой самостоятельной промышленности. В Александровском и Покровском уездах Владимирской губернии 96 % годовых оборотов кустарной промышленности падает на долю домашней системы крупного производства и мануфактуры, и только 4 % дает мелкая самостоятельная промышленность».

Данных этих никто, насколько известно, не пробовал опровергнуть, да и нельзя их опровергнуть. Как же можно обходить и замалчивать эти факты, называть такую промышленность в противоположность капиталистической – «народной» и толковать о возможности развития из нее настоящей?

Объяснение этому прямому игнорированию фактов только и может быть одно: общая тенденция «друзей народа», как и всех российских либералов, замазывать антагонизм классов и эксплуатацию трудящегося в России, представляя все это в виде простых только «дефектов». А может быть, впрочем, причина лежит вдобавок и в таких глубоких познаниях о предмете, которые выказывает, например, г. Кривенко, называя «павловское ножевое производство» – «производством полуремесленного характера». Это феноменально, до какой степени доходит искажение дела у «друзей народа»!

Как можно тут толковать о ремесленном характере, когда павловские ножевщики работают на рынок, а не на заказ? Разве не относит ли г. Кривенко к ремеслу такие порядки, когда купец заказывает кустарю изделия, чтобы отправить их на Нижегородскую ярмарку? Это уж слишком забавно, но должно быть, что это так.

На самом деле производство ножа всего менее (сравнительно с другими павловскими производствами) сохранило мелкую кустарную форму с (кажущейся) самостоятельностью производителей:

«Производство столового и ремесленного ножа[130], – говорит Н. Ф. Анненский, – уже в значительной степени приближается к фабричному или, правильнее, мануфактурному».

Из занятых столовым ножом кустарей в Нижегородской губернии 396-ти человек – на базар работают только 62 (16 %), на хозяина[131] – 273 (69 %) и в наемных рабочих – 61 (15 %). Следовательно, только 1/6 кустарей не порабощена прямо предпринимателю. Что касается до другого подразделения ножевого производства – производства складного (перочинного) ножа, – то оно, по словам того же автора, —

«занимает промежуточное место между столовым ножом и замком: большая часть мастеров здесь работает уже на хозяина, но наряду с ними есть еще довольно много самостоятельных кустарей, имеющих дело с рынком».

Всего этот сорт ножа работают 2552 кустаря в Нижегородской губернии, из которых на базар работают 48 % (1236), на хозяина – 42 % (1058) и в наемных рабочих 10 % (258). И здесь, следовательно, самостоятельные (?) кустари в меньшинстве. Да и самостоятельны, конечно, работающие на базар только по виду, а на деле они не менее порабощены капиталу скупщиков. Если мы возьмем данные о промыслах всего Горбатовского уезда Нижегородской губернии, в котором промыслами занято 21 983 работника, т. е. 84,5 % всех наличных работников[132], то получим следующие данные (точные данные об экономике промысла имеются лишь о 10 808 рабочих – в промыслах: металлическом, кожевенном, шорном, валяльном, пенькопрядильном): 35,6 % кустарей работают на базар; 46,7 % – на хозяина и 17,7 % – состоят в наемниках. Таким образом, мы видим и здесь преобладание домашней системы крупного производства, преобладание таких отношений, когда труд порабощен капиталу.

Если «друзья народа» так свободно обходят подобного рода факты, то это происходит еще потому, что в своем понимании капитализма они не ушли дальше обыденных вульгарных представлений – капиталист = богатый и образованный предприниматель, ведущий крупное машинное хозяйство, – и не хотят знать научного содержания этого понятия. Мы в предыдущей главе видели, как г. Южаков прямо начинал капитализм с машинной индустрии, минуя простую кооперацию и мануфактуру. Это – общераспространенная ошибка, ведущая, между прочим, и к тому, что игнорируют капиталистическую организацию наших кустарных промыслов.

Разумеется, домашняя система крупного производства – капиталистическая форма промышленности: мы имеем здесь налицо все ее признаки – товарное хозяйство на высокой уже ступени развития, концентрация средств производства в руках отдельных личностей, экспроприация массы рабочих, которые не имеют своих средств производства и потому прилагают труд к чужим, работают не на себя, а на капиталиста. Очевидно, по организации промысла это – чистый капитализм; особенность его сравнительно с крупной машинной индустрией – техническая неразвитость (объясняется главным образом безобразно низкой заработной платой) и сохранение рабочими крохотного земельного хозяйства. Это последнее обстоятельство особенно смущает «друзей народа», привыкших мыслить, как и подобает истым метафизикам, голыми непосредственными противоречиями: «да, да – нет, нет, а что сверх того, то от лукавого».

128

Еще можно узнать только вот что: «из нее может развиться настоящая (sic!) народная промышленность», – говорит г. Кривенко. Обычный прием «друзей народа» – говорить праздные и бессмысленные фразы, вместо того чтобы точно и прямо охарактеризовать действительность.

129

«Юридический Вестник» – ежемесячный журнал буржуазно-либерального направления; выходил в Москве с 1867 по 1892 год.

130

Наиболее крупное из всех остальных, дающее изделий на 900 тыс. руб., при общей сумме павловских изделий в 2750 тыс.

131

То есть на купца, который дает кустарям материал и платит им за работу обыкновенную заработную плату.

132

Самобытные российские экономисты, измеряя русский капитализм числом фабричных рабочих (sic!), без церемоний относят этих работников и бездну подобных им к населению, занятому сельским хозяйством и страдающему не от гнета капитала, а от искусственных давлений на «народный строй» (???!!).