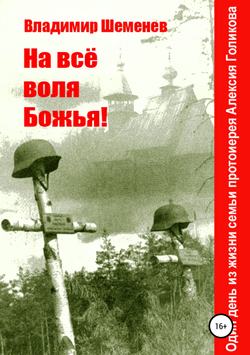

Читать книгу На всё воля Божья! - Владимир Шеменев - Страница 5

Часть 1. Церковь

Глава 2

ОглавлениеРядовой Алёшка Смирнов не проснулся – скорей очнулся от забытья, в которое он впал от усталости. Вместо креста в руке была саперная лопатка, густо измазанная кровью. Одет он был не в рясу с распашными рукавами, а в грязную, набухшую от влаги шинель. На голове вместо скуфейки сидела натянутая до ушей пилотка со звездочкой. И лежал перед ним зарубленный и забитый ногами немецкий солдат – из тех, что ходят за линию фронта. Коренастый малый с ровно сколотыми зубами от удара лопаткой, лычками ефрейтора поверх пятнистой куртки с капюшоном и серым металлическим эдельвейсом на кепи, вдавленной в грязь. Молодой и уже не живой.

Дождь стих, но ненадолго. Как артиллеристы между стрельбами, так и тучи сделали временную паузу, готовя боеприпасы. Осинник, в котором стоял Смирнов, шумел, наполняемый ветром. Этот шум и спас бойца Красной армии. Предсмертный крик немца был отнесен ветром в другую сторону. Туда и погнал обер-лейтенант своих разведчиков, стараясь окружить врага, посмевшего забрать жизнь у солдата вермахта. Эта оплошность дала Алёшке фору во времени и шанс на выживание.

Но Фридрих никогда не стал бы старшим лейтенантом, если бы полагался только на свой слух и зрение. Офицеру разведки нужна еще интуиция, которой он и воспользовался. Вскинул руку, останавливая разведгруппу. Отделил пятерых егерей и послал прочесать район, от которого они только что удалились. Посланцы и нашли ефрейтора, сброшенного в овраг и наскоро заваленного примятой крапивой.

В планы горных стрелков не входило бегать по лесам за русским дезертиром. Разведгруппа шла к железке, проходившей в пяти километрах от того места, где ефрейтор Шульц неосторожно разбудил спящего красноармейца. И только убийство солдата Великой Германии заставило Фридриха изменить маршрут, чтобы наказать наглеца.

Погоню организовали по всем правилам охоты с преследованием.

Он бежал – а они шли; кружил – а они шли; прятался – а они шли, гоня его, словно зверя. Шли «волчьим ходом»: пружиня шаг, наклонив корпус, перенося вес тела чуть вперед. Что-то среднее между бегом и прогулочным шагом. А еще у немцев была карта-двухверстка, а у Алёшки – ничего, кроме желания выжить и не попасть в плен. Фрицы гнали Алексея в угол между двумя болотами.

Треснувший, но не развалившийся фронт был за спиной в пятнадцати верстах. Там до сих пор бухало и сверкало. Полного прорыва на всю глубину обороны не произошло. Советские части, выбитые из окопов первой и второй линии, цепляясь друг за друга, отходили с боями на заранее подготовленные позиции. Такая тактика противника и отсутствие резервов не позволяли командующему 23-м армейским корпусом генералу Альбрехту Шуберту выполнить поставленную перед ним задачу – прорвать фронт, выйти к железной дороге Селижарово – Лихославль и сходу взять Торжок.

Где-то здесь стояли советские части второго эшелона. Сплошной линии обороны тут не было, и только случай мог спасти Алексея. Он мечтал наткнуться на обозников, а упасть в окоп к своим вообще почитал за счастье. Но счастье удалялось от него по мере того, как он выбивался из сил, а лес редел, переходя в мочажину. Под ногами захлюпало, пошли мхи и кочкарники. Стена спасительного леса вильнула и ушла в сторону, синеватым забором охватывая болото по кругу. «В таких местах не роют окопы», – почему-то подумал красноармеец и затравлено обернулся, стараясь разглядеть серо-зеленые тени.

Немцы шли полукругом, сжимая удавку.

Раза три или четыре Алексей пытался вырваться из низины и кинуться в лес, но грязевые фонтанчики от пуль вставали на его пути, заставляя бежать вглубь болота. Бог миловал, и боец не влетел в «окно». Это когда дёрн трещит и рвется, земля уходит из-под ног, выплевывая тебе навстречу вонючую серую жижу. Кто-то провел его между трясинных пятаков и вытолкал на дорогу, заставленную брошенной техникой. Алёшка не сомневался, что виденный им во сне архиерей где-то рядом, не оставляет и ведет к некому сакральному месту, известному только ему одному…

Так и получилось.

Грязный и мокрый, Алексей выбрался на насыпь и, переводя дыхание, устало уперся руками в колени. За дорогой солдат Смирнов увидел крыши домов и храм – такой же, как и во сне: черный и мокрый. К нему и вела Алексея невидимая рука. До церкви было не больше ста метров. Но эти метры представлялись ему самыми тяжелыми. Перед ним лежал океан прожорливой грязи, из которого торчали крыши легковых автомобилей, зарывшиеся по самые борта ЗИСы и даже легкий танк с размотанной гусеницей.

Готовя пути отхода, части 22-й армии взялись стелить гать, пытаясь срезать крюк и выскочить на большак2, да не успели – дожди пошли.

Так и бросили всё: и дорогу, и технику.

***

Это были Мхи.

Забытая всеми, кроме Советской власти, деревня в глубине Селижаровских топей. В засушливые летние месяцы Моховское болото распадалась на три неровных части с поэтическими названиями: болото Бездонное, Донное и Полудонное. Хотя на карте имелись свои названия, но в деревне они не прижились.

Старики поговаривали, что у первого болота вообще нет дна; у второго вроде дно есть, метра два, и если твой рост выше этого параметра, то через болото можно пройти, если нет – лучше не соваться. А вот третье болото считалось самым загадочным. Идешь, вроде по колено, хлоп – и ты в яме, а там вода, вылез – и опять по колено, шагнул – и уже в трясине бездонной, из которой одна дорога… (в этом месте рассказчик многозначительно закатывал глаза, показывая пальцем на небо).

На болоте жили, по болоту ходили, в болоте хоронили.

Но не всё так плохо. Как леденец на палочке, так и деревня сидела на узкой дороге, связывающей Мхи с внешним миром. По ней вывозили торф, по ней привозили продукты в сельмаг, по ней уходили на фронт.

Сквозного проезда через деревню никогда не было. «У нас только стёжки да коровьи лепешки, – шутили мужики и договаривали: – Мы как блин из печи: дома по кругу, видим все друг друга».

Проплешина среди болот имела дюжину домов, церковь, магазин. За деревней возле дороги, на самом краю Полудонного – или, как еще говорили, Полуденного – болота стоял длинный барак, бывший когда-то правлением Моховского торфяного товарищества. После национализации товарищество получило громкое наименование «Моховское торфопредприятие им. Ильича». Смена вывески привела к тому, что предприятие лет через пять перевели в разряд неперспективных – по причине экономической нецелесообразности. Виной была та самая палочка леденца, которая ранней весной и поздней осенью исчезала под слоем талой или дождевой воды. Болота в это время соединялись, и никто уже не мог понять, где между ними граница.

Дело в том, что дорога от торфопредприятия ныряла в низину, с километр петляла между торфяными каналами и только потом выбиралась на сухой пригорок. Зимой здесь был зимник, летом летник. А весной и осенью Мхи превращались в остров.

При затяжных осенних дождях, что не редкость в здешних местах, земля обычно после Покрова начинала выдавливать воду, как бы говоря: «Мне хватит, это вам». После этого жди дня, когда потоки выйдут на поверхность, заливая окрестности.

Подойдешь к околице – и не знаешь, куда ногу поставить, что там было вчера – одному Богу известно. По деревне еще ходили, оставляя сапоги в грязи, а вот чуть дальше – только вплавь. Со склада после такого дня мешки с торфом вывозили на лодках, на них же и продукты подвозили.

И так до морозов.

***

Окошко в церкви засветилось желтоватым светом.

Хлопнула входная дверь, и через некоторое время три раза ухнул колокол и радостно зазвенели малые колокола. «Я тут бегаю, как лось, а у них там праздник», – зло подумал Алексей и еще раз обернулся, желая одного: чтобы за спиной никого не было, фрицы бы исчезли, а он оказался бы возле КПП какой-нибудь тыловой части…

Он знал, что скажет особисту: «Отступал с боями, упал от усталости, уснул и отстал. Оружия не терял, так как не имел – не положено по штату. Яростно бился за Родину. Вот книжка красноармейца, и вот всему сказанному подтверждение, – Алексей мысленно лезет в нагрудный карман и достает вещи фрица. – Это горный цветок – значок альпийского стрелка, нашедшего свою смерть в тверских болотах. А это его жетон… Наверное, диверсант… Где точно убил, не знаю, но там была деревня с церковью, а кругом болота…»

Но, увы, не дано человеку материализовывать мысли, превращая желаемое в действительное, а фантастику в реальность. Всё, что он вынес из школы – чудес нет и не бывает: в цирке – фокусники, в церкви – шарлатаны.

То, что Алёха узрел, вернуло его к реальности.

По его следам шла цепочка немецких солдат. След в след. А командир у них осёл: построил всех в затылок и погнал через болото, как баранов. «Ружье бы мне, хоть охотничье, и картечь – всех бы положил». Алексей невольно скосил глаза и понял, что недооценил офицера. Слева шла еще одна цепочка солдат, страхуя первую группу. И если первые уверенно наступали в Алёшкины следы, то в крайней группе всё время останавливались и прощупывали шестами почву.

И тут до него дошло. Если гонят – значит, за деревней нет хода. Или такой же торфяник, или, что еще хуже, топь. Утопить хотят. Суки мстительные. Рядового, оставившего свою часть три дня назад, никто бы не повел в плен – не того полета птица. Пристрелили бы и всё. И даже крапивой не закидали. Мороз пробежал по коже, и Алексею стало жалко себя.

Если бы не архиерей, лежал бы он сейчас в осиннике вместо того фрица. Спал ли он на ходу, или стоя дремал, Алёшка не помнил. Последние несколько часов шел в забытьи, сжимая в руке саперную лопатку, и всё искал сухое место в сыром лесу. Он ли увидел фрица, или тот сам его толкнул, Смирнов тоже не помнил. И как ударил немца – не видел. Сработал рефлекс на окрик по-немецки. Махнул рукой под архиерейское благословение и снес гансу полголовы…

Алексей хотел прекратить эту игру, но не мог.

Животный страх сковал его, заставляя бежать от смерти, идущей по пятам. «Жить любой ценой», – стучало в его воспаленном мозгу. Лучше плен, чем могила. Перед глазами мелькнуло видение: полуистлевший, оскалившийся труп, покрытый мхом и грибами, между которых шевелится клубок червей. А еще плачущая мамка у окна…

– Я не хочу умирать! – Алексей вскрикнул и замотал головой. – Не хочууу! – Неведенье томило его, мучая и изводя до поноса. И если до этого дня боец Красной Армии Алексей Смирнов ни разу не подумал, что смертен, то сегодня он побил все рекорды по размышлению на тему «Что там и как?» Он не знал, чего ждать от смерти, и боялся её. Как это так – взять и прервать нить жизни? А дальше что? Что потом? Тлен, прах, пустота… Что, он никогда не увидит солнца? Не будет дышать этим воздухом? Не услышит пения птиц? Но почему? На этот вопрос у него не нашлось ответа.

Когда-то в далеком детстве от дремучих старух он слышал про бессмертие души. Про Страшный суд. Про ад и рай. И, кажется, тогда он во всё это верил… Но потом стал наглым и хамоватым. Не для людей – для Бога, от которого отрекся, сорвав с себя крестик. И, что самое странное, людей он боялся больше Бога. Пересуды, взгляды, выговоры, увольнения и даже аресты – вот чего боялись все, и он в том числе. Люди – они рядом, а Бог… где он… и есть ли Он вообще?..

Тусклый диск солнца еле проглядывался сквозь темные, низкие тучи. Ветер поднимал воротник и шевелил волосы на голове. Пилотку Алёшка потерял, а шинель бросил: сукно набухло, превратившись в камень, который он не мог уже тащить. Ветер принес обрывки чужой гортанной речи: немцы были на подходе, надо было спешить.

Солдат устало дернулся и побежал к церкви, проваливаясь по колено в грязь.

***

Чернявая, коротко стриженая лопоухая голова мелькала в оконном проеме. Вверх-вниз, вверх-вниз. Будучи хилого телосложения, Иван немного устал. Но всё равно он радостно качался на бревне, соединенном пеньковой веревкой с языком колокола. От сырости веревка чуть провисла, и не всегда удар получался полноценным. Пришлось приловчиться, чтобы с одного толчка звон получался гулким и протяжным. Ванька три раза качнул бревно, спрыгнул и, схватившись за веревки, стал трезвонить в малые колокола.

Как таковых колоколов не было.

Вместо большого колокола висела рельса, а вместо малых – два швеллера3 с привязанными к ним огромными гайками размером с кулак. Саперы выручили. За два лукошка яиц принесли и подвесили на колокольне. «Хоть какой, а всё же звон», – сказал тогда отец Алексий и послал Дарью купить в деревне самогона. Без самогона солдаты не хотели тащить рельсу на колокольню.

Еще в 1929 году в целях борьбы с колокольным звоном, якобы мешающим непрерывной рабочей неделе, власть приняла решение об изъятии колоколов во всех церквях. На самом деле стране не хватало чугуна, меди, бронзы – и колокола, по мнению властей, должны были эту проблему решить. Конфисковывали повсеместно, как и положено – с яростным энтузиазмом. Проблему не решили, а церкви умолкли. А тут война. Вот и решил отец Алексий воспользоваться ситуацией.

Людям Бог в подспорье, в веру, в надежду.

А как узнать, что служба началась? Как позвать народ на литургию? Вот и придумал батюшка поднять на колокольню рельс, а чтобы разнообразить звон, туда же затащили и два швеллера.

Иван помнил, как его посвящали в церковнослужители.

Последнее время отец всё время повторял: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою»4.

Начало войны подхлестнуло отца Алексия в решимости провести хиротесию5 над средним сыном. Старший, Фёдор, был рукоположен в дьяконы еще в прошлом году, а вот с Иваном батюшка всё тянул. Отец ожидал, когда сын возмужает умом и укрепится верою – слишком романтичным был у него характер. В голове одни индейцы и рыцари. А в церковном послушании как-то нерадив: то зевота на мальца нападет во время чтения Священного Писания; то в носу козюлю найдет и не знает, куда её деть; а то стоит в храме – и видно, что его здесь нет: бегает мысленно по гумну с пацанами, в футбол гоняет.

Через три недели после своего возвращения отец Алексий нашел у него под подушкой «Айвенго» Вальтера Скотта. Книга лежала без обложки и титульного листа, но батюшка узнал её. Года два назад дал почитать кому-то из детей в деревне, и вот Айвенго вернулся. Отец открыл, полистал, увидел размалёванного рыцаря, хмыкнул и спросил: «Не рановато еще читать про рыцарей?» – «Да нет», – как ни в чём не бывало ответил Иван и потупил взгляд. – «А конника зачем разрисовал?» – «Это не я, но чужой грех беру на себя. Только не ругай Мишку».

Какого Мишку и за что его ругать, батюшка не понял, но услышанное потрясло его до глубины души, и он чуть было не свистнул, пораженный откровением детской души. «Это ты здесь почерпнул?» – спросил тогда отец и, закрыв книгу, протянул Ивану. – «Не всё, но что-то и отсюда».

Ответ укрепил отца Алексия в решимости рукоположить среднего сына, чтобы он служил не как благословленный мирянин, а как церковнослужитель. Ввести его в клир как чтеца. Быть иподиаконом, который уже может прикасаться к престолу во время богослужения, кадить в храме и входить в алтарь через Царские врата, Ивану было еще рановато по возрасту, а вот на чтецов возрастных ограничений не было. А там, глядишь, и до диаконства дорастет. Батюшка словно чувствовал что-то и спешил устроить свои земные дела.

На следующий день отец Алексий написал письмо владыке с просьбой прийти и провести чин посвящения Фёдора в пресвитеры6, а Ивана в чтецы. Случилось это в четвертую седмицу по Пятидесятнице на двадцать третий день войны.

Всю следующую и часть шедшей за ней седмицы Иван по благословению отца бегал на станцию – на почту. Из-за болот, охватывающих Мхи подковой, приходилось делать крюк, и выходило почти десять верст. Десять туда, десять обратно. На дорогу и на ожидание маневрового, с которым обычно приезжал почтальон, уходил весь световой день. Отец освободил сына от домашних дел, не освободив от церковных: поручил читать Псалтырь – по убиенным, раненым и живым. Полное прочтение занимало шесть часов. Иван начинал с вечера, с восьми, и заканчивал перед петухами. После чего здесь же, в храме, садился на лавку и сидя читал вечернее правило по памяти, засыпая на словах: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой…» Дальше он уже не мог ничего сказать, кулем падал на лежанку. А иногда и мимо. Так продолжалось всю неделю, пока почтальон не сказал: «Пляши!»

Кому отец писал, Иван понял лишь после того, как ответ был зачитан с амвона7 в переполненной церкви. В тот день был двойной праздник: воскресенье и Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». В маленькую деревянную церквушку набилась вся деревня, да еще пришлые из соседних сёл. На сорок верст в округе из действующих церквей было только две: одна во Мхах, а другая аж в Торжке. Мужики стояли с повестками, бабы – с ладанками, иконками и крестиками. Те, кто не смог войти в притвор, ждали на улице, когда выйдут люди и можно будет подойти к отцу Алексию за благословением: чтобы не убили, не умер от ран, не покалечили или, не дай Бог, в плен не попал.

Война всех заставила вспомнить о Боге.

Отец Алексий, облаченный по случаю большого праздника в белоснежную фелонь, зачитал письмо, полученное накануне из Лихославля. Он обязан был донести волю епископа до народа, потому что по канонам только архиерей мог провести чин посвящения.

«Отец Алексий, по неким обстоятельствам, тебе хорошо известным, не имею возможности прийти к тебе, но горю сердцем исполнить просьбу твою. И так как нас весьма малое осталось число, с радостью принимаю от тебя известие о желании твоем посвятить Иоанна в церковнослужители. Возношу молитву к Господу с просьбой украсить свещеносца нескверными и непорочными одеждами, просветить его, чтобы он в будущем веке принял нетленный венец жизни. Постричь же власа́ его и возложить фелонь поручаю тебе, отче. Я же буду просить Господа Вседержителя освятить посвящаемого Иоанна как Своего избранника и даровать ему со всякою Премудростию и разумом совершать поучение и чтение Божественных писаний в храме Божием, сохраняя его в непорочном жительстве. Наметим с тобой общую молитву на литургию в праздник Смоленской иконы Пресвятой Матери Богородицы. Спаси, Господи, страну нашу и воинство ея от супостата, посягнувшего на веру православную. Да пребудет благословение Господне на всех и за вся. Аминь!

Архимандрит Сергий, д. Владычно, 20 июля 1941 г.».

Отец Алексий дочитал, сложил письмо и сунул под фелонь. Ту часть послания, которая касалась старшего сына Фёдора, он не стал озвучивать, рассудив, что у него еще есть время, и, глядишь, на Рождество получится отправить сына в Лихославль.

Иван в последний раз дернул веревку, проследил взглядом, как гайка коснулась швеллера, и невольно обернулся, услышав одиночные выстрелы. От болот к церкви брел грязный солдат, который всё время оглядывался. Сквозь пелену дождя Иван разглядел тех кто шел сзади и стрелял. В груди защемило: нашего, гонят немцы. Ваня никогда раньше не видел фрицев, но догадался.

Чем ближе незнакомец подходил к колокольне, тем явственней пацан видел выцветшую гимнастерку с малиновыми петлицами на воротнике, грязно-серое галифе и сапоги, вымазанные чем-то бурым. Кто такой и откуда, Ивану не дано было знать. Единственное, что мальчишка понял (скорей почувствовал) – с этим человеком в их дом придет беда.

Красноармеец шел без оружия.

Он шатался и всё время падал. Когда поднимался, спина сутулилась и руки свисали плетьми, касаясь травы. Когда шел, ноги заплетались; он путался в них и снова падал. Он уже не мог бежать. Вставал, падал, снова вставал и шел… к церкви.

Ванька, подтянув руками стихарь8, сломя голову кинулся вниз с колокольни, чтобы успеть предупредить отца.

2

Большак – широкая, наезженная дорога.

3

Швеллер – металлическая балка, в сечении напоминающая букву «П».

4

Мф. 9:37–38; Лк. 10:2.

5

Хиротесия – возложение рук с молитвой для посвящения в чин низшего клира – в церковнослужители. Право хиротесии принадлежит епископам.

6

Пресвитер – иерей, священник.

7

Амвон – выступ в середине солеи (возвышенности перед иконостасом), напротив Царских врат.

8

Стихарь – богослужебное облачение, прямая длинная одежда с широкими рукавами.