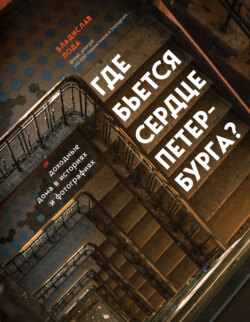

Читать книгу Где бьется сердце Петербурга? Доходные дома в историях и фотографиях - Владислав Пода - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Дом-теремок, или Дом-пряник

ОглавлениеНачать знакомство с парадными Петербурга я предлагаю с дома на Колокольной, 11 – его пестрый и красочный фасад не может оставить равнодушным ни одного прохожего. Этот доходный дом был существенно перестроен в 1899–1900 годах.

Владельцем дома был зажиточный архитектор Николай Никитич Никонов, внесший огромный вклад в развитие неорусского стиля. Талантливый зодчий родился 8 апреля 1849 года в деревне Онофрево Ярославской губернии в семье крепостных крестьян. Когда Николай родился, его родители и не думали, какой вклад в историю русской архитектуры он внесет. Склонность к рисованию обнаружилась у Коли еще в детстве. На это обратил внимание местный священник и всячески поощрял это увлечение и направлял его в нужное русло. В двадцать лет Николай Никитич уже активно писал иконы в одной из церковных мастерских. В конце 1860-х Колю отправляют в столицу, Санкт-Петербург, дабы необычайный талант не затерялся в глубинке.

В 1872 году амбициозный Николай Никитич поступает вольнослушателем в Петербургскую академию художеств. Параллельно с учебой юноша трудился помощником у придворного архитектора Ипполита Антоновича Монигетти и изучал историю русского зодчества. К сожалению (или к счастью), Никонов не смог полноценно закончить учебное заведение и в 1881 году был исключен за постоянные прогулы занятий. Но это не помешало Николаю Никитичу добиться своего. Благодаря покровителям среди преподавателей Академии художеств Никонов таки был допущен к экзамену, успешно сдал его и в 1885 году получил заветное разрешение «производить постройки».

До получения казенной бумаги юный зодчий активно помогал своему наставнику Монигетти в строительстве Политехнического музея в Москве и выступил одним из соавторов причудливого дома Басина, ставшего предметом гордости площади Островского. Как раз в этот период в России набирал популярность неорусский стиль, который опирался на достижения московских и ярославских зодчих XVII века. Изучению и возрождению русского зодчества прошлого Николай Никитич и посвятит всю свою жизнь.

Получив должность архитектора «для производства разных строительных работ по Духовному ведомству», Николай Никитич навсегда свяжет себя со строительством церквей, храмов, достигнет небывалых успехов и уже в 44 года займет должность санкт-петербургского епархиального архитектора. За свою длительную карьеру Никонов успеет построить больше трех десятков церквей и церковных сооружений только в столице, среди которых самые известные – Иоанновский женский монастырь, подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Покровская церковь с Братским домом на Боровой улице.

Получая процент от суммы, выделенной на строительство церковных сооружений, Николай Никитич вкладывал все деньги в строительство своих личных доходных домов, которых он успел за свою жизнь построить аж четыре. В одном из них он и поселился со своей семьей. И это как раз тот самый дом-пряник на Колокольной улице, 11.

Конечно же, Никонов построил свой дом в своем любимом неорусском стиле, который в итоге стал иконой этого стиля в светской архитектуре. Фасад дома украшают оголенный кирпич и майоликовые вставки.

Наличники окон напоминают кокошники из русских сказок, а шатровая крыша придает дому романтичный вид.

В первом дворе тоже чувствуется неорусский стиль. Стены во дворе также облицованы кирпичом, а на башенке, в которой расположилась винтовая лестница для прислуги, уютно устроились майоликовые вставки с изображением растительных орнаментов, соловьев и петушков. Уникальный «парадный» двор появился в этом доме не просто так, ведь дом состоит из двух корпусов, один из которых полностью зажат в дворовых пространствах. Чтобы жилье не упало в цене, Никонов объединяет два корпуса винтовой лестницей, а двор наряжает в неорусском стиле.

В доме есть еще и второй двор, но здесь уже жила прислуга, от чего складывается ощущение, что этот корпус принадлежит совсем другому дому.

В парадном[1] вас встретят «ковры» из метлахской плитки производства харьковского завода «Товарищества барона Эдуарда Бергенгейма». Эта плитка была весьма доступна – по сравнению с конкурентами она стоила в два раза дешевле, – поэтому в петербургских парадных нас часто будет встречать плитка именно этого производителя. Изюминкой парадного являются частично сохранившиеся витражи на окнах с изображением кустиков черники и других растительных орнаментов, а также оригинальные дубовые двери с аутентичными номерными знаками и дверными ручками.

Ранее в парадном располагался диковинный пассажирский лифт с роскошными ажурными оградами, но, увы, сейчас на его месте расположилась уже новая шахта лифта, значительно уступающая в изяществе. Если подняться по винтовой лестнице с оригинальной чугунной оградой на последний этаж, то перед вами откроется потрясающий вид на купол музея Арктики и Антарктики и мансарды старообрядческого доходного дома.

До 1905 года Николай Никитич со своей супругой и детьми жил на третьем этаже в своей барской квартире. В 1906 году зодчий попросил у Духовного ведомства отправить его в отставку и, продав свой дом на Колокольной улице, переехал в город Самару, где продолжил работать вместе со своим старшим сыном. Умер великий зодчий в 1918 году, трое сыновей и дочь после смерти отца остались жить и работать в России.

1

Здесь и далее. «Парадное», по Ожегову, происходит от словосочетания «парадное крыльцо». Вариант «парадная» допустим только в разговорной речи. – Прим. лит. ред.