Читать книгу Stolpersteine - Willy Rink - Страница 2

Über dieses Buch

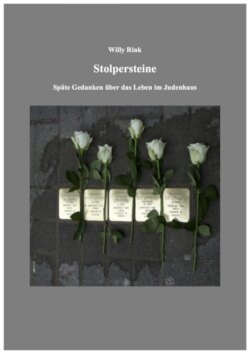

ОглавлениеNun sind also vor dem Haus, in dem ich meine Jugendjahre verbracht habe, die kleinen messingnen Stolpersteine verlegt, die der Erfinder dieser Form des Gedenkens an die jüdischen Opfer der Hitler-Barbarei, ein Kölner Künstler, in seiner Werkstatt herstellen ließ. Kleine Pflastersteine, die von diesem Mann, unterstützt von Arbeitern der Stadt verlegt worden sind. Tausende solcher Steine sind mittlerweile vielerorts in Deutschland und in anderen Ländern verlegt worden. Ich habe lange gezögert, solche winzigen Mahnmale in Auftrag zu geben, weil es durchaus verstehbare Gründe gibt, diese Art des Gedenkens abzulehnen. Am Ende hat sich bei mir der Gedanke behauptet, dass diese Steine zwar den Bewohnern des Hauses und der Nachbarhäuser, die täglich vorübergehen, im Fortgang der Zeit nichts mehr bedeuten werden, dass aber die Nachwachsenden und andere Hinzugekommene ebenso wie zufällig Vorübergehende der neugierigen Frage vielleicht nicht ausweichen werden, was es mit diesen, zuweilen in der Sonne glänzenden Messingplättchen und ihren Inschriften auf sich hat. Dass diese Passanten die Namen, die Geburts- und Sterbedaten der von Hitlers Schergen deportierten und ermordeten jüdischen Bewohner dieses Hauses zur Kenntnis nehmen, weil sie neugierig und nachdenklich sind. Mag sein, dass ich mich in diesen Erwartungen täusche. Es gab und gibt ja von alters her an einzelnen Hauswänden Hinweise darauf, dass dieser oder jener berühmte Mann dort gelebt und gewirkt hat, und solche Tafeln werden allenfalls von Fremden beachtet und meist alsbald wieder vergessen. Ich habe mich, wie gesagt, über solche Bedenken hinweggesetzt. Auch darüber, dass gleichgültige Passanten diese Mahnsteine gedankenlos betreten und beschmutzen werden. Und ich nehme den Unwillen in Kauf, den der eine oder andere Bewohner des Hauses vielleicht empfindet, der nichts von solchen Mahnmalen wissen will. Aus allerlei fragwürdigen Gründen.

Mit der von mir veranlassten Verlegung der Stolpersteine vor dem Haus, in dem ich meine Jugend verbracht habe, dem Haus, in dem ich Zeuge des Leids der einen und der Gleichgültigkeit ebenso wie der Hilfsbereitschaft der anderen Bewohner war, hat sich mir die Frage gestellt, ob es nicht Zeit sei, den Text meines vor Jahren erschienenen Buches über dieses Judenhaus für eine neue Auflage zu überarbeiten, ihn von Ballast zu befreien, vor allem aber, ihn um eine nachdenkliche Auseinandersetzung mit den in den vergangenen Jahrzehnten verfestigten Ritualen und den künftigen Weisen des öffentlichen Gedenkens an die Verbrechen des Hitlerregimes zu ergänzen. Und über Gespräche zu berichten, die ich bei der Verlegung von Stolpersteinen mit einzelnen Bewohnern der betreffenden Häuser darüber geführt habe, wie sie diese kleinen Mahnmale sehen. Diese Neuauflage hat überdies Teile eines anderen Buches über die Quellen antijüdischer Vorurteile aufgenommen, die Hitler und seine Kumpane bis ins Extrem getrieben und zum schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte veranlasst haben. Diese Gedanken über die historischen Quellen des neuzeitlichen Antisemitismus sind in einem Exkurs am Ende des Buches enthalten. Mit dem Inhalt haben sich auch der Titel und der Umfang des Buches verändert.

Auch diese Ausgabe des Buches versucht nicht, allgemeine Erklärungen, Begründungen oder Beschreibungen zur Verfolgung und Ermordung der Juden in Deutschland während der Hitlerjahre vorzutragen. Das haben andere getan, und viele werden immer wieder auf das Neue versuchen, das Unbegreifliche begreifbar, das Unfassliche fassbar zu machen. Mir geht es indessen darum, jenen jüdischen Menschen ein kleines Denkmal in Wörtern zu setzen, die ich, ein Nichtjude mit vielen jüdischen Verwandten und Bekannten, als Kind kennengelernt und auf ihrem Weg durch die Zeit des Hitlerregimes begleitet habe. Ihrer zu gedenken, von denen allenfalls noch der Name in den amtlichen Listen der Opfer erscheint, ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ich will den Namen, so weit es geht, ein Bild der Menschen zugesellen, die diese Namen trugen. Auch von den anderen Menschen in meiner Umgebung, den Nichtjuden, die damals Arier oder Deutschblütige genannt wurden, werde ich erzählen. Von den vielen, die weggeschaut haben. Von den wenigen, die sich, weil sie halfen, in Gefahr begeben haben. Denn bereits ein längeres, freundliches Gespräch mit dem jüdischen Nachbarn in der Öffentlichkeit: Das brauchte in den späten Hitlerjahren Mut, den nicht viele aufgebracht haben. Dieses Buch versucht auch, am Beispiel des Umfelds meiner Jugendjahre Antwort auf die Frage zu geben, was Nichtjuden und Juden in unserem Haus, in unserer Stadt über das Schicksal der deportierten Juden gewusst haben oder jedenfalls hätten wissen können. Juden, um es vorweg zu sagen, wussten nach meiner Erinnerung viel mehr, Nichtjuden viel weniger als im Alltag zu erfahren, in Zeitungen zu lesen, in der Wochenschau zu sehen oder im Radio zu hören war. Viele Nichtjuden wussten Vieles nicht, weil sie es nicht wissen wollten.

Wer waren die Juden, von denen dieses Buch berichtet? Vor allem die jüdischen Bewohner des Hauses, in dem ich die Hitlerjahre, meine Jugendzeit, verbracht habe. Des Judenhauses, wie es später genannt wurde. Alsdann meine jüdischen Verwandten, die oft Besucher des Hauses waren. Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, Menschen allesamt, die im Jargon jener Zeit in Mischehen lebten oder in Mischehen geboren waren. Voll- und Halbjuden, wie es damals hieß. Meine Juden, sozusagen. Sie sind das ernstlich erst geworden, als sie nicht mehr da waren. Nachdem sie verschwunden waren und nie wiederkamen. Als ich erfahren hatte, was ihnen widerfahren ist. Da sind sie also meine Juden geworden. Ich meine damit: Sie haben von mir Besitz genommen, haben im Haus meiner Gefühle und Gedanken Wohnung bezogen, und wenn wir uns dort zuweilen begegnen, dann spreche ich sie an, ohne freilich je eine Antwort zu finden. Starre, blasse Gesichter, die um das Leben weinen, das sie nicht haben fortführen dürfen, das ihnen genommen wurde, bloß weil sie Juden waren. Gesichter, die keinen Trost, nur Traurigkeit vermitteln. Aber, im gleichen, inneren Haus, in anderen Räumen, in der Erinnerung an meine Jugend, da leben sie noch, meine jüdischen Verwandten, die jüdischen Nachbarn und ihre Kinder, von denen vor der Hitlerzeit kaum jemand wusste, dass sie Juden waren. Das bedeutete in meiner damaligen Welt ohnehin nicht viel mehr, als dass sie, wenn überhaupt, in die Synagoge und nicht in die katholische oder evangelische Kirche gingen. In die prächtige Synagoge, die mit ihrer blauen Kuppel mitten in der Stadt stand und deren Bild einen Tupfer von ferner, fremder Kultur beifügten, weil sie anders, ganz anders aussah als die katholischen und evangelischen Kirchen. Meine jüdischen Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen freilich gingen selten oder nie in die Synagoge. Sie waren Juden im Grunde nur, weil ihre Eltern und Großeltern Juden waren und weil in ihren Papieren unter Religionszugehörigkeit stand, dass sie Juden seien. Ihre Familie lebte nachweislich seit Generationen in Hessen. Sie sprachen und verstanden außer einigen Worten, Versen und Gebeten, die sie als Kinder gelernt hatten, nicht Hebräisch und erst recht nicht Jiddisch, das Judendeutsch, das in den Gemeinden Osteuropas gesprochen wurde, als es dort noch jüdische Gemeinden gab. Meine Verwandten kannten allein die deutsche Sprache, und sie redeten in dem Dialekt, der von den einfachen Leuten in Wiesbaden gesprochen wurde. Ihr Leben unterschied sich überhaupt nicht von dem ihrer nichtjüdischen Umgebung. Darum waren sie für mich, einen Evangelischen, so viel und so wenig fremd wie die katholischen Kinder und Erwachsenen, die Teil meiner Jugendwelt waren. Ein leichter Hauch von Anderssein allenfalls, hier wie dort.

Meine jüdischen Verwandten waren einfache Leute. Menschen, die natürlich lesen und schreiben konnten, denen es aber Mühe gemacht hätte, längere Texte zu verfassen. Geschweige denn ein ganzes Buch. Das war ein weiterer Grund, dieses Buch zu schreiben. Die Autobiographien von Juden, die den Holocaust überlebt haben und die Biographien, die über Juden und jüdische Familien berichten, die der Barbarei Hitlers zum Opfer gefallen sind, handeln meist von Menschen, die dem Bürgertum angehört haben. Von Ärzten und Rechtsanwälten, Künstlern und Schriftstellern, Bankiers, Industriellen und Professoren, um nur die häufigsten Fälle zu nennen. Leicht erhalten darum die Nachgeborenen, die sich über die damalige Barbarei in unserem Land unterrichten wollen, den Eindruck, Juden in Deutschland seien allesamt gut gestellte Leute gewesen. Jedenfalls, bis Hitlers Schergen ihnen alles wegnahmen, was sie besaßen. Meinen Verwandten, über die ich berichte, wurden damals keine wertvollen Dinge weggenommen, kein Haus, kein Geld, kein Schmuck, keine Wertpapiere. Weil sie derlei gar nicht besaßen. Sie mussten nicht, wie viele andere Juden in der Stadt, proletarisiert, pauperisiert werden. Sie waren vorher schon arme Leute. Ihnen konnte man allein ihre kleine Lebenswelt und am Ende auch das Leben nehmen. Mit dem Bericht über meine Angehörigen und unsere jüdischen Nachbarn will ich dazu beitragen, das Bild von den wohlhabenden und erfolgreichen deutschen Juden ein wenig zurechtzurücken. Es gab sie, natürlich, so wie es wohlhabende Nichtjuden gab und gibt. Und sicherlich fanden sich unter den Juden damals vergleichsweise - im Verhältnis zu den Bevölkerungsanteilen - mehr Angehörige akademischer Berufe und mehr selbstständige Kaufleute als unter ihren nichtjüdischen Zeitgenossen. Es gab aber eben auch jüdische Arbeiter in unserer Stadt und in unserem Land. Wenngleich nicht viele. Das zeigt sich in einem amtlichen Verzeichnis der Berufe, die von Wiesbadener Juden damals ausgeübt wurden. Bei der Erfassung der Berufe der rund 2000 Juden, die vor Beginn des Zweiten Weltkriegs noch in unserer Stadt lebten, gaben von den Männern in der Tat nur wenige an, Arbeiter zu sein. Und unter denen, die andere Berufe genannt haben, waren ein Amtsrichter, vier Apotheker, fünfzehn Ärzte, vier Bankdirektoren, zwei Betriebsleiter, ein Bücherrevisor, vier Direktoren, zwei Fabrikanten, vier Ingenieure, ein Kommerzienrat, ein Kammergerichtsrat, ein Geheimer Regierungsrat, ein Notar, ein Oberstabsarzt, sieben Rechtsanwälte, ein Notar, ein Tierarzt, drei Zahnärzte und 192 Kaufleute. Man braucht also gar keinen Rechner zu Hilfe zu nehmen, um zu erkennen, dass der Anteil der Arbeiter unter den erwerbstätigen Wiesbadener Juden sehr klein war. Kleiner als bei den nichtjüdischen Einwohnern unserer Stadt. Dabei ist noch nicht einmal bedacht, dass unter den Juden, die zwischen 1933 und 1939 ausgewandert sind, wiederum nur wenige Arbeiter und viele Akademiker und Kaufleute waren. Was zählt: Es gab auch Arbeiter - und das heißt: arme Leute - unter den Wiesbadener Juden, darunter meine Verwandten. Sie waren freilich nicht Bewohner, sondern häufige Besucher des Hauses in der Hermannstraße.

Das Haus in der Hermannstraße

Die jüdischen Eigentümer des Hauses waren keine Arbeiter, sondern Kaufleute, denen es gut ging, bis die Nazis ihnen alles wegnahmen, was sie besaßen. Die einen wie die anderen, die jüdischen Arbeiter und die jüdischen Kaufleute, die nicht rechtzeitig geflohen waren, mussten die Züge besteigen, die sie im Sommer 1942 zu den Gaskammern und Ghettos im „Osten“ fuhren. Menschen, die, wie es damals beschwichtigend hieß, „umgesiedelt“, die „evakuiert“ wurden. Umsiedlung und Evakuierung waren damals geläufige Ausdrücke, weil Millionen Menschen in Hitlers Europa tatsächlich umgesiedelt, evakuiert worden sind. Ich denke an die Millionen Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen, die kreuz und quer durch Europa verschleppt wurden. Oder an die ausgebombten Frauen und Kinder der Städte, die in ferne Dörfer verbracht wurden, die kaum Ziel von Luftangriffen waren. Der Unterschied war freilich, dass alle diese anderen Transporte nicht in Mordfabriken im Osten Europas endeten.

Darüber also will ich berichten: Über das Leben von Juden und Nichtjuden in dem Haus, in dem ich meine Jugendjahre verbrachte. Dieses Haus war - wie viele anderen in unserer Stadt - in den Kriegsjahren in den Unterlagen der Geheimen Staatspolizei und des Wohnungsamtes als ein Haus aufgeführt, das der „Zusammenlegung von Juden“ diente. Als Haus, in dem der Eigentümer oder die Eigentümerin Jude war und in dem in freigewordenen Wohnraum vom Wohnungsamt nur noch jüdische Familien und Einzelpersonen eingewiesen wurden, sodass sich der Anteil der Juden an den Hausbewohnern erhöhte. Im Grenzfall wohnten nur noch jüdische Familien und Einzelpersonen im Hause. In unserem Haus ist dieser Fall nicht eingetreten. Jüdische und nichtjüdische Familien haben bis zum bitteren Ende, der Deportation aller jüdischen Bewohner, einvernehmlich miteinander gelebt. Der Ausdruck „Judenhaus“ taucht in amtlichen Dokumenten nicht auf. Dort ist, wie gesagt, von Häusern die Rede, die der Zusammenlegung der Juden dienen. Judenhaus ist ein Name, den die betroffenen Juden damals diesen Zwangsunterkünften gegeben haben.

In den Jahren seit der Veröffentlichung der Erstausgabe dieses Buches hat sich im öffentlichen Umgang mit den geschilderten, schrecklichen Ereignissen mancherlei verändert. Im Stadtzentrum wurde nun am Standort der in der Pogromnacht im November 1938 zerstörten Synagoge ein großes Mahnmal mit den Namen, den Geburts- und Sterbedaten der ermordeten jüdischen Bürger dieser Stadt errichtet. Ein Ort, an dem Jahr für Jahr am Abend des 9. November der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, der Oberbürgermeister und andere staatliche und kirchliche Würdenträger samt vielen Besuchern der Veranstaltung jener schrecklichen Ereignisse gedenken, von denen auch dieses Buch berichtet. Und wer dieser Tage mit offenen Augen durch die Stadt geht, trifft immer wieder auf die kleinen messingnen Platten, auf die Stolpersteine, die deutlicher und direkter als das Namensband an dem wuchtigen Mahnmal an einzelne Opfer der Barbarei erinnern. Mehr als tausend solcher kleinen Mahnmale kann ein rüstiger Suchender anhand eines im Internet verfügbaren Plans leicht bei einem Rundgang in unserer Stadt und ihrer Umgebung entdecken. Darunter auch die Stolpersteine, die ich vor dem Haus habe verlegen lassen, von dem in diesem Buch die Rede ist. Hinzu kommen, verstreut über das ganze Jahr, mancherlei Initiativen, die die Schrecknisse der Hitlerjahre in Erinnerung rufen. Vor allem das Auftreten von Zeitzeugen, die in Schulen und anderswo über ihre Erlebnisse in der Hitlerzeit berichten. Zeitzeugen, deren Zahl im Fortgang der Zeit naturgemäß schwindet. Es werden aber andererseits die Stimmen jener laut, die ein Ende des öffentlichen Erinnerns, die kollektives Vergessen und Verdrängen, die einen Schlussstrich verlangen. Dieses Ansinnen veranlasst mich angesichts der unfasslichen Verbrechen, um die es geht, zum entschiedenen Widerspruch. Zwar trägt kein Einzelner unter den Nachgeborenen persönliche Schuld an den Verbrechen des Hitlerregimes, es gibt nichts, was man ihm in diesem Kontext vorwerfen könnte, aber der Blick auf die Vergangenheit des eigenen Volkes darf gleichwohl jene schreckliche Spanne seiner Geschichte nicht auslassen, nicht verdrängen. Freilich sind nicht sinnleere, wiederkehrende Rituale, sondern offene Herzen geboten. Als ob die Ermordeten unsere Altvorderen, als ob sie enge Verwandte von uns allen gewesen wären.

Dieses Buch schildert die Menschen, die im Text eine Rolle spielen, nurmehr in groben Strichen. Das Buch berichtet allein von ihrem Schicksal in Hitlers fremder, grausamer Welt. Es bleibt Sache des Lesers, sich ein lebendiges Bild der im Buch erwähnten Menschen zu machen. Der Opfer, der Täter und der vielen anderen, die weder Opfer noch Täter waren.

Wiesbaden, am 31. Oktober 2016

Willy Rink

Nachbemerkung. Ich hätte gerne auch für die Familie Strauss, ein älteres Ehepaar, das vor den Deportationen in unser Haus eingewiesen worden ist, Stolpersteine verlegen lassen. Diese Menschen wurden im späten Sommer 1942 nach Theresienstadt deportiert, und sie haben in dieser Schreckensstätte nur kurze Zeit überlebt. Nach den vom Erfinder und Hersteller der Stolpersteine gesetzten Vorgaben war es aber nicht möglich, für diese Menschen Stolpersteine vor unserem Haus zu verlegen, weil dieses Haus nicht ihre letzte freiwillig gewählte Wohnstätte war. Weil sie in das „Judenhaus“ eingewiesen worden sind. Das gilt auch für Zerline, Helga und Karl-Heinz Löwenberg, jüdische Verwandte, die in ein „Judenhaus“ am Stadtrand eingewiesen worden sind. Auch vor diesem Haus können aus gleichem Grund bislang keine Stolpersteine verlegt werden.