Читать книгу Анти-Дарвин: неудобная антропология - Я. А. Бутаков - Страница 4

1. Зачем люди разъобезьянились?

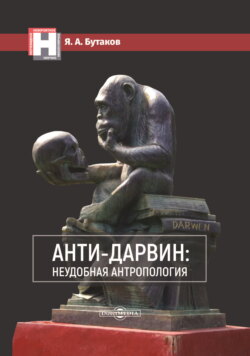

1.1. Что на самом деле открыл Чарльз Дарвин?

ОглавлениеВ 2009 году научный мир праздновал знаковый юбилей – 150 лет выхода в свет эпохальной книги английского биолога-самоучки Чарльза Дарвина «Происхождение видов». С неё отсчитывают начало современной теории эволюции органического мира. При этом мало кто вспомнил, что в том же году исполнилось ровно 200 лет первого обоснования эволюционной теории французским учёным Жан-Батистом Ламарком. И ещё меньше было тех, кто заострял внимание на том, что же, собственно, нового привнёс в науку Дарвин, и почему именно его, а не Ламарка, считают основателем господствующей ныне парадигмы биологии.

Невозможно понять причины успехов и неудач любой научной теории без учёта конкретных исторических условий её появления на свет. Главное творение Ламарка – «Философия зоологии» – было опубликовано в 1809 году. В это время Французская империя Наполеона Бонапарта находилась в зените своего могущества. Спустя всего пять лет она с грохотом пала. Франция навсегда утратила положение европейского культурного гегемона, которое она занимала с конца XVII века. На её место взобралась её торжествующая победительница – Англия. Теперь идеи, высказывавшиеся французскими учёными, имели мало шансов быть принятыми учёными всего мира.

Речь идёт не об открытиях, сразу проверяющихся практикой – в химии и физике, например. Здесь французские учёные продолжали играть выдающуюся роль. Речь идёт именно о фундаментальных естественнонаучных идеях, о своего рода философии науки. Теория эволюции живой природы есть мировоззренческая идея. Она объясняет возникновение одного из царств материального мира (включающего самого человека), выдвигая альтернативу религиозной концепции творения.

Условия, сложившиеся после падения Наполеона в самой Франции, тоже не благоприятствовали утверждению там концепции эволюции. Ламарк прожил ещё пятнадцать лет после крушения Первой империи Бонапартов, но все эти годы были во Франции временем идеологической реакции, вызванной Реставрацией династии Бурбонов. Никакие сомнения в библейской концепции творения были недопустимы для статусного учёного.

В наше время в теории Ламарка можно найти немало наивных и не подтвердившихся положений. Он, например, считал, что жизнь на Земле зарождалась многократно, и чуть ли не каждый тип и даже класс животных имеет свою особую родословную от первопредка. Например, птицы и млекопитающие произошли не от рептилий, а возникли независимо от каких-то неизвестных примитивных животных. Свидетельства в пользу единого древа эволюции животного мира подбирались постепенно в течение XIX века. А окончательно было доказано, что все животные Земли имеют общее происхождение, только в последние десятилетия, с развитием молекулярно-генетических исследований. При этом не исключается, что в далёком геологическом прошлом могли быть и параллельные линии происхождения царства животных от одноклеточных, подобно тому, что наблюдается в царствах растений и грибов[3]. Но сохранилась только одна.

Точно также не могла быть ещё опровергнута в ту пору другая идея Ламарка – о том, что виды не вымирают, а целиком трансформируются в новые. Это тоже стало ясно только с развитием палеонтологических исследований. Для времён Ламарка суждение о том, что не было, например, полного вымирания многих животных в результате библейского Всемирного потопа (в факте которого были тогда уверены все учёные), было весьма прогрессивным и плодотворным.

И уж совсем не к месту упрёки Ламарку в его убеждении о наследовании приобретённых признаков. Ламарк наивно полагал, что полезные свойства организма, полученные им при жизни (например, натренированное умение быстро бегать, спасаясь от хищников или преследуя жертву), передаются потомству. Но ведь и Дарвин был уверен в том, что приобретённые признаки наследуются! В то время вообще никто не мыслил эволюцию иначе. До формулирования законов наследственности, названных в память впервые их обнаружившего монаха-августинца Грегора Менделя, оставалось ещё почти полвека!

Забавно, что важнейшие вехи развития биологии были разделены промежутками ровно в 50 лет. 1809 год – формулировка теории эволюции Ламарком, 1859 – вторичное открытие эволюции Дарвином, 1909 год – введение в науку понятия «ген». Каковое, кстати, было поначалу воспринято как начисто перечёркивающее возможность эволюции по Дарвину! Понадобились ещё десятилетия, чтобы совместить учение о наследственной детерминированности с учением об эволюции.

Итак, что нового, по сравнению с Ламарком, предложил Дарвин? Помимо того, что это было английское ноу-хау, а Англия в середине XIX столетия была всемирной законодательницей мод, в том числе научных?

Дарвин подтверждал свои обобщения богатым фактическим материалом. Как теперь ясно, он, этот материал, показывал всего лишь, как в условиях географической изоляции развиваются признаки, становящиеся общими для всей изолированной популяции и с течением времени приводящие к формированию нового вида, отличного от прародительского. В сущности, эти наблюдения никак не доказывали, что образуется именно новый вид, не скрещивающийся со старым. Механизмы возникновения барьера репродуктивности, исключающего смешивание популяций одного происхождения, после чего только и можно говорить о новом виде, в то время совершенно не были известны.

Чисто умозрительно книга Дарвина объясняла происхождение таксонов более высокого ранга – родов, семейств и т. д. вплоть до типов и целых царств природы. Собственно, и по сей день объяснение их появления теорией эволюции является лишь экстраполяцией механизмов возникновения видов на более крупные таксоны. Подразумевается, что те же самые факторы, которые приводят к формированию видовых различий, в течение долгих промежутков времени могут порождать различия более высокого уровня. Но эти промежутки времени таковы, что никак не могут быть проверены непосредственными наблюдениями в природе.

Почему-то многим не кажется странным, что истинность теории эволюции может быть окончательно подтверждена только, когда мы сможем зафиксировать, что какие-то новые виды возникнут из ныне живущих. Сколько на это потребуется времени? Десятки тысяч, сотни тысяч лет? Есть в этом общее с «теорией» конца света и второго пришествия Христа…

Хотя теория Дарвина предлагала альтернативу концепции творения, она не была первой в этом отношении. И одной идеей эволюции не объяснить, почему имя Дарвина сразу было поднято на щит, в том числе далёкими от науки людьми (например, русскими нигилистами), почему его теория стала такой популярной. Дарвин занял в культурном коде современной цивилизации то же место, которое в древних мифах занимают так называемые «культурные герои» – полубожественные существа, давшие людям основополагающие знания и навыки.

Идея Дарвина сразу попала, что называется, «в струю». Она уловила некий общественный запрос, или мейнстрим. Как бы кто-то не относился скептически к «основоположникам научного коммунизма», но им не откажешь в известной проницательности и способности логично мыслить. А присущая им изрядная доля цинизма позволяла им разоблачать ту подоплёку, которая была бы неприятна многим творцам и участникам происходивших событий. «Удивительно, что Дарвин узнал в мире животных и растений своё английское общество с его разделением труда, конкуренцией, завоеванием новых рынков, “изобретениями” и мальтусовской “борьбой за существование”»[4], – иронично написал Маркс Энгельсу 18 июня 1862 года.

Вот это открытие – естественный отбор в борьбе за существование – и стало тем ноу-хау, что вписало имя Дарвина золотыми буквами в современную мифологию науки.

Но Дарвин не сам придумал термин «борьба за существование». За шесть десятилетий до опубликования «Происхождения видов», в 1798 году, соотечественник Дарвина Томас Мальтус выпустил свою знаменитую книгу «Очерк о законе народонаселения». В ней он и показал, что в человеческом сообществе действует такой всемогущий фактор, как борьба за жизненные ресурсы. Дарвин всего лишь перенёс этот теоретический закон на мир животных и растений и придал ему вид всеобщего закона природы.

Но и это ещё не раскрывает глубинного смысла первоначальной идеи Дарвина и не объясняет успеха его учения. Его книга называлась “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”. В дословном переводе на русский язык заглавие должно звучать так: «О происхождении видов посредством естественного отбора, или Предохранение избранных рас в борьбе за жизнь».

Чтобы понять суть идей Дарвина, желательно следовать точному смыслу его выражений, а не тому смыслу, который хотели бы вложить в них переводчики и интерпретаторы его учения. Ключевое значение имеют слова из второго заголовка, которые неизменно искажённо переводятся на русский язык, обычно – как «Сохранение благоприятствуемых пород» или «Сохранение наиболее приспособленных пород». Варианты перевода на русский язык, равно как и употребление соответствующих терминов в английском языке, допускают такое прочтение. Однако лучше исходить из дословного перевода, если он получается весьма осмысленным. Ведь характерно, например, что Дарвин написал не «Conservation», а «Preservation», то есть всё-таки не «сохранение», а именно «предохранение». И уж совсем не «преуспеяние», как тоже иногда переводят у нас это слово в контексте данного названия.

Давайте обратимся к обстоятельствам написания и выхода в свет книги Дарвина. 50-е годы XIX века. Великобритания развёртывает могучую колониальную экспансию по всему миру. Редьярд Киплинг ещё не провозгласил «бремя белого человека», но уже столетие звучит над морями: “Rule, Britannia, rule the waves!” Англия утверждается в сердце сказочного Востока, повергая Индию к ногам британского льва.

Но вот случился 1857 год. В Индии вспыхнуло восстание сипаев. Беспощадная резня в Бибигаре английских заложников – женщин и детей – не оставила равнодушными все европейские нации. Даже в России, где Англию считали заклятым врагом, печать выражала сочувствие несчастным англичанам! Как «белая раса», избранная, по всеобщему убеждению англосаксов и многих континентальных европейцев, к тому, чтобы повелевать «низшими расами», могла предохранить себя от подобных казусов? Это был один из самых важных политических вопросов, занимавших благочестивое викторианское общество. Книга, говорящая о способах «предохранения избранной расы», должна была привлечь широкое внимание и стать хорошо продаваемой.

Следует обратить особое внимание на это понятие – the Favoured Race, «избранная» или «излюбленная раса». Оно имеет корни в протестантской религиозной доктрине и напрямую связано с ветхозаветной идеологией избранного Богом народа. Favoured Race это именно не преуспевшая, не победившая, а возлюбленная Богом и заранее предназначенная Им к спасению раса. Дарвин явно намекал, что речь идёт не просто о победителях в конкуренции, а о расе, которой исходно, какими-то высшими силами, предопределено преуспевать. Это была прямая отсылка к вопросам общественной идеологии, для которой материал из биологии служил лишь иллюстративным рядом.

Использование Дарвином библейской аллюзии становится особенно понятным в свете того, что по своей научной специальности, приобретённой во время учёбы в Кембридже, Дарвин был богословом. А занятия естественной наукой – медициной – которую он ранее изучал в Эдинбурге, ему не дались.

Дарвина, как любого джентльмена, волновали общественно-политические вопросы. Англия того времени смотрела в будущее не только с оптимизмом, благодаря колониальной экспансии, но и с тревогой. Да что там – тревога охватывала весь добропорядочный буржуазный мир. Дарвин вряд ли знал, что ещё в 1847 году два молодых, мало кому известных немца выпустили «Манифест коммунистической партии», в котором грозили скорой гибелью всему этому старому миру – его королям, сословиям, богатствам и даже институту семьи. Но он видел, как растёт численность рабочего класса, как тот переходит к активным политическим выступлениям, требует всеобщего избирательного права.

То был самый животрепещущий вопрос политической жизни Англии в середине XIX века. Как раз в 1848 году Англию сотрясло первое выступление чартистов, требовавших всеобщего и равного голосования на выборах в Палату общин. «А что, если всем дать избирательное право? Ведь тогда депутаты рабочих, составив большинство в парламенте, примут законы, отменяющие собственность и семью! Нет, не бывать этому!» – так думало образованное общество, к которому принадлежал и Дарвин. Но как предотвратить такое развитие событий, не посягая при этом на священные права свободы слова и неприкосновенности личности, одинаковые для всех?

Джентльмены уже избраны самим своим происхождением для того, чтобы управлять Англией, ко благу всей нации. Но им необходимо знать, как на будущее удержать это своё положение. Борьба за жизнь пронизывает всё вокруг, и много есть охотников занять место высшего класса, используя политические методы. Проблему надо было сформулировать, как она есть, но не обязательно проговаривая всё до конца, чтобы не возбудить излишней неприязни в демократических кругах. Более того, идею можно было подать этим кругам как прогрессивную, революционную, сокрушающую гнёт религии в таком важнейшем мировоззренческом вопросе, как происхождение жизни. Это была удачная находка! А те, к кому идея обращена через явные намёки в самом названии, поймут.

Они действительно поняли. Последняя треть XIX века в передовых странах стала временем принятия эффективных мер «избранной расой», то есть правящими классами, для предохранения своего господствующего положения. Развитие капитализма стало направляться так, чтобы заинтересовать в нём возможно большие массы населения «белых» стран. Причём это население само стало занимать положение сплочённой «избранной расы» по отношению к населению колоний в Азии и Африке. А главное – правила общественной конкуренции стали умело составлять так, чтобы они всегда содействовали отбору правящей элиты с нужными качествами, обеспечивающими эффективность и приспособляемость буржуазной системы к любым изменениям.

Часто говорят, что величайшая заслуга Дарвина – в том, что он показал действие естественного отбора как главного движущего фактора эволюции. Это утверждение вообще несообразно. Сказать, что в природе выживают и преуспевают существа, наилучше приспособленные к условиям среды, – чистейшей воды банальность. А в этом и заключается естественный отбор. Предположить же, что естественный отбор действует в человеческом обществе и показать элите, что она должна отвечать условиям такого отбора, дабы предохранить своё первенствующее положение, – уже доктрина. Термин «социал-дарвинизм» – тавтология. Теория Дарвина исходно была социальной доктриной.

Учение Дарвина, заставившее господствующие классы задуматься о стратегии сохранения своего доминирования в «борьбе за жизнь» путём создания соответствующих условий «естественного» отбора, явилось достойным и своевременным ответом капитализма на возникновение учения о пролетарской революции. Этим объясняется то колоссальное значение, которое придано Дарвину в современном мире. Многие восторженно повторяют его имя, даже не понимая, в чём, собственно, заключался вклад этого поистине выдающегося человека в развитие и качество цивилизации, а не только в историю науки. Этот вклад легко можно оценить отрицательно, но это уже выходит за рамки настоящей книги.

Более того, его вклад в науку, конкретно – в биологию, явился лишь побочным эффектом его идей, следствием выбора конкретного материала, которым он эти идеи проиллюстрировал. Бывает.

3

А. В. Марков. Рождение сложности. – С. 258.

4

Цит. по: Т. Юнкер, У. Хоссфельд. — С. 70.