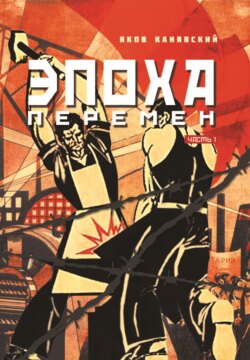

Читать книгу Эпоха перемен. Историко-публицистический роман в 2 частях. Часть 1 - Яков Канявский - Страница 6

Часть 1

Нам всё же прошлое придётся ворошить

Глава 3

Весь мир насилья мы разрушим…

Оглавление«Никто не принёс человечеству больше бед, чем борцы за счастье всего человечества».

Илья Эренбург, советский писатель

– А почему «так называемая»? – удивился Аркадий.

– Потому что такой революции, какой нам преподавали её в советское время, на самом деле не было, – ответил Юрий Сергеевич. – Конечно, Россия после отмены крепостного права нуждалась в дальнейших реформах. Во второй половине XIХ века начиналось уже «брожение умов». Создавались отдельные общества, такие как «Народная воля», «Народная расправа» и так далее. Но все они были малочисленны и признавали в основном методы террора. В 1905–1906 годах террористы убили тысячи государственных чиновников и рядовых полицейских. Столыпин тогда ввёл военно-полевые суды и восстановил порядок в стране.

– А почему же не прижились реформы Столыпина? – вступил в разговор Дмитрич.

– Дело в том, что после реформ Александра II в России началось бурное развитие капитализма, а с ним и резкое классовое расслоение среди крестьян. Они привыкли жить общиной, несколько столетий были крепостными и не готовы были к конкурентной борьбе. Отсюда и возникали народные волнения. Из создавшегося положения было два выхода. Или надо было ликвидировать общины, чтобы крестьяне превратились в свободных хозяев. Или надо было усилить общину и государственный контроль над крестьянами.

При этом они отказывались от личной свободы, но получали гарантию равенства и минимального благосостояния. Столыпин понимал необходимость реформ, но большинство общественных деятелей выступало за сохранение общины, защищающей крестьян от хищничества купцов. Поэтому во время проведения столыпинских реформ больше 75 % крестьян отказались выходить из общины и создавать собственное хозяйство.

– То же самое произошло в 1991 году после падения советской власти, – заметил Аркадий. – За многие десятилетия колхозного строя выросло несколько поколений крестьян, не имеющих понятия о самостоятельном хозяйстве. Поэтому только 1 % из них стали фермерами.

– В сохранении общин были заинтересованы и революционеры, так как, кроме всего прочего, они имели возможность работать с организованной массой. Однако крестьянство было малопригодно для революционных действий, потому что привязано к земле и своему хозяйству. Поэтому Ленин и призывал опираться на пролетариат, которому терять нечего. Но рабочий класс составлял всего 1 % населения страны. Да и большевиков насчитывалось по стране всего несколько тысяч. Занимались они, в основном, агитационной деятельностью. В отличие от эсеров, которые предпочитали действовать террором. Полиция старалась заслать в эти организации своих осведомителей и держать ситуацию под контролем. В партии эсеров разразился большой скандал, когда был разоблачён Азеф, названный потом «королём провокаторов».

– Ты можешь рассказать о нём более подробно? Из советской истории мы знаем о нём очень мало.

– Могу подробно, но это займёт много времени. Кроме того, как видишь, Дмитрич давно разлил по стаканам бодрящий напиток, а мы всё не можем выпить.

– За что будем пить?

– Давайте выпьем за то, чтобы в мире никогда не было безымянных могил, – предложил Аркадий, с грустью оглядывая запущенное кладбище. – И чтобы за этими могилами всегда было кому ухаживать. Чтобы не прерывалось генеалогическое древо.

– Ну, что ж, – как-то загадочно улыбнулся Юрий Сергеевич, – давайте за это выпьем.

После выпивки и закуски Юрий Сергеевич продолжал:

– Евно Азеф родился в 1869 году в местечке Лысково Гродненской губернии. Позже семья переехала в Ростов и занялась торговлей. Там Азеф поступил в гимназию, но после шестого класса был исключён за какой-то неблаговидный поступок. Однако сумел окончить гимназию, сдав все экзамены экстерном. Какое-то время перебивался случайными заработками. В 1892 году один купец из Мариуполя поручил ему продажу масла. Азеф присвоил вырученные от продажи масла 800 рублей и уехал в Германию. В Карлсруэ он поступил в политехникум.

Кроме оплаты учёбы и проживания, Азефу требовались деньги на развлечения, до которых он был большой охотник. И он нашёл источник их получения. В 1893 году он обратился к начальнику ростовского жандармского управления с предложением своих услуг. Он предложил полковнику Страхову поставлять за определённую плату сведения о том, чем занимаются в своих кружках русские студенты политехникума. Страхов согласовал этот вопрос со своим руководством в Петербурге, и Азеф стал секретным сотрудником полиции с первоначальным окладом 50 рублей в месяц. Для писаря, оформлявшего личное дело Азефа, слово Карлсруэ было труднонаписуемым, поэтому он написал: «Дело сотрудника из кастрюли». И в этой «кастрюле» вскоре заварилась большая каша. Сообщения Азефа поражали полицию своей точностью.

В политехникуме Азеф проучился два года, а затем перевёлся в Высшую электромеханическую школу в Дармштадте. В 1897 году он получил диплом инженера электрика и начал работать в Берлине в центральной электрической компании. В 1899 году он вернулся в Россию и устроился инженером в московскую «Всеобщую электрическую компанию». В Москве же он был представлен ещё в двух местах: королю российского политического сыска полковнику Зубатову и московским социалистам-революционерам.

В организацию он был принят по рекомендации одного из организаторов заграничного союза эсеров Житловского. В 1901 году в Женеве Азеф встретился с Гершем Гершуни. Совместной деятельностью им удалось объединить северный, южный и заграничный союзы эсеров в единую партию. Гершуни был назначен руководителем Боевой организации, а Азеф стал его заместителем. В 1903 году Гершуни был арестован, и Азеф занял его место.

Боевая организация эсеров совершила целый ряд убийств видных государственных служащих. В этом списке и министры, и генерал-губернаторы, генералы, адмиралы и прочие чиновники. А ещё два списка было в полиции. Один содержал перечень покушений, сорванных благодаря доносам Азефа. Второй список содержит многие десятки революционеров, выданных Азефом Департаменту полиции.

И работа эта довольно щедро вознаграждалась. Жалование Азефа вместе с командировочными, премиальными и наградными составило со временем несколько тысяч рублей в месяц, что превышало зарплату некоторых министров. Кроме того, Азеф пользовался кассой боевой организации, находившейся в его бесконтрольном ведении. Это позволяло ему жить на широкую ногу, хотя в партии он слыл аскетом, живущим «на хлебе и селёдке».

В руководство партии эсеров неоднократно поступали сведения о том, что Азеф ведёт двойную игру. Однако в партии отказывались этому верить. Когда редактор журнала «Былое» Бурцев в 1908 году напечатал статью с разоблачающими Азефа материалами, против автора статьи ополчилась вся партия. В октябре 1908 года в Париже устроили «суд чести». Судьями были такие авторитетные революционеры, как Кропоткин, Герман Лопатин и Вера Фигнер. Азеф счёл себя оскорблённым и на суд не приехал. Он заявил, что доверяет суду, что будет доказана его полная невиновность, а «клеветник» Бурцев будет заклеймён позором. И действительно, многие видные революционеры выступали в защиту Азефа.

Борис Савинков заявил: «Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно. Но в провокацию Ивана (одна из партийных кличек Азефа) я не поверю никогда. Даже подтверждение бывшего директора Департамента полиции Лопухина убедило не всех. Окончательно всё прояснилось в январе 1909 года после суда над Лопухиным. Было решено поговорить с Азефом начистоту. Для этого делегировали Панова, Савинкова и Чернова. Делегация нашла Азефа в Париже. Много часов продолжались препирательства, и Азефу удалось улизнуть. Эсеры объявили Азефа предателем и приговорили к смерти.

– Я вот что-то не помню, где и как его убили, – заметил Дмитрич.

– А его никто и не убивал. И даже не думал искать. Его предательство ввергло партию эсеров в такой кризис, что им было не до мести. В полицейских кругах тоже были потрясены двойным предательством Азефа, и долго не могли с этим смириться. А Азеф поменял фамилию, став Неймаером, и на припасённые заранее деньги разъезжал со своей любовницей по Европе. В 1910 году он поселился в Берлине и стал играть на бирже. Свои деньги он держал в русских ценных бумагах, так как они высоко котировались во всём мире.

Но с началом войны бумаги эти обесценились, и Азеф разорился. Ему пришлось открыть маленькую корсетную мастерскую. Шить корсеты пришлось его любовнице, бывшей певичке петербургского ресторана «Аквариум» Клёйфер. В 1915 году его арестовала немецкая полиция. Азеф был опознан и помещён в Моабитскую тюрьму как опасный террорист. Он написал несколько писем берлинскому «полицей-президенту», но ответа не получил.

Его освободили лишь в 1917 году и сразу приняли на работу в МИД Германии. И этот момент вызывает особый интерес. Дело в том, что в МИД любой страны не берут, как правило, на работу иностранцев. Тем более с такой репутацией. Значит, в министерстве на Азефа имели какие-то виды. Я догадываюсь, какие, но скажу об этом позднее. Как бы то ни было, но виды эти германским чиновникам не суждено было использовать. У Азефа обострилась болезнь почек, появились проблемы с сердцем, и 24 апреля 1918 года он умер. На Вильмердорфском кладбище в Берлине на его могиле даже не было памятной плиты. Был только номер 446.

Приятели молчали, переваривая информацию.

– А теперь вспомним, – продолжал Юрий Сергеевич, – за что мы сейчас пили. Вы по-прежнему настаиваете, что не должно быть безымянных могил? Даже могил таких людей, как Чикатило, Гитлер, Геббельс и тому подобные?

– Так мы ведь имели в виду нормальных людей, а не преступников, – потупился Дмитрич.

– Но в нашей стране понятие преступник является относительным, – возразил Юрий Сергеевич. – Сегодня он герой, а завтра преступник.

– Да, – задумавшись, произнёс Аркадий, – я ещё помню учебники истории с закрашенными портретами. То эти люди считались героями гражданской войны, потом вдруг стали врагами народа.

– А вам не приходило в голову, насколько трагична для страны сама фраза «Герой гражданской войны»? – с грустью заметил Юрий Сергеевич. – Это значит, что человек отличился не при защите страны от внешних врагов, а в том, что поубивал своих родственников, друзей, соседей только за то, что они не были согласны с его мировоззрением. И за это ещё был награждён, а не предстал перед судом!

На события, происходившие у нас в стране, можно посмотреть с разных точек зрения. К примеру, твой, Дмитрич, любимый Маяковский. С одной стороны – революционер, великий поэт. А для тех, кто с приходом большевиков всё потерял, и родных, и собственность, всякий революционер является врагом. Да и не для всех революционеров он друг. Историки раскопали некоторые странные факты из его биографии. За свою революционную деятельность Маяковский в царское время пять раз был арестован. Его подельники получают большие сроки заключения, ссылку, а Маяковского каждый раз отпускают. После 1917 года из следственного дела Маяковского исчезают некоторые документы. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что на допросах Маяковский сломался и стал работать на полицию. А работники ГПУ изъяли соответствующие бумаги из архивов полиции, чтобы держать на крючке известного поэта и сделать своим агентом. Кроме того, Маяковский сотрудничал с Троцким, следовательно, для сталинистов тоже был врагом. Не исключено, что всё это и явилось причиной его самоубийства. Так что далеко не всё в нашей истории так очевидно.

– Или взять, к примеру, Тухачевского, – добавил Аркадий. – Для одних он великий полководец, незаслуженно репрессированный. А для жертв его карательной экспедиции на Тамбовщине, он кровавый палач.

– А сколько за годы советской власти было сложено мифов о «вожде мирового пролетариата», – продолжал Юрий Сергеевич, – на самом деле некоторые факты из его биографии были мало известны широким массам. Даже не было точно известно то место на земле, где Ленин родился. Известен дом Ульяновых в Симбирске, где он провёл детство. Но туда Володя попал уже в годовалом возрасте. А до этого семья Ульяновых снимала флигель во дворе у купчихи Прибыловской. До наших дней этот флигель не сохранился. Занимавшаяся ленинской темой писательница Зоя Воскресенская поехала в Ульяновск, изучала в архивах планы домовладений и с помощью местных архитекторов нашла это историческое место. И оказалось, что на этом месте в самом центре города стоит общественный туалет.

– А может, это даже символично, и показывает, как народ относится к идеям марксизма-ленинизма?!

– Вот тут ещё одно заблуждение. Марксизм и ленинизм, как теперь выясняется, вещи совершенно разные. Ещё Плеханов на основе марксистской теории высказал мысль о том, что «Россия не созрела для демократии». Он убеждал Ленина в том, что в России ещё не создано социальных и экономических предпосылок для возникновения гражданского демократического общества. Но Ленина не устраивало то, что нужно ждать, когда созреют эти условия. Плеханову пришлось признать: «Ленин мой ученик, который у меня ничему не научился…»

Январское восстание 1905 года показало правоту Плеханова. Во время этого восстания, кстати, Сталин, имевший тогда кличку Коба, на Кавказе создал на основе боевых дружин ударный отряд. Каждый боевик должен был хорошо владеть огнестрельным и холодным оружием, уметь управлять не только лошадьми, но и паровозом. Эти боевики использовались для борьбы с погромщиками, защиты партийных лидеров и демонстраций. После разгрома восстания деятельность боевиков стала сводиться к грабежам. Начались скандалы, и на партийном съезде в Стокгольме было принято решение о прекращении грабежей и роспуске групп боевиков.

Но революционная деятельность требовала денег. И в 1907 году Ленин вызывает в Берлин Сталина и Леонида Красина, возглавлявшего боевую техническую группу ЦК партии. Втайне от партии Ленин создал группу для добывания денег. В группу входит сам Ленин, Леонид Красин и Александр Богданов. Эта «Коллегия трёх» заключила договор с кавказскими боевиками. А вскоре на весь мир прогремело дело об «ограблении века» в Тифлисе. За техническую сторону налёта отвечал Коба, а исполнителем был Симон Тер-Петросян по кличке Камо. Полиции стало известно о предстоящем налёте, и она разработала секретную операцию для поимки революционеров «на живца».

13 июня 1907 года прибывает из Петербурга жалование для госслужащих. Обычно для перевозки денег использовались два маршрута. В этот раз деньги повезли по третьему маршруту. В экипаже находились два мешка, набитых пятисотрублёвыми ассигнациями. Охраняли груз казаки. Когда экипаж с эскортом выехал на центральную площадь, там появляется фаэтон с Камо, переодетым в армейского капитана. Экипаж и казаков налётчики закидали бомбами. В результате кассир и большая часть конвоя были убиты, остальные тяжело ранены. Сам экипаж был разнесён в клочья. А налётчики скрылись, захватив инкассаторский мешок, в котором находилось четверть миллиона царских рублей. В этой истории остались тёмные пятна: откуда полиция узнала о плане захвата денег, и кто предупредил грабителей о тайных планах полиции. Напрашивается вывод, что среди грабителей был двойной агент.

Тифлисский подпольный комитет заинтересовался также, куда делись деньги. А деньги в это время были на пути в Финляндию на конспиративную дачу Ленина. Но Сталин не мог рассказать о тайном договоре с «Коллегией трёх» и всё взял на себя. Тифлисский комитет исключает его из партии, и Сталин исчезает из Грузии. А «Коллегия трёх» так и не смогла воспользоваться награбленными деньгами. Полиция разослала во все мировые банки номера похищенных банкнот. Первым при пересечении Ламанша с этими пятисотрублёвками был арестован известный революционер Максим Литвинов. С этими деньгами были арестованы ещё несколько большевиков, а в Берлине арестован Камо. Стало ясно, что эти деньги не примет ни один банк мира.

– Можно себе представить, как было обидно «вождю мирового пролетариата», когда им с Крупской пришлось сжигать эти деньги в печке.

– Конечно. А Коба появился в Баку, где начинался нефтяной бум. Люди делали миллионные состояния, и это, естественно, привлекало грабителей. Весь город был поделён между бандитскими кланами. Их-то Коба и приглашает в состав новой боевой дружины. Коба становится грозой нефтяных магнатов и банкиров. За несколько лет, согласно сводкам полиции, сумма всех ограблений составляла около трёх миллионов рублей.

Наиболее известным из этих ограблений было нападение банды под руководством Сталина на почтовый пароход «Император Николай Первый». В 1908 году перед самым отплытием парохода на борт поднялись люди в полицейской форме, разоружили охрану и заперли её в каюте. Сталин с группой захватили сейф, а лучший медвежатник города Ахмед его вскрыл. Добыча составила миллион двести тысяч рублей. Когда охране удалось выломать дверь каюты, Сталин с Ахмедом уже успели скрыться на быстроходном катере.

А подозрения о связях с полицией преследовали Сталина всю жизнь. Его арестовывали пять раз. И всё время ему удавалось то избежать наказания, то сбежать из ссылки. Никаких документов об этом найдено не было. После установления советской власти в стране все главные участники ограбления века ушли из жизни. Камо в 1922 году погиб при загадочных обстоятельствах под колёсами грузовика. Леонид Красин был отправлен полпредом в Лондон, где он вскоре умер. Александр Богданов вскоре скончался от неудачного переливания крови. А Сталин стал генеральным секретарём…

Но это было позже. А в начале века большевики стремились развернуть революционную борьбу во имя трудового народа. Насколько эта революция была нужна самому трудовому народу, можно судить по таким фактам. Феликс Дзержинский приходил с несколькими единомышленниками на заводы в Вильно и агитировал рабочих провести забастовку. Когда рабочим это надоело, они начали агитаторов бить. Дошло до такого скандала, что Дзержинский уже не мог оставаться в Вильно. Ему пришлось перебраться в Ковно. Здесь он изменил тактику. Теперь уже большевики избивали рабочих, не согласных с проведением забастовок, и угрожали им расправой…

На проведение революционной работы по-прежнему нужны были деньги. И помощь пришла из-за границы. Дело в том, что в конце XIX века ускоренными темпами набирали мощь Германия и Россия. За этим с беспокойством наблюдала Англия. Ей выгодно было столкнуть между собой этих двух конкурентов. И здесь очень кстати появляется Троцкий. Эту фамилию Лев Бронштейн получил вместе с поддельным паспортом, когда в 1902 году бежал за границу из Сибири, где оставил жену и двух дочерей.

Его приняли австрийские социал-демократы, желая сделать своим агентом. С необходимыми деньгами и документами его хорошо устроили в Лондоне. В 1904 году Троцкого приглашает в Баварию А. Парвус. Этот «Купец русской революции» был связан с крупными военными, политическими и финансовыми кругами Германии, работая одновременно как на спецслужбу Германии, так и на английскую разведку. Парвус ознакомил Троцкого с идеей «Соединённых Штатов Европы», согласно которой усиливается роль наднациональных структур.

И вот уже Троцкий прогнозирует неизбежность мировой войны из-за борьбы за новые источники сырья и рынки сбыта. Ещё за год до революции 1905 года он разработал план захвата власти в России. Затем он едет туда вместе с Парвусом. После разгрома революции преступника Троцкого приговорили к вечному поселению в Сибири. Но очень скоро они с Парвусом снова оказались в Европе. В Германию Троцкого не пустили. В октябре 1907 года он со второй женой Натальей Седовой и сыном поселились в Вене. Здесь Троцкий очень быстро вошёл в высшие политические круги Австрии и Германии и стал информатором Генштаба.

Семь лет пребывания в Вене были для Троцкого самыми спокойными. Это было время, когда в Вене бурлила творческая мысль писателей, учёных, художников-модернистов. Говорят, что в эти годы молодой художник Адольф Гитлер держал вступительные экзамены в Академию художеств, приехав в столицу из родного Линца. Несмотря на идейные разногласия, Троцкий вступает в Австрийскую социал-демократическую партию. Это упрощает получение материальной помощи. Он писал статьи в австрийской и немецкой социалистической прессе, и гонорары помогали семейному бюджету. В 1908 году в Вене Троцкий начал издавать газету «Правда» на русском языке. Распространялась она в России. На газету уходили все деньги. Пришлось переехать в район дешёвых квартир. Но стеснённость в средствах не мешала ему ежедневно посещать любимое кафе «Централь», где был неформальный клуб социалистов. В нескольких больших венских кафе тогда проходила вся политическая и художественная жизнь.

Лев Давыдович Бронштейн был в Вене самым известным человеком из России после императора Александра Первого. Но мемориальными досками в Вене они не отмечены. А вот на дешёвом пансиончике Шёнбрунн в годы советской оккупации установили бронзовую доску Сталину. Он в начале 1913 года приезжал в Вену по поручению Ленина для изучения национального вопроса. Здесь Сталин познакомился с Троцким. Знакомство это вызвало взаимную неприязнь. Во время пребывания Троцкого в Вене за ним приглядывали двое российских полицейских, которые регулярно посылали донесения в Департамент полиции. Однако после войны все эти донесения странным образом исчезли.

Когда началась мировая война, Ленина и Троцкого должны были арестовать. Но этого не произошло, так как они считались борцами против России. Действительно, австрийские социалисты в это время произносили те же речи, что и правительственные пропагандисты. А вот руководители большевиков ратовали за поражение России в этой войне. Троцкому помогли срочно уехать и хорошо устроили во Франции. Правительство Франции считало Троцкого человеком опасным и арестовало его. Но благодаря высоким покровителям Троцкого высылают в Испанию, а оттуда отправляют в США на пароходе первым классом. Ехал он вместе с Николаем Бухариным. В то время иммиграционные власти США очень боялись анархистов. Однако эти два эмигранта легко преодолели все формальности и получили необходимые документы.

– Уже в наше время, – заметил Аркадий, – один американский советолог в беседе с российским приятелем пошутил: «Какое счастье, что через год эта парочка отправилась делать революцию в Россию. Если бы они остались в Америке, то ещё неизвестно, кто к кому бы эмигрировал: ты ко мне, или я к тебе!» И это отчасти правда, в США в то время был большой подъём рабочего движения.

– Но судьба распорядилась иначе. В Нью-Йорке уполномоченным дяди Троцкого, банкира А. Животовского, работал агент английской разведки С. Рейли. Шефом английской разведки в США был У. Вайзман. После февральской революции Троцкого снабжают деньгами и документами и помогают выехать в Россию. Чтобы отвести подозрения в связях Троцкого с английской разведкой, Вайзман даёт указание арестовать Троцкого в канадском порту Галифакс как немецкого агента с немецкими деньгами.

После плена он возвращается в Россию героем и поселяется в квартире директора завода Нобеля. План по проведению секретной операции в России Вайзман назвал «Управление штормом».

В это же время началось удивительное сближение Ленина и Троцкого. Удивительным оно было потому, что на протяжении 15 лет они были непримиримыми врагами, всячески оскорблявшими друг друга. Вспомним из работ Ленина, что Троцкий был у него и «иудушкой», и «проституткой». И вот теперь эта «проститутка» стал ближайшим соратником. Сближение это, скорее всего, объясняется тем, что оба имели общего «хозяина».

– Между прочим, – перебил Аркадий, – в истории есть и другие примеры, когда будущие вожди нации работали на иностранную разведку. Муссолини, как теперь выяснилось, в 1917–1918 годах работал на британскую разведку. От MI5 он получал 100 фунтов в неделю за то, чтобы он в своей газете «Народ Италии» призывал Италию продолжать военные действия.

– Но разница в том, что Муссолини выступал за продолжение войны, а большевики агитировали за её прекращение и за поражение России. В июне 1917 года в контрразведке скопилось много материалов о связи Ленина и Троцкого с немцами. Обоим грозило разоблачение. Но когда пришли арестовывать Троцкого, в его квартире находился министр правительства В. Чернов, отменивший приказ об аресте.

На следующий день после Октябрьского переворота не имеющий высшего образования Троцкий стал наркомом по иностранным делам. Некоторые историки считают, что это было не случайно. Он как будто выполнял чьё-то срочное задание по уничтожению российской дипломатии. Он сразу же объявил врагам большевизма «беспощадную месть и расстрел». Тут же были раскрыты секретные договоры России, что было очень выгодно Англии и США, имевшими обязательства перед Россией. В результате плоды победы в мировой войне достались Англии и США.

Сложилась ситуация, когда у Ленина были обязательства перед Германией, а у Троцкого перед Англией и Австрией. Поэтому у Троцкого в Бресте было сложное положение. Он провозгласил странный лозунг «Ни войны, ни мира». Вдобавок он распустил старую русскую армию. Всё это привело к новому германскому наступлению. России пришлось заключать мир на очень тяжёлых условиях. Ленину пришлось оказывать сильное давление на своих соратников, чтобы утвердить этот мирный договор.

А Троцкий подаёт в отставку и становится народным комиссаром по военным и морским делам, хотя никогда не служил в армии. И вскоре в Мурманске высаживаются войска Англии, Франции и США. Для оказания (по официальной версии) помощи России против Германии. Но «помощь» была в другом. Оккупанты построили концлагеря и изолировали в них 50 тысяч белогвардейцев. При этом были захвачены военные склады. Из России вывозили пушнину, шкуры, лён.

На секретном совещании в Лондоне в мае 1918 года было решено использовать находившийся в России Чехословацкий корпус. Корпус этот состоял из тех, кто не хотел воевать против России. И вдруг Троцкий рассылает провокационную телеграмму: каждого вооружённого чехословака расстреливать на месте. Корпус, естественно, восстал. А растянут он был по всей Транссибирской железнодорожной магистрали. Тогда и началась полномасштабная гражданская война, выгодная и Англии, и США. Оружие они продавали и белым, и красным. Медлительность Троцкого позволила чехам захватить в Казани золотой запас России. Троцкий телеграфировал в Москву: «Я хочу сделать войну длительной и популярной». Им был выдвинут лозунг: «Да здравствует гражданская война!», принёсший стране огромные беды. Погибло неисчислимое количество людей, страна подверглась самым грандиозным хищениям в истории.

Но это всё было позднее. А тогда, во время Первой мировой войны, большевики агитировали за поражение России. Интересно, в какой стране власти могли бы допустить такое? Их бы тут же объявили предателями и расстреляли по законам военного времени. Сталин потом учёл ошибки старой власти, и люди попадали под расстрел за гораздо меньшие деяния. А по отношению к большевикам власти тогда проявляли удивительную мягкотелость. Большевики этим пользовались и уже мечтали о революции. Хотя в стране никакой революционной обстановки в то время не было. Осенью 1916 года газеты писали о затратах на войну, о всеобщем пьянстве, о прибывающей в Петроград партии дорогого шёлка, о товарных спекуляциях, о приостановке работы на мельницах из-за отсутствия зерна, о плохом снабжении Петрограда сеном, о том, что к употреблению запрещаются такие слова, как «неурядица» и «разруха».

Писалось и о том, что «нужно принять активное участие в политической жизни страны и наметить путь, который мог бы вывести Россию из тупика». Но этот путь вовсе не подразумевал революцию. Снова напомню, что Плеханов в своё время убеждал Ленина, что в России ещё не созданы условия для возникновения гражданского демократического общества.

– По-моему, они ещё и сейчас не созданы, – заметил Дмитрич.

– Да. И мы ещё об этом как-нибудь поговорим. А Плеханов предупреждал что «несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну». И действительно, что может быть ужаснее, когда к разрухе, вызванной мировой войной, добавляется гражданская война. Плеханов писал также, что «…в марксизме Ленина не устраивает только одно, что нужно ждать, пока созреют объективные условия…». Но Ленин ждать не хотел. Своего учителя он обвинил в трусости. Он считал, что «главное – это ввязаться в драку, а там посмотрим».

– А результаты этой драки страна ощущает уже почти столетие, – вздохнул Аркадий. – И неизвестно, сколько ещё придётся ощущать. На мой взгляд, большевики не учитывали такой факт, как человеческое сознание. Те представления, которые вырабатывались у людей веками, не могут измениться в одночасье от выстрела «Авроры». В истории было много событий, это подтверждающих. К примеру, в Англии в начале ХХ века началось довольно бурное движение суфражисток, боровшихся за избирательные права женщин. Они издавали газеты, устраивали демонстрации, проводили агитацию на фабриках. Им сочувствовали многие мужчины. А вот многие женщины, несмотря на то что суфражистки боролись за их права, последних не любили и иногда даже били.

– Вот именно. Как теперь выясняется, в России в то время никто, наверное, кроме большевиков, не думал о революции. К концу 1916 года дела в России шли неплохо. После успешно проведённой кампании Юго-Западного фронта в Галиции в 1916 году Россия окончательно преодолела «военно-технический голод» и готовилась к мощному наступлению. Русско-австрийский фронт проходил по территории Румынии и Австро-Венгрии, а на турецком фронте войска двигались к Багдаду.

Неприятельские войска вообще не проникали в Россию дальше пограничных областей. Боевые потери Русской армии соответствовали потерям противника в отношении 1:1. Россия вообще вела войну с меньшим напряжением сил, чем её противники и союзники. Не испытывала она проблем и с людскими ресурсами, и с продовольствием. В тылу было отлажено производство боеприпасов, выдался очень хороший урожай, выросло поголовье скота. В помощь селу на сельхозработы направляли пленных. На оборонных предприятиях рабочие имели отсрочку от армии.

Даже был отмечен прирост населения, несмотря на войну. И политические партии вели себя тихо и не «двигали массами». Весь мир уже понимал, что война может закончиться только поражением Германии. Сами немцы могли надеяться только на политические изменения в России. Те, кто хотел свалить царя, понимали, что сделать это нужно как можно быстрее, потому что после победы народ этого не позволит.

Расшатывать власть начал Прогрессивный блок либеральных и центристских партий Государственной думы и Государственного совета. Они потребовали отставки председателя Совета министров Б. В. Штюрмера, так как появились слухи о том, что он готовит сепаратный мир с Германией. Николай II вынужден был снять Штюрмера, но отложил вопрос об ответственности правительства перед Думой.

Тогда активисты Прогрессивного блока начали готовить дворцовый переворот. Николай II ещё в феврале 1917 года мог проявить твёрдость и предотвратить сползание к революции. Но он этого не сделал, и революция произошла к полной неожиданности Ленина и большевиков. Ещё незадолго до этого он сетовал на то, что ему не увидеть конец русского самодержавия. И вот это чудо свершилось.

Царь не был «свергнут», а сам отрёкся от престола. Передача власти Временному правительству происходила вполне легитимно. Состав правительства был утверждён императором. Он даже предписал войскам принести присягу этому правительству. Следующим подарком для большевиков явилось назначение А. Ф. Керенского премьером Временного правительства. Успешный адвокат, Александр Фёдорович не был случайной фигурой в революции. Начиная с 1906 года, он принимал участие в громких политических процессах, защищая революционеров, в том числе и большевиков. В Государственной думе 4-го созыва он был одним из самых ярких оппозиционных депутатов.

Во Временном правительстве на посту министра юстиции и министра-председателя он провёл несколько выдающихся правительственных актов. Нигде в мире не было ещё такой полноты политических, экономических и социальных прав, какие были даны женщинам России. Страна первой устранила все виды дискриминации по национальному, расовому и религиозному признакам и предоставила всем равные избирательные права. Была провозглашена свобода совести, а также пропорциональная система выборов по партийным спискам.

– Извините, что опять перебиваю, – снова заговорил Аркадий. – Мне бы хотелось остановиться ещё на одном факте, о котором врали большевики. Общеизвестно, что в апреле 1917 года Владимир Ленин прибыл в Петроград из Швейцарии на поезде. Вся наша страна изучала «Апрельские тезисы». Нам всё время рассказывали, что Ленин выступал с крыши броневика, перед тысячами встречавших его революционных солдат и матросов. Так вот, недавно я читал об одном старике из села Ловецкие Борки Московской области, который был водителем того самого броневика. Его рассказ о том, как реально встречали Ленина в апреле 1917, был насыщен деталями, но насколько он достоверный, сказать не могу. Старик рассказал, что поехал встречать Ленина с двумя матросами. Эти трое и были единственными, кто встречал вождя. Прибыл поезд. Побежали люди с ридикюлями. Потом появился Ленин с узелком. В ботинках вместо шнурков – веревочки. В грязном пальто. Простуженный, потерявший голос. Еле шептал. Может быть, так надо было в целях конспирации. Во всяком случае, не было восторженной толпы солдат и матросов. А на броневик Владимиру Ильичу действительно пришлось забраться. Самое любопытное: в броневике свободного места для Ленина не оказалось, и больного вождя везли на крыше, на холоде, а встречающие сидели в теплом нутре броневика. Правда, водитель запомнил, что велели ехать медленно, чтобы Ильич не свалился с ледяной крыши.