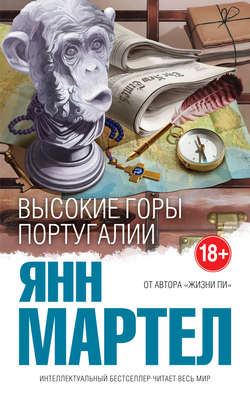

Читать книгу Высокие Горы Португалии - Янн Мартел - Страница 2

Часть первая

Бездомный

ОглавлениеТомаш решает пройтись пешком.

От его скромной квартирки на улице Сан-Мигел в пользующемся дурной славой квартале Алфама до старинного дядюшкиного особняка в зажиточной Лапе путь не близкий – почти через весь Лиссабон. Где-то час ходьбы. Но утро выдалось погожим и теплым – прогулка обещала быть приятной. Давеча заезжал Сабиу, дядюшкин слуга, – забрал его чемодан и деревянный кофр с нужными бумагами для поездки в Высокие Горы Португалии, так что Томашу остается одно – перебраться самому.

Он ощупывает нагрудный карман куртки. Дневник отца Улиссеша на месте – завернут в мягкую тряпицу. Глупо брать его с собой, крайне неосмотрительно. Не дай бог потеряется – беда. Будь он посмышленей, оставил бы его в сундуке. Но этим утром Томашу нужна особая моральная поддержка – как всякий раз, когда он идет к дядюшке.

Даже в столь сильном возбуждении он не забывает прихватить подаренную дядюшкой трость вместо повседневной. Рукоятка дядюшкиной трости сработана из слоновой кости, а палка – из африканского красного дерева, и все же она не совсем обычная: сбоку, прямо под рукояткой, на ней имеется выдвижное кругленькое зеркальце. Оно чуть выпуклое – и отраженная картинка выглядит уж больно расплывчатой. Однако ж проку от зеркальца ни на грош, да и сама придумка неудачная, потому как рабочая прогулочная трость по природе своей пребывает в постоянном движении, а стало быть, отражение беспрерывно скачет и мелькает, сводя всю затею на нет. Но столь причудливая трость – дядюшкин подарок, сделанный на заказ, и всякий раз, собираясь навестить дядюшку, Томаш берет ее с собой.

С улицы Сан-Мигел он выходит на площадь Сан-Мигел, идет по улице Сан-Жуан-да-Праса, потом сворачивает под Арку Иисуса – простой и знакомый с детства маршрут для пешей прогулки через весь город, средоточие красоты и сутолоки, торговли и культуры, испытаний и наград. У Арки Иисуса он вдруг вспоминает Дору – она улыбается, желая прикоснуться к нему. Вот когда трость может сгодиться: воспоминания о Доре неизменно выводят его из равновесия.

– А ты у меня богатенький, – как-то сказала ему она, когда они лежали в постели у него дома.

– Боюсь, нет, – возразил он. – Вот дядюшка у меня богатенький. А я – бедный сын его бедного братца. Папаше счастье в делах никогда не улыбалось, не то что дядюшке Мартиму, вот уж везунчик каких поискать.

Он никогда об этом ни с кем не говорил – не откровенничал насчет превратностей судьбы своего отца, его деловых планов, рушившихся один за другим, что вынуждало его то и дело рассыпаться в благодарностях перед братом, спасавшим его снова и снова. Но Доре можно было открыться.

– Эх, что ни говори, а у богатеньких непременно кубышка где-нибудь да припрятана.

Он усмехнулся:

– Да ну? Я и понятия не имел, что мой дядюшка утаивает свое богатство. А раз так, если денег у меня куры не клюют, почему ты не хочешь пойти за меня?

По дороге на него таращатся прохожие. Одни отпускают колкости, большинство других – благие пожелания.

– Гляди не навернись! – участливо взывает какая-то дамочка.

К такому общественному вниманию Томаш привык; за насмешливыми кивками не угадывает доброжелательства.

Непринужденной походкой он знай себе вышагивает в сторону Лапы, вскидывая то одну ногу, то другую, а потом с той же очередностью резко опуская их. Изящная поступь.

Он наступает на апельсиновую корку – но не поскальзывается.

Не замечает спящую собаку – но пяткой впечатывается в каком-нибудь сантиметре от ее хвоста.

Оступается, спускаясь по какой-то кривой лестнице, – но, удерживаясь за поручень, с легкостью вновь обретает устойчивость.

Мелкие незадачи вроде этих случаются и дальше.

При упоминании женитьбы улыбку с лица Доры как рукой сняло. С ней всегда было так: то беззаботная веселость, то вдруг глубокая озабоченность.

– Нет, твоя родня наверняка укажет тебе на дверь. А семья – это все. Ты не можешь гнушаться ими.

– Ты моя родня, – возразил он, глядя ей прямо в глаза.

Она покачала головой:

– Нет уж.

Его глаза, большую часть времени избавленные от тягостной необходимости смотреть вперед, разом обмякают в глазницах, точно два пассажира в шезлонгах на корме судна. Они не вперяются в землю, а блуждают по сторонам, будто во сне. Примечают изгибы облаков и деревьев. Мечутся вслед за птицами. Наблюдают, как лошадь, сопя, тянет повозку. Останавливаются на упущенных ранее архитектурных изысках зданий. Следят за суетой на улице Кайс-де-Сантарем. Словом, утро этого приятного позднедекабрьского денька 1904 года обещает дивную прогулку.

Дора, прекрасная Дора. Она прислуживала в доме у его дядюшки. Томаш положил на нее глаз в первый же свой визит к дядюшке, когда ее только-только взяли на службу. Он не смел отвести от нее глаз и выбросить ее из головы. Он лез из кожи вон, стараясь быть с девушкой как можно учтивее, выискивая любую возможность перемолвиться с нею словечком то по одной ничтожной мелочи, то по другой. Так он мог разглядывать ее тонкий нос, ясные черные глаза, мелкие белоснежные зубы, каждое ее движение. Он вдруг стал частым гостем. И точно помнил тот день, когда Дора поняла: он обращается с нею не как со служанкой, а как с женщиной. Ее глаза мельком встречались с его глазами, взгляды на мгновение сливались, и она тут же отворачивалась, – но лишь после того, как уголки ее рта успевали растянуться в участливой улыбке.

Тогда его распирало от избытка чувств, и классовые и общественные барьеры, совершенно немыслимые и неприемлемые, – все шло прахом. В другой раз, когда он подавал ей свою куртку, их руки соприкоснулись, и они не спешили нарушить это соприкосновение. С этого все и завертелось. До той поры у него если с кем и была интимная близость, то лишь с двумя-тремя проститутками, и всякий раз это сперва ввергало его в крайнее возбуждение, а после – в глубокое уныние. И всякий раз он стыдливо бежал прочь и клялся, что такое больше не повторится. С Дорой же это ввергало его сперва в крайнее возбуждение, а после – в высшей степени крайнее. Она теребила густые волосы на его груди, прильнув к ней головой. И у него не возникало ни малейшего желания бежать прочь.

– Выходи за меня, выходи, выходи!.. – упрашивал он. – И мы принесем друг другу богатство.

– Нет, мы принесем друг другу бедность и одиночество. Ты ничего не знаешь. А я знаю и не желаю тебе такого.

Плодом их безмятежной любви стал кроха Гашпар. Если б не его горячие мольбы, Дору непременно выставили бы за дверь дядюшкиного дома, когда обнаружилось, что у нее есть младенец. Отец только и поддерживал его, уверяя, что он должен жить любовью к Доре, чего никак нельзя было сказать о дядюшке, молча сносившего бесчестье. Дору перевели на незаметную должность в самом чреве кухни. И Гашпар так же незаметно жил в доме Лобу, вкушая незаметную любовь своего отца, который незаметно любил его мать.

Томаш навещал их так часто, как только позволяли приличия. А Дора с Гашпаром наведывались к нему в Алфаму, как только ей выпадали выходные. Они шли в парк, садились на скамейку и глядели, как играет Гашпар. В такие дни они походили на самую обычную супружескую пару. Томаш был влюблен и счастлив.

Минуя трамвайную остановку, он слышит, как по рельсам грохочет трамвай, новенький транспорт, появившийся от силы года три назад, ярко-желто-сине-сероватый. Пригородные пассажиры рвутся вперед, чтобы забраться в него, а другие пригородные пассажиры спешат из него выбраться. Томаш обходит тех и других – кроме одного, на которого натыкается. После короткого взаимного общения с извинениями, предложенными и принятыми, он движется дальше.

Посреди тротуара торчат два-три булыжника, но он легко и плавно перешагивает через них.

Задевает ногой кофейный стул. Тот подскакивает, и только.

Смерть забрала Дору с Гашпаром одним решительным махом – как ни старался врач, которого вызвал дядюшка, все тщетно. Сначала язвы в горле и потеря сил, потом жар, озноб, боли, мучительное глотание, затрудненное дыхание, судороги, расширенные зрачки, удушье, обморок… и конец – землистые тела, скомканные и безжизненные, как простыни, на которых они перед тем метались. Он был рядом с каждым из них. Гашпару было пять, а Доре – двадцать четыре.

Смерть отца, несколькими днями позже, он не застал. Он был в музыкальном салоне в доме Лобу – молча сидел с одной из своих кузин, леденея от скорби, когда вошел дядюшка, мрачный как туча. «Томаш, – проговорил дядюшка, – у меня ужасные вести. Силвештру… твой отец умер. Я потерял единственного брата». Слова всего лишь звуки, но Томаш почувствовал, как они раздавили его физически, как обрушившаяся каменная глыба, и он возопил, точно раненый зверь. Его горячечно-несуразный отец! Человек, взрастивший его, потакавший ему во всех его мечтаниях!

За какую-то неделю – Гашпар умер в понедельник, Дора в среду, отец в воскресенье – сердце его разорвалось, точно треснувший кокон. Только вылезла из него не бабочка, а серая моль – села на стену его души и уже не шелохнулась.

Состоялись двойные похороны: жалкие – для служанки-деревенщины с ее внебрачным отпрыском и пышные – для бедолаги брата богатого человека, о жизненных неудачах которого благоразумно помалкивали.

Он не замечает приближающийся экипаж, ступая с обочины, как вдруг возница окликает его – и он отскакивает с пути лошади.

И натыкается на прохожего, стоящего к нему спиной. Вскидывает руку и произносит:

– Мои извинения!

Прохожий пожимает плечами и провожает его взглядом.

Делая единовременно один шаг и оглядываясь через каждые несколько шагов назад, чтобы на что-нибудь не наткнуться, Томаш продвигается в сторону Лапы спиной вперед.

«Зачем? Зачем ты это делаешь? Почему не ходишь, как все нормальные люди? Брось валять дурака!» – не раз выговаривал ему дядюшка. В ответ Томаш выдвигал несокрушимые аргументы в защиту своей походки. Разве это называется валять дурака, когда отгораживаешься от стихий – ветра, дождя, солнца, роя букашек, угрюмых взглядов незнакомцев, неуверенности в завтрашнем дне – щитом своего затылка, спины куртки, задней части штанов? Все это наша защита – броня. И служит она для того, чтобы противостоять превратностям судьбы. При всем том, когда человек движется задом наперед, куда более незащищенные части – лицо, грудь, изящные отделки одежды – остаются укрытыми от жестокого мира спереди, и ты выставляешь их напоказ лишь в том случае, если сам хочешь к кому-то повернуться и сбросить с себя маску анонимности. Не говоря уже об аргументах спортивного характера. Ведь куда более естественно спускаться с горы спиной вперед, мысленно рассуждает он, разве нет? С изящной легкостью упираешься в землю одним мыском, потом другим, при этом трехглавые мышцы голеней равномерно и точно распределяют приходящуюся на них нагрузку. Таким образом, движения при спуске становятся упругими и ненатужными. А если ненароком оступишься, куда безопаснее в таком случае приземлиться на ягодицы – они-то уж точно смягчат падение, не правда ли? Уж лучше так, чем сломать себе запястье, грохнувшись носом вниз. Впрочем, он не упрямствует. И делает исключения, когда, к примеру, приходится штурмовать многочисленные длинные извилистые лестницы Алфамы или перейти на бег.

От всех подобных доводов дядюшка только раздраженно отмахивался. Мартим Аугушто Мендеш Лобу – человек раздражительный. И все же он знает, почему Томаш ходит задом наперед, невзирая на его брюзгливые расспросы и ответные витиеватые объяснения. Однажды Томаш подслушал его разговор с заглянувшим к нему приятелем. Дядюшка говорил так тихо, что невольно пришлось навострить уши.

«…презабавнейшая картина, – нашептывал дядюшка. – Только вообразите себе: прямо перед ним, то есть у него за спиной, уличный фонарь. Я зову моего секретаря Бениту, и мы глядим молча, как зачарованные, задаваясь одним лишь вопросом: наткнется ли мой племянничек на фонарный столб? Тут на улице, с другого конца, появляется какой-то прохожий. И видит: Томаш идет в его сторону спиной вперед. Судя по тому, как прохожий вскинул голову, чудная походка моего племянника привлекла его внимание. По опыту я знаю, сейчас что-то будет: может, он походя сделает замечание, может, шутку отмочит или, по крайней мере, как-нибудь странно посмотрит. И точно: когда Томашу остается до столба всего ничего, тот, другой, ускоряет шаг и останавливает его, хлопнув по плечу. Томаш оборачивается. Нам с Бениту не слышно, о чем они меж собой говорят, мы видим только, как они жестикулируют. Незнакомец указывает на фонарь. Томаш улыбается, кивает и подносит руку к груди в знак благодарности. В ответ незнакомец тоже улыбается. Они обмениваются рукопожатиями. И, помахав друг дружке на прощание, идут себе дальше, каждый своей дорогой: незнакомец – вниз по улице, а Томаш, снова развернувшись спиной вперед, – вверх. Он обходит фонарь без всяких затруднений.

Ах, погоди! Это еще не все. Через какое-то время другой прохожий поворачивает голову – озирается на Томаша, ясное дело, с изумлением, ведь тот все так же пятится. По выражению его лица понятно – он озабочен: Осторожней, не будешь глядеть под ноги, свернешь себе шею! – и вместе с тем смущен, потому как Томаш тоже смотрит на него и заметил, как он оглядывается на него, и все мы понимаем – пялиться так неприлично. Прохожий быстро отворачивается и снова глядит вперед, но уже поздно: он тут же натыкается на другой фонарный столб. Бьется о него, как язык о колокол. Мы с Бениту невольно вздрагиваем от сочувствия. Бедняга отшатывается и, морщась, ощупывает лицо, потом грудь. Томаш спешит ему на выручку – уже лицом вперед. Казалось бы, обычная манера, да не совсем. Он даже не пружинит. Продвигается вперед широченными шагами, туловище слегка покачивается взад-вперед, словно на конвейерной ленте.

Между этими двумя опять что-то происходит: Томаш выражает глубокое соболезнование, а тот, другой, только отмахивается и все хватается рукой за лицо. Томаш поднимает его шляпу – она упала на землю. Бедняга, не говоря ни слова, снова отмахивается и, пошатываясь, уходит прочь. Томаш, как нам видно с Бениту, тоже уходит. Только когда незнакомец свернул за угол, Томаш идет дальше в обычной своей манере, развернувшись задом наперед. Но досадное происшествие явно сбило его с толку, потому как он вдруг со всего маху налетает на фонарь, который минутой раньше так ловко обошел. Почесав затылок, он оборачивается и сердито оглядывает столб.

И все же, Фаушту, он знай гнет свою линию. Плевать, сколько раз бьется головой, плевать, сколько раз падает, – несмотря ни на что, все пятится и пятится…» Томаш расслышал, как дядюшка рассмеялся, а вместе с ним и его приятель Фаушту. Дядюшка продолжал уже куда более мрачно: «А началось все с того самого дня, когда от дифтерии умер его малыш Гашпар. Внебрачный сын от моей служанки. Она тоже умерла от той же заразы. А потом – новый удар судьбы: через несколько дней скоропостижно скончался мой брат Силвештру, вот так, нежданно-негаданно. Мать Томаша умерла, когда он был еще совсем мал. И теперь вот – отец. Одна беда за другой! У иных такое навек отбивает охоту смеяться. Другие спиваются. А племянник мой с горя начал ходить задом наперед. И так уж целый год. Долго он еще будет горевать таким вот чудным образом?»

Вот только невдомек было дядюшке, что, разгуливая задом наперед, повернувшись спиной к миру, спиной к Богу, он не горюет. А восстает. Ибо когда у тебя отбирают все самое дорогое в жизни, что тебе еще остается – только восстать!

Он идет обходным путем. Сворачивает с улицы Нова-де-Сан-Франсишку и следует дальше по улице Сакраменту. Он почти на месте. Повернув голову и посмотрев через плечо – впереди, помнится, торчит фонарный столб, – он оглядывает задний двор дядюшкиного особняка с искусно отделанными карнизами, изящной лепниной, высокими окнами. Ощущает на себе чей-то взгляд – и в угловом окне второго этажа замечает фигуру. Учитывая, что как раз там помещается дядюшкин кабинет, скорее всего, это сам дядюшка Мартим, – он поворачивает голову обратно и старается ступать уверенно, осторожно обходя фонарный столб. Он следует вдоль стены, окружающей дядюшкину собственность, пока наконец не выходит к воротам. Оборачивается, чтобы дотянуться до колокольчика, и рука его повисает в воздухе. Он отдергивает ее. Знает, что дядюшка заметил его и ждет, но все же медлит. Затем достает из нагрудного кармана куртки старенький кожаный дневник, разворачивает хлопчатобумажную тряпицу, прислоняется спиной к стене, сползает по ней вниз, садясь прямо на тротуар. И впивается взглядом в обложку книжицы.

Сие есть Жизнеописание

и Наставления касаемо Дара

отца Улиссеша Мануэля Росариу Пинту,

смиренного слуги Божьего

Дневник отца Улиссеша он знает как свои пять пальцев. А местами даже назубок. Он раскрывает его наугад и читает:

«Когда невольничьи корабли подходят к острову, чтобы сдать свой груз, надобно прежде произвести премного всякой учетной работы и большую приборку. В виду гавани тела выбрасывают в море одно за другим и с левого борта, и с правого, хотя те еще не успевают окоченеть и сохраняют гибкость, а иные даже шевелятся. Все это либо уже мертвецы, либо шибко недужные; от первых избавляются потому, что они больше ничего не стоят, а от других – из страха, что недуг, коим они поражены, может расползтись и сие скажется на цене всех остальных. Временами ветер доносит до моего слуха крики живых еще невольников, не желающих, чтобы их выбрасывали с корабля, равно как и всплески, когда тела их плюхаются в воду. Они исчезают в полным-полном лимбе, который являет собою дно бухты Ана-Кавиш».

Дядюшкин дом – такой же лимб непрожитых, оборванных жизней. Он смыкает глаза. Одиночество набрасывается на него, как сопящая собака. И неуемно мечется вокруг него. Он отмахивается от этой собаки, но она так и липнет к нему.

На дневник отца Улиссеша Томаш наткнулся всего лишь через несколько недель после того, как его жизнь бесповоротно пошла под откос. Находка была случайностью, связанной с его работой в Национальном музее древнего искусства, где он служил в должности помощника смотрителя. Кардинал-патриарх Лиссабона Жозе Себастьян д’Альмейда Нето только-только принес в дар музею кое-какие вещицы из церковной и нецерковной утвари, собранные за многие столетия по всей Португальской империи. С позволения кардинала Нето музей направил Томаша провести изыскания в Епископальном архиве на улице Серпа-Пинту с заданием установить доподлинное происхождение этих прелестных артефактов – словом, историю того, как те или иные жертвенник, потир, распятие или псалтырь, картина или книга стали достоянием Лиссабонской епархии.

Место, где он оказался, было не самым образцовым архивом. Сменявшие друг дружку секретари разных архиепископов Лиссабона, как видно, гнушались земных дел и особо не трудились привести в порядок тысячи бумаг и документов. На одном из открытых стеллажей, посвященном правлению кардинала Жозе Франсишку де Мендоза-Валдерейша, патриарха Лиссабона с 1788 по 1808 год, в битком набитом разделе под дурацким названием Miudezas, «Всякое-разное», он заприметил сброшюрованный вручную томик в коричневой кожи обложке, с рукописным заглавием, вполне разборчивым, хотя местами и выцветшим.

Что за жизнь и что за дар? – размышлял он. Какие еще назидания? И кто он такой, этот отец Улиссеш? Когда он раскрыл томик, корешок будто хрустнул косточками. Рукописные строки полыхнули поразительной свежестью: черные чернила четко выделялись на бумаге цвета слоновой кости. Выведенные гусиным пером наклонные буквы складывались в почерк из другого времени. По краям страницы были чуть желтовато-золотистыми – стало быть, они почти не видели света с того дня, как были исписаны. Он сомневался, что кардинал Валдерейш когда-либо читал эту книжицу; на самом деле, поскольку ни на обложке, ни где-либо внутри не было никакой учетной записи – ни регистрационного номера, ни даты, ни единой ссылки, – никакого каталожного номера, у него создалось четкое ощущение, что ее вообще никто не читал.

Он внимательно просмотрел первую страницу, обратив внимание на отдельную запись сверху с указанием даты и географического названия: 17 сентября 1631 года, Луанда. Бережно перелистал страницы. Появились другие даты. Последняя была обозначена 1635 годом, хотя и без указания дня и месяца. Теперь дневник. Глаз то и дело останавливался на географических ссылках: «горы Баилунду… горы Пунго-Ндонго, старая бенгельская дорога», – все эти места, похоже, находились в Португальской Анголе. 2 июня 1633 года – название еще одного места: Сан-Томе, маленькая островная колония в Гвинейском заливе, «перхотная чешуйка вдали от Африканского мыса, в долгих днях пути к северу вдоль дышащего испарениями побережья этого чумного континента». Глаза его остановились на фразе, написанной несколькими неделями позже: Isso é minha casa. «Это мой дом». И написано это было не единожды. Этими словами была исписана вся страница. Целая страница – и одна и та же короткая фраза, сплетенная во множество слитых воедино, чуть прыгающих строк: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом…» Затем строки прерывались, уступая место и вовсе бессвязной писанине, и снова появлялись лишь через несколько страниц, испещряя одну из них наполовину: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом…» Потом, чуть дальше, опять – страница с четвертью: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом…»

Что это значит? Откуда это маниакальное повторение? В конце концов он обнаружил вероятный ответ на странице, где точно такой же фразой были исписаны уже почти две страницы, с одной лишь разницей – развернутой концовкой, ключом к усеченной фразе, которым автор всякий раз мысленно ее заканчивал: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом, куда Господь водворил меня до той поры, покуда Он не приберет меня к Персям Своим». Отец Улиссеш, как видно, безмерно тосковал по родине.

На одной из страниц Томаш увидел любопытную зарисовку – рисунок лица. Контуры очерчены наспех, не считая печальных глаз, тщательно прорисованных. Он долго всматривался в эти глаза. Все глубже погружался в наполнявшую их скорбь. В его сознании кружили воспоминания о недавно утраченном сынишке. Уходя в тот день из архива, он припрятал дневник вместе с ничем не примечательными бумагами в портфель. В своих помыслах, казалось ему, он был честен. Хотя то было не изъятие во временное пользование без соблюдения формальностей, а заурядная кража. Однако в Епископальном архиве Лиссабона о существовании дневника отца Улиссеша забыли на двести пятьдесят лет с лишним и вряд ли вспомнят о нем сейчас, а ему хотелось изучить добычу обстоятельно, не спеша.

Он начал читать и изучать дневник сразу, как только представилось время. Продвигался медленно. Почерк был то аккуратный, то вдруг походил на череду путаных каракулей, и это вынуждало его разбирать их по слогам, всякий раз гадая, что могла бы означать та или иная закорючка. Поражало то, что начальные записи были сделаны ровной рукой, но чем дальше, тем менее внятными они становились. А заключительные страницы и того хуже – их едва можно было разобрать. Некоторые слова Томаш так и не смог понять, как ни старался.

То, что было написано в Анголе, представляло собой не более чем исполненный сознания долга отчет, в общем-то, малоинтересный. Отец Улиссеш был всего лишь одним из ставленников епископа Луанды, «помещавшимся в тени пьедестала его мраморного престола», пока усердствовал до тупой одури и суетился, крестя невольников целыми партиями. Но на Сан-Томе он впал в исступление. И начал трудиться над какой-то вещью – храмовым даром. Труды поглощали все его мысли и отнимали все силы. Он рассказывал, как тщился отыскать «самое совершенное дерево» и «надлежащие орудия», и вспоминал, как в юности обучался в мастерской своего дяди. Он описывает, как не раз умащивает свой дар для вящей сохранности «блестящими руками, служителями беззаветной любви». В конце дневника Томаш наткнулся на странные слова, восхваляющие поразительное свойство его творения:

«Оно сияет, истошно вопит, рявкает, рычит. Воистину Сын Божий испускает громкий крик и последний вздох, подобные треску храмовой завесы, рвущейся сверху донизу. Отмучился».

Чему же обучался отец Улиссеш и что ладили в мастерской его дяди? Что умащивал он своими руками? Что сияло, истошно вопило, рявкало и рычало? Вразумительного ответа в дневнике отца Улиссеша Томаш не обнаружил – одни лишь намеки. Когда Сын Божий испустил громкий крик и последний вздох? На Кресте. Выходит, распятие и есть та самая вещь, рассуждал Томаш. Определенно, то было какое-то изваяние. Впрочем, все наверняка куда сложнее. По словам отца Улиссеша, работа была не совсем обычная. Моль в душе Томаша зашевелилась. Он вспомнил предсмертный час Доры. Будучи уже прикованной к постели, она обеими руками цеплялась за распятие, и даже когда металась и ворочалась, когда кричала, не выпускала его из рук. Это была дешевенькая, невзрачная, тускло отливавшая медью фигурка, совсем небольшая – из тех, что можно повесить на стену. Дора скончалась, прижимая распятие к груди, в своей пустой комнатенке, где, кроме нее, был только Томаш, примостившийся на стуле у постели. О том, что настало последнее мгновение, он догадался по резкой остановке ее громкого, скрипучего дыхания (хотя их сынишка ушел тихо, словно опавший с цветка лепесток), напомнившего ему скрежет льдины, несущейся по реке.

Шло время, час за часом, а ночь все не заканчивалась и новый день все не наступал; Томаш ждал служащего похоронной конторы, а тот все не приходил; он то выходил из комнаты Доры, словно гонимый прочь ужасом, то возвращался, будто под действием магнетической силы. «Как же я теперь без тебя?» – вдруг запричитал он над нею. Взгляд его упал на распятие. Прежде вера была для него пустым звуком и он не придавал ей серьезного значения – замечал только внешнюю сторону, а на сокрытую в ней суть не обращал никакого внимания. Теперь же он понимал: к вере надо относиться либо всерьез, либо никак. Он воззрился на распятие, мечась между безоговорочной верой и безусловным неверием. И пока склонялся вот так, то в одну сторону, то в другую, решил оставить распятие себе – на память. Но Дора, вернее, тело Доры не хотело его отпускать. Руки покойницы сжимали вещицу с поистине неодолимой силой – так цепко, что когда он было попытался вырвать ее, то аж приподнял мертвое тело над постелью. (Гашпар, сравнения ради, даже в смерти оставался мягким, точно набитая соломой кукла.) Всхлипывая от ярости, Томаш бросил свою затею. И тут решение – больше похожее на угрозу – само пришло ему в голову. «Эй, ты… ты! Ну, погоди же у меня, сейчас я разберусь с тобой!..»

Наконец пожаловал служащий похоронной конторы и забрал тело Доры с собой вместе с окаянным распятием.

Если вещь, которую смастерил отец Улиссеш, представляла собой то, о чем Томаш догадывался, основываясь на сумбурной писанине священника, значит, это был поразительный, необыкновенный артефакт, нечто совершенно диковинное. То, что могло разом перевернуть вверх дном все устои христианства. И подтвердить его опасения. Но сохранилась ли она? Этот вопрос беспокоил Томаша с той самой минуты, когда он дочитал дневник у себя дома после того, как тайно вынес его из Епископального архива. В конце концов, вещь могла сгореть, разбиться вдребезги. Но в доиндустриальный век, когда вещи изготавливались поштучно и распространялись медленно, они и ценились высоко, а с развитием промышленности обесценились. В стародавние времена даже одежду не выбрасывали. Убогое рубище Христа, к примеру, поделили меж собой римские воины, считавшие его не более чем жалким евреем-демагогом. Уж если обыкновенные тряпки переходили из рук в руки, то большую резную вещь непременно постарались бы сберечь, тем паче если она была еще и религиозного свойства.

Как же узнать ее судьбу? Существовало два предположения: либо вещь осталась на Сан-Томе, либо ее оттуда вывезли. Поскольку остров бедствовал и выживал только за счет торговли, стало быть, думал Томаш, вещь покинула остров. Он надеялся, что она оказалась в Португалии – метрополии, хотя могла попасть и в одну из многочисленных факторий или в какой-нибудь городишко на африканском побережье.

После смерти дорогих его сердцу существ Томаш провел не один месяц в поисках указаний, где могло бы затеряться творение рук отца Улиссеша. В Государственном архиве Торре ду Томбу он отыскал и просмотрел судовые журналы португальских кораблей, ходивших к западному побережью Африки в течение нескольких лет после смерти отца Улиссеша. И пришел к заключению, что искомая резная поделка покинула Сан-Томе на борту какого-нибудь португальского корабля. Если же это был иностранный корабль, то одному лишь богу известно, куда ее могла забросить судьба.

В конце концов он наткнулся на судовой журнал некоего капитана Родолфу Перейра Пашеку, чей галеон покинул Сан-Томе 14 декабря 1637 года, увозя на своем борту среди прочих грузов «изображение Господа на Кресте, странное и удивительное». У Томаша сильно забилось сердце. То была первая и единственная ссылка на предмет культа, каким-то образом связанный, по его разумению, с захиревшей колонией.

Против наименования каждого товара в судовом журнале обозначался соответствующий пункт разгрузки. Большую часть товаров разгрузили в разных местах на Невольничьем и Золотом берегах[1] – там их продали либо обменяли на другие товары. Напротив крестика в судовом журнале капитана Пашеку Томаш прочел слово «Лиссабон». Вещь попала в метрополию! Он аж вскрикнул, явив пример неподобающего поведения в читальном зале Государственного архива.

Он перевернул вверх дном весь архив Торре ду Томбу, пытаясь раскопать, где же оказалось распятие отца Улиссеша после того, как оно попало в Лиссабон. Ответ он наконец нашел, только не в Государственном архиве, а в Епископальном, откуда и начались его поиски. По самой что ни на есть горькой иронии судьбы ответ, в виде двух писем, лежал на той самой полке с архивными бумагами кардинала Валдерейша, где он обнаружил дневник, – лежал себе полеживал рядышком все время, пока он его не вытащил. Будь дневник и письма перевязаны одной бечевкой, это избавило бы Томаша от лишней работы.

Первое письмо, датированное 9 апреля 1804 года, было от епископа Брагансы Антониу Луиша Кабрала-и-Камары, в котором тот испрашивал милостивого кардинала Валдерейша, нет ли у него какого-нибудь дара для прихода в Высоких Горах Португалии, чья церковь намедни пострадала от пожара, разрушившего тамошний алтарь. Это была «дивная старая церковь», писал епископ, хотя и не упоминал ни как она называется, ни где находится. В своем ответе, копия которого прилагалась к письму, кардинал Валдерейш писал так: «Имею удовольствие выслать вам предмет культа, пребывавший некоторое время в Лиссабонской епархии, представляющий собой необычное изображение Господа на Кресте и доставленный из африканских колоний». Разве могла эта ссылка, вкупе с дневником, доставленным из тех же африканских колоний, иметь отношение к какому-либо иному изображению Господа, кроме того, что было сотворено руками отца Улиссеша? Странно, что кардинал Валдерейш, имея перед глазами самый предмет, не смог разобрать, что он собой представляет. Но церковник ничего не знал – потому и не разобрал.

Из переписки с епархией Брагансы во времена епископа Камары явствовало, что никаких отметок о прохождении того самого африканского предмета через их канцелярию не сохранилось. Томаш огорчился. Творение странное и удивительное изначально, попав в Лиссабон, превратилось в нечто необычное, а оказавшись в руках у провинциалов – в нечто обыденное. Выходит, его сущность скрывалась намеренно. Томашу пришлось зайти с другого конца. Распятие предназначалось для церкви, пострадавшей от пожара. Записи свидетельствовали, что между 1793 годом, когда Камара был рукоположен в епископы Брагансы, и 1804 годом, когда он писал кардиналу Валдерейшу, пожары разной степени силы пережила не одна церковь в Высоких Горах Португалии. По трагической случайности церкви загорались от свечей, факелов и курильниц во время великих праздников. Камара упоминал, что распятие предназначалось для «дивной старой церкви». Так какая же из них заслуживала столь лестного отзыва епископа? Томаш предполагал: наверное, какая-нибудь готическая или, может, романская. А это означало, что церковь была построена в пятнадцатом веке, если не раньше. Секретарь Браганской епархии оказался не самым добросовестным церковным историком. Томаш склонялся к настойчивому убеждению, что похвалы епископа Камары были достойны лишь пять церквей, разрушенных пожаром, а именно: далеко расположенные друг от друга Сан-Жулиан-ди-Паласиуш, Санталья, Мофрейта, Гадрамил и Эшпиньозела.

Томаш написал настоятелю каждой церкви. Их ответы были неутешительными. Каждый настоятель расхваливал свою церковь, как только мог, превознося ее возраст и красоту. Судя по описаниям, они представляли собой копии Собора святого Петра, рассеянные по Высоким Горам Португалии. Но ни один из настоятелей толком так и не объяснял, чтó за распятие занимало почетное место в его церкви. Каждый уверял, будто это вдохновенное творение веры, но ни один не знал, когда церковь приобрела его или откуда оно взялось. В конечном счете Томаш решил, что ему ничего не остается, кроме как самому отправиться туда и все выяснить на месте, если его догадка насчет истинной сущности распятия отца Улиссеша была верна. Маловероятно, что распятие бесследно исчезло в Высоких Горах Португалии, отдаленном и уединенном уголке на самой северо-восточной окраине его родины. Так что очень скоро он наверняка увидит эту штуковину своими собственными глазами.

Тут он вздрогнул, услышав чей-то голос:

– Здравствуйте, сеньор Томаш. Никак в гости к нам пожаловали?

Это старый садовник Афоншу. Он уж отворил ворота и стоит, воззрившись на Томаша. Когда же он успел отворить их так быстро?

– Да, это я, Афоншу.

– Вам нехорошо?

– Все в порядке.

Он поднимается на ноги и по привычке засовывает книжицу обратно в карман. Садовник дергает за шнурок звонка. Звонок бренчит так, что своим бренчанием бьет Томашу по нервам. Придется войти, ничего не поделаешь. Хотя Дора с Гашпаром умерли не в этом доме, ему теперь каждый дом представляется весьма своеобразно. Любовь – это дом со множеством комнат: одна служит для того, чтобы питать любовь, другая – чтобы поддерживать ее, третья – чтобы ее очищать, четвертая – чтобы ее одевать, пятая – чтобы давать ей покой, – и каждая из них может с тем же успехом служить комнатой смеха, или комнатой прослушивания, или комнатой для секретничанья, или комнатой для злобствования, или комнатой для раскаяния, или комнатой для интимной близости, не считая, конечно же, комнат для новоиспеченных домочадцев. Любовь – это дом, в котором водопровод каждое утро вызывает новые бурлящие чувства, а сточные трубы смывают напрочь все раздоры, и светлые окна распахиваются настежь, впуская свежий воздух благодушия. Любовь – это дом с непоколебимым фундаментом и нерушимой кровлей. Когда-то и у него был такой дом, пока не рухнул. А теперь у него нет дома, нигде – его квартирка в Алфаме сродни убогой монашеской келье, – и, когда он ступает в любой другой дом, это напоминает ему, что он совсем-совсем бездомный. Он понимает, чтó так тянет его к отцу Улиссешу – их общая тоска по дому. Томаш вспоминает, какими словами священник описывает кончину жены губернатора Сан-Томе. Она была единственной европейкой на острове. Другая такая женщина жила в Лагосе[2], в восьмистах километрах через воды залива. На самом деле отец Улиссеш не встречался с женой губернатора. А если и видел ее, то лишь несколько раз.

«Смерть белого человека производит на этом заразном острове столь же великое смятение, сколь и в Лиссабоне. А если это женщина, и подавно! Кончина ее ощущается как самое непосильное бремя. Боюсь, вид подобной мне женщины больше никогда не утешит меня. Ни красотой, ни благородством, ни изяществом. Право, не знаю, надолго ли это со мной».

Томаш с Афоншу идут через мощенный булыжником внутренний двор – садовник почтительно держится на шаг впереди. А поскольку Томаш движется в свойственной ему манере – задом наперед, они идут нога в ногу и спина к спине. У парадной лестницы Афоншу отходит в сторонку и кланяется. Чтобы подняться по лестнице, нужно одолеть всего лишь несколько ступеней – и Томаш одолевает их задом наперед. Он едва успевает подойти к двери, как она открывается перед ним – и он входит в дом все так же задом наперед. Бросив взгляд через плечо, он замечает Дамьяну, старинного дядюшкиного дворецкого, которого знает с пеленок, – тот встречает его с распростертыми руками и улыбкой на лице. Томаш разворачивается к нему лицом.

– Привет, Дамьяну!

– Томаш, мальчик мой, как же я рад тебя видеть! Здоров ли ты?

– Вполне, благодарю. А как там моя тетушка Габриэла?

– Чудесно. Вся так и сияет, прямо как солнце.

Что касается солнца, оно сияет сквозь высокие окна, озаряя скопище трофеев в вестибюле. Дядюшка сколотил крупное состояние на торговле африканскими товарами – главным образом слоновой костью и древесиной. Одну стену украшают огромные слоновьи бивни. Между ними висит роскошный, отливающий глянцем портрет короля Карлоса I. Его величество собственнолично стоял перед этим изображением, когда почтил дядюшку своим посещением его дома. Другие стены убраны шкурами зебры и льва с приделанными сверху головами этих самых зверей – льва и зебры, равно как шкурами и головами канны[3], бегемота, гну[4], жирафа. Кожами обиты и кресла, и диван. Африканские ручные поделки выставлены в нишах и на стеллаже: ожерелья, простенькие деревянные бюсты, амулеты, ножи и копья, цветастые ткани, барабаны и все такое прочее. Разнообразные картины – пейзажи, портреты португальских землевладельцев и туземной челяди, а также большая карта Африки с особо выделенными португальскими владениями – дополняли общую картину, навевая воспоминания о тех или иных героях. А справа помещалось набитое чучело льва, ловко крадущегося среди высокой травы.

Вестибюль являет собой бестолковое собрание музейных экспонатов, воплощение культурной мешанины, где каждый артефакт вырван из обстановки, придававшей ему смысл. Но здесь расцветали глаза Доры. Она восхищалась всем этим пестрым изобилием. Оно вызывало в ней чувство гордости за Португальскую империю. Она трогала каждую вещицу, до которой могла дотянуться, кроме льва.

– Рад слышать, что у тетушки все хорошо. А дядя у себя в кабинете? – осведомляется Томаш.

– Дожидается тебя во внутреннем дворе. Будь любезен, следуй за мной.

Томаш поворачивается кругом и направляется за Дамьяну через вестибюль по устланному ковром коридору, мимо длинных рядов картин и витрин. Они сворачивают в другой коридор. Следуя впереди Томаша, Дамьяну открывает остекленные двери и сторонится. Томаш проходит на полукруглую лестничную площадку. И слышит безудержно громкий дядюшкин голос:

– Томаш, только полюбуйся на иберийского носорога!

Томаш глядит через правое плечо, решительно одолевает три ступеньки вниз, спускается в просторный внутренний двор, спешит к дядюшке и разворачивается перед ним. Они жмут друг другу руки.

– Дядюшка Мартим, я так рад видеть вас. У вас все хорошо?

– А разве может быть по-другому? Мне доставляет огромное удовольствие видеть моего дорогого и единственного племянника.

Томаш собирается еще раз справиться о тетушке, но дядя отмахивается от подобных тонкостей обхождения.

– Довольно, довольно. Ну, что скажешь о моем иберийском носороге? – оживляясь, спрашивает он. – Это гордость моего зверинца!

Упомянутая зверюга стоит посреди двора неподалеку от сухощавого, долговязого Сабиу, его хранителя. Томаш приглядывается к ней. В мягком рассеянном свете, обволакивающем ее словно дымкой, она кажется ему до нелепости безобразной.

– Прелестная… штука, – отвечает он.

Невзирая на все уродство, ему всегда было жалко животных, некогда бродивших по глухим закоулкам его родины. Что, если Высокие Горы Португалии и впрямь были последним оплотом иберийского носорога? Странно, что образ этого зверя сохранился в памяти португальцев. Поступательное развитие человечества привело его к гибели. Прогресс в известном смысле смел носорога с лица земли. На него охотились, его травили, обрекая на вымирание, покуда не извели под корень, как старое постыдное воспоминание, достойное разве что скорби и сожаления. Отныне он расхожая тема – избитый герой фаду, особого рода португальских песен, исполненных неизбывной saudade[5]. И то верно, размышляя сейчас о давным-давно вымершей твари, Томаш чувствует, как его переполняет эта самая saudade. Ему, если можно так выразиться, tão docemente triste quanto um rinoceronte — сладостно-грустно, как носорогу.

Дядюшке его ответ по душе. Томаш наблюдает за ним с некоторой долей мрачного предчувствия. Поверх крепкого костяка брат его отца облицевал свое тело пышным слоем дородности и носит ее с забавной гордостью. Живет он в Лапе – купается в роскоши. И запросто выкидывает уйму денег на какое-нибудь новенькое приобретение. Несколько лет назад его воображением завладел велосипед, двухколесное транспортное средство, приводимое в движение ногами самого ездока. На холмистых улицах Лиссабона велосипед не только непрактичен, но и опасен. Безопасно же разъезжать на нем можно разве что по дорожкам в парках – предаваясь воскресной забаве, состоящей в том, чтобы наворачивать круги, докучая гуляющим и вгоняя в ужас их чад с собаками. У дядюшки – целая конюшня французских велосипедов фирмы «Пежо». Засим ему взбрело обзавестись велосипедом с моторчиком, куда более быстрым, нежели велосипед с педалями, и к тому же довольно шумным. И вот нате вам – образчик последней дорогущей диковины, из недавно приобретенных.

– Но, дядя, – осторожно прибавляет Томаш. – Я вижу только автомобиль.

– Только, говоришь? – вторит дядюшка. – Что ж, в этом техническом чуде заключен вековечный дух нашей нации, вновь возрожденный к жизни. – Он ставит ногу на подножку автомобиля, узенькую платформу между передним и задним колесами. – Я все думал. Какой же тебе одолжить? «Даррак», «де дион бутон», «юник», «пежо», «даймлер» или, может, американский «олдсмобиль»? Выбрать было непросто. В конце концов для тебя, дорогой мой племянничек, и в память о моем брате, которого мне так не хватает, я выбрал чемпиона из всей этой достойной компании. Вот новенький четырехцилиндровый «рено», лучший образец инженерной мысли. Взгляни-ка! Эта штука не только излучает мощь технической логики, но и дышит поэтическим обаянием. Так давай же избавимся от этого зверя, чтоб не загрязнял наш город! Автомобилю не нужно спать, совсем, а лошади разве такое под силу? Да и в мощи ей с ним не тягаться. А мощь у нашего «рено» – в двигателе о четырнадцати лошадиных силах, и это только по строгой оценке с запасом. На деле же, вероятнее всего, он способен выдать и все двадцать лошадок. А механическая лошадиная сила куда мощнее, чем у живой лошадки, так что вообрази себе карету с упряжкой из тридцати лошадок. Представляешь, тридцать запряженных лошадей стоят в два ряда, бьют копытом, храпят, рвутся с места? Да уж, такое трудно себе представить. Хотя все это у тебя перед глазами. Те самые тридцать лошадок набиты в железную коробку вон там, между передними колесами. Вот это сила! Вот это расчет! Еще никогда старый добрый огонь не находил себе столь блистательного нового применения. А какие у автомобиля побочные продукты переработки в сравнении с лошадью, которых у нее хоть отбавляй? Никаких, разве что клубы дыма, да и те вмиг растворяются в воздухе. От автомобиля вреда не больше, чем от сигарет. Попомни мои слова, Томаш: нынешний век запомнится как век дымных клубов!

Дядюшка широко улыбается, переполняясь гордостью и радостью за свою французскую диковину. Томаш стоит и молчит. Он не разделяет дядюшкину страсть к автомобилям. Несколько таких новомодных штуковин уже появились на улицах Лиссабона. Среди городской суеты, вперемежку с гужевым транспортом, в общем и целом не самым шумным, эти самые автомобили теперь громоподобно жужжат, точно громадные насекомые, оглушая, раздражая глаз и отвратительно воняя. Что в них красивого? И дядюшкин бордовый экземпляр не исключение. Ни изящества тебе, ни гармонии. Салон непомерно, до смешного, огромен в сравнении с маленьким прикрепленным стойлом, куда набилось аж три десятка лошадей. Железное обличье этой штуковины, а железа в ней предостаточно, сверкает мучительно, не сказать бесчеловечно ярко.

Томаш обрадовался бы и коляске с обычной тягловой лошадью или мулом, чтобы добраться до Высоких Гор Португалии, но отправиться в путь ему предстоит в рождественские праздники, включая выходные и несколько дней отпуска за свой счет, который он выхлопотал у главного смотрителя буквально на коленях. В итоге на все про все выходит десять дней. Дорога совсем не близкая, а времени кот наплакал. На лошади или муле не управиться. Так что приходится воспользоваться хоть и весьма любезным, но не очень приглядным предложением дядюшки.

Громыхнув дверями, во двор входит Дамьяну с кофе и инжирными пирожными на подносе. Столик для подноса уже стоит, тут же пара кресел. Томаш с дядюшкой усаживаются. Подливают себе горячего молока, подсыпают сахару. Самое время поговорить о пустяках, но вместо этого Томаш спрашивает напрямик:

– И как же это работает, дядя?

Он спрашивает, чтобы отвлечься, – не видеть то, что расположено позади автомобиля и тянется вдоль ограды дядюшкиного особняка по обе стороны дорожки, ведущей к служебным пристройкам, а именно: ряды апельсиновых деревьев. Потому что там его дожидался сынишка, прячась за не такими уж толстыми стволами. Гашпар имел обыкновение пронзительно кричать, едва отцовский глаз замечал его. А Томаш имел обыкновение бегать за маленьким проказником, прикидываясь, будто тетушка с дядюшкой и многочисленные их соглядатаи не видят, как он мечется по этой самой дорожке, в точности как слуги прикидываются, будто не видят, как он проникает на их территорию. Да уж, лучше болтать об автомобилях, чем смотреть на апельсиновые деревья.

– Ах, хороший вопрос! Давай покажу тебе это чудо изнутри, – отвечает дядюшка, поднимаясь с кресла.

Томаш подходит следом за дядюшкой к передку автомобиля, наблюдает, как дядюшка отцепляет маленький закругленный железный капот и под скрип шарниров наклоняет его вперед. Под капотом – хитросплетение труб и какие-то блестящие железные выпуклости, похожие на луковицы.

– Любуйся! – велит дядюшка. – Встроенный четырехцилиндровый двигатель объемом три ноль пятьдесят четыре кубических сантиметра. Красота и совершенство! Обрати внимание на порядок расположения: двигатель, радиатор, фрикционное сцепление, коробка передач с подвижной шестерней, привод на заднюю ось. За такой центровкой будущее. Но прежде позволь растолковать чудодейственное свойство двигателя внутреннего сгорания.

Дядюшка тычет пальцем, чтобы воочию показать волшебство, творящееся за стенками двигателя.

– Вот сюда, в камеры сгорания, из карбюратора впрыскиваются пары лигроина[6]. Индуктор приводит в действие свечи зажигания; пары таким образом воспламеняются и взрываются. Поршни, вот эти самые, проталкиваются вниз, после чего…

Томаш ничего не понимает. Он глядит во все глаза, не говоря ни слова. В довершение исполненных торжества объяснений дядюшка тянется в салон за пухлой брошюрой, лежащей на сиденье водительской кабины. И вручает ее племяннику.

– Это инструкция по управлению автомобилем. Поможет тебе уяснить все, что непонятно.

Томаш разглядывает брошюру.

– Она же на французском, дядя.

– Ну да. Ведь «Братья Рено» – французская компания.

– Но…

– Я присовокупил к твоему снаряжению и французско-португальский словарь. Тебе придется с особым тщанием облизывать автомобиль, строго говоря.

– Облизывать?..

Дядюшка мог бы с тем же успехом изъясняться на французском.

Лобу пропускает его язвительное замечание мимо ушей.

– Разве не прекрасны эти крылья? Угадай-ка, из чего они сделаны? – говорит он, хлопая ладонью по одному из них. – Слоновьи уши! Изготовлены на заказ в память об Анголе. То же самое и с наружной обшивкой салона: только мелкозернистая слоновья шкура.

– А это что? – вопрошает Томаш.

– Клаксон. Чтобы сигналить, предупреждать, напоминать, убеждать, выражать недовольство.

Дядюшка сдавливает здоровенную резиновую грушу, прицепленную к закраине автомобиля, слева от рулевого колеса. Из приделанного к груше раструба вырывается трубный глас с легким вибрато. Вызывающе громкий. Томаш мысленно представляет себе наездника верхом на лошади, с гусем под мышкой, сдавливающего птицу всякий раз при виде какой-либо опасности, и заходится в кашле, силясь подавить смех.

– А можно попробовать?

Он несколько раз надавливает на грушу. И каждый гудок вызывает у него хохот. Он прекращает гудеть, лишь когда замечает, что дядюшке вовсе не смешно, поскольку не терпится вновь обратить внимание племянника на возрожденный фетиш с мотором. И благоговения в его словах куда больше, нежели разъяснений. Будь его дражайшая вонючая железная игрушка способна на чувства, она наверняка зарделась бы от смущения.

Они переходят к рулевому колесу, идеально круглому, размером со здоровенную тарелку. Снова просунув руку в водительскую кабину, дядюшка кладет ее на колесо.

– Чтобы повернуть автомобиль налево, ты и колесо крутишь налево. Если же хочешь повернуть направо, соответственно, и колесо крутишь направо. А если тебе нужно ехать прямо, колесо тоже держишь прямо. Безупречная логика.

Томаш приглядывается поближе.

– Но как неподвижное, так сказать, колесо может поворачиваться налево или направо? – спрашивает он.

Дядюшка сверлит его глазами.

– Не скажу, что я понимаю то, чего и понимать-то не нужно. Видишь верхушку колеса, рядом с моей рукой? Видишь, да? Так вот, представь, что там есть пятно, маленькое белое пятнышко. Я поворачиваю колесо в эту сторону, – и он меняет положение колеса, – видишь, как это самое белое пятнышко смещается влево? Видишь? Ну так вот, автомобиль тоже поворачивает влево. А сейчас видишь, когда я поворачиваю колесо в ту сторону, – и дядюшка снова налегает на колесо, – видишь, белое пятнышко тоже отклоняется вправо? В таком случае и автомобиль поворачивает направо. Теперь-то все понятно?

Томаш мрачнеет.

– Но взгляните, – показывает он пальцем, – на нижнюю часть рулевого колеса! Будь маленькое белое пятнышко там, оно смещалось бы в другую сторону. Вам пришлось бы крутить колесо вправо, если оно, как вы говорите, наверху, а если же оно внизу, то колесо нужно крутить влево. И потом, как быть с боковинами колеса? Крутя его то влево, то вправо, вы одну его боковину тянете вверх, а другую вниз. Словом, как ни крути, вы поворачиваете колесо одновременно вправо, влево, вверх и вниз. И ваше заявление, будто бы колесо поворачивается в какую-то определенную сторону, представляется мне как один из парадоксов греческого философа Зенона Элейского[7].

Лобу с ужасом глядит на рулевое колесо, переводя взгляд с макушки на нижнюю его часть, потом на боковины. Протяжно и глубоко вздыхает.

– Как бы то ни было, Томаш, водить автомобиль надлежит подобающим образом. Гляди в оба на верхушку рулевого колеса. И плевать на другие стороны. Итак, продолжим? Надо рассмотреть еще кое-какие мелочи – например, как работает сцепление и рычаг переключения скоростей…

Свои объяснения он подкрепляет телодвижениями, пускает в ход и руки, и ноги, – но ни слова, ни забавные жестикуляции не способны пробудить у Томаша даже слабой искры понимания. К примеру, что такое «крутящий момент»? Разве Пиренейский полуостров уже не получил сполна этих самых крутящих моментов при Великом инквизиторе Торквемаде?[8] И какой человек в здравом уме способен уразуметь, что значит «двойной выжим педали сцепления»?

– И это я раскрыл лишь малую толику того, что тебе пригодится.

Дядюшка распахивает дверцу салона, расположенного в задней половине автомобиля. Томаш склоняется вперед, чтобы заглянуть внутрь. Там полумрак. Он обращает внимание на конструктивные особенности салона. В них угадывается нечто от жилого помещения с черным диваном тончайшей кожи, стенами и потолком, обшитым отполированной кедровой рейкой. Переднее и боковые окна выглядят как окна изысканного домика, кичащегося светлыми добротными стеклами и мерцающими металлическими рамами. А заднее, над диваном, столь искусно оправленное, вполне могло бы сойти за картину на стене. Но размеры! Потолок – низехонький. На диване разместятся только двое, не больше, если с удобством. Каждое боковое окно такой величины, что смотреть в него может лишь кто-то один. Что же до заднего окна, будь оно и впрямь картиной, воспринимать ее можно разве что как миниатюру. А чтобы забраться через дверцу внутрь – в замкнутое пространство салона, – нужно согнуться в три погибели. Где же тут хваленый простор экипажа на конной тяге? Томаш отступает и переводит взгляд на одно из боковых зеркал автомобиля. Такое вполне сгодилось бы для умывальной. И разве дядюшка не упоминал что-то такое про огонь в двигателе? У него голова идет кругом. Это крохотное обиталище, где есть что-то от гостиной, умывальной и камина, служит жалким напоминанием, что человеческая жизнь сводится к жалким потугам ощутить себя дома, пока мчишься куда-то в состоянии беспамятства.

Кроме того, он заприметил в салоне множество всяких вещей. Вот его чемодан с кое-какими предметами первой необходимости. Рядом, и это главное, – кофр с разными важными бумагами: перепиской с секретарем епископа Брагансы и несколькими приходами в Высоких Горах Португалии; дубликатом дневника отца Улиссеша; вырезками из архивных газет касательно случаев с пожарами в тамошних деревенских церквях; выписками из судового журнала португальского корабля, возвращавшегося в Лиссабон в середине семнадцатого века, а также различными монографиями по истории архитектуры Северной Португалии. Обыкновенно, когда он не носил его у себя в кармане – всего лишь причуда, вспоминает он, – бесценный дневник отца Улиссеша хранился в кофре. Чемодан с кофром теснится рядом с канистрами, коробками, какой-то мелкой тарой и сумками. Салон походит на погреб с добром, способным удовлетворить аппетиты сорока разбойников[9], причем всех разом.

– Да вы настоящий Али-Баба, дядя Мартим! Тут столько всего! Я же не в Африку собрался. А всего лишь в Высокие Горы Португалии, в паре дней пути отсюда.

– Это дальше, чем ты думаешь, – отвечает дядюшка. – Ты собираешься в края, где отроду не видывали автомобиля. Тебе придется учиться жить самостоятельно. Вот я и положил тебе плотную парусиновую накидку от дождя да пару-тройку одеял, хотя лучше бы тебе спать в салоне. Вон в той коробке лежат все необходимые автоинструменты. Рядом – канистра с маслом. Этот пятигаллоновый бочонок с водой для радиатора, а этот с лигроином, эликсиром жизни для автомобиля. Так что по возможности дозаправляйся сам, причем почаще, потому как в иных местах тебе придется полагаться только на свои запасы. По дороге ищи аптеки, велосипедные мастерские, кузницы и скобяные лавки. У них есть лигроин, хотя они, кажется, называют его по-другому: бензин, уайт-спирит… в общем, что-то в этом роде. И понюхай, прежде чем будешь покупать. Припас я тебе и провизии. Автомобилем лучше управлять на сытый желудок. А теперь оцени вот это.

Из сумки, стоящей на полу салона, дядюшка извлекает пару светлых кожаных перчаток. Томаш в недоумении примеряет их. В самый раз. Кожа приятная, мягкая и скрипит, когда рука сжимается в кулак.

– Спасибо, – неуверенно благодарит он.

– Береги их. Они тоже из Франции.

Следом дядюшка протягивает ему защитные очки, здоровенные такие, отвратительные. Не успевает Томаш их натянуть, как дядюшка вынимает бежевое отороченное мехом пальто – гораздо ниже колен.

– Вощеный хлопок и норка. Высшее качество, – объясняет он.

Томаш облачается. Пальто большое и тяжелое. В довершение Лобу нахлобучивает племяннику на голову шапку с ремешками, которые завязываются под подбородком. Заправленный в перчатки, очки, пальто и шапку, Томаш чувствует себя громадным грибом.

– Дядя, зачем весь этот наряд?

– Чтобы ездить на автомобиле, разумеется. Чтобы защищаться от ветра и пыли. От дождя и холода. Ведь на дворе декабрь. Разве ты не видел водительскую кабину?

Он смотрит. Дядюшка говорит дело. В задней части автомобиля помещается закрытый отсек для пассажиров. А расположенная перед ним водительская кабина открыта всем ветрам, не считая крыши и переднего окна. С боков – ни окон, ни дверей. Ветер, пыль и дождь – добро пожаловать! Он чертыхается про себя. Не набей дядюшка салон под завязку всякой всячиной, так, что яблоку негде упасть, он мог бы и сам там разместиться, предоставив Сабиу вести машину.

А дядюшка знай гнет свою линию:

– Я положил и карты, все, какие есть. Если же от них, может статься, не будет толку, сверяйся с компасом. Путь твой лежит на северо-северо-восток. Дороги в Португалии ужасные, но у этой машины отличная подвесная система – листовые рессоры. Ей никакие ухабы нипочем. Если же в дороге тебя начнет мутить, влей в себя побольше вина. Там, в салоне, лежит пара бурдюков. От придорожных гостиниц и почтовых дилижансов держись подальше. Друзей ты там не сыщешь. Оно и понятно. От тех, чьей жизни может непосредственно угрожать автомобиль, ничего хорошего не жди. А что до остальных припасов, там сам разберешься, что к чему. Ну, пора в путь-дорогу. Ты готов, Сабиу?

– Да, сеньор.

– Дай надену куртку. Я довезу тебя до окраины Лиссабона, Томаш.

Дядюшка возвращается в дом. Томаш стаскивает с себя нелепый водительский наряд и запихивает его назад в салон. Дядюшка спускается обратно во двор в куртке и перчатках; щеки его пылают от возбуждения, в котором угадывается пугающая веселость.

– Кстати, Томаш, – выкрикивает он, – забыл спросить, за каким дьяволом тебя так тянет в Высокие Горы Португалии?

– Ищу кое-что, – отвечает Томаш.

– И что же?

Томаш медлит.

– Одну церквушку, – наконец выговаривает он. – Только вот не знаю, какую точно и в какой деревне.

Дядюшка подходит к нему ближе и вперивает в него свой взор. Томаш думает: надо бы сказать еще хоть что-нибудь. Точно такими же безжизненными глазами дядюшка вглядывается в экспонаты, когда наведывается в Музей древнего искусства.

– Вы слышали о Чарлзе Дарвине, дядя? – спрашивает Томаш.

– Да, слышать о Дарвине мне приходилось, – ответствует Лобу. – Что, неужели он похоронен в какой-то церквушке в Высоких Горах Португалии? – смеется он. – Ты вознамерился вывезти его бренные останки и определить их на почетное место в Музее древнего искусства?

– Нет. По работе я наткнулся на один дневник, написанный на Сан-Томе, в Гвинейском заливе. С конца пятнадцатого века этот остров был португальской колонией.

– И бедной притом. Я бывал там как-то по пути в Анголу. Думал, может, стоит вложиться в плантации какао.

– Во времена работорговли это было не последнее место.

– Что ж, а сейчас там делают плохой шоколад. Хотя плантации там роскошные.

– Известное дело. Так вот, методом дедукции, путем сопоставления разрозненных фактов – дневник, о котором я уже говорил, судовой журнал с корабля, вернувшегося в Лиссабон, и пожар в деревенской церквушке в Высоких Горах Португалии – я обнаружил нежданное сокровище и примерно определил, где его искать. В общем, я на пороге величайшего открытия.

– Думаешь? И что же это за сокровище, если не секрет? – интересуется дядюшка, не сводя глаз с Томаша.

Томаш крайне взволнован. Все это время ни с кем, даже с сослуживцами, он ни словом не обмолвился ни об открытии, которое сделал, ни об изысканиях, которые провел. Он проделал все своими силами, частным порядком. Но держать это в тайне больше нет мочи. Так почему бы не открыться дядюшке?

– Это… церковная вещь, резная… похоже, распятие.

– Как раз то, что нужно этой католической стране.

– Да нет, вы не поняли. Это не совсем обычное распятие. Оно удивительное.

– Правда? А какая тут связь с Дарвином?

– Скоро узнаете, – с жаром отвечает Томаш. – В этом Иисусе на кресте, должен заметить, что-то есть. Точно говорю.

Дядюшка ждет дальнейших объяснений, но их нет.

– Что ж, надеюсь, ты озолотишься. А теперь в путь! – командует он. И забирается на водительское сиденье. – Сейчас покажу, как запускать двигатель. – Он хлопает в ладоши и рычит: – Сабиу!

Сабиу спешит на зов – взгляд и руки так и тянутся к автомобилю.

– Прежде чем запустить двигатель, нужно открыть лигроиновый краник, – молодец, Сабиу! – дроссельный рычаг, вот здесь, под рулевым колесом, поворачиваем на половину впуска, а рычаг переключения скоростей ставим в нейтральное положение, вот так. Затем ты щелкаешь переключателем индуктора – здесь, на приборном щитке – и включаешь его. Дальше открываешь крышку на капоте – весь капот открывать необязательно, а только вон ту крышечку спереди, видишь? – и давишь разок-другой на поплавок карбюратора, утапливаешь его. Гляди, что делает Сабиу. Закрываешь крышечку, и теперь все, что тебе остается, так это крутануть заводную рукоятку. После этого садишься на водительское место, снимаешь ручной тормоз, включаешь первую передачу – и вперед! Проще пареной репы. Ты готов, Сабиу?

Сабиу, не сводя глаз с двигателя, широко расставляет ноги и прочно упирается ими в землю. Сгибается и хватается за заводную рукоятку, узенькую палку, торчащую спереди автомобиля. Руки прямо, спина прямо; он резко, со всей силы рвет рукоятку вверх, распрямляясь, потом, когда рукоятка совершает полуоборот, наваливается на нее всем телом, прежде чем рвануть ее вверх, как первый раз. Он проделывает это круговое движение с неимоверным усилием, так, что автомобиль сотрясается всем своим существом, а рукоятка проворачивается кругом раза два или три. Томаш готов по достоинству оценить ловкость, с какой Сабиу орудует рукояткой, благо автомобиль вдруг с ревом оживает. Заводится, утробно ворча, фыркая и резко грохоча. Покуда «рено» содрогается и трясется всем нутром, дядюшка выкрикивает:

– Давай запрыгивай скорей! Сейчас я тебе покажу, на что способно это чудо техники!

Томаш невольно, но спешно подсаживается рядом с дядюшкой на мягкое сиденье поперек водительской кабины. Дядюшка проделывает какие-то движения руками и ногами, включая то, нажимая это. Томаш замечает, как Сабиу оседлывает приставленный к стене мотоцикл и заводит его ножным стартером. Добрый малый собирается следом за нами.

И тут машина рывком приходит в движение.

Она живо набирает скорость и, сворачивая со двора, вырывается из распахнутых настежь ворот особняка Лобу на улицу ду-Пау-ди-Бандейра и там резко поворачивает направо. Томаш скользит по гладкому кожаному сиденью и врезается в дядюшку.

Он поверить не может, что эта встряска костей, эта умопомрачительная дрожь, какую он ощущает каждой клеткой своего тела, прямо связана с ревом, хотя он и есть всему причиной. Машина, того и гляди, рассыплется на части. Он понимает, что ошибся насчет предназначения подвесных пружин, о чем толковал дядюшка. Определенно, они предназначены вовсе не для того, чтобы оберегать автомобиль от ухабов, а напротив – ухабы от автомобиля.

Но куда более удручающее впечатление производит головокружительно быстрое поступательное движение машины. Томаш высовывает голову в боковое окно и оглядывается назад, думая – надеясь – разглядеть особняк Лобу, всех домочадцев с прислугой и увидеть, что это они толкают машину и издевательски насмехаются над ним. (О, если бы Дора была среди этих толкачей!) Но никого нет и в помине. Ему кажется ненормальным, что даже никакой зверь не толкает и не тормошит машину. Это следствие без причины, а стало быть, это ненормально и не может не тревожить.

Ох уж эти альпийские вершины Лапы! Автомобиль – кашляя, чихая, дребезжа, грохоча, дрожа, подскакивая, пыхтя, дымя, завывая и рыча – несется вниз, в самый конец улицы ду-Пау-ди-Бандейра, пересчитывая колесами булыжники, которые дают о себе знать беспрестанным стуком – тук-тук, – затем резко кренится влево и срывается вниз, точно со скалы: выезд на улицу ду-Приор славится своей крутизной. Томаш чувствует, как его нутро сжимается в комок. Автомобиль выкатывает в конец улицы, вжимаясь в брусчатку так, что Томаш и сам едва не расплющивается по полу водительской кабины. Не успевает машина выровняться, а он – снова занять свое место и успокоиться, как вновь рвется вверх по улице ду-Приор и поворачивает на улицу да-Санта-Тринидад, которая, в свою очередь, резко обрывается вниз. И вот уже автомобиль бойко приплясывает, зажатый меж железных челюстей трамвайных рельсов по улице Санта-Тринидад, вынуждая Томаша скатываться по сиденью туда-сюда, то и дело натыкаясь на дядюшку, который будто бы ничего не замечает, а иной раз – чуть ли не вывалиться из автомобиля, с края сиденья. На ходу он видит, как с балконов на них глазеют зеваки.

Дядюшка с непоколебимой решимостью сворачивает на улицу ди-Сан-Жоан-да-Мата. И они опять несутся вниз. Солнце слепит Томашу глаза – дядюшке словно все нипочем. Автомобиль пересекает улицу ди-Сантуш-e-Велью и мчит по извиву Кальсада-Рибейру-Сантуш. На Ларгу-ди-Сантуш Томаш с тоской – и мельком – озирается на людей, не отказывающих себе в удовольствии предаваться своим неспешным делам в красивом парке. Между тем дядюшка объезжает парк кругом и, безжалостно рванув влево, вылетает на широкий проспект Винти-и-Куатру-ди-Жулью. Плещутся воды Лапы, справа в просветах открывается захватывающая панорама Тежу[10] – но Томаш не успевает насладиться видами, пока они с грохотом прорываются сквозь городскую тесноту Лиссабона, со свистом рассекая воздух. Они так стремительно сворачивают на оживленном перекрестке Праса-ду-Дуки-да-Терсейра, что машину, словно выстрелом из рогатки, выбрасывает на улицу ду-Арсеналь. Суматошная Праса-ду-Комерсиу не помеха – всего лишь занятная история с географией. Томаш смутно примечает статую маркиза Помбала, громоздящуюся посреди площади. О! Если бы только маркиз видел, какие ужасы творятся на его улицах, он нипочем бы не стал отстраивать их наново[11]. А они знай себе с ревом мчатся все дальше вперед, словно в лихорадке, словно размазанное в пространстве пятно краски. А вокруг точно так же размазано и все остальное, что движется: лошади, коляски, экипажи, подводы, трамваи, людские толпы и собаки. Томаш ожидает, что они вот-вот налетят на какое-нибудь тягловое животное или человека, но в самое последнее мгновение дядюшка ухитряется спасти их от неминуемого столкновения, то резко уворачиваясь, то жестко давя на тормоз. Временами Томашу хочется кричать, но его лицо всякий раз сковывает ужас. И тогда он со всей силой вдавливает ноги в пол. Знай он, что дядюшка смирился с ролью спасательного круга, он, Томаш, с радостью вцепился бы в него мертвой хваткой.

А тем временем дядюшка Мартим – когда не осыпает проклятиями посторонних – сияет от радости, лицо его рдеет от возбуждения, рот растягивается в улыбке, глаза сверкают, и он то хохочет как одержимый, то восторженно выкрикивает, вроде как ни к кому, собственно, не обращаясь:

– Здорово!.. Класс!.. Фантастика!.. Что я говорил!.. А теперь налево, вот так!.. С ума сойти, просто с ума сойти!.. Гляди-гляди, выжимает полсотни километров в час!

Между тем Тежу течет себе безмятежно, неспешно и невозмутимо, похожая на огромное кроткое чудовище, возле которого, мечась из стороны в сторону и подскакивая, беснуется жалкая блоха.

В виду чистого поля, выехав на недавно проложенную сельскую дорогу, не успевшую обрасти булыжником, дядюшка в конце концов останавливается. Поодаль, у них за спиной, виднеются очертания Лиссабона, подобно прорезавшимся у младенца зубкам.

– Видишь, как далеко мы укатили… да как шустро!

Голос гулко раскатывается в живительном безмолвии. Дядюшка лучится радостью, как мальчишка на собственном дне рождения.

Томаш мельком оглядывает его, не в силах проронить ни слова, – и буквально вываливается наземь из водительской кабины. Шатаясь, он бредет к близстоящему дереву и хватается за него руками. Потом склоняется – и рвота фонтаном бьет у него изо рта.

Дядюшка выказывает понимание.

– Укачало, – весело замечает он, стягивая водительские перчатки. – Забавная штука. С пассажирами такое бывает, а вот с водителями никогда. Может, потому, что приходится все время думать о машине, а может, оттого, что всю дорогу глядишь в оба, не врезаться бы куда и где повернуть. Внимание и умственное напряжение при вождении отвлекают желудок от всяких болезненных ощущений. Сядешь сам за руль – и все как рукой снимет.

Томашу нужно время, чтобы уяснить сказанное. Он и представить себе не может, что ему под силу обуздать этого железного жеребца.

– Сабиу едет со мной, так ведь? – спрашивает он едва дыша, вытирая платком уголки рта.

– А вот Сабиу я тебе не отдам. Кто будет приглядывать за другими авто? К тому же Сабиу самолично убедился: «рено» в отличном рабочем состоянии. Так что он тебе без надобности.

– Но, дядюшка, этой штуковиной должен управлять Сабиу.

– Управлять? Это еще с какой стати? К чему ради какого-то слуги отказывать себе в удовольствии посидеть за рулем столь изумительного чуда техники? Сабиу здесь, чтобы служить, а не развлекаться.

И тут перед нами предстает тот, о ком идет речь, – Сабиу лихо сворачивает на фыркающем мотоцикле на обочину и, прижавшись к автомобилю, останавливается.

Томаш снова поворачивается к дядюшке. Как же ему не повезло с родственником, обзаведшимся эдаким богатством в виде целого автомобильного парка, – чудаком, которого хлебом не корми, дай только сесть за руль!

– Значит, Сабиу у вас за шофера.

– Только по особым случаям. А так возит в основном Габриэлу. Эта дурочка боится даже попробовать сесть за руль. А ты у нас молодой, смышленый. И отлично справишься сам. Верно, Сабиу?

Сабиу, тихо стоящий рядышком, согласно кивает, однако его взгляд, задержавшийся на Томаше, убеждает, что слуга далек от того, чтобы всецело разделять радужные надежды хозяина. От страха у Томаша схватывает живот.

– Дядя Мартим, пожалуйста, я же не умею…

– Послушай! Сперва ставишь на нейтралку, дроссельный рычаг на пол-оборота. Чтобы тронуться с места, включаешь первую передачу, затем плавно отпускаешь сцепление и одновременно давишь на педаль газа. Набираешь скорость, переключаешься на вторую передачу, потом на третью. Плевое дело. Только трогайся с ровного места. Ты мигом наловчишься.

Дядюшка делает шаг назад и с любовью глядит на автомобиль. Томаш надеется, что за время паузы дядюшкино сердце оттает, смягчится, проникнется сочувствием. Не тут-то было: вскоре следует кода, притом сногсшибательная:

– Томаш, надеюсь, ты понимаешь: перед тобой хорошо отлаженный оркестр, исполняющий самую прекрасную симфонию. Она ласкает слух своей полифонией, блистательно мрачной, мелодия незамысловатая, парящая, а темп меняется от vivace[12] до presto[13], хотя местами с изумительным adagio[14]. Когда я дирижирую этим оркестром, то всякий раз восхищаюсь этой музыкой – музыкой грядущих времен. Теперь тебе стоять за пультом, и я вручаю тебе дирижерскую палочку. Так что не ударь в грязь лицом.

Дядюшка похлопывает по водительскому сиденью.

– Твое место, – говорит он.

Внезапно Томаш чувствует, как у него спирает дыхание. Дядюшка подает знак Сабиу, чтобы он включал двигатель. И вновь загородную тишину вспарывает рокот двигателя внутреннего сгорания. Другого выхода нет. Томаш ждал слишком долго и понял все слишком поздно. Ему ничего не остается, как сесть за рулевое колесо чудовища.

И он садится. Дядюшка снова что-то показывает, объясняет, кивает, улыбается.

– У тебя все получится, – заключает он. – По ходу дела пообвыкнешь. Увидимся, Томаш, когда вернешься. Удачи! Сабиу, погоди, подсоби-ка ему.

Бесповоротно захлопнув дверцу, дядюшка поворачивается и скрывается позади автомобиля. Томаш высовывает голову наружу, силясь его разглядеть.

– Дядя Мартим! – кричит он.

Громыхнув, мотоцикл оживает и с треском срывается с места. Последний образ, запечатлевшийся в его памяти, – дядюшка, облепивший своими телесами крохотную двухколесную машинку, уносится прочь по дороге в клубах дыма.

Томаш переводит взгляд на Сабиу. До Томаша доходит, что дядюшка безвозвратно умчался на мотоцикле, бросив его один на один с автомобилем. Но тогда как же Сабиу вернется отсюда, с северо-восточной окраины Лиссабона, домой к своему хозяину в западную Лапу?

Сабиу спокойно отвечает:

– Управлять автомобилем, сеньор, – дело нехитрое. Немного опыта – и порядок.

– А у меня ничего такого нет и в помине! – вскрикивает Томаш. – Ни опыта, ни знаний, ни желания, ни способностей. Выручай же скорей – растолкуй еще раз, как обращаться с этой чертовой штуковиной!

И Сабиу берется с нудной дотошностью растолковывать, как укротить это рукотворное чудовище. Он объясняет все с неутомимым терпением, уделяя немало времени четкой последовательности, в какой следует выжимать и отпускать педали, включать и выключать рычаги. Он напоминает Томашу о левом и правом повороте рулевого колеса. Показывает, как обращаться с дроссельным рычагом, который нужен не только для запуска, но и для отключения двигателя. А еще он вспоминает такое, о чем дядюшка Мартим даже не упоминал: о разнице между сильным и легким нажатием на педаль газа; о действии тормозной педали; о важной функции ручного тормоза, на который необходимо ставить автомобиль всякий раз, когда останавливаешься; о пользовании боковыми зеркалами заднего вида. Сабиу показывает, как крутить заводную рукоятку. И когда Томаш пробует сам, ему кажется, будто в чреве автомобиля с трудом проворачивается что-то наподобие обильно политой соусом кабаньей туши на вертеле в жаровне. На третьем повороте вертела кабан разражается ревом.

Двигатель глохнет снова и снова. Сабиу, презрев страх, всякий раз возвращается к переднему краю машины и вновь возвращает ее к жизни. Потом предлагает поставить машину на первую передачу. Томаш переползает на пассажирское сиденье водительской кабины. Сабиу выполняет необходимые действия; шестерни согласно скрежещут, и машина медленно трогается вперед. Сабиу показывает, куда положить руки и куда нажимать ногой. Томаш пересаживается обратно. Сабиу освобождает место на водительском сиденье, становится на подножку, одобрительно кивает и сходит.

Томаш чувствует себя одиноким, отвергнутым, брошенным.

Дорога впереди прямая, как стрела, и машина крадется по ней, громко ворча на первой передаче. Рулевое колесо тугое, враждебное. И трясется в руках. Томаш с силой дергает его в одну сторону. Это влево? Или вправо? Трудно сказать. Колесо едва ему поддается. Как же у дядюшки получалось так легко с ним управляться? А удерживать ногу на педали газа, едва надавливая на нее, и вовсе выше всяких сил – ногу уже сводят судороги. На первом же повороте – изгибе вправо, когда автомобиль вдруг бросает поперек дороги в сторону кювета, страх вынуждает его что-то делать – он отдергивает ногу и начинает давить наугад на все педали. Машина кашляет и, подскочив, замирает на месте. Адский лязг, хвала богу, разом стихает.

Томаш озирается кругом. Дядюшка умчался прочь, Сабиу и след простыл, поблизости ни души… даже любимый Лиссабон, и тот скрылся из глаз – его сдуло, точно остатки снеди с тарелки. В безмолвии, больше похожем на пустоту, нежели на тишину, в его сознании вдруг возникает образ сынишки. Гашпар частенько отваживался выбегать во двор дядюшкиного дома и забавлялся там, покуда кто-то из слуг не прогонял его пинком, как бездомного котенка. Забирался он, бывало, и в гараж, где рядком стояли велосипеды, мотоциклы и авто. Дядюшка видел в его отпрыске родственную душу, когда дело касалось автомобилей. Гашпар буквально поедал их голодными глазенками. А потом мальчика не стало – и двор теперь безмолвен и пуст. Другие места в дядюшкином доме: эта дверь, то кресло, вон то окно – столь же болезненно напоминают Томашу об утрате Доры и отца. Кто мы без тех, кого любим? Свыкнется ли он когда-нибудь с утратами? Глядя себе в глаза в зеркале во время бритья, он видит пустые комнаты. И дни свои проживает, точно призрак, а не живой человек.

Нет, лить слезы для него не внове. Немало, ох как немало он их пролил после того, как смерть нанесла ему тройной удар. Чаще всего источником – очагом – его горя служит память о Доре, Гашпаре и отце, хотя, бывает, он заливается слезами без всякой видимой причины, ни с того ни с сего. Но сейчас совсем другое дело – ясно как божий день. Разве может какая-то грохочущая, неуправляемая железяка сравниться по силе воздействия с тремя гробами? Однако, как ни странно, машина ввергает его в такую же печаль, исполненную столь же острого чувства ужаса, болезненного одиночества и беспомощности. И он уже давится слезами, не в силах совладать с горем и все нарастающей тревогой. Томаш достает из кармана куртки дневник и прижимает его к лицу. Он чувствует исходящий от него запах древности. И закрывает глаза. Он ищет прибежища в Африке, в экваториальных водах близ ее западного побережья, на португальском колониальном острове Сан-Томе. В горе своем он ищет человека, который ведет его в Высокие Горы Португалии.

Он пытался разузнать хоть что-нибудь об отце Улиссеше Мануэле Росариу Пинту, но история, похоже, напрочь вычеркнула этого человека из своих анналов. После него не осталось никаких следов, кроме пары дат – двух черточек к его незаконченному портрету: родился июля 14-го дня 1603 года, как явствует из метрической книги прихода в Коимбре, и мая 1-го дня 1629 года там же был рукоположен в священники в соборе Животворящего Креста Господня. Никаких иных сведений, включая и дату смерти, Томаш так и не обнаружил. Все, что осталось достопамятного об отце Улиссеше, это гонимые рекой времени, непотопляемые страницы его дневника.

Он отнимает дневник от лица. Обложка залита слезами. Это его огорчает. Как знаток древностей, он раздосадован. И промакивает обложку рукавом сорочки. Странная штука – эта его привычка разводить сырость. А животные плачут? Определенно, они умеют грустить – но разве слезами выражают они свою грусть? Сомнительно. Он никогда не слыхал, чтобы кошки, собаки или какие дикие зверушки плакали. Похоже, это свойство присуще только человеку. Он не понимает, для чего оно нужно. Он плачет навзрыд, даже с какой-то неистовостью – и что потом? Безутешная усталость. И платок, мокрый от слез и соплей. Красные глаза, которые ни от кого не спрячешь. Нет, лить слезы – занятие недостойное. Это за гранью приличия, это проявление некоего душевного своеобразия, выражение чего-то сугубо личного. Гримасы, количество слез, характерное звучание всхлипываний, высота голоса, всплески руками, принятая поза – человек познает слезы, сиречь собственную слезливость, через слезы. Странный способ познания – не только других людей, но и самого себя.

В Томаше вдруг пробуждается решимость. Церковь в Высоких Горах Португалии ждет его. И он должен до нее добраться. И эта железяка на колесах ему поможет – он управится с нею и попадет туда, куда надо. Isso é minha casa. Это мой дом. Он опускает глаза на педали. Потом глядит на рычаги.