Читать книгу Юрий Андропов. На пути к власти - Ю. А. Васильев - Страница 3

I. Война на севере: школа становления

ОглавлениеМногие печатные издания, Интернет и публикации в СМИ тиражируют бездоказательные и необоснованные фразы обличительного характера о работе Ю.В. Андропова в годы Великой Отечественной войны в сложных условиях прифронтовой республики, где ему приходилось заниматься организацией секретной подпольной деятельности в оккупированных районах и партизанского движения в Карелии.

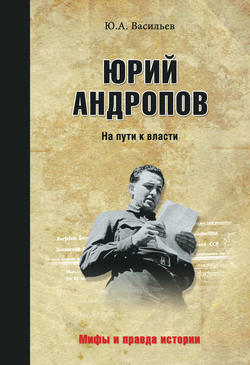

Писатель и публицист С.Н. Семанов утверждал, что имеющиеся источники не содержат никаких подробностей об участии Андропова в руководстве партизанским движением в Карелии в военные годы (см.: Семанов, 2014: 27). Автор, вероятно, просто не знал об их существовании в архивных коллекциях. В качестве обоснования подобного вывода приводилось дилетантское положение, что Андропов по должности был тогда «секретарем карельского комсомола», поэтому «он даже военной формы не носил» (там же). Не удосужился, к сожалению, биограф даже вполне доступные фотографии военных лет посмотреть, на которых Андропов запечатлен и в полевой гимнастерке, и в шинели с полевой фуражкой на голове, и в кирзовых сапогах. Поэтому неудивительно заключение, к которому пришел повествователь биографии Андропова: «Какова тут была личная роль карельского комсорга, до сих пор ничего не известно, скорее всего, никакой» (там же). С.Н. Семанов обратил внимание, что «когда во время недолгого пребывания Андропова генсеком некоторые литераторы … бросились было сочинять о «карельских партизанах», сам герой отнесся к этим затеям сугубо отрицательно» (там же). Писатель увидел в этом факте в зрелые годы Андропова «присущую ему осторожность» (там же). Сам факт имел место, но предпочтительнее его трактовка, изложенная в содержательной и интересной книге, написанной бывшим помощником председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова – И.Е. Синициным: когда Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС, в Агитпропе ЦК партии задумали подготовить книгу об успехах партизанского движения в Карелии и Андропове как его руководителе. Узнав об этой «инициативе», Андропов в резкой форме запретил печатать даже статьи на эту тему в средствах массовой информации (см.: Синицин, 2015: 284). В то время уже был известен опыт издания брежневской «Малой земли» и других подобных публикаций с героизацией руководящей роли отдельных персонажей в военные годы.

Обличительную линию в отношении Андропова развивает журналист Л. Млечин. В присущей ему тональности в книгах об Андропове автор допускает бездоказательные суждения по поводу «партизанской» строчки в биографии Андропова, которая появилась якобы для того, чтобы украсить образ главного чекиста страны. Оказывается, по фантазии Млечина, нелюбимый герой его политической биографии не был награжден даже медалью «Партизану Отечественной войны», которая якобы «раздавалась в массовом порядке» (Млечин, 2008: 44). Ошибся автор. В партизанской среде эта медаль ценилась как орден. В воспоминаниях С.П. Татаурщикова, который в годы войны был известным карельским партизаном, «медаль эту давали очень скупо, одну-две на отряд <…> У меня уже медаль «За отвагу» была. Но я, как и все, мечтал о партизанской медали, пусть даже латунной, второй степени» (Воспоминания, 2010: 422).

Повторяя избитую фразу без ссылки на источник, Млечин утверждает, что «фронта Андропов избежал, он был нужнее в тылу» (Млечин, 2008: 43). Кроме того, оказалось, что в Карелии (которая являлась прифронтовой республикой, две трети ее территории было оккупировано), «комсомольским секретарям чекисты поручали отбирать молодежь для партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп» (там же). Куда уж смотрел руководитель комсомола страны, член ЦК ВКП(б) и член Оргбюро партии Н.А. Михайлов, когда его руководящими кадрами в союзных республиках командовали неизвестные чекисты – неведомо.

В современных публикациях часто встречаются сомнительные трактовки военных событий, в условиях которых пришлось действовать Ю.В. Андропову. Особенно это касается оккупированных территорий. В числе подобных изданий – книга Марка Солонина, в которой автор утверждает: «Объективное обсуждение финского оккупационного режима совершенно немыслимо без учета того главного фактора, который и вызвал такие противоправные и негуманные действия финских властей, как насильственное переселение и создание лагерей для перемещенных лиц. Речь идет, разумеется, о так называемых карельских партизанах, т. е. диверсионных отрядах НКВД, терроризировавших мирное население Финляндии и Карелии» (Солонин, 2008: 20). В данном положении выражается не просто непонимание феномена партизанского движения на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны – уничижительные определения по поводу «так называемых карельских партизан» и отождествление их с группами НКВД недопустимы и оскорбительны. Солонин фактически повторяет заключение одного из отчетов финской оккупационной администрации (Военного управления Восточной Карелии), в котором причиной принудительного переселения населения объявлялось «оживленное» партизанское движение, вследствие чего финские власти «приняли меры по эвакуации населения» (см.: Веригин, 2013: 222). Но данное объяснение по поводу ответных действий карельских партизан имеет тактический характер. В стратегическом плане политика финской администрации на оккупированной территории была определена задолго до вторжения финляндских войск в Карело-Финскую ССР. Программа действий определялась идеологией создания будущей «Великой Финляндии», включающей территории Карелии с этнически родственным финно-угорским населением.

Необоснованные и бездоказательные интерпретации, высказанные Солониным, созвучны аргументам, тиражируемым в средствах массовой информации Финляндии, которые в постсоветский период настойчиво поднимают так называемый партизанский вопрос: ряд общественных организаций и политических деятелей страны обвиняют бывших советских партизан в совершении военных преступлений на территории Финляндии и требуют выдачи их финскому правосудию как военных преступников. Так, общество «Суур Суоми» («Великая Финляндия») требует суда над бывшими советскими партизанами за жестокости по отношению к мирному населению Финляндии. Известно, что в прокуратуру Республики Карелия были присланы списки «преступников» (Карелия. 1999. 11 марта. № 13 (529): Электронный ресурс). Был бы жив Ю.В. Андропов – наверняка бы оказался в первых строках подобного «санкционного» списка как один из главных организаторов «истребления оккупантов» на территории Карело-Финской ССР.

Постановление ЦК ВЛКСМ от 5 октября 1942 г. «О руководстве работой комсомольских организаций в тылу врага» требовало «всемерно воспитывать ненависть к гитлеровцам». Этим решением устанавливалась персональная ответственность первых секретарей прифронтовых ЦК ЛКСМ, обкомов за организацию подпольной работы на оккупированных территориях. Юрий Андропов являлся одним из представителей этой категории комсомольских руководителей. Центральный комсомольский орган страны обязал развернуть соревнование «по истреблению оккупантов», «всемерно расширять это соревнование», организовать широкую пропаганду «опыта передовиков соревнования по истреблению оккупантов» (РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 6. Л. 56–56 об.). Приведенные установки напоминают проверенные методы борьбы за достижения индустриализации и коллективизации в довоенную советскую эпоху. Результат достигался развертыванием массового соревнования, пропагандой передовых успехов. В условиях войны результат оценивался в показателях уничтожения врага – оккупантов. В феврале 1944 г. Ю.В. Андропов докладывал в Москву об успешном выполнении коллективных и личных боевых обязательств, принятых в канун 25-летия ВЛКСМ при подписании письма Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину комсомольцами и молодежью партизанских отрядов Карелии (РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 188. Л. 30). Данная акция была организована по инициативе Андропова.

Как известно, решение о военных преступниках вынесено Нюрнбергским военным трибуналом: в качестве таковых объявлены нацистская Германия и ее союзники. Судебный процесс над военными преступниками в Финляндии, по настоянию Союзной контрольной комиссии, проходил в ноябре 1945 – феврале 1946 г. Современные финляндские исследователи категорически отрицают причастность Финляндии к союзу с Германией. Тогда как определить факт вторжения финляндских войск, на башнях танков которых красовалась свастика, и оккупацию значительной территории Советского Союза – двух третей Карело-Финской союзной республики? Захватчиков никто не приглашал на землю Карелии – они пришли сами. Количество жертв среди гражданского населения Финляндии, которое ставится в вину карельским партизанам (по разным данным: по одним – 147 человек, по другим – 176, по третьим – около 200 человек) несоизмеримо с потерями среди мирного населения на оккупированной территории Советской Карелии. Вследствие тяжелых условий содержания в 7 специальных лагерях Петрозаводска – тяжких работ, голода, массовых болезней, а также расстрелов – погибло, по разным данным, от 4 до 7 тысяч человек, которые похоронены на кладбище «Пески» в Петрозаводске. В основном это были женщины, старики и дети, в большинстве – граждане русской национальности. Смертность в этих лагерях в 1941–1942 гг. оказалась выше, чем в концлагерях фашистской Германии (Гольденберг, Шлейкин, 2016: 31).

Для понимания реалий военной эпохи необходимо обратить внимание на важные психологические аспекты. В условиях Великой Отечественной войны в общественном сознании советского человека защита Отечества олицетворялась с непримиримой борьбой и уничтожением врага, выраженной в короткой образной фразе – «Убей немца!». После публикации в «Комсомольской правде» стихотворения Константина Симонова «Убей его!» любой человек на оккупированной территории от мала до велика знал, что нужно делать. Обжигающие строки Симонова призывали: «Так убей же хоть одного! / Так убей же его скорей! / Сколько раз увидишь его, / Столько раз его и убей!» (Комсомольская правда. 1942. 19 июля. С. 3). В собирательный образ «немца» вкладывалось не этническое, а широкое определение врага – будь он немец, финн, румын, мадьяр и пр., если он оказался союзником или сателлитом ненавистного Гитлера в самой жестокой войне в истории человечества. Критерий патриотизма был сформулирован предельно точно: «И пока его не убил, / То молчи о своей любви – / Край, где рос ты, и дом, где жил, / Своей Родиной не зови» (там же). Вот что стояло за пониманием термина «истребление оккупантов» в условиях военного времени. В Карелии их было принято называть «немецко-финскими оккупантами».

Военные действия финляндской стороны были продиктованы реализацией идеи «Великой Финляндии», как бы ни открещивались от этого многие финляндские деятели. Данный тезис был детально подтвержден и обоснован в годы войны в том числе благодаря информации, добытой подпольем «Могикана» – Ю.В. Андропова. Как и то, что провалилась попытка создания «Великой Финляндии» за счет присоединения территории т. н. Восточной Карелии со всеми ее природными богатствами. «Родственное» финно-угорское население, которое вроде бы пришли освобождать от большевизма финляндские войска, не восприняло новую власть и новую идеологию.