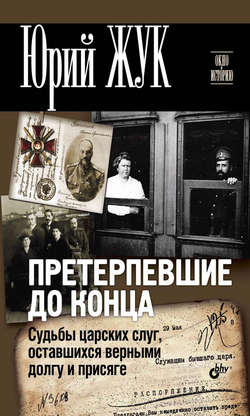

Читать книгу Претерпевшие до конца. Судьбы царских слуг, оставшихся верными долгу и присяге - Юрий Жук - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

Избранники Государя

Глава 2

Гоф-Маршал Министерства Императорского Двора и Уделов Князь Василий Александрович Долгоруков 1-й

ОглавлениеПредставитель древнейшего рода Рюриковичей Князь Василий Александрович Долгоруков 1-й родился в Царском Селе 1 августа 1868 года.

Его отец – Обер-Церемониймейстер Князь Александр Васильевич Долгоруков. Мать – Графиня Мария Сергеевна, урождённая Княжна Долгорукова (из другой ветви этого славного рода). Однако их брак был недолгим. Овдовев в 1876 году, она уже на следующий год сочеталась повторным браком с Обер-Гофмаршалом Министерства Императорского Двора и Уделов Графом Павлом (Леопольдом-Иоганном-Стефаном) Константиновичем Бенкендорфом, который в неполных тридцать лет стал приходиться Василию Александровичу отчимом.

Аристократ по происхождению и представитель высшей петербургской знати, Князь В. А. Долгоруков обладал таким редким качеством среди людей этого круга, как исключительная скромность. А его честность и прямота переходили в бескомпромиссность.

Своё образование он получил в Пажеском Его Императорского Величества Корпусе, начав в нём свою службу 1 сентября 1888 года. Будучи выпущенным из этого элитного учебного заведения 10 августа 1890 года (по ст. ст.) в чине Корнета был зачислен в Лейб-Гвардии Конно-Гренадерский полк.

10 августа 1894 года Князь В. А. Долгоруков воспроизведён в чин Поручика, а в 1896 году назначен на должность Флигель-Адъютанта Свиты Е.В. Государя Императора Николая II, личную дружбу с которым он будет поддерживать до конца своих дней.

Свою службу он исполнял исправно, посему таковая «за Царём не пропадала», а чины и звания шли своим чередом: 9 апреля 1900 года он был произведён в чин Штаб-Ротмистра, немногим более чем через два года (10 августа 1902 года) – в чин Ротмистра с назначением на должность Командира эскадрона Лейб-Гвардии Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полка, а ещё почти через два года (28 марта 1904 года) – в чин Полковника.

С 16 марта 1910 года Князь В. А. Долгоруков – Командир 3-го Драгунского Новороссийского Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полка, а с 3 марта 1912 года – Командир Лейб-Гвардии Конно-Гренадерского полка, в должности которого пребывал до февраля 1914 года.

12 марта 1912 года он за особые отличия был произведён в чин Генерал-Майора с зачислением в Свиту Е.В. Государя Императора Николая II Александровича.

4 февраля 1914 года Князь В. А. Долгоруков, будучи уже в чине Генерал-Майора по Гвардейской Кавалерии, принимает под своё командование 1-ю Бригаду 1-й Гвардейской Кавалерийской дивизии.

С началом Великой войны 1914–1918 года он состоит при Ставке Верховного Главнокомандующего как Свиты Е.В. Генерал-Майор – сначала в качестве Помощника ГофМаршала Министерства Императорского Двора и Уделов, а затем и в должности Гоф-Маршала.

В дни Великой смуты марта 1917 года, Князь В. А. Долгоруков находился рядом с Государем и в числе некоторых лиц его окружения поддерживал идею необходимости создания Ответственного Министерства, решение о формировании которого Он принял, к сожалению, слишком поздно.

В своих заметках «Как произошёл переворот в России» Свиты Е.В. Генерал-Майор Д. Н. Дубенский[20] писал:

«Весь день 2-го марта прошёл в тяжёлых ожиданиях окончательного решения величайших событий.

Вся свита государя и все сопровождающие его величество переживали эти часы напряжённо и в глубокой грусти и волнении. Мы обсуждали вопрос, как предотвратить назревающее событие.

Прежде всего мы мало верили, что великий князь Михаил Александрович примет престол. Некоторые говорили об этом сдержанно, только намёками, но генерал адъютант Нилов определённо высказал: “Как можно этому верить. Ведь знал же этот предатель Алексеев, зачем едет государь в Царское Село. Знали же все деятели и пособники происходящего переворота, что это будет 1 марта, и всё-таки, спустя только одни сутки, т. е. за одно 28 февраля, уже спелись и сделали так, что его величеству приходится отрекаться от престола. Михаил Александрович – человек слабый и безвольный и вряд ли он останется на престоле. Эта измена давно подготовлялась и в Ставке и в Петрограде. Думать теперь, что разными уступками можно помочь делу и спасти родину, по-моему, безумие. Давно идёт ясная борьба за свержение государя, огромная масонская партия захватила власть, и с ней можно только открыто бороться, а не входить в компромиссы”. Г. Нилов говорил всё это с убеждением, и я совершенно уверен, что К. Д. смело пошёл бы лично на все решительные меры и, конечно, не постеснялся арестовать Рузского, если бы получил приказание его величества.

Кое кто возражал Константину Дмитриевичу и выражал надежду, что Михаил Александрович останется, что, может быть, уладится дело. Но никто не выражал сомнения в необходимости конституционного строя, на который согласился ныне государь.

Князь В. А. Долгорукий, как всегда, понуро ходил по вагону, наклонив голову, и постоянно повторял, слегка грасируя, “главное, всякий из нас должен исполнить свой долг перед государем. Не нужно преследовать своих личных интересов, а беречь его интересы”».[21]

После отречения от Престола и отъезда Государя из Могилёва в Царское Село Князь В. А. Долгоруков был единственным человеком, с кем Он изредка общался в пути следования. И надо сказать, что их взаимоотношения строились, отнюдь, не из-за приближённости Князя к Государю по службе или каких-то его верноподданнических проявлений. Просто личные качества Князя В. А. Долгорукова были очень близки настроениям и натуре самого Государя, подобно ему отличавшегося исключительной личной скромностью и честностью.

«С последним, – писал Генерал-Лейтенант М. К. Дитерихс, – Государя связывали, по-видимому, более глубокие и серьёзные чувства, чем простая приближённость по служебной деятельности и верноподданническое отношение князя к Императору. Это казалось особенно как в последовавшей жизни Царя и Долгорукова в состоянии арестованных, так и в одинаковой со всей Царской Семьёй участи, постигшей Долгорукова. Во всяком случае, преданность Долгорукова была столь исключительной, что может быть поставлена в пример остальным приближённым, сопровождавшим Царя в Его переезде из Могилёва в Царское Село».[22]

Не менее интересный факт личной преданности Князя В. А. Долгорукова Государю приводит М. К. Дитерихс в своей книге, ссылаясь также на показания Коменданта Александровского Царскосельского Дворца Полковника Е. С. Кобылинского, описав картину прибытия Императорского поезда в Царское Село:

«Я не могу забыть одного явления, которое я наблюдал в то время; в поезде с Государем ехало много лиц Свиты. Когда Государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо проникнутые чувством страха, что их узнают. Прекрасно помню, как удирал тогда начальник походной канцелярии Императора генерал-майор Нарышкин и, кажется, командир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель. Сцена эта была весьма некрасива».[23]

Выйдя из вагона, Государь сел в автомобиль вместе с оставшимся верным долгу и дружбе Князем В. А. Долгоруковым, который объявил себя добровольно арестованным.

Вместе с отречением Государя закатилась и звезда Российской Империи, которая отметила Князя В. А. Долгорукова за его беспорочную службу на протяжении, без малого, тридцати лет, следующими наградами:

• Орденом Св. Анны III-й степени (1904);

• Орденом Св. Анны II-й степени (1906);

• Орденом Св. Владимира III-й степени (1911);

• Орденом Св. Станислава I-й степени (22.03.1915).

Всё время заточения Царской Семьи в Александровском Дворце, вместе с ней находился и Князь В. А. Долгоруков (или просто «Валя»,[24] как называл его Государь в узком Семейном кругу).

В это нелёгкое для Царской Семьи время верный «Валя» был всегда рядом со своим Государем. В связи с этим одна из ближайших подруг Государыни – А. А. Вырубова – писала:

«Я никогда не забуду того, что увидела, когда мы обе (Государыня и А. А. Вырубова. – Ю. Ж.), прижавшись друг к другу, в горе и смущении выглянули в окно. Мы готовы были сгореть со стыда за нашу бедную Родину. В саду, около самого дворца, стоял Царь всея Руси, и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее, 6 вооружённых хулиганов, которые всё время толкали Государя то кулаками, то прикладами, как будто бы он был какой-то преступник, прикрикивая: “Туда нельзя ходить, г-н полковник, вернитесь, когда вам говорят!” Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец».[25]

Не привыкший к безделью, Государь находил себе работу и в качестве «августейшего арестанта», привлекая к ней Детей и, конечно же, преданного Ему всей душой Валю, имя которого теперь стало ещё чаще появляться в Его дневнике:

«9-го Марта. Четверг.

(…) Погулял с Валей Долг. [оруковым] и поработал с ним в садике, т. к. дальше выходить нельзя!! (…)».[26]

«10-го Марта. Пятница.

(…) Погулял с Валей Долг. [оруковым] в сопровождении тех же двух прапорщиков, они сегодня были любезнее. (…)».[27]

«11-го Марта. Суббота.

(…) От 3 ч. до 4½ ч. гулял в саду с Валей Д. [олгоруковым] и работал в саду. (…)».[28]

«12-го Марта. Воскресенье.

(…) Погулял и поработал в саду с Валей Д.[олгоруковым]. (…)».[29]

«14-го Марта. Вторник.

(…) Утром погулял с Валей Д. [олгоруковым] три четверти часа. (…)».[30]

«15-го Марта. Среда.

(…) Сделал с Валей Д.[олгоруковым] и, как всегда теперь, в сопровождении одного из караульных офицеров, хорошую прогулку. (…)».[31]

«1-го Апреля. Пятница.

(…) Днём начали ломать лёд по-старому у моста с ручейком; работали Татьяна, Валя и Нагорный (…)».[32]

«13-го Апреля. Четверг.

(…) Погулял час с Валей Д.[олгоруковым]», как всегда утром.[33]

«28-го апреля. Пятница.

(…) Днём гуляли и приступили к работам по устройству огорода в садике против окон. Мама, Т.[атьяна], М.[ария], Анаст. [асия] и Валя [Долгоруков] деятельно перекапывали землю, а комендант и караульные офицеры смотрели и давали иногда советы».[34]

«30-го Мая. Вторник.

Простоял отличный, но более прохладный день. Погулял от 11 до 12 час., пока Алексей играл на острове. После завтрака вышли в сад в 2 ч. Со мною работали, пилили и рубили дрова постоянные: Валя Д.[олгоруков], Волков – камер. [динер] Аликс, Тетерятников, Мартышкин, Корнеев, и сегодня прибавился пожарный. Присутствовали и переносили дрова: Т.[атьяна], М.[ария] и Ан. [астасия], два офицера и четыре стрелка 1-го бат[альона]».[35]

«12-го Июня. Понедельник.

После приятной прохладной ночи день наступил жаркий. Утром хорошо погулял с Валей [Долгоруковым]. (…)».[36]

«15-го Июня. Четверг.

(…) Бенкендорф, Валя Д.[олгоруков] и обе фрейлины получили уведомление об увольнении их от службы».[37]

«30-го Июня. Пятница.

Отличный жаркий день с сильным дымом от горящего торфа. Во время прогулки зашёл с Валей [Долгоруковым] в Китайский театр и осмотрел его внутри. (…)».[38]

«6-го Июля. Четверг.

(…) Погода была чудная. Сделал хорошую прогулку с Татьяной и Валей [Долгоруковым]. (…)».[39]

«7-го Июля. Пятница.

Гулял утром с Марией, Валей [Долгоруковым] и целым конвоем от караула 3-го стрелк. [ового] полка. (…)».[40]

А когда Министр-Председатель А. Ф. Керенский объявил Августейшим Узникам, что Они будут направлены в «сибирскую ссылку», Князь В. А. Долгоруков без промедления изъявил желание последовать за своим Государем.

Из Царского Села утром Царская Семья и сопровождающие Её приближённые и слуги[41] отбыли ранним утром 1 августа 1917 года на двух поездах, один из которых – «Японской миссии Красного Креста» – перевозил, непосредственно, упомянутых лиц, а второй – охрану, состоящую из военнослужащих Сводного Гвардейского батальона Царскосельских Стрелковых полков. Поздним вечером 4 августа поезд прибыл на ст. «Тюмень», причём подан он был прямо к причалу, где его пассажиров уже ожидали три парохода: «Русь», «Кормилец» и «Тюмень», последний из которых был буксирным.

Пароход «Русь» принял на борт Членов Августейшей Семьи, Её приближённых, часть слуг и солдат Сводной Роты 1-го Стрелкового Царскосельского полка, «Кормилец» – солдат Сводных Рот 2-го и 4-го Царскосельских полков, а также оставшуюся часть прислуги, а буксир «Тюмень» тянул за собой баржу, на которой был размещён многочисленный скарб Царской Семьи и верных слуг. Тронувшись в путь ранним утром, суда начали свой путь по мелководной извилистой Туре, которая впадала в более глубокий Тобол. Весь путь следования водным путём занял около двух суток, посему прибытие в Тобольск состоялось только к вечеру 6 апреля.

Первое время Царская Семья и все сопровождавшие Её слуги были вынуждены проживать на пароходах, поскольку предназначенный для Августейших Особ и Их приближённых бывший Губернаторский дом (именовавшийся теперь «Домом Свободы») был абсолютно не готов к заселению. Ибо разместившийся в нём после февраля 1917 года Тобольский Совдеп за довольно короткое время превратил убранство внутренних помещений этого, некогда фешенебельного, здания в нечто среднее между казармой и солдатским нужником. Почти в каждой комнате бывшей резиденции Н. А. Ордовского-Танаевского[42] ощущалась атмосфера хаоса – повсеместная грязь, заплёванный пол, покрытый шелухой от семечек и многочисленными окурками, сломанная мебель и прочие следы запустения. А в довершение ко всему в бывшем Губернаторском доме не работала канализация. Посему заселение в него произошло лишь 13 сентября, а до этого времени Царская Семья и всё Её окружение были вынуждены проживать на доставивших их в Тобольск пароходах, скрашивая своё томительное ожидание недолгими речными прогулками по Иртышу.

В самый первый день своего пребывания в Тобольске Князь В. А. Долгоруков вместе с П. М. Макаровым (в то время Помощником Комиссара Временного Правительства по Министерству Императорского Двора и Уделов) пошли осматривать дом, который, как уж было сказано ранее, нашли в состоянии страшного запустения, подтверждением чему является ещё одна запись, сделанная Государем в дневнике:

«6-го Августа. [Воскресенье]

Плавание по Тоболу. Встал поздно, так как спал плохо вследствие шума вообще, свистков, остановок и пр. Ночью вышли из Туры в Тобол. Река шире, и берега выше. Утро было свежее, а днём стало совсем тепло, когда солнце показалось. Забыл упомянуть, что вчера перед обедом проходили мимо села Покровского, – родина Григория. Целый день ходили и сидели на палубе. В 6½ час. пришли в Тобольск, хотя увидели его за час с ¼. На берегу стояло много народу, – значит, знали о нашем прибытии. Вспомнил вид на собор и дома на горе. Как только пароход пристал, начали выгружать наш багаж. Валя [Долгоруков], комиссар и комендант отправились осматривать дома, назначенные для нас и свиты. По возвращении первого узнали, что помещения пустые, без всякой мебели, грязны и переезжать в них нельзя. Поэтому на пароходе и стали ожидать обратного привоза необходимого багажа для спанья. Поужинали, пошутили насчёт удивительной неспособности людей устраивать даже помещение и легли спать рано».[43]

В своих письмах к брату Павлу Князь В. А. Долгоруков также не обошёл вниманием это событие и в одном из них от 14 августа 1917 года сообщал:

«Дорогой мой Павел!

В Тобольск прибыли в 6 часов вечера, Дабы убедиться, какой дом и что приготовлено, мы решились с Макаровым ранее других отправиться в город и произвести разведку.

Картина в общем была удручающая и полное разочарование слов Ивана: шикарная усадьба с булочной, кондитерской, погребами и т. д.! Ничуть не бывало, грязный, заколоченный, вонючий дом в 13 жилых комнат, с некоторою мебелью, с ужасными уборными и ванными. В чердачном помещении 5 комнат для прислуги. Для сопровождающих лиц: Татищева, Гендриковой, Боткина, Шнейдер, меня и др. офицеров (там же полк. Кобылинский) – отведён напротив улицы другой дом, Корнилова, довольно просторный, но грязный и без всякой мебели, одним словом, сараи, но с паркетами. Надо тебе сказать, что оба дома находятся в центре города, На главной улице “Свободы”.

Такая картина подействовала на Макарова и меня чрезвычайно тяжко, и мы решили в тот же вечер отправиться наверх, на горе осмотреть помещение архиерея и всё, что могло пригодиться. Увы, чем дальше, тем хуже и хуже. Пришлось вернуться и предложить всей Семье остаться несколько дней на пароходе, покуда дома приведут в порядок. Я поражён беспечностию и попустительством властей, допустившим такую халатность.

Седьмой день чистим, красим и приводим дома в приличный вид, покуда Семья и мы все сидим на пароходе “Русь”. Каюты очень маленькие и удобства, в особенности для дам, очень мизерны.

Алексей и Мария простудились. У первого болит сильно рука, и он по ночам часто плачет. Жильяр лежит в своей каютке восьмые сутки, у него появились какие-то язвы на ногах и руке. Лихорадка небольшая. Как будто здесь легче продовольствоваться и значительно дешевле. Молоко, яйца, масло и рыба достаётся обильно.

Семья переносит всё крайне хладнокровно и мужественно. Видимо, они легко привыкают к обстановке, по крайней мере, делают вид и не жалуются после всей бывшей роскоши. Несколько беспечен (между нами) стал Боткин. Он не подумал вовремя дезинфицировать дом. Главная работа его, как поместить впоследствии собственную семью в доме Корнилова».[44]

А вот что писала по поводу приезда Царской Семьи в Тобольск газета «Сибирский листок»:

«В воскресенье, 6 августа, около четырёх часов дня к Тобольску прибыли пароходы: казенный “Тюмень”, Запад. – Сибир. Т-ва “Русь” и томский “Кормилец” с одной баржей. У пристани толпилась масса народа, так как в Тобольске давно все знали, что здесь назначено место жительства семьи бывшего императора. Приезда их ждали ещё ночью, 5 августа, но пароход запоздал. На пароходе “Русь” находилась вся семья бывшего императора.

Под квартиру бывшего императора отведён губернаторский дом, переименованный было в “дом Свободы” – теперь вывеска эта с него снята и возле дома поставлен военный караул. Видевшие всю семью бывшего императора поражаются благодушным и весёлым видом самого б. императора; Александра Фёдоровна имеет крайне болезненный и удручённый вид, её вывозили из каюты на свежий воздух в кресле; сын Алексей – болезненный на вид мальчик в солдатской шинели с ефрейторскими погонами; дочери острижены низко под гребёнку после недавней болезни, одеты они очень просто. Во время остановок парохода у пристаней для грузки дров все дети выбегали на поле и рвали цветы.

Бывший император, очевидно, помнил Тобольск, потому что, подъезжая к Тобольску, он был наверху и показывал детям видневшиеся здания, но едва пароход поравнялся с лесопилкой Печокаса, вся семья удалилась в каюты и не показывалась во время причала парохода.

Близко видеть приезжих никому не удалось, так как все они оставались ещё 7-го августа на пароходе ввиду того, что отведённая им квартира была заново окрашена и не успел ещё выдохнуться запах краски.

Под помещение приехавших заняты следующие дома: губернаторский дом, дом Корнилова, где был окружной суд, дом, где была лавка Усачева, дом Сыромятникова, где была гостиница “Лоскутная”, и дом Нижегородцевой. Конвоя прибыло 300 человек».[45]

Когда же ремонт, производимый силами бывших военнопленных, – единственных хороших мастеров в городе, – подходил к концу, Царская Семья, не дожидаясь его окончания, начала своё переселение на второй (верхний) этаж бывшего губернаторского дома, а на его первом этаже разместились четверо женщин из числа прислуги (А. С. Демидова, А. А. Теглева, М. Г. Туттельберг, Е. Н. Эрсберг), Т. И. Чемадуров и П. Жильяр.

Все остальные приближённые, включая Князя В. А. Долгорукова, Графа И. Л. Татищева и Е. С. Боткина, были размещены в доме бывшего рыбопромышленника купца Корнилова.

Прибывшая в Тобольск днями позднее дочь Е. С. Боткина в своих воспоминаниях, опубликованных в Белграде в 1921 году,[46] писала:

«Корниловский дом был довольно большой, в два этажа, нелепо построенный, с мраморной лестницей и украшениями на деревянных крашеных потолках, изображавшими лепку.

В верхнем этаже помещались: генерал Татищев, Екатерина Адольфовна Шнейдер, графиня Гендрикова, мистер Гиббс, князь Долгоруков, доктор Деревенко с семьёй и три горничных.

Внизу была офицерская столовая и буфет, комната, в которой проходили заседания Отрядного Комитета, и комнаты, где жили: мой отец, комиссар Панкратов, его помощник Никольский и прапорщик Зима. В подвальном этаже помещалась прислуга и 8 человек стрелковой охраны».[47]

Несмотря на то, что верный Валя проживал в соседнем доме, он, как лицо, получившее пропуск на право прохода в «Дом Свободы», имел, таким образом, постоянную возможность видеться с Государем, с которым часто беседовал о насущных вопросах, а порой составлял компанию в одном из Его излюбленных занятий – пилке дров.

«Гулял и работал с Валей» – почти рефрен в письмах и дневнике Государя. И в своих дневниковых записях, сделанных в Тобольске, Государь также не обходит вниманием Князя В. А. Долгорукова, ставшего для него ещё более близким человеком.

С наступлением суровых осенних дней ноября 1917 года, Августейшие Узники и их приближённые развлекали себя постановками небольших домашних спектаклей, которые игрались в зале второго этажа бывшего Губернаторского дома, временно используемом в качестве импровизированной сцены.

Не остался в стороне от этой затеи и Князь В. А. Долгоруков, который наравне со всеми учил отведённые ему роли. Этот факт также нашёл отражение в дневнике Государя, который сделал запись следующего содержания:

«28 Ноября. Вторник.

(…) После чая перечитали вместе каждый свою роль из “Les deux timides” – Татьяна, Анастасия, Валя [Долгоруков] и m. Gilliard».[48]

«17 Декабря. Воскресенье.

(…) Гуляли долго, дети, как всегда, возились отчаянно с В. Долгор. [уковым] и mr. Gillard».[49]

Упоминает его, как наиболее близкого Ей человека и Государыня. Так в письме к А. А. Вырубовой от 8 декабря этого же года Она пишет:

«Тогда только Жилику[50] (П. Жильяру. – Ю. Ж.) и Вале [Долгорукову] Твои снимки показала, дамам очень не хотелось, слишком Твоё лицо мне дорого и свято».[51]

Неунывающий Валя, казалось, во всех начинаниях приходился к месту. С наступлением зимы он наравне со всеми чистил снег и даже помогал П. Жильяру построить снеговую горку, о чём тот впоследствии написал:

«Суббота 2 февраля.

– 23° ниже нуля по Реомюру. Мы с князем Долгоруковым поливали сегодня ледяную гору. Мы принесли тридцать вёдер. Было так холодно, что вода замерзала, пока мы её носили от крана в кухне до горы. Наши вёдра и гора “дымились”. С завтрашнего дня дети могут кататься с горы».[52]

Поначалу, жизнь Царской Семьи в Тобольске была довольно сносной, но со временем отпущенные Временным Правительством деньги заканчивались, а новые так и не поступали…

Уже после убийства Царской Семьи и десяти приближённых и верных слуг, разделивших с Ней ту же участь, следователь Н. А. Соколов допрашивал бывшего Коменданта Александровского Царскосельского Дворца Полковника Е. С. Кобылинского,[53] который пояснил по этому поводу следующее:

«Семья действительно ни в чём не нуждалась в Тобольске, но деньги уходили, а пополнений мы не получали. Пришлось жить в кредит. Я писал по этому поводу Генерал-Лейтенанту Аничкову,[54] заведовавшему хозяйством Гофмаршальской части, но результатов никаких не было. Наконец повар Харитонов стал мне говорить, что больше “не верят”, что скоро и отпускать в кредит не будут. Пришлось мне обратиться к Управляющему Тобольским отделением Государственного Банка Черняховскому. Он посоветовал мне обратиться к купцу Янушкевичу, монархисту, имевшему в банке свободные деньги. Под вексель за моей, Татищева и Долгорукова подписями, Янушкевич дал мне 20 000 рублей. Я просил, конечно, Татищева и Долгорукова молчать об этом займе и не говорить об этом ни ГОСУДАРЮ, ни кому-либо другим из Августейшей Семьи».[55]

О тяжёлом материальном положении Царской Семьи в последние месяцы проживания в Тобольске более чем красноречиво свидетельствуют и записи в дневниках Государыни и Государя за февраль 1918 года:

«13 Февраля. Вторник.

(…) Просматривала счета с Жиликом».[56]

«Тобольск. 14 (27). Февраль. Среда.

(…) Обсуждала дела с Валей [Долгоруковым]. Сегодня он сказал всей нашей прислуге, что мы будем получать всего 4000 (так в тексте. – Ю. Ж.) р[ублей] в месяц, по 600 [рублей] каждый из нас семерых, и поэтому должны расстаться с 10[-ю] из них, и жить более ограниченно, и взять всё в свои руки с первого марта по новому стилю (по большевистскому стилю)».[57]

«14 (27) Февраля. Среда.

Приходится нам значительно сократить наши расходы на продовольствие и на прислугу, так как гофмарш. [альская] часть закрывается с 1 марта и, кроме того, пользование собственными капиталами ограничено получением каждым 600 руб. в месяц. Все эти последние дни мы были заняты высчитыванием того минимума, кот[орый] позволит сводить концы с концами».[58]

«15 (28) Февраля. Четверг.

По этой причине приходится расстаться со многими из людей, так как содержать всех, находящихся с нами в Тобольске, мы не можем.[59] Это, разумеется, очень тяжело, но неизбежно. По нашей просьбе Татищев, Валя Д. и m-r Gillard взяли на себя хлопоты по хозяйству и заведованию остающимися людьми, а под ними камердинер Волков. Погода стояла приятная, тихая. (…)».[60]

«Тобольск. 12 (25). Март. Понедельник.

(…) Видела проходивших мимо моего бывшего крымца Маркова,[61] а также Штейна. (…) Считала деньги с Т<атьяной> и Жиликом».[62]

«12 (25) Марта.

(…) Понедельник. Из Москвы вторично приехал Влад. [имир] Ник. [олаевич] Штейн, привезший оттуда изрядную сумму от знакомых нам добрых людей, книги и чай. Он был при мне в Могилёве вторым вице-губернатором».[63][64]

Находясь в Тобольске, любящий сын Князь Василий Долгоруков даже в своих кратких посланиях к матери сопереживал за ставшую ему столь близкой Царскую Семью.

«Дорогая Мама, Она (Государыня. – Ю. Ж.) часто подавлена, но настроение хорошее и соответствует роли, которую она должна играть, – спокойна. Достойно, естественно принимает новости и события. Он (Государь. – Ю. Ж.) всё тот же, страдает морально, высказывается откровенно и умеет сохранить Своё обаяние и приветливость.

Любящий Валя. Счастливого Рождества!»[65][66]

Наступивший 1918 год принёс новый поворот в судьбу теперь уже бывшего царедворца. После того как на основании Приказа Народного Комиссара Имуществ В. А. Карелина от 15 января 1918 года Гофмаршальская Часть оказалась упразднена, Князь В. А. Долгоруков был уволен со службы…

Однако это обстоятельство нисколько не повлияло на дальнейшее отношение «Вали» к Августейшей Семье, к которой он был привязан всей душой. При этом особую любовь Князь В. А. Долгоруков питал к Государю, в котором видел не только бывшего Самодержца, но и своего личного друга. А посему он, как никто другой из Его ближайшего окружения, сочувствовал всей душой своему Государю в горе, постигшем не только Его, но вместе с ним и всю Россию.

Будь на то Господня Воля, Князь В. А. Долгоруков, вероятнее всего, без тени сомнения отдал бы за Него жизнь в честном и открытом поединке. Но тогда ему – блестящему вельможе – приходилось вести этот поединок с самим собой. Ибо своё смирение он постигал не годами с азов, а как бы сразу перешагнул границу в другой, новый и жестокий, мир, в течение какого-то месяца навсегда отделивший его смерчем революционных событий от того, привычного, который ещё вчера казался таким прочным и незыблемым.

Незадолго до того, как покинуть Тобольск (6/19 марта 1918 г.), он вновь писал Матери:

«Дорогая Мама, Семья чувствует себя хорошо. Они занимаются тем, что пилят дрова во дворе. Она (Государыня. – Ю. Ж.) выходит очень мало, так как не выносит холода. У маленького Алексея время от времени болит нога. Это наступает и проходит. Он очень мил, но, по-моему, честолюбив и властен как его Мать.

Семья очень сплочённая и дружная. Досаждает солдатский комитет. То приказали разрушить горку, сделанную для нас во дворе. То запрещают ходить в церковь. Еда сведена к минимуму. Ни кофе, ни масла. Полфунта сахара в месяц. На завтрак суп и одно блюдо. На обед два блюда (без супа).

Твой Валя».[67]

22 апреля в Тобольск с отрядом уфимских красногвардейцев прибыл Чрезвычайный Комиссар ВЦИК В. В. Яковлев, который имел при себе мандат за подписью В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского, предоставляющий право вывоза Царской Семьи только в ему одному известное место. А так как Наследник Цесаревич был в это время болен (пытаясь съехать с лестницы, он накануне сильно ушиб ногу), то В. В. Яковлев решил взять с собою только Государя, Государыню и Великую Княжну Марию Николаевну, которых должны были сопровождать некоторые из слуг, в числе коих был, конечно же, и верный «Валя».

Согласившись сопровождать своего Государя из Тобольска в неизвестность,[68] Князь В. А. Долгоруков решил взять с собой «для надёжности» в дорогу коробку с оружием – двумя дуэльными пистолетами.[69] Впоследствии именно эти старинные пистолеты (кстати говоря, переданные потом С. Е. Чуцкаевым[70] в музей Уральского Общества Любителей Естествознания) и наличие принадлежавшей Царской Семье крупной суммы денег в 80 тысяч рублей[71] послужат формальной причиной для его ареста и заточения в тюрьму. А пока каким-либо уговорам и предостережениям, что эти деньги и пусть даже старинное оружие могут быть поняты большевиками не иначе как «вещественными доказательствами существующего монархического заговора», он не внял.

По прибытии в Екатеринбург 30 (17) апреля 1918 года и доставке Царской Семьи и прибывших вместе с ней слуг к дому Ипатьева, Князю В. А. Долгорукову объявили, что он будет помещён в тюрьму.

Спустя годы, на проходившем 1 февраля 1934 года «Совещании Старых Большевиков по вопросу пребывания Романовых на Урале», присутствующий на нём бывший Уральский Областной Комиссар жилищ А. Н. Жилинский довольно живо описал эту сцену:

«Подходит вторая машина, в которой Боткин и князь… Первый выходит князь и хочет, чтобы его обыскали. Филипп[72] говорит: “Вы отойдите налево”. – Почему? “Вы поедете в другое караульное помещение”. – В какое? “В тюрьму” – прямо режет Филипп».[73]

Немногим более подробно описывает причины ареста Князя В. А. Долгорукова бывший член Исполкома Уральского Областного Совета П. М. Быков в своей книге «Последние дни Романовых»:

«Приехавшего с Романовыми Долгорукова, ввиду подозрительного его поведения, решено было арестовать и заключить в тюрьму. Произведённым у него обыском обнаружена была значительная сумма денег, главным образом мелочью, 2 карты Сибири с обозначением водных путей и какими-то специальными пометками.[74] Сбивчивые показания Долгорукова не оставляли сомнения в том, что у него была определённая цель организовать побег Романовых из Тобольска».[75]

В настоящее время в Государственном архиве Российской Федерации и Российском государственном архиве современной политической истории хранятся некоторые документы, проливающие свет на дальнейшую судьбу Князя В. А. Долгорукова.

Первый из них – Постановление от 30 апреля 1918 года за подписью Председателя Президиума Исполкома Уральского Областного Совета А. Г. Белобородова, в котором дословно говорится следующее:

«30 апреля.

1918 года апреля 30 дня я, Председатель Уральского Обл. [астного] Исп. [олнительного] К-[омите]та Сов. [ета] Раб. [очих], Кр. [естьянских] и Солд. [атских] Депутатов, ПОСТАНОВИЛ:

В целях охраны Общественной безопасности арестовать Василия Александровича ДОЛГОРУКОВА (бывш. князя), сопровождавшего бывшего царя из Тобольска.

Копию настоящего удостоверения препроводить комиссару Юстиции г. Екатеринбурга, настоящее постановление препроводить в место заключения, где объявить его под расписку гр. Долгорукову.

Председатель Уральского Областного Исполнительного Комитета.[76]

Будучи помещённым в тюрьму, Князь В. А. Долгоруков сразу же выразил свой протест по поводу имевшего места произвола местных властей. А так как в предъявленном ему постановлении об его аресте стояла лишь занимаемая лицом должность без какой-либо подписи, Князь В. А. Долгоруков был вынужден написать своё прошение на имя абстрактного «Облсовета»:

«Председателю Областного Совета.

Сего числа, прибыв в Екатеринбург, меня арестовали и посадили в тюрьму № 2.

Ввиду того, что мне не предъявили никакого обвинения, я прошу меня освободить и дать возможность поехать к больной матери в Петроград.

Василий Долгоруковтюрьма № 2».[77]

Сейчас мы не можем доподлинно сказать, что послужило причиной столь запоздалого уведомления Князя о мотивах его ареста: царившая на местах волокита в любом её проявлении или же просто желание властей пощекотать нервы «бывшему сатрапу»… Так это было или же нет, но только то самое злосчастное Постановление Президиума Исполкома Уральского Облсовета от 30 апреля 1918 года было предъявлено Князю В. А. Долгорукову лишь 3 мая. Иначе бы он знал, по какой такой причине он был арестован и изолирован от общества.

У заключённого в тюрьму «верного Вали», как у лица, содержащегося под арестом, были изъяты личные вещи в виде «чемодана жёлто-коричневого», «сундука плоского с платьем и бельём» и шляпной картонки, которую лицо, составлявшее опись изъятого, назвал… «круглым ящиком со шляпами».

В этот же день Князь В. А. Долгорукий написал письмо в Петроград своему отчиму П. К. Бенкендорфу:

«Вторник 30 апреля.

Дорогой мой Павел!

Сегодня приехал в Екатеринбург, после ужасной утомительной дороги в тарантайке 270 вер [ст]. Ехали 2 дня, и я очень разбит. Нас очень торопили, не знаю почему. Но это ещё ничего. Приехав сюда, меня без всякого допроса и обвинения арестовали и посадили в тюрьму. Сижу, и не знаю, за что арестовали. Я написал заявление в Областной Совет, прося меня освободить и разрешить выехать к больной маме в Петроград. Всею душой надеюсь скоро вас повидать и обнять. Бедную маму не пугай моим арестом, она стара и надо её беречь. Скажи ей только, что Бог даст, я её скоро увижу.

Душевно Вас обнимаю. Христос Воскресе.

В. Д.».[78]

3 мая 1918 года в ответ на присланную в Екатеринбург телеграмму Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова, предлагавшего «…содержать Николая самым строгим порядком»,[79] полетела ответная, в которой А. Г. Белобородов докладывал о произведённых арестах, а также откровенно врал, донося наверх о несуществующем заговоре:

«(…) Князь Долгоруков и епископ Гермоген нами арестованы, никаких заявлений и жалоб ихних ходатаев не удовлетворяйте. Из изъятых у Долгорукова бумаг видно, что существовал план бегства».[80]

По прошествии нескольких дней, «гражданину В. А. Долгорукову» всё же было предъявлено обвинение в подготовке побега Царской Семьи из Тобольска, а также в незаконном хранении оружия. Однако, если бы дело обстояло именно таким образом, то зачем в С. Е. Чуцкаеву понадобилось выдавать «гражданину Долгорукову» расписку в том, что у него были изъяты «два револьвера»? И неужели же властители «Красного Урала» всегда были столь любезны, что, изымая у явных с их точки зрения контрреволюционеров оружие, выдавали им взамен расписки?

Находясь в заточении, Князь В. А. Долгоруков желал как можно скорее воссоединиться с Царской Семьёй, для чего через начальника тюрьмы передавал свои просьбы на имя А. Г. Белобородова. Так 4 мая 1918 года он писал:

«Господин Председатель!

(…) 30 апреля я был препровождён в тюрьму без всяких объяснений. 3 мая за Вашей подписью получил уведомление, что арестован на основании общественной безопасности. Из этого я не могу понять свою вину. Но (Ну. – Ю. Ж.) допустим, что мною (меня. – Ю. Ж.) опасаются, хотя я даже в прежние времена был далёк от политики. Я человек больной, у меня наступила почечная колика, страдаю ужасно, весь организм расшатан. Не найдёте ли Вы возможным перевести меня в дом на Верх-Вознесенской ул. [ице] (Вознесенском проспекте. – Ю. Ж.), где я мог бы пользоваться советами доктора Боткина и вместе с тем был бы под наблюдением охраны. Был бы чрезвычайно Вам признателен. Во имя человеколюбия не откажите это исполнить. Когда поправлюсь, буду проситься поехать к больной матери.

С совершенным почтением граж. [данин] В. Долгоруков. 4 мая».[81]

Следует также отметить, что заточение Князя В. А. Долгорукова в тюрьму произошло не только по инициативе уральских властителей. Ещё в то время, когда Царская Семья и Их верные слуги находились в Тобольске, верховные большевистские вожди уже заранее знали о том, какая участь будет в дальнейшем уготована каждому из них.

Так в Протоколе № 3 заседания Президиума ВЦИК от 1 апреля 1918 года предписывалось:

«Усилить надзор над арестованными, а граждан Долгорукова, Татищева и Гендрикова (правильно, А. В. Гендрикову. – Ю. Ж.) считать арестованными и, впредь до особого распоряжения, предложить учителю английского языка (С. И. Гиббсу. – Ю. Ж.) или жить вместе с арестованными, или же прекратить сношения с ними».[82]

А, кроме того, этим же постановлением предусматривалось «…в случае возможности немедленно перевести всех арестованных в Москву».

Но не прошло и недели, как Президиум ВЦИК изменяет прежнее решение и в своём очередном постановлении от 6 апреля вновь возвращается к этому вопросу, резюмируя:

«В дополнение к ранее принятому постановлению поручить т. Свердлову снестись по прямому проводу с Екатеринбургом и Омском о назначении подкрепления отряду, охранявшему Николая Романова, и о переводе всех арестованных на Урал. Сообщить СНК о настоящем постановлении и просить о срочном исполнении…»[83]

Из всего этого следует, что вождями «Красного Урала», бывшими также в курсе этого постановления, заранее была предопределена участь каждого лица из окружения Царской Семьи. Обвинение же князя В. А. Долгорукова в какой-либо подготовке побега целиком и полностью было вымышленным и абсолютно беспочвенным.

Будучи оторванным от Царской Семьи, Князь В. А. Долгоруков неоднократно обращался и к Вице-Консулу Великобритании Томасу Гильдебранту Престону, дипломатическая приёмная которого ещё продолжала свою работу в Екатеринбурге в описываемое время, наряду с прочими международными дипломатическими и иными структурами других стран. Так вот, этот самый Т. Г. Престон по прошествии многих лет – 22 января 1960 года – дал под присягой следующие показания:

«… Долгоруков, который приехал вместе с первой группой узников в апреле, был тотчас брошен в тюрьму, а затем расстрелян. Я получил от него несколько посланий, написанных карандашом, в которых он умолял меня вступиться за Императорскую семью. Чтобы не компрометировать его, я ему ни разу не ответил, но он, по-видимому, знал, что я ежедневно делал представления Уральскому Совету, чтобы помочь Царю и его семье».[84]

Надо отметить, что даже будучи приведён к присяге, Т. Г. Престон, мягко говоря, лукавил. Ибо в том положении, в каком находился тогда Князь В. А. Долгоруков, скомпрометировать его ещё более было просто невозможно… Да и откуда он мог «по-видимому, знать» об этих, так называемых, «представлениях»? Посему возникает мысль, что таковых, попросту, не было. А если всё же они и были, то только преподнесённые в устной форме, а слова, как известно, к делу не подошьёшь! Ибо, как в таком случае объяснить тот факт, что эти самые «представления» не были предъявлены центральной власти в качестве очередных вещественных доказательств «мирового контрреволюционного заговора, непосредственно указывающего на связи Царской Семьи с представителями Антанты»?

В свою очередь, Государь и Государыня, волнуясь за судьбу своего любимца, изливали тревожные мысли в скупых дневниковых строчках:

«20 Апреля[85]. Пяток Великий.

(…) По неясным намекам нас окружающих можно понять, что бедный Валя [Долгоруков] не на свободе и что над ним будет произведено следствие, после которого он будет освобождён! И никакой возможности войти с ним в какое-либо сношение, как Боткин ни старался».[86]

«25 (8[Мая]). Апрель. Среда.

(…) Нам никак не удаётся узнать что-либо о Вале [Долгорукове]».[87]

О том, как протекали похожие друг на друга дни содержания под стражей ближайшего сподвижника Государя, почти ничего не известно. Однако кое-какой свет всё же проливают на это воспоминания бывшего Министра-Председателя Временного Правительства Князя Г. Е. Львова (о том, как Князь В. А. Долгоруков работал на тюремном огороде[88]), а также выдержка из протокола его допроса.[89]

В своих воспоминаниях, написанных в конце 50-х годов минувшего столетия, бывший сотрудник Уральской Областной Чрезвычайной Комиссии (УОЧК) А. Г. Кабанов также не обошёл своим вниманием персону Князя В. А. Долгорукова:

«(…) Свиту бывшего царя в составе князей: Львова, Голицина, Долгорукова и графа Татищева и двух поваров – поместили в дом предварительного заключения, начальником которого назначили моего старшего брата Михаила, а комиссаром – моего младшего брата, тоже Михаила.

Львова, Голицина и Татищева поместили в большую комнату, каждому предоставили хорошие кровати с мягкими матрацами, с новым постельным бельём, новые шерстяные одеяла, а Долгоруков по настоятельной просьбе Голицина, Львова, Татищева был помещён в одиночную камеру. При этом, обращаясь к моему брату Михаилу-старшему, указывая пальцем на Долгорукова, Татищев сказал:

– Уберите от нас этого дурака, мы с ним в одной комнате находиться не можем.

Жена брата Михаила – деревенская неграмотная женщина – готовила для свиты царя пищу. Я часто приходил к брату и обедал с княжеской кухни. Однажды Долгоруков попросил со мной свидания. Когда я зашёл к нему в камеру, он попросил меня поискать его чемодан с бельём, который, по его словам, пропал во время дороги.

При этом Долгоруков сказал:

– Я единственный остался потомок Рюриковых. (Рюриковичей. – Ю. Ж.).

Когда он сказал эти слова, я невольно подумал, что он рассуждает так: дом Романовых обанкротился, управлять страной некому, а его, как потомка Рюриковых, обязательно посадят на российский престол. Вероятно, за такие его рассуждения остальные члены царской свиты считали его дураком, и с ним находиться вместе не желали».[90]

Ознакомившись с этим отрывком, нетрудно заметить, что в нём, наряду с истиной, имеются некоторые несоответствия, допущенные А. Г. Кабановым по прошествии лет. А ещё он интересен хотя бы тем, что даже по прошествии почти сорока лет этот палач-недоучка с незаконченным низшим образованием выставляет себя в роли «политически грамотного пролетария», а образованнейшего Князя из рода Рюриковичей – эдаким дураком!

Так вот, обращаясь к приведённому отрывку из воспоминаний А. Г. Кабанова, следует сразу же отметить, что Князь Г. Е. Львов, а также арестованные вместе с ним тюменские земские деятели: Князь А. В. Голицын и Н. С. Лопухин – никогда не состояли в Свите Государя. А будучи арестованным, Князь Г. Е. Львов, по его словам, первое время содержался в так называемой «уголовной», а затем и в «земской» тюрьме,[91] где он впервые встретился с Князем В. А. Долгоруковым.

И именно в этой, «земской» тюрьме (Тюрьме № 2) заправляли упоминаемые ранее братья Кабановы. Михаил-старший – как начальник, а Михаил-младший – как комиссар.

10 (23) мая 1918 года в Екатеринбург были доставлены Августейшие Дети и пожелавшие сопровождать их верные слуги. Почти сразу же от группы прибывших были отделены Граф И. Л. Татищев, Графиня А. В. Гендрикова, Е. А. Шнейдер и А. А. Волков, которых также поместили в Тюрьму № 2. На следующий день к ним в камеру был помещён и Т. И. Чемадуров. И не просто в тюремную камеру попали они, а в камеру её особого, так называемого «Секретного отделения», из которого при большевиках, как правило, не выходили на волю…

Отсюда можно сделать однозначный вывод, что все упомянутые здесь лица (за исключением женщин) некоторое время содержались в одной камере этого самого отделения.

По прошествии лет чудом избежавший смерти А. А. Волков написал воспоминания, в которых также уделил несколько слов пребыванию Князя В. А. Долгорукова в тюрьме:

«В тюрьме, помимо смотрителя, находился ещё и комиссар, который разрешил нам с Татищевым приобретать за наш счёт продовольствие. Мы отказались. У меня не было денег, а у Татищева хотя и были деньги, но таковые принадлежали царской семье. В своё время была получена поддержка для царской семьи. Сумму, оставшуюся неизрасходованной, генерал Татищев и князь Долгоруков, чтобы удобнее было уберечь при обысках, возможных в условиях нашего существования, а также от похищения, разделили на равные части и таким образом сохраняли».[92]

Своё последнее обращение в Уральский Совдеп Князь В. А. Долгоруков, сильно страдающий от почечных колик, написал 18 мая 1918b года:

«В Областной Совет.

Ввиду моего болезненного состояния, покорно прошу перевести меня из тюрьмы № 2 в дом Ипатьева, что на Вознесенском проспекте, дабы я мог пользоваться лечением у доктора Боткина наравне с другими.

Гражд. [анин] Долгоруков».[93]

Ответом, как и прежде, было молчание.

О трагическом конце жизненного пути Князя В. А. Долгорукова многие годы было известно лишь из книги воспоминаний Пьера Жильяра «Император Николай II и Его Семья», в которой тот сообщал:

«Несколько дней после взятия Екатеринбурга, во время приведения в порядок города и погребения убитых, неподалёку от тюрьмы подняли два трупа. На одном из них нашли расписку в получении 80.000 рублей на имя гражданина Долгорукова и, по описанию свидетелей, очень вероятно, что это было тело князя Долгорукова. Что касается другого, есть все основания думать, что оно было телом генерала Татищева».[94]

И, наверное, об обстоятельствах трагической гибели ближайшего друга Государя так и не было бы ничего известно, если бы не одно обстоятельство.

Работая над книгой «Колун революции», посвящённой жизненному пути бывшего чекиста М. А. Медведева (Кудрина), я обратился к его сыну – историку-архивисту М. М. Медведеву – с просьбой предоставить мне возможность ознакомиться с личным архивом его покойного отца. Моя просьба была воспринята весьма благосклонно, и через довольно короткое время я, что называется, взахлёб знакомился с интереснейшими документами и фотографиями, любезно подобранными супругой Михаила Михайловича – Ниной Трофимовной.

И вот, среди этого обилия всевозможных документальных материалов обнаружилась небольшая рукопись, датированная 18 декабря 1957 года и написанная рукой М. М. Медведева. (В этот день в квартире М. А. Медведева (Кудрина) собрались его старые боевые товарищи по «революционной борьбе на Урале»: бывшие чекисты Григорий Никулин, Исай Родзинский, а также одна из основательниц Социалистического Союза Рабочей Молодёжи Урала, бывшая партийная функционерка Римма Юровская, к тому времени только недавно освободившаяся из сталинских лагерей, отбыв там почти 20-летний срок.) Собравшиеся в гостеприимном доме не без гордости вспоминали минувшие дни, а М. М. Медведев, памятуя важность их рассказов с точки зрения советской историографической науки, записывал за ними всё услышанное.

Таким образом, на свет появился бесценный исторический документ, вобравший в себя краткие воспоминания этих трёх человек. И случилось же такое, что Г. П. Никулин решил поведать присутствующим о том, как он и его дружок Валька Сахаров (кстати, впоследствии расстрелянный своими же товарищами за самоуправство и грабежи) убивали Князя В. А. Долгорукова и Графа И. Л. Татищева.

И хотя текст этого отрывка весьма краток, он, тем не менее, приоткрывает завесу тайны над последними минутами жизни этих замечательных сынов своего Отечества. К тому же из него стало доподлинно известно имя человека, отдавшего приказ на физическое устранение упомянутых лиц, коим оказался И. о. Председателя Екатеринбургской ЧК Николай Александрович Бобылёв

Итак, предоставим слово непосредственно самому убийце:

«Когда в мае 1918 года царя Николая II привезли в Екатеринбург, из его свиты были арестованы гофмейстер Татищев и князь Василий Долгоруков. Вызывает меня с Валькой Сахаровым председатель Екатеринбургской ЧК Николай Бобылёв и говорит нам, улыбаясь (улыбка у него была очень уж симпатичная, и он всегда улыбался): “Берите вы из арестного дома Татищева и Долгорукова и вот вам задание – отвезти их в ссылку. На лошадях довезёте до разъезда и посадите их в поезд”.

Мы стоим и хлопаем глазами, ничего не понимаем: в какую ссылку? А Бобылёв всё улыбается, потом после разговора наклоняется к нам и шепчет: “Вывезите за город и там… обоих!”

Взяли мы извозчиков из ЧК, Валька Сахаров сел в повозку с Татищевым, я – с князем Долгоруковым. Взяли все их чемоданы и говорим: “Повезём вас в ссылку, на разъезде сядете в поезд”. Едем. Тёплая майская ночь, полная луна – довольно светло. Выехали на окраину Екатеринбурга, кругом какие-то лачуги. Телеграфные столбы стоят, почему-то посредине дороги, и случилось тут, что задел кучер оглоблей или гужом за столб, и лошадь распряглась. Валька, едущий передо мной, ускакал, а я кричать ему не решился – ещё разбудишь кого, хотя в ту ночь [хоть] из пушек пали – всё одно, ни одна душа из домов бы не появилась. Стоим посреди дороги. Ни души. Кучер не может понять, что же порвалось в упряжи. Что же делать, думаю я? Говорю князю Долгорукову: “Придется идти пешком. Тут недалеко…” Он охотно соглашается, беру его чемодан, идём…

Дошли до леса. На счастье вижу тропинку, и между деревьями огонёк мерцает: “Вон и разъезд виден”, – говорю Долгорукову. Дорогой он все порывался нести свой чемодан, тут уже я с удовольствием вручил ему ношу и иду за князем. Вошли в лес. Ну, думаю, пора действовать! Отступил на шаг, стреляю ему в затылок и обомлел: никогда я не видел, чтобы так падал расстрелянный человек – свалился как куль с сеном, мгновенно без крика, без стона. Лежит на земле, а я думаю: вот, подойду к нему, а он жив – схватит меня за ноги и пойдёт борьба. Осторожно подошёл к нему и издали беру его руку – она как плеть. Кажется, мёртв. А теперь что с ним делать? Оставить князя на тропинке нельзя, закопать его – нечем! Вышел обратно на дорогу – как раз едет Валька обратно в коляске: увидел меня (я руку поднял) – стрелять хотел.

– Стой, кричу, – не стреляй! Вот у меня дело какое: что делать с князем?

– Да, тебе повезло! Мой Татищев мне всю коляску кровью запачкал. Я его сперва-то не убил, ранил только, так он боролся со мной в коляске, еле прикончил его.

Пошли мы в лес, раздели князя догола – и правильно сделали, когда рассмотрели одежду в городе, оказалось, что всё бельё имеет метки с вензелем – инициалами. Труп бросили в лесу. Но начальник тюрьмы (потом он бежал к белым) как-то вскоре мне говорит: “А помните князя Долгорукова? Его в лесу убитым нашли: это не ваша работа?” Как-то всё-таки узнали об этом».[95]

Точная дата смерти Князя В. А. Долгорукова неизвестна. Однако большинство исследователей, ссылаясь на книгу М. К. Дитерихса (в которой эти сведения почерпнуты из свидетельства И. Толстоухова[96]), считают таковым день 10 июля 1918 года.

Но как в таком случае быть с показаниями А. А. Волкова, сообщившего следователю Н. А. Соколову совершенно другую дату: «25–26 мая по старому стилю»?[97]

Давайте попробуем разобраться.

В опубликованной в 1987 году издательством «Посев» книге «Гибель Царской Семьи» приводится свидетельство бывшего заключённого Тюрьмы № 2 Поручика И. Толстоухова, который и сообщает упомянутую дату (10 июля 1918 года). И, вероятнее всего, что нового стиля. Посему с большой долей вероятности можно предположить, что это либо типографская опечатка, либо ошибка, возникшая в ходе работы над этим изданием, либо описка самого И. Толстоухова. А так как с конца июня – начала июля 1918 года Уральскую Обл. ЧК возглавлял Ф. Н. Лукоянов, а не упоминаемый Г. П. Никулиным Н. А. Бобылёв, можно сделать соответствующий вывод.

Теперь далее.

Называемый А. А. Волковым день 25 мая по старому стилю приходится на 7 июня по новому, а день 26, соответственно, на 8 июля нового стиля. И если рассуждения автора верны, то в таком случае И. Толстоухов узнаёт о смерти Князя В. А. Долгорукова и Графа Татищева не 11 июля, а 11 июня! А это, согласись, читатель, уже ближе к истине. И, значит, смерть обоих вельмож наступила где-то между 7-м и 10-м числами июня 1918 года…

А теперь попробуем прояснить ещё одно, весьма важное, обстоятельство.

Рассказывая об убийстве Князя В. А. Долгорукова, Г. П. Никулин утверждал, что они вместе с В. А. Сахаровым раздели трупы догола. И сделали это, дескать, правильно, поскольку на снятом белье имелись «метки-инициалы» их владельцев. Допустим, что это так. Но куда в таком случае они дели окровавленные одежды? (По крайней мере, Графа И. Л. Татищева, который «всю коляску кровью запачкал»?) Неужели тоже притащили в город? Как видит читатель, в это верится с трудом…

И вот почему.

В мае 1964 года Г. П. Никулин в помещении Государственного Комитета Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению записывал на магнитофонную плёнку свои воспоминания об участии в убийстве Царской Семьи. Однако, как это водится, по ходу основной темы своего рассказа он делал некоторые отступления, останавливаясь на том или ином эпизоде своей чекистской деятельности. Так вот, непосредственно об убийстве Князя В. А. Долгорукова им было сказано следующее:

«Вот я помню [что] надо было когда расстреливать Долгорукова, так было задание: “Заройте”!

А где там зарывать… Там штык… Лопатой на штык возьмёшь, понимаете, – уже камни… Никак нельзя [было] вырыть, понимаете, могилу.

Что делать? Раздеть, понимаете, изуродовать морду, понимаете, и бросить там. Потом позвонить в милицию, в уголовный розыск [и сообщить], что там-то и там вот такой[-то] труп обнаружен: “Уберите!”»[98]

Как ясно из рассказа Г. П. Никулина, трупы Князя В. А. Долгорукова и Графа Татищева так и не были зарыты. Равно как и то, что об их месте нахождения не было сообщено в уголовный розыск. И, вероятнее всего, упомянутые чекисты просто бросили тела убитых ими людей, что называется, на произвол судьбы, даже не осмотрев содержимое их карманов…

Из этого следует, что тела эти оставались в верхних одеждах. Ибо как тогда понимать обнаружение на одном из них расписок в получении денег и изъятии оружия, а на втором – принадлежавшего ему английского пальто?

Поэтому не вызывает особых сомнений, что найденные недалеко от Ивановского кладбища, подвергнутые тлену тела принадлежали именно Князю В. А. Долгорукову и Графу Татищеву.

А вот кем, когда и где они были захоронены, до сих пор остаётся загадкой…

Однако с немалой долей вероятности можно предположить, что где-нибудь в общей могиле пленными красноармейцами, занятыми на уборке города от следов «большевистского наследия».

Впрочем, как бы там ни было в действительности, сейчас уже не играет особой роли, как те или иные тела были преданы земле. Ясно другое.

Для Князя В. А. Долгорукого, один раз присягнувшего на верность Государю и Отечеству, слова Воинской Присяги: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, Великому Государю Николаю Александровичу верно и нелицемерно служить (…) и во всём споспешествовать, что Его Императорского Величества верной службе касаться может…», не были пустыми.

И именно поэтому он – Князь В. А. Долгоруков 1-й из рода Рюриковичей, как Верный Сын Престола и Отечества был готов защищать своего Государя до последний капли крови.

И поэтому отнюдь не случайно решением Священного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей Князь Василий Александрович Долгоруков 1-й причислен к лику Святых Новомучеников Российских от власти безбожной пострадавших и наречён именем Святого Мученика Воина Василия (Долгорукова).

Чин прославления был совершён в Синодальном Соборе Знамения Божьей Матери РПЦЗ в Нью-Йорке 19 октября (1 ноября) 1981 года.