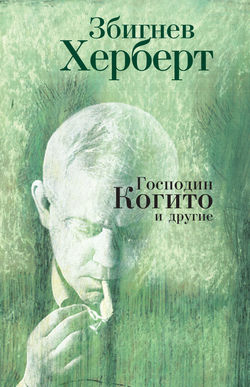

Читать книгу Господин Когито и другие - Збигнев Херберт - Страница 6

Четырежды Херберт

4. Прощаясь с Хербертом – возвращаясь к Херберту

ОглавлениеЗбигнев Херберт – классик европейской поэзии второй половины XX века. В большинстве европейских стран такая фраза давно звучит как трюизм. В России с поэзией Херберта познакомились позже, но читатели журнала «Иностранная литература» знают его стихи: три большие публикации – в 1973, 1990, 1998 годах. Эту последнюю Херберт уже не увидел. Она появилась в августе, а он скончался в последних числах июля.

1998 год польская критика успела было окрестить «годом Херберта»: вышла его новая, девятая книга стихов «Эпилог бури», вышло его авторское избранное «89 стихотворений», вышло избранное в так называемой «золотой серии» – «Коллекции польской поэзии XX века», издаваемой поляками в «золотых» обложках, вышел большой том избранных статей о нем – «Познавание Херберта». Но год оказался годом кончины Херберта.

«Струна света» – как назвал он свою первую книгу и как можно назвать всю его поэзию – пронизывала польскую духовную жизнь все эти сорок два года.

Херберт был светлым поэтом, лучом света в нашем темном столетии, хотя сам он очень мрачно смотрел на прошлое, настоящее и будущее человечества, был пессимистом, героическим пессимистом. Казалось бы, он не мог дать ни веры, ни надежды, потому что сам не имел их. Он не питал никаких иллюзий, ни во что не верил. Но был верен. Верность – едва ли не важнейшее понятие его системы ценностей.

Он был верен себе, и на этом держится единство всего, что он написал. В своем предсмертном авторском избранном он собрал стихи в пять разделов – по тематическим признакам и просто по личному ощущению, – не обращая внимания на хронологию. Таким неизменным, постоянным, «непоколебимым» он видел себя в конце жизни сам, как бы отрицая движение времени. Но читателям – и мне в том числе – творчество Херберта представало меняющимся.

В первых четырех книгах стихов – «Струна света» (1956), «Гермес, пес и звезда» (1957), «Исследование предмета» (1961), «Надпись» (1969) – преобладали история и философия истории. Из эпох мировой истории особенно ощутимо в поэзии Херберта присутствуют две: наиновейшая история, начиная со Второй мировой войны, и история античности – греческой, римской, иудейской.

Греки привлекают Херберта неразделимостью у них понятий добра и красоты. Для Херберта эстетическое тождественно этическому (пережиток этого тождества сохранился во многих языках, в том числе и в русском – когда мы говорим о «некрасивом» поступке, о «некрасивом» поведении).

Чрезвычайно важна для Херберта правда, истина. Стихотворение «Почему классики» можно считать манифестом Херберта. Правдивостью и беспристрастностью, писательским мужеством, беспощадностью к себе симпатична для Херберта фигура древнегреческого историка Фукидида. Близко Херберту и то, что Фукидид имел смелость заниматься историей – для него – наиновейшей: «Фукидид, афинянин, написал историю войны… Начал он труд свой тотчас по возникновении войны…» Вот оно, то сочетание истории и современности, которое единственно и интересует Херберта.

В поэзии Херберта античность и современность ведут диалог между собой. В стихотворении о Фукидиде присутствуют и афинский военачальник Фукидид, и «генералы последних войн», в стихотворении «Иона» – и «современный Иона», и его «библейский коллега». В стихотворении «У врат долины» хербертовская «долина» – это и долина Иосафата, и современный мир с его концентрационными и фильтрационными лагерями (где «спасены» мы будем «поодиночке»), с постоянно висящей над ним угрозой ядерной гибели. «Библейские ассоциации, – писал об этом стихотворении польский литературовед Януш Мацеевский, – делают для нас очевиднее апокалиптичность Освенцима и Хиросимы». Но и наоборот. Отблеск ужасов XX века высвечивает тенденции тоталитаризма и массового человекоубийства в сознании людей библейских времен. В этом стихотворении вся мировая история предстает в сверхсжатом виде как перманентная катастрофа.

На исторической концепции, на исторических интуициях Херберта (и его эмоциях, сколь бы сдержанным он ни старался быть) лежит отсвет гигантского пожара Варшавы-Трои, Варшавы-1944, гибели и самого Города, и сотен тысяч его жителей.

В одном из позднейших стихотворений Херберт назовет свою Польшу «сокровищницей всех несчастий». Небывалые несчастья обрушились на поляков начиная с сентября 1939 года. Херберт был современником этих событий. В 1939-м ему было пятнадцать лет, в 1944-м – двадцать. Он участвовал в польском Сопротивлении. По окончании в 1942 году тайной школы подхорунжих был бойцом Армии Крайовой. Тогда и там сложились основы его этики, его шкалы ценностей.

Любовь к родине. Херберт верен ей с самого начала и до конца.

Стихотворение «Ответ» появилось в книге 1957 года, но написано раньше (когда именно, мы не знаем: до 1956 года Херберт писал «в стол», но и в первую книгу, книгу 1956-го, очень многое не могло войти, вошло лишь во вторую, вышедшую после «польского Октября», в момент максимального – временного – расширения цензурных рамок). Бежать или не бежать отсюда? Отсюда, где в любой момент могут прийти за тобой? Такое напряженное ожидание ареста было и во Львове 1939–1941 годов (когда десятки львовских поляков НКВД арестовало, а тысячи депортировало на Восток). И в том же Львове 1941–1944 годов (нелюдские манекены «из резины и железа» – это гитлеровцы). И в разных городах Польши в 1944–1956 годах, когда Херберт, бывший боец Армии Крайовой, не явившийся с повинной после амнистии, скрывавший, где он был и что он делал в годы оккупации, в том числе в месяцы Варшавского восстания, так и не вышедший, по существу, из подполья, из конспирации, – в любую минуту мог ждать ареста (и часто менял места проживания!). И все же бежать «на тот чужой желанный берег» он не считает возможным. Херберт признает своими отчизнами и Элладу, и Рим, и Европу Средневековья и Ренессанса, но избраннейшая из всех отчизн —

лишь здесь где втопчут тебя в землю

где заступом звенящим твердо

выроют яму для мечты

Обращает на себя внимание метр, которым написано стихотворение Херберта «Ответ», – четырехстопный ямб. Этот размер, который в России «надоел» еще Пушкину, в Польше оставался редким, не банальным, а потому выразительным даже к 1956 году, к моменту дебюта Херберта. Классическим стихом в польской поэзии с XVI века был и остается стих силлабический, силлабо-тонические же размеры появились в XIX веке, но четырехстопный ямб у поляков и в XX веке встречается нечасто. В первых четырех книгах Херберта – около двух десятков ямбических стихотворений. Но после 1969 года Херберт от ямба отказался полностью, писал только верлибром, исключений всего два-три.

На протяжении 1960-х годов польские критики числили Херберта классицистом. Сторонники классицизма пользовались его именем как решающим козырем в литературных дискуссиях. Сам Херберт в дискуссиях не участвовал, о поэзии высказывался редко и немногословно. Но некоторые его высказывания толковались в пользу классицизма, например «постулат красоты» и «постулат семантической прозрачности» («Слово – это окно, открытое на действительность»). Апеллирование к действительности позволяло бы говорить и о реализме Херберта, но в польской критике тех лет это был термин немодный, да и для самого Херберта слово «реализм» крепко и надолго срослось с эпитетом «соц». Поэтому и слово «реализм» появилось у него лишь в 1980-х годах – в эссе о живописи «малых голландцев».

К критикам, классифицировавшим его как классициста, – и к классификаторам в литературе вообще – Херберт относился скептически и с юмором. В самом деле, приглядевшись, нетрудно заметить, что Херберт – тайный романтик, что наибольшее количество реминисценций в его поэзии – из Адама Мицкевича. (Юлиуша Словацкого он тоже любит, но заметить это труднее.) Впрочем, ко многим «крайностям» романтизма – и польского, и европейского – Херберт относится отрицательно.

Диалектично и его отношение к авангарду первой половины XX века в литературе и искусстве. Среди самых ранних публикаций Херберта – эссе-некролог о Фернане Леже (1955). Херберту, оказывается, нравятся «простые, с железной логикой построенные картины» Леже; по мнению Херберта, «этот современнейший из современных подает руку великим умершим», его «классическая простота… заставляет вспомнить Давида и Пуссена».

Словом, эстетика Херберта – эстетика некоего равновесия (подвижного равновесия) между «традицией» («классикой») и «современностью» («авангардом»).

Поэзия Херберта вообще как бы «между», и число таких «между» можно множить. Например, между поэзией для высоколобых и поэзией для всех. Хотя в этом случае правильнее было бы вспомнить постулат Моцарта: писать так, чтобы верхний слой был понятен каждому, но чтобы для любого, сколь угодно глубокого знатока оставались сколь угодно глубокие слои.

К концу 1960-х годов Херберт был признан – и в Польше, и в Европе – как философский, интеллектуальный поэт. В 1971 году вышло его «Собрание стихотворений». В него вошли первые четыре книги, они прилегли друг к другу, как камни в старинном, добротно построенном соборе – здание выглядело монументальным. Казалось, Херберт свое здание достроил. И вот тогда начали появляться в журналах стихи из книги, которая выйдет в 1974-м и всех ошеломит, – из книги «Господин Когито».

Это роман в стихах, состоящий из 40 отдельных стихотворений (переводы – «ИЛ», 1990, № 8, и особенно «Феникс-ХХ», 1993, IV–V, а также – в антологии «Польские поэты XX века», т. II, 2000). Но Херберт привязался к Господину Когито, и стихи «Когитовского» цикла продолжали появляться во всех следующих книгах.

«Не роман, а роман в стихах – дьявольская разница» (Пушкин). Иногда в этой «рационалистичной» книге с декартовским названием вдруг пробивается хербертовский лиризм (например, в стихотворении «Душа Господина Когито»), лиризм, которого у Херберта за его суровой интонацией, за его интеллектуальностью, за его ироничностью, за его «морализаторством» и в прежних-то книгах не замечали. Господин Когито – это интеллектуал XX века, отчасти альтер эго самого Херберта, отчасти любой думающий поляк, нет, шире – житель Восточной Европы, нет, еще шире – обитатель любой из стран Запада, включая обе Америки. К этому времени Херберт, объездивший и обошедший пешком наиболее интересовавшие его страны Европы, побывал и за океаном: в 1970–1971 годах он читал лекции в Лос-Анджелесе. Херберту удалось создать обобщенный образ интеллектуала Обоих Полушарий.

Образ Господина Когито чрезвычайно противоречив. Это и Дон Кихот, и Санчо Панса в одном лице («О двух ногах Господина Когито», «ИЛ», 1990, № 8). Он пытается быть на уровне требований, предъявляемых эпохой, он должен быть героем, он пробует быть героем («Дракон Господина Когито», там же), но это человек, не лишенный слабостей. Есть в нем, как тонко заметил кто-то, нечто чаплинское. Вроде бы выдающийся интеллектуал (ведь он – как бы и сам Херберт) и в то же время интеллектуал рядовой, средний, всякий (и даже «читатель газет», о ком с ненавистью и презрением писала Цветаева). И уж определенно это интеллектуал-«неудачник». Ведь все интеллектуалы XX века – «неудачники». XX век стал веком страшного одичания во всех странах европейско-американской цивилизации – и в тоталитарных, и в так называемых «демократических»:

в Амстердаме обнаружили

пластмассовые орудия пыток

девчонка из Массачусетса

приняла крещение крови…

«Господин Когито о магии».

«Феникс-ХХ». 1993. IV–V

И когда Господин Когито решает вернуться «на каменное лоно отчизны» («Господин Когито – возвращение», «ИЛ», 1990, № 8), им движет не только любовь к родному краю:

в прогресс он больше не верит…

…от выставок изобилия

ему тоскливо и тошно…

…а потому возвращается

Бывали периоды, когда Херберт жил за границей подолгу, годами не приезжая или почти не приезжая в Польшу (1965–1971, 1975–1981, 1986–1992). Но возвращался. Вернулся и в 1981-м, в год «Солидарности», в год, начавшийся в августе 1980-го и длившийся почти шестнадцать месяцев. Херберт тогда вернулся и с небывалой для него активностью и ангажированностью участвовал в событиях того года. Сохранилась – и опубликована – фотография его рядом с Лехом Валенсой и другими тогдашними рабочими лидерами. Может быть, это как раз те «волнующие торжества в память познанского Июня» (трагический июнь 1956-го: забастовка и демонстрация в Познани, расстрел познанских рабочих), о которых пишет Херберт в июле 1981-го своему младшему другу за границу, письмо опубликовано в том же номере журнала, где и фотография, – это хербертовский номер журнала «Зешиты литерацке» (1999, № 4). «…Я с повязкой на рукаве, – рассказывает Херберт, – выполнял неблагодарную роль человека, следящего за порядком, и отгонял пилигримов от Валенсы. Это были очень красивые торжества…»

То был июнь 1981-го. 13 декабря ввели военное положение. Херберт не был интернирован. Польские власти считались с его всемирной известностью. Считались – несмотря на его дерзкую нелояльность: в 1983 году в Париже вышла его новая книга «Рапорт из осажденного города», первоначальный, более краткий вариант которой – «18 стихотворений» – был напечатан еще раньше в Польше, в самиздате, позже перепечатывался в самиздате и полный вариант. (Перевод заглавного стихотворения – см. в «ИЛ», 1998, № 8, другие стихи из книги – в «ИЛ», 1990, № 8.) Формула «осажденного города» стала формулой нравственного сопротивления поляков в начале 1980-х, Херберт же стал для них одним из двух – наряду с «Папой-поляком» Иоанном Павлом II – высших нравственных авторитетов.

«Рапорт из осажденного города» – это был опять новый, опять для многих неожиданный Херберт. По контрасту с предыдущей, наиболее «универсальной» книгой – «Господин Когито» в новой книге особенно мощно звучала ее подчеркнутая польскость. Впрочем, польское и общечеловеческое сосуществовали в поэзии Херберта всегда (сосуществуют они и в давнем стихотворении «Ответ»). Сосуществовали в подвижном равновесии. И в новой книге общечеловеческое никоим образом не исчезло. «Осажденный город» – это не только Польша (или Варшава), это любой город (крепость, монастырь, горный перевал), защитники которого решили стоять до конца – в наше время или в древности, потому что любая древность – это тоже наше время.

Вплоть до 1989-го многие стихотворения книги по цензурным условиям публиковать было невозможно.

И вот «последний Херберт», Херберт последних трех книг – «Элегия на уход» (Париж, 1990; Вроцлав, 1992), «Ровиго» (Вроцлав, 1992), «Эпилог бури» (Вроцлав, 1998). Это книги в значительной мере автобиографические. Стихи, как правило, от первого лица. Уже не «лирика роли», не «лирика маски». Максимальная – максимально возможная для сдержанного Херберта (сдержанного по натуре или по многолетней привычке?) – откровенность. Наряду с проповедью и вместо проповеди появляется исповедь:

я не мог выбрать

ничего в моей жизни

согласно моей воле

знаньям

добрым намереньям

ни профессии

ни приюта в истории

ни системы которая все объясняет…

«Облака над Феррарой».

Польские поэты XX века, т. II

Если приглядеться, эти перемены – в сторону автобиографичности, откровенности, приватности, домашности – произошли уже раньше. Уже «Рапорт из осажденного города», самая гражданская книга Херберта, была – несколько неожиданно – посвящена жене. И даже не Катажине, а Касе, в уменьшительно-ласкательной, домашней форме (пани Катажина, урожденная Дзедушицкая, стала женой Херберта в 1968 году). Стихотворение о матери было уже в книге «Господин Когито» (перевод – «ИЛ», 1998, № 8), а в «Рапорте» появилась «Фотография» (перевод – там же) – сентиментальное воспоминание об отце и о себе, о довоенном мальчишке-подростке.

Новое в книге «Ровиго» – «итальянские стихи». Города Италии, ее архитектура и живопись, ее архитекторы и живописцы давно занимали важное место в эссеистике Херберта (в книге «Варвар в саду», 1964), теперь они появились и в его поэзии. (Здесь, наверно, нужно напомнить, что Херберт, прежде чем получить дипломы экономиста в Торговой академии и юриста в университете, прежде чем изучать философию в двух университетах, учился короткое время – в 1945-м – в краковской Академии художеств. А рисовать продолжал всю жизнь.) В двух стихотворениях книги Херберт говорит о Ферраре, она напоминает ему «отнятый город отцов».

С Феррарой Херберт сравнивает родной Львов (исторический центр которого построен итальянцами). Львов здесь все еще не назван по имени, как не был назван в стихотворении «Мой город» в книге 1957-го и в стихотворении «Господин Когито думает о возвращении в родной город» в книге 1974-го. По имени Львов будет назван только в последней книге – «Эпилог бури».

Свое воображаемое возвращение во Львов Херберт описывает в стихотворении «Высокий Замок».

Высокий Замок – это парк на горе, возвышающейся над Львовом, на горе, где сохранились руины замка XIV века. На гору можно вскарабкаться пешком, но можно ехать и на трамвае. С горы – вид на весь город и на окрестности. Львовянин Станислав Лем, земляк Херберта, человек того же поколения, опубликовал книгу о своем львовском детстве и отрочестве. Книга так и называлась – «Высокий Замок»:«…Тем, чем является для христианина небо, был для каждого из нас Высокий Замок… это, собственно, было не место, а состояние – состояние совершенного блаженства…»

В 1973-м, посылая Херберту первую публикацию его стихов в «ИЛ», я послал ему также и только что вышедший в Москве томик другого польского поэта-львовянина, Леопольда Стаффа, с моим предисловием, в этом предисловии мои львовские восторги – тогда еще свежие – присутствовали в полной мере. Херберта особенно тронула надпись: «Zbigniewowi Herbertowi – rzecz о Staffie i o Lwowie». Так началась наша переписка. А увидеться удалось лишь много лет спустя.

При встрече оказалось, что Херберт не только свободно читает по-русски, но и свободно, без акцента, говорит (на мое удивление по этому поводу он заметил с гордостью: «У меня вообще способности к языкам»). А вот русские мотивы в поэзии Херберта немногочисленны. Имена тоже. Толстой и Достоевский? Нет, Толстой и Кропоткин. Достоевский лишь мелькнул – рядом с Паскалем – в стихотворении «Бездна Господина Когито» («ИЛ», 1990, № 8). Зато о побеге Петра Кропоткина из царской тюрьмы рассказывается подробнейшим образом в стихотворении «Игра Господина Когито». Херберт читал и помнил записки Кропоткина, но кое-что изобразил иначе, чем было. Так, скрипач, дающий знак к побегу, играет у Херберта «Похищение из сераля» (название вещи Херберт выбрал ради «игры», ради игровой, иронической параллели к «похищению» царского узника), а не мазурку Контского, как было на самом деле. И самый побег у Херберта происходит не из тюремной больницы, как было, а из Петропавловской крепости – из твердыни самодержавия.

Подобным образом в стихотворении «Смерть Льва» многие детали бегства и смерти Льва Толстого сохранены Хербертом, а кое-что Херберт изменил. Известно, что православная иерархия, отлучившая Толстого от церкви, мечтала добиться предсмертного покаяния великого еретика и вернуть его «в лоно», но ничего из этого не вышло. Тщетно пытались в ноябре 1910-го пробиться к умирающему Толстому в Астапово тульский епископ Парфений и старец Варсонофий. Так что диалог умирающего Толстого и «попа Пимена» Хербертом вымышлен. Последние слова Толстого были, как мы знаем по рассказу его дочери, об истине и о любви. В версии же Херберта умирающий Толстой дважды повторяет: «Надо убегать». Эти слова – постоянный внутренний монолог Толстого последних лет, иногда выплескивавшийся на страницы его дневника. В стихотворении Херберта бегство Толстого трактуется в свете предсказаний Иисуса о кончине века: «…Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы… Молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше зимою…» (Евангелие от Матфея, 24, 16 и 20). Херберт хочет сказать, что только Толстой (а не церковь) верно читает и толкует Писание: Толстой знает, что конец света уже наступил, что начавшийся XX век и есть конец света, приходит «время беглеца и погони», «время Великого Зверя».

Поэт XX века, Херберт противостоял этому времени. И помогал держаться другим людям. «Ее достоинства, – писал о поэзии Херберта Иосиф Бродский, – уравновешивают безмерность физического и психического давления, оказываемого на человеческую личность современной действительностью». Бродский особенно подчеркивает «духовное мужество» Херберта. Это из предисловия Бродского к итальянскому изданию стихотворений Херберта, под предисловием – дата и место написания: Нью-Йорк, ноябрь 1992.

«…Уход Иосифа Бродского я ощущаю очень болезненно, – писал мне Херберт в открытке от 18.07.1996 (на открытке – а Херберт придавал значение изображениям на открытках, посылаемых и получаемых, – Венеция, которую так любил Бродский, Венеция, где его похоронили). – Он навестил меня в Варшаве. Я очень его ценил, любил его как человека большого сердца и превосходного мастера».

Таков постскриптум, а содержание открытки, с трудом нацарапанной человеком, временно чуть выкарабкавшимся из экстрмальностей болезни, – болезнь и «борьба с костлявой»: «…Со здоровьем у меня чуть получше. И днем и ночью втискивают мне кислород в легкие с помощью специального устройства. Борьба с костлявой продолжается, и, кажется, впервые – несколько очков в мою пользу. Начал немного работать… Часто и сердечно вспоминаем нашу встречу в Варшаве. Когда увидимся снова?..»

Открытка от 10.04.1997 еще короче и еще более корявым, но читаемым почерком: «…Отвечаю с таким большим опозданием, хлопоты со здоровьем, которое согласно закону природы ухудшается». А ниже, отдельно: «Еду все быстрее саночками вниз» – эти две строки (стихотворные? хореические? фольклорные?) записаны прозой. У древних славян (это известно, в частности, из записей этнографов в Галиции) стариков, провожая на тот свет, зимой вывозили на санях и спускали в глубокий овраг. На этой открытке Херберта – букет цветов, не вообще какой-то букет цветов, а цветная гравюра, воспроизводящая крестьянский рисунок из деревни в Галиции.

Перед уходом Херберт успел назвать по имени Львов, Галицию – не успел. Но он о ней помнил.

В своих последних книгах Херберт писал об уходящем веке, обо всем, что уже ушло или уходит. Уход самого Херберта обозначил конец XX века в польской поэзии.

(«Иностранная литература». 2001. № 7)