Читать книгу Venedig - ZEIT ONLINE - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

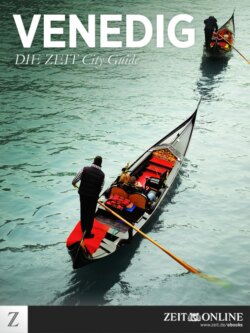

Schwankende Schönheit Idyllische Kanäle und bunt verwitterte Fassaden: Venedig ist ein Museum unter freiem Himmel – und der perfekte Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst.

VON TOBIAS TIMM

ОглавлениеAlles wankt, alles schaukelt. Und ich weiß sofort: Ich bin angekommen. Das Gefühl, keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen zu haben, es gehört zu Venedig wie die Renaissance-Palazzi, die schmalen Wasserstraßen und die Nebelschwaden, die im Winter oft daraus hervorsteigen.

Heute aber strahlt die Sonne, der Wind steht still, auf der Piazza San Marco fließt das letzte Hochwasser ab. Touristen in Gummistiefeln warten in der Schlange vor dem Campanile, Kaffeehausbesitzer räumen Stühle hinaus in die Wasserlachen, in denen sich der Markusdom spiegelt, jene knapp tausend Jahre alte Kirche mit den fünf Kuppeln im byzantinischen Stil.

Ein irres Bild, das man nicht lange anschauen kann, ohne dass einem schwindlig wird. Klar, dass in dieser Stadt der Löwe, das Wappentier, auch noch Flügel tragen muss. Verständlich auch, dass Venedigs Unwirklichkeit jahrhundertelang Künstler angezogen hat. Die alten Meister, die Bellinis und Tizians und Tintorettos, haben Paläste und Kirchen in Gesamtkunstwerke verwandelt. Man könnte sich wochenlang in ihren Bilderwelten verlieren.

Ich aber will zu den modernen und zeitgenössischen Künstlern, die begonnen haben, den alten Meistern die Schau zu stehlen, und das nicht nur während der großen Biennalen, die die Stadt regelmäßig in einen Kunstrausch versetzen. Gleich mehrere Sammler haben sich hier mit privaten Museen beschenkt. Das spektakulärste liegt schräg gegenüber vom Markusplatz, in der Punta della Dogana, dem ehemaligen Zollamt der Serenissima.

Seit 2009 zeigt der Großbildjäger François Pinault hier seine neuesten Trophäen. Wie ein Tortenstück ragt das klassizistische Gebäude in den Canal Grande hinein. Auf dem Vorplatz am Wasser steht eine Skulptur des Künstlers Charles Ray, ein nacktes Kind mit einem Frosch in der Hand.

Ein bisschen ähnelt Pinault den Wassertaxifahrern, die auf dem Kanal eine Beinahekollision nach der anderen veranstalten. Beide sind lässige Angeber, die Venedig als Kulisse für ihre Kunststücke betrachten. Dem 76-jährigen Multimilliardär gehören unter anderem Gucci, Yves Saint Laurent und das Auktionshaus Christie’s – und auch in seiner Kunstsammlung mag er es vor allem modisch, prominent und teuer.

Vor und an kargen Betonwänden stehen und hängen die internationalen Kunstmarktstars der vergangenen zehn Jahre. Im Turm baumelt rot poliert ein riesiges stählernes Herz von Jeff Koons, der Inder Subodh Gupta hat aus dem gleichen Material zwei menschengroße Löffel arbeiten lassen, die sich wie zwei Liebende aneinanderschmiegen. Im nächsten Saal befinden sich neun Skulpturen des Albtraumkünstlers Paul McCarthy: Es sind groteske Schwanzgesichter, Mischwesen aus Piratencartoons und anatomischen Lehrbüchern, ein harter, neuer Surrealismus.

Mit ihnen blicke ich durch ein halbrundes Fenster auf die Giudecca, die gegenüberliegende Insel, auf der eine baugleiche Kopie des Campanile in den Himmel sticht. Wellen schlagen im goldenen Nachmittagslicht ans Ufer. Und da ist es wieder, das Gefühl der Bodenlosigkeit, das einen unsicher macht, aber auch neugierig.

Nach vorn schauen und keine Zeit verschwenden, die Imperative der Gegenwart, kann man vergessen. Trotz GPS führt mich Venedig immer wieder in die Irre, ich verliere mich wie in einem Traum. Es dämmert, als ich auf den Markusplatz zurückkomme. Ich bestelle einen Cappuccino, der so viel kostet wie in Berlin ein Abendessen. In Venedig bin ich gewillt, solche Preise als gelebten Surrealismus zu betrachten.

Ist in dieser von tüchtigen Kaufleuten ins brackige Wasser gebauten Stadt heute nicht alles Kunst? Gerade mal 60.000 Menschen leben in bunt verwitterten Häusern, umgeben von Andenkenläden und Luxusboutiquen. Einen ordentlichen Supermarkt muss man lange suchen.

»Wenn man nicht ab und an rauskommt, wird man verrückt«, sagt Philip Rylands, den ich am nächsten Morgen im Palazzo Venier dei Leoni treffe, einem barocken Gebäudetorso am Canal Grande, der an einen efeuumrankten Riesenbungalow denken lässt. Es heißt, die oberen Stockwerke fehlten, weil den Bauherren im 18. Jahrhundert das Geld ausgegangen sei.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte die Sammlerin Peggy Guggenheim das Anwesen und lebte hier in einem exzentrischen Durcheinander aus Meisterwerken und Nippes; ein Foto zeigt sie vor dem silbernen Bettschmuck, den sie bei Alexander Calder in Auftrag gegeben hatte. Heute sitzt in den ehemaligen Wohnräumen die Peggy Guggenheim Foundation . Rylands ist ihr Direktor.

Peggy, wie der Brite die 1979 verstorbene Amerikanerin nennt, habe früh begriffen, wie effektvoll sich nicht realistische Kunst in Venedig in Szene setzen lässt. Vor dem Hintergrund der postkartenschön aneinandergereihten Palazzi wirkt ein Picasso in seiner kubistischen Zersplitterung bis heute provokant; wird René Magrittes Reich des Lichts – abendlich dunkle Häuserfassade unter taghellem Himmel – wieder zur Herausforderung für die Sinne.

Rylands beobachtet in der Stadt eine paradoxe Wechselwirkung: Einerseits gebe Venedig der millionenfach reproduzierten Moderne ihre Aura zurück. Andererseits nehme die Moderne der Stadt ein wenig von ihrer Patina. »Ohne die neue Kunst wäre es unerträglich museal«, sagt er und schickt mich zu einer der besten Galeristinnen der Stadt, Michela Rizzo.

Jahrelang hatte die Venezianerin in den Bäckerei- und Lebensmittelgeschäften ihrer Eltern gearbeitet, bis sie mit 36 beschloss, sich einem Philosophiestudium und der Kunst zu widmen. 2008 zog ihre Galerie in den Palazzo Palumbo Fossati am Campo San Maurizio. Reisende kennen den Platz, weil hier Händler einmal im Monat Kunst und Kitsch feilbieten.

Rizzo mag’s größer. Zurzeit zeigt sie wandfüllende Fotos aus der Wüste Gobi und vom Aralsee. »Ich verkaufe an Sammler aus aller Welt«, sagt sie, »aber nie an Venezianer.« Die reichsten Bürger seien Gondolieri und Wassertaxifahrer, und die interessierten sich für Kunst nur, wenn sie an ihrem Transport verdienten. Rizzo zahlt Unsummen, um die Werke in die Lagune verschiffen zu lassen. Weil der Nimbus der sterbenden Stadt so viele Kunstfreunde anzieht, lohnt sich das trotzdem.

Mein letztes Ziel ist der Palazzo Fortunyin der Nähe des Campo Sant’ Angelo. Der gotische Bau aus dem 15. Jahrhundert hat schon so manche Verwandlung durchgemacht: Zuerst Privathaus, dann Theater- und Konzertsaal, schließlich Wohnatelier und Wunderkammer des 1949 verstorbenen Tuchmachers und Universalkünstlers Mariano Fortuny.

Nachdem Fortuny als junger Modemacher Schauspielerinnen wie Sarah Bernhardt und Eleonora Duse mit seinen golddurchwirkten Stoffen eingekleidet hatte, verlegte er sich auf den Entwurf von Theaterkulissen und Opernbühnen. Sein Palast ist heute ein Museum, in dem das Venedig-Prinzip, neue Kunst in alter Umgebung zu zeigen, auf die Spitze getrieben wird.

Parallel zu den letzten Biennalen hat der Kunsthändler Axel Vervoordt eine wirkungsvolle Mischung aus Antikem und Zeitgenössischem in Fortunys genialisch vollgerümpelte Säle hineingebaut. Gemälde aus dem 17. Jahrhundert hingen neben japanischer Keramik aus der Edo-Zeit und Videokunst der serbischen Körperkünstlerin Marina Abramović. Einige der Arbeiten sind im Palazzo geblieben und konkurrieren nun mit Fortunys Tuchen, Bildern und Bühnenaufbauten.

Ich sinke auf ein extralanges, altmodisches Sofa, um eine Skulptur von Günther Uecker zu betrachten. Dann heftet sich mein Blick auf eine Serie von Wasserflaschenfotos, denen ich nirgendwo sonst Beachtung schenken würde. Doch in diesem schwelgerischen Getümmel strahlen sie Ruhe und Alltäglichkeit ab.

Gleich hinter dem langen Sofa führt ein Gang in eine Wunderkammer des amerikanischen Lichtkünstlers James Turrell. In dem Raum leuchtet nur ein rotes Rechteck. Das Rot ist aus purem Licht und wirkt so tief, als läge da noch eine zweite Welt hinter der Wand. Starrt man nur lange genug hin, so wandelt sich das Rot in Violett, wird blau, bis es wie eine farbige Masse aus der Wand herauszuquillen scheint. Und schon wieder komme ich ins Taumeln.

Draußen ist die Wintersonne untergegangen. Wie Scherenschnitte ragen die Häuser in den Abendhimmel, der noch in einem satten Türkis leuchtet. Einem Türkis, das sich etwas dunkler im Wasser der Kanäle spiegelt. Ein Anblick von irrealer Schönheit. Er wirkt ganz ohne die geheimen Lampen des James Turrell.