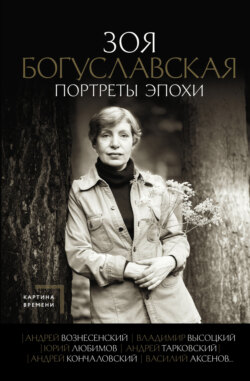

Читать книгу Портреты эпохи: Андрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, Юрий Любимов, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Василий Аксенов… - Зоя Богуславская - Страница 2

Часть первая

Моя жизнь

Никита Сергеевич Хрущев

ОглавлениеЭпизод, произошедший на встрече Н. С. Хрущева с интеллигенцией 8 марта 1963 года, растиражирован. Как только чуть-чуть приоткрыли архивы КГБ, одному из участников записи скандала удалось получить стенограмму, которую он нам и подарил. Вслед за этим другой корреспондент принес видеозапись происшедшего, так появился воспроизведенный текст и документальное кино исторического для интеллигенции события. Эти эпизоды вошли во все фильмы о Вознесенском, в том числе в юбилейный фильм к семидесятилетнему и семидесятипятилетнему юбилеям. Однако гроза разразилась не сразу. Уже случился разгром судьями Белютина, альманаха «Тарусские страницы», публичное издевательство над поэтессой Маргаритой Алигер и диалог уже разъяренного Никиты Сергеевича после увиденного на выставке Эрнста Неизвестного со скульптором.

Фраза, выкрикнутая Хрущевым во время проработки Вознесенского: «Вы думали, у вас оттепель? Оттепель кончилась, настают заморозки» – стала ключевой для этого времени, как судьбоносными для этих художников стали фразы: «Ишь, что придумали, какую-то свою партию, а я вот горжусь тем, что я член коммунистической партии» и заключительная: «Вон, господин Вознесенский, из Советского Союза, паспорт вам выпишет Шелепин»[1]. Не будь крика и угроз Хрущева, быть может, не уехали бы из страны художники-неформалы: Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Лев Збарский, Оскар Рабин, Эдуард Штейнберг, не легли бы на полку десятки готовых фильмов, не был бы остановлен поток отечественной самиздатовской литературы здесь и на «других берегах». Никто не ожидал, когда поэт медленно сходил с трибуны, неуверенно пересекая сцену, что Никита Сергеевич, быть может, что-то инстинктивно поняв, вдруг протянет поэту руку со словами: «Ну ладно, идите, работайте». Толкователи истории, сильно продвинутые в тогдашней политике, поняли это так: «Вознесенского не посадят, но неизвестно, как сложится отношение к нему дальше». Эта неуверенность спасла Вознесенского. Не прозвучало сверху сигнала гнать и топтать, власть выжидала, а через неделю стало известно, что был дан сигнал в Союз писателей исключить «бунтарей». В назначенный день Андрей уже улетел в Ригу.

Центральным моментом истории стал неистовый гнев генсека ЦК после начала выступления Андрея Вознесенского. Быть может, впервые глава страны прилюдно кричал на 29-летнего поэта, не дав ему продолжить. Этот эпизод оставил не только кровавые следы на состоянии здоровья Андрея, но и множество строк в его поэзии. Пережитое отозвалось в поэме «Оза»:

Когда беды меня окуривали,

Я, как в воду, нырял под Ригу,

сквозь соломинку белокурую

ты дыханье мне дарила»;

«Будь ты проклята, громада

программированного зверья,

будь я проклят за то, что я

слыл поэтом твоих распадов»;

«…Через рев их ты шла мне на помощь,

если жив я назло всем слухам,

в том вина твоя и заслуга».

из «Закарпатского дневника»:

«За что ты бьешь, палач бесчестный,

за веру или за Отечество,

за то, что перепил, видать,

и со страной не совладать…»

и многие другие.

Разгром интеллигенции, неистовая поддержка гонений самодержца, обрушившихся на самых талантливых молодых художников страны, произвела в те годы шокирующее впечатление на очевидцев и, конечно же, на всех людей, узнавших об этом.

Я услышала о том, что произошло, из уст Юрия Александровича Завадского, руководителя театра Моссовета, близкого друга Галины Улановой и одного из самых чтимых аристократов ума и поведения в стране. Я поднялась в лифте на пятый этаж Дома актера, который тогда находился на улице Горького, чтобы прочитать какой-то свежий материал об Александре Таирове и Алисе Коонен, и увидела идущего навстречу Завадского. «Зоя, – кинулся он мне навстречу с искаженным ужасом лицом, – что сейчас было, что было!» И он обхватил голову руками, страдальчески опустив веки. «Если б вы видели, как Хрущев кричал на Вознесенского! Это было отвратительно! Как это может быть?!» Я остановилась, как вкопанная, в голове пронеслось сказанное Андреем накануне. Мы уже тесно дружили, никаких иных отношений между нами еще не было, но нас скрепляло безграничное доверие, которое он испытывал ко мне. Позвонил он накануне, 7 марта, посоветоваться, как ему выступать. Он непременно хотел каким-то образом ответить на удар ленинградского поэта Александра Прокофьева, который в своих стихах как-то его оскорбил. Уже предчувствуя отношение властей к группе молодых, официальные чиновники из писателей время от времени пытались уничтожить их первые публикации. Так, у Николая Грибачева были известные стихи «Нет, мальчики!», на которые впоследствии Роберт Рождественский ответил стихотворением «Да, мальчики!» Это шла борьба поколений, эстетических позиций, режимного цензурирования литературы и жажды свободы.

Я спросила у Андрея, что он еще хочет сказать, кроме отпора Прокофьеву. Он ответил, что прочитает стихи: «Я не оратор и не полемист, меня настоятельно просили выступить, и я выступлю в роли поэта». Андрей нервничал, это ощущалось даже по телефону, но, в общем, было и некоторое предчувствие легкого скандала, его всегдашние потребности выйти за очерченные границы дозволенного.

– Что он кричал? – спросила я Завадского. Он замахал на меня руками.

– Не спрашивайте, не спрашивайте! Это невозможно повторить, невозможно поверить в это. Он (Хрущев – З. Б.) пытался уничтожить его (Вознесенского – З. Б.) и грозил изгнанием из страны.

Весь тот день я только и слышала о скандале, разразившемся в Кремле. После целого ряда выступавших предоставили слово Вознесенскому. Что произошло, запечатлено в сотнях телесюжетов, подробнейше описано в воспоминаниях современников и в протоколах политической жизни Кремля. Однако в 2003 году нам подарили рассекреченную пленку из архивов КГБ, ее извлек крупный фотограф, принимавший участие в качестве корреспондента на этих встречах. То, что мы увидели на экране, казалось невероятным даже сегодня. Наш близкий знакомый, увидев эпизод документальной съемки, включенный в фильм о Вознесенском, был потрясен: «Мы думали, ну что-то там было, ну покричал бесноватый, подумаешь, это только реклама! Они же после этого ездили по заграницам, выпускали книги, какие там гонения?! А теперь оказалось, что попытка уничтожения – это как танк, который чудом не раздавил их. Конечно повезло, что то время уже не могло вернуться…хотя кто знает?»

Андрей вышел на трибуну, взял в руки стакан воды, дежурно стоявший рядом, и произнес первую фразу: «Я, как и мой любимый учитель Маяковский, беспартийный…» Истошный крик, раздавшийся сзади, прервал его выступление. Позади поэта, тесно сомкнувшись вокруг генсека, сидело все политбюро: Шелепин, Козлов, Семичастный, Молотов и т. д. Ошеломленный поэт, не оборачиваясь, пытался что-то ответить, быть может, просто продолжить, но крик стоял непрерывный. «Вон, Вознесенский, вон из страны. Вы думаете… А я горжусь, что я член партии. Вы хотите какую-нибудь другую партию…» И тут он сказал ту ключевую фразу «кончилась оттепель, заморозки начались», которая остановила культурную жизнь в стране на несколько месяцев. Эти заморозки повлияли на все сферы жизни художественной интеллигенции.

На кинопленке видно – не оборачиваясь, поэт роняет стакан с водой, все еще пытаясь возразить. Меня всегда поражало, что, в отличие от многих людей, подвергавшихся публичной порке, у Андрея не нашлось слов: «Я не так выразился», «Извините, не подумал», «Я не то хотел сказать». Его фанатическая вера в собственное слово, его убежденность, что стихи могут все – заставили его здесь твердить только одно: «Дайте мне договорить». Ему казалось, если его выслушают до конца, все полностью изменится. Однако с каждым новым его словом ярость за его спиной все усиливалась. Фраза Хрущева «Вон из Советского Союза…» стала решающим ударом по психике Андрея. Он ничем не выдал происходящего внутри него и поднял голову только тогда, когда услышал: «Ну ладно, работайте» и протянул руку.

Он шел по брусчатке Кремля поздним вечером, в ушах звенели слова правителя, воздетые против него кулаки, непрекращающийся ор зала, вторившего главному начальнику, и казалось, что жизнь кончена. В темноте от удаляющейся горстки людей отделился всего один человек. Он подошел к Андрею, полуобняв его, сказал: «Не горюй, все обойдется, пойдем лучше ко мне, выпьем». Это был Владимир Солоухин, автор выдающихся «Владимирских поселков», собиратель икон и в душе монархист, он привел Андрея к себе, напоил, показал свою коллекцию.

Много времени спустя, когда мы уже были вместе, Андрей, навещая меня в Доме творчества, рассказал эпизод из того времени: в одном из коттеджей Дома творчества жила писательница Галина Серебрякова[2]. Мы все знали, что она тяжело пострадала во время Сталинских репрессий, говорили, что ее избивали, домогались, и что случайностью и счастьем было то, что она, уцелев, вышла из заключения. Она была женой крупного советского чиновника, писала рассказы и повести. Однажды, она подошла в столовой к Андрею и пригласила зайти в коттедж, посидеть и поговорить. Когда он пришел, она внезапно скинула халат и показала ему ровный шрам на своем теле, который был на месте груди. Андрей, мало приспособленный к подобного рода зрелищам, отшатнулся, испугавшись, а Серебрякова начала уверять его, что столь откровенного жеста он заслужил своим исключительным талантом. Писательница говорила, что она поклоняется его стихам, готова читать их без конца и просит подарить ей первую же книгу, которая у него выйдет. С умилением, прослезившись, она попрощалась с ним в тот день. На Кремлевской встрече сквозь пелену, застлавшую глаза во время воплей Хрущева, Андрей различил в первом ряду Галину Серебрякову, которая с перекошенным лицом, воздев руки, кричала: «Вон, вон, вон!» И такое бывало.

Юрий Александрович Завадский, рассказывая мне о сцене в Кремле, не подозревал, как близко меня это касается. Едва закончив разговор, я кинулась к телефону, пытаясь разыскать Андрея. Безуспешно. Его мать, Антонина Сергеевна, исключительно хорошо ко мне относившаяся до нашей женитьбы (после сообщения Андрея о решении увести меня из семьи и жениться она была подавлена и сказала: «Любовь – не татарское иго», она восприняла его страсть, как помешательство, давление сил неправедных), сказала: «Зоечка, он куда-то улетел, думаю, в Прибалтику, очень торопился, обещал позвонить». Я не обмолвилась ни словом о том, что узнала. Позже какой-то идиот позвонил в квартиру Вознесенских, переспросив Антонину Сергеевну: «Это правда, что после крика Хрущева ваш сын застрелился?» Мать Андрея потеряла сознание.

В течение нескольких недель я не могла разыскать Андрея, он не звонил, не появлялся в Москве.

Потом позвонил, и я сообщила ему, что назначено собрание правления и актива Союза писателей с повесткой дня «Исключение из Союза Евтушенко, Вознесенского, Аксенова». Я отчетливо понимала, что приезд в Москву необходим, если его не будет лично – он механически, поднятием рук будет исключен. Помните, как у Александра Галича «мы поименно вспомним всех, кто поднял руки» в связи с исключением Пастернака. История не вспомнила тех, кто пытался лишить звания писателя трех блистательных художников, их было чересчур много.

Андрей приехал, позвонил:

– Я хотел бы тебя попросить спрятать все мои книги. У них хватит подлости после исключения изъять все мною написанное.

– Конечно, спрячу, – понимая состояние Андрея, без запинки согласилась я. – Но мне кажется, в этом нет необходимости. Ручаюсь, что такого не случится.

Я поднялась на второй этаж Центрального дома литераторов под шуршание множества голосов. Вестибюль перед большим залом был уже заполнен. Писательский истеблишмент, чередующийся с высокими чиновниками от литературы в ЦК, МКА и других руководящих инстанциях, пришел загодя. Как, увы, бывало, объединяющее начало срабатывало более всего на репрессивных действиях. Кого-нибудь прорабатывать, исключать, выдворять – это пожалуйста. Явка почти стопроцентная.

Меня подозвал Степан Щипачев, поэт, воодушевивший тысячи 38-летних женщин на продолжение «жизни молодой, активной». Это был порядочный, симпатичный человек, в голубых глазах которого всегда теплилась печаль. В московской организации, которую он возглавлял, его любили за неожиданную смелость. Среди толпы приглашенных постоять с ним рядом казалось наиболее приемлемым. Вскоре к нам присоединились (чтобы не ошибиться) Анатолий Алексин, Леонид Леонов, Ефим Дорош. Неподалеку от нас стояли соучастники произошедшего разгрома: помощник Хрущева Лебедев[3], главред «Правды» Сатюков[4] и другие партийные боссы. Когда Андрей появился, вынырнув из изгиба мраморной лестницы, мы все сразу его увидели. Поразило глубокое столь непривычное для глаз одиночество молодого избранника молодежи, всегда окруженного людьми. Он продолжал подниматься по ступеням вверх, и я вдруг заметила, что все в зале делают вид, что не видят его, их скошенные глаза словно вбирали что-то на потолках, на стенах, рядом с ним. Волна ярости, ощущение невозможности, несправедливости происходящего заставила меня импульсивно выкрикнуть: «Андрюша, иди к нам! Как я рада тебя видеть!» Бледный как лист бумаги поэт медленно приблизился, и всем вокруг стало неловко, кто-то даже поздоровался с ним. Еще вчера, думала я, вы все перебегали через дорогу, увидев Вознесенского. А скольких он обязан был одарить автографом, улыбкой. Куда ж все подевалось? Неужели отношения, сложившийся имидж столь зыбки, а чинопочитание, лесть и подстраивание к властям столь многовековы в нашем обществе?

А события с каждой минутой приобретали все более угрожающий характер. Мы прошли в зал, я осталась с ним и села на последнем ряду. Ему было неприятно ощущение сдвинутых фигур в центре зала, которые, кто знает, и пересаживались бы, увидев его. Собрание открыл председатель союза Георгий Мокеевич Марков, он огласил повестку дня. Первым на ковер был вызван Женя Евтушенко, который прорабатывался за публикацию автобиографии во французском журнале. Я плохо помню его обмен репликами с Марковым, вроде бы диалог завершился тем, что Женя частично признал какие-то ошибки, смело отринув другие обвинения, и его с богом отпустили.

– Ну что ж, – сказал Марков, – Вознесенский говорить не хочет, он в зале? – Нестройный гул: «В зале, в зале».

Какие-то считанные секунды Марков пощупал глазами зал и, не увидев Андрея, сказал:

– Ну что ж, если Вознесенскому нечего сказать собранию, начнем голосование.

В эти мгновения мой мозг работал подобно рефлексам немедленной реакции, если на тебя катится автомобиль. Я обернулась к Андрею, весь в красных пятнах, он сказал:

– Я каяться не буду.

– Ни в коем случае, – ответила я, – но нужно задержать голосование, пиши записку.

Под мою диктовку он написал. Что-то в этом роде: «Мне трудно сегодня осознать происшедшее, надо подумать. Хрущев сказал работайте, я работой отвечу на критику». Записка медленно поползла к трибуне, но Марков в застывшем зале увидел движение и сказал:

– Что-то как будто от Вознесенского идет…

Я поняла, что историческая память в сознании Маркова воскресила все происшедшее с Пастернаком и то, как впоследствии каждому из тех, кто издевался над ним, отозвалось его поведение в тот раз. Ему не захотелось быть тем руководителем, с именем которого будет связано исключение писателей такой известности из Союза писателей. И он тянул время.

– Ну вот, – сказал он, получив записку. – Я вам сейчас зачитаю.

И он медленно, акцентируя каждое слово, прочитал написанное. Легкий шелест разочарования прошел по залу.

– Он хочет подумать, – сказа Марков иронично. – Пусть думает.

Вопрос был снят с программы, так как голосование не было допущено.

Много лет спустя мы с Андреем узнаем реакцию Хрущева, уже скинутого с пьедестала, освистанного и униженного собственным окружением, когда нам передали просьбу пенсионера Хрущева поговорить с Вознесенским и попросить у него прощения. Мысль Андрея, казавшаяся мне абсурдной, что Хрущев протянул ему руку со словами «работайте» после яростного крика, потому что вдруг осознал: вот этот сплоченный орущий зал может когда-нибудь обрушиться и на него, наверное, имела под собой основание. Никита Сергеевич передал Андрею, что сожалеет о тех обвинениях, которые он «вылил» на голову поэта и просит простить его, у него-де (у Вознесенского — Прим. ред.) отсутствовала полная информация. Под информацией он, очевидно, имел в виду повод, вызвавший негодование Хрущева. За месяц до Кремлевских встреч с интеллигенцией его посетили двое украинских писателей. Это были Ванда Василевская[5] и Александр Корнейчук[6], во время разговора с Хрущевым Ванда Василевская пожаловалась:

– Никита Сергеевич, мы в Польше так стараемся внедрить соцреализм, подчеркнуть его положительные стороны, а ваши писатели ставят нам палки в колеса и мешают.

– Кто? – возмутился Хрущев.

– Недавно в Польше были два ваших столь избалованных вниманием публики Аксенов и Вознесенский. И что бы вы думали? Они дают интервью, в котором заявляют, что соцреализм не главное и не единственное направление в советском искусстве, есть и другие течения, не менее яркие и значительные.

Вслед за этим, конечно науськанный другими доброхотами, Хрущев посетил выставку Белютина[7], затем посмотрел работы Эрнста Неизвестного (который рискнул с ним полемизировать, заявив, что он недостаточно образован в искусстве), потом была первая встреча Хрущева с интеллигенцией, где он громил Маргариту Алигер и альманах «Тарусские страницы». И, наконец, вершиной хрущевского воспитания интеллигенции стали встречи в Кремле.

1

Александр Шелепин (1918–1994) – советский партийный и государственный деятель. С 1962 по 1965 год возглавлял Комитет партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совете министров СССР, одновременно являясь заместителем председателя Совета Министров СССР.

2

Галина Серебрякова (1905–1980) – русская и советская писательница и журналистка, автор романов о Марксе и Энгельсе.

3

Владимир Лебедев – журналист, партийный деятель, помощник Хрущева по культуре, отстаивал многие неугодные публикации, в том числе добился издания в СССР произведения Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

4

Павел Сатюков – журналист, партийный деятель, один из советников Хрущева.

5

Ванда Василевская – польская и советская писательница, сценарист и общественный деятель.

6

Александр Корнейчук – украинский и советский писатель и политический деятель.

7

Элий Белютин – советский и российский художник и педагог, один из лидеров русского «неофициального искусства» середины ХХ века.