Читать книгу Die Welt der Mumien - Albert Zink - Страница 9

Wie entsteht eine Mumie? – Die verschiedenen Mumifizierungsarten

Оглавление1 Chachapoya-Mumie.

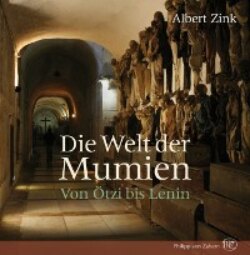

2 Natürlich konservierte Mumie aus der Kapuzinergruft in Palermo.

Der normale Prozess nach Eintreten des Todes ist die Zersetzung eines Leichnams, der dadurch wieder dem natürlichen Stoffwechselkreislauf zugeführt wird. Dieser beginnt zunächst mit der sogenannten Autolyse, die eine Selbstzersetzung von Zellen und organischen Strukturen durch körpereigene Enzyme darstellt. Im unmittelbaren Anschluss setzen die Prozesse der Fäulnis und Verwesung ein, die jeweils sehr stark von den Lagerungsbedingungen und klimatischen Gegebenheiten, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, abhängen. Die Fäulnis wird dabei von Bakterien hervorgerufen, die zum einen bereits auf der Haut, in der Mundhöhle, dem Nasen-Rachen-Raum und dem Darm vorhanden sind und zum anderen aus dem umgebenen Milieu stammen können. Dabei kommt es zu einer starken Gasbildung, die in der Regel mit einer Farbveränderung von Organen und Geweben einhergeht und bis zur Verflüssigung der Weichgewebe und zur Skelettierung des Leichnams führen kann. Diesem im Wesentlichen unter Sauerstoffabschluss ablaufenden Prozess steht die Verwesung gegenüber, ein trockener, saurer Vorgang, der unter Anwesenheit von Sauerstoff abläuft. Hier können sich neben Bakterien gerade auch Schimmelpilze am Gewebeabbau beteiligen. Zusätzlich können insbesondere Fliegenmaden zu einer raschen Zersetzung eines toten Körpers beitragen. Je nach Bestattungsform eines Toten bzw. Lagerungsort einer Leiche können die verschieden Prozesse erheblich variieren. Dennoch kommt es in den meisten Fällen früher oder später zu einem vollständigen Abbau der Weichgewebe und inneren Organe und damit zur Skelettierung eines Körpers. Die Knochen können sich in Gräbern aufgrund ihres hohen Mineralgehalts oft viele Jahrhunderte oder gar Jahrtausende erhalten, wobei es gerade in feuchten und sauren Böden auch zu einer vollständigen Zersetzung des Skelettes kommen kann. Für die Mumifikation eines Leichnams müssen daher ganz bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, die den natürlichen Prozess der Fäulnis und Verwesung, der unter normalen Umständen umgehend nach dem Tod eines Lebewesens einsetzt, stoppen. Dabei ist wichtig, dass diese Bedingungen aufrechterhalten werden, da ansonsten die körperzersetzenden Abläufe zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsetzen können. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass dem toten Körper möglichst rasch das Wasser entzogen wird. Dies kann durch eine trockene Umgebung erfolgen und durch eine gute Belüftung unterstützt werden. Durch die schnelle Austrocknung des Körpers werden die mikrobiellen Aktivitäten, die im Rahmen der Fäulnis und Verwesung auftreten, gehemmt und können vollständig zum Erliegen kommen. Dabei kommt es zu einer lederartigen Verfestigung der Haut und zu einer Fixierung der beim Todeseintritt eingenommenen Körperhaltung. Typische Beispiele für die Trockenmumifizierung sind einerseits die zahlreichen Kirchen- und Gruftmumien, die meist durch eine Kombination aus geringer Luftfeuchtigkeit und ausreichender Belüftung konserviert wurden. Weitere Beispiele stellen Mumienfunde aus verschiedenen Wüstenregionen dar, etwa aus der Libyschen Wüste oder der Atacamawüste im Norden Chiles. Hier führte die Bestattung der Toten im heißen, trockenen Wüstensand zu einer raschen Austrocknung der Körper und damit zur Mumifikation der Leichname. Auch die ersten ägyptischen Mumien sind auf diesem natürlichen Wege durch die Bestattung im Wüstensand entstanden.

3 Ötzi mit feiner Eischicht überzogen.

Eine andere Form der Mumifizierung stellt das Einfrieren des Körpers nach dem Tode dar. Bei entsprechenden klimatischen Voraussetzungen, wie sie beispielsweise in den Polar- und Subpolargebieten der Erde vorherrschen oder in hohen Berglagen und Gletschern und Permafrostböden vorzufinden sind, kann es ebenfalls zu einer Konservierung von Leichnamen kommen. Ein besonders beeindruckendes Beispiel für auf diese Weise im Eis konservierte Mumien stellen die auf dem Friedhof der Beechey-Insel in der kanadischen Arktis bestatteten Teilnehmer der Franklin-Expedition dar. Bei der Forschungsreise des britischen Offiziers und Polarforschers Sir John Franklin in den Jahren 1845 bis 1848 starben auf tragische Weise alle 129 Beteiligten bei dem Versuch, die Nordwestpassage erstmals in ostwestlicher Richtung zu durchsegeln. Bei der Eröffnung von drei Gräbern fand man die fast vollkommen intakten mumifizierten Körper von drei Expeditionsteilnehmern, die von Eis umgeben waren und durch die Bestattung im Permafrost mehr als 150 Jahre überdauert hatten. Ein weiteres Beispiel für eine Konservierung in der Kälte stellen die Mumienfunde aus der Siedlung Qilakitsoq in Westgrönland dar. Hier fanden sich in zwei Gräbern insgesamt acht Mumien, die durch die Kombination von tiefen Temperaturen und trockener Luft, also eine Art Gefriertrocknungsprozess, auf natürliche Weise entstanden sind. Die Verstorbenen, deren Todeszeitpunkt auf das Jahr 1475 n. Chr. datiert wurde und die zu den direkten Vorfahren der Inuit in der östlichen Arktis gehören, waren vollständig bekleidet und zusätzlich mit reichlich Fellen, Jacken und Hosen ausgestattet. Ein weiteres prominentes Beispiel für eine Konservierung im Eis ist die Gletschermumie „Ötzi“. Auch in diesem Fall führten die überwiegend tiefen Temperaturen, eine regelmäßige Bedeckung mit Eis und Schnee in Kombination mit vermutlich starker Sonneneinstrahlung und kräftigen Winden dazu, dass der Mann im Eis über mehrere tausend Jahre konserviert wurde und nicht dem natürlichen Prozess der Verwesung anheimgefallen ist.

Zu einer Mumifizierung kann es darüber hinaus kommen, wenn ein Begräbnis unter fast vollständigem Luftabschluss vorgenommen wird oder ein Toter in einer stark sauerstoffarmen Umgebung zum Liegen kommt. So wird angenommen, dass bei einigen Mumienfunden aus dem asiatischen Raum, wie zum Beispiel in China und Südkorea, die Bestattung in mehreren ineinander verschachtelten Holzsärgen und die Versiegelung der Gräber mit Kalkstein oder großen Mengen an Holzkohle und Sediment zu einer weitestgehend sauerstofffreien Atmosphäre im Inneren des Sarges geführt und damit den Mumifizierungsprozess begünstigt hat. Das Paradebeispiel für die Mumifizierung im sauerstoffarmen Milieu stellen aber die Moorleichen dar. Diese finden sich fast ausschließlich in Moorgebieten im Nordwesten Europas, insbesondere rund um die Nordsee, also in Dänemark, Norddeutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Irland. Grundsätzlich führen die sauerstoffarme Umgebung und das Vorhandensein von Gerbmittel und Huminsäuren zu einer Konservierung der Leichname im Moor. Dabei muss aber zwischen den Hochmooren und Niedermooren unterschieden werden, die eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung aufweisen, die zu verschiedenen Erhaltungsarten der Leichen führt. Im Hochmoor herrscht ein stark saures Milieu, das sowohl Knochen als auch Gegenstände aus Horn und Eisen angreift und auflösen kann. Auch Gerbstoffe und Huminsäuren sind hier vorhanden, die zur Gerbung der Haut und zu einer Rotfärbung von Haaren führen kann. Im Niedermoor liegt hingegen eine eher basische Umgebung vor, die zu einem Erhalt der Knochen führt, aber sich ungünstig auf Haut und andere Weichgewebe auswirkt. Daher kann der Erhaltungszustand von Moorleichen erheblich variieren, obwohl man sich typischerweise einen Hautschlauch mit Haaren vorstellt, in dem die Knochen nur noch gummiartig oder gar nicht erhalten geblieben sind. So ist der klassische Vertreter dieses Typus und die wohl bekannteste Moorleiche der in Dänemark gefundene, aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. stammende Tollund-Mann. Das unglaublich gut erhaltene Gesicht des etwa 40-jährigen Mannes, in dem noch Falten und Bartstoppeln zu erkennen sind, geben ihm einen besonderen, persönlichen Ausdruck. Er liegt in entspannter Haltung auf der Seite, obwohl ein Strick um den Hals andeutet, dass er einem gewaltsamen Tod durch Erhängen oder Erwürgen zum Opfer gefallen ist. Das Objekt eingehender wissenschaftlicher Untersuchungen wurde auch der in England gefundene Lindow-Mann, der ebenfalls auf unnatürlichem Wege gestorben ist. Sein Schädel und die Halswirbelsäule zeigten massive Anzeichen von Hiebverletzungen, die ihm offensichtlich von hinten zugefügt wurden. Umstritten ist, ob er zusätzlich noch gewürgt wurde und einen Messerstich in den Hals erhalten hatte. Es finden sich unter den Moorleichen zahlreiche weitere Hingerichtete bzw. Ermordete, etwa der in Dänemark gefundene Grauballe-Mann oder der aus Niedersachsen stammende und aufgrund seiner rotbraun verfärbten Haare als Roter Franz bezeichnete Mann von Neu Versen. Beide wurden durch einen Schnitt durch den Hals getötet und anschließend im Moor bestattet. Aus welchen Gründen anscheinend vor allem jene Menschen hier ihre letzte Ruhe fanden, die eines gewaltsamen Todes gestorben waren, ist bis heute nicht geklärt. Vermutet wird jedenfalls, dass die meisten durch Mord, Hinrichtung oder rituelle Tötung oder auch im Krieg ums Leben kamen. Allerdings finden sich auch Moorleichen ohne jegliche Anzeichen einer Gewaltanwendung, bei denen lediglich der Bestattungsort als ungewöhnlich angesehen werden muss.

Nächste Seite:

4 Moorleiche des Tollund Mannes.

5 Mumie Ramses II., Museum in Kairo.

Die bisher beschriebenen Mumifizierungsarten haben alle gemeinsam, dass sie ohne Einfluss des Menschen bzw. ohne die erklärte Absicht erfolgt sind, den Verstorbenen in irgendeiner Form zu konservieren. Weder bei den im Permafrost bestatteten Seeleuten noch bei den Moorleichen wurde damit gerechnet, dass diese viele Jahre später als Mumien wieder entdeckt würden. In diesen Fällen spricht man von natürlicher oder auch spontaner Mumifizierung. Sie stellt eine der drei Hauptformen der Mumifizierung dar. Im Gegensatz dazu steht die künstliche Mumifizierung. Hierbei wird der Verstorbene bewusst einer Behandlung unterzogen mit dem ausdrücklichen Ziel, seinen Körper für ein wie auch immer geartetes Leben nach dem Tod zu konservieren. Dabei sind die zugrundeliegenden Mechanismen absolut identisch, da auch hier versucht wurde die natürlichen Prozesse der Fäulnis und Verwesung zu stoppen und auf Dauer zu unterbinden. Aus diesem Grunde benutzten die alten Ägypter bei ihrem Mumifizierungsritual große Mengen an Natronsalz, da dieses die Austrocknung des Körpers beschleunigte und ihn vor der Zersetzung schützte. Zusätzliche Maßnahmen, wie die Verwendung von Harzen, Ölen, Bitumen, die Entnahme der inneren Organe und des Gehirns und das Einwickeln des getrockneten Leichnams in zahlreiche Leinenbinden, halfen den Körper dauerhaft zu konservieren. Künstliche Mumifizierung gab es aber auch in einigen südamerikanischen Kulturen, beispielsweise bei den Chinchorro, die schon lange vor den Ägyptern die Körper der Verstorbenen aufwändig präpariert und haltbar gemacht haben. Eine moderne Form der künstlichen Mumifizierung stellen die Methoden der süditalienischen Einbalsamierer dar, die mit Hilfe von zunächst schwermetallhaltigen Flüssigkeiten Körper konservierten und später formalinbasierte Einbalsamierungsflüssigkeiten verwendeten. Die letztere Methode wird im Prinzip noch heute für Einbalsamierungen von Verstorbenen zur Aufbahrung oder von Körperspendern für die Ausbildung von Medizinstudenten in der Anatomie verwendet. Sie beruht allerdings nicht darauf, dass der Körper schnell ausgetrocknet wird, sondern die Leichenzersetzung wird hierbei durch das Injizieren von fäulnishemmenden Substanzen, zunächst hochgiftigen Arsen- und Quecksilberverbindungen und später Formalinlösungen oder Karbolsäure, verhindert.

Die dritte Mumifizierungsform stellt eine Zwischenform zu den beiden bisher genannten dar. Die natürlich-intentionelle Mumifizierung beruht zwar auf den oben beschriebenen natürlichen Prozessen, die zur Erhaltung eines Leichnams führen, diese wurden aber bewusst aus kulturellen oder religiösen Gründen benutzt oder sogar verstärkt. Beispiele dafür sind die Hochlandmumien Südamerikas, die in den hohen Lagen der Anden bestattet bzw. geopfert wurden, da man intuitiv wusste, dass die klimatischen Bedingungen dort zu einer Austrocknung und dadurch zum Erhalt des Körpers führen. Viele Kirchenmumien verdanken sich dem Wissen der Geistlichen um die konservierende Wirkung einer Gruftbestattung. Gerade auf Sizilien finden sich in zahlreichen Kirchen spezielle Räume oder Bereiche, wie zum Beispiel die Colatoi in der Kapuzinergruft in Palermo, in denen die Toten gezielt abgelegt wurden, um sie nach erfolgter Mumifizierung in den Grüften oder Katakomben als Mumie zu bestatten. Dabei wurden die Körper aber in der Regel lediglich oberflächlich behandelt, etwa durch Waschen mit Essig oder Aufbringen von Aromen oder Kräutern. Eine Präparation im Sinne einer Öffnung der Körperhöhle, einer Organentnahme oder des Einfüllens einer Einbalsamierungssubstanz hat hier nicht stattgefunden und daher rechnet man diese Formen zur natürlich-intentionellen Mumifizierungsart.

6 Zwei einbalsamierte Mumien in der Kapuzinergruft von Palermo.

7 Weibliche Kindermumie, Llullaillaco, Nördliches Chile.