Читать книгу Кинокосмос. Псовые в мифах и легендах народов мира. Популярная энциклопедия - Анатолий Терехов - Страница 10

Герои от А до Я

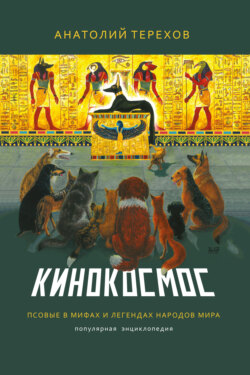

Аралезы

Оглавление(«Беспрестанно лижущие»).

В армянской мифологии небесные священные собаки, зализывающие раны павшим воинам и оживляющие их.

Время неумолимо стирает из людской памяти события прошлого. Всё меньше остаётся носителей древних верований, обрядов и мифов. Всё труднее составить из уцелевших осколков правдивую картину ушедших эпох. Вот и о наших героях осталось очень мало надёжных сведений, поэтому о многом приходится только догадываться и строить предположения.

…Давным-давно, в незапамятные времена, великой Ассирией правила царица Семирамида. Это была красивая, умная и страстная женщина. К тому же воинственная и жестокая – она вела частые войны с соседями. Как-то раз царица прослышала о необыкновенной красоте и редком мужестве царя Армении Ара Прекрасного, и в её сердце вспыхнула к нему горячая любовь. Пламя этой любви с каждым днём разгоралось всё сильнее и сильнее, и однажды не выдержала гордая ассириянка – отправила в Армению посольство. Она просила Ара Прекрасного прибыть в Ниневию и стать её супругом, а заодно и повелителем всей Ассирии. Или же, удовлетворив её страсть, с миром и богатыми дарами вернуться на родину. Однако благочестивый царь отверг её просьбу. И тогда взбешённая Семирамида во главе огромного войска выступила против армян. Но даже оскорбительный отказ Ара Прекрасного не погасил в её груди огонь сладострастия, и она накануне решающей битвы горячо молила богов, чтобы они сохранили жизнь её возлюбленному, а своим военачальникам строго-настрого приказала не убивать армянского царя, но во что бы то ни стало захватить его живым.

Увы, боги не вняли мольбам царицы. Когда сражение затихло, Семирамида узнала, что Ара Прекрасный погиб, а его тело с поля боя унесли армянские воины. В ярости и отчаянии она велела отрубить своему военачальнику голову.

После битвы армянские витязи сняли с убитого царя оружие и доспехи и уложили его на вершине высокого холма. Над мёртвым Ара Прекрасным, чьё тело было обезображено глубокими ранами, в небесной выси проплывали окрашенные закатным солнцем облака, а внизу, у подножия холма, в скорбном молчании застыли воины.

Наступила ночь. Её тишину нарушали только голоса цикад да безумный хохот шакалов. Тревожно тянулось время. Вдруг над холмом промелькнули быстрые тени. Это с ночного неба бесшумно слетели священные собаки-аралезы. Окружив Ара Прекрасного, они принялись его тщательно вылизывать. Неутомимо работают красные языки волшебных собак. Лижут, лижут аралезы грудь армянского царя. Омытые целебной слюной, исчезают кровоподтёки и одна за другой закрываются глубокие раны – остаются лишь едва заметные шрамы. И вот послышались первые удары сердца. Не ослабляют своих усилий священные собаки – всё громче и увереннее стучит сердце бесстрашного героя. Наконец приподнялась от первого вздоха его грудь, на смуглых щеках проступил слабый румянец и порозовели губы. Вечный сон смерти уступил место сну жизни. Долго будет длиться этот целительный сон – до тех пор, пока к воскрешённому царю не вернутся прежние силы.

А сердобольные аралезы, убедившись, что жизни Ара Прекрасного больше ничто не угрожает, тихо взмыли в небо. В ту ночь им пришлось ещё много и напряжённо трудиться, ведь вся долина была усеяна телами убитых.

Говорят, первым эту удивительную историю поведал сирийский писатель Мар Абас Катина[33], живший в конце III – начале IV вв. Однако его труды до нас не дошли. Зато с ними были хорошо знакомы другие средневековые авторы, например, Мовсес Хоренаци. Этот армянский христианский просветитель V в. в своей «Истории Армении» тоже рассказал о страстной любви Шамирам к Ара Гехецику. Правда, Мовсес, в отличие от своего сирийского предшественника, ни разу не употребил слово «аралезы». По его мнению, армянскому царю зализывали раны некие боги. И автора можно понять: зачем лишний раз напоминать про языческих богов, с которыми молодая армянская церковь[34] вела непримиримую войну. А на войне, как известно, все средства хороши. В том числе – искажение языческих преданий и осмеяние прежних кумиров. Вот почему легенду о Семирамиде и Ара Прекрасном Мовсес Хоренаци изложил совсем по-другому – в разоблачительно-критическом ключе. По его версии, тело погибшего армянского царя в конце концов разложилось и было предано земле, а коварная Шамирам, чтобы успокоить взбунтовавшихся армян, распустила ложные слухи о его чудесном воскрешении. Впрочем, предоставим слово автору.

«После победы царица отправляет на место сражения расхитителей трупов искать между телами падших (своего) многожеланного любимца. Находят Арая мёртвым между (падшими) храбрецами. Царица приказывает положить его в горнице дворца.

И когда армянские войска снова восстали войною против царицы Шамирам на отмщение за смерть Арая, она сказала: «Я приказала моим богам лизать раны, и он оживёт». В то же время она, обуянная безумною страстью, надеялась оживить его чарами своего волшебства. Но когда труп его разложился, она приказала бросить его в глубокий ров и засыпать; и об одном из своих любимцев, втайне облечённом в пышную одежду, распустила такую молву: «Боги, облизав Арая, оживили его и тем исполнили наше страстное желание. Посему отныне они, как угождающие нам, исполняющие нашу волю и доставляющие усладу, достойны большего от нас поклонения и прославления». Она воздвигла во имя (этих) богов какое-то новое изображение и торжественно чествовала (его) жертвами, желая показать всем, что сила этих богов возвратила Арая к жизни. Таким образом, Шамирам, пустивши в ход эту молву по земле армянской и убедив (в том) всех, положила конец войне»[35].

Активно разоблачал языческие предрассудки и писатель V в. Фавстос Бузанд. В своём сочинении (тоже «История Армении»)[36], в главе под красноречивым заголовком «О нелепом понятии, существовавшем у родственников Мушега и у других людей» он пишет о трагической судьбе Мушега Мамиконяна – спарапета царя Вараздата.

Этот талантливый и храбрый полководец по навету врагов был убит на царском пиру – по условленному знаку царя ему отрезали голову. «И когда тело спарапета Мушега понесли в его дом, к его семье, то родственники его не верили его смерти, хотя и видели голову, отрезанную от туловища. Они говорили: «Он бесчисленное множество раз бывал в боях и ни одной раны не получил, ни одна стрела не попадала в него, и никаким другим оружием он не был ранен». Другие же надеялись, что он воскреснет, и потому приставили голову к туловищу, пришили и поместили на кровле одной башни. Они говорили: «Так как (Мушег) был муж храбрый, то арлезы[37] сойдут и воскресят его». Поставили стражу и ждали его воскресения, пока, наконец, разложился труп его. После того снесли его с той башни, оплакали и погребли, как надлежало».

А вот другой христианский богослов, Езник Кохбаци, живший всё в том же V в., сражался с нелепыми выдумками о небесных псах с помощью безжалостной логики. В своей «Книге опровержений» он утверждал, что аралез не мог произойти от собаки, «ибо от плоти не может возникнуть бесплотное, как и от незримого – нечто во плоти. Не могло произойти от собаки существо, называемое аралез, обладающее якобы неведомой силой и оживляющее павших на войне, зализывая им раны». Но упрямых язычников, которые «всё же спорят и настаивают на своём», переубедить было не так-то просто. И Езник в пылу полемики язвительно вопрошает: «Неужели и об аралезах кто-либо может сказать, что действительно видел его? И если в прежние времена аралезы зализывали раны и оживляли, почему же теперь они не зализывают и не оживляют? Разве не те же теперь войны и не так же падают раненые?»[38].

Церковники прилагали все усилия, чтобы в глазах народа посрамить прежних богов, показать, что аралезы никого не оживляют, а вера в них поддерживается мистификациями вроде той, которую проделала царица Шамирам. Однако простой люд не спешил расставаться с верой предков. Многие армяне соблюдали христианские предписания формально и, несмотря на запреты и гонения, продолжали верить в старых богов. Особенно сильным был культ аралезов. И тому есть убедительные свидетельства.

В богатом событиями V веке собор Армянской церкви принял постановление, запрещавшее под страхом смерти привлекать к участию в погребальных обрядах актёров-гусанов. Их ещё называли дзайнарку-гусаны, что в переводе с древнеармянского значит «вопящие» или «голосящие» гусаны. Они во время похорон разыгрывали сценки из жизни усопшего, воспевали его заслуги, утешали родных и близких покойника. Непременным атрибутом этих ритуальных лицедеев, являвшихся духовными наследниками языческих жрецов, были маски аралезов. «Надо полагать, что изображения аралезов выносились на всякие похороны, а не только в тех случаях, когда были основания ожидать вмешательства богов, т. е. когда умирал воин-герой»[39]. Со временем «собачья голова – маска бога аралеза, во-первых, перешла с руки дзайнарку-гусана на кончик палки. Затем эта палка превратилась в псоглавую змею, которая оставалась в руках актёра древне армянского театра до XVIII века. Во-вторых, собачья маска оставалась на голове у актёра, который выступал в качестве псоглавца. Так было и в XI, XIII, XV и в XVII веках»[40]. Наглядным доказательством вышесказанного могут служить миниатюры средневековых армянских рукописей, хранящиеся в Матенадаране (Ереван). На них изображены яркие, многоцветные фигурки актёров-гусанов и их театральные атрибуты, в том числе и бутафорские головы собак.

Историк конца IX – начала X вв. Товма Арцруни сообщает, что Ара Прекрасный был воскрешён аралезами на вершине холма у селения Лезуо. Указанное селение располагалось недалеко от города Ван и существовало ещё в начале XX столетия.

К материальным свидетельствам культа аралезов армянский учёный Г. Гоян причисляет и загадочные бронзовые скульптурки, найденные во многих местах Кавказа. Они являются памятниками прикладного искусства Кобанской археологической культуры, которая процветала в кавказском регионе в эпоху бронзы и железа (XIII–III вв. до н. э.). Каждая статуэтка, а их к настоящему времени найдено 57 штук[41], представляет собой стоящую на округлом пьедестале грубо слепленную фигурку мужчины с обнажёнными гениталиями и приподнятыми руками. В правой руке он держит некий продолговатый предмет. Все фигурки похожи друг на друга и различаются лишь формой головного убора. Одну из таких фигурок можно увидеть в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве. Ещё шесть подобных изображений спрятаны в запасниках Государственного исторического музея и взору посетителей, к сожалению, недоступны.

В монографии «2000 лет армянского театра» Г. Гоян предлагает оригинальную, хотя и не бесспорную, трактовку этих таинственных фигурок. На его взгляд, статуэтки изображают жреца, исполняющего древний языческий обряд. На правую руку священнослужителя надета маска в виде собачьей головы. Это символ аралезов – священных небесных существ, оберегающих и возвращающих к жизни богов и людей. Популярная легенда об Ара и Шамирам является отголоском распространённого на Востоке культа умирающего и воскресающего божества, в судьбе которого, по представлениям древних армян, принимали деятельное участие аралезы. В том же духе Г. Гоян трактует и рельеф на серебряном сосуде, известном как чаша царя Паткора III. По его мнению, на чаше изображена сцена из древне армянской трагедии, в которой наряду с обычными персонажами показаны и аралезы, представленные в виде двух собак.

Культ аралезов отразился и в творчестве других народов Кавказа. Например, в кабардинском нартском эпосе есть такой любопытный эпизод.

Один из его героев по имени Шужей, будучи ещё совсем ребёнком, оседлал коня и отправился на поиски пропавшего отца. В пути он встретил двух собак. Это были самиры – волшебные крылатые псы. Они были чем-то взволнованы; от тяжёлого, хриплого дыхания их бока ходили ходуном, с огненных языков клочьями падала пена. Шужей достал из сумки с дорожными припасами кусок варёной телятины и бросил псам. Однако те даже не посмотрели на угощение и, проскочив мимо, нырнули в лесную чащу. Юный всадник подумал: «Эти собаки, наверно, нуждаются в помощи. Мать наказывала: «Не оставляй тех, кто попросит тебя помочь им». Надо исполнить наказ матери, нельзя мне осрамить имя моего отца!»[42]. Шужей стегнул своего серого, и тот поскакал за самирами. И вот впереди показался невысокий холм. На нём лежал раненый витязь, кровь ручьями струилась из его многочисленных ран. Шужей быстро спешился и спросил: «Чем я могу тебе помочь, славный воин?» Раненый, превозмогая боль, ответил: «Раздень меня, мальчик, и приложи к моим ранам траву, которую держат в зубах собаки». Шужей так и сделал, и вскоре целебное зелье, смоченное живительной слюной самиров, залечило все раны и вернуло витязю прежнюю силу. Он вскочил на гнедого коня и сказал: «Поедем вместе, юный наездник! Я вижу из тебя получится настоящий мужчина, как из твоего коня получился настоящий скакун». И оба всадника отправились в путь. Впереди их ждали многочисленные и опасные приключения…

Однако вернёмся в Армению. Много загадок оставили нам аралезы. Не утихают споры по поводу их внешнего облика. На кого они были похожи: на крылатых собак? на кинокефалов? а может, на собак с человеческими головами? Увы, молчат старинные рукописи, молчит народная память…

Не менее загадочно и само появление небесных собак в армянской культуре.

Одни видят истоки их культа в верованиях народов Месопотамии, которые с незапамятных времён знали о целебной силе собачьего языка (не зря же шумерскую Гулу, богиню врачевания, всегда сопровождала собака, и её символом являлась собачья голова, а богиня-целительница Нинкаррак из соседнего Аккада нередко изображалась в виде собаки, см.: Священные псовые). Другие усматривают корни аралезов в древней религии персов (см.: Введение). Третьи – в культуре хеттов, хурритов или ассирийцев (так что, возможно, Мовсес Хоренаци и не лукавил, когда писал про неких ассирийских богов, которые, «облизав Арая, оживили его»). А четвёртые, и таких большинство, считают, что о лечебных свойствах псов знали все народы во все времена. Об этом, в частности, свидетельствуют мифы и предания Юго-Восточной Азии. Там одна собака зализала незаживающую кровоточащую рану на ноге дочери первой на земле человеческой пары (народность пайван), другая собака излечила принцессу от проказы (кетангалан), а священный белый пёс (или шакал) избавил королеву народности насу от слепоты.

Приведённые выше примеры симбиоза божества-врачевателя и собаки – не единственные. Скажем, в античном мире священным животным Асклепия-Эскулапа тоже была собака, а в Древнем Китае, как мы знаем, монаха-лекаря Вэй Шанцзюня повсюду сопровождал его верный пёс Чёрный дракон. И в таком соседстве нет ничего удивительного: люди давно уже подметили благотворное воздействие собаки на здоровье человека и, в частности, её слюны (недаром молвится в русской пословице: «У кошки во рту сто болезней, а у собаки – сто рецептов»). В том же Древнем Китае, например, держали специальных «лечебных» собак, которые зализывали воинам раны. В Англии, на берегу реки Северн, в лазарете при храме Ноденса, обученные собаки своими языками тоже заживляли раны и язвы больным и раненым[43]. Да и само слово «лазарет», как известно, произошло от имени нищего Лазаря, чьи струпья старательно зализывали псы – бесплатные и безотказные лекари (Евангелие от Луки, XVI, 20-21). И в наши дни можно встретить немало сообщений о том, что собаки могут лечить различные кожные заболевания, в том числе и грибковые, а также зализывать язвы, раны, царапины и ушибы.

В чём же сила собачьей слюны?

Секрет хвостатых лекарей удалось раскрыть только в XX веке. Английский микробиолог лауреат Нобелевской премии Александр Флеминг (1881 – 1955 гг.) в слюне, слезах и крови собак обнаружил неизвестное ранее вещество – лизоцим, которое, как выяснилось, обладает сильными антисептическими и ранозаживляющими свойствами.

Так учёные подтвердили то, что давным-давно было известно нашим далёким пращурам и что гений армянского народа явил миру в образе летающих собакоподобных божеств-целителей, имя которым – аралезы.

33

Исследования…

34

Армения первой в мире приняла христианство в качестве государственной религии.

35

История Армении…

36

Фавстос…

37

Так в тексте.

38

Езник…

39

Гоян…

40

Гоян…

41

Брилева…

42

Нарты… С. 202.

43

Каррен… С. 121.