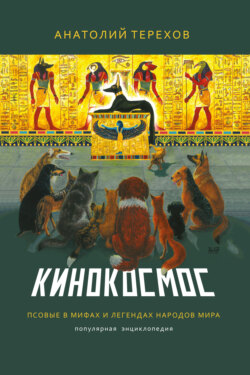

Читать книгу Кинокосмос. Псовые в мифах и легендах народов мира. Популярная энциклопедия - Анатолий Терехов - Страница 23

Герои от А до Я

Волк

Оглавление«1. Если волк первым бросит взгляд на кого-нибудь, то сделает его невменяемым и бессловесным на несколько часов.

2. По своей природе он враждебен овцам, и, охотясь на них, он обычно уводит их, погоняя своим хвостом, и они следуют за ним машинально.

3. Когда он обжирается, его язык распухает и перегораживает глотку.

4. Он настолько враждебен овцам, что часто, когда струна из его [сухожилия] имеется на лире, остальные струны из овец не звучат и, [когда] по ним ударяют, не звенят. То же самое верно и в отношении барабанов, [сделанных из кожи овцы и волка]. ‹…›

8. Если два волка вместе охотятся на овцу и рвут её на части зубами, то делят поровну.

9. Если волк болен, он ест землю. ‹…›

11. У волка нет позвоночника, но [только] одна кость, как у льва и у гиены. Поэтому все они движутся по прямой.

12. Не боится волка тот, кто носит его зуб, а лошадь, несущая [след или знак волчьего зуба], становится очень быстрой.

13. Волк боится скилла (морского лука) так же, как лев [боится] дуба, а барс [боится] кустов кизила. ‹…›

15. Волк ест железо и камни. Он, однако, прячется во время восхода созвездия Пса до тех пор, пока воздух не остынет»

(Тимофей из Газы. О животных).[70]

Волк… И перед мысленным взором встаёт сумеречный лес, между деревьями которого то здесь, то там вспыхивают зловещие огоньки вышедших на охоту ночных разбойников… Или чудится залитая лунным светом заснеженная степь, по которой бесшумно скользят ужасные серые тени… А может быть, слышится леденящий душу вой – жуткий и тоскливый…

Волк – самый опасный и страшный зверь Евразии и Северной Америки. И самый противоречивый. Воин и первобытный охотник видели в нём объект восхищения и образец для подражания, а земледелец и скотовод – вора и кровожадного убийцу. Эти столь разные грани восприятия серого хищника нашли своё отражение в мифах и фольклоре народов мира.

Начнём с положительных черт нашего героя.

Первобытный человек среди множества животных особо выделял волка – сильного, смелого и неутомимого охотника, к тому же умного и осторожного. Этот зверь привлекал к себе внимание ещё одним важным качеством – умением жить в кругу себе подобных. Наблюдательный дикарь давно подметил, что в волчьей стае царит строгая иерархия и дисциплина, коллективная забота о потомстве и взаимопомощь. Удивляло и умение этих животных общаться друг с другом: взглядом, звуком, а также движением и положением головы, ушей и хвоста. Поражали и приёмы охоты, когда, скажем, волки гнали обречённого зверя на спрятавшихся в засаде своих сородичей. Североамериканские индейцы полагали, что на земле нет охотников, равных волку. Только волк способен видеть затылком, слышать шорох плывущих облаков и бежать целые сутки, не останавливаясь даже для того, чтобы поесть.

«Волкам приписывались сверхъестественная сила и ловкость, ум и смекалка, необыкновенная сила зрения, отвращающая от них враждебные действия людей, способность провидеть и узнавать события, происходящие за двенадцатью горами – расстояние, которое будто бы они в состоянии пробежать за одну ночь. Вместе с тем, по верованиям сванов, волки обладали магическими свойствами, направленными на благо человека, вообще всем своим существом они помогали и покровительствовали людям: амулет из волчьего зуба отгонял злых духов и дурной глаз, а вкушение мяса, жира, «причащение» напитком, приготовленным из отвара волчьего мяса и костей, спасали людей от различных болезней»[71].

Но особое восхищение вызывала отчаянная храбрость волка, когда он самоотверженно сражался до последнего вздоха и умирал молча, не проронив ни звука. Этот зверь (уже в мифологической ипостаси) мог напасть даже на тигра, пантеру или льва. Свидетельством тому являются изображения на предметах скифо-сибирского декоративно-прикладного искусства. На них волк вооружён острым рогом и терзает врага вместе с грифом или орлиным грифоном.

Все вышеперечисленные свойства волка вызывали у древнего охотника острое желание ему подражать, быть таким, как он. С этой целью по законам симпатической магии люди ели сердце и мясо волка и носили амулеты, изготовленные из частей его тела: шкуры, хвоста, зубов, когтей, высушенных половых органов. Скажем, воины североамериканских хидатса носили шкуры, снятые со спины волка. Для этого они продевали голову через отверстие, вырезанное посредине шкуры, и набрасывали её на плечи таким образом, что волчий хвост свисал у них за плечами, а волчий скальп покрывал грудь.

В свете вышеизложенного становится понятным, почему образ волка был тесно связан с культом вождя племени и предводителя боевой дружины. Эту связь подтверждают, в частности, хеттские письменные памятники XVII в. до н. э. (см.: Воины, Священные псовые). «Представление о волке как символе вождя боевой дружины было общеевразийским. Оно засвидетельствовано у монголов и тюрков, возводивших свой род к волчице тотему. Знамёна тюркских каганов были увенчаны золотой волчьей головой, а их телохранители назывались «волками»; сходная символика известна и по отношению к «волкоглавому» древнему грузинскому царю Вахтангу I (V в. н. э.)»[72].

О популярности волка и тесной связи его образа с атрибутами войны свидетельствуют древние германские имена: Вольф, Вульф («волк»), Адольф («благородный волк»), Арнульф («орёл+волк»), Баду (французское имя от древнегерманского Badwulf: «битва+волк»), Бардольф («секира+волк»), Вольфганг («волчий ход»), Ландольф («страна волков»), Рандольф («щит+волк»), Рудольф («слава или совет+волк»)[73]. Волк также «звучит» в английском имени Вулфстан («волчий камень»), болгарском Вукан, германском Беовульф («пчелиный волк»), грузинском Мгелиа, древнеиндийском Врикодара («волчье брюхо» – прозвище героя «Махабхараты» Бхимы, см.: Восхождение). Много «волчьих» имён и у североамериканских индейцев рода кагвантанов (племя тлинкитов), чьим тотемом является волк.

Волк или волчица являются также тотемами и первопредками ряда народов Северо-Западной и Центральной Евразии (см.: Тотемы; Родоначальники и родители).

Доводилось волку бывать и богом войны, правда, прямых свидетельств этому нет – есть только косвенные. К числу последних можно отнести вооружённого до зубов древнеегипетского волкобога Упуата, наличие священных волков в свите богов войны (Марса, Одина и др.) и почитание волка воинственными горцами Кавказа (см.: Гери и Фреки; Воины; Священные псовые).

А вот в роли демиурга и культурного героя, в том числе Прометея, волк выступал нечасто, потому что мирным занятиям предпочитал войну и охоту. (Об одном таком благодетельном поступке волка сообщает девятая руна «Калевалы»: однажды этот зверь вместе с медведем на своих лапах вынес из болотной топи первую железную руду, дав тем самым толчок развитию кузнечного ремесла. О других заслугах волка на поприще творца и учителя можно прочесть в статье Демиурги и культурные герои.)

Есть в биографии мифологического волка страница, которая ставит учёных в тупик. Речь вот о чём. Вполне понятна его связь с миром подземным, потусторонним: волку как представителю семейства псовых быть зверем хтоническим просто на роду написано. Он, как известно, бывал не только посредником между миром живых и миром мёртвых, не только проводником душ умерших, но и владыкой загробного царства (см.: Псовые в потустороннем мире). Вместе с тем этот хищник был связан и с миром небесным, в частности, с дневным светилом. Эта связь прослеживается у многих народов. У древних греков, например, бог Солнца Аполлон в архаический период был волком, в образе волка персонифицировалось и осетинское солнечное божество Уастырджи, волк являлся одним из символов Солнца и у скифо-сарматов. Этот позитивный аспект солнечно-волчьих отношений как раз и является загадочным: ну что может быть общего у хтонического, «подземного» зверя с небесным божеством? Зато другой аспект – негативный – никаких вопросов не вызывает, он доступно и понятно объясняет природу затмений: кровожадные небесные волки постоянно пытаются проглотить Солнце и Луну, и время от времени им это удаётся (см.: Псовые на небе; Манагарм; Скёль и Хати; Фенрир).

Волк для нас припас ещё одну головоломку: этот закоренелый плотоядный хищник каким-то таинственным способом связан с миром растений – у земледельцев Европы он выступает символом плодородия, достатка и урожая (см.: Хлебный волк).

Удивляет учёных и такой «волчий» парадокс: в сознании наших предков образ волка как идеального воина и охотника мирно уживался с образом преступника-изгоя. Один из законов древних хеттов – тех самых хеттов, которые гордо именовали себя «родом волков», – гласит, что «если человек со своими помощниками совершит насильственный увод женщины, и при этом два или три человека будут убиты, то этот человек стал волком», т. е. злодеем[74]. Так же поступали германцы, кельты и некоторые другие народы: они объявляли преступников волками и предавали их изгнанию. Возможно, люди и здесь брали пример с волков: эти звери, как известно, своих патологически агрессивных сородичей изгоняют из стаи.

Вместе с тем волк сказочный, волшебный, часто предстаёт мудрым, всезнающим зверем. Он даёт дельные советы главному герою (обычно – Ивану-царевичу) и способен найти выход из любого, самого отчаянного положения. Не зря же на Украине его называют вищуном, от слов «вещать, ведать», а само слово «волк» близко по звучанию слову «волхв».

Пора, однако, сказать несколько слов о внешнем облике нашего героя. В отличие от волка реального – серого, рыжего, белого или чёрного, волк мифологический может иметь самый необычный окрас: синий, красный (волки мтиулов и гудамакарцев), зелёный (виннебаго) и даже… железный (см.: Железный волк). А размеров способен достигать таких, что реальный матёрый волчище, длина которого (без хвоста) составляет 160 см, высота в плечах – 100 см, а вес – 90 кг, рядом с Фенриром или, скажем, Манагармом покажется жалким заморышем-щенком.

На одном из таких волков-гигантов ездила великанша Хюррокин. Её как-то пригласили боги-асы, чтобы она столкнула в море погребальную ладью, предназначенную для сожжения убитого Бальдра – самого красивого и доброго аса (см.: Фенрир). «Когда она приехала – верхом на волке, а поводьями ей служили змеи – и соскочила наземь, Один позвал четырёх берсерков подержать её коня, но те не могли его удержать, пока не свалили»[75]. Вот такой был «конь»! Кстати, на волках любили ездить многие мифопоэтические персонажи: Егорий Храбрый, Баба-Яга, Иванушка-царевич, грузинская ведьма кудиани, всевозможные тролли и колдуны.

Способны мифологические волки и на рыцарские поступки: Мальзевильский волк, например, спас от жестокого преступника-изгоя невинную и совсем ещё юную деву, ирландский Чёрный волк отплатил добром за добро крестьянину, а безымянный волк взял под свою защиту сбежавшую из плена молодую индианку (см.: Спасители). Благородством отмечены и поступки древнеегипетского Упуата, а также японского оками.

А вот какая трогательная история произошла на северо-восточном побережье Азии, у самой кромки Северного Ледовитого океана.

В тундре с оленьим стадом кочевали муж и жена. Детей у них не было, и это их сильно печалило. Как-то весной кочевник заметил волчицу – она спустилась с горы и побежала по ущелью. «Наверно, у неё наверху нора, и там кто-нибудь есть», – подумал оленевод и быстро взобрался на гору. После недолгих поисков он нашёл среди камней волчье логово, а в нём – четырёх маленьких волчат. Человек схватил одного из них, спустился вниз и затаился в укромном месте.

К вечеру показалась волчица. Она поднялась к своей норе, но вскоре стала спускаться вниз, принюхиваясь и тревожно посматривая по сторонам. Она шла по следу оленевода и подошла к нему. «Человек взял в руки волчонка и сказал волчице:

– Вот я держу твоего детёныша, потому что не имею своих детей. Я взял его не для того, чтобы сделать ему плохо, а чтобы воспитать его хорошо и сделать своим помощником.

Волчица слушала человека.

Человек сказал:

– У тебя ведь четыре детёныша, а у меня ни одного нет. Вот пусть и у меня будет воспитанник. Не убью я его, ничего плохого не сделаю ему.

Когда человек закончил говорить, волчица прижалась к земле мордой и завыла, глядя в сторону горы. Вдруг на её зов с горы большой волк спустился и к ней подбежал. Оказывается, это муж волчицы, отец этих волчат. Волк и волчица легли на живот, прикасаясь друг к другу мордами. Так недолго полежали. Затем поднялись в гору, к своему логовищу побежали.

Человек с волчонком в руках вернулся в своё жилище. Войдя, сказал жене:

– Вот принёс я детёныша волчицы. Будем воспитывать его вместе с тобой.

Жена очень обрадовалась. Теперь у неё есть приёмыш. Стали волчонка воспитывать и учить охотничьему ремеслу. Волчонок быстро рос.

Когда человек ходил охотиться на оленей, всякий раз брал с собою волчонка. Вместе с человеком волчонок добывал оленей, а когда вырос, стал один ходить на охоту и никогда домой без добычи не возвращался. Так вот всю жизнь помощником для своих воспитателей этот волк был, а когда они состарились и умерли, ушёл в горы к своим братьям»[76].

Не чурались волки и искусства. Об этом поведал один литовский крестьянин.

«Когда было крепостное право, из моей родной деревни Плюкай ходили на барщину в поместье Нуолишкяй к пану Жулису. Шёл раз ввечеру наш односельчанин. Ужо стемнело. Шёл он из поместья домой. Фамилия его была Шимонелис. Была у него с собой губная гармошка. Шёл он – и прямо в волчью яму упал. Свалился он туда – а там волк. Посидел волк, посидел – а потом ну его покусывать. Так он на гармошке стал играть. Пока играет, не трогает его волк, сидит да воет. Только перестанет играть, опять волк щипать его принимается. Делать нечего – вот он и проиграл всю ночь напролёт. От игры даже губы у него распухли. Утром пришли люди проверить яму и нашли там и волка, и Шимонелис а. С того времени прозвали его Дудочкой»[77].

Есть у волков и маленькие слабости. Эти хищники, например, любят полакомиться не только баранами, но и баранцами. «Русские уверяли иностранцев, что на низовьях Волги растёт животное-растение – баранец, оно приносит плод, похожий на ягнёнка; стебель его идёт чрез пупок и возвышается на три пяди; ноги мотаются, рогов нет, передняя часть, как у рака, а задняя, как совершенное мясо. Оно живёт не сходя с места до тех пор, пока имеет вокруг себя пищу. Показывали меховые шапки и уверяли западных европейцев, что эти шапки из меха «баранца»[78].

Как ни странно, но мистические волки могут испытывать и чувство страха. В Китае они боятся птицы чунмин (она похожа на петуха и имеет в каждом глазу по два зрачка), на Урале – живущую под землёй огненноухую земляную кошку, а в Европе – святую Женевьеву, покровительницу Парижа. И ещё волки боятся «морского лука» (см. начало статьи).

Азиатские эскимосы про трусишку волка рассказывают такую байку.

Шёл по косе голодный песец и увидел выброшенную морем тушу моржа. «Ого, сколько еды!» – обрадовался он и принялся есть. К пировавшему песцу подошёл волк и попросил:

– Я тоже поем с тобой, очень голоден.

– Ладно, ешь, – ответил песец. – Еды много, на всех хватит.

И волк с жадностью набросился на моржовую тушу. Когда звери наелись до отвала, песец предложил:

– Давай теперь взберёмся вон на тот холм и хорошенько поспим.

Волк согласился, и звери улеглись на вершине холма. Волк, опьянев от сытной еды, быстро уснул. Как только песец убедился, что волк спит, он тихонько встал, собрал старые моржовые позвонки, нанизал их на волчий хвост и закрепил с помощью обрывка моржовой шкуры. А затем растормошил волка и закричал:

– Вставай, скорее вставай! К нам бегут охотники! Они нас убьют! – И после этого убежал.

Испуганный волк вскочил и спросонья помчался куда глаза глядят. Он услышал, как кто-то с грохотом и шумом за ним гонится. Почувствовав в хвосте боль и тяжесть, он подумал: «Плохи мои дела, враги вот-вот схватят. Уже несколько стрел вогнали в мой хвост». – И помчался ещё быстрее. Но сколько ни бежал, грохот и шум не ослабевали. Волк совсем обессилел. Наконец в изнеможении остановился и прохрипел:

– Нет, больше не могу! Пусть лучше убьют! – И в страхе оглянулся.

И что же?! Никто за ним не гонится, и не слышно никакого грохота, а на его хвосте висит несколько моржовых позвонков. Понял всё волк и от гнева чуть не задохнулся:

– Проклятый песишка! Я чуть со страху не умер! Ну только попадись мне в лапы – живым не выпущу!

С тех пор песец старается не показываться волку на глаза, а волк рыщет по тундре, чтобы найти своего обидчика и с ним расквитаться[79].

Несмотря на подобные проявления боязливости, мистические волки по всему свету храбро сражаются с нечистой силой, которая под разными личинами портит людям кровь. В Швеции одну из таких нечистей называют скогсрой.

«…Некоторые охотники, которым случалось заночевать в лесу в какой-нибудь хижине, слышали поднявшийся глухой ночью вой волков и сильный шум. Выглянув в окно, они видели скогсру, бежавшую от стаи преследовавших её волков. Добравшись до строения, скогсра вскакивала в открытое окно и после этого начинала насмехаться над волками, протягивая им то одну, то другую ногу и приговаривая: «Хватай-ка мою ногу! Хватай-ка другую! Хватай-ка обе, если сумеешь!» Одному охотнику сильно не понравилось её присутствие, и он толкнул скогсру в спину так, что она упала среди волков, и произнёс: «Хватайте-ка её всю!» Волки немедленно сожрали скогсру»[80].

Однако, как говорит русская поговорка, таскал волк – потащили и волка. И потащили его однажды прямо в лапы дьявола.

…В средневековом городе Аахене, который при Карле Великом был столицей Священной Римской империи, горожане решили построить собор – большой и красивый. Не жалея денег, они пригласили самых лучших мастеров Европы – и работа закипела. Муниципальный совет избрал из числа горожан толковых управляющих – эшевенов, и они придирчиво следили за ходом работ.

Шли годы. Росли стены красавца-собора. Вместе с ними росли и расходы на его возведение, и вскоре выяснилось, что платить строителям нечем – городская казна пуста. Аахенцы были в отчаянии, и сколько они ни ломали голову, где взять денег, – ничего придумать не могли. И вот в эти трудные времена в городе появился богатый путник. Он въехал на прекрасном гнедом коне в сопровождении чёрного всадника. Приезжий остановился на лучшем постоялом дворе и потребовал самую просторную комнату и самые изысканные блюда. Как и многие путники, незнакомец посетил строительство храма. Он внимательно всё осмотрел, поговорил с мастерами, изучил чертежи и восторженно воскликнул:

– Я уверен: жители Аахена будут гордиться своим собором – он будет самым прекрасным храмом в мире!

Однако ему сказали, что возведение чудо-храма придётся приостановить: у города нет денег.

На следующее утро незнакомец пришёл в ратушу и предложил ошеломлённым эшевенам всю необходимую для завершения строительства сумму. Это были сумасшедшие деньги!

«– Мы никогда не сможем возместить вам эти затраты! – ответили народные избранники, но в их глазах засветилась безумная надежда.

– Речь не идёт о возмещении, – ответил незнакомец ледяным тоном. – Взамен я прошу у вас лишь малость, действительно мелочь: отдайте мне душу первого прихожанина, который войдёт в церковь. Как видите, это пустяк!

Эшевены побледнели от страха – незнакомец был Дьяволом! Всё теперь было понятно: и его гнедой конь, и его загадочный спутник, и его несметные богатства! Пока не поздно, надо было изгнать его из города.

Но увы! Дьявол посеял смуту в сердцах обитателей, и большинство из них решилось согласиться на сделку: в конце концов одна душа – это не так много. Каждый постарается, чтобы это была не его душа!

Строительство возобновилось с новым размахом. На это время Дьявол покинул город, и о нём даже забыли…

Или скорее сделали вид, что забыли, ибо, когда наступил долгожданный день освящения церкви, ни один верующий не захотел переступить её порог! Толпа неподвижно стояла на паперти. «Заключили-то эту сделку эшевены, – шептали люди, – пусть один из них и отдаст свою душу Дьяволу!» На эшевенов смотрели с яростью. Вдруг какой-то человек заставил толпу расступиться: он нёс большой полотняный мешок, откуда слышалось хриплое рычание. Без колебаний он направился к входу. «Безумец! Святой!» – с облегчением крикнули в толпе. Подойдя к порталу церкви, человек слегка приоткрыл ворота, потом, опустив поклажу на землю, протащил её между створами. Сильно ударив ногой по своему мешку, он крикнул: «А вот и для Дьявола!» С паперти только и успели что увидеть лохматый хвост, исчезнувший во мраке нефа. Толпа закричала от радости. Под устремлённым ввысь куполом собора, мелко подрагивая, расхаживал волк, пленник этой каменной чащобы. Так Дьявол заполучил душу своего заклятого врага!»[81].

Впрочем, наш герой и сам был способен воплощать зло, и это воплощение могло принимать самые различные формы.

…Король Мунстера Кахал на зависть остальным королям Ирландии был мужчиной стройным и красивым. Он влюбился в прекрасную деву – сестру короля Ульстера Фергуса. Их чувства были взаимными, и влюблённые решили пожениться. Но Фергус смертельно ненавидел Кахала и замыслил свадьбу сорвать. Вскоре для этого представился удобный случай: сестра Фергуса с верным слугой отправила возлюбленному корзину спелых яблок, и Фергус незаметно подменил их другими – заговорёнными.

Король Кахал очень обрадовался подарку своей избранницы и сразу же принялся есть яблоки. Однако чем больше он их ел, тем больше ему хотелось, ибо на каждом яблоке лежали злые чары. Когда король съел все подаренные плоды, он разослал по всей стране вестников, чтобы те доставили ему побольше яблок. И он всё ел и ел, пока в королевстве не осталось ни одного яблока. Тогда он потребовал, чтобы ему непрерывно подвозили съестное, ибо голод его терзал всё сильнее и сильнее. Вскоре он съел весь скот, зерно и плоды, но всё кричал, что он голоден, и в поисках харчей приказал обыскать все дома, кладовые и амбары. Народ был в отчаянии, люди, лишённые еды, стали умирать от голода.

К счастью, в те чёрные дни по Мунстеру путешествовал один великий поэт и мудрец. Услыхав о страшной беде, постигшей страну, он понял, что король находится во власти злых чар, и немедленно отправился в столицу. Его привели к королю, и он принялся совершать над ним очистительные обряды, произнося магические заклинания и священные песнопения. А на третий день поэт объявил придворным, что в эту ночь, когда взойдёт полная луна, он силою своего волшебства разрушит лежащее на короле страшное заклятье и вернёт ему прежнее здоровье. Взволнованная толпа приближённых собралась перед дверью королевской опочивальни и застыла, объятая страхом и надеждой. И, как только взошла луна, в опочивальне раздался страшный крик, затем распахнулась дверь, и поэт попросил всех войти. Глазам людей предстала невероятная картина: посредине комнаты на полу лежал огромный чёрный волк – он был мёртв. Этот ужасный зверь – ненасытный и прожорливый – обитал в теле короля и был виновником всех его бед. Силой чародейства поэта он был оттуда изгнан и умерщвлён. А избавленный от страшной напасти король мирно спал на своей постели.

На следующий день произошли ещё два важных события. Счастливый король Кахал устроил в честь поэта пир и на том пиру снял со своей шеи золотую гривну и надел её на своего спасителя. А королём Фергусом овладел странный недуг: он ничего не мог взять в рот из всех прекрасных кушаний и вин, которые перед ним ставили. С каждым днём Фергус всё больше и больше чахнул и вскоре умер.

Когда закончился траур по умершему, король Кахал женился на своей возлюбленной, и они жили долго и счастливо[82].

Под стать чёрному волку, принёсшему столько горя жителям ирландского королевства, был и коварный волк, бесчинствовавший в Северной Америке. Речь идёт о Малсуме – злом духе и оборотне племени алгонкинов.

Тут необходимо заметить следующее: на самом деле оборотничество у волков успехом не пользовалось – они превращались в других существ редко и неохотно. (Вот один из немногих примеров: в «Калевале» Куллервойнен оборотил лесных волков в телушек.) Вместе с тем эти звери были самым популярным объектом оборотничества: в них обращалось великое множество всевозможных колдунов, ведьм, чернокнижников и представителей всякой нечистой силы (см.: Оборотни).

Среди мифологических волков встречались и каннибалы. Часть из них представлена в этой книге: Жеводанский зверь, Волк-живоглот, Куцалан, Горлагон (см. также: Убийцы, Псовые на небе). Справедливости ради уточним: иногда волк-людоед выступал орудием возмездия за совершённые человеком злодеяния. Например, он загрыз вора, похитившего деньги из сокровищницы храма Аполлона в Дельфах (см.: Священные псовые).

Индейцы Великих Равнин скири пауни приписывают волку и авторство смерти. По их мнению, на заре бытия Волчья Звезда (Сириус) позавидовала Яркой Звезде (вечерней Венере), которая украшала небосвод руками своего друга Молнии. По приказу Волчьей Звезды Волк украл у Молнии мешок со звёздами. Жадный зверь, думая, что в мешке спрятано съестное, принялся его торопливо развязывать, а когда открыл – тут же свалился замертво. Так на земле появилась смерть. Люди выделали шкуру убитого волка и забрали её себе; с тех пор они называются скири – «волчьи».

Обвиняют волка в алчности и китайцы – они сравнивают его с ненасытным чиновником, который готов обобрать простого человека до нитки. Кроме того, по китайским поверьям, волк является олицетворением разврата.

В «Божественной комедии» путь Данте преграждают три аллегорических зверя: рысь – сладострастие, лев – гордыня и волчица – корыстолюбие.

В христианстве волк – символ зла, пособник или воплощение дьявола. Днём и ночью рыщет он по земле, стараясь похитить бедных, доверчивых «овечек» – души верующих (см.: Введение).

Завершая рассказ про мифологического волка, рискнём дать его обобщённый психологический портрет. Образ этого зверя противоречив и неоднозначен, он соткан из света и тьмы, добра и зла. Волк может быть и доблестным воином – и кровожадным оборотнем, и родоначальником нового племени – и убийцей вне закона, и умыкающим невесту женихом – и кровавым людоедом, и жертвой – и преступником…

«Внутри каждого человека идёт борьба злого волка с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Так говорят индейцы Северной Америки.

А жители Кавказа вайнахи рассказывают такую легенду.

Когда наступит конец света – подует сильный ветер, горы будут разрушены, а люди и звери убиты. В живых останется только волк. Он повернётся навстречу ветру, и ветер сорвёт с него шкуру. И тогда во весь рост встанет освобождённый богатырь. Он увидит лежащую у своих ног волчью шкуру и с удивлением поймёт, что в этом мире он был волком…

70

Цит. по кн.: Тигрица и грифон: Сакральные символы животного мира. М., 2007. – С. 42 – 43.

71

Бардавелидзе… С. 44.

72

Иванов… С. 406.

73

Суперанская…

74

Иванов… С. 402.

75

Младшая Эдда… С. 49.

76

Эскимосские… С. 99 – 100.

77

Литовские… С. 240–241.

78

Забылин… С. 403.

79

Эскимосские… С. 46 – 47.

80

Торн… С. 258.

81

Рагаш… С. 24.

82

Уайльд… С. 155–157.