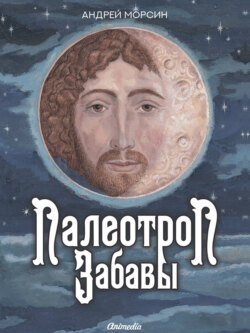

Читать книгу Палеотроп забавы - Андрей Морсин - Страница 6

Часть первая

ПАЛЕОТРОП

Глава четвертая

Краткая история палеотропа

ОглавлениеСицилия погрузилась на дно лазоревого океана атмосферы – частный бизнес-джет взял курс на Каринтию, к австрийской резиденции Атласов.

Из аэропорта Катании в Клагенфурт-ам-Вёртерзе младшего Атласа и его спасителя сопровождали Михаил, молчаливый великан из службы безопасности (от его признательного рукопожатия у Забавы еще ныла ладонь), и секретарь Полина. Русская по матери, девушка носила фамилию прованского отца – д’Оо. «С двумя “о”», – протянул, поясняя, мальчишка, и у него вышло: «О-го!» Именно такое впечатление изящная платиновая блондинка с агатовыми миндалевидными глазами на профессора и произвела. Отвыкший от женского общества, он даже смутился, но волны искреннего тепла, шедшие, как выразилась сама красавица, к le sauveur de notre garçon, прогнали неуютные вибрации.

За бортом потянулась мутная кисея облаков, и Архимед Иванович отвернулся от иллюминатора, ушел затылком в мягкий подголовник кресла.

События последних дней разворачивались стремительно, и сейчас, прослеживая свой путь, намотанный, подобно «магнитной ленте» палеотропа, на земную ось, он невольно возвращался в самое его начало. А именно к тому чуду, о котором обмолвился в машине и с которого начался его долгий путь к тайнам невидимого мира.

Каждое лето Забавы приезжали в поселок Комарово на берегу Финского залива, где у них была дача. Дом довоенной постройки стоял крыльцом к югу, а глухим тылом к северу. Восток и запад смотрели каждый в свое окно, и в ясную погоду луч солнца проходил насквозь.

В то незабываемое утро Архимед проснулся первым. В саду только запели птицы, в сумерках угла, у кроватки-вольера, тихо спали родители. Из-под приоткрытой двери в комнату струился теплый солнечный ручей – трепетные волны касались лба, и он различал их речь. Янтарные доски пола соединяли с ручьем свой блеск, и малыш зачарованно смотрел в живое текучее золото, как вдруг замер, будто громом пораженный: в дрожащем бело-оранжевом мареве, то исчезая, то проявляясь в смутных, клубящихся формах, маршировали крошечные человечки. Они шли один за другим, один меньше другого, и, двигая руками и ногами, казалось, шагали на месте. А может, ему с испуга показалось, что фигурки обозначают шаг и никуда не уходят. Но тотчас Архимеда осенило: видеть незнакомцев у него права нет, и это закон, который людям нарушать нельзя.

О, тогда еще слыхом не слыхали о синдроме внезапной детской смерти, когда здоровых младенцев находили в кроватках бездыханными, да такую ситуацию никто бы всерьез рассматривать и не стал. Но в тот миг все звезды, планеты и луны выстроились над теменем маленького человека в стройную иерархию, определяя ему место в самом низу, и даже оно еще не было заслужено. И кроха стоял, зажмурившись, до онемения сплетя пальчики с прутьями вольера, и молился. Кому и как это делал, он бы сейчас не вспомнил – то были пронзительные наития, посылаемые добрым миром. Когда же отважился разжать веки, солнечный ручей был пуст.

Потрясенный до глубины души, Архимед молчал неделю, но домашние не забили тревогу – он еще не умел говорить. То утро погребла под собой сель рутины, но полученный опыт открыл двери дальше – пониманием, что мир людей не единственный, и пустота, хоть и прозрачна для глаз, многослойна для ума. Восприятие ее как чудесного шкафа с бессчетными полочками и стало семенем, проросшим в известное изобретение.

Эксперименты со «шкафом» начались в родном Ленинграде, когда Забаве исполнилось пять. Он уже знал, что черный день – не белая ночь, и припрятывал излишки радости про запас. Взяв стульчик, ставил в укромном уголке и, взобравшись на сиденье, складывал их в воображаемую шкатулку. Та располагалась на «полочке» повыше, и когда настроение портилось (в саду, в отличие от дома, такое бывало) Архимед вставал на цыпочки и питался припасенным счастьем, не забывая говорить спасибо. Трюк работал безотказно: настроение улучшалось, и вера в невидимое крепла.

Со временем такое общение переросло в нечто большее. Было это уже в школе, когда Забаве начали нравиться девочки. И вышло так, что один объект интереса встал между ним и хулиганами из соседнего квартала. А поскольку плохие парни объединяются в кружок живее юных натуралистов, то «бить грека из ванны» отрядилась целая армия. И хотя сын моряка-балтийца трусом не был, численный перевес играл свою роль.

Как-то раз, загнанный негодяями в заброшенный дом, Архимед едва не поскользнулся на стеклянных шариках бус, раскатанных по полу, и встал в углу, готовясь к неминуемой расправе. На стенах висели пожелтевшие вырезки боксерской хроники, и он впервые пожалел, что пошел в музыкальную школу, а не на секцию бокса. Голоса преследователей звучали все ближе, и, как тогда, в Комарово, он страстно взмолился, зажмурился и совершенно ушел в себя.

Вернувшись со дна своего «я», подросток с удивлением обнаружил, что уже стемнело, а врагов и след простыл. Очевидно, пространство перестаралось, призвав на помощь еще и время. Но и это было не все, потому что с того дня хулиганы стали обходить его стороной, а по району поползли слухи о полтергейсте в заброшенном доме – якобы тот, подобно греческому Гераклу, одним выдохом сбивает с ног любого силача. Экзотическое слово «полтергейст» придавало истории особый колорит.

Предвкушая откровение, Архимед вернулся к недавнему убежищу и выяснил, что в свое время в комнате жил боксер, коммунист и чемпион Ленинградской области. Тренировался он постоянно, отрабатывая хуки, кроссы и апперкоты на груше в углу. А поскольку Забава уже знал, что у пространства есть память, и она накрепко привязана к месту, то все части ребуса встали на места. Удары боксера-коммуниста запечатлелись в ней навечно, а пламенная мольба пионера их вызвала и направила против врага.

Что это за память, объясняли все те же древние греки – еще Платон с Аристотелем говорили о вездесущем пятом элементе, эфирной стихии. Именно она, питая фантазию, позволяла видеть «шкаф» и «полочки». Но победитель школьных олимпиад решил пойти дальше и открыть физическое поле, древним грекам неизвестное.

Учась параллельно в двух школах – физико-математической и музыкальной, последнюю Архимед окончил первой. Выпускному вечеру предшествовал пожар в концертном зале, сгубивший сразу два рояля – новую советскую «Эстонию» и дореволюционный имперский «Мюльбах». Их обгоревшие остовы стали символом сожженного моста – по стопам земляка Сергея Рахманинова Забава не пошел, выбрав науку.

Но музыка, верно шествуя рядом, участвовала во всех опытах несостоявшегося пианиста, все громче заявляя, что сознание – не просто инструмент, а инструмент музыкальный, и звучание присуще не только фортепиано, но вообще всему, включая мысли и поступки. Наглядно, хоть и крайне обобщенно, об этом пел эфиротон, он же терменвокс, производивший мелодию от движений рук в воздухе. И если брать совсем широко, то любой процесс имел лейтмотив и аккомпанемент, и все вокруг было гармониями – уже воплотившимися в материальных формах или клубящимися до поры в эфирных нотах Вселенной.

Родная физика подтверждала: с разной частотой вибрировало и колебалось все в мире, и сильнее всех – сам Забава, отпугивавший подружек постоянными сомнениями и рефлексиями. Порой он терзался из-за какого-нибудь пустяка вроде сказанного не к месту слова, ни сном ни духом не ведая, что такие терзания – обычное состояние души, ответственной за талант, и чем многограннее личность, тем больше терзаний зацепит каждая из граней. Так после нескольких неудачных свиданий, добавивших девичий локон к собранию амулетов, его любимая физика стала просто – его любимой, и студент физмата с головой погрузился в исследования и опыты.

На третьем курсе Архимед вывел теорию, которую назвал Частотной Этикой или просто ЧЭ. Исходя из нее, каждый поступок имел свой четкий диапазон. Были частоты расхлябанности и распущенности, а были – порядочности и полезного дела. Именно они, объединяясь в единую законодательную гармонию, удерживали хороших людей от дурных поступков.

В своем дневнике молодой теоретик писал: «Суть ЧЭ проста: пальцы на клавишах – мы с вами, клавиатура – жизнь, лады – совесть, и мы не можем отступить от аккордов-правил, не нарушив гармонии. Любая ложь слышна, любой уход с лада – потеря музыки. Поступить так, не предав свое истинное звучание, не начав фальшивить, – невозможно!»

Попутно он вычислил частотные характеристики холериков, сангвиников, пессимистов и оптимистов, и даже попытался определить диапазон счастливой женщины, но амплитуда зашкаливала за границы видимой вселенной, да и опытный образец отсутствовал. Но, беря пример с Николы Теслы, ставившего целомудрие условием научных озарений, наш герой не отчаивался и упорно искал формулу таинственного поля, скребя по которому макушкой, как троллейбус рогами по проводам, человек насыщался музыкой сознания.

Поднимаясь по «клавиатуре» и избавляясь от дребезжащей низкой расхлябанности, Забава не заметил, как диалог с миром тоже перешел на более высокий уровень. Допуск к открытиям имел явный нравственно-этический ценз, и самоотверженный, безгрешный Архимед Иванович в какой-то момент сам стал частотным ключом к двери, которую открывал и его сербский кумир. За ней колыхались бескрайние нивы поля, чьи волны несли в бренный мир музыку гармонии.

Формула поля включила в себя нотные знаки, а само оно получило в обозначение греческую букву «пси» – «ψ», символ божественной лиры, творящей плоть мира.

В своем дневнике Забава писал: «Ψ-поле – это мечты, которые еще снизойдут к людям, ψ-поле – это и царства, давным-давно канувшие в Лету. Афина, выходящая из головы Зевса, как и мир, родящийся из головы Творца, – не аллегория, не миф, а реальность. Великий Тесла, говоря о возникновении из эфира первородной материи, подтвердил, что 96 % темной материи и энергии, еще не перешедшие в атомы, – несыгранные ноты вселенской симфонии сотворения!»

Но, самое главное, способность пси-поля вечно хранить информацию говорила, что можно ее оттуда и извлечь, ведь изображение и звук – лишь клочок электромагнитного спектра. Да, задача непростая, но раз мир ее перед тобой ставит, значит, хочет, чтобы ты ее решил, и все для этого сделает.

Окончательно схема палеотропа созрела, когда Забава наткнулся на коробку со школьными записями рок-группыManfred Mann’s Earth Band. Бобина с магнитной пленкой и название ансамбля сложились, в сумме дав ответ, который и так все время был перед глазами: земной ансамбль (уже натуральный) исполнял свои «арии», а кольца магнитосферы все за ним записывали. Запечатлелся и сам гений – с выпученными от изумления глазами и бобиной в руках (потом он неоднократно пересматривал этот момент, умирая со смеху).

А поскольку память человека и планеты устроена идентично, по вращательно-спутниковому принципу, то идея универсального «магнитофона» пришла сама собой – требовалось лишь синхронизироваться с системой разрядом выше. Дело доделали инфосниматели, резонаторы-конверторы и другие несложные изобретения. Теперь хроники всего вибрирующего, а это любая субстанция, считывались и воспроизводились без потери качества.

Арендовав старый хлебный фургон (как и первый компьютер, прототип палеотропа был громоздким), Забава отбыл к заброшенным дворянским усадьбам. Там, восхищаясь пышностью балов и прелестью юных провинциальных княгинь, он стал свидетелем и таких безобразных сцен с крепостными, что чуть не уничтожил свое творение. В результате оно влезло в «москвич», и одной Ленобластью можно было не ограничиваться.

Выездные испытания несли и непредвиденные опасности, так профессор столкнулся с черными копателями, искавшими клады в развалинах. Усмотрев в нем конкурента, они погнули штативы и едва снова не разбили аппаратуру. В другой раз Забаву застали деревенские забулдыги, и пришлось играть осветителя, отставшего от съемочной группы. Его силой заставили «крутить кино», но проявившийся в периметре дружок компании, давно почивший от пьянства, пустил всех врассыпную.

Время шло, палеотроп открывал новые возможности, но в жизни его родителя ничего нового не происходило. Храня верность науке, о создании настоящей семьи Архимед Иванович не заботился и, будучи единственным и поздним ребенком, в конце концов, остался один. Но когда одиночество становилось невыносимым, он не спешил к людям, а расставлял штативы, садился в сторонке и тихо наблюдал за моментами счастья, не замутненными человеческой памятью. Там нарядная мама накрывала на стол, встречая гостей, а папа полол клубнику, сидя на раскладном стульчике, в белом чехле от флотской фуражки на голове. Забава смотрел на них, еще молодых, моложе его сегодняшнего, смотрел и на себя, вьющегося вокруг беззаботным мотыльком, и слезы текли по щекам, застревая в усах и бороде…

– Дамы и господа, наш самолет начинает снижение, – прозвучал в динамиках голос первого пилота. – Просьба сесть в кресла и пристегнуться!

Профессор отвернулся от иллюминатора и, встретившись взглядом с красавицей Полиной, учтиво улыбнулся и защелкнул пряжку ремня.