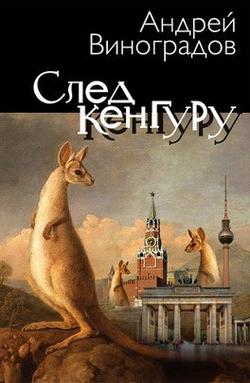

Читать книгу След Кенгуру - Андрей Виноградов - Страница 27

Часть первая

Хандра, наваждения и всякое разное

Истребитель вкуса и кухонный инквизитор

ОглавлениеИстребитель вкуса и кухонный инквизитор. Так, не слишком изысканно, можно сказать невежливо и отнюдь не по родственному определяла Светлана Васильевна гастрономические таланты свекрови и иные ее пристрастия. Инквизиция, вернее всего, поминалась без иносказаний, и имела прямое касательство не только, а может быть и не столько к истреблению доброкачественных продуктов. Подробностями не владею, потому как источник моих познаний один, он известен, а в ту пору Антону было не до того. Наделяя мать мужа такими эпитетами, проще сказать – обзываясь, Светлана Владимировна не смущалась присутствием самой «инквизиторши», то есть говорила ей это в глаза и, учитывая природную кротость мамы Антона, последнее обстоятельство следует безоговорочно занести ей в актив.

– Добро бы только в готовке ни бельмеса не смыслила, так ведь лезет во все со своими дурацкими наставлениями! Брюзжит, брюзжит. Прости господи. Поверишь, сил нет больше терпеть! – в слезах жаловалась Светлана Владимировна мужу. Он же баюкал ее на коленях, хрупкую и беззащитную, и в тысяча сто первый раз уговаривал как-нибудь примириться, раз уж так вышло, что «одним домом с мамой живем». Подмывало, конечно, сменить «примириться» на «потерпеть», так сердцем и чувствовал, но тогда получался совсем иной смысл, вроде гнусность по отношению к старой матери. Оба понимали бессмысленность ссор, и не ссорились. Да, по правде сказать, и наскучило уже ссориться по одному и тому же поводу, ничего нового не придумывалось, так что, образно говоря, ритуал исполняли. Скучный, ничего не меняющий ритуал. Разве сближались больше обычного – несмотря на возраст, сыну тоже частенько доставалось от матери.

Застарелая взаимная неприязнь свекрови с невесткой была, пожалуй, единственной нерешенной и, почти наверняка, неразрешимой проблемой среди прочих домашних, бытовых, от которой Кирсанову старшему не дано было увильнуть. На что бы он ни ссылался. Воображение, находчивость к слову сказать, не входили в число неоспоримых достоинств отца семейства, только хваленая мужская изобретательность, то есть все было предсказуемо. Кому не ясно, о чем речь – короткая иллюстрация в помощь.

Один мой знакомый клещом, из последних сил держится за ветхий, давно опустевший гараж. Машину у него лет пять как сперли, на новую не наскреб, а «стойло» не продает, ну хоть ты тресни! Я его и так уламывал, и этак, он ни в какую, чуть ни слезы на глазах:

– Скажу ей: «Мне в гараж!» А она: «Нет у тебя больше гаража!» И как дальше жить? Чего делать?

Хорошо хоть под склад водки паленой гараж не сдал, иначе бы я точно обиделся, терпеть не могу подделки.

Отцу Антона на привычное «Схожу в гараж» традиционно отвечали – неважно кто, мать или жена – «Ишь, намылился!» (У товарища моего, того, что с гаражом, родня послабее духом, или не такая рисковая.) Можно было, конечно, устраивать внеурочные вызовы в часть, раструбив при полном, заметьте, молчании, что не все ладно в офицерской семье, но Кирсанов слишком дорожил репутацией и карьерой, а «тогда» – не «сейчас», и понятия эти были почти неразрывны. Или только в части, где проходил службу Кирсанов старший, царили такие строгости? Так или иначе, но самый добротный, бронированный «отмаз» отпадал сам собой, больше того – даже в мыслях не допускался. Вот и приходилось ему выслушивать жалобы, упреки терпеть в бесхарактерности (совершенно напрасные, и все это понимали), корчить из себя миротворца – советовать бесполезное, и думать: «Твою мать. Только этого мне сейчас и не достает. Как не достает?! Еще как достает!» Но в общем и целом, в вопросах «кухонных разборок» старший Кирсанов проявлял завидное и последовательное чувство такта, чем не был славен в вопросах иного рода. Вероятнее всего, инстинкт самосохранения давал о себе знать. Впрочем, кто дал мне право отказывать старшему офицеру в здравом смысле?

К чему все это? Ах да. Как же удавалось Антону избегать «дачи признательных показаний», несмотря на всю проявляемую Светланой Васильевной недюжинную настойчивость. Так вот, после навязчивых подсказок свекрови с ее упрощенным видением педагогического инструментария – спасибо что обходилось без призывов «На конюшню его! И розгами пороть! Розгами!» – матери Антона попросту становилось не до расспросов своего чада. Расстроенная не сложившимся разговором с сыном, еще больше вмешательством мужниной матери – «Ну что ж за беда-то такая! Каждой бочке затычка.» – не желая, однако, скандалить, Светлана Васильевна спешно спохватывалась:

– Масло закончилось. Вот те раз!

Антон, бывало, совершенно не опасаясь возвращения к нежелательным темам, какой-никакой опыт уже имелся, набивался матери в попутчики, и они на пару топали в магазин, радуясь, что сбежали из дома, где от эмоций вдруг стало нестерпимо душно, и болтали о всякой ерунде – о природе, погоде и видах на ближайшие выходные. Сколько бы ни наседала свекровь на Светлану Васильевну, та в жизни не взяла в руки ремень, оставаясь в вопросах воспитания детей и взрослых несломленной пацифисткой, то есть совершенно бессильной. Бабуля же, не исключено, по молодости зачитывалась «Очерками бурсы» Помяловского[3] и там, где Николай Герасимович, сам наказанный четыреста раз, или и того больше, задавался вопросом «пересечен он или недосечен?», должна была отвечать злорадно: «Конечно же не…»

Было и еще одно обстоятельство, из-за которого открываться матери Антон решительно не хотел. Светлана Васильевна в то время, когда «состоялся – не состоялся» «мужской разговор» сына с отцом, погрузилась с одержимостью неофита в изучение проблем подростковой психики. Труды отягощенных глубоким знанием мэтров не попадали в орбиту ее внимания, разве что по касательной. Сведениями Светлану Васильевну снабжали популярные журналы и странички отрывных календарей, что по сути было намного опасней науки, так как предлагаемые там советы были понятны и однозначны: взять, смешать, залить и принимать по столовой ложке три раза в день перед едой. Антон переживал, что во всех его путанных мыслях «о новой жизни и всяком таком» мать усмотрит не просто «неудобоваримое» в понимании завуча Ираиды Михайловны, а что-нибудь уже совершенно выходящее даже за эти пределы.

Впрочем, это было бы полбеды. Настоящей катастрофой стала бы неумолимая и беспощадная материнская битва за сына. Тут уж снадобьями, от которых всегда можно попробовать отбояриться, ссылаясь, к примеру, на сонливость во время уроков – был в жизни Антона такой опыт – дело не ограничится. «Операции по спасению» – неважно кого и чего – воодушевляли Светлану Владимировну, становились смыслом ее существования и действовала она с поистине миссионерской одержимостью. На работе именно ей поручали сбор взносов в Общество охраны природы, а по сути принудительный обмен денег на марки, непригодные даже для писем, так как значилось на них «членский взнос» и ни слова про почту. Как мог забыть шестиклассник Антон, что за дивная карусель завертелась два года назад, лишь стоило слуху «А мальчик-то курит!» достичь материнских ушей? Житейское, казалось бы дело, не первоклашка же. Тем не менее, активность Светланы Владимировны, взявшейся «ограждать» сына от дурного влияния (не могла же она поверить, что мотивом курения может стать банальное любопытство, и вознаграждено оно было кашлем до рвоты), едва не закончилась переводом в другую школу. Это за отцов дети не отвечают, а за матерей, что «стучат» родителям на детей-курильщиков, – да, еще как отвечают. Те, кого Антон уважал, стали обидно обзываться «предателем», хотя ни одного имени он маме не выдал, это девчонки, по природе вредины, «сдали» Светлане Владимировне весь список. Слава богу, через две недели одна из доносчиц похвалилась честностью – мало вредности, так еще и дура. Не повезло кому-то, если не переросла. Кстати, и учителя свой автограф оставили на Антоновом горе-горюшке, немало потворствуя жестокому детскому бойкоту. Задело их, видите ли, что скандал с курением малолеток докатился до страниц «Учительской газеты». Правда, обошлось без имен и даже упоминания номера школы, просто «есть такая проблема», но «письмо так и не позвало в дорогу, потому как не было никакого письма». Сноха директрисы служила в газете редактором, это она позаботилась об анонимности школы, и директриса дефилировала по служебным владениям вся напыщенная, словно собственной грудью прикрыла авторитет заведения, что в практическим смысле было вполне возможным. Только на Саньку, соседа и верного друга, не действовали науськивания сверстников и подсказки старших. В ту злополучную зиму – только представьте себе: мороз, темень, и надо идти в класс, где тебя никто не любит. – новая школа лишь чудом не ворвалась в судьбу Антона, была уже определена. Роль чуда на себя взял мамин желчный пузырь – неожиданно воспалившийся и приведший хозяйку на больничную койку. Ну а к выписке уже и «вредная дура» выступила с признанием, и «предатель» был реабилитирован, правда стал «дезертиром», отказывался курить. Словом, все благополучно рассосалось.

В последующие два года, вплоть до погружения в проблематику детской психики, Светлана Васильевна без остатка посвящала себя спасению льва Берберовых, отцовской шевелюры, вдруг взявшейся быстро редеть, и оздоровлению пищи, нещадно эксплуатируя семью как бесплатных подопытных. Впрочем, даже мамины паровые котлеты по-любому были вкуснее бабушкиных сосисок с намертво приваренным к кожуре целлофаном.

Нет, сосиски – неудачный пример, они обладали бесспорным достоинством – их можно было употреблять руками, не заморачиваясь с ножами-вилками, попросту зажать зубами целлофановый «тюбик» и выдавить в рот часть его содержимого. Увлекательнейший, доложу я вам, был процесс! Лишь бы язык не обжечь, целлофан остывал быстрее сосиски. И еще дурацкое послевкусие, будто дождевую накидку пережевал. Вкус дождевых накидок того времени, врать не буду, – не помню, так же как не могу побожиться, что сжевал хотя бы одну, но что-то подсказывает мне: нет, не заблуждаюсь я на сей счет. По крайней мере, пахли эти две одежонки – на сосисках и людях – совсем как близнецы-братья. И черт с ним, что запах и послевкусие – это формально о разном. В реальности – об одном и том же, о детских воспоминаниях.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ.

Яблоко от яблони. В общем, отец Антона также рассудил, что перспективы вовлечь жену в разговор о сыновьих якобы трудности чреваты непредсказуемым продолжением, и принял по-военному мудрое тактическое решение – сохранить при себе невесть откуда взявшиеся Антоновы фантазии и сумбурные, незрелые откровения. И свою матушку озаботился «построить», строго-настрого запретил упоминать при невестке о том, что та подслушала. Припугнул слегка, не вдаваясь в подробности:

– Только хуже будет, дурдомом закончится.

В подробностях нужды не было, бабуля и без того не собиралась сыну перечить и невестку во что-либо посвящать. Во что посвящать-то – вот ведь вопрос?! Не поняла втолком ничего из слов внука. Одно вынесла, резюме, так сказать: «Всыпать бы ему, баламуту, ремня по первое число!» С душком новость.

Себя старший Кирсанов успокоил весомым: «Ничего, дай срок, перерастет!» и домашней перцовой настойкой – идеальный союз.

«Конечно, кому охота числиться отцом «психического»?» – мысленно согласился с отцом Антон, уловив краем уха, прислоненным к двери, большую часть из того, что строгим тоном внушал родитель бабуле, и в частности слово «дурдом». Он и сам, окажись на месте отца, ни за что бы не захотел. «Представить страшно, – думал и ужасался, – ведешь себе сына, как совершенно нормального, за фруктовым мороженным по семь копеек, в бумажном стаканчике, с палочкой, оставляющей в неумелых руках занозы на губах, в языке, а у тебя за спиной:

«Видели, кто пошел? Психический!

И «шу-шу-шу, шу-шу-шу» вдогонку.»

Представлять-то себе Антон все это представлял, и очень даже живо, но картинка была нечеткой, никак не выходило увидеть себя взрослым.

Впрочем, уже самое время вернуться к истокам, к тому, с чего собственно все началось. Нет, упаси Бог, не к прогулке Антона Германовича Кирсанова по главной российской площади, туда еще возвращаться рано, это прошлое еще впереди, в будущем. Я об испытанной вдруг Антоном Кирсановым потребности внести коррективы в текущую жизнь, а по большому счету – начать новую: стать, пусть и ненадолго, примерным учеником и сыном, вернуться за парту к рыжей Агаповой, и не растерять во всех этих подвижках известные мальчуковые доблести, без которых все остальное, кроме Агаповой, потеряло бы смысл. Я со слов Антона Германовича именно так понял задачу. Все остальное – необязательный треп, сопутствующий ущерб, как разбитые окна при игре в снежки. Увы, ожидаемый результат, невзирая на жертвы, мысленные мучения и даже полученную в трамвае травму так и не вырос из одежек наивных желаний.

«Ну я пошел?» – робко отпросились благие намерения, и тотчас же с облегчением были отпущены восвояси.

Что же до мальчуковых доблестей – какой камень. настоящий утес преткновения, – все получилось блестяще: никакого урона, полная неприкосновенность. Возможно, что и новыми доблестями список прирос, я, по правде сказать, так глубоко не вникал. И были у этих основательных достижений – столько нервов, но справился ведь – нешуточные причины. А случилось вот что.

3

Н. Г. Помяловский (1835 – 1863) – русский писатель, прозаик, автор реалистических повестей. «Очерки бурсы» частями печатались в 1862–1863 годах в журналах «Время» и «Современник».