Читать книгу Знамя Победы - Борис Макаров - Страница 11

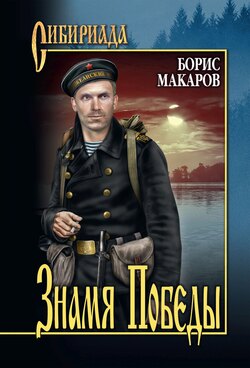

Знамя Победы

Соболья шуба

ОглавлениеВесной 44-го окончил я седьмой класс и сразу же пошел чабанить. Родители мои были колхозниками, автоматически колхозником стал и я.

Отца в армию не призывали, на фронте он не был – работал сторожем на зернотоке. Дело в том, что еще задолго до войны он стал инвалидом. Будучи трактористом, потерял ногу. Так он сам рассказывал, трактор забуксовал на крутом пригорке – машины тогда были слабые и капризные. Отец стал подкладывать под заднее колесо тяжелый сосновый чурбак. В это время трактор неожиданно пополз по грязи назад и подмял отца…

Мама работала там же, на зернотоке. Лопатила, как тогда говорили, сырое зерно вместе с другими женщинами, затаривала его в мешки, грузила эти мешки на телеги, отправляя зерно в райцентр.

Однажды она с молоденькой напарницей – вчерашней школьницей – подняла тяжелый мешок, и у нее, по словам мамы, «что-то оборвалось в правом боку». К врачам мама не обращалась, да и не было у нас в деревне врачей, на здоровье не жаловалась, но, возвращаясь с зернотока, сразу же ложилась и почти всегда отказывалась от ужина. Впрочем, и ужина у нас как такового не было. Пара картошин на троих да ломтик черного остистого хлеба – вот и весь ужин.

Колхозники до войны, в войну и еще многие годы после войны трудились в основном за «палочки» – так называли в народе трудодни, на которые лишь изредка по осени, после уборки урожая, выдавали чуть ли не по пригоршне зерна на трудодень. Жили же, правильнее будет сказать современным языком – выживали – колхозники за счет своего личного хозяйства. Те, кто был помоложе, поздоровее, посноровистее, имели коровенок, козушек, кур, выращивали картошку, овощи. У нас же не было ни коровы, ни козы – некому было заготавливать для них сено, – а пяток кур неслись только летом, потому что их основным питанием, из-за отсутствия другого, были кузнечики да разные козявки, в поиске которых куры часто уходили чуть ли не за версту от дома. Надо сказать, что о воровстве, о котором сегодня говорят стар и млад и которое стало чуть ли не главной темой всех газет, в те голодные годы многие из нас даже не слышали и не имели понятия, что это такое. Куры не терялись, но, как я уже сказал, дохода не давали.

Короче говоря, жили мы хуже, беднее многих других, отнюдь не богатых колхозников-односельчан.

Большую помощь оказывала нам моя бабушка, мама отца Ефросинья Антоновна, для меня просто – баба Фрося. Жила она на другом краю деревни в большом пятистенном доме. Жила одна. Никакие уговоры отца и мамы перебраться к нам на нее не действовали.

– В этот дом я к Роману женой пришла, в этом доме тебя родила, вырастила, в нем и помру, – не раз и не два говорила она отцу, беспокоившемуся за нее. – Хотите, ко мне переселяйтесь, а лучше и не надо. У вас дом хороший. Рядом с током… А отсюда пока на одной ноге до тока допрыгаешь – день пройдет. Да и привычнее мне одной. Хочу – прилягу, хочу – встану – ни у кого не спрос, никто не указ. Живите там, в Марьином (так звали маму) доме. Ее отец, как и мой Роман, мастеровым был, умел топор в руках держать. Буду жить одна. Буду Романа ждать. Вдруг да объявится – вернется, а меня нет – у родного дома ставни заколочены или в нем чужие люди живут… Не простит…

Много, много позже, уже после смерти бабы Фроси, я узнал, откуда ждала она своего Романа – моего дедушку Романа, с которым мне так и не пришлось увидеться… Он был посмертно реабилитирован в 1987 году…

Лето и осень я прочабанил нормально. Мой старший чабан Корней Федорович Бутузов – семидесятипятилетний старик – оказался человеком добрым и спокойным. Несмотря на возраст, он старался поровну разделять наши чабанские обязанности – пас овец, ремонтировал загоны, готовил еду.

– Ты, Мишка, поперед батьки в пекло не лезь, – добродушно ворчал Корней Федорович, если я пытался поднять тяжелую жердь или волочил от ключа, находящегося под пригорком, на котором располагалась наша стоянка, полное ведро воды. – Надорвешься – будешь всю жизнь кряхтеть да охать, как я, когда на коня сажусь.

Дедушка Корней научил меня доить нескольких самых послушных овец. Мы делали из их молока что-то вроде сыра или брынзы, пили его в любое время дня и, несмотря почти на полное отсутствие хлеба, не голодали. Доброй добавкой к нашему столу являлись клубни алых саранок, мангир, болотный лук и даже караси. Карасей я ловил рано утром или поздно вечером в маленьком круглом озерке. Озерко находилось тоже у подножия нашего холма и подпитывалось ключом. В озерке мы поили наших овец.

Иногда Корней Федорович или я выбирались в деревню и увозили подарки моему отцу, маме, бабушке Фросе и его жене – Дарье Васильевне – бабушке Даше. Подарками были все те же сыр, брынза, клубни саранок, мангир, болотный лук и караси.

– Ты своих-то предупреди, чтобы о наших гостинцах, о сыре нашем, помалкивали. Я Дарье уже давно пригрозил: сболтнешь – в тюрьму вместе пойдем! – сразу же наказал мне Корней Федорович. – Узнает начальство, возьмут да в краже колхозного имущества обвинят. И пойдем мы с тобой – мал да стар – куда Макар телят не гонял. Лет пять назад племянница моя Женька захотела в баньке попариться. Соорудили они с Димкой – мужем ее – баньку-курнушку. Пошла дуреха в березнячок, что за огородом у ихнего дома и сейчас живет-поживает, и наломала веток на пять веников. Попалась лесообъездчику. За пять веников пять лет тюрьмы получила. До сих пор от нее ни слуху ни духу нет. А Димка еще в 41-м под Москвой геройской смертью погиб. Под танк с гранатами бросился. Командир его так в похоронке отписал… Кто знает, может, не от геройства – от тоски по Женьке своей он под танк-то бросился. Кто знает…

Беды начались с наступлением первых холодов.

И главная из них – отсутствие у меня теплой одежды: десятки раз перелатанное мамой пальтишко, в котором я ходил в школу и из которого к тому же за весну и лето изрядно вырос, не годилось для работы в степи. Малейший холодный ветерок, и я был вынужден слезать с коня и прятаться за его теплый бок.

Не было у меня и добротной обуви. Кирзовые сапоги с потрескавшимися от старости и долгой носки голенищами тоже не держали тепло. Но тут спасали портянки. Их я наматывал не только на ноги, но и поверх сапог. И если бы имелась возможность подолгу не слезать с коня, я, вероятно, смог бы в такой обувке пережить и самые большие морозы.

У деда Корнея дела в этом отношении обстояли получше. Старый чабан имел еще довоенный полушубок, засаленные до блеска, но все еще крепкие стеганые ватные штаны и подшитые толстым войлоком валенки.

Поделиться одеждой со мной или дать ее поносить мне хотя бы на время он не мог. С наступлением холодов вблизи отары все чаще и чаще стали появляться волки. За годы войны эти звери сильно размножились и обнаглели. Они быстро поняли, что отары, стада, табуны перешли на попечение стариков, женщин и детей, заменивших ушедших на фронт мужчин, и стали нападать на овец, коров и лошадей даже днем. Вот и пришлось нам пасти нашу отару целыми днями вдвоем. При этом старенький Корней Федорович даже в теплой одежде страдал от холода сильнее меня. Он почти постоянно кашлял, температурил, жаловался на колотье в груди.

В конце ноября – начале декабря начал болеть и я. Какое-то время я крепился, бодрился, не поддавался на уговоры Корнея Федоровича хотя бы денек отдохнуть от пастьбы, полежать на нарах, заменяющих нам кровати, попить горячего кипяточку с целебным чабрецом. Но однажды утром, встав с нар, я рухнул на пол и потерял сознание.

Перепуганный Корней Федорович тут же запряг коня в телегу, накидал в нее полкопны сена, завернул меня в свой полушубок и, с трудом натянув на себя мое негреющее пальтишко, повез меня в деревню. Овцы при этом остались в закрытом загоне, и если бы они там пробыли несколько дневных часов, с повышением температуры начали бы погибать от перегрева. Выпустить овец из катона было нельзя. Это бы означало отдать их на съедение волкам.

Передав меня отцу и маме, дедушка Корней немедля отправился в обратный путь. Слава богу… Все обошлось благополучно. Снега еще не было, и отдохнувший за ночь конь не подвел старика. На стоянку Корней приехал быстро, и все овцы остались целы.

…В тот же день, прослышав о моей болезни, а слухи в деревне распространяются мгновенно, к нам пришла бабушка Фрося.

Еще издали, с порога, взглянув на мое малиновое от жара лицо и услышав хриплое дыхание, она поставила диагноз:

– Легкие воспалил! Я так и знала – добром это не кончится. Мал еще мой Мишенька в степи жить, овец пасти… Война проклятая! Передохли бы те, кто ее начал. Ну-ка, Мария, пробеги по деревне, жира тарбаганьего поспрашивай. Должен же он у кого-нибудь еще сохраниться. Скажи: «Сын помирает».

Мама тонко-тонко и протяжно взвыла и, не надевая телогрейки, мгновенно исчезла за дверью.

– А ты, Петр, затапливай печь, ставь чайник и пойди наломай в огороде укропных будыльев. Укроп, он тоже хворь выгоняет.

…Тарбаганий жир, укропные отвары, а главное, постоянная забота и внимание мамы, отца и бабушки быстро поставили меня на ноги.

И дней через десять я снова был «готов к труду и обороне!» За время моей болезни к нам несколько раз приходила Зинаида Павловна Чернова – председатель колхоза, пожилая, измотанная болезнями и непосильным трудом женщина. Каждый раз она приносила мне щедрые подарки – пшеничные калачи, пол-литровую баночку топленого масла, несколько кусков рафинада.

– Выздоравливай, Миша, скорее. Корнею Федоровичу без тебя худо. Совсем поддался. Отвезла я ему на помощь Настюшку Трухину, одноклассницу твою, старательная девчонка. Да какой из нее чабан. На коне ездить не умеет, пешком за овцами бегать – сил нет.

А солдатам нашим на фронте валенки, шинели, шубы нужны. Все это из овечьей шерсти, из овечьих шкур делается. Так что вы, чабаны, тоже с врагом за нашу землю воюете, и отступать вам нельзя.

– Все! – сказал я в последний приход Зинаиды Павловны. – Завтра отвезите меня к Корнею Федоровичу. Я не хочу больше болеть.

– Может, полежать бы ему еще, подлечиться, ослаб совсем, кружку с водой удержать не может, – просительно поглядывая на Зинаиду Павловну, заохали мама и баба Фрося.

– Парень большой, самостоятельный, ему и решать, – строго глянула на них Зинаида Павловна. – Война… Завтра к обеду заеду. Настаивать не буду. Я не врач. Решай сам, Михаил…

На следующий день собирать меня в дорогу отец, мама и бабушка начали с утра.

Впрочем, собирали меня в основном отец и мама. Бабушка Фрося спозаранку ушла домой.

– Надо мне. Вернусь скоро, дела есть. Смотрите, чтобы Миша меня обязательно дождался. Вдруг да Павловна заедет за ним ни свет ни заря. Она ведь и сама не спит, и другим не дает.

– Ну-ка давай, Миш, шапками махнемся, – грустно улыбаясь, обратился ко мне отец, – твоя-то в воронье гнездо превратилась. Макушку сквозь нее видно. Возьми мою. В деревне – не в степи…

– Но моя будет тебе мала.

– Ничего. Мать мне какую-нибудь вставку сделает и сверху мешковиной обошьет.

Мама сложила в мешок все остатки от гостинцев Зинаиды Павловны, принесла из кладовки корзинку сухарей:

– Подкопили тебе. Пока болел, вся деревня старалась чем-нибудь нам помочь. Так что всем миром тебя на ноги ставили…

За час-полтора до отъезда вернулась баба Фрося:

– Уф-ф-ф! Морозно, а упарилась… Чуть не бегом – туда да обратно.

Бабушка положила на стол узел и развязала цветастый платок. Мне показалось, что из узла на стол выполз какой-то живой пушистый зверь.

– Мама, зачем же ты шубу свою принесла? Бывало, к сундуку никого не подпускала, боялась хоть раз надеть ее! – всплеснул руками отец.

– Да, берегла. Пуще глаза берегла. Эта шуба не простая – соболья, из черных соболей сшитая. Мне ее Роман в день свадьбы подарил.

Семья его крепкой была. Коней, овец побольше, чем нынче иной замухрышка-колхоз, имели. А Рома меня любил и чуть не каждый месяц одаривал. Многие завидовали нашему счастью – вот и ушел мой суженый-ряженый в края ледяные, на гибель неминучую за счастье свое. Шубу эту я как память о любви и доброте мужа берегла. Бывало, все думала, себя успокаивала: «Вернется Роман. Взойдет ясно солнышко. Надену я эту шубу и царицей-красавицей навстречу ему выйду… Э-хе-хе-хе… Теперь-то уж из меня даже в собольей шубе царицы-красавицы не получится. Укатали сивку крутые горки – в трухлявую колодину превратили. Так вот, пусть теперь Миша в этих соболях овец пасет. Не отправлять же его в степь опять в пальтишке. Сгинет или инвалидом от всяких простуд в конце концов станет. А ему жить да жить. Не век же войне полыхать. Потухнет. Воспрянет народ, и, глядишь, Миша наш еще человеческой жизнью поживет. На днях Пана Размахнина карты кидала – говорит, что жить Гитлеру осталось не дольше Рождества. Помрет он смертью крысиной, обожрется тушенки и сдохнет. Так что надевай, надевай шубу, Миша. Нечего жалеть ее. Будем живы, разбогатеем, новую справим…

Корней Федорович и Настюшка буквально оцепенели, увидев меня в роскошной собольей шубе. День моего возвращения на стоянку был ярко-солнечный, с легким ветерком – по собольему меху, как по ковыльному полю, текли, переливались серебряные волны. В глубине этих волн вспыхивали голубоватые искры, похожие на ночные степные звезды. Шуба была удивительно легкой и удивительно теплой; даже тогда, когда мы вошли в наше чабанское жилье, мне не хотелось ее снимать.

Поговорив минут десять с Корнеем Федоровичем, Зинаида Павловна уехала и увезла с собой Настюшку.

– Дел выше головы. На ферму срочно надо. Две коровы там заболели. Уж не зараза ли какая. А вы держитесь, мужики, держитесь. Наши на всех фронтах гонят поганцев – в болотах топят, в снега, пески зарывают. За все наши беды с них спрос будет. Держитесь, мужики, держитесь. На нас весь мир смотрит. На нас весь мир надеется! – Зинаида Павловна на секунду придержала коня и помахала нам рукой.

До победы она не дожила. Умерла от разрыва сердца. Война убивала людей и в тылу…

В собольей шубе я пережил последнюю военную зиму и пропас колхозных овец еще три зимы после войны, после Победы. Хорошая жизнь вопреки нашим ожиданиям пришла не сразу, да и какой она бывает, эта самая хорошая жизнь…

* * *

Приехал я как-то в город. Дочь у меня там живет. Зашел, то ли по какой-то необходимости, то ли от нечего делать, не помню, в огромадный магазин – не магазин, магазинище. На двух этажах там торговля идет. И чего только на полках, на прилавках нет.

Иду вдоль них – вижу, мужик, толстый такой, мордастый, при шляпе, соболью шкурку, вернее, воротник соболий, трясет, с руки на руку перекидывает. О чем-то с продавцом говорит. Подошел я – про свою соболью шубу вспомнил – захотелось нынешних соболей поближе рассмотреть. Разговорились с мужиком при шляпе – нормальным человеком оказался. Потряс он этим самым воротником, хотел его жене к юбилею купить. Не купил – дорогим слишком тот, оказался, и пошли мы в столовку кафе по-городскому – по рюмочке пропустить.

Хорошо посидели. Рассказал я эту самую историю о собольей шубе своей Ивану Ивановичу, он в какой-то большой конторе начальника замещает и хорошую зарплату имеет, – у него аж глаза на лоб полезли:

– Да знаешь ли ты, Михаил Батькович, – говорит, – что шуба бабушки твоей незабвенной из черных соболей, тогдашними мастерами – не чета нынешним – сшитая, двух ваших отар овец, поди-ка, стоила…

– Знаю, – ответил я, – знаю. Только тогда, в те времена, – война шла. Ты моложе меня, сразу видно, лет на пятнадцать будешь и наверняка войны не пережил… Так вот, дорогой мой, для нас для всех, для фронтовиков и тыловиков, обыкновенный солдатский полушубок стократ дороже и важнее любой собольей шубы был…

И понял он меня.

И выпили мы с ним за то, чтобы никогда чабаны в собольих шубах овец не пасли…