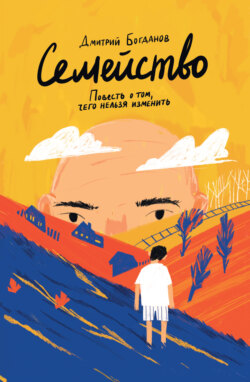

Читать книгу Семейство. Повесть о том, чего нельзя изменить - Дмитрий Богданов - Страница 4

1

Салат

ОглавлениеЛюблю свои сны. Люблю за то, что они переносят меня туда, где я маленький и беззаботный. Ничего плохого из того, что будет позже, пока не произошло – родители молодые, а дедушки-бабушки живы. Никаких тебе взрослых проблем. Правда, семейство мне досталось то еще…

Мама рассказывала, что на выписке из роддома меня перепутали – уже одели в чужую одежду и отдали другой семье. Семья та подвоха не заметила: приняла плод и начала торжественно фотографироваться с ним в окружении своей родни. Тревогу начала бить медсестра, которая одевала другого пацана. Что-то у нее по биркам не сходилось, и она поняла, что вышла ошибка. Бдительная работница роддома ворвалась на фотосессию, с извинениями забрала меня обратно, переодела в другие пеленки и отдала матери. Фотографирующейся же семье вручили правильный реквизит. Родственники стали бурчать, что истратили уже всю пленку. Думаю, в их семейном альбоме на снимках из роддома они до сих пор держат меня. Перефотографировать тогда не смогли, да и кто там разберет – ребенок и ребенок. Мама как-то в детстве пошутила, что, может, тот был бы лучше, чем я. Я что-то натворил, и она решила так съязвить – меня это сильно задело, я понял, что родители не всегда рады, что у них родился именно я. Но свои сны о детстве я все же люблю – нет в них никакой токсичности, только легкость и солнце, и теплый осенний ветер, и еще зеленая трава. Ну еще – дача.

Нашей дачей был подмосковный участок в шесть соток с большим домом. Мы так его и называли – «Большой дом». По сути, это была двухэтажная коробка из дерева с верандой. Его начали строить еще до моего рождения. Каждый сезон в выходные к нам приезжала родня, чтобы помочь отцу в работе. На участке еще был маленький сарай с барахлом и садовым инвентарем, собранный из железнодорожных шпал. Называли мы его «сараю́шка», как уменьшительно-ласкательное от «сарай».

Мой сон обычно начинается с того, что я просыпаюсь в нашем дачном доме. Первым появляется запах – это смесь глиняной печки, сырости, жаренной картошки и собранной малины. Дополняет «букет» еле уловимый запах луковиц тюльпанов, которые тут же в комнате на печке лежат, упакованные в женские колготки. Никогда не понимал, зачем луковицы цветов хранить в капроновых колготках. Может, чтобы мыши не съели луковицы – не знаю. Все забываю спросить у матери, зачем они так делали.

Первое, что вижу, открывая глаза, это потолок из белой окрашенной фанеры, по которому скользит луч солнца из окна. Фанера с желтыми разводами в этом месте пузырится от влаги и времени, а солнечный свет, проходя через колышущиеся ветки яблонь за окном и плетеные занавески, создает запутанный живой узор. Где-то вдалеке комнаты ритмично стрекочет крутящийся электросчетчик. Периодически включаясь, вздрагивает холодильник. На улице за окном слышится музыка – в моем сне это всегда «В мире животных», – ну та, из передачи с танцующими птицами.

Я спрыгиваю с высокой кровати, и ноги сами попадают в потрепанные коричневые сандалии с песком. Мать гоняла меня, чтобы не ходил в сандалиях по дому, но я саботировал – не нравилось ходить босиком по холодному полу, от него веяло какой-то мрачностью. В сумраке комнаты я быстро достигаю двери на улицу. Рядом с дверью висит большое зеркало в кованой чугунной оправе, оно досталось как приданое на свадьбу родителям – в нем отражаюсь я, совсем мелкий. Мне лет 12–13, лохматый и с румяными щеками после сна. Совсем не похож на себя взрослого, разве что глазами и футболкой с пятнами – до сих пор постоянно их ставлю на одежду. Отец так и говорил всегда: «Ну ты хрюша».

Двумя тощими руками толкаю закрытую дверь, напирая своим весом. Она обита войлоком – большая, тяжелая и холодная. Начинает раскрываться. Ветер с улицы, задувая, помогает, и одним движением дверь резко открывается нараспашку и ударяется о металлическую бочку с водой – звучит как приглушенный гонг. Меня ослепляет солнечный свет, обдает еще теплым осенним воздухом. Как будто в доме холодно, а ты открываешь недавно топленную печь – весьма приятное ощущение.

Глаза постепенно привыкают к свету. Я стою на небольшом крыльце и лицезрею наш участок. А там дед Вася с дядь Славой, как муравьи, раздетые по пояс, тащат доски. Мама еще совсем без морщин и на уличной веранде под навесом готовит салат из огурцов с помидорами. Нарезает в большую миску, больше напоминающую тазик. Рядом с ней тетка Клара помогает. Болтают о чем-то. Ну и периодически едят по кусочку того, что готовят.

Да, все так и было же на самом деле. Видел этот сон сотни раз, но сегодня что-то изменилось – видимо то, что я понимаю, что сплю. По-моему, это называется «Осознанный сон». Непривычное ощущение – вроде неуправляемое пространство, но тебе впервые дали контроль. Интересно. И что мне с этим контролем делать? Разнести все здесь к чертям? Кстати, это не самая плохая идея – я ж могу «оторваться» по полной и навести шороху, причем безнаказанно. Так мне эта задумка понравилась, что я аж подскочил от радости. Начать решил с матери и тетки, которые неспешно продолжали кулинарить салат. Подбежав к ним, крикнул: «Бабоньки, вы больше съедаете, чем готовите!» В этот момент я схватил со стола таз с салатом (он, кстати, оказался тяжелее, чем я рассчитывал) и через усилие вывалил содержимое на землю. Какой тут ор поднялся: «Ты что натворил?! Свинтус малолетний!» – кричала мама. Тетка Клара стояла в оцепенении, думаю, она не знала, как на это реагировать.

Мать продолжала: «Он еще лыбится!» А я и впрямь улыбался. Меня посетило такое странное чувство: ты злобно издеваешься над взрослыми, как никогда не мог, и при этом не боишься наказания. Даже, я бы сказал, получаешь от этого удовольствие. Похоже, именно так ощущается настоящая свобода, ну или, в крайнем случае, безнаказанность.

Я решил ретироваться и побежал вдоль стены дома. Мать продолжала кричать что-то возмущенное. За поворотом мне попался дед, который месил совковой лопатой цементную жижу в старом металлическом корыте.

– Что у вас там случилось? Что за крики?

– Все нормально, дед, – сказал я и в этот момент звонко топнул ногой в корыто с жижей. Цемент разлетелся по сторонам, испачкав брызгами дедовскую робу. Ощущение, правда, не из приятных, вся нога испачкана, вытащил ее, начал отряхивать.

Ущерб строительной смеси я вряд ли нанес, а сделать неприятно у меня получилось.

– Толя, ты что вытворяешь? – Пока дед соображал что к чему, я, не оглядываясь, двинулся дальше.

Повернув за следующий угол дома, я описал круг и вернулся к тому же месту, где мать с теткой нарезали салат. Правда, к тому моменту они уже ушли, вместо них я наткнулся на дядьку, у которого был перекур. Он сидел в тенечке на деревянном ящике из-под гвоздей и смолил свою «Приму». Я окончательно вошел в раж плохиша и, даже не задумываясь, злобно крикнул: «Дядь, Слав! Будете много курить, умрете от рака». Сделал я это на ходу, пробегая мимо. Когда понял, что выпалил, мне захотелось обернуться, но я испугался – страшно было увидеть взгляд человека, которому говорят ужасную правду о будущем. Заигрался, конечно, это уже был перебор с моей стороны, даже для шуток во сне.

Я остановился и собрался сказать Дядь Славе, что это глупая шутка, на которую не стоит обращать внимания. Обернувшись, увидел, что прямо передо мной стоят чьи-то ноги в дачных штанах с дыркой. Я поднял голову и на фоне неба увидел напряженное лицо отца. Такой молодой тут, похож на меня сейчас. Батя начал наклоняться, и солнце выглянуло из-за его головы и ослепило меня. В этот самый момент я почувствовал такую сильную боль, как будто по затылку со всего размаха ударили бейсбольной битой. Я упал лицом прямиком в салат, разбросанный на земле. Стало темно и больно, а еще пахло помидорами.