Читать книгу Am Ende des Gartens - Erika Pluhar - Страница 5

1

ОглавлениеAm Ende des Gartens gab es einen Graben, der ziemlich tief war und grasbewachsen. Dahinter begannen bereits Felder und Baumgruppen, Landschaft. Zaun gab es keinen, der Graben schien als Abgrenzung auszureichen. Oder sie kann sich an keinen Zaun erinnern.

Woran sie sich aber deutlich erinnert, und was sie beharrlich als die erste klare Erinnerung ihres Lebens bezeichnet, ist eben dieser Graben. Das scharfe, glänzende Gras darin, jeder Halm ein deutlich abgezeichneter, kräftiger Schaft, hellgrün, nur in der Tiefe des Grabens ein wenig dunkler. Und dort unten hatten sie eines Tages den Stahlhelm gefunden. Wer ihn entdeckt hat, weiß sie nicht mehr genau, sie selbst? Oder Dudusch? Aber wie die Metallkuppe plötzlich vor ihnen aus dem Gras geragt hatte, wie anfänglich nur diese Rundung den Blick auf sich zog und man noch nicht wissen konnte, was es war. Das weiß sie. Das liegt als erfahrenes Bild in ihrem Bewußtsein. Das erste Bild, an das sie sich erinnert.

Die Äste eines Apfelbaumes, weiße Kleider aus Organdy – davon gibt es ein Foto, kein erinnertes, sondern ein festgehaltenes Bild. Sie und Dudusch, weiß gekleidet. Jedenfalls sieht es auf dem alten Schwarzweißfoto so aus. Ihre Mutter erzählt, das Kleid sei hellblau gewesen. Wie das der um fünf Jahre älteren Schwester, beide wurden sie in denselben hellblauen Organdy gehüllt, es waren die berühmten Organdykleider, ein geflügeltes Wort innerhalb der Familie. Hoch oben in den Ästen eines Baumes stehen sie und lächeln manierlich herunter. Daß der Baum ein Apfelbaum war, ist wahrscheinlich Erfindung, es klingt lyrischer.

Zwei kleine Mädchen auf einem Baum. Auf manchen Fotos dazu der kleine Junge. Aber es gibt auch eines, wo nur sie mit Dudusch in den Ästen steht. Er mit seinem dunklen, auf der Stirne schnurgerade geschnittenen Haar. Sie muß das Foto hervorsuchen. Er war der erste Freund ihres Lebens, das steht fest, der erste Mensch, mit dem sie sich innig und unerschütterlich verbunden fühlte. Den sie mehr geliebt hat als Vater und Mutter.

Und gemeinsam haben sie und Dudusch an diesem Tag, dem ersten, der in ihrem Bewußtsein erhalten zu sein scheint, einen Stahlhelm gefunden und aus dem Gras gezogen. Sie liefen mit ihm zum Haus zurück und schrien aufgeregt. Wer immer sie zuerst damit entdeckte, auf jeden Fall wurde er ihnen schnell entrissen. Man schien keine Freude an diesem Anblick gehabt zu haben, kleine, pausbackige Kinder, etwas mehr als drei Jahre alt, einen riesigen, verdreckten Stahlhelm schleppend wie eine seltene Trophäe. Zu einer Zeit, wo allerorten Männer mit Stahlhelmen herumliefen. Man fragte sich wohl auch besorgt, wie der Stahlhelm in diesen friedlichen hausnahen Graben gelangt war.

Hinter dem Abenteuer, in den Graben hinunterzuklettern, nach dem metallenen Ding zu greifen und es hochzuziehen, kam gleichzeitig die erste Ahnung von Dunklem, Beängstigendem auf. Zum ersten Mal wurde ihr bewußt, wie ein Schatten sich über alles legen kann, auch wenn Sonne und Wiesengrün unverändert bleiben. Dieser Schatten, den die eigene Angst, das eigene Unbehagen auswirft. Sie erinnert sich, daß sie, als der Stahlhelm hervorgezogen war, den dazugehörigen Toten erwartete als folgerichtige nächste Entdeckung. Sie hatte sich umgesehen – nach einer Hand, einem Stiefel, nach einem leblosen Profil, aus den dichten Grashalmen ragend.

Inwieweit Dudusch diese Erwartung mit ihr teilte, kann sie nicht mehr sagen. Und auch nicht, woher sie selbst von toten Soldaten wußte. Lebte sie doch abgeschirmt in dem großen Haus mit dem großen Garten, in einem Randbezirk von Lemberg, der polnischen Stadt, an die sie sich nicht erinnert.

Das heißt – sie sieht ein winterliches Bild vor sich, Schnee, so dicht gefallen und knirschend gehäuft wie kaum jemals danach. Oder lag es daran, daß sie erstmals Schnee so dicht und weiß gesehen hat? Jedenfalls zog ihr Vater den hölzernen Schlitten, auf dem sie saß. Zog er sie durch Lemberger Straßen, oder war es ein Park? Sie erinnert sich jetzt an verschneites Stadtgebiet, der Schnee sauber und im kalten Sonnenlicht blitzend und in ungeheurer Fülle aufgetürmt. Nur das.

Im übrigen reduzieren sich ihre Eindrücke auf das große Haus und seine nähere Umgebung. Jedenfalls glaubt sie, daß das Haus sehr groß war. In jedem Stockwerk umzog es ein Balkon aus dunkel gestrichenem Holz. In einem Eßzimmer mit langen weißen Vorhängen hat sie eines Nachmittags endlose Zeit vor dem Teller mit einer kalt gewordenen Grießnockerlsuppe gesessen, während Dudusch im Garten nach ihr rief. Sie versuchte ihm vergeblich zu signalisieren, daß sie von einer plötzlichen Erziehungsmaßnahme ihrer Eltern am Tisch festgehalten wurde, »du stehst erst auf, bis du aufgegessen hast«. Er konnte nicht verstehen, warum sie so lange im Eßzimmer bleiben mußte, und brüllte immer wieder ihren Namen. Sie saß vor der kalten Suppe, die sich langsam mit einer Haut gestockten Fetts überzog. Und den Ekel vor Grießnockerln hat sie Jahre ihres Lebens nicht ablegen können, er blieb das einzige Resultat dieser ungewohnten elterlichen Strenge. Die Suppe hat sie jedenfalls nicht aufgegessen. Und als man sie endlich entließ, waren ihre Augen vom zornigen Weinen verschwollen, ihr Herz jedoch ungebrochen und stolz. Sie kroch mit Dudusch unter die Brombeerhecken und berichtete von der erfolgreich abgewehrten Demütigung. In all der Zeit hatte er nicht damit aufgehört, unter dem Fenster in enervierend regelmäßigen Abständen »Eeeeerika!« hinaufzubrüllen, verzweifelte Schreie eines verlassenen Jungtieres, die ihre Eltern derart zermürbten, daß man sie schließlich freigab.

Die Brombeerbüsche wuchsen hoch und wild und erfüllten einen beträchtlichen Teil des Gartens. In ihrem Inneren gab es Gänge, Höhlengänge, geschaffen durch hindurchkriechende Kinder. Denn wenn die Beeren reif waren, fand man in der Tiefe die größten und dunkelsten. Aber auch in Zeiten, in denen es nichts zu ernten gab, kroch sie gern in den Schatten der Hecken und kauerte dort, still wie ein lauschendes Tier. Der Erdboden in den Gängen verlor nie seine leichte Feuchtigkeit und Kühle, die Brombeerblätter standen still, fügten sich trotz ihres Wucherns seltsam geordnet ineinander. Am liebsten hockte sie allein da drinnen, sogar ohne Dudusch und den ergebenen Blick seiner runden dunklen Augen. Allein und regungslos, beide Arme um die Knie geschlungen, ohne irgend etwas oder irgend jemand zu vermissen, in köstlicher Zufriedenheit. Sie verlor sich in einem Naturgefühl. Als gäbe es nur noch Erde unter ihren Fußsohlen und dichtes Blattwerk um ihren Kopf und die Geräusche der Würmer und Insekten ringsum. Kreatürliche Einsamkeit wurde ihr bewußt, oder sie empfand sie nur. Konnte sich, in sie gehüllt, von sich selbst lösen.

Immer wieder hat sie einen solchen Zustand, wenn es ihr gelang, ihn zu erfahren, als Krönung und Rechtfertigung ihres Lebens empfunden. Wenn sie das beunruhigte Wissen um sich selbst ablegen konnte, wurde sie mit sich eins.

Dann war da das Nachbarhaus. Wohl noch um einiges größer und mächtiger. Ein herrschaftliches Haus mit Park. Und mit einem kleinen Teich, der im Winter zufror. Sie erinnert sich an Schlittschuhlaufen und Wintermäntel mit pelzgefütterten Kapuzen, aber es war ihre Schwester, es waren andere Kinder, die über das Eis liefen. Sich selbst sieht sie am Rand des Teiches stehen, frierend zuschauen und mit schlechter Laune kämpfen. In der Eiseskälte fühlt sie sich unbehaglich, vom Treiben der anderen ausgeschlossen.

Und mit schlechter Laune bleiben alle ihre Erinnerungen an das Nachbarhaus verbunden. Der »Gouverneur« lebte dort mit seiner Familie. Ihr Vater war Sekretär dieses Gouverneurs, jedenfalls untergeordnet bei ihm tätig. Offenbar bedeutete es eine Ehre, wenn man als Kind bei den Kindern dieses Hauses eingeladen war, man wurde hübsch angezogen und zu artigem Benehmen ermahnt. Sie erinnert sich jedoch an winterlich dunkle Zimmerfluchten, in denen das Licht abgedreht wurde, an wild herumhuschende, kichernde und erhitzte Kinder, die sie in der Finsternis anrempelten. Sie erinnert sich an Empfindungen größter Verlassenheit.

Erzählt wurde ihr, sie habe immer laut zu plärren begonnen und die anderen beim Spiel gestört. Sie selbst hätte eher angenommen, sie wäre stumm und isoliert geblieben, zu Stein erstarrt. Schon damals also der Kontrast zwischen innerer Befindlichkeit und äußerem Anschein.

Der »Gouverneur« – das war der deutsche Gouverneur in Polen. Ein Obernazi, um es unmißverständlich auszudrücken. Er hieß Franz Wächter, floh nach dem Krieg und beging in irgendeinem Kloster Selbstmord. Ihr Vater war ebenfalls Nazi, zu seinem Glück kein Obernazi. Er war der Prototyp des Befehlsempfängers, dabei durchaus enthusiastisch, seine Befriedigung stets im Gehorsam findend, ziemlich feige und mit allen Fasern seiner Seele autoritätsgläubig. Sein Drang zur Unterordnung erwies sich später als Vorteil, er hatte im Naziregime keinerlei Position erlangt und eine solche auch nie angestrebt. Er war der typische Mitläufer. Gegen Ende des Krieges ließ er sich von Polen aus direkt an die Front versetzen – wohl die einzige Möglichkeit, nicht mit ansehen zu müssen, was sich ihm mehr und mehr als schauerliche Wahrheit aufdrängte. Ihre Mutter sah Lastwagen, vollgepfercht mit Juden. Ihre Mutter wurde von jüdischen Menschen um Hilfe angefleht. Ihre Mutter wußte von Konzentrationslagern. Sie erzählte es später. Ihr Vater hat nie darüber gesprochen, auch später nicht. Er floh vor dem Unübersehbaren. Verdrängte es, wie er vieles in seinem Leben verdrängt hat.

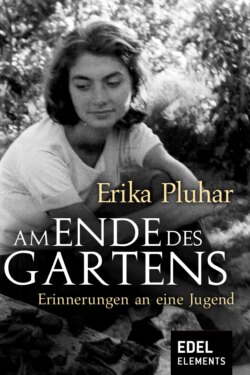

Sie war also ein behütetes, wohlgepflegtes Nazikind, eines von vielen dieser Zeit. Im Februar 1939 geboren. Ein paar Monate später begann der Krieg. Sie war ein hübsches Kind mit Lockenkopf, anfänglich waren diese Locken sogar blond. Auf manchem Foto aus dieser Zeit lächelt sie kokett. Man hatte ihr wohl oft gesagt, sie sei herzig, und dessen war sie sich bewußt.

Es lag also nicht an ihrem Aussehen oder daran, daß man ihr mit Abneigung begegnet wäre, wenn sie sich im Kreis anderer Kinder schmerzlich ausgeschlossen fühlte. Sie geriet in diese Vereinzelung, ohne es zu wollen, ohne daß irgend jemand es gewollt hätte. Unvermutet erhoben sich unsichtbare Wände und schlossen sie ein, umschlossen sie wie Glas. Alles war für sie sichtbar und nah, aber sie konnte nicht hingelangen. Blieb verstummt und erstarrt bei sich.

Als bei einem dieser Kinderfeste eine riesige chinesische Vase zerschlagen wurde, tat es ihr verboten wohl. Diese Vase schmückte in der großen Halle den Treppenaufgang. In der Dunkelheit, nur von den Atemzügen herumschleichender Kinder erfüllt, ertönte plötzlich ein Krachen und Klirren, das ganze Haus hallte davon wider. Eine kurze, schreckliche Stille. Dann wurde das Licht angedreht. Die Kinder standen verkrümmt und schreckensstarr herum, bemüht, sich unsichtbar zu machen. Aus verschwitzten, blassen Gesichtern blinzelten sie in die plötzliche, erbarmungslose Helligkeit. Die kostbare Vase war in unzählige Scherben zersprungen.

Nicht die Zerstörung der Vase tat ihr wohl, sondern die einer Zusammengehörigkeit, in der sie keinen Platz gefunden hatte. Ihre eigene Isolation war mit dieser Vase zersprungen, mit den verstörten, verunsicherten Kindern konnte sie wieder Kontakt aufnehmen, die Furcht hatte sie vereinzelt. Die Kinder glichen ihr wieder oder sie ihnen, wie auch immer.

Sie litt unter der homogenen Kraft einer Gruppe, weil sie sich ihr nicht anschließen konnte. Viele einzelne, die einander zunicken, das hätte ihr gefallen. Und gefällt ihr heute noch. Gefällt ihr heute noch weitaus besser als jede Gruppierung, jeder Verein, jede Partei. Freunde, das mag sie. Ein Miteinander, immer von Angesicht zu Angesicht und immer freiwillig. Und wenn es nicht so ist, fühlt sie sich schmerzhaft allein, zwischen Sternen, die dunkel vorbeitreiben. Dann ist sie das Kind von einst, das dieses Tapsen und Fangen in finsteren Zimmern als unsinnigen Zeitvertreib empfindet, sich langweilt und nicht fassen kann, daß keines der anderen Kinder diese Meinung mit ihm teilt.

Ein weiteres Bild aus dieser Zeit: In einem dunklen, kühlen Winkel, vielleicht in der Küche, wird eine große Scheibe Brot, dick mit dunklem Sirup bestrichen, von oben her, über eine Schürze und die Düfte eingetrockneter Speisen hinweg, zu ihr hinuntergereicht. Sie verfolgt dieses Nahen eines Genusses mit prüfenden und geduldigen Augen. Sie weiß, er wird sie nicht verfehlen. Der Vorgeschmack des süßen Sirups füllt bereits ihren Mund.

Sie weiß noch, wie die Brotscheibe sich anfühlte, die ihre kleine Handfläche ganz bedeckte und noch darüber hinausragte. Es galt, sie waagerecht zu halten und Siruptropfen, die träge über den Brotrand glitten, von der knusprigen Rinde zu lecken. Ohne Hast ausgeführte Handlungen, die nichts verzögerten, nur ihre Bereitschaft steigerten, dieses Stück Brot mit aller Sinnenfreude aufzuessen. Und auch an die klebrige Süße erinnert sie sich, die auf ihren Lippen und Fingern zurückblieb und ebenfalls abgeleckt werden mußte, als Abgesang der vorhergegangenen Lust.

Die Eltern bewohnen ihre ersten Erinnerungen nur schattenhaft. Es muß Feste gegeben haben oder schlichte Einladungen, die ihr kindlicher Blick in pompöse Feste verwandelte. Ihre Mutter jedenfalls machte sich schön. Künstlichere, grellere Farben und Düfte umgaben sie, helleres Licht in den Räumen, Kleidungsstücke fielen nieder und wurden hochgerissen. Die Mutter eine schwebende Wärme. Dann das Spähen durch Türen, einen Spalt geöffnet. Die Schritte fremder Menschen, das Vorbeiwehen von Frauenkleidern, Männerbeinen, Männerhüften, waren sie in Uniform? In die Nacht flutender Lärm aus fernen Zimmern, Dünste von Speisen und menschlichen Körpern in Wellen das ganze Haus ergreifend, und das Kind, das in Fremdes hinauslauscht, von einer vagen Ahnung wach gehalten, von einem Wehen am Horizont seines kleinen Wissens.

Wie lange ist sie mit den Eltern und der älteren Schwester in Polen geblieben? Vielleicht ein Jahr. In dieser Zeit muß sie mehrmals einem Menschen begegnet oder ihm zumindest über den Weg gelaufen sein, der erst Jahrzehnte später wirklich in ihr Leben trat. Ein junger Jude, der im Haus des Gouverneurs und in dem ihrer Eltern Schlösser reparierte, später fliehen konnte und überlebte. Sie versucht, ihn dort zu sehen, in den Häusern und Gärten, inmitten der Bilder, die sie in sich trägt. Jahre nach dem Krieg wurde er, Erwin Axer, ein bedeutender polnischer Theaterregisseur. Seine Gegenwart in ihrem Leben wurzelt dort, er, der Jude, hat mit ihren Eltern gesprochen, mit dem Gouverneur, sah die Kinder herumlaufen, also auch sie, das kleine Nazimädchen. Jahrzehnte später entstand bei gemeinsamen Theaterarbeiten eine Freundschaft, die für beide zum Inbegriff von Versöhnung wurde.

Die rhythmischen Geräusche eines dahinfahrenden Eisenbahnzuges, ein schwachgolden leuchtendes Lämpchen im Innern eines Schlafwagenabteils. Der geneigte Kopf der Mutter, fern und unwirklich, eine Linie von Sorge und Schwermut. Da wußte die Mutter bereits um das in ihr heranwachsende dritte Kind und fuhr mit den beiden anderen zurück in ihre Heimatstadt und in den Krieg.

Sie kehrten in ihre Wiener Wohnung zurück, in den 19. Bezirk, nach Döbling, in den zweiten Stock eines dreistöckigen Hauses am Trautenauplatz. Dieses Haus und diese Adresse erzeugen nach wie vor Abwehr in ihr. Trautenauplatz. Dieser Name hat sich für sie ins Gegenteil verkehrt. Keine Au, in der sich’s traulich sein läßt, kein Platz trauter Gemeinsamkeit. Nein. Sie sieht das halbe Haus von einer Bombe wegrasiert, weg die Hälfte der Wohnungen, Parkettböden, die ins Leere hinausragen, weißer durchsonnter Staub unter dem Mittagshimmel, die tonlose Stimme der Mutter neben ihr, »unsere Wohnung ist noch da –«

Aber noch einige Zeit lebten sie relativ ruhig, und es fielen keine Bomben. Sie weiß von einer warmen Hausecke, von Frühlingssonne und kleinen Korbstühlen, von einem Mädchen gleichen Alters, das Magrit hieß. Sie kennt Magrit heute noch, das Gesicht unter dem gekräuselten Haar ist unverändert geblieben und wird ihr für immer von Kinderspielen in der warmen goldgelben Hausecke erzählen, einer friedlichen Nische, in der nichts sie bedrohte.

Als die Stadt immer öfter bombardiert wurde, verbrachten sie viel Zeit mit anderen Kindern im Hartäckerpark, auf den Wiesen neben dem Bergwerksstollen. Sobald die Sirene zu heulen begann – bis heute kann sie keine Sirene hören, ohne den Atem anzuhalten und für eine Sekunde panisch zu werden –, packten sie alle irgendwelche vorbereiteten Habseligkeiten und rannten, von der Mutter angetrieben, zu diesem Park. Die ältere Schwester nahm jedesmal zwei kleine Schildkröten, die Fifi und Ata hießen, in einem Körbchen mit sich, und wenn diese nicht gleich aufzufinden waren, gab es Szenen. Sie selbst hatte sich angewöhnt, die Zeigefinger in beide Ohren zu stecken und während des ganzen Weges laut und anhaltend zu schreien – um die Sirene nicht hören zu müssen, um alles mit der eigenen Stimme zu übertönen, die Angst, die Bombengeräusche, die laufenden, flüchtenden Menschen. Sie habe mit ihrer Schreierei alle anderen wahnsinnig gemacht, erzählte man später.

Aus der ganzen Gegend kamen Menschen zu diesem aufgelassenen Stollen gerannt, vor allem Frauen und Kinder. Dann saßen sie auf Klappstühlen im lehmigen Morast, die Taschenlampen erhellten nasse gelbe Erdwände, der tief in den Hang hineinreichende Stollen war dunkel und kalt. Wie verhielt man sich dort drinnen während der Angriffe? Schweigend? Redselig? Schrien Kinder, trösteten Mütter? Sie erinnert sich nur an die Nässe und lehmfarbene Dunkelheit, an den kalten Geruch der Erdtiefe, an die Blässe spärlich erleuchteter Gesichter, an diese Bergwerksstimmung.

Manchmal ging man nach der Entwarnung – ein anderes, linear anhaltendes Sirenengeräusch – nicht nach Hause. Die Erwachsenen wußten dann wohl, daß der nächste Angriff nicht lange auf sich warten lassen würde. Man verließ den Stollen und machte es sich auf den umliegenden Parkwiesen gemütlich. Lagernde Menschen, strickende, plaudernde Frauen, spielende Kinder, eine gewisse Gemütlichkeit entstand.

Es muß Sommer gewesen sein. Gras und Sträucher unter der Helligkeit eines weiten Himmels. Nur Vogelstimmen und die milden Geräusche menschlicher Anwesenheit. Und genau das ließ sie erstarren. Sie erlebte einen Augenblick der Konzentration, der sie von den anderen Kindern hinweghob in ein einsames Grauen. Sie blieb reglos stehen. Nach wie vor gab es Blätter um sie, in der Nähe einen Baum, einen Grashang zu ihren Füßen. Der Friede eines Parkgeländes am Rande der Stadt war scheinbar unversehrt. Aber das war Betrug, sie wußte es. Alles um sie her war Fassade. Es würde zerbrechen und auseinanderfallen, Abgründe des Verderbens freigeben. Mehr als das Fallen der Bomben ängstigte sie dieser trügerische Sommertag, weil nicht abzusehen war, wie lange er standhalten würde. Ohne sich zu bewegen, stand sie in der Sonne, und Finsternis griff nach ihr, ein Schauder davor, wehrlos weiterleben zu müssen.

Krieg.

Indem sie begriff, was Krieg ist, begann sie zu begreifen. Erfuhr sie die Welt in Zusammenhängen, die ihr eben erst erwachtes Leben bedrohten.

Ihre Angst war schnell sehr erwachsen. Warum Krieg geführt wurde, warum Menschen sich dem allen unterzogen, ohne davonzulaufen, wohin auch immer, verstand sie natürlich nicht. Aber daß sie zu Recht Angst hatte und daß nichts und niemand sie schützen konnte, war ihr klar. Verschont konnte sie werden, das schon. Aber Schutz gab es nicht. Mit dieser einfachen Schlußfolgerung nahm ihr Leben eine jähe Wendung, und sie verlor ihr kindliches Vertrauen für immer. Nicht den Menschen mißtraute sie, den einzelnen, die sie umgaben. Aber was dahinterlag, jederzeit bereit, alle zu vernichten – eine unbändige dunkle Kraft ohne persönliche Absicht, allgegenwärtig und unberechenbar –, davor blieb sie auf der Hut. Das Wissen um die Möglichkeit der Katastrophe ergriff von ihr Besitz. Typisches Kriegskind-Syndrom, hieß es später. Im Jahr 1944 jedoch hatte ihr Kindsein noch kein Etikett.

Sie weiß nicht, wann der eine gewaltige Bombenangriff geschah, der die Familie so schnell ereilte, daß sie den schützenden Bergwerksstollen nicht mehr erreichen konnten. Dieser Tag krönte ihr Entsetzen, bestätigte ihr jede Ahnung lauernden Unheils und zerstörte ihr Vertrauen in diese Welt, in der sie gezwungen war, zu leben, nachdrücklich und für alle Zeit.

Sie liefen die helle Straße hinauf, die zu einer modernen, weißverputzten Kirche führte, und an ihr vorbei Richtung Hartäckerpark. Sie liefen schnell, die Sirene heulte, sie selbst heulte und schrie. Sie erinnert sich an die weiße Helligkeit der Luft, ein schrilles Licht, und die Mutter neben ihr atmete Angst.

Jemand riß sie von der Straße in einen Keller. Auf einmal saßen sie dicht gedrängt zwischen keuchenden, fluchenden Menschen, die nach Angstschweiß rochen. Das heißt, sie saß nicht, sondern kauerte vor der Mutter am Boden und vergrub den Kopf in deren Schoß. In dem Keller hielten sich auch einige Nonnen auf, die laut beteten und dadurch besonders beunruhigend wirkten. Der Keller lag nicht tief, und es war hell darin. Sie erinnert sich, daß manchmal ein Mann hereinschaute, mit heiterem Gesicht, und einen Scherz hinunterrief. Sie weiß nicht, worüber er scherzte, aber sie weiß, daß dieser Mann Witze machte. Sie hob den Kopf aus dem Schoß der Mutter und schaute zu ihm auf. Weil er die Kraft hatte, mit seinem Lachen der Verzweiflung zu trotzen und Zuversicht zu behaupten, liebte sie ihn, kurz und heftig. Sie wäre gern zu ihm gelaufen. Aber da ging es los. Die Wände schwankten. Staub rieselte von der Decke. Immer wieder und rundherum das Sirren und Einschlagen von Bomben, die Schreie der Menschen. Die Gebete der Nonnen wurden zu einem Kreischen. Sie selbst versuchte in den Schoß ihrer Mutter zurückzukehren, preßte deren Schenkel gegen ihre Ohren und schrie leise und monoton in den angstvollen Leib hinein, der sie dunkel umgab. Die Erde hatte sich aufgetan, sie alle stürzten unaufhaltsam in den Abgrund, dieses ohrenbetäubende Fallen nahm kein Ende und bedeutete doch das Ende, sie erwartete den Aufprall und das Ausgelöschtwerden, ja, sehnte es herbei.

Sie war noch keine sechs Jahre alt.

Kinder bekommen das alles nicht so mit. Lüge. Kinder bekommen alles mit. Damals wurden Bilder und Empfindungen eingebrannt. Nach der Hölle dieses Klosterkellers war sie mit einem Ruck um vieles älter. Und wenn heutzutage und sehr nah, in Europa, wieder Kriege geführt werden von Menschen, die jeder Belehrung unzugänglich sind – schreit das Kind, das sie einmal war, voll Empörung auf.

Das Kind, das sie war, hat überlebt. Alle Menschen, die in diesem Keller waren, überlebten ein weiteres Mal. Niemand weiß, warum. Und warum zur gleichen Zeit so viele Menschen starben. Plötzlich herrschte Stille, eine seltsame, unnatürliche Stille, durch die Staub rieselte. Langsam krochen alle zwischen Mauerteilen und Steinbrocken ins Freie. Vielleicht war der Keller in die Luft gerissen worden und weggeflogen? Sie glaubte, einen fremden Planeten zu betreten. Die vertraute Straße, die Häuser waren schwer wiederzuerkennen, durch die Lücken, die von den Bomben gerissen worden waren, hatten die Silhouetten sich verändert.

Die Luft war weiß und von Staub erfüllt.

Und dann an der Straßenbiegung – die Straße fiel hier leicht ab, und man konnte von dort das Haus am Trautenauplatz zum ersten Mal vor sich liegen sehen, wenn man vom Park zurückkam – hielten sie alle den Schritt an. Das Haus war amputiert worden, stand mit heraushängenden Gedärmen hilflos da, entzweigerissen, zur Hälfte zermalmt. Und da war es, daß die Mutter leise sagte – die Worte fielen ihr von selbst aus dem Mund –: »Unsere Wohnung ist noch da –«

Umgestürzte Milchflaschen, Scherben, alles von weißer Milch überflössen – das muß in der eigenen Küche gewesen sein. Dann sieht sie die ins Leere hängenden Parkettböden, auf denen noch einige Möbelstücke schwebten, ein abenteuerlicher Anblick, der ihr gefiel. Auch das robuste Vorgehen der Nachbarn, die nicht mehr weinten, sondern handelten. Alle Hausbewohner halfen mit – sie hat eine plötzliche, fast heitere Gemeinschaftlichkeit in Erinnerung, die Kinder weggescheucht und doch immer dabei, Zaungäste erstaunlicher Unternehmungen. Stricke wurden ausgeworfen, Männer wagten sich waghalsig weit vor, um Möbel einzufangen oder deren drohenden Absturz zu verhindern. Und wie sie den scherzenden Mann im Luftschutzkeller geliebt hatte, bewunderte sie jetzt den unermüdlichen Elan, mit dem Menschen Habseligkeiten retteten. Vor allem, als es gelang, ein Klavier fast gegen das Gesetz der Schwerkraft aus einem aufgerissenen, schräghängenden Zimmer in den Gang hinaufzuziehen. Wurde applaudiert? Wenn ja, dann hat sie mitgeklatscht. Die Kraft, nicht aufzugeben. Die Kraft zum Weiterleben. Sie machte sie sehnsüchtig. Im Tiefsten konnte sie nicht nachvollziehen, wie man mit allem Einsatz ein altes Sofa, eine Nachttischlampe retten konnte, während der Krieg weiterging und alle ins Nichts hinausstürzen und vernichten würde.

Am schlimmsten war die nächtliche Angst. Wenn in der Nacht Fliegeralarm ausgelöst wurde, sie und ihre Schwester von der Mutter aus dem Schlaf und aus den Betten geholt wurden, man schlaftrunken und dennoch in höchster Eile in die Kleidung kroch. Dann legte sich Furcht erdrückend eng und kalt um sie. Mühsam stolperte sie neben der Mutter her, aus dem Nachthimmel konnte noch so viel mehr Bedrohliches auf sie niederstürzen. Und in der Kälte des Bergwerksstollens fror sie an Leib und Seele, beide drohten zu erfrieren.

Jeder in der Familie trug einen einsamen Kampf um das Überleben aus, jeder blieb für sich allein, auch mit seiner Angst. Sie erinnert sich nur an das an sie geschmiedete Grauen. Anscheinend hatte es alle anderen Lebenseindrücke aufgesogen. Irgendwann, noch vor Kriegsende, kam ihre jüngere Schwester zur Welt. Ihre Mutter war krank, vor oder nach der Geburt, eine schmerzhafte Nierenentzündung. Und sie hört die Mutter stöhnen, sieht das hohe alte Doppelbett bei der Großmutter, steht selbst in einem dunklen Alkoven und lauscht hinüber. Aber das weht vorbei.

Dann befindet sie sich plötzlich auf einer sandigen Landstraße, zwischen Wiesen, grün und hoch stehend. Mit einer Sonne, die aus der Mitte des Himmels auf sie herniederleuchtet. Die Mutter und die Schwester ziehen einen Leiterwagen, auf den Reisegepäck und Hausrat getürmt sind. Und irgendwo muß auch die kleine neue Schwester Platz gefunden haben, ein fest eingepackter Säugling. Vielleicht seufzte die Mutter. Dahinzuwandern und einen Handkarren hinter sich herzuziehen bedeutete für sie sicher eine neuerliche Härte.

Dazu das Neugeborene und ihr eigener müder Körper. Sicher waren die Gedanken der Mutter dunkel. Sie selbst aber erinnert sich nur an ihr helles Glück. Auf einmal war sie glücklich, war ihr das Leben zurückgeschenkt. Der Krieg war unsichtbar. Bis zum Horizont nur sanfte Hügel, Wiesen, Felder und Obstbäume, dazwischen Waldungen, rundum Land, Gerüche nach Laub und Himmel. Sie umkreiste den Leiterwagen mit seinen knirschenden Rädern, lief ihm voraus oder blieb zurück, betrachtete Blumen und Gräser, schwang einen Stock durch die Luft und fühlte die warme Sonne auf sich.

Sie waren zu einem kleinen oberösterreichischen Dorf namens Pfaffstätt unterwegs, nahe bei Mattighofen. Man hatte sie dorthin »evakuiert«, so hieß das, sie merkte sich dieses Wort gut, obwohl sie es nicht verstand. Es hatte etwas mit Entrinnen zu tun, mit dem Verstummen der Bomben und einem Schwall von Leben. Erst da scheint ihr Atem wieder eingesetzt zu haben – und ihre Wahrnehmungsfähigkeit.

Lange waren sie zu Fuß unterwegs. Nachts ein dunkles Bauernzimmer, ein hohes Holzbett mit riesigen, klammen Plumeaus und Kissen, in dem sie dicht aneinandergedrängt lagen. Ein kreisrunder weißer Mond stand vor dem Fenster und erhellte den kahlen, ernsthaften Raum. Diese Nacht, heimatlos in einem fremden Bauernhaus verbracht, hatte etwas von Ausgesetztsein an sich. Und trotzdem fühlte sie tiefes Behagen. Nur menschliches Atmen und Seufzen war zu hören. Der Mond schien ruhig auf sie herab. Das Federbett lag schwer und feucht auf ihr, barg sie jedoch. Geborgenheit war wieder zu einer möglichen Empfindung geworden.

Irgendwann gelangten sie nach Mattighofen und verbrachten einige Tage in einem Gasthof. Regentage, große hölzerne Wirtshaustische, auf denen sie zeichnete, ein eintöniger, langgezogener Dorfplatz und eine besorgte Mutter, deren Unglück sich schwermütig übertrug.

Und dann betrat sie ihr erstes Paradies.

Einige wenige Plätze auf Erden hat sie als paradiesisch erlebt, sie zu ihren Paradiesen erklärt.

Dieses erste hieß Pfaffstätt. All ihre Eindrücke dort hatten etwas mit Schönheit zu tun, wie sie ihre Kinderseele erträumte. Zu dem kleinen Dorf gehörten eine Mühle und ein Landschloß. Die Kirche und der Friedhof lagen an einem steilen Hang. Ein schmaler Serpentinenweg mit einem Holzgeländer führte zum Fluß hinab. Oberhalb dieses Hanges und gleich neben dem Friedhof lag das Haus, das sie endlich zugewiesen bekamen. Ein kleines einstöckiges Haus, von Holzschindeln überzogen. Eine hölzerne Treppe führte zu den zwei gegenüberliegenden Zimmern, von einem dunklen Gang getrennt. Dort würden sie wohnen.

Während die Mutter sich einrichtete, ging sie, zögernd anfangs, ins Freie. Schaute sich um, betrachtete die Gräber hinter der Friedhofsmauer und faßte sehr schnell Zuneigung zu dieser schweigenden Versammlung von Kreuzen und Grabsteinen, zwischen denen es blühte. Umkreiste dann langsam das Haus, geriet auf Wiesen, über den Abhang zum Fluß hinunter. Und etwas geschah mit ihr, ein verirrter Falter, der lange gegen Wände gestoßen war, hatte plötzlich das geöffnete Fenster gefunden. Sie wirbelte davon, es war wie ein Taumel. Die Wiesen am Bach waren gelb von Himmelsschlüsseln, sie pflückte dicke Sträuße und brachte sie nach Hause, stürzte immer wieder davon, bis die anfänglich geduldige Mutter kein Gefäß mehr fand, die Blumen unterzubringen, und sie beschwor aufzuhören. Also lief das Kind weiter herum, ohne von all dem Schönen, das es sah, etwas mitzunehmen. Dort, wo der Bach ruhig stand, konnte sie Forellen beobachten, die sich kaum bewegten. Sie genoß die Wärme besonnter Scheunenwände, lehnte ihren Rücken dagegen und verfolgte das Gehabe der Hühner zwischen Huflattichblättern und Grashalmen. Sie betrat den Friedhof, setzte sich an Grabränder und betrachtete die steinernen Engel, kleine liebliche Statuen auf den Kindergräbern. Sie alle wurden ihr zu lebendigen Gefährten, mit denen sie Gespräche führte. Eine lange Kette von Eindrücken, die ihr eine Liebe zu Landschaft und Ländlichkeit ins Herz legten, an der sie noch leiden sollte, Jahre später, als »Rustikalität« modisch wurde und das »Gestalten« der Natur einsetzte. Als allmählich ausgerottet wurde, was sie damals liebte.

In den letzten Kriegstagen umgab es sie in unzerstörter Fülle, das sommerlich werdende oberösterreichische Land. Die Mutter erzählte oft, wie mühevoll es für sie war, alle satt zu bekommen, wie sie die Bauernhöfe abwanderte und Habseligkeiten gegen Brot, Speck, Eßbares eintauschte, »hamstern« nannte man das. Sie selbst genoß, was die Mutter vom Hamstern heimbrachte, die kleinen gelben Brotfladen, harte Wurst. Sie aß alles und alles mit leidenschaftlichem Appetit. Am Morgen dicken Haferbrei mit gezuckerter Milchhaut darauf, eine weiße rahmige Schicht. Manchmal ging sie nach dem Frühstück in eine fernere Wiese, mitten hinein, sie spürt noch die Feuchtigkeit, den Duft, die Stille des Morgens und den süßen Frieden ihres Herzens. Sie stand mitten in der Wiese und aß Sauerampfer. Sie stand malmend im Gras, kam sich wie eine kleine Kuh vor, wählte die feinsten Blättchen und genoß den frischen, säuerlichen Geschmack. Auch die gewöhnlichen Futterrüben auf den Feldern schmeckten ihr. Oder Äpfel, die noch nicht reif waren. Die Bauern erlaubten nicht, daß man Äpfel von den Bäumen pflückte. Also kaute sie alles, was am Boden lag und ihr gefiel, ob reif oder unreif. Sie weiß kaum von einer anderen Zeit ihres Lebens, in der sie das Essen so genoß. Alles schmeckte ihr. Mutter und Schwester buken aus ärmlichsten Zutaten Bleche voll Zuckerplätzchen. Keine feine Praline, kein Demel-Törtchen erschien ihr später so als Inbegriff süßer Köstlichkeit wie diese rosa Zuckerhäufchen auf dem Backblech.

Die kleine Schwester ist in ihrer Erinnerung noch nicht vorhanden. Ein einziges Bild taucht auf. Da steht das winzige hellblonde Kind aufrecht mitten in einer Wiese, trägt ein langes weißes Kleid und wird bewundert. Hatte es eben gelernt zustehen?

Mit den Mädchen des Dorfes konnte sie wenig anfangen, nichts zog sie zu ihnen hin, und sie schienen langweilig auf Spiele begrenzt, die alle etwas Häusliches, Enges an sich hatten. Ganz anders mit Stefan. Mit ihm durchstreifte sie die Wälder, wo sie am dunkelsten waren. Mit ihm saß sie oberhalb des Wehrs, wo das Wasser steil hinunterstürzte, und baumelte mit den Beinen. Von ihm wurde sie gefordert und zugleich beschützt, ihre Zweisamkeit war innig und wild. Der arme Stefan mußte deswegen viel Spott ertragen, die anderen Dorfkinder hänselten ihn, weil er sich so getreulich an ihrer Seite hielt und den Bubenspielen fernblieb. »Menscherbua! Menscherbua!« schrien sie ihm hinterher, was soviel hieß wie: ein Bub, der sich mit Mädchen abgibt. Sie selbst, als Pendant, war ein »Buamamensch«, ein auf Buben fixiertes Mädchen. Erst später fiel ihr auf, daß im ländlichen Dialekt ein Mädchen als Mensch bezeichnet wird. Stefan jedenfalls schien es tatsächlich so zu sehen. Er nahm allen Spott in Kauf und hielt unverbrüchlich zu ihr.

Aber da war noch jemand, den sie liebte. Irgendwann war der Mutter eine Arbeitskraft »zugeteilt« worden, eine der Perversionen des Krieges. Die junge Russin hieß Tonja, ein weiches, warmes Wesen. Wenn Tonja das kleine Mädchen auf den Schoß nahm, fuhr es ihr gerne mit der Hand in den Ausschnitt und fühlte dort den Ansatz ihrer Brüste, denn dort konzentrierten sich Weichheit und Wärme. Tonja ließ sich das gern und schweigsam gefallen. Es waren sanfte, prickelnde Augenblicke, die das Kind hätte endlos ausdehnen wollen, und sicher seine erste erotische Erfahrung.

Sie und Stefan waren Freunde und liebten einander kindlich, ihre Gegensätzlichkeit bereicherte nur, sie verwirrte nicht. Eines Tages sagte sie in aller Unschuld: »Wenn ich groß bin, werde ich entweder Schauspielerin – oder ich heirate den Stefan und schlafe mit ihm im Heu«, und war dann erstaunt über die Blicke der Erwachsenen, ihr zweideutiges Gelächter, das diese Äußerung hervorrief. Irgendwie kam sie sich plötzlich wichtig vor, ernst genommen, da mußte sie etwas gesagt haben, wovon die Großen mehr wußten als sie selbst – sie lächelte und tat verständnisvoll. Die Gräfin mit ihrer tiefen Stimme lachte laut und tief und hustete ein wenig dazu.

Man sprach von dieser Frau nur als von »der Gräfin«. Sie hatte jedoch nichts mit der Adelsfamilie zu tun, die das Schloß unten am Fluß bewohnte, das richtige. Trotzdem hieß die Villa der Gräfin ebenfalls »Schloß«. Es war eine recht große Villa, und man konnte sie über einige Wiesen hinweg sehen, von einem hohen Zaun und dichten beschnittenen Sträuchern umgeben. Als das Mädchen eines Tages an diesem Zaun entlangstreifte und durch die Blätter in den Garten zu spähen versuchte, hörte es eine männliche Stimme von unerhörtem Volumen. Noch nie hatte es einen Menschen so tönend laut sprechen hören, im ersten Moment erschrak es und fühlte sich entdeckt. Aber der unsichtbare Mann hinter der Hecke sprach weiterhin große schallende Sätze und lachte dazwischen ebenso laut, manchmal ein wenig dreckig. Als sei das Leben nun mal ein übler Scherz, als täte man gut daran, es zu verlachen. Sie lauschte eine Weile, auf seltsame Weise von dieser Stimme angezogen, die aus einer anderen Welt herüberzuklingen schien.

Später sagte man ihr, die Gräfin habe einen Schauspieler zu Besuch. Einen Burgschauspieler noch dazu. Sein Name sei Alexander Trojan. Was für ein klingender Name! Zu Gesicht bekam sie den Mann erst zwanzig Jahre später, als sie gemeinsam Theater spielten. Da konnte sie ihm von Pfaffstätt erzählen, von ihrem heimlichen Lauschen hinter der Hecke – und er erinnerte sich: »Ach Gott, ja, die alte Gräfin Kristallnik – was die gefurzt hat!« Er erwies sich als ebenso theatralisch tönend und herzhaft frech, wie ihr damals seine Stimme erschienen war.

Woran er sich erinnert hatte, war eine Tatsache. Die Gräfin, eine kleine, knorrige, sehr kluge Person, litt an diesem Gebrechen. Beeindruckend war, wie wenig sie tatsächlich darunter litt und mit welcher Souveränität sie es hinnahm. Sie hatte sich mit der Mutter angefreundet, beide sehnten sich nach ein wenig Schöngeistigkeit und pflegten sie in ihren Gesprächen. Ab und zu unternahmen die Frauen Wanderungen, um den Hund der Gräfin auszuführen, und manchmal sollte auch das Mädchen die drei begleiten. Sie tat es widerstrebend und hauptsächlich des Hundes wegen, der »Trimpussa« hieß. Es war ein großer grauer Schnauzer, der zu ihrem Entsetzen ständig in den Wald hineinlief, weit ab vom Weg. »Laß nur«, sagte die Gräfin begütigend, »der findet uns immer wieder – er kennt seinen Weg!« Und bekräftigte dies mit machtvollen Leibesgeräuschen. Unaufhörlich ging das so. Auch die Mutter wurde gleichmütig und erstarrte nicht mehr, wenn Gespräche über Beethoven oder Thomas Mann auf diese Weise interpunktiert wurden. Die Gräfin selbst verzog keine Miene, Scham schien ihr fremd zu sein. Oder sie hatte gelernt, mit ihr zu leben.

Dem Kind blieb die Sache ein wenig peinlich. Aber es mochte die Gräfin, diese alleinstehende, energische Frau, die trotz ihrer Herbheit ein wenig Kultiviertheit in das Dorf brachte. Es spürte hinter dieser Frau etwas, worauf es zugehen wollte. Ein anderes Leben als das tatsächliche, eines, das mit Büchern und Schauspielerstimmen und Nachmittagstee zu tun hatte. Außerdem war sie der erste Mensch, der das kleine Mädchen »begabt« nannte und ihm eine Zukunft weissagte. Die prüfenden, gedankenvollen Augen der Gräfin verlockten es dazu, sich zu produzieren. Ohne Scheu tanzte es ihr vor. Sie war ein gutes Publikum.

Im Obstgarten neben dem Haus fand bei einem Besuch der Gräfin – es war wohl Sonntag, weil man sein bestes Kleid trug – zum ersten Mal etwas statt, das einer Vorstellung ähnelte, einer Darbietung. Und das Mädchen fühlte sich gut danach, denn die Gräfin lobte es, und die Mutter schien stolz zu sein. Der kleinen Darstellerin tat wohl, daß etwas sich aus ihr gelöst hatte und anschaubar geworden war. Daß etwas Gestalt annahm, und sei es die eigene. Erste zarte Fäden zogen sie zu einem künstlerischen Leben hin, einem, das gelebt wird, um verwandelt zu werden.

Realer jedoch war ihr Wunsch, in die Schule zu gehen, obwohl die große Schwester einen mühselig langen Weg zum Gymnasium nach Mattighofen zurücklegen mußte, zu Fuß und bei jedem Wetter, während sie selbst in der warmen Stube bleiben konnte. Zur Volksschule des Dorfes brauchte sie bloß an Wiesenrändern entlangzuschlendern, in der Vormittagsstille an einem aufgelesenen Apfel oder am süßen Ende eines Grashalms kauend. Auch in dem würdevollen einstöckigen Gebäude herrschte Stille. Doch diese Stille schien zu vibrieren von all dem Wissen, das leise in Kinderköpfen erstand. Lautlos umkreiste das Mädchen das Haus und versuchte, durch Fenster zu spähen. Wenn sie über die Hefte geneigte Haarschöpfe sah, wie Tiere auf einer Weide damit beschäftigt, Nahrung aufzunehmen, geistige Nahrung, wurde ihr ehrfürchtig zumute. Lernen zu dürfen, was für ein Geschenk. Sie stand auf Zehenspitzen, schaute hinein in die Klassenzimmer und war traurig, noch nicht zu den Beschenkten zu gehören.

Man hänselte sie deswegen. »Du wirst noch lang genug zur Schule gehen«, sagten ihr die Erwachsenen. Sie aber blieb lernbegierig, um sich eine innere Welt gegen die vom Krieg zerstörte äußere zu errichten.

Auch in der Mutter hallte der Krieg noch wider, das dörfliche Leben hatte sie in keiner Weise beruhigt. Eines Tages erfuhren sie, daß der Krieg nun zu Ende sei. Die Mutter geriet in Panik. Sie setzte die kleine Schwester in den Kinderwagen, packte ein paar Habseligkeiten dazu, befahl den älteren Töchtern, ihr zu folgen, und wollte tief in den Wald flüchten. Ihr Gesicht war aufgelöst, ihre Hände zitterten. Die besonnene große Schwester begann mitten auf dem Feldweg mit ihr zu argumentieren. Die kleinere stand ratlos daneben und fühlte nach langer Zeit wieder eine kalte Welle von Furcht. Überredet, kehrte die Mutter zögernd und matt ins Haus zurück.

Sie war sicher gewesen, daß die Juden sich nun erheben und Rache üben würden. Daß kaum noch welche übrig waren, sich zu erheben – so weit reichten ihr Wissen und ihre Vorstellungskraft offenbar nicht. Aber daß Schreckliches gesühnt werden mußte, das wußte sie, und es verfolgte sie.

Eines Tages stand ein Lastwagen vor dem Haus, direkt unter dem Fenster. Es regnete. Auf dem Lastwagen lag eine nasse Plane, und zwei schmutzige Stiefel ragten hervor. Ein regloser Körper zeichnete sich ab. Ein Toter, wurde dem Kind gesagt. Es schaute lange hinunter und erwartete irgendeine Bewegung, aber nichts geschah. Der Regen fiel, und dieser Mensch unter der Plane, von dem es nicht wußte, wie er aussah, würde sich nie wieder bewegen, nie wieder atmen. Es war die erste direkte Anschauung von Tod.

Dieser Lastwagen war Vorhut des sich auflösenden Krieges. Immer öfter zogen Soldaten vorbei. Alle fürchteten sich schrecklich vor den Russen, aber dann waren es die Amerikaner, die auftauchten. Sie erschienen den Kindern als groß, eine hoch aufragende Spezies von Mensch, und die Gesichter waren satt und freundlich. Auch die Farbe der Uniformen hatte etwas Freundliches. Obwohl die Mutter es nicht wollte, stellte das Mädchen sich mit den anderen Dorfkindern an, um ein Stück Schokolade zu ergattern. Manchmal warf man es ihnen zu, als wären sie kleine Tiere, aber auch das störte sie nicht. Sie hatte ewig lange keine Schokolade mehr gegessen. Sollten die großen Männer sich ruhig aufführen, als wären sie unter Wilden. Sie schossen mit Pistolen in den Bach, um die schönen, stillen Forellen zu töten.

Nahmen den Bauern die Pferde weg und ritten mitten durch die hochstehenden Weizenfelder, zertrampelten das Getreide. Die Bauern konnten nur zähneknirschend danebenstehen und schweigend zuschauen.

Währenddessen zeichnete sich das Ende ihres Aufenthalts ab. Die Mutter wollte nach Wien zurück.

Das Mädchen wäre gern auf dem Lande geblieben, obwohl Erinnerungen an die Großeltern lockten, die Vorstellung von der Stadt, die nun kein Bombenkrieg mehr erschüttern würde, und auch ihr kindlicher Sinn für Neuerungen machte den Gedanken an die Abreise erträglich. Aber sie liebte alles hier. Das Haus mit seinem Geruch nach Holz, die Marmorengel auf dem Friedhof, die kleine, bunte Kirche, wo sie sich in der Messe langweilte und doch gern ruhig dasaß und die umständlichen Vorgänge verfolgte. Außerdem saß Stefan meist neben ihr, und sie sahen sich immer wieder aufmunternd in die Augen. Vom überdachten Eingang der Kirche aus konnte man durch ein Glasfenster den Steilhang hinunterblicken, in eine Wildnis aus Sträuchern, und unten der blinkende Bach. Sie mochte das große Mühlhaus mit seinem Rad, dem Wasserrauschen und dem Spalier von Birnbäumen. Die Müllerin war eine schöne, blonde Frau, die allein mit ihren alten Eltern lebte. Als die Birnen reif waren, schenkte sie dem Kind welche, ganz weiche, große. Der Hang zum Bach war im Frühjahr von Brennesseln überwuchert, und dann ging die Mutter mit Handschuhen mitten hinein und pflückte die hellsten, frischesten Blätter. Davon machte sie Spinat, der köstlich schmeckte. Alles hier war schön und köstlich.

Aber die Mutter sagte: »Wir gehören nach Wien.«

Noch ehe sie Pfäffstatt verließen, gab es jedoch ein Erlebnis, das eindringlich auf Zukünftiges verwies. »Wir gehen ins Kino«, hieß es eines Nachmittags, und sie wußte nicht genau, was das hieß. Aber bereits der kleine Saal, die Stuhlreihen und die sich erwartungsvoll versammelnden Menschen brachten ihr Herz zum Klopfen. »Da vorn ist die Leinwand«, wurde ihr erklärt, und sie starrte auf diese einförmige Fläche, als müsse sie sich öffnen wie eine Zaubertür. Als das Licht im Saal erlosch, hielt sie den Atem an. Und vergaß ihr eigenes Leben, wurde aufgesogen von einem fremden Geschehen. Sie sahen den Film ›Krambambuli‹, aber sie wußte weder, daß Filme Titel haben, noch, daß Schauspieler in ihnen Rollen verkörpern – sie lebte, was sie sah. Dem treuen Hund schenkte sie ihre Liebe, ihn liebte sie sofort am meisten, mehr als die Menschen um ihn. Und als er zuletzt zum Grab seines toten Herrchens schlich, sich dort hinlegte und der Schnee auf ihn niederfiel, da weinte sie nicht nur. Sie schrie und heulte, und die Mutter mußte sie aus dem Kino zerren, weil die anderen Besucher sich beschwerten. Sie war kaum mehr zu beruhigen. Die Mutter machte sich Vorwürfe. »Ich hätte bedenken müssen, wie tierlieb du bist ...« Aber das allein war es nicht, es riß sie mit sich, dem Schmerz beim Anblick des sterbenden Hundes konnte sie nichts mehr entgegensetzen. Unvorbereitet und vorbehaltslos war sie in eine andere Welt geraten, die von ihr Besitz nahm. »Sie hat einfach zuviel Phantasie«, kommentierten die Mutter und die Gräfin diesen Vorfall und meinten es wohlwollend, das fühlte sie. Aber das stimmte nicht ganz. Nicht eigene phantastische Erfindungen hatten sie überwältigt, sondern der Einblick in andere Leben, die abliefen ohne sie.

»Reise« ist ein zu glattes, zivilisiertes Wort für die wüste, beängstigende Fahrt zurück nach Wien. Übergangslos befindet sie sich mit der Mutter und den beiden Schwestern in einem Viehwaggon, der langsam und schwer über die Gleise dahinrumpelt. Ein leerer Waggon mit ein wenig Stroh am Boden und einer Schiebetür. Solange sie dahinfuhren, war alles ganz lustig. Aber es gab endlose Aufenthalte. Einmal standen sie nachts auf dem Nebengleis einer kleinen, schlecht beleuchteten Station. Die Mutter mußte sie allein lassen, um Eßbares aufzutreiben. Es waren Stunden der Angst. Außerhalb des heilen Dorfes, das sahen sie jetzt, hatte der Krieg alles verrottet und geschunden zurückgelassen. Sie fuhren tagelang dahin, alle Menschen schienen ratlos und auf der Suche zu sein. Niemand wußte Bescheid, nichts funktionierte. Einmal blieb der Zug so stehen, daß ihr Waggon sich auf der schmalen Eisenbrücke direkt über einem reißenden Fluß befand. »Das ist die Enns«, sagte die Mutter und hielt sie von der Schiebetür fern. Lange standen sie über dem rauschenden Wasser, Sonne schien auf den Bretterboden des Waggons, und sie hatte das Gefühl, niemals mehr irgendwo anzukommen.