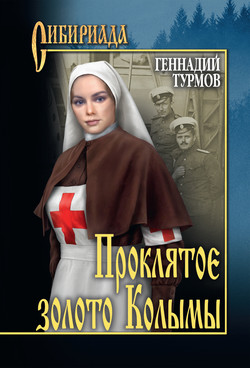

Читать книгу Прóклятое золото Колымы - Геннадий Турмов - Страница 3

Прóклятое золото Колымы

Семья

ОглавлениеВсе счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Лев Толстой

В конце XIX века семья Мацкевич в Феодосии жила небогато, можно даже сказать, крайне бедно. Шестерых детей трудно было прокормить, одеть и обуть на небольшое денежное содержание пехотного штабс-капитана, к тому же ещё и пьющего. Главным кормильцем семьи была мама, энергичная Юлия Васильевна.

Энергию матери из всей семьи унаследовали только Митя и Лера (Валерия). Они были очень похожие внешне, да и дружили, как это часто бывает у детей-погодков, делились друг с другом счастливыми и горестными событиями в детской и взрослой жизни, вплоть до трагических событий 1937 года.

Валерия училась в Феодосийской гимназии, участвовала в любительских спектаклях. Окончив гимназию, она неожиданно получила наследство от своего крёстного отца – брата бабушки. Посоветовавшись с Дмитрием, она уехала в Женеву, где поступила в консерваторию, изучала театральное искусство и совершенствовалась в изучении французского языка. Время пролетело незаметно, и через год Валерия вернулась в Санкт-Петербург и была принята на театральные курсы Академического театра. Ей прочили большое будущее и находили внешнее сходство с русской актрисой Верой Фёдоровной Комиссаржевской, с которой она познакомилась в театре, и та ей покровительствовала и благоволила.

Валерия сопереживала Комиссаржевской, узнав о её трагедии. Ходили разные слухи и сплетни. В литературе встречались намёки на личную драму Веры Фёдоровны.

Измена мужа, художника графа Муравьёва, с её родной сестрой так подействовала на тонкую психику Веры Фёдоровны, что она не смогла оправиться от нервного шока в течение всей своей короткой жизни и периодически проходила лечение в психиатрических клиниках.

Правда, и у её сестры брак вскоре распался, вероятно, из-за непостоянства графа Муравьёва.

Всю жизнь В.Ф. Комиссаржевскую преследовали отголоски неудачного замужества и растоптанной любви.

Не раз присутствовавший на спектаклях В.Ф. Комиссаржевской будущий «красный» нарком А.В. Луначарский вспоминал, что хотя порой он забывался и радостно смеялся, «…всё-таки таланту Комиссаржевской была присуща неизбывная нота философского пессимизма. Никогда не могла она с крыльев своего таланта стереть какой-то траурный пепел…»

На гастролях в Америке в 1908 году одна из газет иронически писала: «Что это за графиня, которая ходит в простых платьях, не надевает на себя бриллиантов и играет в простой обстановке?!» В Америке, по рассказам её брата, В.Ф. Комиссаржевскую называли по фамилии бывшего мужа – графиней Муравьёвой.

Американцы, склонные к аналогиям, сравнивали игру В.Ф. Комиссаржевской с игрой известной в то время итальянской актрисы Элеоноры Дузе, выступавшей с огромным успехом во многих странах, в том числе и в России.

Валерия была уверена, что В.Ф. Комиссаржевская имела своё собственное лицо, свой собственный талант великой драматической актрисы, способной не только великолепно играть на сцене, но и создать свой театр в Санкт-Петербурге. Театр Комиссаржевской вошёл в список ста великих театров мира. Эстафету подхватил её брат Фёдор, открыв в 1914 году в Москве Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, который к 1916 году заслужил репутацию «одного из самых значительных театров в Москве».

Однажды Валерия услышала, как Комиссаржевская сказала:

– Стихи Пушкина нельзя читать вслух. Их можно читать только про себя. Нет такого голоса, который бы мог чтением вслух не нарушить их нежности и не вспугнуть прелести.

В другой раз она заявила:

– Слова не имеют значения для пафоса актера. Вся тайна в силе души и в чарах голоса. Хотите, я уйду в соседнюю комнату и с «душой» прочитаю вам таблицу умножения? Не слыша слов, вы разделите моё волнение. Но это будет только таблица умножения.

У неё были странные настроения, и однажды она сказала про одного знакомого:

– Этот человек голубой и воскресенье, а этот – четверг и оранжевый. Он – чётный, а ты – нечётный.

Ну как тут не вспомнить «Войну и мир» Льва Толстого, когда Наташа Ростова описывает своей матери Пьера Безухова:

– Он синий, тёмно-синий с красным… Он славный…

Валерии и в самом кошмарном сне не могло присниться, что она повторит семейную драму Комиссаржевской, правда, не такую трагическую. Сказался твёрдый характер Валерии.

Валерии не довелось стать актрисой. С началом Русско-японской войны в 1904 году она бросает театр, поступает на курсы сестёр милосердия, заканчивает их и уезжает во Владивосток, где на крейсере «Громобой» служил её любимый брат Дмитрий[2].

Прослужив всю Русско-японскую войну в морском госпитале во Владивостоке, Валерия сразу же после убытия крейсеров «Россия» и «Громобой» на родину выехала в Петербург на поезде. Во Владивостоке её уже ничего не держало.

Покидая Владивосток, Валерия не предполагала, что в 1909 году Комиссаржевская совершит «сибирские гастроли», которые проходили в городах, расположенных на линии Транссибирской магистрали и КВЖД – Иркутске, Омске, Челябинске, Владивостоке и даже Харбине. Даст она спектакли и в городе Уссурийске, драматический театр которого в наше время носит имя великой актрисы Веры Комиссаржевской. Вера Фёдоровна ушла из жизни через год после «сибирских гастролей», в 1910 году, заразившись в Ташкенте чёрной оспой. Валерия была потрясена настолько, что даже слегла на целую неделю. Но это будет уже в Петербурге.

Тем не менее за время Русско-японской войны Валерия не ожесточилась. Ежедневно сталкиваясь с болью, стонами, кровоточащими ранами, а частенько и со смертью, она научилась ценить жизнь. Единственной отдушиной этого времени были встречи с братом Дмитрием, когда «Громобой» заходил во Владивосток.

Конечно, приятно было, когда внимание ей оказывали сослуживцы брата, молодые, симпатичные военно-морские офицеры. Иногда возникало некоторое подобие флирта с кем-нибудь из них, однако сердце её принадлежало студенту горного института из Петербурга Ивану Богданову, с которым она познакомилась перед самым отъездом во Владивосток.

Она часто вспоминала их встречи, слова Ивана перед расставанием о том, что как-то всё получилось шиворот-навыворот – она уезжает на фронт, а он остаётся здесь, в тылу.

Валерия и Иван познакомились на каком-то благотворительном вечере. Иван вызвался её провожать. Он проводил её до самой двери. Неуклюже полуобняв, хотел её поцеловать, но получил увесистую пощёчину и такой же толчок, скатился по ступенькам крыльца, едва удержавшись на ногах.

– Ты чего, а? – возопил кавалер.

– А ты чего, а? – передразнила его девушка. Они весело рассмеялись.

Потом были удивительные и нежные белые ночи, когда вечером казалось, что уже наступило утро, а утром – вечерние сумерки.

Получив первый отпор, Иван уже не пытался лезть к Валерии с поцелуями, хотя нередко они бродили по улицам города крепко взявшись за руки.

И только на перроне вокзала, когда поезд отправлялся в Москву и далее в незнакомый и загадочный Владивосток, Иван приник к мягким губам Валерии.

– Береги себя, – прошептал он…

Надолго запомнила Валерия этот поцелуй.

В госпитале Валерии приходилось выполнять множество обязанностей. Особенно трудно пришлось, когда во Владивосток вернулись после битвы с эскадрой Камимуры крейсера «России» и «Громобой». На обоих крейсерах раненых было почти 350 человек. Госпитали были забиты, как говорится, под завязку.

Крейсер «Рюрик» остался на дне морском. Команда крейсера предпочла затопить корабль, но не сдать его врагу.

Привычные хлопоты медсестры, уход за ранеными не оставляли ни одной свободной минуты, и всё-таки она ухитрялась найти время, чтобы посидеть с ранеными матросами, а кому-то помогала и письмо написать.

Она не раз и в мыслях, и в молитвах благодарила Бога за то, что не дал брату погибнуть в сражениях, и Дмитрий возвращался из боя живым и невредимым…

Однажды в госпитале приключилась какая-то непонятная суета, все куда-то спешили, перебегая из корпуса в корпус, бегали не только сёстры милосердия, но и степенные доктора.

В перевязочную, где Валерия меняла бинты пострадавшему от взрыва на подводной лодке матросу Сюткину, забежала старшая медсестра и, подняв палец кверху, воскликнула:

– Инспекция!

И добавила:

– Из Петербурга. Везде ходят.

Валерия продолжала перевязку. Через некоторое время в перевязочную зашла большая группа врачей. Возглавлял её пожилой человек в круглых очках с седыми клочковатыми усами и бородкой клинышком. Белый халат скрывал его мундир, но то, с какой почтительностью обращались к нему окружающие, говорило о его высоком положении.

Лейб-хирурга Евгения Васильевича Павлова (а это был он) командировали по Высочайшему повелению на театр военных действий Русско-японской войны. Его инспекционная поездка длилась четыре месяца. За это время он побывал в медицинских учреждениях Иркутска, Хабаровска, Харбина, Владивостока, Никольска-Уссурийского и других городов и станций Транссиба и КВЖД.

Войдя в перевязочную, Павлов направился к Валерии, понаблюдал, как она ловко управляется с процедурой, одобрительно хмыкнул и спросил:

– Вы откуда, сестричка, где учились? – И, услышав ответ, повторил несколько раз: – Похвально, похвально…

Начальник госпиталя поспешил доложить:

– К брату приехала из Петербурга. Он здесь на крейсерах служит.

– О-о-о, – удивился тайный советник (этот титул был присвоен Павлову в 1901 г.).

– Ожоги? – продолжал беседу с сестрой милосердия Павлов.

– Да, – подтвердила Валерия. – Подводная лодка с каким-то рыбьим названиям взорвалась у причала[3].

– Ну, продолжайте, продолжайте, – напутствовал Павлов и пошёл дальше, свита поспешила за ним.

По результатам своей поездки Евгений Васильевич Павлов издал в 1907 году книгу «На Дальнем Востоке в 1905 году: из наблюдений во время войны с Японией».

О своих впечатлениях после знакомства с Владивостоком он писал:

«…Со станции Кетрицево мы отправились далее – во Владивосток, отстоящий от неё на 102 версты. Последние 42 версты железнодорожного пути после станции Надеждинская проходят совсем по краю морского залива, над которым носится масса водяных птиц. Вдали по направлению к Владивостоку виднелись горы, казавшиеся особенно красивыми от яркого освещения их верхушек солнечными лучами, проходившими между разбившимися тучами небосклона.

Вблизи Владивостока из вагона видны и каменные копи, поставляющие топливо в Приморскую область. Начиная с последней станции перед Владивостоком, опять встретились проволочные заграждения, устроенные недалеко от пороховых погребов и хранилищ снарядов.

Во Владивосток наш поезд пришёл к 7 часам вечера. Помимо того, что день уже склонялся к вечеру, темнота увеличилась ещё больше вследствие дурной погоды и моросившего дождя.

Поезд подходит к вокзалу, расположенному почти в центре города, и потому было удобно остаться жить в вагоне, не перебираясь в гостиницу. После остановки поезда, не теряя времени, я отправился к коменданту крепости генералу Казбеку, живущему вместе с сыном в казённом здании очень близко от вокзала. Генерал, очень бодрый на вид, был назначен на эту должность лишь около месяца перед тем.

На его долю пришлось спешно укреплять город, оставшийся до того времени слабо защищённым местом. Все ждали, что японцы отрежут крепость. То же самое я слышал и при отъезде во Владивосток из Харбина. Уверенности в прочном нашем положении и здесь не было. Условившись с прибывшим к нему также недавно во Владивосток генералом Езерским, занимавшим должность инспектора госпиталей, уже знакомым по Харбину, относительно совместного осмотра лечебных учреждений, оставалось только распрощаться с ним до завтрашнего дня.

Хотя погода на другой день продолжала быть серой с выпадавшим по временам дождём, город казался всё-таки очень красивым. Он расположен по склону горы, примыкающей к северному берегу Владивостокской бухты. В городе можно видеть очень большое число прекрасных, даже высоких, каменных построек, но улицы очень неудобны вследствие плохих мостовых. Город по преимуществу торговый. Главная торговля находится в руках иностранцев, преимущественно у фирмы «Кунст и Альберс».

Ещё недалеко то время, говорят старожилы, когда Владивосток со всех сторон был окружён лесом, покрывавшим все прилегающие горы. В лесах водились даже тигры. Теперь же устройством крепости леса повырубили. Остался собственно кустарник и весьма небольшое число крупных деревьев. Дальше, к северу от Владивостока, леса сохранились в довольно больших размерах.

Вода бухты, красивого морского синего цвета, кишит рыбой, креветками, которые особенно крупны, и крабами, составляющими лакомое блюдо местных жителей. В ней же водится в обилии и камбала, достигающая больших размеров…

Очень хорош во Владивостоке и морской госпиталь, помещающийся в собственных каменных зданиях, устроенных на 250 мест. При нужде в этом госпитале можно было поместить и более 400 человек. Он размещён в нескольких каменных зданиях и двух деревянных, 3 мая в нём находился 241 больной. Самое помещение и обстановка очень чисты. Кровати выкрашены белой масляной краской и с сетками…

Особенно хорошим по своему устройству в этом лазарете было помещение для перевязок. Благодаря большему числу окон, расположенных в полукруглой стене, перевязочная комната очень светла…»

Далее Е.В. Павлов писал[4]:

«Во время поездки в 1-й крепостной госпиталь мне пришлось увидеть во Владивостокской бухте две подводные лодки, возвращавшиеся во Владивосток из экскурсии. Вечером того же дня, во время доклада командира подводной флотилии коменданту крепости о результатах последнего плавания, я узнал, что в экскурсии были три подводные лодки для наблюдения за японскими судами, крейсировавшими вблизи Владивостока. Лодки уходили в море без сопровождения матки за 300 миль и отсутствовали в течение 6 дней. Им приходилось опускаться на несколько часов в воду в виду плававших японских миноносцев.

Жизнь во Владивостоке, несмотря на ожидавшееся обложение города неприятелем, шла обычном порядком. В местном театре давались ежедневно спектакли; другие увеселения шли своим чередом. Частных жителей в городе осталось очень мало, многие дома пустовали и даже были заколочены…»

…В октябре 1905 года крейсера «Россия» и «Громобой», на котором служил брат Валерии Дмитрий, были направлены на Сахалин, в порт Александровский. Необходимо было доставить солдат и офицеров (около 1000 человек), а также несколько сот жителей на северную часть острова, остающуюся по условиям заключённого в Портсмуте мирного договора за Россией. Командование постаралось отправить на Сахалин самые неблагонадёжные войска. После прибытия в пункт назначения, разгрузки и пополнения запасов, корабли укрылись в Татарском проливе, спасаясь от 10-балльного шторма. Контр-адмирал Иессен получил циркуляр от командира Владивостокского порта: «Во Владивосток заходить нельзя – крупные беспорядки…»

Крейсера взяли курс на Европу…

Командование флотом даже не предоставило возможности их экипажам попрощаться с родными и близкими, с городом, который они защищали.

Брат и сестра Мацкевич встретились только в Петербурге уже после войны.

Узнав по беспроволочному телеграфу о том, что «Громобой» во Владивосток заходить не будет, Валерия начала хлопотать об увольнении и отъезде в Петербург.

Несмотря на окончание войны, обстановка во Владивостоке оставалась сложной. Дошедшие до Владивостока сообщения о Кровавом воскресенье, о восстании на Черноморском флоте, о крейсере «Очаков» и лейтенанте Шмидте оказали огромное влияние на настроение солдат и матросов. Во Владивостоке было много (около 60 тысяч) солдат и матросов – участников Цусимского сражения, обороны Порт-Артура и боёв в Маньчжурии, которые считали, что их предали и царское правительство, и командиры.

После получения во Владивостоке царского Манифеста от 17 октября революционное движение начало охватывать более широкие массы. По всему городу стихийно возникали собрания и митинги, а 30 октября разразилось восстание.

В своих воспоминаниях очевидец этих событий адмирал Цывинский писал:

«Бунт во Владивостоке был грандиознее всех. Там бунтовали десятки тысяч команд (сухопутных и морских), возвращённых из японского плена. Пылал весь город, громили все лавки, морское собрание, офицерские квартиры, дом командира порта и многие другие. Пострадали больше всего торговый дом «Кунст и Альберс», где были собраны большие запасы вина и прочего».

В самой круговерти этих событий оказалась и сестра милосердия Валерия Мацкевич.

По Владивостоку небезопасно было ходить не только по вечерам, но и даже днём: военно-морской госпиталь, в котором служила Валерия, располагался в то время в окраинной части города. Валерия припозднилась и возвращалась в госпиталь ближе к вечеру. Она заметила, что за ней увязалась тройка подвыпивших солдат. Валерия ускорила шаги, солдаты сделали то же самое. Она почти побежала и услышала топот преследователей. Тогда она вытащила из сумочки подаренный братом револьвер «Велодог»[5], остановилась и резко повернулась к солдатам, вытянув руку с пистолетом как для выстрела.

– Ну и шо ты сделаешь со своей пукалкой, – издевательски захохотал самый смелый из тройки.

Валерия, не вдаваясь в переговоры, выстрелила один раз, второй, третий раз. Самый смелый схватился за плечо и застонал. Троица остановилась.

– Ах ты, сучка! Ах ты, лахудра драная, – взревел раненый, – да мы тебя щас…

Но не успели. Из ворот госпиталя, услышав выстрел, выскочили солдаты караульной роты и защёлкали затворами. До ворот госпиталя осталось каких-то сто саженей. Тройка бандитов в солдатской форме поспешила ретироваться в ближайшей рощице.

– Ну шо? Спужалась, сестричка? – участливо спросил седоусый унтер, старший караула.

Валерия только махнула рукой. Она была в униформе сестры милосердия – белом передничке с большим красным крестом.

Как правило, солдаты, даже революционно настроенные, сестёр милосердия не трогали, но отморозки были во все времена. Такие вот и гнались за одинокой сестрой милосердия.

Несмотря на перенесённый стресс, Валерия не проронила ни слезинки. Она вообще никогда не плакала даже в детстве. Характер у неё был твёрдым, почти мужским. Да, наверное, и не каждый мужчина обладал такой твёрдостью характера.

Собрав необходимые документы, Валерия попрощалась с персоналом госпиталя. Близких подруг она не завела. Ухажёров отпугивала неприступностью.

С собой она увезла серебряную медаль Красного Креста для участников Русско-японской войны 1904–1905 годов на красной ленте ордена Св. Александра Невского. Эта медаль была учреждена Российским обществом Красного Креста. На лицевой стороне медали изображён эмалевый красный крест (это единственный случай использования эмали при изготовлении наградных медалей). Среди вещей Валерии, уместившихся в небольшой саквояж, был и револьвер «Велодог», выручивший её в тревожные времена и сыгравший впоследствии роковую роль при аресте её сына в 1934 году.

…Извозчик подвёз Валерию к вокзалу за полтора часа до посадки, но на перроне уже клубилась толпа желающих выехать из города, охваченного беспорядками. Поезд подали к перрону с большим опозданием, и ещё на ходу пассажиры бросились к вагонам. Валерии помогли взобраться в вагон второго класса какие-то люди в штатском, оказавшиеся после знакомства офицерами, возвращающимися из японского плена. После того как суматоха, вызванная посадкой, улеглась, поезд простоял ещё часа два, а потом раздался свист к отправлению и поезд наконец тронулся. Валерия больше часа простояла у окна вагона, прощаясь с Амурским заливом, берега которого тянулись почти до самого тоннеля за станцией Надежденская.

Соседями по купе оказалась семья средней руки чиновника, спешно покидавшая Владивосток из-за продолжающихся беспорядков. Как это часто бывает в поездах дальнего следования, попутчики быстро познакомились, обращались друг к другу по имени-отчеству, а после Никольска-Уссурийского коротали время в разговорах ни о чём, играли в карты в подкидного дурака, а то и просто молчали, разглядывая проплывающие мимо таёжные пейзажи.

В то время из Владивостока в Москву поезда ходили по Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), регулярное движение на которой открылось в 1903 году. КВЖД проходила по территории Маньчжурии (Северо-Восточный Китай) и соединяла Владивосток с Читой. Транссибирская магистраль, или Великий Сибирский путь, пролегающий целиком по территории России, был полностью построен только в 1916 году.

Часа через три после Никольска-Уссурийского поезд пересёк российско-китайскую границу, станция называлась Пограничная. На другом конце КВЖД, перед Читой, станция тоже называлась Пограничная. Через три дня поезд прибыл в Харбин. Затем состав проскочил длинный тоннель Хинганского перевала и помчался по Маньчжурии.

Валерия стояла в коридоре напротив своего купе и смотрела на унылый пейзаж: сопки то приближались к железнодорожной насыпи, то отступали. Из соседнего купе, которое занимали вернувшиеся из японского плена офицеры, раздался мягкий баритон, который с грустью выводил:

Тихо вокруг,

Сопки покрыты мглой.

Вот из-за тучи блеснула луна,

Могилы хранят покой…

Песню подхватил тенор, потом включились басы, и сложился превосходный четырёхголосый хор, который завершил песню словами:

Тихо вокруг,

Ветер туман унёс.

На сопках Маньчжурии воины спят

И русских не слышно слёз…

Слёзы были. Высыпавшие в коридор из своих купе пассажиры сквозь подступившие к глазам слёзы аплодировали исполнителям.

Позже Валерия узнала, что музыку этого вальса «На сопках Маньчжурии» написал капельмейстер И.А. Шатров, посвятив его памяти погибших соратников по оружию. Сразу же вальс стал чрезвычайно популярен. На музыку вальса были написаны многочисленные варианты слов…

Наконец поезд пересёк Маньчжурию и на пятые сутки после отъезда из Владивостока подъезжал к Чите.

Перед самой Читой поезд неожиданно остановился прямо посреди тайги. Насколько охватывал взгляд через окно вагона, к насыпи подступали высокие хвойные деревья.

В коридоре послышался топот сапог. Отборная матерщина, стук в двери соседних купе, женские взвизгивания. Валерия быстро защёлкнула двери купе, скомандовала всем членам семьи чиновника лечь на пол и приготовилась к обороне, достав из сумочки «Велодог».

В тот же миг в двери купе застучали, раздался крик:

– Открывай, буржуи, проверка идёт.

Валерия прижала палец к губам, давая знак попутчикам молчать.

– Не откроете – плохо будет, щас разнесём двери к такой-то матери, – продолжали буянить за дверями.

Филёнка дверцы не выдержала, и в образовавшуюся дыру показалась чернобородая физиономия того самого раненого, который совсем недавно преследовал её во Владивостоке. Валерия не прицеливаясь выстрелила. Солдат взревел:

– Да что же это такое? – Он схватился за плечо, потом начал с яростью доламывать дверь.

Валерия приготовилась к отпору, но тут за окном вагона послышались воинские команды, выстрелы, и налётчикам пришлось срочно ретироваться.

Попутчики начали подниматься с пола купе, охая и причитая, сухо поблагодарив Валерию за спасение. Дверь кое-как заделали фанерным листом.

Валерии даже в кошмарном сне не могло присниться, что этот налётчик едва не погубит её сына, но уже через тридцать лет.

Дальнейший их путь до Москвы проходил без приключений. Особенно красивые места были в окрестностях Байкала.

Поезд змеёй извивался, объезжая озеро Байкал. Дорога в этом месте так и называлась – Круго-Байкальская. Из окон вагона можно было видеть не только голову поезда, но и хвост.

Поезд мчался, не останавливаясь на малых разъездах и полустанках. Проехали Верхнеудинск (ныне – Улан-Удэ), проскочили Красноярск и Курган, перевалили Уральский хребет. Проплыли мимо окон Челябинск, Златоуст и Уфа. Через несколько дней состав стал подъезжать к Москве.

Москва встретила очередной поезд из далёкого Дальнего Востока довольно неприветливо. Под стать предзимней погоде, сумрачному небу, слякоти и сырости было и настроение приезжих.

Москва готовилась к Декабрьскому вооружённому восстанию. В неурочный час вдруг раздавались фабричные и заводские гудки, вспыхивали стихийные стачки и забастовки…

На улицах почти не было прохожих, быстрым шагом, почти бегом, направлялись куда-то воинские команды, вооружённые винтовками с примкнутыми штыками.

Валерия добралась до Николаевского вокзала, и удивительно быстро ей удалось приобрести билет. Уже сидя в купе отходившего поезда, она подумала:

«Кто не преодолевал Транссибирскую магистраль, для тех понятие громадности нашей страны так и останется во многом абстрактным и относительным».

К концу следующих суток поезд подошёл к Николаевскому вокзалу в Петербурге и Валерия наконец ступила на порог дома, в котором жила до отъезда на Дальний Восток.

Дом находился на Зверинской улице, недалеко от татарской слободы. С 1732 года эта улица называлась Большой Никольской. Название Зверинской улица получила в марте 1871 года по расположенному в её створе главному входу в Зоологический сад. Улица была застроена в основном доходными домами конца ХIХ – начала ХХ века[6].

Дом 33, в котором снимала квартиру Валерия, в наши дни будет объявлен памятником архитектуры.

…Федька по кличке Стреляный, которую он получил после ранения из револьвера Валерии Мацкевич во Владивостоке и Чите, в 18-летнем возрасте был забрит в царскую армию в Сибирский полк, который формировался из сибирских рекрутов. В своём селе он слыл лодырем, был нечист на руку, за что его неоднократно били односельчане, которые с облегчением вздохнули, когда Федьку забрали в армию. Но и здесь Федька не утихомирился. Он попал во Владивосток в конце 1905 года, когда там произошли известные революционные события.

Федька сколотил банду из таких же, как он, отморозков. Первое время не сменял солдатское обмундирование, участвовал в митингах и событиях, а по ночам грабил и убивал горожан. Особенно он любил грабить безответных китайцев, живших на окраинах города. На Миллионку Федька даже заходить опасался[7]. Правда, один раз он с братвой всё же попытался зайти во дворы Миллионки и «прокачать права».

Держа руки в карманах, его блат-команда ворвалась в первую попавшуюся на пути дверь.

– А ну, ходя, гони монету, – обратился Федька, поигрывая ножичком, больше похожим на кинжал, к скромно сидевшему у стены китайцу с трубкой в зубах. Больше он ничего не помнил. Какие-то тени мелькнули перед глазами. И всё. Очнулись все они во дворе, обобранные, как говорится, до нитки, перед самым утром. Пришлось идти грабить другие места. Хорошо, хоть живыми остались.

Поняв, что во Владивостоке им больше делать нечего, братки во главе с Федькой двинулись на запад – в Москву и Петербург. После неудачного ограбления поезда недалеко от Читы Федькина банда, теряя людей, всё-таки добралась до Москвы, а затем и до Петербурга, где и осела. Местный криминальный мир встретил их неприветливо, но постепенно положение банды укреплялось. Федька побывал в царских тюрьмах, на сибирской каторге, стал вором в законе. Всё это время он мечтал встретить сестру милосердия, дважды вставшей на его пути, и поквитаться с ней по бандитским понятиям.

В 1930-е годы Федька Стреляный был уже уркой со стажем и имел определённый вес в криминальных кругах. В очередной раз его «замели» в 1934 году, и он оказался в одной камере с Евгением Богдановым, сыном Валерии, обвинявшимся по 58-й статье.

…Через несколько дней после прибытия в Петербург Валерия встретилась с Иваном Богдановым. Свидание после долгой разлуки вышло несколько неуклюжим. Иван не решился на поцелуй. Валерия, рванувшись было к нему, просто протянула руки. Так и простояли они несколько минут, пока Иван не потребовал:

– Ну, рассказывай!

– А чего рассказывать – одна рутина: перевязки да операции. Начинай первый, – ответила Валерия.

Иван задумался: «А действительно, что рассказывать-то? Как пошёл вместе с рабочими к царскому дворцу в январе? Как убегал, спасаясь от казаков? Как участвовал в студенческих сходках?»

– Да, знаешь, Лера, – обратился он к девушке по имени, которым звали её в семье, – я действительно участвовал в волнениях. Из студентов горного института нас было человек 40–50. Но меня как-то не задели ни казацкие нагайки, ни солдатские приклады. Пока занятия в институтах отменены, и я не знаю, что меня ждёт после окончания этих событий… Если кто-нибудь донесёт, что видел меня на собраниях, могут и отчислить. А так хочется доучиться.

– Будем надеяться на лучшее, – ответила Валерия.

Так и встретились Валерия и Иван в то неспокойное время. На улицах Петербурга, особенно центральных, несут службу усиленные военные патрули. По городу ходят войска, много их и на вокзалах: обыскивают без исключения всех пассажиров.

В книге «Петербург в 1903–1910 годах», вышедшей в 1931 году, прозаик Сергей Минцлов писал о событиях в городе конца 1905 года:

«14 декабря. Аресты без конца… В Москву сегодня уходит экстренно вызванный Семёновский полк: стало быть, положение войск там не из блестящих. Бой на улице Москвы продолжается…

16 декабря. Москва воюет и расстреливается артиллерией…

25 декабря. Революция подавлена… из Петербурга и со всей Руси вести прежние, тёмные: повальные обыски, аресты и даже расстрелы.

31 декабря. Реакция торжествует по всей Руси. Петербург готовится к выборам в Государственную думу. Наступающий год встречаем мрачными глазами. Многое ещё должно пролиться крови и разориться людей, прежде чем настоящий мир воцарится на Русской земле».

Весной в апреле 1906 года состоялись выборы в Государственную думу.

В Горном институте начались занятия.

Иван и Валерия решили пожениться сразу же после окончания Иваном института.

Между тем любовь набирала обороты, как двигатель корабля, идущего в атаку. Валерия часто размышляла о любви. Сравнивала её с болезнью – это какое-то ненормальное состояние организма, и не только её, но и его. А вот лекарства против этой болезни ещё никто не придумал. Валерия не была сентиментальной, она была девушкой с очень твёрдым характером: если любила, то навсегда, если отказывала, то тоже навсегда.

Иван и Валерия были одногодками, но родившимися в разные месяцы. Это в дальнейшем служило шутливым препирательством при определении, кто должен быть старшим в доме: конечно, тот, чей месяц в год рождения был ближе к январю. Иван млел от счастья, разглядывая утром свою Леру в одной ночнушке, когда она расчёсывала волосы перед зеркалом.

– И это всё моё! – восклицал он, не вставая с постели.

– Твоё, твоё, – отвечала жена.

– Но и моё немножко, – добавляла она с усмешкой.

Уходя на службу и возвращаясь, Иван не обходился одним-двумя поцелуями. Он отлавливал Валерию по всему дому и страстно целовал, как будто вознаграждал себя за «недоцелованность» во время свиданий.

– Поцеловыш ты мой! – едва отдышавшись, говорила Валерия.

Иван совсем недавно сменил студенческую тужурку на мундир горного инженера. Выходец из мещанской семьи, Иван Богданов благодаря врождённым способностям окончил институт по первому разряду. Ему прочили неплохую карьеру по службе. Был он выше среднего роста и с волевым лицом, жёсткими усами и ровным пробором в волосах. Женщинам он нравился. Женщины ему нравились тоже. Но, изучив характер Валерии, он знал: случись что-нибудь такое-эдакое – и ему несдобровать.

Не успел закончиться медовый месяц, как Ивана призвали «отбывать воинскую провинность», после которой ему был присвоен чин прапорщика. В 1909 году Валерия подарила Ивану дочь Нину.

Мало сказать, что Иван был счастлив, он просто души не чаял в жене и дочери. В семье царили лад и согласие. Иван получал достаточное денежное содержание, работая на разных инженерных должностях. В 1912 году хозяйка дома на Зверинской, в котором Богдановы снимали квартиру, затеяли реставрацию и капитальный ремонт, семья переехала на юг, в город Новочеркасск, куда Иван получил назначение в Управление казенными горными заводами юга России. Евгений Богданов появился на свет 1 сентября 1913 года.

Иван, вернувшийся из командировки по горным заводам и рудникам юга, ворвался в палату с каламбуром:

– Ну, родная, показывай мне Богом данного Богданова…[8] Малыша назвали Евгением.

…1913 год – особая веха в истории дореволюционной России[9].

После переезда в Санкт-Петербург, в отремонтированный и отреставрированный дом, Валерия всё своё время отдавала семье: мужу и детям.

Наступил 1914 год. В воздухе витал запах пороховой гари. Иван говорил Валерии:

– Знаешь, Лера, мне кажется, что очень близко к нам подступает война.

Ведущие иностранные специалисты высказывались о неизбежном росте российской экономики в ближайшие годы. Но случилось так, что история не дала России необходимого спокойствия, и главное, мира как внешнего, так и внутреннего.

– Немцы уже больно активничают.

– Типун тебе на язык, Ваня, – возмутилась Валерия. – Куда я с этой малышнёй денусь?

– К сожалению, предотвратить войну мы не сможем, – приобнял жену Иван.

– Господи! Ещё и 10 лет не прошло с той проклятой японской войны… И вот опять! – Валерия замолчала, уткнувшись мужу в плечо.

Иван продолжал:

– События на Балканах таковы, что в них может вмешаться Россия, и тогда Австро-Венгрия и Германия тоже не останутся в стороне. Но ничего, пусть пруссаки только сунутся. Мы им покажем кузькину мать.

– Ну да, японцам мы уже показали, – парировала Валерия. – До чего же я не люблю это шапкозакидательство.

– Может, дай бог, и пронесёт, – успокоил её Иван.

К лету обстановка накалилась до предела. 28 июня 1914 года боснийский серб – студент Гаврило Принцип – убил в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек. Последовали ультиматумы. В России была объявлена всеобщая мобилизация. 1 августа Германия объявила войну России. Солнечное затмение, случившееся 8 августа и прошедшее по местам будущих боевых действий, предвещало, по мнению верующих, приход Антихриста, разорение и неисчислимые бедствия.

Женечке не исполнилось и года, когда разразилась Первая мировая война.

31 августа 1914 года, в канун дня рождения Жени, Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Это случилось в ходе борьбы с «немецким засильем». Но это название продержалось недолго. Через 10 лет, в 1924 году, год смерти В.И. Ленина, город получит новое название – Ленинград[10].

Иван Богданов сразу же после начала Первой мировой войны был мобилизован. И до самой революции 1917 года служил в царской армии при различных штабах в должности штаб-офицера для особых поручений. Непосредственного участия в боевых действиях он не принимал, но несколько раз попадал в перестрелки и был даже легко ранен. Валерия оставалась в Петрограде с двумя маленькими детьми, вся забота о которых легла на её хрупкие плечи.

Иван иногда по делам службы наведывался в Петроград. Когда он появлялся дома, весь в скрипучих ремнях, с саблей на боку и пистолетом в кобуре, счастью Жени и Нины не было предела. От него пахло табаком и чем-то таким, что описать было просто невозможно. Дети хохотали, когда он их расцеловывал, потому что усы были колючими, и они почти в унисон восклицали:

– Ой! Щекотно! Щекотно!..

Наступили переломные 1917 год, Февральская революция, отречение от престола Николая II. История понеслась вскачь. Вулкан революции продолжал извергаться, погрузив Россию в хаос беспорядков.

В воинских частях создавались солдатские комитеты, которым принадлежал контроль над офицерами. Отменялось отдание чести, офицеры лишались дисциплинарной власти. 1917 год ознаменовался кровавыми расправами над офицерами.

В памяти Валерии и даже Нины (а ей к тому времени исполнилось семь лет) остались горящие костры, разложенные прямо на тротуарах, пирамиды винтовок рядом с ними. Вокруг костров стояли солдаты в серых шинелях и папахах, матросы в расстёгнутых бушлатах…

После октября 1917 года Иван пришёл домой в шинели без погон и фуражке без кокарды. Разговора об отъезде из Петрограда даже не заводили. Иван вступил, как тогда говорили, в Красную гвардию, переименованную впоследствии в Красную армию. Его пайки не хватало для всей семьи. Выручала природная хватка Валерии, которой удавалось даже в такое тяжёлое время достойно вести домашнее хозяйство. Иван прослужил в Красной армии до 1921 года. После демобилизации он сразу же устроился на преподавательскую работу в нескольких ленинградских вузах. Но основным местом работы стал Ленинградский горный институт, где он был избран доцентом.

Нина Богданова училась в 178-й Трудовой школе первой и второй ступени при Педагогическом институте им. Герцена. Единая школа в то время подразделялась на две ступени: первая – для детей от восьми до тринадцати лет (5-летний курс), вторая – от тринадцати до семнадцати лет (4-летний курс). Школа располагалась в здании Константиновской женской гимназии, названной в честь великого князя Константина Константиновича Романова, президента Петербургской академии наук, общественного деятеля и поэта эпохи Серебряного века. Училась Нина легко и окончила школу в числе первых, но по своему социальному положению не имела права для обучения в вузах.

Жить стало легче. Иван к тому же писал статьи по техническому нормированию, публиковавшиеся в различных журналах.

А время шло своим чередом. Незаметно выросли дети. Детские игры в ленинградских дворах были такими же, как и во всех городах Советского Союза. И делились на «мальчишеские», «девчоночьи» и «смешанные». Во дворах многоэтажных домов всегда было много детей, которые каждый день гуляли на улице. Развлечений и забав было очень много: прятки, догонялки, футбол с хоккеем, чехарда. Девчонки скакали в классиках, прыгали через резинку и скакалку, играли с куклами в дочки-матери. Женя восхищённо смотрел на Нину, когда она громко выкрикивала считалки:

– На златом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой?

Или:

– Эники-бэники ели вареники…

Или ещё какую-нибудь белиберду.

В семье Богдановых было заведено один час в день отдавать музыке, и Валерия очень строго следила за этим распорядком. И Нина, и Женя к окончанию школы довольно прилично играли на рояле. Комнатный белый рояль был изготовлен на паровой фабрике пианино в г. Санкт-Петербурге (так значилось под крышкой рояля) ещё в прошлом веке.

Женя (а он был младше Нины на три года) учился в Советской единой 176-й Трудовой с индустриально-техническим уклоном девятилетней школе. Школы этого типа были созданы ещё в 1918 году взамен царских гимназий. Было введено также совместное обучение мальчиков и девочек. Обучение стало светским и тесно связанным с производством. Учителей тогда называли «шкрабами» (от «школьный работник»). С 1923 года по всей стране было введено платное обучение. В силу своего происхождения ни Женя, ни Нина не были приняты в пионеры и комсомол.

Они не ходили в церковь, с детства чувствовали, что они не такие, как все, им мешало социальное происхождение. Женя был отличником и обнаружил особую склонность к точным наукам (физике, математике и даже химии). Однако социальное происхождение не давало брату и сестре возможности поступить в институт и получить высшее образование.

Революция стёрла грань между сословиями. «Ваше благородие» и «ваше превосходительство» канули в Лету, туда же последовали «барышня», «сударь» и «сударыня», «господин» и «госпожа». Все эти обращения заменило пролетарско-крестьянское «товарищ». Почётно было быть рабочим и крестьянином.

Валерия Александровна из всех писателей выделяла Антона Чехова и частенько наставляла детей его словами: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Любимым развлечением было кино. Фильмы смотрели по несколько раз. Иван Александрович научил Женю лет шести игре в шахматы. Оказалось, на свою голову. Нередко тот вечером выходил из своей комнаты с шахматной доской под мышкой и вопросительно смотрел на отца.

– Ну, что с тобой сделаешь, – восклицал отец, и они садились играть.

А уже через пару лет Иван Александрович частенько получал мат от сына. Нина в шахматы не любила играть, зато в игре в шашки ей не было равных. Она обыгрывала всех. Ну и, конечно, к чтению дети пристрастились с раннего возраста. Они не могли уснуть, если не прочитают страниц десять – двадцать. Валерия Александровна много внимания уделяла обучению детей иностранным языкам. В итоге Евгений владел несколькими языками, а на английском и немецком читал литературу в подлиннике.

Детство закончилось, а с ним и дворовые игры. Наступило отрочество, а с ним и столкновения с уличной шпаной. Женя избегал ссор с хулиганами. Но так уже повелось во все времена: отличников и «чистеньких» сверстники не любили.

Во дворе дома, где жила семья Богдановых, работал дворником то ли китаец, то ли японец, а может быть, и кореец, которого звали коротким именем Ван. Жители дома и вовсе называли его Иваном. Иван с круглым лицом и узкими глазами. Умора!

Женя часто приставал к матери и спрашивал её, как отличить китайца от японца или корейца. Мать отмахивалась:

– Да откуда я знаю…

Женя не унимался:

– Но ты же была на Дальнем Востоке и видела их всех…

– Видела, ну и что? Знаю, что китайцы ходили с длинными косами, а корейцы – в белых одеждах и в шляпах.

Ван жил в подвальном помещении дома в крохотной комнатушке, поддерживал двор в идеальной чистоте, а в свободное время сидел у стены дома на корточках, курил длинную трубку и наблюдал за жизнью двора. Его и без того узкие глаза были прищурены, и он напоминал китайского болванчика. Была такая фарфоровая статуэтка – сидящий китаец с головой, закреплённой на проволоке. При любом толчке голова начинала качаться туда-сюда, туда-сюда. Может, поэтому фигурку и назвали «китайский болванчик». В квартире Богдановых такой болванчик долго стоял на комоде.

Женя ещё в раннем детстве заглядывал в каморку дворника, расположенную прямо под крыльцом, прихватив какую-нибудь еду. Он удивился чистоте более чем скромного жилища. Ван покуривал трубку, а Женя просто сидел и просто думал. В гостях у китайца и думалось как-то по-особому.

Ближе к окончанию школы ему приходили в голову мысли о жизни. Он думал: «Почему это вся наша жизнь состоит из ожиданий? Сначала ждёшь, когда вырастешь и пойдёшь в школу, потом ждёшь, когда её окончишь, поступишь в вуз, окончишь его… Ждёшь, когда что-нибудь изменится… Все время ждёшь, ждёшь. Хорошо, если ожидания оправдаются, а если…»

Он даже в мыслях не мог предположить, что не всё, чего ты ждёшь, сбывается… А между тем Ван наблюдал, как драки со шпаной становятся всё серьёзнее. И не только синяками может закончиться очередная стычка. Ван наблюдал, как Женя беспорядочно машет кулаками, пытаясь отбиться сразу от всей шпаны.

Как-то он подошёл к Жене и сказал:

– Ходи моя сколо-сколо (т. е. быстрее)…

Он пошёл к себе в каморку под крыльцом, а Женя вспомнил, как мать говорила:

– Ты знаешь, Женя, я вспомнила, что китайцы и корейцы не выговаривают русскую букву «Р», заменяя её буквой «Л», а японцы, наоборот, вместо буквы «Л» говорят «Р». Женя пошёл вслед за Ваном, а тот поставил его против себя и проговорил:

– Твоя моя мотли и делает так…

Он заставил Женю повторить несколько приёмов какой-то неизвестной то ли борьбы, то ли бокса, добиваясь почти автоматического их исполнения.

В следующей стычке Женя легко раскидал по двору напавших на него хулиганов. На этом закончились походы шпаны в их двор.

Ван покуривал трубку, покачивал головой с удовлетворением. В дальнейшем эти приёмы Женя использовал в крайних случаях, но один из таких случаев попал в милицейский протокол и аукнулся в процессе допроса, уже в НКВД. После поступления в институт Женя хотел поделиться с Ваном своей радостью, но в каморке находился уже другой дворник, а Ван куда-то исчез навсегда…

После окончания школы Нина попыталась поступить в горный институт Ленинграда и получила отказ: «Мест нет», как и было в других вузах, куда она обращалась.

Иван Александрович утешал, как мог, дочь, списался с братом Валерии Дмитрием, который заведовал кафедрой в политехническом институте во Владивостоке, и с ректором этого вуза Вологдиным Виктором Петровичем.

После беседы с женой Иван Александрович сказал Нине:

– Поедешь во Владивосток, поступишь в ГДУ – дядя поможет, – а через год переведёшься в горный институт и переедешь в Ленинград…

Тактический ход по преодолению запретов власти сработал. Двоюродный брат Нины Вадим Мацкевич писал в своих воспоминаниях:

«В сентябре 1928 года я поступил по конкурсному экзамену в ДВПИ. Готовились к экзаменам вместе с Ниночкой Богдановой, моей двоюродной сестрой, приехавшей для этого из Ленинграда. Жили летом на Океанской, на даче Ломан. Как дети интеллигенции, что было близко к «лишенцам»[11], мы вряд ли попали бы в институт. Но папа к тому времени был уже преподавателем лесотехнического факультета, это сыграло свою роль. Нас приняли – меня на механический факультет, а Нину – на горный. На следующий год она уже перевелась в Ленинградский горный»…

Студенткой старших курсов она уже работала на Дальнем Востоке и в Средней Азии геологом, занимая различные инженерные должности, вплоть до начальника поисковых партий. В выборе профессии, вероятнее всего, сыграли отцовские гены. Особым здоровьем она не отличалась, но стойко переносила все тяготы геологической службы.

В 1933 году она вышла замуж за своего начальника по работе Виктора Волкова.

Евгений окончил школу в 1930 году на одни пятёрки и подал документы для поступления в Ленинградский машиностроительный (политехнический институт), но получил стандартное: «…в число студентов по специальности не зачислены за отсутствием мест». Пришлось вмешаться отцу. Дело в том, что к тому времени действовала десятипроцентная норма поступления в вузы детей специалистов только по развёрстке Ленинградского областного совета народного хозяйства (ЛОСНХ).

Работая в этой организации, Иван Александрович ещё в 1929 году заявил о намерениях перейти работать «на производство». Он был неплохим специалистом, его довольно высоко ценили, и начальство пообещало оказать содействие в поступлении сына Евгения в вуз. Пришло время выполнить обещание, тем более что Иван Александрович прошёл чистку советского аппарата и ему было вынесено определение: «Оставлен на работе». После писем отца в ЛОСНХ с напоминанием о взаимных обязательствах Евгений получил уведомление: «Вам надлежит явиться в Институт 24 сентября от 12-5 ч. В приёмную комиссию».

Так Евгений стал студентом факультета производственного машиностроения Ленинградского машиностроительного института.

Началась обычная студенческая жизнь самого молодого студента на курсе (ему только что исполнилось 17 лет).

К тому времени Евгений владел тремя иностранными языками и чаще других сдавал за всех однокурсников принятую тогда систему групповых зачётов, известную под названием «лабораторно-бригадного метода», когда лабораторные работы и зачёты сдавали «бригадой». Из бригады (3–4 человека) отвечал кто-нибудь один. Другие только поддакивали или вообще молчали. Зачёт получала вся бригада.

После рождения детей Валерия буквально провалилась в материнскую роль, полностью растворилась в общении «мать и дети». Иван начал испытывать эмоциональный дискомфорт, он оказался вытесненным на периферию семейной жизни. Может быть, поэтому он начал искать утешение на стороне и… нашёл.

Посчитав, что он сделал для устройства детей всё что смог, и теперь они могут обойтись без него, Иван Александрович ушёл из семьи в 1932 году, как раз в 25-ю годовщину со дня венчания с Валерией, или, по народным приметам, в канун «серебряной свадьбы».

И Евгений, и Нина тяжело переживали уход отца. Что уже тут говорить о чувствах Валерии Александровны…

Евгений недоумевал: как можно было оставить мать, такую нежную, такую любящую…

Беседуя с Евгением после окончательного решения об уходе из семьи, отец проговорил:

– Любовь – штука жестокая, она никогда и ничего не учитывает…

Помолчал и добавил:

– Каждая любовь имеет свой срок. Повзрослеешь, сын, узнаешь…

Но сын не понимал и не принимал эту философию.

Валерия Александровна восприняла уход мужа стойко. Она не плакала, не устраивала сцен.

Хотя последнее время догадывалась, что Иван с ней неискренен. Он часто допоздна задерживался на работе, иногда не приходил ночевать, от него пахло чужими духами.

Расставаясь с мужем, Валерия Александровна только и смогла проговорить:

– Учти – ты уходишь навсегда. Порог этого дома ты не переступишь больше никогда.

В свои 37 лет она до конца жизни оставалась «соломенной вдовой».

В это непростое для семьи время Валерия Александровна стала не только другом и советчиком детей, но и надёжной поддержкой и опорой по жизни. Евгений и мать были как две капли похожи друг на друга: один и тот же овал лица, разрез чёрных пронзительных глаз, очертания губ, немного удлинённый нос. Тёплые и доверительные отношения с самым дорогим и близким человеком – матерью – Евгений сохранил на всю жизнь.

С уходом отца разговоры и даже упоминания о нём в семье не велись, как будто его не было совсем. Не пытаясь преодолеть табу на посещение семьи, Иван помогал и детям, и Валерии материально и морально.

И только через десять лет после ухода из семьи Иван Александрович покается перед родными, написав в блокадном Ленинграде перед самой смертью в феврале 1942 года исповедь-завещание. Он скончался от голода, в полном сознании, брошенный второй семьёй. К тому времени ему было, как и Валерии Александровне, шестьдесят лет.

Негнувшимися пальцами, делая перерыв после каждого вымученного слова, Иван Александрович писал:

«Завещание

Лере, Нине и Жене

Передать кому-нибудь из них в случае моей смерти. Мои милые любимые Лера, Нина, Женя, умираю – слёг от голода. Я не буду рассказывать, что пришлось пережить в эти месяцы в Ленинграде… И вот умирая, я последние мои мысли, последние проблески сознания обращены к вам троим и только к вам. Я вспоминаю только хорошее в нашей жизни, а оно было. Я люблю вас – тебя, Лерочка, как жену и друга, Женю и Нину – как детей – друзей. Простите меня за то, что являюсь с моей стороны злом, я всё-таки всегда стремился к вашему благу. Я много сделал ошибок и расплатился за них жизнью. К сожалению, наши понятия о чести, о справедливости разошлись и развели нас друг от друга.

Но сейчас – повторяю – сердце всё отметает и стремится к вам и только к вам, и стремится бескорыстно, ибо письмо будет вручено вам только после смерти. Пусть судьба принесёт счастливый конец жизни и тебе, Лерочка, среди детей и внуков (я их теперь уже не увижу больше!), а вам, мои дети, счастливую вторую половину жизни.

Не мстите людям, которых вы считаете причиной ухода моего.

Целую, крепко обнимаю.

Лерочка, любимая – последний вздох будет о тебе – прости, я сделал ошибку, уйдя от тебя.

Ваня».

Сосед по лестничной клетке в доме Ивана Богданова А.А. Лацинский отправит это письмо дочери Нине из блокадного Ленинграда.

А Евгений получил его только через несколько лет.

В течение всей учебы в институте студент Евгений Богданов получал только отличные оценки. Он был довольно общительный, часто становился душой студенческих компаний, которые собирались на квартире Богдановых, где их радушно принимала Валерия Александровна.

Среди друзей Евгения «числилась» Шура Шурыгина, комсорг курса, и Георгий Кульпин, которого все звали Жора. На студенческих посиделках Евгений лихо отплясывал чечётку, великолепно исполнял фортепианные пьесы – в общем, был заводилой. Иногда он рассказывал анекдоты, некоторые из них были на грани фола по отношению к политической система СССР.

Частенько они весело распевали студенческие песни, одна из которых оказалась для Евгения пророческой:

Дёрнул чёрт меня податься

В этот институт.

А теперь сижу в общаге,

Назначенья жду…

На Магадан, на Магадан

Иль на Алдан

Готовлю в путь свой чемодан.

Евгений не замечал злобных взглядов Жоры, который тут же отводил глаза в сторону, когда их взгляды встречались. А Жора завидовал лютой завистью. И успехам Евгения в учёбе, и к тому зарождавшемуся чувству симпатии Евгения и Шуры. Однажды компания засиделась до позднего вечера, Евгений вызвался проводить Шуру, а за ними увязался и Жора.

В одной из тёмных проходных арок Жора отвлёк внимание Евгения. Шура в одиночестве прошла метров сто. Неожиданно из темноты её окружили четверо. Женя кинулся на выручку, а Жора трусливо спрятался в какой-то нише.

– Эй, ребята, – попробовал Евгений защитить Шуру, но услышал в ответ:

– Вали отсюда, пока цел.

Тут же в лицо ему нацелился здоровенный кулак. Евгений увернулся, а парень улёгся на асфальт. Тот же самое случилось с его подельниками. Четвёртый, стоявший на стрёме, дал стрекача. В ту же минуту на место происшествия подоспели милиционеры. Всех доставили в отделение, составили протокол. Жоры нигде не было… Знал бы Евгений, чем ему обернётся этот привод в милицию…

Шура Шурыгина закончила постирушки, замочила белую кофточку в таз и пошла с ним в свою комнату. Поставив тазик на табуретку у стены, Шура расправила плечи, выгнула поясницу и пропела слова модной песенки:

– А ну-ка, девушки! А ну, красавицы…

За окном стояла характерная для Ленинграда весенняя погода. Наступал период белых ночей, и, несмотря на вечернее время, на улице было светло как днём. Ситцевый халатик едва прикрывал Шурины коленки и ненавязчиво подчёркивал изгибы девичьей фигуры. Шура крутанулась перед настенным зеркалом, разглядывая себя со всех сторон, и вдруг услышала, как кто-то вошёл в комнату и закрыл дверь на ключ. Замок угрожающе щёлкнул, Шура повернулась к двери и увидела, как к ней медленно направляется Жора Кульпин. Шура заметила нехороший блеск в его глазах и даже дорожку слюны в уголке губ.

Шура попыталась остановить его, спросив каким-то осипшим голосом:

– Ты что, с ума сошёл, Жорик? А?

Но Жора продолжал молча наступать. Шура облокотилась руками на стенку и неожиданно нащупала таз с замоченной кофточкой. Резко развернувшись, Шура схватила тазик и окатила содержимым опешившего от неожиданности Жору. Пока тот приходил в себя, Шура бросилась к двери, повернула ключ и выскочила в коридор.

Шура перевела дух, нервно рассмеялась и влетела в первую попавшуюся дверь, из-за которой слышались голоса студенток.

После этого случая Жора увязывался за Шурой и униженно просил не рассказывать никому, что случилось. Он оправдывался, что хотел только её поцеловать, а дверь закрыл, чтобы никто не помешал. Шура только фыркала в ответ. Ей и самой было стыдно это вспоминать.

Однажды гурьба студентов выпускного курса двигалась по коридору, шутя, подталкивая друг друга. На минутку остановились у бюста Сталина.

Жора незаметно толкнул бюст, тот слетел с постамента и разбился вдребезги. Кто-то воскликнул:

– Так ему и надо!

Студенты бросились врассыпную.

Жора удовлетворительно и чуть ли не вслух подумал:

«Ну всё. Спёкся, голубчик!»

В тот же вечер Жора отнёс в местное отделение НКВД донос на Евгения, который считал его своим другом.

2

Турмов Г.П. На Сибирской флотилии. М.: Вече, 2013.

3

Турмов Г.П. Пробное погружение. М.: Вече, 2017.

4

Через 100 лет эту книгу во Владивостоке переиздал глава компании «Корпус» Б.И. Левашко, в своё время курсант военно-морского училища, где автор служил сначала преподавателем, а затем заместителем начальника училища по учебной и научной работе.

5

Велодог – карманный револьвер, изобретённый во Франции ХIХ века. Использовался для защиты велосипедистов от уличных собак. Впоследствии стал применяться как оружие самообороны. Носили эти миниатюрные револьверы в специальных кобурах, напоминающих портмоне. Серьёзным оружием велодоги не являлись.

6

Доходный дом – многоэтажка, приносящая доход хозяину посредством сдачи квартир в аренду. Квартиры в доходном доме арендуют на длительные сроки, иногда десятилетия.

7

Миллионка – так назывался криминальный район Владивостока, расположенный практически в центре города, – собственный Чайна-таун, населённый не только китайцами, но и корейцами, и русскими, и японцами, и даже греками и грузинами. Игорные дома, дома терпимости – чего только не было в этом районе с подземными ходами и лесенками в «никуда». Ликвидировать Миллионку удалось только к концу 1936 года. На Миллионке можно было запросто нарваться на удар кинжала из-за угла, или быть удавленным специальным шнуром, накинутым сразу со спины, или оказаться вообще без головы.

8

Фамилия Богданов, «Богом данный», происходит от церковного мужского имени Богдан. Корни этого имени уходят в Болгарию. Люди по фамилии Богдановы отличаются склонностью к творчеству, стремлению к достижению поставленной цели.

9

В школе автор учился по учебникам советского времени. Ещё сравнительно недавно в этих учебниках непременно обращались к цифровым показателям последнего года в преддверии Первой мировой войны. Этот год стал как бы высшим рубежом в истории Российской империи. Поэтому сравнение достижений страны социализма всегда оказывалось не в пользу царской России.

10

Большинство россиян уверены, что первое своё название Санкт-Петербург получил в честь Петра I. Увы, это совсем не так. Санкт-Петербург был назван в честь Петра, но совершенно другого. Санкт-Петербург в переводе с немецкого означает «Крепость святого Петра», который был одним из апостолов Иисуса Христа и считался небесным покровителем российского монарха, поэтому царь и решил назвать свою будущую столицу в его честь.

11

Лишенец – неофициальное название гражданина СССР, лишённого избирательных прав в 1918–1936 годах согласно Конституций 1918 и 1925 годов. Кроме того, лишенцы не имели возможности учиться в средних и специальных или высших учебных заведениях. Формально поступать в вузы они могли, тем не менее при подаче заявления их часто ожидал один и тот же ответ: «Мест нет».