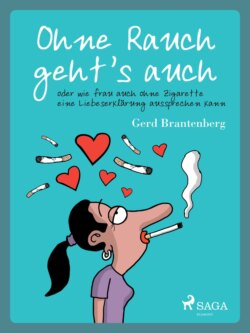

Читать книгу Ohne Rauch geht's auch oder wie frau auch ohne Zigarette eine Liebeserklärung aussprechen kann - Gerd Mjøen Brantenberg - Страница 6

Der 3. Tag –

Ehe ich es vergesse

ОглавлениеAm liebsten würde ich mir einfach eine anstecken und aufgeben. Heute morgen entdeckte ich, daß ich noch eine halbe Stange Cecil von der Dänemarkfähre im Schrank habe. Ich fahre oft mit der Dänemarkfähre, denn Em wohnt dort. Em ist mein Verhältnis, oder war es. Es ist schon komisch, 35 Jahre alt zu sein und sein Verhältnis in Dänemark zu haben, aber manchmal ist es eben so. Jedenfalls bedeutet das, daß ich ziemlich oft die Fähre nach Dänemark nehme – und da liegen eben die Cecil im Schrank, und auch noch mehrere Packungen Tabak. Warum nehme ich nicht ’ne Zigarette und gebe auf, wenn es doch das ist, was ich am liebsten möchte? Nein, ich will nicht zugeben, daß es etwas gibt, von dem ich so abhängig bin. Daß ich von etwas vollkommen beherrscht werde, das ich nicht selbst entschieden habe. Ein Produkt, das ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Eine Kraft außerhalb meiner selbst, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mein Leben erobert hat.

Es kotzt mich an, meine Qualen zu studieren. Gestern dachte ich noch, daß mein Zustand interessant sei. Es interessierte mich, mich selbst zu beobachten, meine eigene Abhängigkeit. Jetzt ist es anders.

Ein Vorhang hat sich in meinem Kopf herabgelassen. Ich bin fast immer müde, obwohl ich in den letzten Nächten neun Stunden geschlafen habe. Der Vorhang entsteht durch die Schockerlebnisse. Das Wissen um das Verbot grummelt in mir. Der Schock. Es ist besser, wenn ich mich zwinge, mir darüber klar zu werden, was ich glaube, machen zu müssen, aber nicht darf. Ganz bewußt jede Sekunde an Zigaretten denken, kristallklar: Zigaretten. Dann bekomme ich keinen Schock. Oh! Ich darf ja nicht rauchen! So bekomme ich ihn nicht. Stattdessen kann ich an nichts anderes denken. Ich kann zwischen diesen beiden Methoden abwechseln. Die Methode der kristallklaren Gedanken und die Grummel, Grummel, Schock-Methode. Das ist furchtbar ermüdend. Wie eine Art Finsternis im Kopf. Nein, nicht direkt Finsternis. Ein Nebel, wie der Nebel im Oslo-Kessel, und mein Kopf ist der Kessel. Wann wird er sich auflösen? Ich weiß ja, daß er aufreißen wird, wenn ich mir eine anstecke. Wenn ich nur dürfte . . .

Ich erzähle es fast niemandem. Ich glaube, nur Greta und Emilie wissen es. Selbst Magnhild weiß es nicht, obwohl wir im selben Haus wohnen. Ja, und Camilla weiß davon. Ich mag nichts sagen. Die Nachricht, daß Leute aufhörten zu rauchen, habe ich immer mit ziemlicher Säuernis aufgenommen, ihnen nie gratuliert. Die tun immer so, als würden sie gleich vor Stolz platzen, und ich fand immer, daß es sterbenslangweilig war, ihnen zuzuhören. Deshalb will ich jetzt nicht rumgehen und davon labern, daß ich aufgehört habe. Ganz im Gegenteil will ich die positiven Seiten der Zigaretten hervorheben.

Warum hab ich das gemacht? Warum hab ich angefangen, aufzuhören, wenn Zigaretten doch ausschließlich positive Seiten haben? Warum, warum.

Oh, doch. Mir ging es schlecht. Von Weihnachten bis jetzt war es am schlimmsten. Ich vermißte Em. Wir waren fünf Jahre lang zusammengewesen und hatten uns jetzt entschlossen, es vielleicht doch lieber nicht fortzusetzen. Das haben wir schon öfters gemacht. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, auch wenn es einem im Nachhinein nicht so erscheint. Zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens bedeuten fünf Jahre genau, daß ich vor dieser Zeitspanne jung war, und jetzt, wo sie vorbei ist, was bin ich da? Die Beziehung zu Em lief nicht die ganze Zeit so, daß wir jeweils im eigenen Land lebten. Die meiste Zeit lebten wir zusammen, und in solchen Perioden, in denen du tagein, tagaus Seite an Seite lebst, jeden Tag arbeitest und ab und zu mal liebst, kann die Zeit unglaublich schnell vergehen. Gerade in solchen Perioden wachst ihr zusammen und könnt euch nicht vorstellen, daß es noch eine andere Welt geben könnte als diese, in der ihr tagein, tagaus Seite an Seite lebt, jeden Tag arbeitet und ab und zu liebt. Im Laufe der Zeit haben wir häufiger getrennt voneinander gelebt, konnten uns aber nicht daran gewöhnen. Wir sehen einander so oft wie möglich, aber auch damit wollen wir vielleicht aufhören. Da ist nicht mehr viel übrig, nach fünf Jahren.

Em war das Wochenende vor dem 8. März mit der kleinen Nichte Charlotte und der alten Freundin Alice B. Thorsen hier oben und hat sich in jemand anders verliebt. Das fand ich eine Schweinerei. Ich saß da, rauchte und trank und dachte an diejenige, in die Em sich verliebt hatte und fand es eine Sauerei. Das war das Wochenende, an dem wir abmachten, daß es wohl nicht mehr geht.

Das ist so was mit der Liebe. Was Verrücktes. Ich glaube, ich habe mich durch die Liebe geraucht und getrunken. Wenn sie kam und ging, immer ein Grund, Gift zu nehmen. Ich glaube fast, unsere ganze Kultur besteht daraus, daß wir uns durch die Liebe rauchen und trinken. Bedeutet mir Liebe so unnatürlich viel, weil ich eine Frau bin? Ich will es nicht akzeptieren, daß irgendetwas damit begründet wird, daß ich eine Frau bin. Aber so ist es nun mal. Die Liebe hat irgendwas. Etwas, um hin und her zu reisen, sich danach zu verhalten, sein ganzes Leben danach zu richten. Wir ziehen nicht dorthin, wo wir einen Job bekommen, wir ziehen dorthin, wo wir Liebe bekommen. Dorthin jedenfalls, wo wir es hoffen. Und es muß immer geraucht und getrunken werden, wenn geliebt wird, und wenn Schluß mit der Liebe ist, tun wir ja auch nicht gerade viel anderes, als zu rauchen und zu trinken. Denn es sind Frauen, mit denen es gemacht wird. Ein kleiner Drink, ein verliebter Zug. Ich liebe dich. Ein richtiger Streit, 40 Zigaretten am Tag. Ich liebe jemand anders. Glück, das kommt, Glück, das geht, eine Zigarette, ein Drink immer besteht!

Nein, das ist nicht lustig. Ich fand auch nicht, daß es lustig war, mir ging es schlecht, und am 7. März erreichte ich den Tiefpunkt. Mit Em und allem. Den einen oder anderen Tiefpunkt. Das passiert einfach. Ein Moment in einer Beziehung, in dem du genau weißt, jetzt ist der Tiefpunkt erreicht. Du hast den gleichen Tiefpunkt schon häufiger vorher erreicht. Aber du hast deine Grenzen, die schon zu oft überschritten worden sind. Jetzt mußt du dich zusammenreißen. Jetzt muß Schluß damit sein. Schluß. Schluß. Doch du hältst nicht mal den Gedanken aus. Also geht es trotzdem weiter.

Heute haben wir miteinander telefoniert, und ich sagte, daß ich am Wochenende doch nicht nach Kopenhagen käme. Ich hatte an der Fähre gesagt, daß ich käme, weil ich mir nicht vorstellen konnte, daß wir uns so lange nicht sehen sollten. Ich kann unsere Abschiede nie aushalten. Aus mir wird ein Stück herausgerissen. Hinterher füge ich mich mühsam wieder zusammen. Erst nach einigen Tagen schaffe ich es, vernünftige Dinge zu tun. Em hatte vergessen, daß ich gesagt hatte, ich wolle kommen.

Ich möchte nicht erzählen, daß ich nicht mehr rauche. Em macht meine Dinge zu den eigenen. Erzählt mir, was ich erlebe. Dann vergesse ich, was ich eigentlich erlebt habe, denn was Em sagt, ist nicht ganz falsch, es ist fast ganz richtig. Ja, manchmal sogar richtiger und klarer als das, was ich mir selbst hätte denken können. Aber es wird trotzdem falsch. Denn dann denke ich ja sozusagen meine eigenen Angelegenheiten in der Art, wie Em über sie denkt. Und seit ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, ist mir fast unangenehm klar, was ich erlebe. Es ist, als seien die Erlebnisse physisch nah, wie die Sinne, unbestreitbar da, sie können nicht verschwinden und niemand kann kommen und darauf bestehen, daß sie nicht da seien. Ich sehe mich nicht von außen durch die Betrachtungen eines anderen Menschen über mich. Ich bin in mir drin, da sitze ich und blicke in die Welt.

Als wir miteinander telefonierten, hatte ich Angst, daß Em mein Erlebnis »davon« auch wieder für mich interpretieren würde.

Das durfte nicht geschehen. Ich wußte, wenn das passierte, konnte ich genausogut wieder anfangen zu rauchen. Nicht zu rauchen, gibt mir ein neues Gefühl, ich zu sein. Wenn ich zu Em sage »Ich rauche nicht mehr«, verliere ich es vielleicht wieder. Ich hatte Angst, stand mit dem Hörer in der Hand da, hatte Angst und wollte nicht sagen »Ich rauche nicht mehr«, aber Em schafft es immer, alles aus mir rauszukriegen, ich kann nichts verheimlichen, ich kann sowieso schlecht etwas verbergen, und das ist häufig ein echtes Handicap; wenn mir die Dinge nicht im Gesicht geschrieben stehen oder mit der Stimme hervorpurzeln, können die Leute es dennoch wie Saft aus mir herauspressen, und deshalb schaffte ich es nicht, ich sagte ziemlich schroff »Ich rauche nicht mehr«, ganz sachlich und emotionslos, »Ich habe seit Mittwoch nicht mehr geraucht«, war kurzangebunden und sagte tschüs.

Es ist etwas mit unserer Beziehung passiert. Nein, nicht direkt mit unserer Beziehung, sondern mit meiner Beziehung zu unserer Beziehung. Ich kann sie beiseite schieben. Ich kann Ems Gedanken aus meinen Gedanken entfernen. Zum ersten Mal schaffe ich das. Sonst waren sie immer dagewesen, mal schwächer, mal stärker, aber solange es die Beziehung gab, waren sie immer da. Seit Mittwoch habe ich nicht daran gedacht. Seit Mittwoch habe ich nicht daran gedacht, was Em wohl denkt. Seit Mittwoch habe ich an nichts anderes gedacht als an jede einzelne der ca. 120 Zigaretten, die ich seit Dienstag nicht geraucht habe.

Ich faulenze und lese Simone de Beauvoirs Autobiografie. Und endlich – S. 269 (Penguin Ausgabe) – kriegt sie ihren ersten Alkohol. Gleich um die Ecke gibt’s dort genug Liebe.

Die Uhr ist 10 nach 5, und ich muß die Straßenbahn kriegen. Ein Treffen mit einer Osterseminargruppe findet statt. Über Ostern wollen wir die Strategie der Frauenbewegung diskutieren.

Rauchen, rauchen, rauchen. Die Abende sind am schlimmsten. Wenn ich nach Hause komme. Dann bräuchte ich ja nur eine zu nehmen, den Rauch einzuziehen. Ich habe den ganzen Schrank voll. Direkt da hinten. Die Streichhölzer liegen genau vor meiner Nase. Ich muß es nur tun. Ganz einfach. Warum mache ich es nicht? Wieso in aller Welt komme ich dazu, mich auf sowas einzulassen? Ich, die nie daran gedacht hat aufzuhören. Ich, die ich mich unverdrossen bis zum letzten hartnäckigen rauchgeschwängerten Atemzug durch’s Leben rauchen wollte. Wie konnte ich nur auf sowas kommen?

Aber eigentlich war gar nicht ich es, die die Idee hatte. Es war an diesem schlimmen Wochenende, das ich am liebsten vergessen möchte, an dem es mit Em aus war und wir trotzdem nicht schafften, Schluß zu machen. Sonntag, der 6. März. Es war ein so strahlender Sonnentag, wie es ihn nur gibt, wenn du wirklich unglücklich bist. März, Neuschnee und weiche Loipen, in denen du nicht läufst. Em und Alice B. Thorsen nahmen die kleine Charlotte mit zum Linderudkollen, und ich konnte nur zu Hause sitzen und traurig sein. Ich saß zu Hause hinter den Scheiben und haßte die, mit der Em jetzt zusammen sein wollte, und ich haßte auch Em – und mich selbst, und das war fast am schlimmsten. Sogar Alice B. Thorsen, die immer nett und freundlich zu mir ist, haßte ich ein wenig, weil sie mit zum Linderudkollen war, während ich hier saß und sie alle und mich haßte.

Ich kann mir definitiv keinen typischeren Fall einer friedlichen Situation ohne jeden Gedanken an eine Gefahr denken, als diesen. Unfrieden und Gefahr herrschten derartig in mir vor, daß es unmöglich war, sich vorzustellen, daß irgendeine andere Gefahr oder unfriedliche Aktion in Gang sein könnten. Ich habe Lebenskünstler sagen hören: Ein Unglück kommt selten allein. Ich selbst bin ein Lebenstollpatsch und konnte nie mehr als ein Unglück zur Zeit ertragen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich an diese Art Kettenreaktion glauben soll, aber das könnte der Grund gewesen sein, es jetzt zu tun, denn Greta kam zu mir in die Küche und fragte:

»Sollen wir aufhören zu rauchen, Gertrude?«

»Ja«.

Das war ich, die letzteres sagte. »Ja«, sagte ich. Und ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich sage »Ja« nicht bloß so auf blauen Dunst, wenn ich nein meine. Den großen und entscheidenden Fragen des Lebens gegenüber versuche ich immer so ehrlich wie möglich zu sein und sage »Vielleicht«.

Das hätte ich jetzt auch tun können. Ich hätte »Vielleicht« sagen können und unergründlich in die Märzsonne spähen. Aber ich tat es nicht. »Ja«, sagte ich.

Es war furchtbar. Und da saß Emilie und war Zeugin. Sie sagte sogar, daß sie daran gedacht hätte mitzumachen.

Wir lachten und steckten uns eine Zigarette an. Es war mir sofort klar. Sollte ich jemals aufhören zu rauchen, dann war das jetzt die Chance: Aufhören gemeinsam mit Emilie Didriksen und mit der Kettenraucherin Greta Granmo, mit denen ich zusammenwohne. Und genau das war es, was es so furchtbar machte.

Ich zog mich augenblicklich in mich zurück. Jetzt war guter Rat teuer. Ich fand, wir sollten das erstmal durchdiskutieren. Wir konnten uns nicht so einfach drauf stürzen. Zunächst einmal müßte ich motiviert sein, aufzuhören, und das war ich nun wirklich nicht. Am Rauchen fände ich schrecklich viel Positives, sagte ich. Ich mochte es gern. Ich hatte auch keine Beschwerden. Vielleicht, fand ich, sei es am besten, zu warten, bis ich einige Beschwerden bekäme? Ein bißchen Lungenkrebs oder so.

Greta sagte, sie sei motiviert, denn sie hätte durch das Rauchen reichlich Beschwerden, und auf jeden Fall schmeckten die ersten zehn Zigaretten morgens scheußlich.

Da kamen Em und Alice B. Thorsen mit Charlotte von ihrer Skitour zurück, und auch sie wurden Zeuginnen. Ich wurde stiller und stiller. Wir rauchten und sagten nichts.

Aber es war da. Es stand irgendwo zwischen uns in der Luft. Wir wußten, daß wir davon nicht so schnell loskämen. Greta nahm den Faden wieder auf. Na gut – sollten wir es nicht lieber gleich sein lassen? Nein, das ging nun doch zu schnell. Darüber waren wir uns jedenfalls einig. Also pafften wir los wie zuvor. Was ist mit morgen? Wir wiesen es im gleichen Augenblick, als es gesagt wurde, von uns. So schnell mußte es ja auch nicht sein. Und was ist mit dem 8. März? Das wäre doch eine passende Würdigung des Frauentages! Oh ja, am 8. März.

Binnen fünf Sekunden waren wir uns über den 8. März einig. Emilie und ich machten gleichzeitig den Mund auf. 8. März! Das ging ja nun gar nicht. Da sollten wir auf dem Fest singen und spielen und Emilie sollte vor Hunderten von Menschen ein Gedicht über Solidarität und Liebe zwischen Frauen vorlesen. Nein, das ging nicht.

Aber wenn wir aufhören wollten, mußten wir irgendeinen Termin festlegen. Wir konnten ja nicht einfach sagen »Ja, wir hören auf«, und dann den Tag, wann wir aufhören, terminlos vorbeischweben lassen. Oder konnten wir genau das?

»Am 9. März«, kam es schließlich betrübt. O.k. 9. März. Es gab keinen einzigen vernünftigen Grund gegen den 9. März. Danach sprachen wir kein einziges Wort mehr darüber, erwähnten es den Rest des Tages gar nicht. Auch am Montag sagten wir nichts darüber, redeten am 8. März nicht davon. Ich fragte mich, ob die anderen sich daran erinnerten. Ob es auch wirklich eine Abmachung war? Ob ich einfach so tun konnte, als hätte ich sie ganz vergessen? Es gar nicht so gemeint hätte? Meinte ich es denn? Ich sagte nichts.

Mittwoch, der 9. März kam. Kein Zug. Rauchlose Pausen. Ich ging nach Hause. Ich hörte, daß sie in Gretas Zimmer waren und hatte Angst, hineinzugehen. Plötzlich hatte ich Angst, damit allein dazustehen. Ich dachte, daß sie es vergessen hätten. Ich klopfte an. »Ja?« Jetzt sitzen die da drinnen und qualmen. Todsicher. Ich machte vorsichtig die Tür auf. Da drinnen saßen sie, sahen mich vom Sofa aus an und lächelten.

»Habt ihr heute geraucht?«

»Nee. Und du?«

»Nee.«

Wir starrten uns gegenseitig an.

»Ist das nicht fürchterlich?«

»Ja, absolut schrecklich.«

Dann stellten wir furchtbar albern fest, wie total grauenvoll es sei. Wir guckten uns an und lachten in einem fort. Ha, ha ha, Ha, ha, haa!!! Die Tränen liefen uns übers Gesicht.

Warum sollte ich mitmachen? Wieso hatte ich Lust dazu? Was war eigentlich der Sinn des Ganzen?

Im Grunde genommen finde ich es reichlich sinnlos. Ich glaube sowieso, daß ich wieder anfangen werde zu rauchen.

Aber die Sache war die, daß es mir schlecht ging. Es ging mir schon eine ganze Weile schlecht. Nicht nur an dem Sonntag, dem 6. März, als die Sonne so schmerzlich schien. Schon lange vorher. Es ist nicht so leicht zu sagen, was es war. Denn es war nicht so, daß ich es einfach erklären könnte und alle würden es verstehen. Sollte wohl an eine Kummerkastentante darüber schreiben. Was soll ich tun? Mein Verhältnis liebt mich nicht mehr. Ich bin nicht mal sicher, daß es so war, obwohl ich glaubte, daß Em mich nicht mehr liebte. Da war was in meinem Kopf. Eine Dunkelheit, die sich auf großen Rädern bewegte. Nach Weihnachten fuhr ich mit der Dänemarkfähre nach Hause. Das Schiff schaukelte so gleichmäßig, daß es herrlich war, dabei zu schlafen. Manchmal kam es aber vor, daß es im ganzen Schiffsrumpf zitterte. Es knackte im Metall, und das schwere schwarze Wasser ertränkte das Bullauge. Davon wachte ich nachts mit Schrecken auf, und die Dunkelheit in meinem Kopf war auch in der Kajüte, und die Finsternis der Kajüte war auf dem ganzen Schiff, und draußen gab es nur schwere, formlose, dunkle See. Ich wußte: Jetzt kommt es. Jetzt kommt die Katastrophe. Und ich war allein. Ich rief nach Em, das ganze Schiff zitterte, ich griff nach irgendetwas, um mich festzuhalten, fand nichts – und das Wasser donnerte mir entgegen. Ich saß vollkommen still, kerzengerade. »Wo sind wir?« fragte ich. Aber ich bekam keine Antwort.

Schließlich begriff ich, daß ich mich allein in einer 4-Bett-Kabine auf dem Weg von Kopenhagen nach Oslo befand. Ich knipste das Licht an. Ich hatte die Orientierung verloren. Ich wußte nicht, wo ich auf dem Schiff war oder wohin es fuhr, obwohl ich die Fahrt so oft gemacht hatte. Die Dunkelheit war immer noch in meinem Kopf.

Seitdem dachte ich, daß ich etwas tun müsse, und zwar etwas Drastisches. Ich fühlte etwas so Einfaches und Direktes wie den aktiven Drang, mein Leben zu verändern. Vielleicht ist das so ein Geisteszustand, der Menschen gläubig werden läßt. Ich war reif für die Errettung. Es mußte nur die richtige sein.

Und dann war es da: Wahrhaftig, zufällig. »Gertrude, wollen wir nicht aufhören zu rauchen?« Das war es! Das war krank genug. Auf genau so etwas vollkommen Blödsinniges hatte ich gewartet!

»Wollen wir aufhören zu rauchen?«

»Ja.«

Eine reichlich blödsinnige Reaktion. Es ist ja normal, an schweren, schlechten Tagen mehr zu rauchen und zu trinken. Ich reagierte so merkwürdig, weil ich das Bedürfnis hatte, daß etwas wirklich Merkwürdiges geschehen sollte. Ein Wunder in meinem Leben. Und was könnte einem Wunder in meinem Leben näher kommen – im rauchgeschwängerten Leben einer Kettenraucherin – als aufzuhören zu rauchen?

Besonders, wenn die Gründe dafür genauso im Nebel liegen wie das Rauchen selbst.

Nein, ich bin noch nicht ganz fertig damit, herauszufinden, warum ich mich auf dieses Rauchen-aufhören gestürzt habe. Der erste Grund ist klar, wenn auch unnormal: Mir ging es schlecht. Der zweite Grund, warum ich aufhöre, ist, daß ich angefangen habe aufzuhören. Gerade das ist wert, es sich zu merken. Gerade Grund Nr. 2 muß es gewesen sein, an den Camilla gedacht hatte, als sie sagte, ich solle meine Gründe aufschreiben, weil ich sie sonst vergäße.

Das heißt: Erst wenn ich anfange aufzuhören, sehe ich einen Sinn im Aufhören. Denn erst wenn ich anfange aufzuhören, sehe ich, wie abhängig ich davon bin, nicht aufzuhören.

Und ich will doch nicht abhängig sein. Ich will frei sein. Frei! Ich darf den zweiten Grund nicht vergessen.

Der dritte Grund ist am peinlichsten. Aber ich komme nicht daran vorbei. Also kann ich ihn genausogut gleich zugeben. Der dritte Grund: Die Warnungen vor dem Tabak.

Diese humorlosen Warnungen. Das Gehetze gegen das Rauchen, das bald unsere gesamte Gesellschaft durchsetzt. Gesundheitsministerium und Ökobewegung drängen sich überall hinein. Das Gehetze gegen das Rauchen wird immer schlimmer – jetzt auch schon in deinen eigenen Kreisen; von Kolleginnen. Von Feministinnen! Letzteres hat mich am meisten betrübt.

Eigentlich darf man überall rauchen. In den letzten Jahren gab es eine Reihe Schreibereien und Gerede darüber, daß das schlecht sei. In früheren Jahren war davon nie die Rede gewesen. Da war Rauchen genauso natürlich wie eine Südwestbrise an einem Sommertag. Jahrzehntelang, Jahrhundertelang wurde der Tabaksrauch in Ruhe gelassen. Seit John Smith ihn zu Beginn des 16. Jahrhunderts in seiner Pfeife von Virginia heim nach England brachte, hatte er das Recht dazu. Der Tabak kam als eine Segnung aus den von uns entdeckten überseeischen Gebieten zu uns, genau wie die Kartoffel 100 Jahre später. John Smith lernte die Kunst von den Indianern, die ihn gefangen nahmen, so wie ein Europäer in Süd-Amerika die Kartoffel durch die Schweine kennenlernte. Die wühlten mit ihrem Rüssel in der Erde, und zum Vorschein kam eine Kartoffel. Und zur Freude der Europäer, die bis dahin mit Steckrüben und ohne Tabak zurechtkommen mußten, fuhren beide, Kartoffel und Tabak, über den Atlantik. Und so wurden Tabak und Kartoffeln von den Menschen bis in unsere Tage genutzt.

Kein böses Wort haben wir gehört, ganz im Gegenteil: Lobpreisungen wurden auf den Tabak geschrieben, über seinen Duft, und sachliche Essays über seinen Nutzen. Und in Norwegen lasen die Herren das Buch »Die Kunst, eine Pfeife zu rauchen«.

Aber jetzt ist das alles vorbei. In Finnland wurde letzte Woche ein neues Gesetz verabschiedet. Es soll nicht mehr gestattet sein, in öffentlichen Gebäuden zu rauchen. Und Norwegen ist nicht weit davon entfernt. Bald kann man nicht einmal mehr eine Streichholzschachtel zücken, ohne daß ein paar nörgelnde Worte darüber ertönen, wie schädlich Tabak doch sei. Diese schönen Streichholzschachteln, auf denen früher Rebus-Rätsel waren. Der Staat gibt sogar finanziellen Zuschuß, um diese Freude zu ersticken. Diese Hetzer fahren fort, ohne sich über die Gewalt klar zu sein, die sie gegen die Raucher ausüben. Rauchen – das ist ja eine Art Atmen. Atmen mit Genuß. Und plötzlich soll das also an einigen Orten verboten sein. Was würden denn all die eifrigen Nichtraucher sagen, wenn morgen ein Erlaß des Königs käme, daß bestimmte Bereiche atemfrei bleiben sollten? Überall – im Zug, im Wartezimmer, auf Veranstaltungen – würden sie riskieren, daß herrische Stimmen sich erheben: Atemverbot! Dann können sie dastehen und die Luft anhalten. Was würden sie dazu sagen? Nirgends mehr kann man mit seinem unschuldigen kleinen Zigarettenpäckchen sitzen, ohne daß giftige Blicke darauf geworfen werden. Die Stimmen erheben sich dagegen. Laute Stimmen. Herrische Stimmen. Stimmen, die wissen, worüber sie reden. Die Stimmen sagen: Es sollten nicht die Nichtraucher sein, die Zuflucht in rauchfreien Lokalen suchen, stattdessen sollten sich die Raucher in ihrem Raucherloch verstecken!

Das Frauenhaus in Oslo, wo ich oft bin, es ist wichtig und gut, daß es so einen Ort für Frauen gibt – also, das Frauenhaus in Oslo ist in keiner Weise von dieser Welle ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil habe ich manchmal das Gefühl, daß genau hier diese Welle entstand. Hier gibt es Rauchverbote und den Kampf gegen die sogenannten Rauch-Imperialistinnen in rauhen Mengen. Es wird kein Blatt vor den Mund genommen. Es wird dir nicht gestattet, friedlich in deiner Qualmwolke zu sitzen.

Eines Tages protestierte ich auf einem Treffen der Sonnenscheingruppe dagegen. Die Sonnenscheingruppe soll eine einfache feministische Oper machen, aber das ist bis jetzt noch nicht so recht in Gang gekommen. Wäre Cecilie Hauge dabei gewesen, hätte sie zweifellos gesagt, daß Rauchen und Oper nicht zusammenpassen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob sie damit Recht hat, aber sie ist nicht dabei, sondern Tore Maribråten. Also, eines schönen Tages bei einem Treffen dieser Sonnenscheingruppe wurde mein gemütliches Zigarettendrehen wie üblich vom »Rauchverbot« gestoppt, laut und deutlich von Tore Maribråten ausgesprochen. Tore Maribråten hat sehr große braune Augen und singt Sopran. Mit anderen Worten – ich war verzweifelt. Ich war ausgepumpt, hatte den ganzen Tag gearbeitet, mich keinen Augenblick lang ausgeruht und wirklich einen dieser aufzehrenden Einsätze für die Gesellschaft geleistet, von denen das Leben einer Frau so voll ist, deshalb fühlte ich augenblicklich und unumgänglich den Drang, mich zu setzen und 15 Zigaretten nacheinander zu rauchen. Wußten sie eigentlich, was sie von mir verlangten? Ich bekam richtig Lust, das mit ihnen zu diskutieren. Und die Diskussion sollte so aussehen, daß ich Tore Maribråten und all den anderen Nichtraucherinnen in der Gruppe klarmachte, was sie mir antaten, wenn sie mir an einem Tag wie diesem das Rauchen verweigerten.

Aber dadurch wurde es für die, die dasaßen und vom Rauch gestört wurden, ja auch nicht angenehmer, sagte Tore. Nein. Wirklich nicht? Aha. War’s das? Ja, das war’s wohl.

Es schien, als kapierte ich etwas. Etwas ganz Einfaches. Nichts gibt ein derartiges Gefühl deutlicher Erkenntnis, als wenn man etwas ganz, ganz Einfaches versteht. Und das tat ich damals. Ich hatte sicher 1000 Mal davon gehört. Aber es war mir nie ins Bewußtsein gedrungen. Es gibt eine Art Raucher-Idiotentum. Das ist eine Krankheit, die unter Rauchern weitverbreitet ist. Nicht Lungenkrebs, nicht Herzinfarkt, nicht Arterienverkalkung, sondern Blindheit. Eine glückselige Blindheit gegenüber der Abneigung anderer gegen Rauch. Raucher-Idiotie.

Würden wir nicht an dieser Krankheit leiden, glaube ich nicht, daß wir je rauchen könnten. Man muß daran leiden, um keine Skrupel zu haben, unschuldigen Mitmenschen die Luft mit Dreck vollzupaffen. Und genau an diesem Herbsttag bei dem Sonnenscheintreffen verstand ich davon einen winzigen Bruchteil. Ich empfand große Sympathie für Tore Maribråten. Nicht, daß ich sie vorher nicht gehabt hatte. Wer hat die nicht? Aber weil sie es über sich gebracht hatte, mir so etwas Vernünftiges und Einfaches zu sagen. Daß sie es schaffte, das zu sagen, anstatt nur: Igitt! zu sagen. Wir brauchen diese Diskussion nicht! Wir hatten sie tausend Mal vorher, auch wenn es vielleicht mit anderen war. Ich hatte nie genau das gesagt, was ich meinte. Ich hatte das getan, was ich meinte, nämlich geraucht. Aber ich hatte nicht gesagt: »Ihr tut mir Gewalt an. Wißt ihr das? Wißt ihr, daß Rauchverbot ein Angriff ist?« – Das hatte ich nie gesagt. Und das mußte gesagt werden, um widersprochen zu werden.

Was ich also brauchte, war eine Gruppe, in der Raucherinnen und Nichtraucherinnen übers Rauchen redeten. Aber das Hoffnungslose daran ist ja, daß ich mir nie im Traum einfallen lassen würde, mich bei einer Gruppe mit so einem Thema anzumelden.

Ob ich wollte oder nicht, etwas drängte sich meinem Bewußtsein auf. Rauchverbot ist ein Unding. Es hat etwas grenzenlos Irritierendes an sich. Warum ist das so? Auf Essenspausen und Eßzimmer reagiere ich ja auch nicht so. Stattdessen finde ich jeden Tag pünktlich um halb zwölf zufrieden mein Brotpaket, zwei Scheiben mit Gouda. Ich nehme sie immer zum gleichen Tisch hin mit, tagaus, tagein.

Warum reagiere ich darauf nicht? Warum protestiere ich nicht dagegen, daß mir Zeit und Ort zugewiesen werden, wann und wo ich essen soll? Wo ist der Unterschied?

Ein Teil des Witzes beim Rauchen liegt darin, daß ich sitzen kann – in der sozialen Situation, in der ich bin – und rauchen, während ich gleichzeitig so tu, als rauchte ich eigentlich gar nicht. Ich tu, als beschäftigte ich mich mit ganz was anderem. Das Rauchen ist etwas Zufälliges, das ich völlig selbstverständlich betreibe, während ich klöne, diskutiere, esse, denke, mit Leuten, die ich kenne, zusammensitze – Rauchen ist ja nun mal so gemütlich und weist dich als frei und unabhängig aus. Durch das Rauchverbot verschwindet ein Teil dessen, was das Rauchen ausmacht. In dem Augenblick, wenn ich mit 25 anderen freien und zufällig rauchenden Individuen in einen anderen Raum gestaucht werde, wird mir klar, wie widersprüchlich das ganze Rauchen in sich ist.

Denn es ist ja nicht zufällig, und das Rauchen ist nicht etwas, wozu ich mich frei entscheide. Ich konnte es nie ab, an einen Ort zu gehen, um zu rauchen. Ziel und Sinn der Rauch-Aktivität ist die Freiheit.

Sonst müßte ich wohl anfangen, im Einzelzimmer zu rauchen, und zwar nur dort.

Daß einige Leute von gesunder Kost und vegetarischem Essen reden und wie zerstörerisch Rauch für den Körper ist und daß Tabak die Erde in den Entwicklungsländern auslaugt, bringt mich nun nicht gerade dazu, aufzuhören. Eher werde ich diesen Öko-Enthusiasten gegenüber immer aggressiver.

Gesundheitsapostel nannten wir sie früher, mit einem Kichern dabei. Jetzt gibt es dieses Öko-Volk und die Ökofeministinnen überall, und niemand kichert mehr über sie.

Wir sollen nicht rauchen, wir sollen kein Fleisch essen, wir sollen kein Auto besitzen, keinen Hund (die essen Proteine, die die Inder hätten bekommen sollen), wir sollen ABBA nicht anhören (kommerzieller Schwindel mit Sex), wir sollen keinen Job im Gesellschaftsystem annehmen, und wir sollen mit der Gesellschaft, auf welche Weise auch immer, keinen Kompromiß eingehen. Wir sollen unsere eigenen Dinge und unsere eigene Kultur machen.

Ja, das ist gut und schön. Feministisch und sozialistisch. Aber was ist zu tun, wenn wir das nicht schaffen? Wir haben verschiedene Erfahrungen, kommen aus unterschiedlichem Milieu, haben verschiedene Formen von Scheiße erlebt. Ich habe mir oft gedacht: Was wissen die jungen Frauen davon, wie es ist, 35 zu sein? Was wissen sie von der Einsamkeit in den 50er Jahren? Für sie hat es immer eine Frauenbewegung gegeben.

Wir haben unsere Gründe. Unser ganzes Leben ist unsere Begründung. Ich habe meine Gründe, meine heimlichen Gründe, warum ich rauche, die ich niemandem mitteile.

Und eins ist klar: Wir können uns nicht unter allen Umständen raushalten. Wir fassen in die Scheiße, wo wir gehen und stehen. Selbst den Protest vereinnahmt das System für sich. Schluck, schluck. Hoffnungslos.

Ich fühlte mich angegriffen, wurde aggressiv. Dachte mit einer gewissen Schadenfreude: Jetzt werden wir mal sehen. Welche ökologisch verdammenswerten Dinge gibt es, die ich nicht tue? Oh ja. Ich habe keinen Hund. Wau, wau. Gibt es Tiere mit häßlicherer Stimme? Ich habe weder einen Hund noch ein anderes proteinfressendes Schmusetier. Ich trinke so gut wie nie Kaffee, das norwegische Lieblingsgift Nr. 1. Ein schlimmeres »gemütliches Getränk« ist sicher nie erfunden worden. Überall in den norwegischen Häusern sitzen sie und schlürfen ihr Lieblingsgift. Kanne für Kanne. Kann es passieren, daß eine Kaffeekanne ausgelassen wird? Und was bekommt Juan dafür, daß er eine Kaffeekanne voll pflückt? Ich habe kein Auto. Brumm, brumm, tüt, tüt, crash bumm. Ich habe manchmal Lust, das Gegenfeuer zu eröffnen, mich bei der Arbeit auf so einen armen kaffeetrinkenden Nichtraucher zu stürzen und zu sagen: »Trinkst du wirklich Kaffee? Ist dir nicht klar, daß du dadurch die Erde in den Entwicklungsländern auslaugst?« Ich möchte nichtrauchende Autobesitzer anmeckern und ihnen schildern, was für ein Gefühl es ist, täglich unter der Kreuzung bei Sinsen hindurchzugehen. »Ja, ja, ja – Sie reden vom Passivrauchen «, würde ich ihnen sagen, »damit sind Sie schnell bei der Hand, weil Sie vor 15 Jahren aufgehört haben zu rauchen. Ihre Lungen sind wirklich besser geworden seitdem und Sonntag für Sonntag springen Sie von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt, und wie wäre es mit einer kleinen Tour nach Blefjell, damit Sie Ihre gute Kondition wirklich mal zeigen können? Aber haben Sie jemals etwas vom passiven Autofahren gehört? Dem setzen Sie Ihre Mitmenschen aus, wenn Sie vom Hof fahren, mit Ihrer Kondition hinterm Steuer und den Skiern auf dem Dach. Das muß ich jeden Tag ertragen. Passives Autofahren. Haben Sie mal versucht, wie das ist, um halb vier Uhr nachmittags an einer Hauptverkehrsstraße längs zu gehen? Haben Sie ausprobiert, was dann aus Ihrer Kondition wird, die Sie doch jetzt so schön haben? Was? Nein, das nicht. Und dann noch Ihr plattnasiger Boxer da. Sind Sie sich klar darüber, daß es über 200.000 solcher vierbeiniger Untiere in diesem Land gibt? Und wissen Sie, wieviele indische Kinder satt würden – satt! –, wenn Sie und Ihresgleichen sich nicht den Luxus leisten würden, diese Viecher zu füttern?«

Ja – dazu hätte ich Lust gehabt, als das Gehetze gegen die Raucher seinen Höhepunkt erreichte.

Als wir gestern in der Straßenbahn saßen, meinte Camilla, daß sie dagegen sei, daß wir – jede einzelne – darauf achten müßten, daß wir all den verdammenswerten Produkten widerstehen, die auf den Markt kommen. Wir sollten das Waschmittel mit den schädlichen Chemikalien nicht kaufen, wir sollten der Reklame für das scheinbar leckere Fertiggericht widerstehen, wir sollten aufhören zu rauchen.

Außerdem könnte es ja sein, daß wir gar nicht ohne diese Dinge klarkämen, meinte sie. Also, wir könnten uns selbst nicht noch stärker unter Druck setzen, als wir es schon täten. Wir lebten nun mal in der Gesellschaft, in der wir lebten, funktionierten in ihr, und das kostete uns das und das – und vielleicht, wenn wir gar keine Drogen mehr zu uns nehmen würden, würden wir nicht mehr funktionieren. Weder in der Gesellschaft, noch in der politischen Protestbewegung. Und was dann?

Aber kam all mein Widerstand gegen diese moralisierende Ökopolitik nicht nur aus einer Scheißangst davor, daß die Politik, an die ich glaubte, Konsequenzen für mein eigenes Leben bringen würde? Angst davor, aufzuhören zu rauchen? Angst davor, gesünder zu leben, wenn ich das doch nicht schaffte? Zu etwas gezwungen zu werden. Ganz einfach. Wir schnaubten vor Wut über radikale Männer, die die Sache der Frau predigten und nicht mal abwuschen oder den Fußboden aufwischten. Männer wischen nie den Fußboden. Aber was ist mit uns selbst?

Camilla fand, die Lösung läge darin, daß wir einfach sagen sollten, der Grund, warum wir aufhörten zu rauchen, sei politisch, nicht moralisch. Zigaretten sind ein verachtenswertes Produkt, das auf den Markt geworfen wurde. Wenn jemand der Versuchung erlag, sollten wir nicht von dem Individuum Abstand nehmen, sondern darüber sprechen, wie verdammenswert es sei, daß das Produkt da ist.

Wenn aber das Produkt verdammenswert ist, sollte sich nicht die einzelne schämen, daß sie es benutzt? Wo fängt die Politik da an?

Ja, das war diese Dammann-Politik 1. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Wenn jeder einzelne keinen Abfall mehr wegwirft . . . Extremer Individualismus. Genau das will der Kapitalismus ja nur. Wir sind angeschmiert, wenn wir glauben, es liegt an uns.

Und doch – es muß doch eine Möglichkeit geben, bei sich anzufangen, ohne so zu denken? Es muß doch möglich sein, an sich selbst zu arbeiten, während wir den organisierten Widerstand aufbauen? Wenn wir sagen: »Ich muß rauchen, weil ich nur das arme Produkt dieser Gesellschaft bin, ein Nervenwrack, ist es verwunderlich, daß ich ein Nervenwrack geworden bin?«, machen wir ja genau das, wozu uns das Kapital zwingen will. Genau das, dem wir widerstehen müssen, weil es Zwang ist. Wir müssen selbst Widerstand leisten. Das ist die Moral. Und ist das nicht auch Politik? Bewußtmachen, Widerstand, Bewußtmachen – die ganze Zeit, ohne Pause. Und mir ist nicht klar, wie dabei vermieden werden soll, Individuen zu kritisieren. Oder anders: Wie kann das Bewußtmachen – die Aufklärung über Rauchen, das Rauchverbot, all das Unangenehme und Mahnende – wie kann das bewerkstelligt werden, ohne moralisch oder unangenehm zu wirken? Und was kann es anderes sein als Politik?